专题五 遗传的分子基础变异与进化.docx

《专题五 遗传的分子基础变异与进化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题五 遗传的分子基础变异与进化.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

专题五遗传的分子基础变异与进化

专题五 遗传的分子基础、变异与进化

[考纲要求] 1.总结人类对遗传物质的探索过程。

2.概述DNA分子结构的主要特点。

3.说明基因和遗传信息的关系。

4.概述DNA分子的复制。

5.概述遗传信息的转录和翻译。

6.举例说明基因重组及其意义。

7.举例说明基因突变的特征和原因。

8.简述染色体结构变异和数目变异。

活动:

收集生物变异在育种上的应用。

9.说明现代生物进化理论的主要内容。

10.概述生物进化与生物多样性的形成。

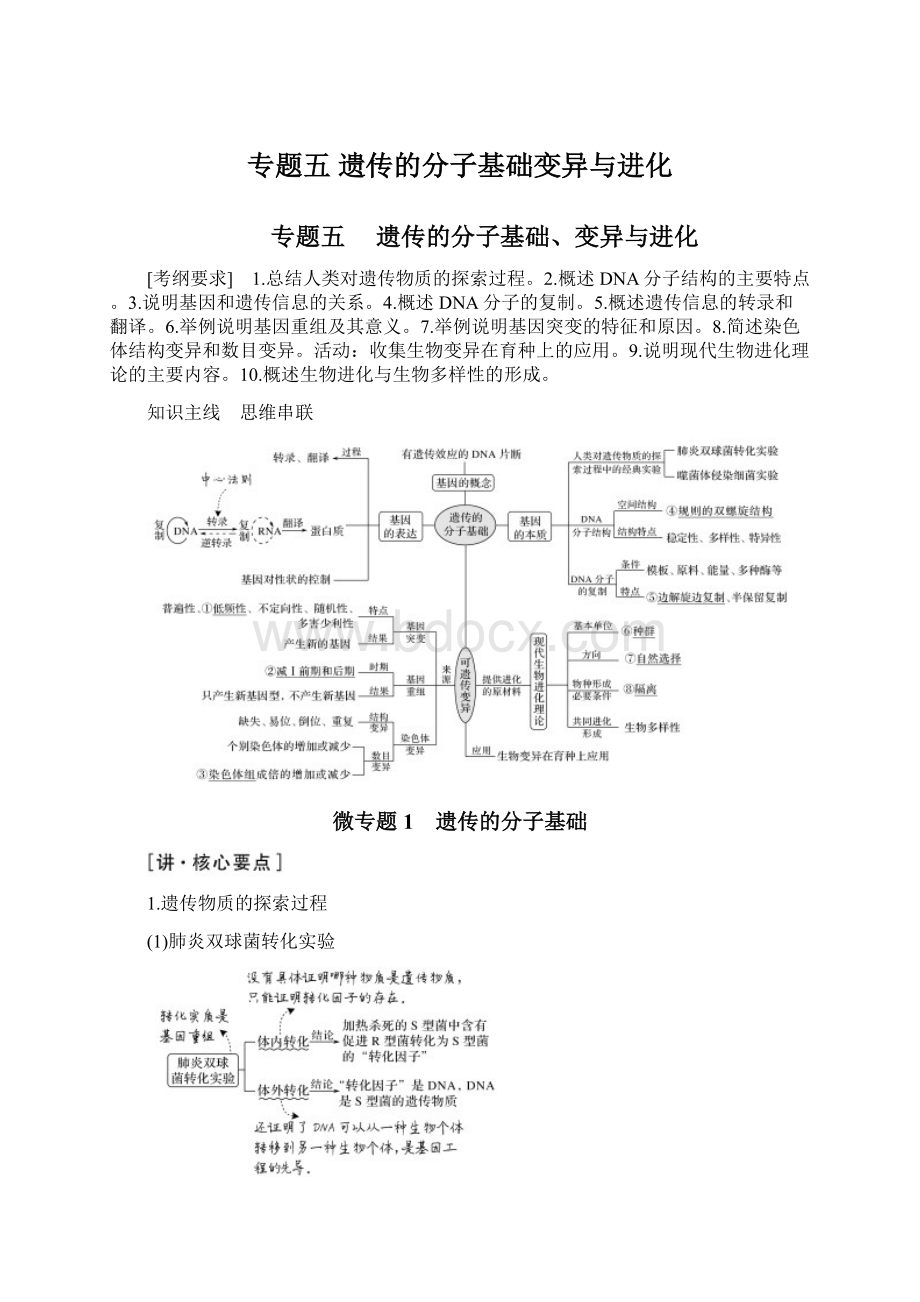

知识主线 思维串联

微专题1 遗传的分子基础

1.遗传物质的探索过程

(1)肺炎双球菌转化实验

(2)噬菌体侵染细菌实验

提醒:

①肺炎双球菌的体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验的设计思路相同,即设法将DNA和其他物质分开,单独研究它们各自不同的功能。

②HIV侵染T细胞是整个病毒进入细胞,而T2噬菌体侵染大肠杆菌是只把DNA注入大肠杆菌体内。

2.遗传信息的传递和表达

(1)DNA分子复制(以真核细胞为例)

(2)转录:

DNA→RNA

(3)翻译:

mRNA→蛋白质

提醒:

①3种RNA均参与翻译过程,且均为转录生成。

②原核生物中边转录边翻译,真核生物中核基因的表达先在细胞核中转录,后在细胞质中完成翻译过程。

③多聚核糖体现象:

真、原核细胞中都存在,可同时合成多条多肽链,但不能缩短每条肽链的合成时间。

④起点问题:

在一个细胞周期中,DNA复制一次,每个复制起点只起始一次;而在一个细胞周期中,基因可多次转录,因此转录起点可多次起始。

3.基因与性状的关系

(1)基因控制性状的途径

途径一:

基因

蛋白质的结构

生物体的性状。

如囊性纤维病、镰刀型细胞贫血症。

途径二:

基因

酶的合成

代谢过程

生物体的性状。

如豌豆的圆粒与皱粒、白化病。

提醒:

若最终合成的物质并非蛋白质(如植物激素),则基因对其控制往往是通过“控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状”这一间接途径实现的。

(2)基因与性状关系

①基因与性状之间并不是简单的线性关系。

有的性状是由一对基因控制的,有的性状是由多对基因共同控制的(如人的身高),有的基因可决定或影响多种性状。

②性状并非完全取决于基因。

生物的性状从根本上由基因决定,同时还受环境条件的影响,因此性状(表现型)是基因和环境共同作用的结果,即表现型=基因型+环境条件。

题型一 围绕遗传物质的探索过程考查科学探究的能力

1.(2019·江苏卷,3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了DNA是遗传物质,下列关于该实验的叙述正确的是( )

A.实验中可用15N代替32P标记DNA

B.噬菌体外壳蛋白是大肠杆菌编码的

C.噬菌体DNA的合成原料来自大肠杆菌

D.实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA

解析 蛋白质和DNA都含有N,所以不能用15N代替32P标记DNA,A错误;噬菌体外壳蛋白是由噬菌体体内控制噬菌体外壳蛋白合成的相关基因编码的,B错误;DNA的复制为半保留复制,噬菌体侵染大肠杆菌后,会利用大肠杆菌体内的物质来合成噬菌体DNA,C正确;该实验证明了T2噬菌体的遗传物质是DNA,D错误。

答案 C

2.(2019·辽宁凌源抽测)若要验证某种细菌或病毒的遗传物质是DNA,下列方法不可行的是( )

A.向R型肺炎双球菌的培养基中加入S型菌的DNA,检测细菌的转化情况

B.向大肠杆菌培养基中加入DNA合成抑制剂,检测大肠杆菌的菌落情况

C.用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,检测子代噬菌体的放射性

D.向大肠杆菌的培养液中加入含35S的无机盐,检测子代大肠杆菌DNA中的放射性

解析 向R型肺炎双球菌的培养基中加入S型菌的DNA,培养一定时间后,若培养基中出现了S型菌的菌落,则说明肺炎双球菌的遗传物质是DNA,A正确;向大肠杆菌培养基中加入DNA合成抑制剂,若培养基中无大肠杆菌的菌落生成,则说明大肠杆菌的遗传物质是DNA,B正确;32P标记的是T2噬菌体的DNA,用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,若检测到子代噬菌体有放射性,则说明在亲子代之间具有连续性的物质是DNA,即DNA是遗传物质,C正确;DNA不含硫元素,向大肠杆菌的培养液中加入含35S的无机盐,子代大肠杆菌DNA不会出现放射性,所以此方法不可行,D错误。

答案 D

题型二 围绕遗传信息的传递和表达,考查科学思维能力

3.(2019·全国卷Ⅰ,2)用体外实验的方法可合成多肽链。

已知苯丙氨酸的密码子是UUU,若要在体外合成同位素标记的多肽链,所需的材料组合是( )

①同位素标记的tRNA ②蛋白质合成所需的酶 ③同位素标记的苯丙氨酸

④人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸⑤除去了DNA和mRNA的细胞裂解液

A.①②④B.②③④

C.③④⑤D.①③⑤

解析 蛋白质合成需要mRNA模板、游离的氨基酸、核糖体、tRNA以及相关酶等。

人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸可作为合成多肽链的模板;要获得同位素标记的多肽链,需要使用同位素标记的氨基酸;除去了DNA和mRNA的细胞裂解液中含有核糖体、tRNA以及相关酶等,所以C符合题意。

答案 C

4.(2019·河北邯郸市二模)在研究解旋酶在DNA复制过程中的作用机制时,科研人员发现,随着解旋酶的移动和双链的打开,DNA链中的张力变小了。

下列相关分析错误的是( )

A.原核细胞中DNA分子复制时,解旋酶与DNA聚合酶能同时发挥作用

B.噬菌体遗传物质DNA的复制所需要的原料和能量全部由宿主细胞提供

C.真核细胞中,DNA链张力变小只发生在细胞核中

D.解旋酶缺陷可能与多种人类疾病的产生有关

解析 细胞生物中,DNA分子复制时,边解旋边复制,解旋时需要解旋酶,复制时需要DNA聚合酶,所以两种酶能同时发挥作用,A正确;噬菌体营寄生生活,其DNA复制的模板来自自身的DNA,原料、能量均由宿主细胞提供,B正确;由题意可知,DNA复制时DNA链张力会变小,DNA复制不只发生在细胞核中,真核细胞叶绿体和线粒体中也会发生DNA复制,C错误;解旋酶作用于氢键,解旋酶缺陷时DNA双链无法打开,无法进行DNA复制,细胞的正常生理活动会受到影响,可能使人产生多种疾病,D正确。

答案 C

微专题2 可遗传变异与育种

1.突破生物变异的4大问题

提醒:

①基因突变一定会导致基因结构的改变,但不一定引起生物性状的改变。

②真核生物DNA的非基因区发生碱基对改变不属于基因突变,基因突变不一定都能遗传给后代。

③自然条件下,病毒的可遗传变异只有基因突变。

④基因重组一般发生在控制不同性状的基因间,至少两对等位基因,如AABb自交不能发生基因重组,受精过程中也不发生基因重组。

2.“两看”法界定二倍体、多倍体、单倍体

提醒:

①单倍体并非都不育,其细胞中也并非都只有一个染色体组,且并非都一定没有等位基因和同源染色体。

如由多倍体的配子发育成的个体,若含偶数个染色体组,则形成的单倍体含有同源染色体及等位基因。

②二倍体并非一定可育,如异源二倍体。

③“可遗传”不等于可育。

三倍体无子西瓜、骡子、二倍体的单倍体等均表现“不育”,但它们均属可遗传变异。

3.关注变异中的3个“唯一”

4.界定“三倍体”与“三体”

5.育种方法的选择

题型一 围绕变异的类型及特点,考查分析判断能力

1.(2019·海南卷,11)下列有关基因突变的叙述,正确的是( )

A.高等生物中基因突变只发生在生殖细胞中

B.基因突变必然引起个体表现型发生改变

C.环境中的某些物理因素可引起基因突变

D.根细胞的基因突变是通过有性生殖传递的

解析 高等生物中基因突变可以发生在体细胞或生殖细胞中,A错误;由于密码子的简并性,基因突变不一定引起个体表现型发生改变;显性纯合子中只有一个基因发生隐性突变,表现型也不发生改变,B错误;环境中的某些物理因素如射线可引起基因突变,C正确;根细胞不是生殖细胞,其基因突变只能通过无性生殖传递,D错误。

答案 C

2.(2019·广东佛山市质检)A、a和B、b是分别控制两对相对性状的两对等位基因,位于1号和2号这一对同源染色体上,1号染色体上有部分来自其他染色体的片段,如图所示。

下列有关叙述错误的是( )

A.可以通过显微镜来观察这种染色体移接现象

B.其他染色体片段移接到1号染色体上的现象称为易位

C.若1号染色体上的b基因移接到2号染色体上,则引起的变异为基因突变

D.若1号染色体上的b基因与2号染色体上的B基因互换位置,则引起的变异为基因重组

解析 据1号染色体和2号染色体是一对同源染色体,且“1号染色体上有部分来自其他染色体的片段”,可推断发生了染色体的易位,而染色体易位是可以利用显微镜观察到的,A、B正确;若1号染色体上的b基因移接到2号染色体上,则2号染色体上就多了一个基因,而1号染色体上少了一个基因,由此引起的变异应为染色体结构变异,C错误;若1号染色体上的b基因与2号染色体上的B基因互换位置,则相当于发生了交叉互换,引起的变异为基因重组,D正确。

答案 C

题型二 围绕生物变异应用,考查科学思维能力

3.(2019·重庆市六校联考)科学家利用60Co照射某自花传粉植株或种子,使其发生变异,并利用变异个体进行育种。

回答下列问题:

(1)如图所示的变异类型________(填“属于”或“不属于”)交叉互换,判断的理由是________________________________________________________________。

(2)培育“变异植株”的过程中,除发生

(1)题中变异外,还有可能导致基因D、d所在的一对同源染色体中的某条染色体发生缺失,且片段缺失的精细胞会失去受精活力,卵细胞无影响。

经检测基因D、d不在缺失片段上,为了进一步确定基因D、d在该对同源染色体上的分布,现有一株基因型为Dd已经发生该变异的某植株,请设计实验并预测结果,得出结论。

___________________________________

_____________________________________________________________________。

解析

(1)依据题意与图示分析可知,“变异植株”产生的原因是位于染色体上的D基因易位到其非同源染色体上。

而交叉互换的含义是在减数第一次分裂前期,同源染色体联会时,同源染色体上的非姐妹染色单体之间相互交换一部分染色体片段。

(2)检测植物基因型常用自交的方法,因为该植株片段缺失的精细胞会失去受精活力,卵细胞无影响,自交得到F1,若基因D位于缺失染色体上,基因d在另一条正常染色体上,则只有d精子存活,F1显性性状与隐性性状比例为1∶1。

若基因d位于缺失染色体上,基因D在另一条正常染色体上,则只有D精子存活,F1全为显性性状。

答案

(1)不属于 该变异发生在非同源染色体之间(或该变异属于非同源染色体之间片段的交换)

(2)将该植株进行自交得到F1,观察并统计F1表现型及比例。

①若F1显性性状∶隐形性状=1∶1,则基因D位于缺失染色体上,基因d在另一条正常染色体上;②若F1全为显性性状,则基因d位于缺失染色体上,基因D在另一条正常染色体上

题型三 以遗传育种的实验为载体考查科学探究能力

4.(2019·江苏卷,4)下列关于生物变异与育种的叙述,正确的是( )

A.基因重组只是基因间的重新组合,不会导致生物性状变异

B.基因突变使DNA序列发生的变化,都能引起生物性状变异

C.弱小且高度不育的单倍体植株,进行加倍处理后可用于育种

D.多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种

解析 基因重组是生物变异的来源之一,可能会导致生物性状变异,A错误;因为密码子具有简并性以及基因的显隐性等,所以基因突变不一定导致生物性状发生改变,B错误;弱小且高度不育的单倍体植株经加倍处理后,其染色体数目加倍而成为可育的植株,可用于育种,C正确;多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数不变,D错误。

答案 C

5.(2019·湖北襄阳四中调研)水稻植株中A和a基因分别控制抗病和感病性状,而B和b基因分别控制无香味和有香味性状。

(1)用纯合无香味植株作为母本与香味稻品种进行杂交,在F1中偶然发现某一植株具有香味性状,研究发现该植株的香味是可以遗传的。

请对此现象给出两种合理的解释:

①___________________________________________________________________;

②___________________________________________________________________。

(2)现有两个纯合的水稻品种,可以通过杂交育种获得抗病有香味的新品种,则这两个纯合的水稻品种的基因型为________。

若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果,需满足三个条件:

即无香味与有香味这对相对性状受一对等位基因的控制,且符合分离定律:

____________________;____________________。

(3)杂交育种从F2起,一般还要进行多代选择和自交,自交的目的是____________________,选择的作用是_____________________________________

_____________________________________________________________________。

解析

(1)由题意可知,用纯合无香味植株(BB)作为母本与香味稻品种(bb)进行杂交,后代应该全为无香味植株,基因型为Bb,而后代却出现香味植株,可能的原因是无香味植株母本发生基因突变产生b基因,与含b基因的雄配子结合,产生香味植株(bb);也有可能是某一雌配子形成时,含B基因的染色体片段缺失,这样的雌配子与含b基因的雄配子结合,产生香味植株(bO)。

(2)由题意可知,要获得抗病有香味的新品种,需要把抗病和有香味这两个优良性状组合到一起,所以现有两个纯合的水稻品种只能是抗病无香味和感病有香味,基因型为AABB和aabb。

杂交育种遵循的原理是基因重组,若要两对相对性状的遗传遵循自由组合定律,除题中条件外,还需要满足:

抗病与感病这对相对性状受另一对等位基因控制,且符合基因分离定律;两对等位基因位于两对同源染色体上(控制这两对相对性状的基因位于非同源染色体上)。

(3)杂交育种从F2起,进行多代自交的目的是获得基因型纯合的个体,还要经过选择才能保留所需的类型,淘汰不符合要求的类型。

答案

(1)某一雌配子形成时,B基因突变为b基因 某一雌配子形成时,含B基因的染色体片段缺失

(2)AABB和aabb 抗病与感病这对相对性状受另一对等位基因控制,且符合分离定律 控制这两对相对性状的基因位于非同源染色体上

(3)获得基因型纯合的个体 保留所需要的类型

微专题3 生物的进化

1.理清生物进化知识脉络

2.明确隔离、物种形成与进化的关系

提醒:

①自然选择直接作用的对象是个体的表现型不是个体的基因型。

②生物进化了种群基因频率一定改变。

基因频率改变一定表示生物进化了。

③Aa个体连续自交n次,假设无突变无淘汰等,后代基因型频率改变,基因频率不发生改变。

3.基因频率相关计算

(1)通过基因型频率计算基因频率

若已知AA、Aa、aa的基因型频率,求A(a)的基因频率,则:

A%=AA%+

×Aa%;a%=aa%+

×Aa%;或A%=

×100%;

a%=

×100%。

(2)根据遗传平衡定律计算

若A%=p,a%=q,则:

AA%=p2,aa%=q2,Aa%=2pq。

所以,a%=

,A%=

。

(3)X染色体上显性基因频率的计算

基因频率=(雌性显性纯合子个体数×2+雄性显性个体数+雌性杂合子个体数)/(雌性个体数×2+雄性个体数×1)。

题型一 围绕生物进化与生物的多样性考查分析判断能力

1.(2019·平顶山市联考)下列有关现代生物进化理论的叙述,正确的是( )

A.生物进化过程的实质在于有利变异的保存

B.二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交所得的三倍体西瓜是一个新物种

C.共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的

D.有性生殖的出现实现了基因的重组,从而加快了生物进化的速度

解析 生物进化的实质是种群基因频率的改变,A错误;三倍体西瓜不能通过有性生殖产生可育后代,不是一个新物种,B错误;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,C错误;有性生殖的出现实现了基因的重组,为生物进化提供了原材料,从而加快了生物进化的速度,D正确。

答案 D

2.(2019·炎德文化大联考)现实生活中,人类活动越来越多地影响到生物的进化和生物多样性,下列叙述正确的是( )

A.人类对濒危动植物进行保护,不会干扰自然界正常的自然选择

B.家养动物的变异多,但没有形成新物种,不能增加生物多样性

C.人类活动将野生生物栖息地“片段化”可以加快生物进化,增加生物多样性

D.农业害虫的抗药性增强属于共同进化

解析 人类对濒危物种的保护,可能会按照人类的意愿进行,不一定符合自然选择的方向,所以有可能会干扰自然界正常的自然选择,A错误;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,家养动物因人类干扰大,变异多,会增加基因多样性,所以增加了生物多样性,B错误;人类活动将野生生物栖息地“片段化”,会使其种群数量变小,有可能导致种群消亡,减少物种多样性,“片段化”也会影响生态系统,会使生态系统多样性减少,C错误;人类喷洒农药,环境中的农药与害虫相互作用,对害虫进行选择,因此,害虫抗药性增强属于共同进化,D正确。

答案 D

题型二 围绕基因频率的改变与进化,考查科学思维能力

3.(2019·天津卷,6)囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。

调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高

解析 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择的影响,A正确;在浅色岩P区,D基因的频率为0.1,则d基因的频率为0.9,深色表现型频率为0.18,则浅色表现型频率为0.82,设杂合体频率为x,那么

x+0.82=0.9,可算出x=0.16,同理,在深色熔岩床区,D基因的频率为0.7,则d基因的频率为0.3,深色表现型频率为0.95,则浅色表现型频率为0.05,可算出杂合体频率为0.50,B错误;已知浅色岩Q区D基因的频率为0.3,若该区深色囊鼠的基因型均为Dd,则D基因的频率为0.25,不足0.3,故浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd,C正确;浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率为0.82,浅色岩Q区囊鼠的隐性纯合体频率为1-0.50=0.50,即与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高,D正确。

答案 B

4.(2019·广东茂名五大联盟学校联考)某一野生动物种群的栖息场所被两条交叉的高速公路分割成4块,由此形成4个完全独立的种群。

下列相关叙述正确的是( )

A.这4个种群的突变和基因重组对彼此的基因频率有影响

B.个体的迁入和迁出、出生和死亡对该种群的基因频率没有影响

C.高速公路的开通会诱导4个种群发生不同的变异及进化

D.自然选择通过作用于个体的表现型从而引起种群基因频率的改变

解析 题干中4个种群是“完全独立的”,没有基因交流,则4个种群的基因库是独立的,突变和基因重组也不会对彼此的基因频率产生影响,A错误;基因频率是种群内某基因占该基因全部等位基因的比例,如果某种群的个体数量因各种原因而改变,则必然影响种群基因库中某些基因的个数和其全部等位基因的个数,所以个体的迁入和迁出、出生和死亡对该种群的基因频率有影响,B错误;高速公路的开通不会“诱导”生物产生变异,变异是客观存在的,且是不定向的,C错误;自然选择通过作用于个体的表现型从而引起种群基因频率的改变,D正确。

答案 D

长句应答·满分突破(五)

角度一 变异类型及确认

1.[2013·全国卷Ⅰ,31

(2)]一对相对性状可受多对等位基因控制,如某种植物花的紫色(显性)和白色(隐性)。

这对相对性状就受多对等位基因控制。

科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且①这5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。

某同学在大量种植该紫花品系时,②偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。

回答下列问题:

(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交实验来确定③该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:

①该实验的思路______________________________________________________。

②预期的实验结果及结论_______________________________________________

_____________________________________________________________________。

答案

(2)①用该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,观察子代花色

②在5个杂交组合中,如果子代全为紫花,说明该白花植株是新等位基因突变形成的;在5个杂交组合中,如果4个组合的子代为紫花,1个组合的子代为白花,说明该白花植株属于这5个白花品系之一

角度二 生物进化

2.[2018·全国卷Ⅰ,29

(1)、

(2)]回答下列问题:

(1)大自然中,猎物可通过快速奔跑来逃脱被捕食,而捕食者则通过更快速的奔跑来获得捕食猎物的机会,④猎物和捕食者的每一点进步都会促进对方发生改变,这种现象在生态学上称为________。

(2)根据生态学家斯坦利的“收割理论”,食性广捕食者的存在有利于增加物种多样性,在这个过程中,⑤捕食者使物种多样性增加的方式是_____________________

____________________________________________________________________。

答案

(1)协同进化(或答共同进化)

(2)捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的生存提供机会

(2019·吉林调研)已知玉米高茎对矮茎为显性。

某小组为了探究纯合高茎玉米植株所结果穗的所有子粒是全为纯合子,还是全为杂合子,还是既有纯合子又有杂合子,他们选取了该玉米果穗上的两粒种子作为亲本,单独隔离种植,结果发现子代植株全为高茎。

由此他们判断该玉米果穗所有子粒均为纯合子。

(1)老师认为该结论不科学,原因是_______________________________________

___________________________________________________________________。

(2)请写出你的实验设计思路并预测实验结果。

实验思路:

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

预测三