杭州市高桥初中中考语文模拟试题及答案.docx

《杭州市高桥初中中考语文模拟试题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《杭州市高桥初中中考语文模拟试题及答案.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

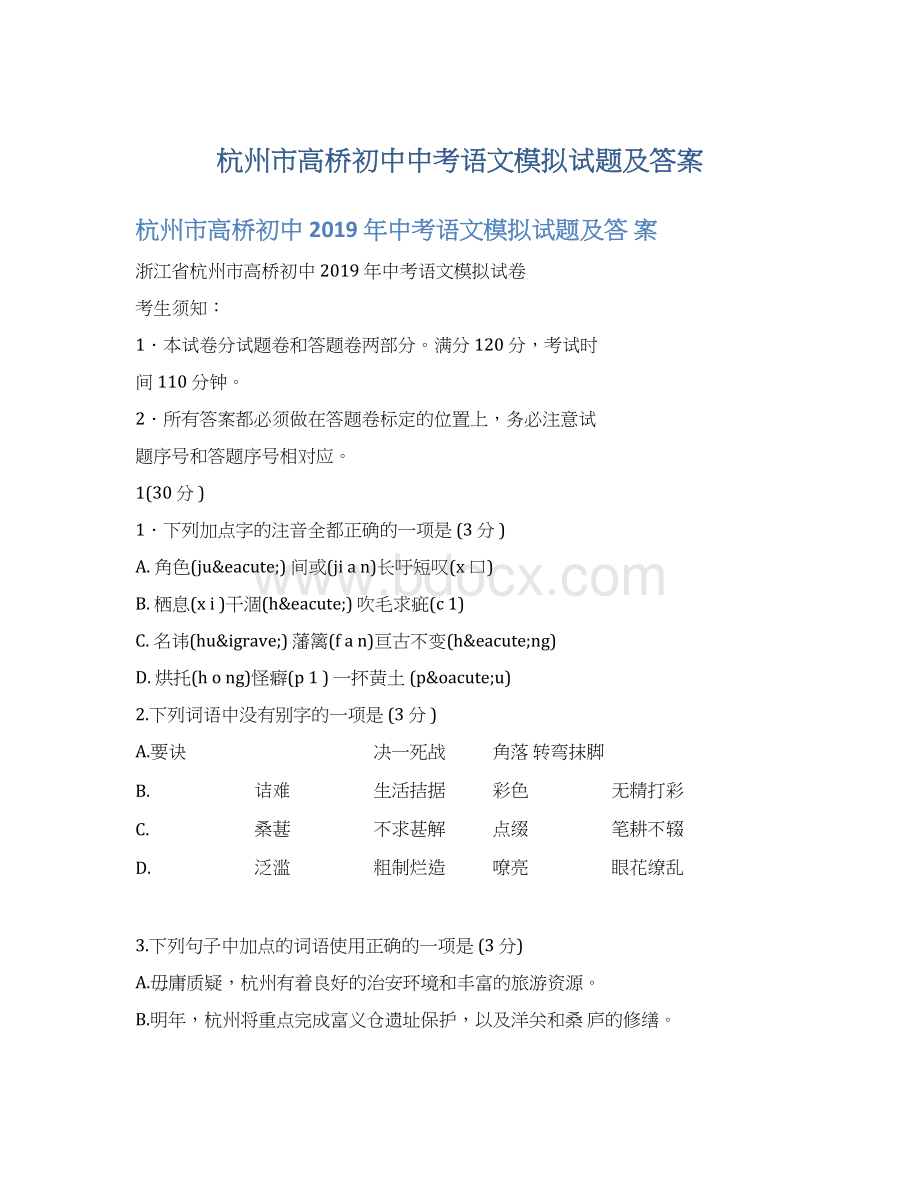

杭州市高桥初中中考语文模拟试题及答案

杭州市高桥初中2019年中考语文模拟试题及答案

浙江省杭州市高桥初中2019年中考语文模拟试卷

考生须知:

1.本试卷分试题卷和答题卷两部分。

满分120分,考试时

间110分钟。

2.所有答案都必须做在答题卷标定的位置上,务必注意试

题序号和答题序号相对应。

1(30分)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是(3分)

A.角色(jué)间或(jian)长吁短叹(x口)

B.栖息(xi)干涸(hé)吹毛求疵(c1)

C.名讳(huì)藩篱(fan)亘古不变(héng)

D.烘托(hong)怪癖(p1)一抔黄土(póu)

2.下列词语中没有别字的一项是(3分)

A.要诀

决一死战

角落转弯抹脚

B.

诘难

生活拮据

彩色

无精打彩

C.

桑葚

不求甚解

点缀

笔耕不辍

D.

泛滥

粗制烂造

嘹亮

眼花缭乱

3.下列句子中加点的词语使用正确的一项是(3分)

A.毋庸质疑,杭州有着良好的治安环境和丰富的旅游资源。

B.明年,杭州将重点完成富义仓遗址保护,以及洋关和桑庐的修缮。

C.王伟左右两边坐的都是学习尖子,什么疑难问题都能及时得到解答,真是左右逢源。

D.俄罗斯女斗牛士莉季亚*阿尔塔娃力促莫斯科举办斗牛活动,她的想法与俄罗斯娱乐公司不期而遇,他们正紧锣密鼓地进行筹备工作。

4.填入下面横线上的句子,排列恰当的一项是(3分)西湖雪景,历来受人称颂。

“断桥残雪”的意境尤为脍炙人口。

中国著名的民间传说《白蛇传》,为断桥景物增添了浪漫的色彩。

1是欣赏西湖雪景之佳地。

2每当大雪之后,红日初照,桥阳面的积雪开始消融,而阴面还是铺玉砌玉,远处观桥,晶莹如玉带。

3断桥残雪景观内涵说法不一,一般指冬日雪后,桥的阳面冰雪消融,但阴面仍有残雪似银,从高处眺望,桥似断非断。

4伫立桥头,放眼四望,远山近水,尽收眼底,给人以生机勃勃的强烈属深刻的印象,

A.①③④②B.②③①④C.③②④①D.③④②①

5.下列句子标点符号使用正确的一项是(3分)

A.“我们只要心灵相通,就会精诚合作。

”宋楚瑜充满深

情地说,“让我们为共同的未来奋斗。

”

B.在海边他写浪花,写礁石;在山顶他写青松,写老藤;

在田野他写春花,写秋月。

真可谓“远山近水皆有情。

”

C.昨天的作业太多了,能全部完成的同学,只不过占全班十分之二、三。

至于完成的质量就更不好说了。

D.你是坐汽车来呢?

还是坐火车来呢?

或者索性坐飞机呢?

赶快给我个准信儿。

6.补写出下列名句的上句或下句。

(只选做三小题)(3分)①问渠那得清如许?

。

(朱熹《观书有感》)*

2,一览众山小。

(杜甫《望岳》)

3春蚕到死丝方尽,。

(李商隐《无题》)*)

4臣本布衣,躬耕于南阳,,不求闻达于诸侯。

(《出师表》))7.用上恰当的关联词语,将下面三个短句组合成一个复句。

(句序合理,语意贯通;可以增删和调换词语,但不得改变原意)(3分)

1水上了天了,变成了云,云又可以变成雨,到时山涧又会有水了。

2遇到绝境,王维诗说要“行到水穷处,坐看云起时”。

3根本没有路可走了,望天空看吧,心灵还可以打开一扇窗

户。

8.下面这段文字有三句话,各有一处语病,请加以修改。

(3分)

①礼仪是一个民族、一个国家乃至一个人文化修养和道德修养的外在表现形式,是做人的基本要求。

②一个人要有所成就,就必须在学礼开始。

③这样,才能做到自尊自爱,才能真正自立于社会,实现人的全面发展,才能制造出和谐融洽的校园环境和文明社会。

9.用一句话概括下面这则新闻的主要内容,不超过15个字

(3分)

总部位于巴黎的联合国教科文组织2月11日宣布,任命前总干事松浦晃一郎为泰柬问题特使。

教科文组织发表公报说,松浦晃一郎将分别前往曼谷和金边,与泰国、柬埔寨两国相关负责人商讨如何保护世界遗产柏威夏寺以及缓解目前的紧张局势,他还将在教科文组织的职权范围内,促成双方就保护柏威夏寺展开对话。

教科文组织总干事伊琳娜·博科娃已将这一任命向泰柬两国进行了通报。

10.阅读下面的文字,在横线上补写一段话,要求语意明确,语言得体。

(3分)有个老师开始担任新班的教学工作。

学生们想测试一下新来教师的忍耐程度,在上课之前,故意在教室里燃几张废旧报纸。

结果,新来的老师跨进烟雾弥漫的教室之后,不但没有发脾气,反而说了一句令学生们十分感动的话,他

说:

“!

”

2(30分)

阅读下面的文章,完成11-18题。

(一)

子夜昙花

⑴恩师过世。

其子邀我去拿些物品,留作永久的纪念。

于是,我去他家搬回一株昙花。

⑵也许是对老师的感情难以割舍吧,总觉得世间万物,包括花魂鸟魄,冥冥中可以沉默交流。

人离开了,见不到了,但他在我心中,于是便存在。

③昙花搬回来,静静紧靠屋檐下数月。

自春入夏,人花无语,岁月无声,只有偶然翠绿,显示出它对环境的适应。

新叶缓慢自旧叶中长出。

黑斑渐褪,花树重新有着雍容气度,一如恩师寡言的性格,在低调行事风格中,始终带着浓郁而清晰的自信。

我对花树没有期待,它存在,我已心满意足。

⑷就在寻常一天,竟意外发觉昙花已垂首含苞了。

⑸何等蓦然而来的惊喜!

不是花开花落,而是花的讯息。

像久别的人,传来心花怒放的约会,直教人朝夕亟待。

⑹久闻昙花只开一夕,是最初一夜,也是最后一夜。

充满生命奋发与无常的哲理,便决心迎接它来临的启迪。

⑺那几乎是即时降临,一旦发觉满蕾的翌夜,便有如忍俊不禁的笑容,迫不及待地绽开。

黑暗夜晚,洁白花朵,如冬天雪夜,没有月光,星星也暗淡。

它的来临使人震撼,也使人惊惶。

有一种漫步而来的绰约,以缓慢的节奏,进入生命最灿烂点,也是最颓废点,没有一丝保留,像爱与死!

⑻犹如一张昂首的脸,花容就是一世青春。

然而此花与众不同,它的才情志向极端隐秘,因而选择了寂静无人之夜,不屑在白日与红尘争艳。

⑼它极端美丽。

尤其在孤独时,要在众芳国里遗世独居,又是何等勇毅果决?

花开之夕,遂自有清雅幽香。

香随夜转浓,弥漫四周,有如昭告天下:

在这一夜里全世界只有一种花香,为一个人。

为了此夜,必须是另一朵花,另一种香。

永远没有重复,像一段情,或一个名字。

⑽它的性格极其刚烈。

它幽雅绝俗,不只有意逃避四周繁华,甚至鄙弃热闹,喜欢冷清。

(11)它一夜尽情绽放无悔。

花期虽短,绽放姿态却极为狂放,有一种壮士舍身之悲壮。

但每年花季有如转世,无悔依然。

(12)我随即发觉,即使在短暂漆黑夜里,它的笑容已日渐难以为继,并带着英雄的疲惫。

本来雪白如银的花瓣,光芒四溅,几可灼伤人目;而后却是慢慢苍白如纸,只隐约露出些许其原来的风骨神韵。

这一张脸,我想我最熟悉,最会为之伤心垂泪。

那不只是物伤其类,更是命运中许多注定的无法回转和挽留。

(13)生命的确如此!

许多灿烂时光,有如昙花一现。

花开刹那,如幻如梦,花不知自己在盛开,梦中人更不觉自己在幻梦。

惟有梦醒花凋,方悉前尘过往。

我知道今夜花会尽情怒放,正如黎明一定会来临。

圍辞世恩师如此幻过,今日我也如此梦过,将来我的学生还会如此幻梦下去,最终我们便会一一走入夜里。

留下一生的纪录,其实不过是花与夜的争辉。

11.作者写到“我对花树没有期待,它存在,我已心满意足”,继而又说“何等蓦然而来的惊喜”。

作者“心满意足”是因为什么?

作者“惊喜”是因为什么?

(4分)12.联系本文,谈谈你对第六段中加点句子“充满生命奋发与无常的哲理”的理解。

(4分)13.文章开头和结尾部分写了恩师,中间部分却写昙花,作者这样写的目的是什么?

(3分)14.读了本文,谈谈你对生命的认识与感悟。

(5分)

(二)海洋是未来的粮仓

⑴人口剧增,资源短缺,这是当今人类面临的最严重的环境问题之一。

显然,能否妥善地解决这一问题,直接关系到人类未来的生死存亡。

⑵资源短缺的表现之一,是可耕土地资源不足,粮食生产的增长赶不上人口的增长。

正是出于这样的考虑,许多人纷纷发出警告:

地球将无法养活超过100亿的人口。

然而,一些乐观的人士反对这种危言耸听的说法。

他们认为,虽然陆地上可耕地的开发已近极限,但地球上还有广阔的海洋可供开发,大海完全有可能成为人类未来的粮仓。

⑶当然,海洋所能提供给我们的并不是传统意义上的粮食-

大米、小麦和玉米等,而是广义的粮食--其他的能够满足人类营养需要的食物。

一些海洋学家指出:

仅仅是位于近海水域自然生长的海藻,每年的生长量就已相当于目前世界小麦年产量的15倍。

如果把这些藻类加工成食品,就可以为人类提供足够的蛋白质。

⑷其实,把藻类作为食品,我们并不陌生。

仅以我国沿海来说,人们比较熟悉的可食用藻类就有:

褐藻类的海带、裙带菜、羊栖菜、马尾藻;红藻类的紫菜、鹧鸪菜、石花菜;绿藻类的石莼、浒苔等。

它们在人工的精心养殖下,产量正在不断增加。

其中仅海带一种,目前年产量就比早先的野生状态下提高了2019多倍,可见增产潜力是多么巨大!

在国外,人们还培育出一种藻类新品种,据说在1公顷水面上生产的这种藻类,经加工后可获得20吨蛋白质、多种维生素以及人体所需的矿物质。

这相当于陆地上耕种40公顷土地生产的大豆所能提供的同类营养物。

⑸除海藻类,海洋中还有丰富的肉眼看不见的浮游生物。

有人作过计算,若能把它们捕捞出来,加工成食品,足可满足300亿人的需要。

当然,前提是,不破坏生态平衡。

⑹至于海洋中众多的鱼虾,则更是人们熟悉的食物。

尽管近海的鱼虾捕捞已近极限,但我们还可以开辟远洋渔场,发展深海渔业。

例如南极的鳞虾,每年的产量可高达50亿吨,我们只要捕获其中的1亿-1.5亿吨,就比当今全世界一年的捕鱼量多出1倍以上。

何况,在深海和远洋中还有许许多多尚未被我们充分开发利用的海洋生物,其巨大潜力是不言而喻的。

⑺综上所述,说大海是人类未来的粮仓,一点儿也不夸张。

(选自《十万个为什么地球科学》)

15.第①段中加点的词“之一”能否去掉?

为什么?

(3分)16.下列判断都是错误的。

请指出其错误所在,并简述理由。

(4分)

1海洋中有大量可待开发的资源,大海完全可以成为人类未来的粮仓,因此根本不用担心人口剧增,资源短缺等问题。

2若能把海洋中丰富的浮游生物全部捕捞出来,加工成食品,完全可以满足300亿人的

需要。

17.第⑥段中划线部分运用什么说明方法,有什么作用。

(3

分)

18.本文是从哪几个方面来说明“大海完全有可能成为人类未来的粮仓”的?

(4分)

3(20分)阅读下面的文言文,完成19-22题。

(一)

晋人有好利者,入市区焉。

遇物即攫①之,曰:

“此吾可羞

②也,此物可服也,此吾可资也,此吾可器也。

”攫已,即去。

市伯③随而索其直④,晋人曰:

“吾利火炽时,双目晕热,四海之物,皆若己所固有,不知为尔物也。

尔幸予我,我若富贵当尔偿。

”市伯怒,鞭之,夺其物以去。

旁有哂⑤之者,晋人戟手⑥骂曰:

“世人好利甚于我,往往百计而阴夺之,吾

犹取之白昼,岂不又贤于彼哉?

何哂之有?

”

注释①攫:

jué夺取。

②羞:

同“馐”,美好的食品,这里当动词用,意为“吃”。

③市伯:

市场上的管理

官吏。

④直:

通“值”。

⑤哂:

shen,讥笑。

⑥戟手:

戟,jio

戟手,即“叉手”。

(二)

公孙仪①相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之。

公孙仪不受。