专题二大气运动规律.docx

《专题二大气运动规律.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题二大气运动规律.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

专题二大气运动规律

【二轮复习专题二】大气运动规律

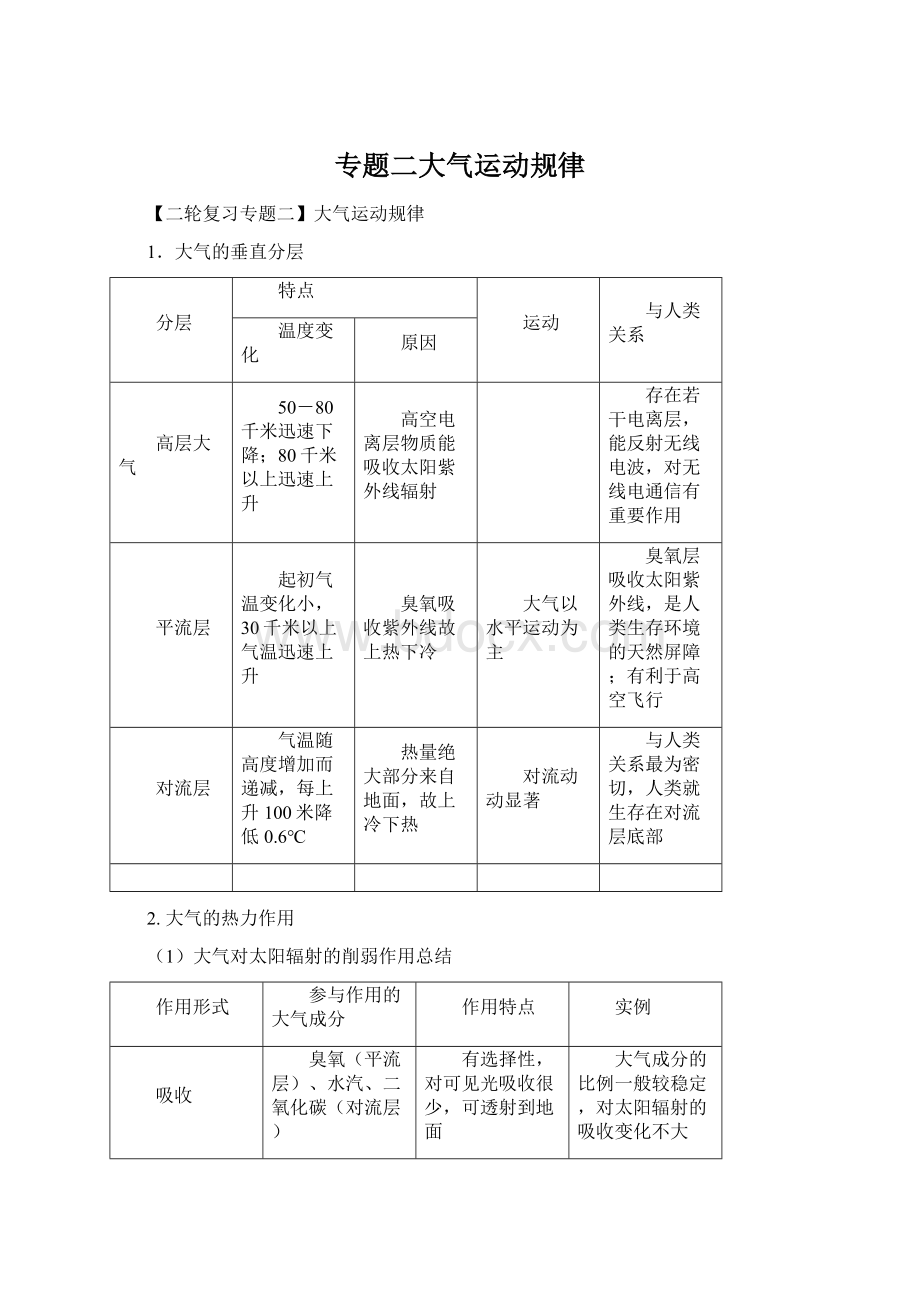

1.大气的垂直分层

分层

特点

运动

与人类关系

温度变化

原因

高层大气

50-80千米迅速下降;80千米以上迅速上升

高空电离层物质能吸收太阳紫外线辐射

存在若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用

平流层

起初气温变化小,30千米以上气温迅速上升

臭氧吸收紫外线故上热下冷

大气以水平运动为主

臭氧层吸收太阳紫外线,是人类生存环境的天然屏障;有利于高空飞行

对流层

气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃

热量绝大部分来自地面,故上冷下热

对流动动显著

与人类关系最为密切,人类就生存在对流层底部

2.大气的热力作用

(1)大气对太阳辐射的削弱作用总结

作用形式

参与作用的大气成分

作用特点

实例

吸收

臭氧(平流层)、水汽、二氧化碳(对流层)

有选择性,对可见光吸收很少,可透射到地面

大气成分的比例一般较稳定,对太阳辐射的吸收变化不大

反射

尘埃、水滴、云层、较大颗粒尘埃

无选择性,反射光呈白色。

云层越厚,反射越强,是最重要的削弱方式

①阴天,白天的气温一般不高,②世界上最高气温不在赤道,而在20°N—30°N沙漠地区

散射

质点是空气分子,微小尘埃

向四面八方散射,有选择性

晴朗的天空呈蔚蓝色

质点是颗粒较大的尘埃、雾粒小水滴

(2)大气的保温效应

大气把地面辐射的绝大部分吸收(长波辐射,水汽和二氧化碳吸收),保存了热量。

大气以大气逆辐射的形式把能量返还地面,补偿地面损失的热量,起到“地球外衣”的作用。

3.热力环流

4.大气水平运动的作用力

力

方向

大小

对大气运动的影响

水平气压梯度力

与等压线垂直,高压指向低压,不因风向而变化

与气压梯度成正比

高空大气中的风向,是二力共同作用的结果,风向与等压线平行;

地转偏向力

与风向垂直,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏

大小与物体水平运动的速度成正比,与地理纬度正弦值成正比

摩擦力

与风向相反

与地面状况呈正相关,(山区大于平原,陆地大于海洋)

近地面大气中的风向,是三力共同作用的结果,风向与等压线之间成一夹角。

(夹角大小与摩擦力大小成正相关)

5.气压带风带

(1)气压带风带分布及影响

近地面表现:

近地面形成了7个气压带,6个风带。

影响:

影响全球降水分布,如四个降水带的形成:

赤道多雨带、副热带少雨带、温带多雨带、极地少雨带。

影响部分地区气候的形成,热带雨林气候、温带海洋性气候等

(2)气压带、风带的移动

原因:

太阳直射点随季节南北移动。

移动方向:

北半球夏季北移,冬季南移。

产生的影响:

使同一地区在不同的季节受不同的环流控制,从而形成了不同的天气、气候状况;很多气候类型的形成均与此有关,如:

热带草原气候、地中海气候等

6.季风环流——海陆热力性质差异

北半球气压带断裂成块状分布,因为北半球陆地面积大,海陆相间分布

时间

温度

气压

切断气压带

北太平洋

亚欧大陆

北大西洋

7月

陆高海低

陆低海高

副热带高压带被大陆热低压切断

夏威夷高压

印度低压

亚速尔高压

1月

陆低海高

陆高海低

副极地低压带被大陆冷高压切断

阿留申低压

亚洲高压

冰岛低压

影响:

形成季风环流

地区

1月

7月

原因

东亚

西北风

东南风

海陆热力性质差异

南亚

东北风

西南风

气压带和风带的季节移动;海陆热力性质差异

澳大利亚西北部

西北风

东南风

季风对中国降水量和旱涝的影响

1.中国降水量主要由湿热的夏季风带来。

2.降水量的空间分布规律:

由东南沿海向西北内陆递减。

3.降水量的时间分布规律:

集中夏秋季节(5—10月),南方地区雨带到达早,退出迟,雨季长;北方地区雨带到达迟,退出早,雨季短。

4.夏季风的强弱、迟早的不稳定性,决定了我国多旱涝灾害。

夏季风主要源于“副高”(专

指西太平洋副热带高气压),因此副高的位置与强弱影响着我国降水的多少及分布,正常情况,受“副高”的推动,每年4~5月,雨带位于华南地区;6~7月,雨带到达江淮地区;7~8月,雨带移至东北、华北;9月开始南撤,10月撤出我国大陆。

当夏季副高发展强大伸至我国大陆,位置持续偏南时,易造成江淮地区的洪涝灾害(如98长江流域的特大洪灾),而北方易发生旱灾;当副高季节性北跃提前,位置较常年偏北时,则北方易出现洪涝灾害,南方易出现旱灾。

为此,在农业生产中需要抓好水利工程建设等防灾抗灾措施。

7.常见的天气系统及对天气的影响

(1)气团与天气:

暖气团:

单一暖气团控制,气温较高,气压较低,天气晴朗;

冷气团:

单一冷气团控制,气温较低,气压较高,天气晴朗。

影响我国气候的气团:

夏季:

热带海洋气团(太平洋)——东南季风:

降水多——我国东部地区

赤道气团(印度洋)————西南季风:

降水多——我国西南地区

冬季:

极地大陆气团————西北季风:

降水少

(2)锋面系统与天气

锋面

冷锋

暖锋

气团运动方向

冷气团主动向暖气团移动的锋

暖气团主动向冷气团移动的锋

暖气团上升情况

被迫抬升

徐徐爬升

图示

天气图

天气特征

过境前

单一暖气团控制,温暖晴朗

单一冷气团控制,低温晴朗

过境时

出现阴天、下雨、刮风、降温等天气现象

多形成连续性降水

过境后

冷气团替代了暖气团的位置,气温降低,气压升高,天气晴朗

暖气团占据了原来冷气团的位置,气温上升,气压下降,天气转晴

天气实例

我国北方夏季的暴雨,冬春季的大风、沙暴、寒潮等(影响我国天气变化的主要类型)

我国南方的绵绵春雨

雨区位置

锋后降水

锋前降水

准静止锋

名称

成因

影响地区

带来天气

江淮准静止锋

冷暖气团势力相当

长江中下游至日本南部

“梅雨”天气

昆明准静止锋

冷锋南下受到地形阻挡

西南贵阳至昆明一带

冬季“天无三日晴”

(3)气压系统与天气

气压

水平气流方向

垂直气流方向

天气

典型事例

南北半球位置判断方法

北半球

南半球

气旋

低压区

逆时针辅合

顺时针辅合

上升

阴雨

台风

“左右手螺旋法”—大拇指表示垂直气流运动方向,其他四指表示水平气流运动方向,与左手一致的在南半球,相反则位于北半球。

反气旋

高压区

顺时针辅散

逆时针辅散

下沉

晴朗

伏旱

寒潮

8.气候

(1)气候形成因子

①太阳辐射:

太阳辐射是影响气候的最基本的因素,它决定了全球气候从低纬向高纬由热带向亚热带、温带、寒带过渡的总体分布特征(是“以温定带”的基础);

②大气环流:

大气环流对气候具有双重影响,一方面大气环流在海陆间、高低纬间进行热量和水分的输送、交换,对全球降水分布产生最重要的影响,另一方面,大气环流本身也是重要的气候现象,大气环流使同一气候带内由于降水差异而形成不同的气候(是“以水定型”的条件);

③下垫面(地面状况)则使各地气候进一步复杂化。

因为下垫面是大气的直接热源和水源,不同的下垫面直接影响大气的水热状况,

海洋与陆地:

受海洋影响大的地区,温度变化小、变化慢;降水丰富,且季节变化和年际变化小(海洋性气候与大陆性气候)。

地形地势:

山地比附近平原温度低,温度变化小;阳坡与阴坡;迎风坡与背风坡;垂直差异。

洋流:

暖流增温增湿、寒流降温减湿。

反射率:

新雪>冰面>裸露地面>植被覆盖地面>海洋

④人类活动

改变大气成分和水汽含量(CO2等增多,温度升高)

改变地表物理特性和生物特性(兴修水库、植树造林影响气候)

(2)气候类型

①特殊分布:

A远离亦道的热带雨林气候——“来自海洋的信风+地形迎风坡+沿岸暖流”

远离赤道的地区,只要气温、降水量等达到一定数值也可以形成热带雨林气候。

这样的地方在地球上有四处,即非洲马达加斯加岛东部、澳大利亚东北部、巴西高原东南部和中美洲东北部。

它们虽然远离赤道,但由于处于来自海洋信风的迎风地带,附近洋面又有暖流的加温加湿作用,从而使气温、降水符合形成热带雨林的条件,形成了热带雨林气候。

B赤道地区的热带草原气候——“地势高”

赤道穿过东非高原,本地区理应为热带雨林气候,但由于东非高原地势较高,气温相对低,对流不旺盛,降水少,从而形成热带草原气候。

C西风带内的温带大陆性气候——“西风带内安第斯山脉的北风坡”

温带大陆性气候一般分布于温带大陆的内陆地区,距海洋较远,干旱少雨。

南美巴塔哥尼亚高原位于安第斯山脉东侧,东面距海洋较近,并处于西风带内,但该地处于安第斯山脉东侧的背风地带,受山地阻挡而降水稀少,因此形成了干燥少雨的温带大陆性气候。

D大陆东岸的温带海洋性气候

在温带地区,能受到西风的影响,终年有暖湿空气从海洋面上吹来,就可以形成温和多雨的温带海洋性气候。

如澳大利亚东南部及新西兰南北二岛、智利火地岛的温带海洋性气候。

②重要气候类型的分布、成因及特点(总结)

气候类型

分布规律

典型地区

成因

气温

降水季节变化

气候特征

热带

热带雨林气候

南北纬10°之间

亚马孙平原,

刚果盆地,

马来群岛

赤道低气压带控制

最冷月大于15度,终年高温

全年多雨

全年高温多雨

热带草原气候

南北纬10°~20°之间

非洲,南美洲,大洋洲

赤道低压、信风带交替控制

夏季多雨

湿季干季交替

热带季风气候

北纬10°~北纬25°大陆东岸

中南半岛,印度半岛,海南岛等

冬夏季风交替控制

夏季多雨

雨季集中

旱雨季分明

热带沙漠气候

南北纬20°~30°大陆内部、大陆西岸

北非,阿拉伯半岛,澳大利亚中西部

副高或信风带控制

全年少雨

全年干旱少雨

亚热带

亚热带季风气候

南北纬25°~35°大陆东岸

亚洲东部,澳大利亚和南北美洲

冬夏季风交替控制

最冷月在0—15度间,冬暖夏热

夏季多雨

冬温夏热夏雨

地中海气候

南北纬30°~40°大陆西岸

除南极洲外,各洲都有分布

副高和西风带交替控制

冬季多雨

冬温雨夏干热

温

带

温带季风气候

北纬35°~50°大陆东岸

亚洲东部

冬夏季风交替控制

最冷月在0度以下,最热月18读以上

夏季多雨

冬寒冷干燥,夏高温多雨

温带大陆性气候

南北纬40°~60°大陆内部

欧亚大陆和北美大陆内部

大陆气团控制

全年少雨

冬寒夏热干旱少雨

温带海洋气候

南北纬40°~60°大陆西岸

欧洲西部,南北美洲西岸

全年受西风带影响

最冷月0度以上

分配均匀

温和多雨冬

9.三类大气环境问题

产生的原因

后果

解决措施

全球变暖

自然原因:

气候的变化

人为原因:

人类活动排放温室气体、毁林

海平面上升:

海水温度上升膨胀;极地冰雪融化;降水和干湿状况的变化,进而导致世界各国经济结构的变化

提高能源利用技术和利用率;采用新能源;保护森林植被特别是热带雨林;加强国际合作

臭氧层空洞

自然原因:

太阳活动

人为原因:

冰箱、空调释放出的氟氯烃化合物,通过光化学反应大量消耗臭氧

直接危害人体健康

对生态环境和农林牧渔业造成破坏

加强国际合作,减少氟氯烃排放,积极研制新型的制冷系统

酸雨

人为原因:

燃烧煤、石油、天然气等,向大气中排放二氧化硫和氮氧化物等酸性气体

自然原因:

我国南方地区土壤、大气中灰尘颗粒呈现酸性,南方多山地丘陵,酸性气体不易扩散

河湖水酸化,鱼类生长繁殖受影响乃至死亡;土壤酸化;危害植被和农作物;腐蚀建筑物和文物古迹;危害人体健康

最根本途径是减少硫氧化物和氮氧化物的排放,研究煤中硫资源的综合利用,发展洁净煤技术、清洁燃烧技术

10.气象灾害

洪涝:

洪涝灾害形成的具体原因:

⑴暴雨集中,洪水来量大。

⑵地势低平,河道弯曲狭窄泄水不畅。

⑶支流多,洪水汇集量大。

⑷围湖垦田、使湖泊和河流的调蓄能力大幅下降⑸上中游植被破坏,水土流失,河床抬升,湖泊淤积,泄洪能力下降。

(6)海水或河水顶托,水流不畅。

(7)河道遭违规建设,河道堵塞,不利泄洪。

洪涝灾害的治理措施:

⑴上游地区修建水库,⑵调整农业结构,植树造林,⑶退耕还湖还湿地,增大调蓄洪水能力⑷中下游修建蓄洪工程,开挖入海江河道(5)整治河道,拆除违规建设(6)疏浚河道,裁弯取直

干旱:

形成原因:

水资源短缺(气候干旱;远离海洋;地形阻隔,水汽难易到达;背风坡;水污染严重)水资源需求量大(城市、工业、农业、人口等方面需水量大)

治理思路:

开源(寻找水源;跨流域调水;海水淡化;建设水土保持林;储蓄雨水)节流(建设污水处理厂;提高节水意识;发展节水科技,推广节水技术;提高工业用水的重复利用率)

干热风:

干热风时,温度显著升高,湿度显著下降,并伴有一定风力,蒸腾加剧,根系吸水不及,往往导致小麦灌浆不足,秕粒严重甚至枯萎死亡,农业减产。

成因:

初夏,内陆地区气候炎热,雨水稀少,增温强烈,气压迅速降低,形成一个势力很强的大陆热低压。

在这个热低压周围,气压梯度随着气团温度的增加而加大,于是干热的气流就围着热低压旋转起来,形成一股又干又热的风,这就是干热风。

台风:

台风发源于热带海面,那里温度高,大量的海水被蒸发到了空中,形成一个低气压中心。

形成灾害主要是台风带来的狂风暴雨和沿海的风暴潮造成的影响。

寒潮:

寒潮北方的冷空气大规模地向南侵袭我国,会造成沿途大范围的急剧降温、大风和雨雪天气,一般多发生在秋末、冬季、初春时节。

由寒潮引发的大风、霜冻、雪灾、雨凇等灾害对农业、交通、电力、航海、以及人们健康都有很大的影响。

冰雹:

夏季或春夏之交最为常见。

在强烈的上升气流携带着许多大大小小的水滴和冰晶运动着,其中有一些水滴和冰晶并合冻结成较大的冰粒,形成冰雹。

浓雾:

防护措施:

1、尽量不要外出,必须外出时,要戴上口罩,防止吸入有毒气体。

2、尽量少在雾中活动,不要在雾中锻炼身体。

3、行人穿越马路要当心,应看清来往车辆。

4、驾驶车辆和汽车要减速慢行,听从交警指挥。

沙尘暴:

是指强风把地面大量沙尘物质吹起并卷入空中,使空气特别混浊,水平能见度小于一千米的严重风沙天气现象。

沙尘暴天气主要发生在冬春季节这是由于冬春季干旱区降水甚少,地表异常干燥松散,抗风蚀能力很弱,在有大风刮过时,就会将大量沙尘卷入空中,形成沙尘暴天气。

主要危害:

风力破坏:

大风破坏建筑物,吹倒或拔起树木电杆,撕毁农民塑料温室大棚和农田地膜等等。

刮蚀地皮:

大风作用于干旱地区疏松的土壤时会将表土刮去一层,叫做风蚀。

沙的危害:

的危害主要是沙埋。

大气污染:

在沙尘暴源地和影响区,大气中的可吸入颗粒物(TSP)增加,大气污染加剧。

【专题训练】

读大气热力作用示意图,回答1~2题。

1.有关大气热力作用的说法正确的是( )

A.③只出现在晚上

B.①为长波辐射,②为短波辐射

C.地面热量的收入主要来自③

D.近地面大气的热量主要来自②

2.青藏高原与四川盆地纬度相当,关于两地热力状况的比较,正确的是( )

A.青藏高原的年平均气温较低,与①大小有关

B.四川盆地的年太阳总辐射量较小,与②大小有关

C.四川盆地的气温日较差较小,与①③大小有关

D.青藏高原的年太阳辐射总量较大,与④大小有关

右图为“北半球某地海平面不同时刻等压线分布图”。

读图完成3~4题。

3.若等压线如图中虚线所示时,甲处气压低于乙处,则A处的风向可能是( )

A.偏北风B.东北风C.偏南风D.正西风

4.若等压线如图中实线所示时,乙处气压低于甲地,由A、B两地相比( )

A.A处气温低,气压高B.B处气温低,气压低

C.A处出现降水的概率较大D.B处可能出现阴雨天气

读下面四幅气压分布图(单位:

百帕),回答5~6题。

5.如果四图都位于北半球,a、b、c、d四地风向分别为( )

A.西北风东北风东南风西南风B.东北风西北风西南风西南风

C.东南风西南风西北风西北风D.西南风东南风西北风东北风

6.四幅气压分布图中,风力最大的点是( )

A.aB.bC.cD.d

信风气流汇合形成的狭窄气流辐合带,又称赤道辐合带。

据此回答7~8题。

7.受赤道辐合带控制的地区( )

A.气旋活动频繁B.气温年较差大C.盛行下沉气流D.位置随季节变化

8.赤道辐合带控制地区最主要的降水类型( )

A.锋面雨B.对流雨C.地形雨D.台风雨

下图是北半球部分地区某时地面天气图。

读图回答9-11题。

9.图中a、b、c三地气压P相比较()

A.Pa>Pb>PcB.PaPc>PaD.Pb10.当图所示天气系统影响我国时,我国北方地区不可能出现的自然现象是()

A.沙尘暴B.干旱C.泥石流D.暴雪

11.此时可能出现的现象是()

A.地球公转到远日点附近B.太阳耀斑爆发

C.我国大部分地区太阳早于6点升起D.太阳直射北半球

西太平洋副热带高气压(简称副高)是影响我国大陆的重要天气系统。

我国东部主要的锋面雨带,通常位于副高脊线以北5~8纬度距离处,并随副高的北进南退而移动。

下图是某同学绘制的副高对我国天气影响示意图。

读图回答12~13题。

12.该同学绘制的示意图中有两处明显错误,错误点及理由分别是( )

①“北方的冷空气”—这个季节不存在 ②“温暖湿润的气流”—气流方向错误 ③“我国主要锋面雨带”—锋面雨带应在副高北侧 ④“副高控制下高温晴热”—副高控制下多阴雨天气

A.①②B.②③

C.③④D.①④

13.图中副高所处位置,一般出现的月份是( )①五月 ②六月 ③七月 ④八月

A.①②B.②③C.③④D.①④

读“相对湿度同温度的关系图”回答14-15题。

14.有关气温与湿度变化的叙述正确的是()

A.湿度从凌晨4时起逐渐加大 B.湿度随气温的升高而降低

C.湿度随气温的升高而增加D.气温在正午12时达最大值

15.该地该日的天气状况是()

A.全天无任何降水过程B.下午3时有降水过程

C.上午10时许有降水过程D.凌晨4时有可能产生霜冻

下图是“半球近地面风带分布示意图”,读图回答16~17题。

16.图中a处的盛行风向是()

A.东北风B.西北风

C.东南风D.西南风

17.图中b处的气候特征是()

A.炎热干燥B.高温多雨

C.温和干燥D.温和湿润

下图为甲地所在区域某时刻高空两个等压面P1和P2的空间分布示意图,图中甲、乙两地经度相同。

完成18~19题。

18.此时甲地近地面的风向为( )

A.东南风B.西南风

C.东北风D.西北风

19.此后,来自乙地的气团使甲地的天气发生明显变化。

造成此次天气变化的天气系统是( )

A.气旋 B.反气旋 C.冷锋 D.暖锋

20.我国亚热带在34°N以南、104°E以西分布范围小,主要影响因素是( )

A.纬度位置B.地形C.季风D.海陆位置

21.北半球亚热带在我国分布总体偏南,是因为我国( )

A.冬季气温南高北低B.地形阻挡了夏季风深入西北

C.夏季南北普遍高温D.冬季风势力强且影响范围广

《桃花源记》中描述:

“缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,……林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

”据此回答22~23题。

22.“桃花源”的地形最可能是( )

A.山间峡谷 B.山前平原C.山间盆地D.平缓高原

23.“桃花源”环境与下列因素紧密相关的是( )

A.地理位置B.灌溉系统C.农业科技D.水力资源

水分盈亏量是降水量减去蒸发量的差值,反映气候的干湿状况。

当水分盈亏量>0时,表示水分有盈余,气候湿润;当水分盈亏量<0时,表示水分有亏缺,气候干燥。

图4为我国两地年内平均水分盈亏和温度曲线图。

读图,完成24~25题。

24.某农作物喜温好湿,能够正常生长和安全结实的温度要求是≥20℃,最短生长期为4个月。

评价该农作物在两地的生长条件,正确的是( )

A.①地温度条件适宜,水分条件不足B.②地温度条件适宜,水分条件不足

C.①地水分条件适宜,温度条件不足D.②地水分条件适宜,温度条件不足

25.①②两地的气候类型分别是( )

A.亚热带季风气候、温带季风气候B.温带大陆性气候、高原和高山气候

C.温带季风气候、亚热带季风气候D.高原和高山气候、温带大陆性气候

下图为三圈环流局部示意图,图中甲、乙表示风带,丙表示气压带。

读图回答26~27题。

26.下列有关图中信息的叙述,正确的是( )

A.甲、乙风带的风向一定不同

B.甲、乙中有一支为中纬西风带

C甲、乙可能同属一个风带

D丙气压带夏季向低纬度移动

27.若甲、乙风向相反,则下列叙述正确的是( )

A.甲风带为低纬信风带B.受乙控制的地区温和多雨

C.受丙控制的地区多晴朗天气D.甲、丙交替控制区为热带草原气候