第五章生产计划.docx

《第五章生产计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章生产计划.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第五章生产计划

第五章生产计划

教学目的:

计划是管理的首要职能,生产运作活动没有计划就会寸步难行。

通过本章学习,使学生了解计划的层次和计划指标体系,制定计划的步骤,以及计划的制定方法。

内容结构:

一、生产计划指标的确定

二、综合计划的编制

三、主生产计划的编制

四、生产能力

五、商品出产进度计划的制定

本章重点:

商品出产进度计划的编制方法

本章难点:

生产运作计划指标的确定

本章教学进度:

10课时

主要讲授内容:

一、以销定产下生产计划指标的确定

1、生产计划中的主要指标:

品种、质量、产量、产值、出产期

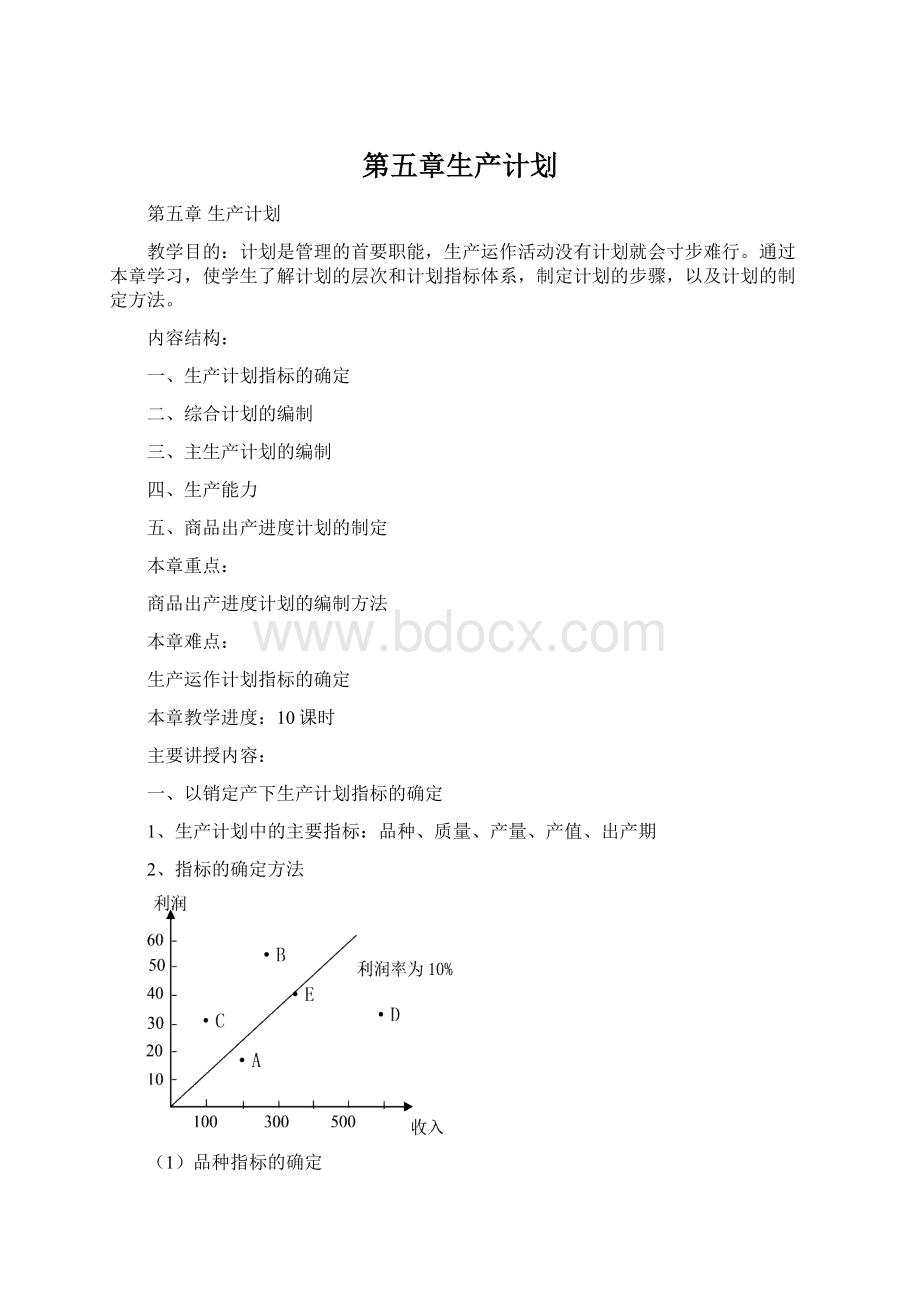

2、指标的确定方法

(1)品种指标的确定

产品

销售收入(万元)

利润(万元)

A

200

15

B

300

55

C

100

30

D

600

30

E

400

40

步骤:

a.根据企业目标利润率确定品种指标(如图)

b.结合产品的寿命周期确定品种

E的利润率为10%,B、C在10%以上,A、D在10%以下

C类一般是新产品(投放期产品),其收入低但利润高,也就是其销量不大,市场影响力较小。

D类一般是薄利多销的老产品,其销量大,市场影响力大,寿命周期长。

(2)质量指标的确定

质量、成本、价格成正比

产品等级

成本

售价

利润

三等

100

100

0

二等

160

300

140

一等

240

420

180

高等

380

530

150

特等

600

600

0

n点:

成本=售价,高质量盈亏点

m点:

低质量盈亏点

两条曲线距离越大,利润越大

(3)产量指标的确定

①用盈亏点的方法分析保本产量

例:

某企业固定成本1200元,产品单价50元,单位变动成本20元,求保本产量

Y:

总成本

V:

变动成本

F:

固定成本

Y=V×X+F,销售收入(S)=单价(P)×产量(X)

S与Y的交点处,收入=成本

公式一:

公式二:

例:

某企业生产某种产品,生产能力为10000台,国内订货为8000台,单价1000元,1000元即可保本。

该厂固定成本120万元,现接国外订货2000台,单价920元。

问:

是否接受这批订货?

其损益值是多少?

V=P-F/X=850元

解:

920-850=70元——利润2000×70=——所获利润

接受订货

②确定最大利润时的产量

产量越大,成本越低,售价越低

其中,m——高产量亏损点,n——低产量亏损点,X3——最大利润下的产量

分析:

产量成本曲线前面呈下降快,后面下降慢,这是由于固定成本的分摊问题。

当产量水平大到一定程度时,要增加固定资产,则成本又会上升。

③综合平衡生产能力和企业资源确定产量(用线性规划方法来确定最大产量)

例:

某企业资源状况如下,求A、B产品各生产多少利润最大?

资源项目

总量

单位产品消耗定额

A

B

设备能力(台/时)

电力供应(千瓦/时)

单位利润

300,000

350,000

200

350

2000

150

100

1000

解:

设A的产量为X1,B的产量为X2

目标函数:

max(s)=2000X1+1000X2

约束条件:

设备能力限制200X1+150X2≤300,000

电力供应限制350X1+100X2≤350,000

产量非负X1≥0,X2≥0

二、综合计划的编制

综合计划又称为生产大纲。

它是对企业未来较长段时间内资源和需求之间的平衡所作的概括性设想,是根据企业所拥有的生产能力和需求预测对企业未来较长一段时间内的产出内容、产出量、劳动力水平、库存投资等问题所做的决策性描述。

(一)综合计划的基本决策思路

管理者进行综合计划的制定时,是以供需平衡为最终目的的,因而其在决策过程中拥有多种决策思路,主要可划分为三大类:

1.追赶策略:

将预测的市场需求视为给定条件,通过改变人员水平、加班、安排休假、改变库存水平、外协等方式来应对市场需求,使产量与订货一致。

2.均衡策略:

通过调节需求模式,影响、转移需求,调节对资源的不平衡要求来达到有效、低成本满足需求的目的。

3.混合策略:

用两种或多种策略的组合。

(二)基本假设

综合计划在制定前,首先要明确如下的基本假设:

1.为了计算的简化,假设各期正常生产的生产能力相等;

2.各种成本,包括积压订单待发货成本、存货成本、转包成本等均是单位成本和单位数量的线性函数;

3.假设订货存在于整个计划期内,从期初一直累积到期末,这一假设是出于存货成本计算便利性的考虑;

4.企业有充分的存货可以调配,有合适的转包商作为选择,产出量也可实时按需调整。

(三)综合计划的编制

有许多方法能够帮助计划的制定者完成综合计划任务,这里仅介绍应用数学技术开展的综合计划的编制,主要步骤包括以下几个方面:

1.确定各期的需求。

2.确定各期在不同情况下(如正常生产、加班生产和转包情况)的生产能力。

3.明确综合计划制定的相关政策(如安全库存占需求的比重,不雇佣临时工等)。

4.计算正常生产、加班生产、转包生产、持有存货、延迟交货、雇佣与解聘的成本。

5.规划可供选择的综合计划方案,核定每一方案的成本。

6.选择成本最低的方案制定最终的综合计划。

我们将运用以下关系式决定工人的数量、存货量和成本:

某期可利用的工人数量=前期期末工人数量+本期期初新增工人数-本期期初解聘工人数

式中,“新增工人数”和“解聘工人数”不会同时存在,因为企业通常不会同时招募新员工和解聘旧员工。

某期期末存货=前期期末存货(本期期初存货)+本期产量-本期产品需求量

某期平均存货=(期初存货+期末存货)/2

综合计划的总成本=产出成本(正常+加班+转包)+聘用/解聘成本+存货成本+订货成本

相关计算如下表所示:

综合计划表范例

时期12345678……总计

预测需求

产出量

正常产量

加班产量

转包合同产量

产出预测=预测需求-正常产量-加班产量-转包合同产量

存货

期初

期末=前期期末存货+本期产量-本期产品需求量

平均=(期初存货+期末存货)/2

延迟交货

成本

产出

正常的=单位产品正常成本×正常产出量

加班的=单位产品加班成本×加班数量

转包的=单位产品转包成本×转包数量

聘用/解聘=单位聘用成本(或解聘成本)×聘用数量(或解聘数量)

存货=单位运送成本×平均存货数量

待发货订单=单位延迟交货成本×延迟交货数量

总计

三、主生产计划的编制

主生产计划(MasterProductionSchedule.MPS)要确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内的生产数量。

这里的最终产品,主要是指对于企业来说最终完成、要出厂的完成品,它可以是直接用于消费的消费产品,也可以是作为其他企业的部件或配件。

这里的具体时间段,通常是以周为单位,在有些情况下,也可能是旬、日或月。

(一)主生产计划与综合计划的关系

下图展示了主生产计划的制定程序,由此可以看出,主生产计划是在综合计划的基础上做出的。

主要表现为,首先主生产计划确定的生产总量应与综合计划的生产总量相等,同时综合计划确定的生产总量应有效分配在计划期内不同时间段生产;其次,综合计划中的相关信息如期初库存、顾客订单以及需求预测情况是主生产计划的重要输入项。

制定主生产计划,在决定批量和生产时间时,必须考虑资源的约束,如安全库存的考虑、原材料的考虑等等。

而主生产计划的输出项则包含预期库存量、主生产批量的时间与数量的确定以及待分配(或可承诺)的库存量。

(二)主生产计划的基本模型

1.计算预期库存量(ProjectedOn-HandInventory,POH)

预期库存量是指每周的需求被满足后剩余的,可利用的库存量。

本周末预期库存量=上周末预期库存量+本周MPS生产量—max(本周预计需求量,本周订货量)

其中,max是取预计需求量和实际订货量中的最大值,是为了最大限度地满足需求。

2.计算待分配库存(Available—To—PromiseInventory,ATP)

ATP指营销部门可用来接受顾客在确切时间内供货的产品数量。

对于临时的订单,营销部门也可利用ATP来签供货合同,确定具体供货日期。

这里,第一周与以后各周的ATP计算方式不太一样,以后各周ATP只在有MPS量时才计算。

第一周:

ATP=期初库存量+本周MPS—直至下一期(不包括该期)MPS量到达为止的全部订货量

以后各周:

ATP=该周MPS—从该周至下一周(不包括该期)MPS到达为止的全部订货量

3.确定MPS的生产量和出产时间

需要特别注意的是,制定的MPS生产量和出产时间应保证POH是非负的。

如果POH有可能变负,就应通过MPS来补上。

四、生产能力的核算平衡

◆生产能力的概念与分类

1、概念:

指在合理的技术组织条件下,企业在一定时期内可能生产的合格产品的最大产量。

2、分类:

(1)设计能力——企业在基本建设时设计任务书和技术文件中所规定的生产能力。

(2)计划能力——企业在计划期内,充分考虑了已有的生产条件和能够实现的各种措施后,必须达到的生产能力。

(3)核定能力——原来的设计能力已不能反映实际情况时,重新调查核定的能力。

◆影响生产能力的因素

1、产品的品种、技术复杂程度及生产组织方式;

2、生产设备和生产面积的数量、生产率及有效利用率;

3、劳动者掌握科学技术水平和劳动技能的熟练程度;

4、企业所能运用的物质资源的数量,包括原材料、能源等;

5、企业经营管理水平。

◆核定企业生产能力的步骤

(1)确定企业的经营方向

(2)做好核定生产能力的思想动员、组织准备和资料准备

(3)从基层开始,自下而上地核定各生产单位的生产能力

◆生产能力的计算方法

(1)机器设备生产能力的计算

M—某设备组生产能力

F—计划期单台设备的有效工作时间(小时)

S—设备组内的设备数量

M=FSP

t—制造单位产品所需设备的台时数

P—单台设备每小时加工某种产品的产量定额

(2)作业场地生产能力的计算

M—某作业组生产能力(台或件)

F—作业面积的有效利用时间总额(小时)

A—作业面积数量(平方米)

t—制造单位产品所需时间

a—制造单位产品所需生产面积(平方米/台或件)

(3)劳动能力计算

M—作业组的生产能力(台或件)

F—计划期每个工人的有效工作时间(小时)

D—作业组的工人数

t—单位产品工时定额

◆生产能力的综合平衡

1、发现生产过程中的薄弱环节和富裕环节,采取组织技术措施,克服薄弱环节,核定企业的生产能力。

计划任务所需能力(台时)=计划产量×单价产品台时定额×压缩系数

计划期生产能力(台时)=设备台数×计划期内工作天数×每天工作小时数×(1-设备计划停修率)

2、生产面积与生产任务平衡时,可按下列计算:

计划任务所需生产面积(平方米/小时)=计划产量×单价产品占用生产面积数(平方米)×产品占用所需周期(小时)

计划期生产面积(平方米/小时)=现有生产面积(平方米)×计划期工作天数×每天工作小时数

3、劳动力与生产任务平衡,可按下式计算:

任务工时=计划产量×单位产品工时定额×压缩系数

有效工时=生产工人数×计划期工作日数×每天工作小时数×工时利用率×出勤率

五、产品出产进度的安排

产品出产进度即生产大纲,是指把全年的生产计划任务按品种、规格、数量、交货期具体地分配到各季各月。

1、大量大批生产同类型产品的企业——解决数量安排问题

特点:

品种少,生产数量大

安排:

平均分配方式,均匀(分期)递增分配方式,小幅度连续增长,抛物线形递增(多用于新产品)

2、多品种成批生产的企业——考虑品种的合理搭配

特点:

品种较多,产量较大

安排:

主导产品——细水长流

成批产品——集中轮番

小批产品——填平补齐

单件或新产品——按季分摊

大中小型产品——搭配生产

同类型产品——集中生产

以新产品代替老产品——交替安排

3、单件小批生产的企业

(1)先安排已经明确的订货项目,其中第一季度任务要规定得比较具体。

(2)单件生产的产品、新产品和需要关键设备加工的产品,尽可能按季分摊,分期、分批交错安排。

(3)小批生产的产品可参照多品种企业安排小批产品的做法。

方法设计:

课堂讲授与学生习题相结合

作业布置:

三种指标计划的计算综合计划和主生产计划的编制