地球运动与昼夜和季节.docx

《地球运动与昼夜和季节.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地球运动与昼夜和季节.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

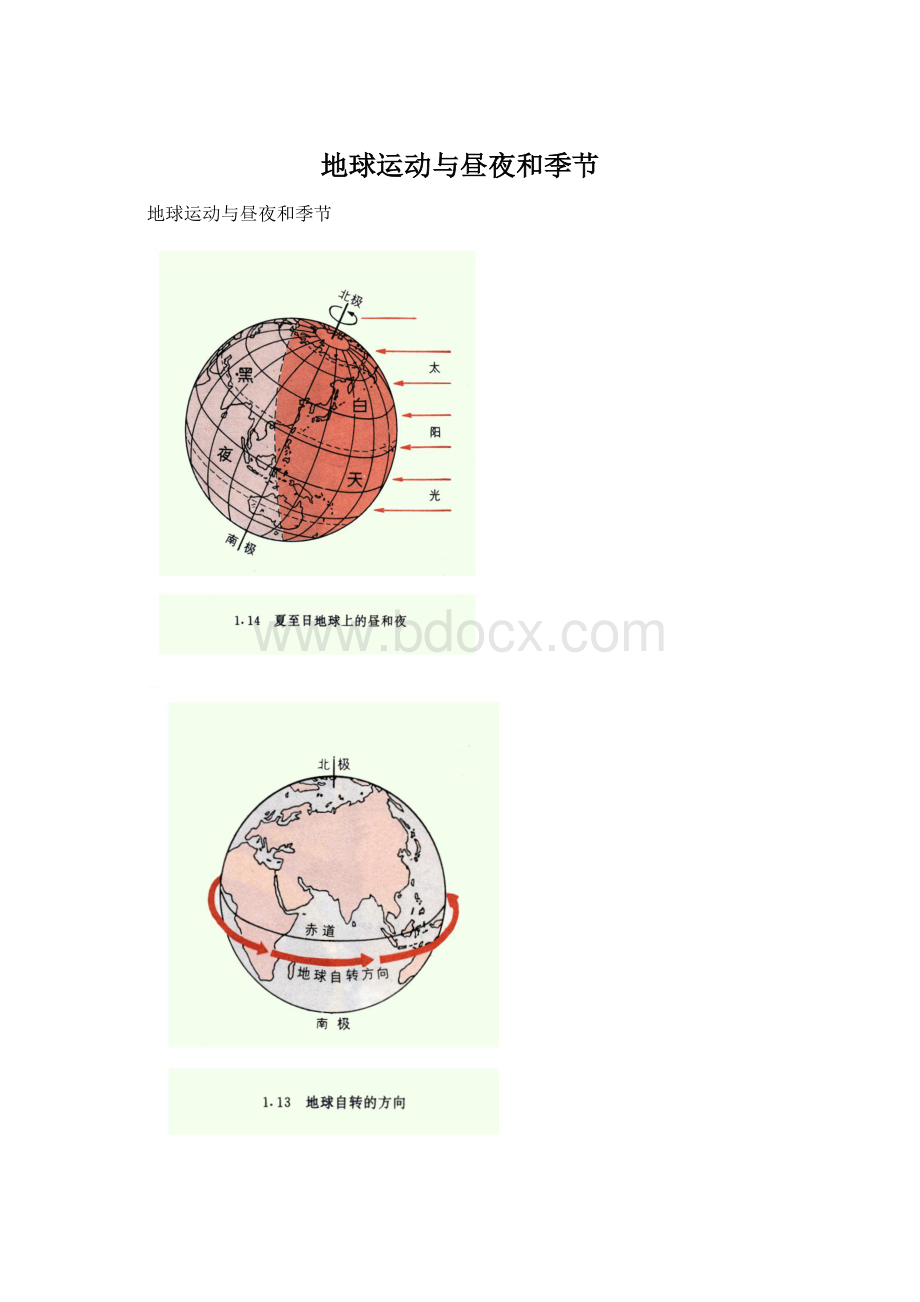

地球运动与昼夜和季节

地球运动与昼夜和季节

地球自转

地球存在绕自转轴自西向东的自转,平均角速度为每小时转动

15度。

在地球赤道上,自转的线速度是每秒465米。

天空中各种天体东升西落的现象都是地球自转的反映。

人们最早利用地球自转作为计量时间的基准。

自20世纪以来由于天文观测技术的发展,人们发现地球自转是不均的。

1967年国际上开始建立比地球自转更为精确和稳定的原子时。

由于原子时的建立和采用,地球自转中的各种变化相继被发现。

现在天文学家已经知道地球自转速度存在长期减慢、不规则变化和周期性变化。

通过对月球、太阳和行星的观测资料和对古代月食、日食资料的分析,以及通过对古珊瑚化石的研究,可以得到地质时期地球自转的情况。

在6亿多年前,地球上一年大约有424天,表明那时地球自转速率比现在快得多。

在4亿年前,一年有约400天,2.8亿年前为390天。

研究表明,每经过一百年,地球自转长期减慢近2毫秒(1毫秒=千分之一秒),它主要是由潮汐摩擦引起的。

此外,由于潮汐摩擦,使地球自转角动量变小,从而引起月球以每年3~4厘米的速度远离地球,使月球绕地球公转的周期变长。

除潮汐摩擦原因外,地球半径的可能变化、地球内部地核和地幔的耦合、地球表面物质分布的改变等也会引起地球自转长期变化。

地球自转速度除上述长期减慢外,还存在着时快时慢的不规则变化,这种不规则变化同样可以在天文观测资料的分析中得到证实,其中从周期为近十年乃至数十年不等的所谓"十年尺度"的变化和周期为2~7年的所谓"年际变化",得到了较多的研究。

十年尺度变化的幅度可以达到约±3毫秒,引起这种变化的真正机制目前尚不清楚,其中最有可能的原因是核幔间的耦合作用。

年际变化的幅度为0.2~0.3毫秒,相当于十年尺度变化幅度的十分之一。

这种年际变化与厄尔尼诺事件期间的赤道东太平洋海水温度的异常变化具有相当的一致性,这可能与全球性大气环流有关。

然而引起这种一致性的真正原因目前正处于进一步的探索阶段。

此外,地球自转的不规则变化还包括几天到数月周期的变化,这种变化的幅度约为±1毫秒。

地球自转的周期性变化主要包括周年周期的变化,月周期、半月周期变化以及近周日和半周日周期的变化。

周年周期变化,也称为季节性变化,是二十世纪三十年代发现的,它表现为春天地球自转变慢,秋天地球自转加快,其中还带有半年周期的变化。

周年变化的振幅为20~25毫秒,主要由风的季节性变化引起。

半年变化的振幅为8~9毫秒,主要由太阳潮汐作用引起的。

此外,月周期和半月周期变化的振幅约为±1毫秒,是由月亮潮汐力引起的。

地球自转具有周日和半周日变化是在最近的十年中才被发现并得到证实的,振幅只有约0.1毫秒,主要是由月亮的周日、半周日潮汐作用引起的。

地球公转

1543年著名波兰天文学家哥白尼在《天体运行论》一书中首先完整地提出了地球自转和公转的概念。

地球公转的轨道是椭圆的,公转轨道半长径为149597870公里,轨道的偏心率为0.0167,公转的平均轨道速度为每秒29.79公里;公转的轨道面(黄道面)与地球赤道面的交角为23°27',称为黄赤交角。

地球自转产生了地球上的昼夜变化,地球公转及黄赤交角的存在造成了四季的交替。

地球不但自转,同时也围绕太阳公转。

地球公转的轨道是椭圆的,公转轨道的半长径为149,597,870千米,轨道的偏心率为约0.0167,公转一周为一年,公转平均速度为每秒29.79千米,公转轨道面与赤道面的交角约为23°27’,且存在周期性变化。

地球自转和公转运动的结合产生了地球上的昼夜交替、四季变化和五带(热带、南北温带和南北寒带)的区分。

由于地球自转轴与公转轨道平面斜交成约66°33′的倾角,因此,在地球绕太阳公转的一年中,有时地球北半球倾向太阳,有时南半球倾向太阳(左图)。

总之太阳的直射点总是在南北回归线之间移动,于是产生了昼夜长短的变化和四季的交替。

在天文学中,四季分别以春分、夏至、秋分、冬至开始,但这样划分的季节,不能完全反映出各个地方每个季节的物候征。

因此,我们祖先把一年分为24节气,每一节气又分成3候。

气候还常用候(5天为一候)平均气温来划分四季:

候平均气温<10℃为冬季;>22℃时为夏季;平均气温在10~22℃时为春、秋季。

从地球上看,太阳沿黄道逆时针运动,黄道和赤道在天球上存在相距180°的两个交点,其中太阳沿黄道从天赤道以南向北通过天赤道的那一点,称为春分点,与春分点相隔180°的另一点,称为秋分点,太阳分别在每年的春分(3月21日前后)和秋分(9月23日前后)通过春分点和秋分点。

对居住的北半球的人来说,当太阳分别经过春分点和秋分点时,就意味着已是春季或是秋季时节。

太阳通过春分点到达最北的那一点称为夏至点,与之相差180°的另一点称为冬至点,太阳分别于每年的6月22日前后和12月22日前后通过夏至点和冬至点。

同样,对居住在北半球的人,当太阳在夏至点和冬至点附近,从天文学意义上,已进入夏季和冬季时节。

上述情况,对于居住在南半球的人,则正好相反。

人们根据昼夜交替(地球自转)现象形成了“日”的概念,根据朔望月(月亮绕地球公转)形成“月”的概念,根据四季交替(地球绕太阳公转)现象而形成了“年”的概念。

这三个概念所依据的物质运动是互相独立的,所表征的时间长度是不可通约的,即不是整数倍的关系。

地球绕太阳公转一周的时间约为365.2422平太阳日,而从一次新月到接连发生的下一次新月的时间间隔为29.5306平太阳日,历法总是顾此失彼,不能同时协调两个周期。

由于上述原因,历法一般分为三类:

太阴历、太阳历和阴阳历,分别有不同的侧重。

太阳历以太阳回归年为基本周期,考虑到月亮一年中约有12次多圆缺周期,一年中就安排了12个月,365(或366)天就在这12个月里分配,规则非常简单。

现在的公历于罗马帝国时期基本定型,称儒略历,罗马教皇于1582年最后修订为格雷果里历。

太阳历与地球气候变化有较为精确的对应关系,因为影响地球气候的主要是太阳,因而对农耕来说非常方便。

按理说,一个太阳回归年中有四个关键点,即春分、夏至、秋分、冬至,可以选择其中一点作为一年的开始,即便选择冬天的话,也应是冬至,这一天太阳开始从南回归线向北移动。

现行的公历选择3月21日为春分点来调整其他的时间,似乎没什么太多的道理,就如同古罗马皇帝奥古斯都把8月改成31天一样。

也许春天更重要,因为这是播种的季节;也许是因为太阳到达南回归线时,北半球的气候还没有到最冷的时候,气候与太阳的关系有一个滞后的时间。

这都是历史形成的,并一直延续至今。

古代时帝王一道命令就可改历,现今可没那么容易了。

我国现今仍在使用的农历是一种阴阳历,可以追溯到殷商时期。

农历几乎严格对应月亮的盈亏圆缺,日月合朔(太阳和月亮的黄经相等)定为初一,12个月为一年,月初时间是推算出来的,不像公历那样人为地安排,但要安插闰月调和与回归年的差异。

这样一年的天数就难确定了,而且与气候变化没有好的对应关系,所以必须加入二十四节气,以指导农时。

农历看似很严谨,少有人为因素,但规则极为繁杂,非有专人不能制订。

反过来,公历规则却极为简单,稍为留心谁都可以制历。

这也许是东方与西方不同的一个例子,就如同我们的象形文字一样。

地极移动

地极移动,简称为极移,是地球自转轴在地球本体内的运动。

1765年,欧拉最先从力学上预言了极移的存在。

1888年,德国的屈斯特纳从纬度变化的观测中发现了极移。

1891年,美国天文学家张德勒指出,极移包括两个主要周期成分:

一个是周年周期,另一个是近14个月的周期,称为张德勒周期。

前者主要是由于大气的周年运动引起地球的受迫摆动,后者是由于地球的非刚体引起的地球自由摆动。

极移的振幅约为±0.4角秒,相当于在地面上一个12×12平方米范围。

由于极移,使地面上各点的纬度、经度会发生变化。

1899年成立了国际纬度服务,组织全球的光学天文望远镜专门从事纬度观测,测定极移。

随着观测技术的发展,从二十世纪六十年代后期开始,国际上相继开始了人造卫星多普勒观测、激光测月、激光测人卫、甚长基线干涉测量、全球定位系统测定极移,测定的精度有了数量级的提高。

根据近一百年的天文观测资料,发现极移包含各种复杂的运动。

除了上述周年周期和张德勒周期外,还存在长期极移,周月、半月和一天左右的各种短周期极移。

其中长期极移表现为地极向着西径约70°~80°方向以每年3.3~3.5毫角秒的速度运动。

它主要是由于地球上北美、格棱兰和北欧等地区冰盖的融化引起的冰期后地壳反弹,导致地球转动惯量变化所致。

其它各种周期的极移主要与日月的潮汐作用以及与大气和海洋的作用有关。

岁差与章动

在外力的作用下,地球的自转轴在空间的指向并不保持固定的方向,而是不断发生变化。

其中地轴的长期运动称为岁差,而周期运动称为章动。

岁差和章动引起天极和春分点位置相对恒星的变化。

公元前二世纪,古希腊天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗恒星的星表时,首次发现了岁差现象。

中国晋代天文学家虞喜,根据对冬至日恒星的中天观测,独立地发现了岁差。

据《宋史·律历志》记载:

"虞喜云:

'尧时冬至日短星昴,今二千七百余年,乃东壁中,则知每岁渐差之所至'"。

岁差这个名词即由此而来。

牛顿第一个指出产生岁差的原因是太阳和月球对地球赤道隆起部分的吸引。

在太阳和月球的引力作用下,地球自转轴在空间绕黄极描绘出一个圆锥面,绕行一周约需26000年,圆锥面的半径约为23°.5。

这种由太阳和月球引起的地轴的长期运动称为日月岁差。

除太阳和月球的引力作用外,地球还受到太阳系内其它行星的引力作用,从而引起地球运动的轨道面,即黄道面位置的不断变化,由此使春分点沿赤道有一个小的位移,称为行星岁差。

行星岁差使春分点每年沿赤道东进约0.13角秒。

地球自转轴在空间绕黄极作岁差运动的同时,还伴随有许多短周期变化。

英国天文学家布拉得雷在1748年分析了20年恒星位置的观测资料后,发现了章动现象。

月球轨道面(白道面)位置的变化是引起章动的主要原因。

目前天文学家已经分析得到章动周期共有263项之多,其中章动的主周期项,即18.6年章动项是振幅最大的项,它主要是由于白道的运动引起白道的升交点沿黄道向西运动,约18.6年绕行一周所致。

因而,月球对地球的引力作用也有相同周期变化,在天球上它表现为天极在绕黄极作岁差运动的同时,还围绕其平均位置作周期为18.6年的运动。

同样,太阳对地球的引力作用也具有周期性变化,并引起相应周期的章动。