全国各地高考真题分专题汇编.docx

《全国各地高考真题分专题汇编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国各地高考真题分专题汇编.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全国各地高考真题分专题汇编

全国各地高考真题分专题汇编

一、选择题(本大题共13小题,共0分)

1.(2011年高考福建文综16题)《唐律疏议》记载:

“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。

”这表明

A.德礼是刑罚的本体B.刑罚是德礼的体现C.德礼相较于刑罚无足轻重D.德礼和刑罚对政教皆不可缺

2.(2011年海南高考7题)明末清初黄宗羲、顾炎武、王夫之等人提倡经世致用,反对君主专制,这主要是基于他们

A.对先秦诸子学说的阐释B.对宋明理学的批判与继承

C.受西方启蒙思想的启发D.对现实政治与社会的叛逆

3.(2011年高考广东文综14题)“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。

故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。

据此可以得出符合史实的结论是,当时

A.儒道佛出现融合的趋势B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面D.绘画风格以写实为主

4.(2011年高考天津文综3题)长期以来,儒学是一种士大夫之学。

明代思想家李贽则提出要正视“世间惟下下人最多”的现实,强调“我为下下人说,不为上上人说”。

这说明李贽

A.反对儒家的正统思想B.倡导只为下下人说

C.批判地发展传统儒学D.抨击君主专制制度

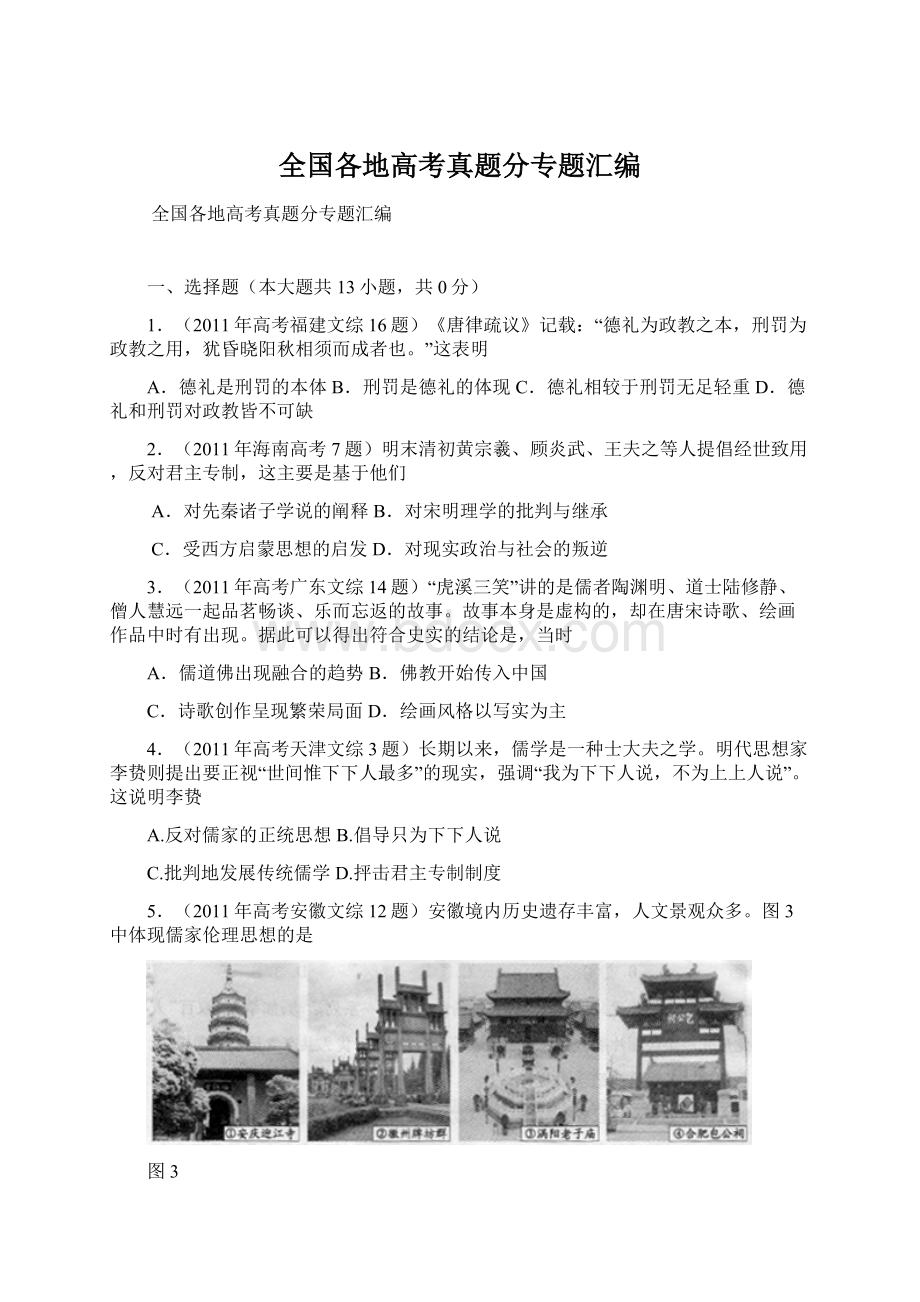

5.(2011年高考安徽文综12题)安徽境内历史遗存丰富,人文景观众多。

图3中体现儒家伦理思想的是

图3

A.①④B.②④C.①②③D.②③④

6.(2011年高考北京文综14题)文庙是中国古代官方兴建的祭祀孔子的场所,产生于唐代,宋代逐渐在中原、江南的城市中大量兴建,元代在贵州、云南,清代在新疆、东北等地也相继出现。

这一现象表明A.兴建文庙是加强专制统治的手段B.唐代是官方儒学教育的兴起阶段C.文庙的兴修导致了程朱理学的产生D.文庙的修建是城市经济发展的需要

7.(2011年海南高考6题)明朝开国皇帝朱元璋下诏:

“宜令郡县皆立学,礼延师儒教授生徒,以讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧,以革污染之习,此最急务,当速行之。

”“复先王之旧”实质上是指

A.延续元朝典章B.继承华夏传统

C.复兴汉唐制度D.回归周朝典制

8.(2011年高考全国文综Ⅱ卷26题)黄宗羲在《明夷待访录》中说:

“使朝廷之上,闾阎之细,渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气,天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

”与这一论述的精神实质最为接近的是

A.天下兴亡,匹夫有责B.民为邦本

C.天下为公D.民贵君轻

9.(2011年高考上海单科13题)理学家王守仁提出“致良知”说。

这里的“良知”是指

A.人心固有的是非善恶标准B.圣人独有的是非道德标准

C.通过学习获得的良好知识D.存在于外部世界的规律

10.(2011年高考广东文综12题)“夫仁政,必自经界(土地的分界)始,……经界既正,分田制禄,可坐而定也。

”孟子的这段话认为

A.轻徭薄赋是实施仁政的手段B.均贫富是实施仁政的障碍

C.解决土地问题是实施仁政的前提D.贵民轻君是实施仁政的途径

11.(2011年高考北京文综15题)明末清初思想家黄宗羲的《明夷待访录》在清代被列为禁书,其主要原因是该书A.将人性与天理对立起来B.质疑孔子的权威性C.主张儒、佛、道三教合一D.抨击君主专制制度

12.(2011年高考上海单科8题)当代某学者谈及自己为人处世的宗旨时说:

对己学道家,意思是清静寡欲;做事学法家,意思是按原则办事;待人学儒家,即

A.爱无差等B.己所不欲,勿施于人

C.君君、臣臣、父父、子子D.存天理,灭人欲

13.(2011年高考浙江文综12题)在历史发展进程中,人类社会逐步告别“小国寡民”时代,世界从分散走向整体。

下列项中,与“小国寡民”相关的是

①老子向往的理想社会

②屈原追求的“美政”理想

③罗马法的基础

④雅典民主制的重要条件

A.①②③

B.①③④

C.①④

D.③④

二、非选择题(本大题共2小题,共0分)

14.(2011年江苏高考21题)(12分)

“今日者拯斯人于涂炭,为万世开太平,此吾辈之任也。

”顾炎武由此成一代大学者,开一代新学风,其思想脉络清晰可见。

阅读下列材料:

材料一教化者,朝廷之先务;廉耻者,士人之关节;……朝廷有教化,则士人有廉耻;士人有廉耻,则天下有风俗。

——顾炎武《日知录·廉耻》

材料二夫子所以教人者,无非以立天下之人伦。

……是故有人伦,然后有风俗;有风俗,然后有政事;有政事,然后有国家。

——顾炎武《亭林文集·华阴王氏宗祠记》

材料三理学之名,自宋人始有之。

……今之所谓理学,……不取之“五经”而但资(宋明)之语录,……又日:

“《论语》,圣人之语录也。

”舍圣人之语录,而从事于后儒,此之谓不知本矣。

——顾炎武《亭林文集·与施愚山书》

请回答:

(1)顾炎武以拯救时代为己任。

结合所学知识,指出顾炎武该思想产生的政治背景。

(2分)

(2)顾炎武以社会教化作为拯救时代的重要途径。

依据材料一、二,指出天下昌明的社会表象,并概括社会教化的功能。

(5分)

(3)顾炎武以儒学作为社会教化的资源。

依据材料三,指出顾炎武对儒学进行了怎样的取舍?

并说明其理由。

(3分)

(4)在中国思想史上,顾炎武以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世?

(2分)

15.(2011年高考山东文综27题)(25分)17—18世纪,中国和西方都出现了新的社会思潮,黄宗羲和孟德斯鸠分别是其重要的代表人物。

清末,孙中山曾刊印黄宗羲的《明夷待访录》宣传革命,他对孟德斯鸠及其思想也推崇备至。

阅读材料,回答问题。

材料一史料

故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

缘夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工。

夫治天下犹曳(yè,拖拉)大木然,……君与臣,共曳木之人也。

臣之与君,名异而实同耶。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

材料二史论

黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

——赵轶峰《十七世纪中国政治、社会思想诉求的维度》

材料三史观

我们专注于两个主题——“传统”和“交流”——的研究,以此来理顺世界历史。

这两个主题集中反映了人类发展的最重要的特征,概言之,它们可以对人类社会发展的原因作出解释。

——[美]杰里·本特利《新全球史:

文明的传承与交流》

(1)据材料一、材料二,概括说明黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些又体现了“新见”。

(8分)

(2)材料二主张用什么方法去评价黄宗羲的思想?

运用这一方法,评价孟德斯鸠的“三权分立”思想。

(8分)

(3)结合黄宗羲与孟德斯鸠的思想在中国近代民主革命进程中的影响,谈谈你对材料三的认识。

(9分)

2011年全国各地高考真题分专题汇编:

必修三专题1参考答案

一、选择题

1.D

解析:

此题考查的是对唐朝治国方略的理解。

根据题干提供的信息和所学史实唐律的的解释应该是以德礼为本,刑罚为用,礼法兼施,相辅相成。

所以此题正确选项是D。

本题以《唐律疏议》的记载切入,巧妙考查学生获取和解读信息、辨别和理解历史事实的能力,以能力立意为主,但难度中等,关键在于对材料意思的理解。

本题的解题材关键在于理解材料意思,即文“以礼义教化作为治理国家的基本方法,而以刑罚制裁作为治理国家的辅助手段,就犹如早晚四季交替是相辅相成的。

”从中可以看出二者对政教的重要性。

“德礼为政教之本”,礼义教化作为治理国家的基本方法,德礼是政教的本体,不是刑罚的本体,排除A。

“刑罚为政教之用”,刑罚制裁作为治理国家的辅助手段,而不是德礼的体现,排除B。

“相须而成者”,说明两者的关系是相辅相成的,排除C。

2.B

解析:

抓住关键词“经世致用”,经世致用指学问必须有益于国事。

由明清之际思想家顾炎武等提出。

他们认为学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对理学家不切实际的空虚之学。

所以批判宋明理学,但又继承儒家思想的民本等思想,所以B符合题意。

选B。

3.A

解析:

本题以“虎溪三笑”这一典故作为命题的角度切入,通过唐宋儒家思想的发展——“三教合一”考查学生的阅读、理解分析材料、说明历史现象的能力,属于容易题。

扣住题干中心词“儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远”即可知对应反映的是儒、道、佛三教合一的局面,A项儒道佛出现融合的趋势符合题意;B项佛教开始传入中国是在两汉之际,与题干时间不符;C项诗歌创作呈现繁荣局面与题意无关;而D项绘画风格的写实更是无法体现,只是说明说明“三教合一”趋势。

故选A项。

4.C

解析:

本题考查李贽的思想主张,意在考查考生准确解读材料信息和分析问题的能力。

从材料看,儒学一直是少数士大夫垄断,而李贽则认为普通百姓占据了人口的大多数,一种思想学说要为大多数人服务,被大多数人所拥有,这既是对儒学被少数人垄断的批判,也是对儒学的发扬光大。

5.B

解析:

①迎江寺位于安徽省安庆市枞阳门外的长江边上,占地3万余平方米,由天王殿、大雄宝殿、振风塔、毗庐殿、藏经楼、人士阁、法堂、广嗣殿等建筑组成。

曾名“古万佛寺”,属于佛教思想,不符合题意。

②徽州牌坊群中的贞女坊体现了儒家思想三纲五常的内容,符合题意。

③涡阳老子庙供奉老子的神像,老子属于道家的思想。

④包公祠是纪念宋龙图阁直学士、礼部侍郎、开封府尹包文拯的公祠。

包公祠全名“包公孝肃祠”,“孝肃”二字,是宋仁宗在包公死后赐给他的谥号,以评价肯定包公的忠孝一生。

这个含义也属于三纲五常的内容。

所以②④体现儒家伦理思想,故选B。

6.A

解析:

本题考查古代政治与思想的关系和学生分析理解能力。

以孔子为代表的儒家思想是中国古代封建专制的主要思想支柱。

通过官方建立文庙强化孔子在封建专制统治中的地位,以此强化对人民的统治。

从材料中分析,文庙从唐代以后逐渐扩展至全国各地,很明显是统治者利用孔子加强专制统治的手段。

B项说法错误,汉代是官方儒学教育的兴起阶段。

C项从材料中难以得出。

D项文庙的修建与城市经济发展无关。

孔子是儒家学派的创始人,汉代儒学独尊以后,孔子逐渐成为儒学的象征。

唐代以来在各地修建文庙,实际是宣扬儒家伦理道德,维护专制统治。

符合此意的为A项,B、C、D项都不符合史实。

7.B

解析:

对于朱元璋来说,他认为元朝破坏了汉族的礼仪文化,即“圣道”,所以建国之初要恢复儒家文化,因此,朱元璋所说的“先王”不是建立元朝的蒙古人,而应该是与他一样的汉族皇帝,是在明之前的汉族政权,因此,选项A可以排除;题干表明在明朝实行的是郡县制,“令郡县皆立学”,因此选项D的周朝典制也可排除;题干要求选从实质上来理解,C项是具体朝代制度,排除C,华夏传统指汉族的农耕文明、政治制度和文化传统等,所以实质是继承华夏传统,故本题选B。

8.C

解析:

解析1:

本题考查黄宗羲的思想。

意在考查对材料信息的解读能力。

从材料中“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

”体现黄宗羲的天下为公的思想。

ABD在材料中不能体现。

解析2:

选C。

本题考查黄宗羲的思想。

意在考查对材料信息的解读能力。

解答本题时应结合黄宗羲的思想主张和时代背景理解分析材料大意,其主张建立专门机构限制君权,实行开明君主统治,具有鲜明民主启蒙色彩。

A项强调社会责任和历史使命感,与题意不符;B、D两项体现了统治者与被统治者的相互依存关系,但这种看法是为更好地维护君主专制统治,缺乏民主意识;天下为公体现了一定的民主色彩,从材料中“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

”体现黄宗羲的天下为公的思想。

故选C项。

解析3:

本题主要考查对黄宗羲的思想的理解和认识。

天子认为正确的不一定是正确的,天子认为错误的不一定是错误的,纵然天子也不能把自己的是非作为判断标准,而应当在学校公议事情的是非。

是天下是公众的,天子之位,传贤而不传子,后成为一种美好社会的政治理想。

孙中山继承了其本质是反对君主专制,主张“天下为公”。

“天下为公”出自《礼记·礼运》:

“大道之行也,天下为公。

”原意中华先贤关于“天下为公”的思想。

国人对“天下为公”这四个字,因孙中山的推崇而非常熟悉。

9.A

解析:

本题主要考查中国古代传统文化主流思想。

王守仁提出“致良知”,他认为良知是存在于人心中的天理,是人所固有的善性,根据题干提供的信息和所学史实明朝理学家王守仁提出的“致良知”强调的是内心的自省,即心学,A正确。

10.C

解析:

本题主要考查春秋战国时期诸子百家中儒家的思想观点主张,借此反映历史学科热点----三农问题,同时也考查学生对基础知识的理解及解读材料,分析问题的能力,难度偏上。

解题的关键在于理解孟子这句话的意思,即“行仁政,一定要从划分、确定田界开始。

田界划分正确了,那么分配井田,制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了。

”译文为“行仁政,一定要从划分、确定田界开始。

田界划分正确了,那么分配井田,制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了。

”从材料意思上看,显然孟子认为好的治国方略,是从界定土地产权开始的,解决土地问题是实行仁政的前提。

孟子的主张主要解决“田界”即土地问题,并没有涉及到“轻徭薄赋”、“均贫富”、“贵民轻君”等主张,故排除A、B、D三项,故选C项。

11.D

解析:

本题考查黄宗羲的思想。

明末清初由于商品经济的发展,在思想界出现了黄宗羲等为代表的鼓吹早期民主,反对封建君主专制的思想家,给后世民众以深刻的启迪。

他是明末清初三大思想家之一,强烈地抨击君主专制制度,因此被列为禁书。

A项将人性与天理对立起来的是二程。

B项质疑孔子的权威性是李贽。

C项是隋朝儒学家的思想。

根据所学知识可知,D项符合《明夷待访录》的内容。

A项是理学内容;B项是李贽的观点;C项是唐宋时期的社会现象。

12.B

解析:

本题主要考查先秦诸子思想。

A是墨家思想,排除。

B、C、D项是儒家思想,但是,C、D是糟粕,应抛弃,只有B项是儒家思想的精华,有利于和谐人际关系,应学习。

根据题干提供的信息和所学史实孔子在对待他人的问题上主张仁爱:

即己所不欲,勿施于人。

所以此题正确选项是B。

13.C

解析:

解答本题时应有整体史观。

该题通过“小国寡民”这一切入点考察中西方的古代文明。

因为①老子对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,幻想回到“邻国相望、鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“小国寡民”的社会。

②屈原的“美政”理想是要修明法度,举贤授能,变法图强。

③罗马崛起于亚平宁半岛的台伯河畔,与希腊城邦小国寡民的政治体制不同。

罗马以蕞尔小邦征服意大利,最后建立了雄霸欧、亚、非三洲的大帝国。

在此基础上,罗马人以灵活务实的态度逐步摸索出一整套治理国家的经验,制定出古代世界最为系统完备的法律体系,为丰富和发展西方古代政治文明做出了独特的贡献。

④雅典民主政治是一种颇为原始的直接民主,它只适用于小国寡民的城邦。

由此判断②③与题意无关。

二、非选择题

14.

(1)政治背景:

官僚腐败;政治暴虐(或朝政混乱)。

(2)表象:

风俗。

功能:

提高士人修养;净化社会风气;安定政治秩序;确立伦理道德。

(3)取舍:

取孔孟之道,舍宋明理学。

理由:

孔孟之道为儒学之根本。

(4)学风:

经世致用(或崇实致用)。

时代责任感:

天下兴亡,匹夫有责。

15.

(1)以民为本(民本思想,民贵君轻);保留君主制。

反对君主专制(君臣分治);君臣平等。

(2)方法:

放在特定的历史条件下评价(历史的评价);进行全面的评价(辩证的评价)。

评价:

否定了君主专制制度,为资产阶级建立政权提供了制度设计,适应了资本主义发展的时代要求;它主要代表了资产阶级的利益和要求,其实质是维护资产阶级的民主自由权利。

(3)考生应从以下三个方面作答:

①黄宗羲的思想作为中国传统思想的重要组成部分,其反对君主专制的主张被近代资产阶级革命

派所继承,成为反封建斗争的思想武器;

②孟德斯鸠的三权分立思想传入中国,不仅为资产阶级提供了反封建斗争的思想武器,而且为资

产阶级政治实践和制度设计提供了借鉴;

③两者的思想都促进了近代中国的思想解放,推动了中国近代民主革命的进程,共同影响了中国

近代社会的发展与进步。

2011年全国各地高考真题分专题汇编:

必修三专题2

选择题(共3小题,共0分)

1.(2011年江苏高考3题)据《与公肃甥书》记载:

“忆昔时邸报,至(明)崇祯十一年方有活板(版),自此以前,并是写本。

”对“活版”理解正确的是

A.活版技术从明代开始使用B.活版之前信息传递均用手抄

C.活版最早使用的是木活字D.活版在四大发明中出现最晚

2.(2011年高考安徽文综13题)图4为苏轼的《枯木怪石图》,有评价说,枝干“虬(qiu,盘曲)屈无端倪”,石“亦怪怪奇奇,如其胸中蟠郁也”。

能体现其风格的是

A.“意存笔先,画尽意在”

B.“笔才一二,像已应焉”

C.“诗中有画”,“画中有诗”

D.“以清雅之笔,写山林之气”

3.(2011年高考福建文综17题)某中学研究性学习小组拟出一期题为“走进京剧”的墙报。

同学们就栏目标题提出四组方案,其中准确的是

A.乾嘉落户同光扬名民族瑰宝B.戏曲之祖生旦净丑曲苑奇葩C.元末初创京城献戏声名鹊起D.四大徽班康乾京化独领风骚

2011年全国各地高考真题分专题汇编:

必修三专题2参考答案

选择题

1.D

解析:

本题考查四大发明特别是活字印刷术。

根据所学,11世纪中叶北宋平民毕升发明了胶泥活字印刷术。

它既经济,又便捷,是印刷业的一大革新。

本题分析材料,大意是说,崇祯十一年时朝廷的邸报开始采用活字印刷术来印制。

分析各选项,A项活字印刷术从明代开始使用说法错误;B项活字印刷术发明前信息传递均用手抄说法不符合史实,雕版印刷术自隋唐开始就有使用;C项说法也不正确,最早的活字是胶泥活字。

本题应选D项,活字印刷术在四大发明中出现最晚,造纸术在西汉时已出现;世界上最早的指南仪器是中国在战国时期发明的“司南”;古代炼丹家在炼制丹药时发明了火药,唐末火药开始用于军事。

活版技术从北宋开始使用;活版之前传递信息并不是均用手抄,如雕版;活版最早使用的是泥活字。

A、B、C表述错误。

造纸术出现于西汉、指南针出现于战国、火药出现于东晋,活字印刷术出现于北宋,在四大发明中活版出现最晚。

2.A

解析:

“意存笔先,画尽意在”,强调融化物我,创制意境,达到以形写神,形神兼备,气韵生动。

是文人画的特点,苏轼一生,几遭贬谪,在错综复杂的宋王朝政治斗争中饱尝仕途的滋味,愤懑不平之气交织于心,发诸毫端,借诗画以泄胸中盘郁。

作者通过作画抒写胸臆之情。

郁闷的心情通过绘画表露无疑。

这符合文人画的特点。

所以A项符合题意。

“笔才一二,像已应焉”又称“疏体”是唐代吴道子的画风,苏轼曾称赞他的艺术为“出新意于法度之中,寄好理于豪放之外”,排除B。

“诗中有画”,“画中有诗”,此句说的是王维,出自苏轼的《题蓝田烟雨图》:

“味摩诘之画,画中有诗;味摩诘之诗,诗中有画。

”(摩诘是王维的字)指出了王维的诗能够将诗情画意相结合的特点。

排除C。

“以清雅之笔,写山林之气”含寓淡泊名利、心向清纯之意的山林气味,这与作者抒发郁闷之情的寓意不吻合。

排除D。

故选A。

3.A

解析:

此题考查的是对中国国粹京剧发展沿革历程的理解。

根据题干提供的信息和所学史实昆曲是戏曲之祖;京剧北京化应该是在乾隆年间,嘉庆、道光年间又和进京的汉调艺人合作,使西皮、二簧两种声腔合流,逐渐形成相当完整的艺术风格和表演体系;同治、光绪年间,京剧已经被北京市民承认,成为人民最喜爱的舞台艺术,并很快风靡全国。

京剧成为我国戏曲中最具有全国性、典型性的剧种之一,它的剧目最丰富、表演最精细、流行最广泛、观众最普遍,影响也最大,被公认为“国剧”。

所以此题正确选项是A。

京剧取各种戏剧之长而成,不是“戏剧之祖”,排除B项。

京剧的形成是在乾隆五十五年(1790年)徽班进京后,并非是元末初创,也非在康乾京化,故排除C、D两项。

乾嘉落户是指在乾隆、嘉庆年间落户于北京,同光扬名是指在同治、光绪年间迎来第一个繁盛期,民族瑰宝是指京剧是中华民族传统文化的瑰宝。

2011年全国各地高考真题分专题汇编:

必修三专题3

一、选择题(本大题共14小题,共0分)

1.(2011年高考安徽文综14题)对中西学的态度是区分近代中国不同政治派别的依据之一。

下列言论属于维新派的

是

A.“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”

B.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

C.“中学有中学之体用,西

学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

2.(2011年高考天津文综4题)右图为1878年天津首发的中国第一套邮票中的一枚。

与该邮票设计理念无关的是

A.中国传统文化的影响

B.近代西方佛手影响

C.“师夷长技”的思想

D.兴民权、倡新学思想

3.(2011年高考上海单科22题)严复译著的《天演论》被誉为“中国西学第一”。

以今日之见

A.该书解释人类社会发展的理论并不科学,但警醒国人的作用巨大

B.该书正确揭示了人类社会的发展,在中国思想界起了振聋发聩的作用

C.该书的理论是中国近代革命派的重要思想武器

D.该书是中国近代第一本介绍西学的著作

4.(2011年高考上海单科23题)近代有学者呼吁,青年人应该摆脱是非荣辱听命他人的奴隶地位,脱离无常识之思、无理由之信仰的蒙昧时代。

由此他主张

A.求强求富B.变法维新C.共和革命D.民主科学

5.(2011年高考浙江文综21题)迄今所知,在中国出版的书刊中,最早介绍马克思的是1899年上海广学会编译的《大同学》,其中称:

“其以百工领袖著名者,英人马克思也。

”由此可见

①新兴的中国工人阶级找到了自己的领袖

②当时介绍到中国的马克思身份是“工人领袖”

③19世纪末马克思主义开始在中国传播

④当时的介绍者连马克思是哪国人都没有搞清楚

A.①③B.②④C.①②③D.②③④

6.(2011年高考安徽文综15题)辛亥革命“不过是宗法式的统一国家及奴才制的满清宫廷瓦解之表征。

至于一切教会式的儒士阶级思想,经院派的诵咒书符教育,几乎丝毫没有受伤”。

这一评价

A.代表了新文化运动时期的认知水平

B.对思想启蒙方面的局限性认识不足

C.肯定了反对专制、追求民主的愿望

D.基本上不符合辛亥革命的历史事实

7.(2011年高考北京文综16题)“九州缩地凭挥翰,四海披图当泛槎(木筏)”。

这是近代诗人张维屏对一部著述的称赞。

这部著述是A.《海国图志》B.《资政新篇》C.《变法通议》D.《孔子改制考》

8.(2011年高考浙江文综16题)诗人徐志摩(1896-1931)说:

“在24岁以前,我对于诗的兴味,远不如我对于相对论或民约论(社会契约论)的兴味”这段经历可以作为个案反映:

A.当时“文学革命”的影响还不大B.新青年追求“德先生”和“赛先生”C.当时的青年知识分子并不重理轻文D.新文化运动对传统文化的批判有一定的片面性

9.(2011年高考天津文综5题)《新青年》创刊即大力提倡民主与科学,但其后十余年间所发表的专门论述民主与科学的文章并不多。

尽管如此,“民主”与“科学”被认为是新文化运动的两大基本口号。

这主要因为民主与科学是

A.改造中国的迫切要求