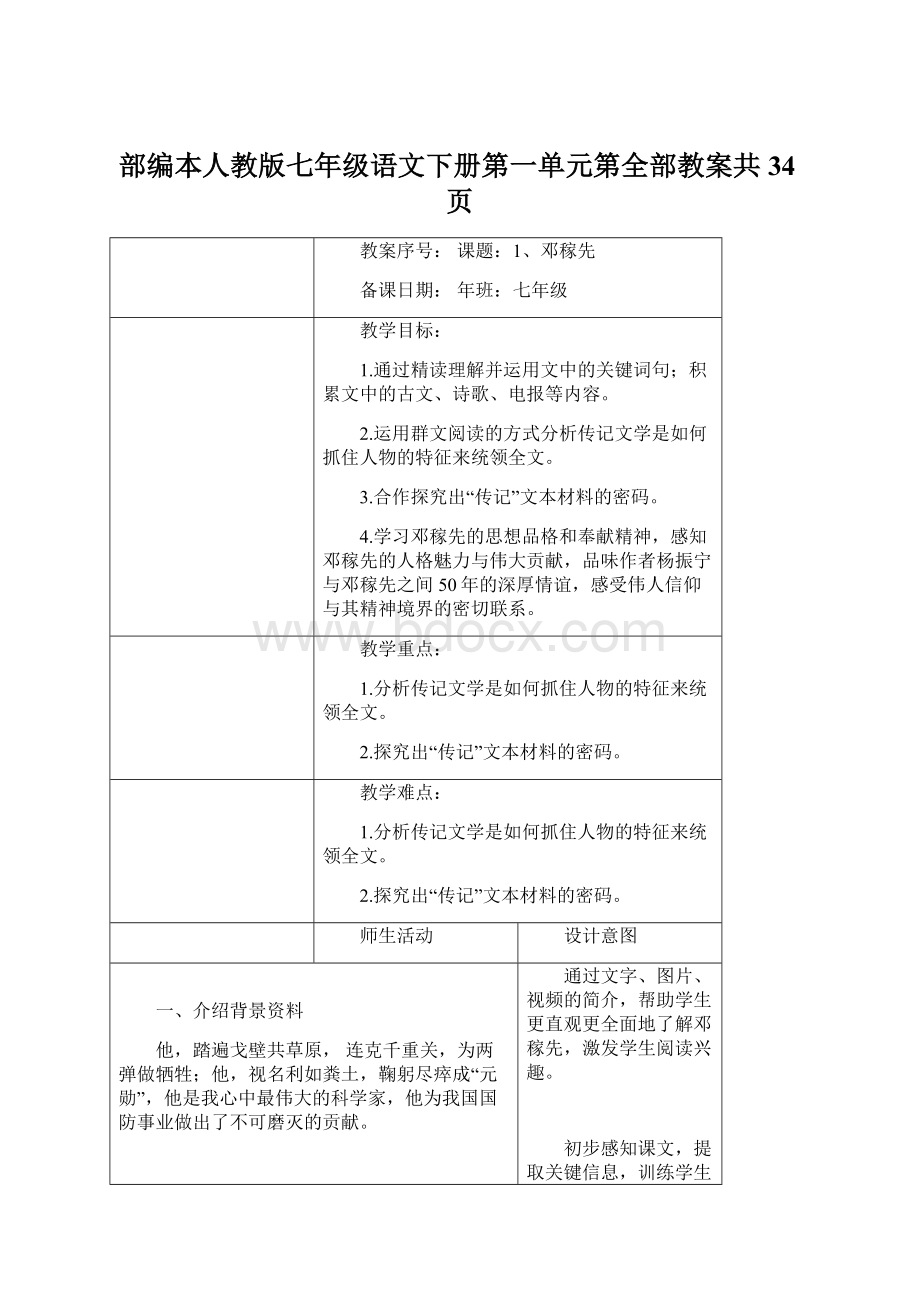

部编本人教版七年级语文下册第一单元第全部教案共34页.docx

《部编本人教版七年级语文下册第一单元第全部教案共34页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编本人教版七年级语文下册第一单元第全部教案共34页.docx(44页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编本人教版七年级语文下册第一单元第全部教案共34页

教案序号:

课题:

1、邓稼先

备课日期:

年班:

七年级

教学目标:

1.通过精读理解并运用文中的关键词句;积累文中的古文、诗歌、电报等内容。

2.运用群文阅读的方式分析传记文学是如何抓住人物的特征来统领全文。

3.合作探究出“传记”文本材料的密码。

4.学习邓稼先的思想品格和奉献精神,感知邓稼先的人格魅力与伟大贡献,品味作者杨振宁与邓稼先之间50年的深厚情谊,感受伟人信仰与其精神境界的密切联系。

教学重点:

1.分析传记文学是如何抓住人物的特征来统领全文。

2.探究出“传记”文本材料的密码。

教学难点:

1.分析传记文学是如何抓住人物的特征来统领全文。

2.探究出“传记”文本材料的密码。

师生活动

设计意图

一、介绍背景资料

他,踏遍戈壁共草原,连克千重关,为两弹做牺牲;他,视名利如粪土,鞠躬尽瘁成“元勋”,他是我心中最伟大的科学家,他为我国国防事业做出了不可磨灭的贡献。

他是_______?

(同学大声答:

邓稼先)有些同学可能还不太了解邓稼先,快去看看第2页课下注释。

学生看书,师板书标题邓稼先、作者杨振宁。

观看原子弹爆炸的短片,快速阅读本文第二部分,了解邓稼先生平及一生的成就。

二、感知文本意脉

1.刚才我们穿越历史,感知了邓稼先伟大的成就。

本文是邓稼先的好朋友杨振宁为他写的人物传记,人物传记就应该充分展示人物形象,这一形象是统整全文的魂。

如果用一个词或者一个短语评价邓稼先的话,你觉得是哪一个?

请同学们细读下面的议论性语句,请用一个词或短语概要传主邓稼先最特出的特点。

从“任人宰割”到“站起来了”:

对这一转变做出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:

邓稼先。

“两弹”元勋:

这以后的28年间,邓稼先始终站在中国原子武器设计制造和研究的第一线,领导许多学者和技术人员,成功地设计了中国的原子弹和氢弹,把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。

1985年8月邓稼先做了切除直肠癌的手术。

次年3月又做了第二次手术。

在这期间他和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。

邓稼先与奥本海默:

在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

邓稼先是中国共产党的理想党员。

民族感情?

友情:

席中有人送了一封信给我,是稼先写的,说他已证实了,中国原子武器工程中,除了最早于1959年底以前曾得到苏联的极少“援助”以外,没有任何外国人参加。

“我不能走”:

1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:

“我不能走。

”

永恒的骄傲:

他的无私的精神与巨大的贡献是你的也是我的永恒的骄傲。

如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。

这是他的性格与品质。

(屏幕显示)邓稼先是一个的人。

生五分钟默读后勾画然后分享。

明确:

用“纯”或者“最高奉献精神”无疑更为恰当,其中尤以“最高奉献精神”最为准确贴切。

全文以“奉献”为关键词来关联内容的。

全文以小标题形式自然分成了六个部分。

我们跳读发现各个部分都能够找到相关的语句来证明他的“奉献”这一特质。

2.给每一个部分奉献的内容做一个概括。

比如第一部分——从“任人宰割”到“站起来了”,这是交代时代背景,这就是他奉献的背景,用一个词概括叫做奉献背景(屏幕显示)。

支撑这个论断的句子是:

对这一转变做出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:

邓稼先。

同学们选择一个最喜欢的部分精读,在刚才找到的句子的基础上进行凝练的归纳。

明确:

(屏幕显示)

第二部分:

“两弹”元勋——奉献成果

第三部分:

邓稼先与奥本海默——奉献基因

第四部分:

民族感情?

友情——奉献情怀

第五部分:

“我不能走”——奉献行动

第六部分:

永恒的骄傲——奉献榜样

三、探究文本密码

1.传记文学的两种类型。

(1)了解人物传记的写法。

这篇文章属于人物传记,人物传记的一般写法是什么?

(屏幕显示)

资料卡片1:

文本以具体有价值的事例作为文本材料,以经典事例展现人物特征,在写法上叫做深度挖掘。

例如胡适《我的母亲》,通过叫我起床催我上学,我说了不该说的话责罚我,用舌头舔我的眼病,如何与大嫂二嫂相处及处理她们之间的矛盾,在人格受到侮辱时坚持自己的尊严等几件具体的事情写母亲宽厚仁慈的性格以及对我一生的影响。

(2)本文属于的人物传记写法属于另外一种。

资料卡片2:

(屏幕显示)

文本常以时空的广度建构文本,以广阔的时空构成人物影响的张力,在广阔的时空中展现人物的价值。

在写法上叫做广度延伸。

明确:

本文确实很少写邓稼先的具体事例,但一点也不妨碍我们了解邓稼先这个人物,看来作者真是智慧啊,用一种大手笔在写他的好朋友。

作者是谁呢?

是杨振宁。

(屏幕显示)

杨振宁,著名美籍华裔科学家、理论物理学家、诺贝尔物理学奖得主。

1957年由于与李政道提出的“弱相互作用中宇宙不守恒”观念被实验证明而共同获得诺贝尔物理学奖,他们两个人是最早获得诺贝尔奖的华人。

2003年底回北京定居,并曾先后获得中国科学院、美国国家科学院、英国皇家学会、俄罗斯科学院、台湾中央研究院、罗马教皇学院以及多个欧洲和拉丁美洲学院的院士荣衔,已经获得家大学的荣誉博士学位。

(3)讨论本文写法的好处。

明确:

其实,杨振宁选择这样的方式写《邓稼先》,很大程度上也是无奈之举。

邓稼先研制原子弹氢弹的经历,都属于绝密级材料,在杨振宁撰写这篇文章时,邓稼先的诸多信息仍然处于未解密状态;况且杨振宁有美籍华人的特殊身份,他绝对懂得“不知道的不要问”的保密伦理,所以他只能以他和邓稼先仅有的交往生活和了解的材料作为“典型”,侧重于从科学家品质,从中国文化传统的角度写邓稼先。

1.探究传记文学的材料密码

不论哪种类型的传记文学,在组织文本材料时,都遵循同样的原则,它是有密码的,我们要来揭秘传记文学的材料。

链接季羡林《我的童年》的文本,和《邓稼先》一样,我们也可以找到一个关键词“苦”来凝聚季羡林《我的童年》的“意脉”。

(屏幕显示)

最穷的村中最穷的家——苦难岁月;

父辈们——贫苦父辈;

每天最高的享受——穷苦的物质生活;

开始认字——困苦的精神世界;

离开故乡——痛苦告别。

把《邓稼先》和《我的童年》的小标题进行一番比对,我们可以从中发现这类传记文本选择材料的策略,结合本文来填下面的表格。

(多媒体显示)

《邓稼先》小标题

传记文本材料密码

《我的童年》小标题

从“任人宰割”到“站起来了”

最穷的村中最穷的家

“两弹”元勋

父辈们

邓稼先与奥本海默

民族感情?

友情

每天最高的享受

“我不能走”

开始认字

永恒的骄傲

离开故乡

明确:

《邓稼先》小标题

传记文本材料密码

《我的童年》小标题

从“任人宰割”到“站起来了”

时运背景

最穷的村中最穷的家

“两弹”元勋

关系人物

关键事件

父辈们

邓稼先与奥本海默

民族感情?

友情

每天最高的享受

“我不能走”

开始认字

永恒的骄傲

价值影响

离开故乡

小结:

不论自传他传,这两个文本都从时代命运的大背景中展开人物,这有点近似小说的“典型环境中的典型人物”的手法借用。

由此,我们可以抽取出这类传记文本写作时传主材料选择和行文结构展开的“结构化”知识:

交代时运背景——讲述关系人物——叙写关键事件——简介价值影响。

如果教学中我们能够通过恰当的方式澄清出关于“传记”文本这样的“结构化知识”,那“传记”文本就会展现出生鲜活泼的“个性”。

四、运用技法写传记

你有特别崇拜的人吗?

是闻一多、鲁迅、周恩来那样的现当代人物,还是沈括、李白、孙权那样的历史人物?

请确定你要做传的传主,在充分查找资料的基础上,运用你归纳的传记文本材料选择和组织的规律,写一篇传记。

板书:

邓稼先

传记文本密码:

交代时运背景

讲述关系人物

叙写关键事件

介绍价值影响

通过文字、图片、视频的简介,帮助学生更直观更全面地了解邓稼先,激发学生阅读兴趣。

初步感知课文,提取关键信息,训练学生的概括能力。

将长篇的文章用一个关键词串联起来,把长文变短。

通过文本对比阅读,训练阅读思维,以文本助读的方式帮助学生建立起知识的结构,澄清关于传记文学的写作知识,解读出文本材料的密码。

学以致用,及时巩固,既锻炼学生搜集、筛选信息的能力,又让学生在这样的写作训练中再次体会本文的写作方式,以写促读,以读促写。

教案序号:

课题:

2、说和做---记闻一多言行片段

备课日期:

年班:

七年级

教学目标:

1.知识和能力:

积累消化落实字词,尤其是四字成语;朗读课文,理清文章思路,把握文章内容;品味文中生动形象的语言,并从中分析闻一多先生的品格和精神。

2.过程和方法:

在教师的引导下,学生采用自主、合作、探究的学习方法。

3.情感、态度和价值观:

学习闻一多严谨刻苦的治学态度,言行一致的做人原则以及他热爱祖国、为了祖国的民主富强奋斗不息的优秀品质

教学重点:

感知课文内容;品味重要语句,并从中分析闻一多先生的形象。

把握闻一多先生的品格和精神。

了解课文的写法。

教学难点:

把握闻一多先生的品格和精神。

了解课文的写法。

师生活动

设计意图

一、音乐导入

播放闻一多做的容韵琳《七子之歌.澳门》。

熟悉的旋律响起,来自儿时。

更是来自一个时代一个爱国学者的铿锵之笔。

人的诚心所到,能感动天地,使金石为之开裂。

七子尽泪下,诗人独悲歌。

他目睹“国疆崩丧,积日既久”,有感于神州故土“失养于祖国,受虐于异类”,“因择其中与中华关系最亲切者七地,为作歌各一章,以抒其孤苦亡告,眷怀祖国之哀忱,亦以励国人之奋兴云尔。

”故而有了不朽之《七子之歌》。

这位伟大爱国学者便是闻一多。

今天,让我们一起走进《闻一多先生的说和做》,感受他的伟大情怀!

(布置学生下去后,集齐七子之歌)

二、读文知事

1.介绍作者臧克家和闻一多

(明确)

臧克家:

臧克家(1905~2004。

他是对我国新诗做出了卓越贡献的著名诗人,创作长达80年之久。

成果之丰、影响之大,被认为是“一部足以现身说法的活生生的中国新诗史”人们比较熟悉的是他为纪念鲁迅先生而写的《有的人》:

“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

”如今,这句诗已经成为送给诗人自己最好的挽歌。

闻一多:

本名家骅,著名诗人、学者、爱国民主战士。

青年时代是新月派诗人,1923年出版第一部诗集《红烛》,闪烁着反帝爱国的火花。

1928年出版第二部诗集《死水》,表现出深沉的爱国主义激情。

中年时代是旧经典的研究学者,晚年成为青年所爱戴的,昂头作狮子吼的民主战士,“一二•一”惨案后,他更英勇地投身爱国民主运动,直到牺牲生命。

你们见过真正的闻一多吗?

想不想见?

不过见到他是不可能了,因为他早在我们出生前就由于反对独裁,争取民主被国民党杀害了,幸运的是我们能看到他的画像?

请大家看课本中的插图,看从中能感受到闻一多的哪些特点?

(不爱修饰,把时间用到了研究上。

留了一把胡子。

抗战八年中,发誓不取得抗战的胜利不剃去,表示了抗战到底的决心。

目光坚毅,说明他对中国的未来充满了希望。

为了祖国,他红烛一样燃烧自己)。

对画像的解读是感性的,我们还是通过学习闻一多先生的高足臧克家写的课文《闻一多先生的说和做》来进一步了解吧。

了解更多,参看汪曾祺《闻一多先生上课》,感受大师风范。

2.自读课文,勾画精美句子和词语。

疏通字词,把生字词划下来,读记3-5分钟,然后考核。

(1)校(xiào校规;jiào校订)壳(ké弹壳;qiào地壳)

藏(cánɡ躲藏;zànɡ宝藏)行(hánɡ行列;x