中国工业智能机器人市场分析报告.docx

《中国工业智能机器人市场分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国工业智能机器人市场分析报告.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国工业智能机器人市场分析报告

我国工业机器人目前发展背景与当初日本极为相似:

人工成本急剧上升、产业结构升级、国家专项政策支持。

预计我国将在明年超越日本成为全球最大的工业机器人市场。

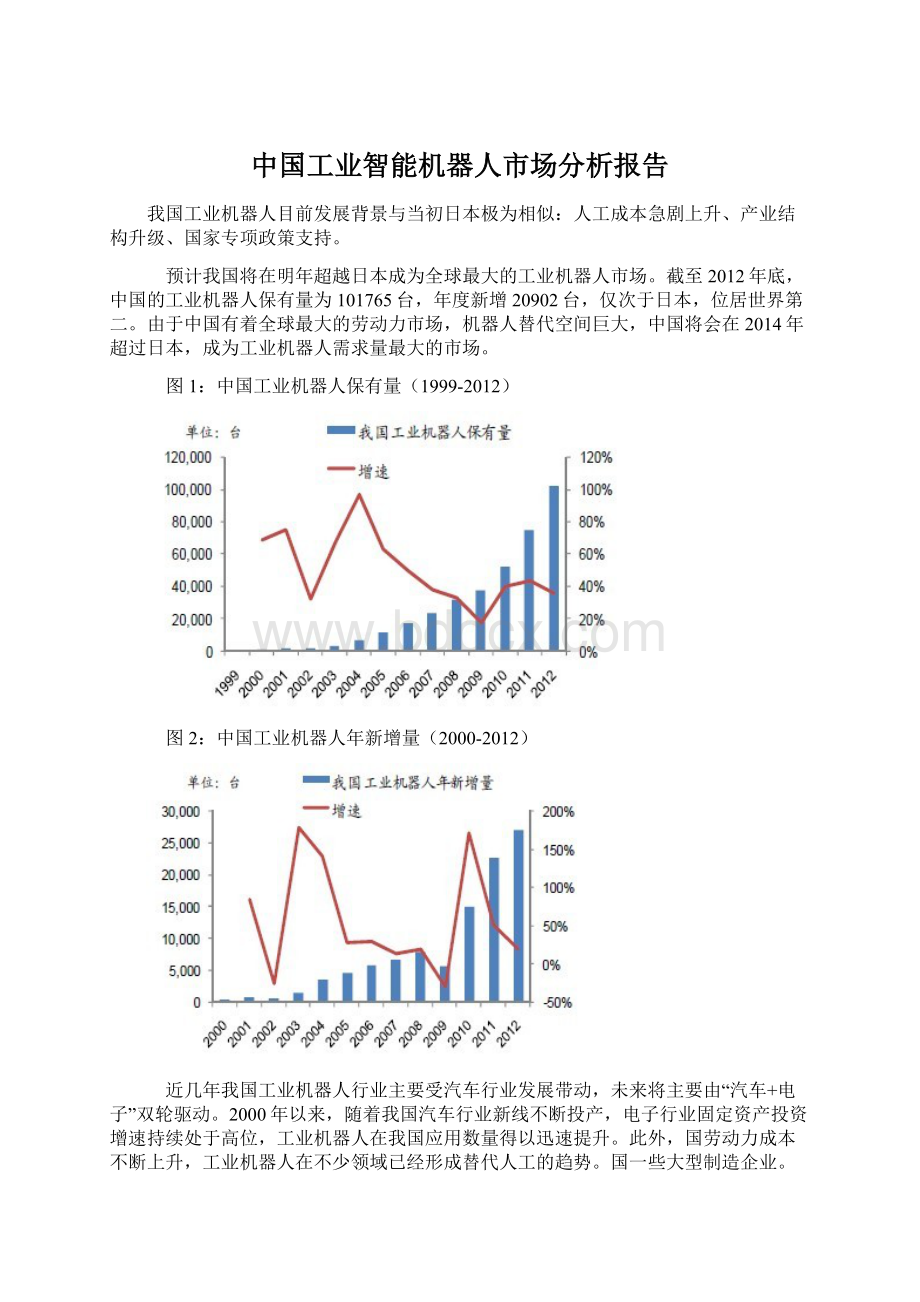

截至2012年底,中国的工业机器人保有量为101765台,年度新增20902台,仅次于日本,位居世界第二。

由于中国有着全球最大的劳动力市场,机器人替代空间巨大,中国将会在2014年超过日本,成为工业机器人需求量最大的市场。

图1:

中国工业机器人保有量(1999-2012)

图2:

中国工业机器人年新增量(2000-2012)

近几年我国工业机器人行业主要受汽车行业发展带动,未来将主要由“汽车+电子”双轮驱动。

2000年以来,随着我国汽车行业新线不断投产,电子行业固定资产投资增速持续处于高位,工业机器人在我国应用数量得以迅速提升。

此外,国劳动力成本不断上升,工业机器人在不少领域已经形成替代人工的趋势。

国一些大型制造企业。

如比亚迪、等均已将工业机器人应用到生产车间,并大规模投放。

同时我们看到我国工业机器人行业近两年发展速度显著快于下游汽车行业增速,原因主要有两点:

一是因为下游汽车行业新投资的生产线都很先进,均会配置相应工业机器人系统,二是由于汽车行业(主要是汽车零部件行业)部分老旧生产线的置换和自动化升级改造带来的对工业机器人的需求。

未来随着电子行业自动化程度的提高,其对工业机器人的需求将呈现大幅增长。

未来工业机器人在我国其他行业的应用也将逐步展开。

从国机器人的应用来看,汽车、电子工业仍是主要的应用领域。

随着技术的进步,工业机器人在军事、精细外科和危险作业等领域的应用也将逐步展开,而在这些领域,工业机器人具有不可替代的作用。

从机器人种类来看,焊接机器人占领着最大的市场份额,2012年的销量约为11000台。

此外,搬运、装配等机器人的应用也呈逐年增长的趋势。

图3:

我国各种工业机器人年销量(2009-2012)

对比日本工业机器人产业早期的发展,我们发现不管是从产业规模、社会背景还是政策支持方面,中国现在的情形和日本八十年代的时候非常相似。

过去五年,我国机器人市场增速远远快于同期世界平均水平。

据IFR统计,截至2012年底,中国的工业机器人保有量为101765台,约占全球机器人保有量的8%。

年度新增20902台,仅次于日本,位居世界第二。

中国的机器人市场还是全球增长最快的市场。

过去5年,国机器人销量复合增长率达到25%,而同期世界机器人市场销量复合增长率仅为9%。

我国近十年机器人行业发展与日本七八十年代相似。

2000年,我国工业机器人的应用还处在起步阶段,保有量仅为550台,年新增量为380台,随着对机器人研究和应用的推广,2005年年新增量达到4461台,复合增长率高达63.6%,这与日本1970-1975年间机器人高速增长的情形极为相似。

2009年受全球金融危机影响,国制造业较低迷,工业机器人的新增出现了小幅下跌。

然而2010年开始,工业机器人的应用又恢复了增长,年度新增量高达14978台。

图4:

中国现阶段工业机器人发展情况与日本七八十年代对比

未来我国将成为全球最大的工业机器人生产及消费国。

1999年,我国工业机器人产销规模仅为500余台,2008年超过7000台,2009年受金融危机影响有所回落,2011年已强劲复,年销量达到2.25万台,仅次于日本和国,我国工业机器人市场需求开始井喷。

目前我国是世界上年新装量增速最快的地区,2011年达到51%,预计到2014年我国将成为全球年装机量最大的国家,也意味着届时我国将超越日本成为全球需求最大的工业机器人市场。

根据中国年新增量的趋势,我们预测2015年的年新增将达到35000台,较2011年增长近60%,而2020年更会达到年新增63000台的水平。

这也意味着中国的机器人产业已处在爆发式增长的初期,不久的将来中国将成为全球最大的机器人消费国。

图5:

我国工业机器人年度保有量预测(2013-2015)

图6:

我国工业机器人年度装机量预测(2013-2015)

产业结构升级是我国当前经济发展的重要任务,而其中工业自动化则是关键。

过去二十年,中国国民经济处在飞速发展的阶段,第二产业则是拉动GDP增长的关键。

随着GDP增速有所回落,中国整体经济处于结构调整期。

我国正从劳动密集型向现代化制造业方向发展,振兴制造业,推进工业自动化成为了我国经济发展的一个重要任务。

如何进一步提高生产率、提高产品质量、降低劳动强度、改善劳动条件已经成为不少企业不得不考虑的问题。

作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段,工业机器人的应用和普及自然成为企业较理想的选择。

我国工业自动化市场仍有较大增长空间。

在过去的十年中,中国工业自动化市场发展迅速,规模逐年扩增,2012年自动化设备市场规模已接近千亿元。

目前全球制造业机器人密度为55,而中国工业机器人的使用密度仅为21,远低于日、、德、美等机器人发达国家。

我国仍是世界上工业自动化相对比较落后的国家,随着工业自动化进程的推进,未来工业机器人市场还有很大的增长空间。

未来我国机器人市场规模将达到千亿级。

2012年末,我国制造业有4262万职工人数,假设我国制造业工业机器人密度与全球55的平均水平相当,则需要工业机器人23.4万台,目前我国已有10.2万机器人存量,那么将新增工业机器人13.2万台。

现在全球工业机器人均价30多万,我们判断国工业机器人价格呈下行趋势,假设未来均价25万元,那么我国制造业对应的工业机器人本体市场规模接近330亿元,算上系统的话,对应的工业机器人市场规模将达到990亿元(按照系统规模是本体3倍测算)。

国家政策历来能够加速一个行业的成长,日本70年代开始对工业机器人的政策支持有力的提高了工业机器人的普及使用,促进了制造业的发展。

我国工业机器人发展从上世纪80年代“七五”科技攻关开始起步,在国家的支持下,“863”高技术计划对机器人技术发展做了重要的战略调整,大力推进传统机器的智能化和机器人产业的发展。

近些年来,我国不断出台新的政策支持装备制造业的发展,工业机器人作为高端装备制造中的智能制造装备得到了国家政策的持续支持。

2012年4月,科技部出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》,提出“十二五”期间将重点培育发展工业和服务机器人新兴产业,并明确支持工业机器人行业发展,包括攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术,自主研发工业机器人工程化产品,实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。

同年8月,财政部公布了2012年智能制造装备项目拟支持单位,共有64个项目入围。

其中多家上市公司相关领域项目将获国家资金支持,包括:

潍柴动力的WP5/7系列发动机柔性自动化装配生产线、软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、宝信软件的基于开放式标准总线大型自控系统等。

今年2月,发改委、财政部、工信部共同发布《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》,要求继续组织实施智能制造装备发展专项,重点支持数字化车间、智能测控系统与装备的研发应用以及智能制造系统在典型领域的示应用项目。

随着政策和补助的落实,将进一步推进智能制造装备的研发和应用,以带动产业发展。

中国机器人产业联盟的诞生将规我国目前机器人产业的发展。

2013年4月,由中国机械工业联合会牵头,中国机器人产业联盟在成立。

“中国机器人产业联盟”是我国机器人产业全国性产、学、研、用行业协同工作平台,产业联盟成立后,将依托中国机械工业联合会成熟的行业工作体系,通过统筹行业资源,拓展应用行业合作渠道等,加快机器人产业化发展进程,服务国民经济转型升级的迫切需要。

在今年7月初举行的2013年中国机器人产业推进大会论坛上,工信部装备工业司副司长王卫明透露,《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》正上报发改委和科技部及其他有关部委,“指导意见很快会正式发布”。

这意味着我国首个机器人行业政策将出台。

王卫明表示,上述指导意见将从产业研发方面推进和突破关键零部件的核心技术,整合现有资源,形成一批产业机器人的实验室、技术中心;积极推动汽车、电子、军工等行业工业机器人的应用示,引导行业有序发展,制定行业准入标准。

对于目前产业规模并不太大的机器人行业来说,受到国家层面政策的持续关注,为产业化的发展创造了有利的环境。

全球3D打印市场规模从1993年至2012年的19年间,一直处于不温不火的状态。

3D打印产业包括上游的打印材料、中游的打印设备、相关外设及其设计软件,以及下游的打印终端产品和工业设计服务等。

WohlersAssociates的数据显示,2012年,全球3D打印产业的销售收入规模已达22.04亿美元,比去年增长28.6%,如果从1993年算起,年均复合增速为17.7%,最近两年同比增速升至25%的平台。

图1:

3D打印市场规模增速一直处于不温不火的局面

图2:

Wohlers预测2021年行业产值达108亿美元

3DSystems和Stratasys两家龙头企业可看做3D打印行业发展的风向标。

目前,3D打印市场基本处于欧美龙头企业领跑的局面,3DSystems和Stratasys在2012年的产值占全球3D打印行业收入规模的25.81%;从工业级打印机的出货量看,Stratasys(加上最近合并的Solidspace和Objet)、3Dsystem等的出货量占比高达75%。

图3:

两家龙头企业的市场份额逐年提升

图4:

两家龙头在工业级打印机出货量方面占绝对优势

3D打印龙头企业中报亮丽,但惊喜并不算大,较高的增速很大程度上来自于收购并表的因素。

近日,3D打印行业龙头3DSystems和Stratasys分别发布了2013年中报业绩,二者收入分别实现37.97%和115.84%的同比增长,但实际上,较高的增速很大程度上来自于收购并表的影响。

以3DSystems为例,最近三年中报的收入增速为54.3%、56.8%和38%,但如果不考虑收购并表,其生增速仅是24.3%、22.8%和26.3%。

Stratasys中报大增116%很大程度上得益于2012年底收购以色列著名3D打印公司Objet的并表因素,公司发布的二季度业绩快报也显示,二季度同比生增速仅为20%。

图5:

3DSystems最近三年的中报收入增速

图6:

去年年底收购的Objet并表使Stratasys中报大增

尽管如此,通过研究公司的细项收入变化以及最新动向,观察到全球3D打印市场正在经历两大积极的变化。

第一,新的打印机、耗材、商业模式的推出,正在提升3D打印的性能,扩大3D打印的应用边界。

从3DSystems二季度以来的主要经营动向,不断地推出具有全新性能的打印机、新的打印耗材以及收购诸如RapidProductDevelopmentGroup这样在3D打印扫描、设计有独特能力的厂商,成为龙头企业发展壮大的的主要抓手。

Stratasys在今年6月19日宣布收购在桌面级3D打印机领域享有盛誉的MakerBot,也是公司向桌面级个人3D打印机领域挺进的重要尝试。

这一方面进一步扩大了3D打印的市场规模,另一方面也使得龙头企业可以不断向更高附加值的产品和服务拓展,优化产品结构,使得收入和毛利率均有出色的表现。

表1:

3DSystems在2013Q2的主要经营动向

第二,亚太从无到有,欧洲经济回暖,亚、欧地区渗透率的提升将成为未来几年3D打印市场增长的强劲动力。

从2012年工业级3D打印机的地区市场份额看,美、欧占据了80%,亚洲只占5%;从截至2012年底工业级3D打印机的存量结构看,美、欧也是以81%的份额遥遥领先,中国、日本也只分别占据4%和3%。

而从3DSystems中报披露的收入地区结构看,公司在美国的销售额同比增速正在逐步下调至40%以下,而亚洲的收入却一直保持60%的高速增长,欧洲最近的收入增速也在回升至33%左右。

由于3D打印诞生于美国,在美国发展20多年以后,第一波的尝鲜需求可能日益饱和,未来渗透率的提高主要依靠更高性打印设备和耗材对3D打印应用边界的拓展,以及与云制造相关的商业模式的再创新。

但亚太地区市场规模正处于从无到有的扩阶段,未来有望保持60%以上的高速增长;同时,经济逐步走出低谷,具有极强工业基础的欧洲也有望成为美国之外的另一重要增长极。

图7:

欧美地区是3D打印机的主要市场

图8:

截至2012年底的工业级3D打印机存量结构

未来几年3D打印市场的增长的逻辑主要有三个:

一是通过技术进步和产业竞争改善性价比。

正像在前期有色中期策略报告《深加工的时代》中所述,3D打印成型工艺、打印耗材和设计程序、外设这三大要素的螺旋式创新是3D打印不断提升性价比,扩大应用领域的原动力。

性能方面,虽然当前3D打印概念风起云涌,但真正在现实的应用中,无论在工业领域还是民用消费领域,以上三大要素的配合远未到达理想状态,需要改进的地方还非常多。

三要素联合改进的过程可能会比较慢,但极有可能会被几个关键环节上的突破所刺激,形成类似Iphone一样的杀手级应用,从而加快渗透。

事实上,在当前越来越多的企业进入3D打印产业来看,竞争强度增强将会使这一过程逐步提速。

价格方面,由于3D打印设备和耗材在终端制品的成本中占比相当大,未来设备、耗材成本的降低将逐步提升3D打印的经济性。

事实上,随着技术进步和3D打印设备生产商的竞争,打印机均价已从2001年接近12万美元降至8万美元,降幅约1/3,而2010年以来的价格上升则是由于金属材料的应用兴起使得对设备的性能要求提升所致。

二是亚太地区,尤其是中国市场将被激活和快速增长。

正像前文所述,亚太地区是3D打印的洼地,尤其是中国的3D打印市场很可能被激活并快速增长。

目前国3D打印产业的现状是技术领先,产业化不足,高端金属耗材紧缺。

但看好其发展前景,一是国的技术基础扎实,随着关键技术瓶颈和成本高昂的难题逐渐解决,下游应用的性价比将逐渐改善;二是政府的大力支持前所未有,三是企业间合作逐渐加深,四是3D打印概念的热潮客观上为下游应用推广和资本支持提供强劲推动。

三是商业模式的进化。

随着互联网云制造、物联网的生态越来越成熟,3D打印分布式制造的商业模式可能会变成现实,大家可以通过网络进行3D打印方面的创业、融资以及设计程序的交易,物流也会把成品送到用户手中。

商业模式的进一步创新将会使3D打印渗透率进一步提升。

具体到国3D打印的产业链环节,当然看好各个环节的初期发展,但更加看好高端打印耗材的中长期发展。

在打印设备环节,国企业诸如太尔时代、华曙等,虽然在技术上有一定优势,目前销量也取得了令人兴奋的成绩,但面临两个问题,一是欧美企业在技术和规模上有先发优势,国企业在性能和成本上将面临较强的竞争,二是随着国各地方政府掀起上项目、建产业园的热潮,3D打印设备很可能变成红海,虽然相关企业在政府扶持下会迎来从无到有的快速扩,具有一定的投资价值,但未来这一环节的盈利性可能会整体下降。

未来更具机遇的可能是为3D打印设备提供关键零部件的、具有技术壁垒的企业,比如在激光发生器、三维建模、激光熔覆等关键技术上有优势的大族激光。