国医通温病学答案.docx

《国医通温病学答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国医通温病学答案.docx(44页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

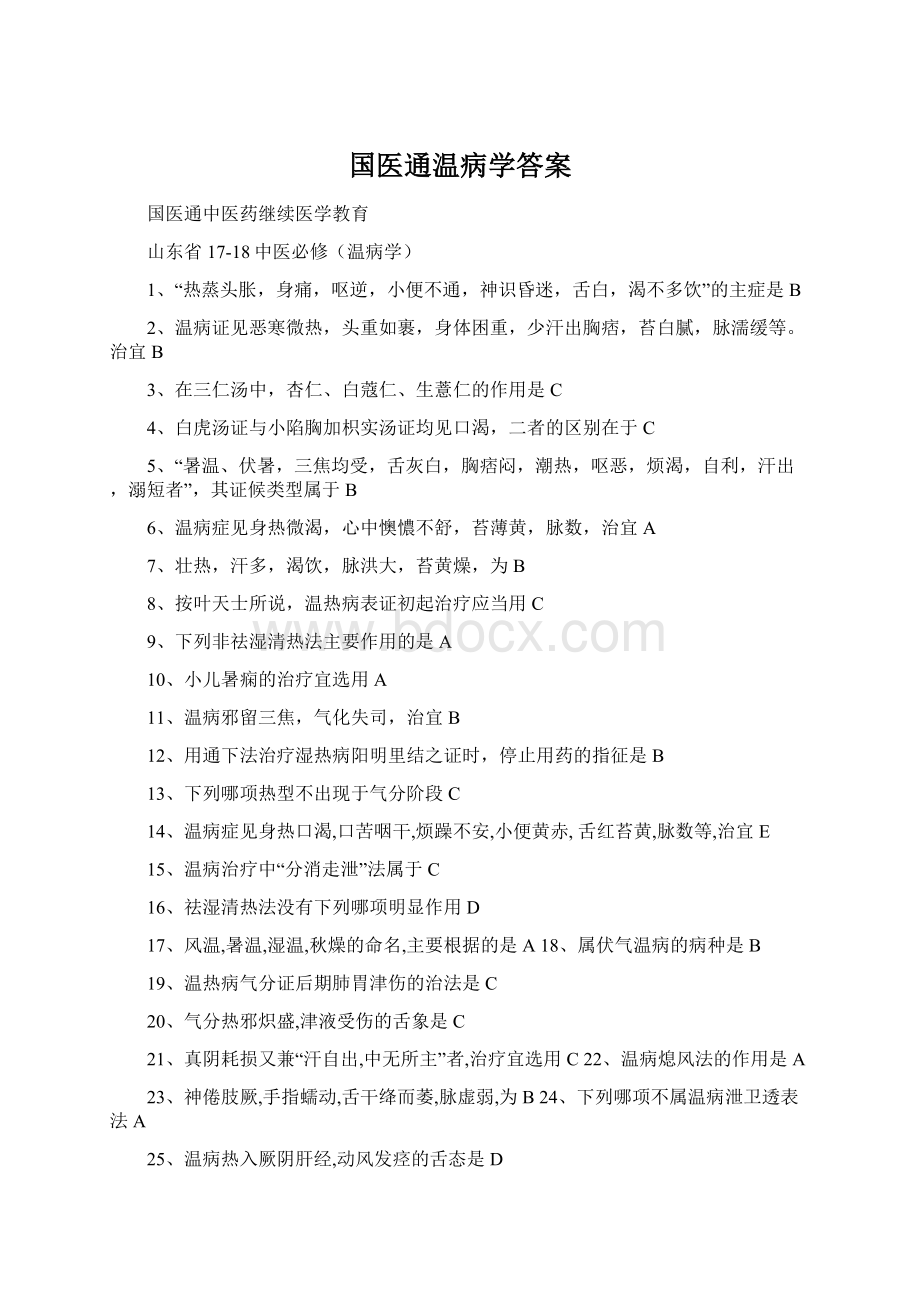

国医通温病学答案

国医通中医药继续医学教育

山东省17-18中医必修(温病学)

1、“热蒸头胀,身痛,呕逆,小便不通,神识昏迷,舌白,渴不多饮”的主症是B

2、温病证见恶寒微热,头重如裹,身体困重,少汗出胸痞,苔白腻,脉濡缓等。

治宜B

3、在三仁汤中,杏仁、白蔻仁、生薏仁的作用是C

4、白虎汤证与小陷胸加枳实汤证均见口渴,二者的区别在于C

5、“暑温、伏暑,三焦均受,舌灰白,胸痞闷,潮热,呕恶,烦渴,自利,汗出,溺短者”,其证候类型属于B

6、温病症见身热微渴,心中懊憹不舒,苔薄黄,脉数,治宜A

7、壮热,汗多,渴饮,脉洪大,苔黄燥,为B

8、按叶天士所说,温热病表证初起治疗应当用C

9、下列非祛湿清热法主要作用的是A

10、小儿暑痫的治疗宜选用A

11、温病邪留三焦,气化失司,治宜B

12、用通下法治疗湿热病阳明里结之证时,停止用药的指征是B

13、下列哪项热型不出现于气分阶段C

14、温病症见身热口渴,口苦咽干,烦躁不安,小便黄赤,舌红苔黄,脉数等,治宜E

15、温病治疗中“分消走泄”法属于C

16、祛湿清热法没有下列哪项明显作用D

17、风温,暑温,湿温,秋燥的命名,主要根据的是A18、属伏气温病的病种是B

19、温热病气分证后期肺胃津伤的治法是C

20、气分热邪炽盛,津液受伤的舌象是C

21、真阴耗损又兼“汗自出,中无所主”者,治疗宜选用C22、温病熄风法的作用是A

23、神倦肢厥,手指蠕动,舌干绛而萎,脉虚弱,为B24、下列哪项不属温病泄卫透表法A

25、温病热入厥阴肝经,动风发痉的舌态是D

26、温病症见发热,微恶风寒,咳嗽少痰,咽干唇燥,头痛,27、苔薄白,舌边尖红等。

治宜D

28、根据发病季节而命名的温病有B

29、下列哪项属于湿热病的转归B

30、白虎加苍术汤证的证候类型属于A

31、发热,咳嗽,胸闷,心烦,口渴,肌肤外发红疹,舌赤,苔薄黄,脉数,其病变阶段是C

32、叶天士列举的治疗湿热病邪留三焦的代表药物是C33、三才汤的主治证是B

34、温病证见恶寒微热,头重如裹,身体困重,少汗出胸痞,苔白腻,脉濡缓等。

治宜E

35、舌绛不鲜,干枯而痿的舌象可见于B

36、湿热病治疗中的“通阳”是指B

37、下列哪项不属温病热厥的表现C

38、“温病……又名疫者,以其延门阖户,如徭役之役,众人均等之谓也”出自C

39、湿热病的病变中心部位是B

40、温病证见身热,脘腹痞满,恶心呕逆,便溏不爽,色黄如酱,舌苔黄垢浊腻,治疗宜用A

41、说明温病的诸特点中,以下哪种提法是欠妥的A

42、温病症见恶寒发热,头痛无汗,口渴,心烦,脘痞等。

治宜C

43、温病气液不足,络脉失养的舌态是D

44、手足心热甚于手足背,口干咽燥,神疲,脉虚,为B45、血分热毒极盛最可能见到的舌象是A

46、温病逆传是指E

47、下列哪一项是温病熄风法的作用之一E

48、以下哪种不属于温热性质的温病D

49、凉血散血法中的“散血”是指A

50、“五疫之至,皆相染易”语出A

51、温病发疹属B

52、大头温、虾蟆温的归类属于A

53、温病出现灼热躁扰,四肢拘急,口噤神昏,脉弦数,其治法是A

54、不属于通下逐邪法的是E

55、在通下逐邪法的运用上,提法错误的是E

56、连梅汤与黄连阿胶汤的区别在于,连梅汤的功用A57、温病后期,热邪深入下焦,耗竭肾阴的舌象是D58、证见小便短少,甚则不通,热蒸头胀,渴不多饮,舌苔白腻等,治疗可用B

59、下列病种中,哪种属伏气温病B

60、按叶天士所说,“湿与温合”的临床特点是B

61、在温病的治疗中使用清解气热法的作用是C

62、“三焦”的概念首见于D

63、温病高热烦躁,舌謇肢厥,神昏谵语,治疗宜用A64、伏暑的发病季节是A

65、在真阴耗损的基础上,应用二甲复脉汤的指征是A66、下列哪项不属清营凉血法的主要作用E

67、桑菊饮的功用是B

68、温病出现神识昏蒙,时清时昧,苔腻,其治法是D69、舌苔薄白欠润,边尖略红,见于B

70、舌质紫绛苔白厚如积粉见于A

71、舌淡红无津,色不荣润见于E

72、三石汤的主治证是B

73、温病适用于“增水行舟”法的证候是E

74、“热蒸头胀,身痛,呕逆,小便不通,神识昏迷,舌白,渴不多饮”的证候属于A

75、下列发热类型哪项不属于气分C

76、“今夫热病者,皆伤寒之类也。

”出自A

78、温病壮热,周身骨节痛如被杖,渴喜冷饮,口秽喷人,烦躁不安,斑疹密布,衄血,舌紫绛,苔焦黑,治宜E

79、温病口苦而渴一般是因为E

80、营热阴伤证与热陷心包证均属营分证,二者的区别在于A(错误可排除)

81、银翘散的剂型是A(错误可排除)

82、湿热病的治疗禁忌是C(错误可排除)

温病学题库之选择题

6.在温病学发展过程中,其“温病学形成阶段”是指(B、明清时期

7.医学史上第一部传染病学专著是()E、《温疫论》

8.《外感温热篇》作者是()A、叶天士

9.从概念发病机理和治疗原则上将温病与伤寒明确区分开来的医家是D、王安道

10.温病的病名最早见于(B、《黄帝内经》

11.《温热经纬》的作者是()D、王孟英

12.提出疠气学说的医家是()D、吴又可

13.吴鞠通的代表著作是()C、《温病条辨》

14.最早认识到温病是伏邪温病的书是()C、《黄帝内经》

15.《湿热病篇》的作者是()C、薛生白

16.在温病学发展过程中,其“温病学的萌芽阶段”是指()A、战国至晋唐

17.在温病学的发展过程中,其“温病学成长阶段”是指()B、宋到金元

18.温病学在因证脉治方面形成较为完整体系理论是在()D、清代

(二)B1型题(在共用备选答案中选择最佳答案)

19.《温热经纬》的作者是(B、王孟英

20.《三时伏气外感篇》的作者是(D、叶天士

21.温病学的形成阶段是指(C、明至清

22.温病学的萌芽阶段是指(A、战国至晋唐

23.提出“六气皆从火化”的医家是(B、刘河间

24.首先提出“温病不得混称伤寒”的医家是(D、王安道

25.余师愚的著作为(B、《疫疹一得》

26.戴天章的著作为(A、《伤寒温疫条辨》

27.创立卫气营血及三焦辨证、标志温病理论体系形成的医家是

C、叶天士D、吴鞠通

28.刘河间对温病学的贡献主要表现在()

A、认为六气皆从火热而化D、热病的治疗应以寒凉药为主

(四)X型题(在备选答案中选择正确的答案)

29.刘河间对“热病”的贡献有()

A、提出“六气皆从火化”B、认为“六经传受,由浅至深,皆是热证,非有阴寒证”

C、认为热病初期,不可单用辛温解表E、创制了防风通圣散

30.温病学中温疫学派的主要代表医家有()

B、吴又可C、戴天章D、余师愚E、杨栗山

31.《温热经纬》收集了下面哪些医家的温病条文()

A、叶天士B、陈平伯C、余师愚E、薛生白

(一)A型题

7.“邪之所着,有天受,有传染”,语出()C、《温疫论》

8.说明温病的诸特点中,以下哪种提法是欠妥的?

()A、病因是感受外邪所致

9.“五疫之至,皆相染易”语出()A、《内经》

10.下列病种中,哪种属伏气温病()B、春温

11.以下哪种不属于温热性质的温病()D、伏暑

12.风温,暑温,湿温,秋燥的命名,主要根据的是()A、四时主气

13.“今夫热病者,皆伤寒之类也。

”出自()A、《内经》

14.下列外感病中,哪一项不是《难经》所说:

“伤寒有五”的病种()D、暑温

15.“温病……又名疫者,以其延门阖户,如徭役之役,众人均等之谓也”出自()

C、吴又可《温疫论》

16.“天行之病,大则流毒天下,次则一方,次则一乡……”语出D、《伤寒总病论》

17.“春月伤寒谓之温病,冬伤于寒轻者,夏至以前发为温病”语出E、《类证活人书》

18.属伏气温病的病种是(B、春温

19.肯定属湿热类温病的病种是D、湿温

20.根据发病季节而命名的温病有B、春温

21.根据四时主气命名的温病有A、风温

22.根据流行情况而命名的温病有E、温疫

23.“温为温病,热为热病,与温疫辨者无它,盖即辨其传染不传染耳。

”语出D、陆九芝

24.“一人受之谓之温,一方受之谓之疫”语出E、王孟英

25.根椐发病季节而命名的温病有()B、春温E、冬温

26.根椐特殊的临床证候命名的温病有()D、大头瘟E、烂喉痧

27.根椐四时主气而命名的温病有()A、风温C、暑温D、湿温E、秋燥

28.根据吴鞠通《温病条辨》所论,下列哪些疾病属于温病()

A、温热B、温疫C、温疟D、冬温E、湿温

29.新感温病的特点是()

A、感邪即发C、初起出现表热证,无里热证

E、初起即见里热见症,但其临床表现与当令主气的致病特点一致

30.伏气温病的特点是()

A、感而后发C、初起即见里热见症,但其临床表现与当令主气的致病特点不相一致E、初起有表证,但同时有里热证

31.下列温病中,属温热类的温病有()A、风温B、春温C、暑温E、秋燥

14.秋燥的致病因素是()B、燥热病邪

15.春温的致病因素是()E、温热病邪

16.下列温病中哪一种是伏气温病()D、伏暑

17.“伏寒化温”的学说源于()B、《内经》

18.感受温热病邪引起的温病是()B、春温

19.“夏暑发自阳明”语出()C、叶天士

20.湿热病邪致病特点可见B、易困阻清阳,阻滞气机

21.燥热病邪致病特点可见C、易致津液干燥

22.分析伏气与新感温病的不同类型,其主要意义在于()

A、区分病位的浅深轻重C、指导辨证用药

23.湿热病邪的致病特点有()

B、传变较慢,病势缠绵D、病变过程以脾胃为中心

24.下列温病中哪几种是伏邪温病?

()B、春温E、伏暑

25.伏邪温病的治疗原则是()A、直清里热C、养阴托邪D、领邪外达

26.新感温病初起的表现有()A、发热B、恶寒C、头痛

27.伏气温病初起的表现有()

A、灼热B、烦躁C、溲赤D、苔黄E、口渴

28.下列诸温病中,哪些属于新感温病()

A、风温C、秋燥E、湿温

29.暑热病邪的致病特点是()

B、先入阳明气分C、易于耗气伤津E、易于兼挟湿邪

30.燥热病邪的致病特点是()

A、病变以肺为主C、易致津液干燥D、易从火化

31.湿热病邪的致病特点是()

B、病位以脾胃为主C、易于困遏清阳,阻滞气机D、病势缠绵,传变较慢

32.风热病邪的致病特点是()

A、先犯上焦肺卫C、易于化燥伤阴D、变化迅速

(一)A1型题

8.发热,咳嗽,胸闷,心烦,口渴,肌肤外发红疹,舌赤,苔薄黄,脉数,其病变阶段是()C、气营

9.温病证见身体灼热,昏愦不语,舌蹇,肢厥。

其病变阶段是()C、营分

10.下列发热类型哪项不属于气分()C、身热夜甚

11.发热恶寒,汗出,口渴,心烦,头痛如劈,舌红苔黄,脉滑数。

其辨证为()

B、卫气同病

12.身热夜甚,昏愦不语,大便下血,舌深绛,其辨证E、邪入血分,邪闭心包

13.手足心热甚于手足背,口干咽燥,神疲,脉虚,B、下焦足少阴(肾)病变

14.“三焦”的概念首见于()D、《黄帝内经》

15.潮热便秘,苔黄黑而燥,脉沉有力,为()A、手阳明病变

16.温病逆传是指()E、由肺卫传入心包

17.壮热,汗多,渴饮,脉洪大,苔黄燥,为()B、足阳明(胃)病变

18.发热。

微恶风寒,咳嗽,口微渴,舌边尖红,苔薄白,脉浮数,C.邪袭肺卫

19.身灼热,神昏,肢厥,舌謇,舌绛,为()B.邪陷心包

20.神倦肢厥,手指蠕动,舌干绛而萎,脉虚弱,为()B.虚风内动

21.壮热,汗多,渴饮,苔黄燥,脉洪大,其病机是B、胃经热盛,热炽津伤

22.手足心热甚于手足背,口干咽燥脉虚神疲,其病机是C、热邪久留,肾阴耗损

23.肾阴耗损证的辨证要点是C.手足心热甚于手足背,口燥咽干,舌绛不鲜,干枯而萎,脉虚

24.虚风内动证的辨证要点是A.手指蠕动或瘛疭,舌干绛而萎,脉虚

25.邪陷心包证的辨证要点是D.神昏肢厥,舌绛

26.湿热酿痰,蒙蔽心窍可归属于A、气分证

27.热陷心包,心窍阻闭可归属于E、营分证

28.吐血便血,斑疹密布可归属于B、血分证

29.上焦病候包括()C、手太阴病变E、手厥阴病变

30.中焦病候包括()A、足阳明病变C、足太阴病变

31.下焦病候包括()A、足少阴病变C、足厥阴病变

32.上焦病证所涉及的脏腑是()B、肺E、心

33.中焦病证所涉及的脏腑是()C、脾E、胃

34.下焦病证所涉及的脏腑是()C、肝D、肾

35.上焦邪热壅肺证的辨证要点有()A、身热E、咳喘

36.下焦足少阴肾病证的辨证要点有()A、手足心热甚于手足背E、口干咽噪

37.中焦足阳明胃病证的辨证要点有()B、壮热D、汗多

38.下焦足厥阴病证的辨证要点有()B、瘛疭C、舌干绛而萎

(四)X型题

39.气分证的辨证要点是()

A、壮热B、不恶寒C、口渴E、苔黄

40.营分证的辨证要点是()

A、身热夜甚B、心烦谵语E、舌红绛

41.卫分证的辨证要点是()

A、发热B、微恶风寒C、口微渴

42.血分证的辨证要点是()

A.身灼热B.斑疹D.多部位急性出血E.舌质深绛

43.湿热中阻的辨证要点是()

B.身热不扬C.脘痞呕恶D.苔腻

44.湿热积滞、搏结肠腑的辨证要点是()

A.身热B.腹痛C.大便溏垢E.苔腻

45.湿热阻肺的辨证要点是()

A.恶寒B.身热不扬C.胸闷咳嗽D.苔白腻

46.温病病证传变与否,与以下哪些因素有关()

A.感邪性质B.感邪程度C.体质因素E.治疗情况

47.三焦辨证的临床意义在于()

A.归纳证候类型B.确定病变部位及其浅深层次D.确定病变类型及证候性质E.为确定治疗原则提供依据

48.逆传的特点是()

A.发病急骤,来势凶猛C.病情危重D.预后较差

(一)A型题

31.下列哪项不属温病热厥的表现:

C、脉沉细欲绝

32.下列哪项热型不出现于气分阶段:

C、身热夜甚

33.夜热早凉见于:

A、温病后期邪热未净,留伏阴分。

34.血分热毒极盛最可能见到的舌象是:

A、舌紫起刺(杨梅舌)

35.舌绛不鲜,干枯而痿的舌象可见于:

B、邪热久留,肾阴欲竭

36.温病后期,热邪深入下焦,耗竭肾阴的舌象是:

D、黑苔干燥甚或焦枯

37苔薄白而干,舌边尖红,见于:

B、表邪未解,肺津已伤。

38.舌苔薄白欠润,边尖略红,见于:

B、温热病邪初袭,客于肺卫

39.湿遏热伏的舌象一般为:

D、舌苔白腻而舌质红绛

40.舌质紫绛苔白厚如积粉见于:

A、温疫病湿热秽浊郁闭膜原

41.舌苔干黑,舌质淡白无华,见于:

B、气血虚亏,气随血脱

42.心营热毒炽盛的舌象为:

D、舌红中有裂纹如人字型,或舌红中生有红点

43.舌淡红无津,色不荣润见于:

E、心脾气血不足,气阴两虚

44.舌尖红赤起刺,见于:

D、心营之热初起或心火上炎

45.温病口苦而渴一般是因为:

E、邪犯少阳,胆火内炽,津液受伤

46.哪一项不是亡阴证的表现:

B、脉微细欲绝

47.气分热邪炽盛,津液受伤的舌象是:

C、舌红赤而苔黄燥

48.舌绛而兼黄白苔是因为:

A、邪热初传营分,气分之邪未尽

49.热在营血而兼有痰湿秽浊之舌象为:

B、舌绛上罩粘腻苔垢

50.温病气液不足,络脉失养的舌态是:

D、舌体强硬

51.温病热入厥阴肝经,动风发痉的舌态是:

D、舌斜舌

52.温病后期肝肾阴竭,不能濡养筋脉的舌态是:

B、舌体痿软

53.湿中蕴热,热为湿遏的发热类型可能是:

C、身热不扬

54.温病寒热往来见于:

A、湿热痰浊郁阻少阳,枢机不利B、邪留三焦,气化失司D、湿热秽浊郁闭膜原

55.温病出现大汗,可能是由于:

B、气脱亡阳C、津气外泄,亡阴脱变D、气分热炽,迫津外泄

56.胸胁胀痛一般见于:

B、痰湿邪热郁阻少阳,三焦气机郁滞,水湿停留D、痰热郁阻肝胆,气机失畅

57.哪些情况可见腹痛阵作:

C、湿热与肠中积滞相结,肠道传导失司D、燥热与食积相结,腑气郁滞

58.舌光红柔嫩,望之似觉潮润,扪之却干燥无津,见于:

A、热久津伤,津液无源上布E、邪热乍退而肺胃津液未复

59.亡阳证有哪些表现:

B、汗出不止C、气促息微E、四肢逆冷

60.神情呆钝的病机是:

A、湿热上蒙清窍C、余热与痰瘀互结,阻遏心窍

61.舌体肿胀见B、热毒侵犯心脾C、湿热蕴毒上泛于舌D、酒毒冲心

62.温病身热肢厥可见于B、气分阶段C、营分阶段D、血分阶段

63.下列哪些是温病热盛邪实阶段常见的脉象B、洪脉C、数脉D、滑脉E、浮脉

19.不属于通下逐邪法的是:

E.滋阴润肠

20.温病适用于“增水行舟”法的证候是:

E.津枯肠燥便秘证

21.温病出现神识昏蒙,时清时昧,苔腻,其治法是:

D.豁痰开窍

22.下列哪一项是温病熄风法的作用之一:

E.凉泄肝热,滋养肝肾

23.温病高热烦躁,舌謇肢厥,神昏谵语,治疗宜用:

A.紫雪丹

24.在通下逐邪法的运用上,提法错误的是:

E.燥结和瘀血蓄于下焦者忌用

25.在通腑泄热法的运用上,提法欠妥的是:

B.热结旁流者忌用

26.温病壮热,周身骨节痛如被杖,渴喜冷饮,口秽喷人,烦躁不安,斑疹密布,衄血,舌紫绛,苔焦黑,治宜:

E.气血两清

27.温病证见身热,脘腹痞满,恶心呕逆,便溏不爽,色黄如酱,舌苔黄垢浊腻,治疗宜用:

A.导滞通便

28.下列哪项不属清营凉血法的主要作用:

E.凉肝息风

29.祛湿清热法没有下列哪项明显作用:

D.清心开窍

30.温病邪留三焦,气化失司,治宜:

B.分消走泄

31.温病治疗中“分消走泄”法属于:

C.和解表里法

32.温病症见身热口渴,口苦咽干,烦躁不安,小便黄赤,舌红苔黄,脉数等,治宜:

E.黄芩汤或黄连解毒汤

33.温病症见身热微渴,心中懊憹不舒,苔薄黄,脉数,治宜:

A.栀子豉汤加味

34.在温病的治疗中使用清解气热法的作用是:

C.使气分无形邪热或从外泄或从里解

35.在清解气热法的运用上,下列提法欠妥的是:

B.清解气热法用于邪已离表又未入里之热证

36.温病证见发热,微恶寒,口微渴,无汗或少汗,苔薄白,舌边尖红,治宜:

D.疏风散热

37.新加香薷饮的作用是:

C.透表散寒,化湿清暑

38.下列哪项不属温病泄卫透表法:

A.透热转气

39.温病证见恶寒微热,头重如裹,身体困重,少汗出胸痞,苔白腻,脉濡缓等。

治宜:

B.藿朴夏苓汤

40.温病症见恶寒发热,头痛无汗,口渴,心烦,脘痞等。

治宜:

C.新加香薷饮

41.温病症见发热,微恶风寒,咳嗽少痰,咽干唇燥,头痛,苔薄白,舌边尖红等。

治宜:

A.桑菊饮

42.温病出现灼热躁扰,四肢拘急,口噤神昏,脉弦数,其治法是:

A.凉肝熄风

43.证见小便短少,甚则不通,热蒸头胀,渴不多饮,舌苔白腻等,治疗可用:

B.茯苓皮汤

44.温病熄风法的作用是:

A.凉肝泄热,滋养肝肾

45.下列非祛湿清热法主要作用的是:

A.轻清宣气

46.温病证见壮热,口渴,头痛,烦躁不安,肌肤发斑,衄血,舌绛苔黄,宜用:

B.气血两清

47.灼热,躁狂不安,斑疹密布,各种出血,舌绛少苔,宜用:

D.凉血散血

48.心中烦扰,身热夜甚,斑疹隐隐,时有谵语,舌绛,治宜:

E.清营泄热

49.身热口渴,烦躁不安,口苦咽干,小便黄赤,舌红苔黄,脉数。

治宜:

D.清热解毒

50.湿温病初起,湿中蕴热,湿遏表里气机的治法是:

A.宣气化湿

51.湿热阻于下焦,膀胱气化失司治法是:

E.分利湿热

52.寒甚热微,脘痞腹胀,身痛肢重,苔腻白如积粉而舌质红绛,治宜:

C.开达膜原

53.证见寒热往来.胁脘闷痛.口苦喜呕.烦渴溲赤.舌红苔黄腻.脉弦数等,治宜:

E.清泄少阳

54.证见身热不扬,午后热甚,或微恶寒,汗出不解,胸闷脘痞,小便短少,舌苔白腻,脉濡缓。

治宜:

E.宣气化湿

55.温病证见寒热起伏,胸痞腹胀,溲短,苔腻等,治宜:

B.分消走泄

56.证见大便数日不下,口干咽燥,舌红而干。

治宜:

D.增液润肠

57.证见干咳少痰或无痰,口干咽燥,或干呕不欲食,舌光红少苔或干,治宜:

C.滋养肺胃

58.证见身热不退,大便秘结,口干唇裂,舌苔焦燥,脉沉细等。

治宜:

B.增液通便

59.证见低热,手足蠕动,甚则瘛疭,肢厥神疲,舌干绛而萎,脉虚细等。

治宜:

A.滋阴熄风

60.热结阳明,内结肠腑之证,治疗应A.通腑泄热

61.温病燥结和瘀血蓄于下焦的证候,可用:

C.通瘀破结

62.温病热结液亏证见身热,便秘,口干唇裂,舌苔干燥等。

治宜:

D.增液通便

63.温病证见潮热,时见谵语,腹胀满硬痛拒按,大便稀水样,苔老黄焦黑起刺,脉沉实。

治宜:

B.通腑泄热

64.通下逐邪法的主要作用是:

A.通瘀破结B.通腑泄热D.荡涤积滞

65.祛湿清热法主要分:

A.分利湿热B.宣气化湿C.燥湿泄热

66.凉血法的作用有:

A.滋养阴液B.凉解血热C.清火解毒D.散血通络

67.温病和解表里法大致有如下几种:

A.开达膜原B.清泄少阳C.分消走泄

68.清解气热法有:

C.辛寒清气D.清热泻火E.轻清宣气

69.温病泄卫透表法有:

A.疏风泄热B.疏表润燥D.外散表寒,内祛暑湿E.宣表化湿

70.温病滋阴生津法可分为:

A.填补真阴C.滋养肺胃D.增液润肠

71.祛湿清热法主要是:

A.燥湿泄热B.宣气化湿D.分利湿邪

5.下列哪个不属于温热类温病:

()E、伏暑

6.“太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病,若发汗已,身灼热者,名曰风温。

”是哪位医家所说()D、张仲景

7.叶天士认为,风温的发生是由于()C、春月受风,其气已温

8.风温之名,首见于()B、《伤寒论》

9.下列哪一项不属于风温最常见症状()D、咯血

10.哪位医家提出:

“风温者,初春阳气始升,风夹温也。

”C、吴鞠通

11.“治上焦如羽,非轻不举”语出()D、吴鞠通

12.风温专著是哪一本书()C、《外感温病篇》

13.属于温热类温病:

C、暑温

14.属于湿热类温病:

E、伏暑

15.属于温疫类温病:

D、暑燥疫

16.属于温毒类温病:

B、大头瘟

17.列哪两个不属于温热类温病:

(D、暑湿E、伏暑

18.下列哪些属于温热类温病:

()A、风温B、春温C、暑温G、秋燥

19.风温病应与以下哪些病相鉴别()A、春温B、秋燥

20.根据风温发病季节和临床表现,下列哪些病可参考本病辨证论治()

A、大叶性肺炎B、上呼吸道感染D、流行性感冒E、急性支气管炎

21.诊断风温的主要依据是()

A、发病较急,初起邪郁肺卫B、传变较速,易见逆传心包和邪热壅肺等证

C、病程中以肺经为病变中心,后期呈现肺胃阴伤F、多发于冬春两季

4.春温名首见于:

E、《伤寒补亡论》

5.春温的致病病邪是:

C、温热病邪

6.春温病的治疗原则是以:

E、清泄里热为主

7.下列哪种病可参考春温病辨证施治:

B、流行性脑膜脑炎

8.春温初起可病发于:

E、气分或营分

9.有关春温论述,下列哪个是错的:

A、不会出现卫表证

10.下列哪项不属于春温初起的临床表现:

D、脉濡

11.春温名首见于:

E、《伤寒补亡论》

12.“夫精者,身之本也,故藏于精者,春不病温。

”见于:

A、《素问》

12.“夏暑发自阳明”语出:

A、叶天士

13.“因于暑,汗,烦则喘喝,静则多言,体若燔炭,汗出而散”语出:

B、《素问?

生气通天论》

14.确立暑温病名者为:

E、《温病条辨》

15.《温热论》的作者是:

C、叶天士

16.夏日卒然晕倒,不省人事,手足逆冷者为:

D、暑厥

17.夏日卒然晕倒,手足