《三字经》教案.docx

《《三字经》教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《三字经》教案.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

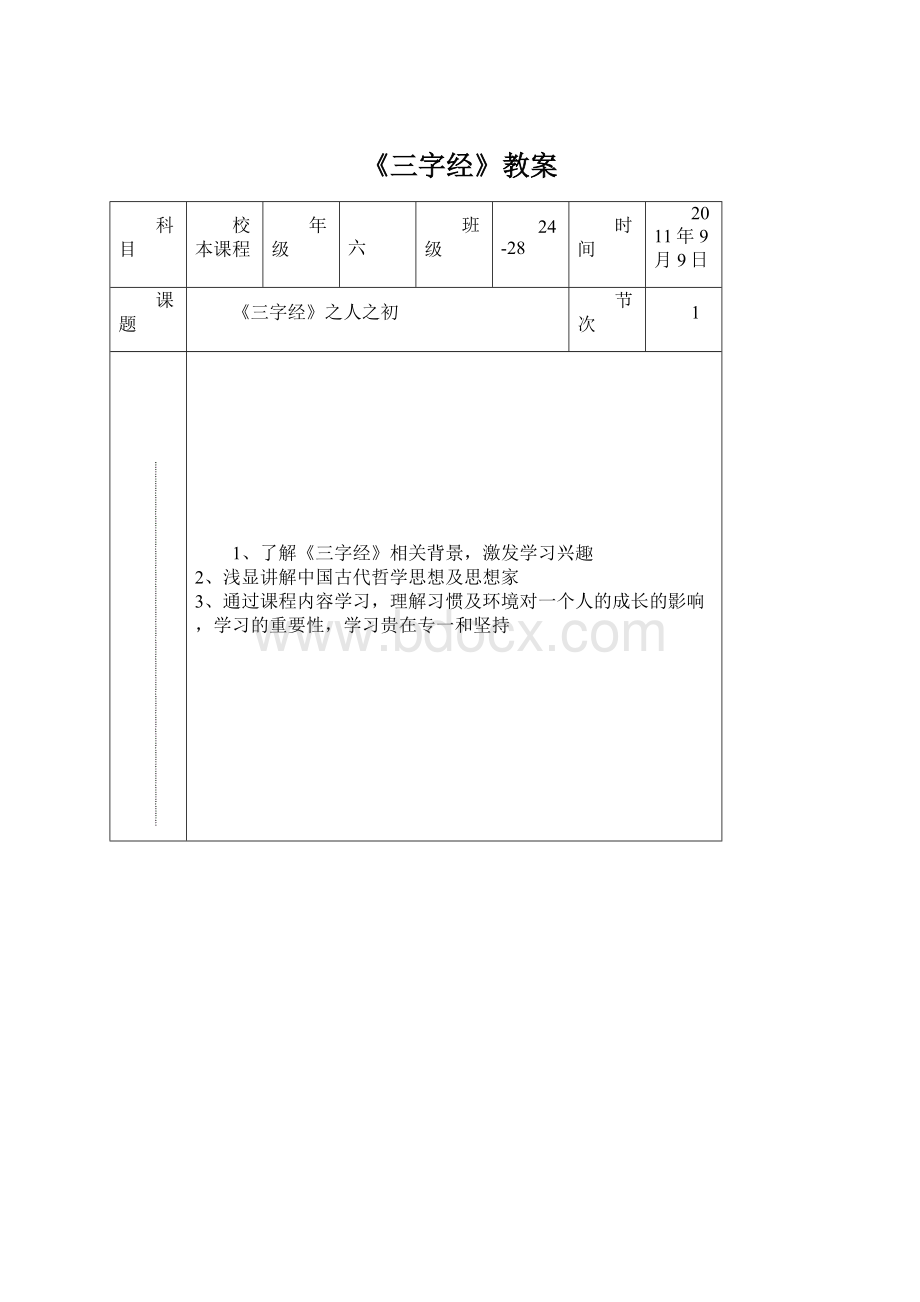

《三字经》教案

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年9月9日

课题

《三字经》之人之初

节次

1

教学目标

1、了解《三字经》相关背景,激发学习兴趣

2、浅显讲解中国古代哲学思想及思想家

3、通过课程内容学习,理解习惯及环境对一个人的成长的影响,学习的重要性,学习贵在专一和坚持

教材分析(含重点、难点、关键点)

激发学习兴趣,解答为什么要学习国学,国学学什么,学了对生活会有什么影

中国古代哲学思想对人性的理解。

启发大家思考如何评判哲学思想,如果辩证的看待问题

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

一、导入

《三字经》是古代小朋友上学的第一本书,是一本启蒙读物。

他一共有1000多个字,但是包含了很多的内容,也有很多有意思的故事。

三字经作为小朋友上学学的第一门课程,学了它,我们就能知道怎么做个好孩子,天上都有什么东西,为什么我们会有辈分,中国最长的河是那条河?

在我们没出生以前中国发生了什么事?

我们从今天开始也要学习它,通过它我们将会了解很多的东西。

这本《三字经》会回答我们。

接下来,我们来一起学习一下,它是怎么回答我们的

二、诵读新句子:

请一个学生上台领读,大家一起诵读

三、讲解句子,阐释概念:

1、人之初,性本善:

“初”在这里就是“刚出生的时候”,“性”就是“品性、品格、德行”这句意思是:

世界上的每一个人在刚出生的时候都是好的,善良的。

[讨论:

大家同意这个说法吗?

根据同学的回答,进一步启发思考]

教师小结:

引出,同样的父母,一样的家庭环境,即使是亲兄弟,在天性上也有着极大的差距,如果是天性是先天决定,无法改变,人人一样,那为什么会有这些不同呢?

我们的祖先难当没有发现这个现象吗?

接下我们,我们看看三字经是如何解释这个现象的

2、性相近,习相远。

“近”接近,类似;“习”习染,长期在某种环境下养成的习惯;

这句的意思是:

本性本来差别不大,但是因为后天受到环境的影响,人和人之间的差距就变得越来越大了。

3、教之道,贵以专。

“教”教育,学习;“贵”重要的,好的方面;“专”专

这句地意思是:

做任何事都是要以专心为主,这样才能做好每一件事

4、讲解养不教父之过教不严师之惰

提问,我们人生的第一个老师一般是谁?

父亲应该对教育孩子负什么责任?

在孩子的成长之中,父亲起了一个什么样的作用呢?

讲了岳飞教育儿子的故事

教育当然是父母的职责,但是人终究要走进社会,要离开父母,进入学校去接受更完备的教育。

不严格地进行教育,是老师的过错。

四、复习:

诵读新学的句子,齐诵已学的所有句子

五、 联系实际拓展。

1) 结合[故事]《周处除三害》引导学生思考。

读一读这篇故事,结合学过的

《三字经》你懂得了什么?

2) 联系实际,请同学们说说学习了今天的内容,有什么感受。

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年9月15日

课题

《三字经》之昔孟母

节次

1

教学目标

1.正确、流利地诵读课文,读出节奏感。

2.了解孟母三迁、五子登科两个故事。

教材分析(含重点、难点、关键点)

正确、流利地诵读课文,读出节奏感。

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

一、导入

同学们上节课我们学的《三字经》大家还记得吗?

下面请开火车背诵一遍。

今天我们接着来学习。

二、1、 播放动漫或图片:

《孟母三迁》老师讲故事

师:

孟母一次又一次带着孟子搬家,选择好的邻居而定居下来,这是为什么?

(为孟子找一个好的成长环境)

2、解释重点词语:

断机杼:

师:

想象,织机上的梭子断了,就不能再继续织布了。

这块布就成了一块废材料,孟母又为什么要这样做?

(教育孟子做事情要持之以恒。

)

窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

师:

燕山是人的名字吗?

(地名)

义方:

教子中好的方法。

扬:

传播

小结:

无论孟母还是窦禹钧,在教育子女的问题上,有一个共同的特点,就是都选择了很好、很适合、很有效的教子方法,这是在讲哪三个字的含义?

(有义方)

3.讲“弈秋教棋”的故事。

(1)这一故事以弈秋的两个学生学棋的不同效果为正反教材,说明学习要专心致志。

(2)两个学生的聪明才智本来接近,但是学习的效果却迥乎不同,为什么?

(3)这里所提供的弈秋的故事,只是辅助领悟《人之初》的文章精义,无需在这一典故上做过多引导,主要引导学生了解故事大概,形成整体的生动认识即可。

4、指导朗读:

(1)听老师范读。

(2)播放音频,让学生跟读。

(3)让学生自由读,多读几遍。

(4)让学生齐读,分角色对读,加深印象,达到背诵的程度。

三、布置作业。

生字练习或诵读。

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年9月22日

课题

《三字经》之养不教,父之过

节次

1

教学目标

1.正确、流利地诵读课文,读出节奏感。

2.认读课文中的生字,要注意“宜”“琢”“义”“方”“执”“融”“弟”等字。

3.了解黄香温席、孔融让梨等故事,初步理解幼年学习知识和重视孝悌的道理。

教材分析(含重点、难点、关键点)

正确、流利地诵读课文,读出节奏感。

初步理解幼年学习知识和重视孝悌的道理。

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

一、导入

同学们上节课我们学的《三字经》大家还记得吗?

下面请全班一起开火车背诵一遍,然后再齐背一遍。

今天我们接着来学习。

二、新授:

(1)自读、合作读,不认识的字借助拼音读。

(2)字句梳理:

①养不教,父之过;教不严,师之惰。

“教”:

第一个“教”是指父之教,第二个是指师之教。

过:

过错。

严:

严格、严厉。

②子不学,非所宜。

幼不学,老何为。

“子”,指小孩子。

“不学”,即不肯读书。

“非所宜”,不应如此。

“幼”,年少之时。

“老”,年老之时。

“何为”,是反问句,可以解释为“有什么作为呢?

”或“有什么用处呢?

”

②玉不琢,不成器。

人不学,不知义。

“琢”,雕刻玉石。

“器”,指器物。

“义”,做人的道理。

“玉不琢不成器”,出于《礼记·学记》。

“君子比德于玉”,美玉比喻君子所应该拥有的品德。

制玉必须经过切、磋、琢、磨的过程。

学习像制玉一样,必须经过切磋琢磨的过程。

③为人子,方少时。

亲师友,习礼仪。

“方”,表示时间,相当于“在”、“当”。

“少时”,小时候。

“亲”,亲近。

“师友”,良师益友。

“礼仪”,礼节、仪式。

孩子小的时候,应该特别注重学习礼貌,懂规矩。

如果懂得礼节,一言一行合乎节度,就是一个彬彬君子的样子。

(3)养不教,父之过。

教不严,师之惰。

学生解释后,老师提问:

你是怎样理解这句话的?

引导体会:

家长的过错:

实际上是对家长提出了更高的要求,不但要教育子女,还要选择好的方法。

老师的怠惰:

实际上是对老师提出了更高的要求,不能偷懒、不可倦怠。

小结:

这句话讲了为人父母、老师的一种责任。

三、不同形式朗读

四、听故事“昼习夜读成学者”

五、同桌之间互相背诵。

三、指导朗读、四人合作朗读,达到背诵的程度。

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年9月28日

课题

《三字经》之玉不琢,不成器

节次

1

教学目标

1、熟读三字经。

2、了解三字经中的名人事迹。

3、学习古人刻苦学习的精神。

教材分析(含重点、难点、关键点)

熟读三字经。

学习古人刻苦学习的精神

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

一、导入新课

复习前面所学内容。

二、学习新课

(一)、自读、合作读

(二)、解释重点句子

②玉不琢,不成器。

人不学,不知义。

“琢”,雕刻玉石。

“器”,指器物。

“义”,做人的道理。

“玉不琢不成器”,出于《礼记·学记》。

“君子比德于玉”,美玉比喻君子所应该拥有的品德。

制玉必须经过切、磋、琢、磨的过程。

学习像制玉一样,必须经过切磋琢磨的过程。

③为人子,方少时。

亲师友,习礼仪。

“方”,表示时间,相当于“在”、“当”。

“少时”,小时候。

“亲”,亲近。

“师友”,良师益友。

“礼仪”,礼节、仪式。

孩子小的时候,应该特别注重学习礼貌,懂规矩。

如果懂得礼节,一言一行合乎节度,就是一个彬彬君子的样子。

(三)、根据老师的解释,试着翻译

(四)老师范读、学生试着读

(五)、同桌互相读、比赛读、全班齐读

(六)听故事:

“秦始皇拜荆条”

(七)试着背诵

三、总结。

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年10月13日

课题

《三字经》之香九龄,能温席

节次

1

教学目标

1能正确流利的朗读课文。

2理解并掌握意思。

教材分析(含重点、难点、关键点)

正确、流利地诵读课文,读出节奏感。

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

一、导入新课

复习前面所学内容。

二、学习新课

1朗读课文

2理解意思:

(1)学生自悟。

(2)讲意思

3、解释重点词句

香九龄,能温席。

孝于亲,所当执。

“香”,黄香,东汉湖北安陆人。

“九”,九岁。

“执”,坚持始终,身体力行。

这是一个讲孝顺的故事。

黄香是一个确实存在的历史人物,曾经担任过尚书令。

皇帝赞叹:

“天下无双,江夏黄童。

”

融四岁,能让梨。

弟于长,宜先知。

“融”,指孔融,东汉鲁国人。

“弟”,即悌,在这里当动词解,意思是弟弟敬爱哥哥,名词当动词用。

“长”,兄长。

“知”,明白。

“宜先知”,应该早早就知道。

孔融让梨的故事能够传诵千百年,关键就在于“谦让”二字。

兄弟之间,要“兄友弟恭”,而孔融表现的就是弟恭。

4、全文翻译:

香九龄,能温席。

孝于亲,所当执。

【译文】东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。

这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。

融四岁,能让梨。

弟于长,宜先知。

【译文】汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

5、听故事《孔融让梨》、《扇枕温席》

三、学生练习读

四、分组比赛读

五、试着背诵

六、总结

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年10月17日

课题

《三字经》之首孝悌,次见闻

节次

1

教学目标

1能正确流利的朗读课文。

2理解并掌握意思。

教材分析(含重点、难点、关键点)

正确、流利地诵读课文,读出节奏感。

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

一、导入新课

复习前面所学内容,开火车背诵。

二、学习新课

1朗读课文

2理解意思:

(1)学生自悟。

(2)讲意思

3、解释重点词句

首:

首次,为首。

孝:

指孝敬父母。

悌:

尊重兄长。

次:

接下来,其次。

数:

数目或数字。

文:

文学、文章。

4、根据句释,翻译。

首孝悌,次见闻。

知某数,识某文。

【译文】一个人首先要学的是孝敬父母和兄弟友爱的道理,接下来是学习看到和听到的知识。

并且要知道基本的算术和高深的数学,以及认识文字,阅读文学

一而十,十而百。

百而千,千而万。

【译文】我国采用十进位算术方法:

一到十是基本的数字,然后十个十是一百,十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去。

5、学生试着朗读

6、同桌互读、比赛读

7、全班齐读、压火车读

三、听故事:

《并非天生识字》

四、学生试着背诵

五、总结

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年9月12日

课题

《三字经》之

节次

1

教学目标

教材分析(含重点、难点、关键点)

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

教学后记

科目

校本课程

年级

六

班级

24-28

时间

2011年9月12日

课题

《三字经》之

节次

1

教学目标

教材分析(含重点、难点、关键点)

教法提示

合作交流

教学过程设计(含作业安排)

教学后记