上半年教师资格证高中语文面试真题及答案.docx

《上半年教师资格证高中语文面试真题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上半年教师资格证高中语文面试真题及答案.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

上半年教师资格证高中语文面试真题及答案

2017上半年教师资格证高中语文面试真题及答案

(第一批)

高中语文《登高》

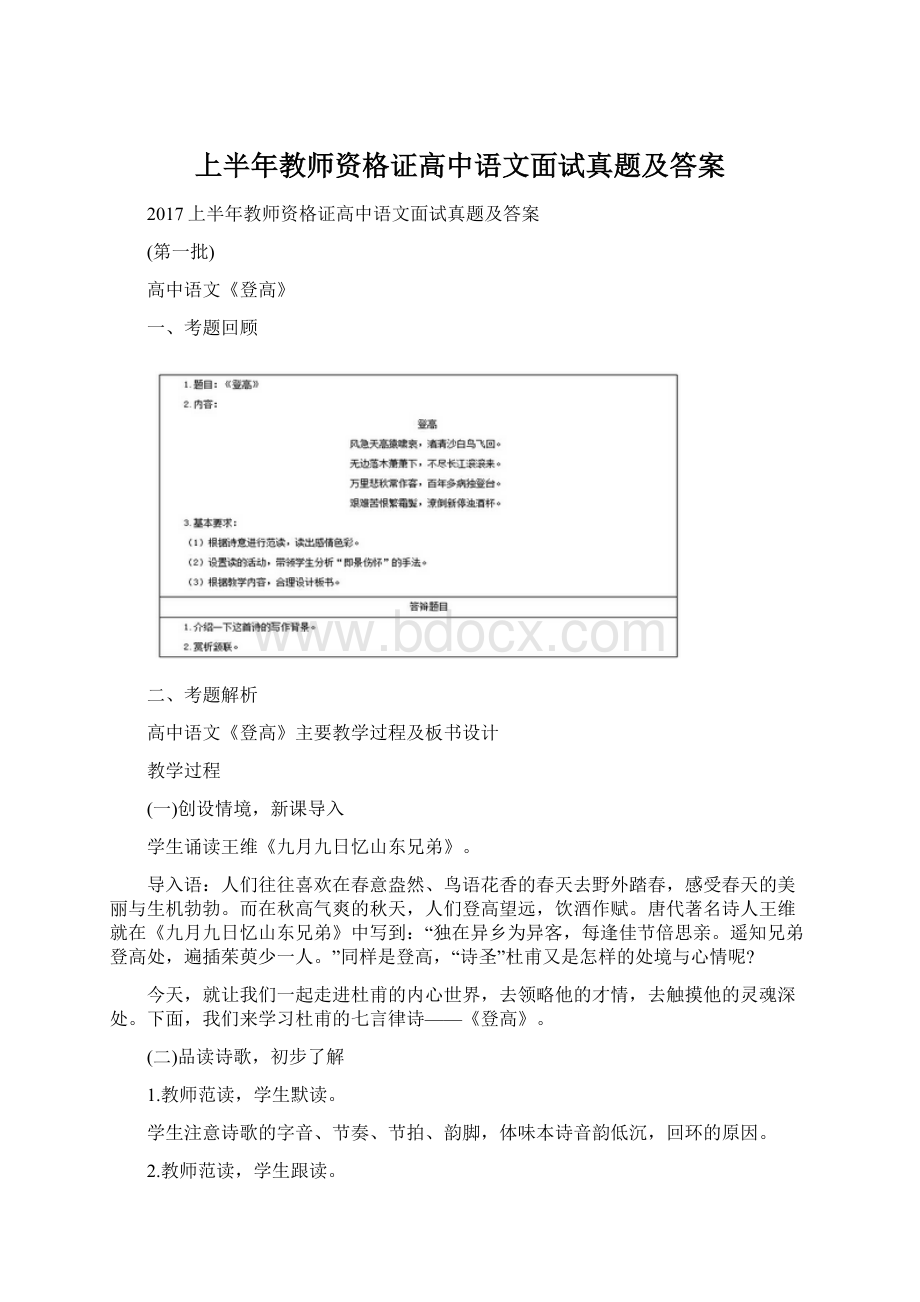

一、考题回顾

二、考题解析

高中语文《登高》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)创设情境,新课导入

学生诵读王维《九月九日忆山东兄弟》。

导入语:

人们往往喜欢在春意盎然、鸟语花香的春天去野外踏春,感受春天的美丽与生机勃勃。

而在秋高气爽的秋天,人们登高望远,饮酒作赋。

唐代著名诗人王维就在《九月九日忆山东兄弟》中写到:

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

”同样是登高,“诗圣”杜甫又是怎样的处境与心情呢?

今天,就让我们一起走进杜甫的内心世界,去领略他的才情,去触摸他的灵魂深处。

下面,我们来学习杜甫的七言律诗——《登高》。

(二)品读诗歌,初步了解

1.教师范读,学生默读。

学生注意诗歌的字音、节奏、节拍、韵脚,体味本诗音韵低沉,回环的原因。

2.教师范读,学生跟读。

注意四点要求:

一是读准字音,二是把握节奏,三是注意轻重,最后要求读出感情。

3.学生自由朗读。

结合注释默读,领悟诗歌的大意。

再次朗读,思考问题:

可否用一个字或一个词来概括这首诗的感情基调?

明确:

悲凉。

(三)精读诗歌,赏析内容

1.先看诗的头两句,也就是首联:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

首联主要是写景。

景物有:

风、天、猿、渚、沙、鸟。

分别用“急”“高”“啸哀”“清”“白”“飞回”来描写。

十四个字写六种景,极为凝练。

这些景物给我们的感觉是显得十分悲凉、凄清。

“哀”字奠定了全诗的情感基调:

自然之悲象,人生之艰难。

也是全诗的诗眼。

作者巧妙地运用了一系列描绘哀景的词,既是自然环境的客观描绘,也是作者心情的折射与投影。

正像清代诗人王夫之所说:

一切景语皆情语。

这种,融情于景,情景交融的写法请大家注意。

2.颔联:

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

提问:

联系杜甫的此时此境来联想,面对此情此景,诗人想到了什么?

明确:

落木萧萧:

①杜甫看到落叶飘零,会引起韶光易逝的感觉。

②也许会加重乡愁,他会问自己,这常年飘泊的生活何时能结束。

“不尽长江”是时间的无穷,是历史长河的永不停息的感觉。

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

”他会超越时空的限制,联想到历代的一些优秀人物的不幸遭遇,不禁“怅望千秋一洒泪”以抒发自己壮志难酬的苦痛。

3.颈联:

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

提问:

什么是“作客”?

是否和现在的“做客”相同?

明确:

“作客”和现在的“做客”不同,这里的“作客”是客居他乡的意思。

杜甫这里是漂泊他乡、流浪他乡的意思。

而且,杜甫此时是在兵荒马乱的年代。

是长久的,不断的。

“常”作客。

杜甫从48岁开始,一直到58岁去世为止,11年中,一直在外漂零。

写这首诗时已是第八个年头了。

4.尾联:

艰难苦困繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

提问:

造成杜甫愁苦的最根本的原因是什么呢?

从哪联的哪句诗知道的?

明确:

是国难,是连年的战乱。

由于艰难痛苦和仇恨,使我两鬓斑白了。

提问:

这是一种什么心情?

忧愁还是忧愤?

明确:

是一种忧愤的心情,心急如焚。

心急如焚,才白发丛生,两鬓染霜。

提问:

杜甫为什么“苦恨繁霜鬓”“新停浊酒杯”呢?

明确:

国家的艰难,人民的苦难,激起杜甫强烈的忧国忧民情怀,无奈年老多病,无能为力,他怎能不悲愁万端?

古人认为有酒方能浇愁,无奈多病不能喝酒,这种愁闷,这种伤忧,怎么了却、怎么疏解?

只能郁结在诗中,郁结在心头!

因此,我们读这首诗,解这首诗,既要把握诗境对表现人物情感的妙用,又要揭示人物情感抒发的内涵——诗人杜甫忧国忧民、兼济天下的刚烈情怀!

(四)拓展延伸

朗诵比赛,分小组诵读这首诗,看哪一组读得更有感情。

(五)布置作业

赏读杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》。

板书设计

答辩题目解析

1.介绍一下这首诗的写作背景。

【专业知识类】

【参考答案】

这是五十六岁的老诗人杜甫在极端困窘的情况下写成的一首名作。

当时安史之乱已经结束四年了,但地方军阀又乘时而起,相互争夺地盘。

杜甫本入严武幕府,依托严武。

不久严武病逝,杜甫失去依靠,只好离开经营了五六年的成都草堂,买舟南下。

本想直达夔门,却因病魔缠身,在云安待了几个月后才到夔州。

如不是当地都督的照顾,他也不可能在此一住就是三个年头。

而就在这三年里,他的生活依然很困苦,身体也非常不好。

一天他独自登上夔州白帝城外的高台,登高临眺,百感交集。

望中所见,激起意中所触;萧瑟的秋江景色,引发了他身世飘零的感慨,渗入了他老病孤愁的悲哀。

于是,就有了这首被誉为“七律之冠”的《登高》。

2.赏析颔联。

【专业知识类】

【参考答案】

颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。

诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。

“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感怆。

透过沉郁悲凉的对句,显示出神入化之笔力,确有“建瓴走坂”“百川东注”的磅礴气势。

(第二批)

高中语文《氓》

考题

二、考题解析

高中语文《氓》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)导入新课

爱情是人类永恒的话题,有人的地方,就会书写不同的爱情故事。

今天,让我们走进遥远的公元前的卫国,聆听一个古老的故事,体会一下那时、那地发生的那件事,让我们走近他们,去感受这个传唱了千年的爱情故事。

(二)整体感知

1.教师范读课文,学生熟悉生字词和文意。

2.学生自行朗读,体会诗歌的感情,也可交流讨论。

理清全诗层次。

提问:

这首叙事诗写了这对男女婚姻过程的哪几个阶段?

明确:

恋爱——婚变——决绝。

追问:

结婚前后,诗中女子发生了什么变化?

第一、二章追述恋爱生活。

女主人公“送子涉淇”,又劝氓“无怒”;“既见复关,载笑载言”,是一个热情、温柔的姑娘。

第三-五章追述婚后生活。

第三章,以兴起,总述自己得出的生活经验:

“于嗟女兮,无与士耽!

”第四章,以兴起,概说“三岁食贫”,“士也罔极,二三其德”。

第六章表示“躬自悼矣”后的感受和决心:

“反是不思,亦已焉哉!

”

(三)深入研读

1.你感悟到女主人公是怎样的形象?

明确:

作者顺着“恋爱——婚变——决绝”的情节线索叙事。

通过写女主人公被遗弃的遭遇,塑造了一个勤劳、温柔、坚强的妇女形象,表现了古代妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望。

男女的不平等,不仅体现在政治上、经济上,有时候还体现在性格上,但诗中女子的最后决绝,又使我们看到中国女子那可敬可佩的一面。

2.本诗的三、四章运用了些什么艺术手法,结合感兴趣的诗句谈谈你的看法。

明确:

《氓》中第三、四章用了兴的手法。

第三章,前四句“桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚。

”桑叶鲜嫩,不要贪吃桑葚。

这与后面六句劝说“于嗟女兮,无与士耽”形成对照,诗意是相连的。

第四章,前四句“桑之落矣,其黄而陨”,叶由嫩绿变为枯黄,这与士“信誓旦旦”变为“士贰其行”相对照,含有隐喻。

第三、四章起兴的诗句,用自然现象来对照女主人公恋爱生活的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,激发读者联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。

(四)拓展延伸

这首诗为什么不给男主人公取个名字呢?

明确:

真情永恒只是个例,故能被人牢牢铭记,而负心忘义之人却比比皆是。

所以,这个女子所遇到的不是一个人、两个人,而是一群人、一批人,甚至是几代人。

这个女主人公的可敬之处,就在于她不愿屈服,敢于抗争,勇于把握个人命运,勇敢追求独立幸福的生活。

她和《祝福》中的祥林嫂,无论是从行为上,还是从思想上、精神上,都是截然不同的两类人。

(五)小结作业

你认为女主人公在断然分手后,会获得人生的幸福吗?

写一段300字左右的文字。

板书设计

答辩题目解析

1.简述《氓》的时代背景以及女主人公的形象。

【参考答案】

《氓》作为《诗经》弃妇诗的代表作,它所表现的既是周代社会生活的客观现实,也反映了处于转型时期社会特有价值观念的冲突和矛盾,更反映了曾经自觉追求自由爱情的女子在巨大的生活挫折和社会压力面前的无奈和以守为攻的心理状态。

这种情形,是非一般社会分析所能把握的,只有设身处地地去感悟才会有所领会,才会有所收获。

女主人公“是反抗力量的代表,柔中有刚,敢于痛斥,毅然决绝,面对丈夫的无情和淫威,她选择了离开而不是沉默,女性意识中蕴藏着与男性比肩平等的意识”。

相反,我们听到的是女主人公无可奈何的自怨自艾:

“及尔偕老,老使我怨。

”“反是不思,亦已焉哉!

”这里女子力求要将自己塑造成为一个道德上的完善者。

2.请你针对本课进行教学反思。

【参考答案】

关于主人公形象问题,学生的分析是比较到位的,我认为还可以再近一步。

大家都认为氓是很不应该的,是个不负责的男人。

我们可以要打破这个思维,如此“优秀”的女子,应该是可以抓住男子的心的,但为什么抓不住,难道仅仅是男子的变心?

借此问题的探讨打破学生的固化思维,拓开学生的眼界。

(第三批)

高中语文《故都的秋》

一、考题回顾

二、考题解析

高中语文《故都的秋》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)导入新课

谈起秋天,不由想起:

一庭院落,一碗浓茶,几句闲聊,点画出故都的市井情韵;一树槐蕊,几声鸽鸣,数点秋凉,体味出故都秋天的特有况味。

今天,就让我们跟随郁达夫走进《故都的秋》,感受那份来自作者笔下故都的秋味。

(二)整体感知

1.请大家先听一首名为《秋蝉》的曲子,注意感受曲子流露出的情味。

接着再请同学们看八幅美图,快速浏览课文,找出图中所展示的景象对应的是文中哪些语段?

(三、四两段)接下来请同学们诵读这两段。

2.诵读指导。

明确:

本文感情浓厚,意味隽永,文辞优美。

诵读时宜慢不宜快。

一边读一边体会景物描写所蕴含的思想感情。

(学生齐读)学生读完,教师评价。

接下来进入正文学习。

3.作者眼中的秋景具有哪些特色呢?

找出文眼。

作者在文中描写了几幅故都秋天的画面?

(1)“北国的秋,却特别的来得清,来得静,来得悲凉。

”“清”“静”“悲凉”是故都的秋的特点。

这是课文的主线或文眼。

(2)五幅画面:

小院秋晨、秋槐落蕊、秋蝉嘶鸣、闲话秋凉、秋果奇景。

(三)深入研读

1.欣赏第一幅画

(1)用自己的话描述一下画面内容。

提示:

画面有动有静,绘声绘色,秋的美,秋的情趣就在这蓝天白花中。

(2)画面中是如何体现“清”“静”“悲凉”的特点的?

冷色:

青、蓝、灰、白

破败景象:

破屋、破壁腰

以动衬静:

驯鸽的飞声

2.自由赏析另外四幅画,品味故都的秋。

(1)小组讨论

提示:

用“我从……的描写中品出了故都的秋的……特点”的形式表述。

(2)交流汇报,教师小结

3.尽管作者对秋极尽赞美之情,可我们从字里行间感受到的却是作者的寂寞、孤独、忧伤、悲凉,这是为什么呢?

明确:

特别的人生经历和特别的个人气质。

(ppt补充作者资料)

4.作者写《故都的秋》,为什么在开头结尾都写南国之秋?

明确:

对比烘托、首尾照应、结构严谨。

(四)拓展延伸

读完全文,你认为作者是在颂秋还是在悲秋?

明确:

作者在秋景中融入了向往和眷恋,主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的,悲凉的,因此可以说,本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

(五)小结作业

将本文与老舍的《济南的秋天》比较阅读,写一篇读后感(字数不限)。

板书设计

答辩题目解析

1.文章体现了怎样的人文精神?

【参考答案】

郁达夫从生活中体验到许多悲苦与忧愁,但是他没有彻底消沉,而是依然怀有一颗追求真善美的心灵,以审美的心态和眼光来观察故都秋景,看到了自然景观与人文景观的美好的一面;郁达夫不写北平的宫殿庙宇、亭台楼阁,而是写老百姓家院和普通街道上所见之景,写出了北平下层人民和不得意的知识分子的生活状况的一个侧影,也就是说作者的审美眼光是与普通人的生活联系在一起的,表现出作者的平民意识;郁达夫是深受中国文化浸润的读书人,他从赏景中体验和感悟到了文化气息,他以热情洋溢的文字表达了对古今中外赏秋诗文、赏秋文化的珍爱,课文后半部分有一段集中蕴蓄着这种文化气息和珍爱情感。

一篇写景散文能连通历史人文,亦表现出作者的人文关怀,读来自然增添了许多“厚重”感。

2.如何减轻学生与文章之间的时代隔阂?

【参考答案】

这是一篇情深意浓的抒情散文,按理很容易打动读者心灵,但由于写作年代久远,作者抒写的思想感情让学生感受和理解起来可能有些困难。

困难主要在于一些“负面”情感难以理解。

如“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,“清”“静”好理解,“悲凉”就不好理解。

也许在学生看来,“清”“静”是“正面”的感受,与之相应的该是“优闲”“欣喜”之类“正面”情绪、情感,所以“悲凉”好像是“清”“静”之后的一大转折。

可以提示学生,在30年代旧中国,连年战乱,民生凋敝,读书人也衣食无所安,居无定所。

为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。

他描写自己心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是整个的人生感受。

这种感受在郁达夫的其他作品中也时有流露。

让学生想象着郁达夫久有品赏故都的秋的心愿,又久经颠沛流离的生活,如今终于回到故都北平的天地里,自然有多种复杂的感受,包括“负面”的感受。

另外,还要指导学生反复读,带着深情读,渐渐感悟到作者的心态意绪,便是进入了课文的情境。

(第四批)

高中语文《锦瑟》

一、考题回顾

二、考题解析

高中语文《锦瑟》主要教学过程及板书设计

教学过程

(一)导入

(播放瑟乐《淡月映鱼》)同学们,知道这是什么乐器弹奏的音乐吗?

这是瑟所弹奏的《淡月映鱼》。

瑟音清幽哀怨,适合弹奏悲怨的曲调。

有人曾经这样来描述瑟乐:

如果说筝是青年的爽朗,琴是老者的沧桑,那么瑟便是中年的深沉。

人到中年,在饱尝人间冷暖,历经人生百态,阅尽沧海桑田之后,李商隐在《锦瑟》中会给我们带来怎样深沉的内心体验呢?

让我们走进《锦瑟》。

(二)初读,感受诗美

1.教师范读。

2.学生谈情感基调。

(哀婉伤感)

3.学生自由读诗,师适当点评。

(三)品读,走入诗境

1.你能找到诗中直接表达作者情感的词语吗?

(惘然)

2.诗作中作者是如何传达伤感而又迷惘的情感的?

分小组学习,各组选择其中一联解读。

首联:

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

聆锦瑟之繁弦,思华年之往事;音繁而绪乱,怅惘怨恨以难言。

“锦瑟”,其形美丽精致;其声清幽哀怨,常与忆念、离别等悲怨情绪相联结。

“无端五十弦”,犹言没来由地,平白无故地,此时人痴语。

锦瑟到底有多少弦,并不是锦瑟的过错,可是诗人却硬来埋怨它:

锦瑟阿,你干嘛要有那么多弦?

“一弦一柱”,犹言一音一节,拨动一根琴弦。

瑟具五十弦,拨动瑟弦,繁音促节,令听者顿生烦乱思绪,所谓音繁而绪乱,怅惘以难言。

故一音一节皆引思绪,聆锦瑟之繁弦,思华年之往事。

由此也可见,往事之千重,情肠之九曲。

“思华年”,直言本作是追思之作。

华年,所谓美丽的青春年华。

颔联:

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

“庄生晓梦”,梦,美好而短暂,不禁让人伤感。

美好而虚缈的梦境令人神往却让人迷惘。

“杜宇啼春”,托冤禽之悲啼,表达诗人无限的悲感和难言的怨愤,哀怨而悲凄的情调。

“春心”,伤春之心,比喻对失去了的美好的事物的怀念。

颈联:

沧海月明珠有泪,蓝田玉暖玉生烟。

“沧海月明”“明珠泣泪”,高旷皓静,凄寒孤寂的境界,表达了世事难以两全的怅惘伤感的情调。

“蓝田日暖”“良玉生烟”,美丽温暖却虚无缥缈之境,可望而不可即的无奈与迷惘。

颈联两句所表现的,是阴阳冷暖、美玉明珠,境界虽殊,而怅恨则一。

诗人对于这一高洁的感情,是爱慕的、执着的,然而又是不敢亵渎、哀思叹惋的。

尾联:

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

拢束全篇,明白提出“此情”二字,与开端的“思华年”相为呼应。

说明怅惘的苦痛心情。

3.同学们通过意象的赏析给我们营造了一种充满伤感迷惘的凄美之境,给人以无比新鲜而动人的感受。

那么到底是什么样的意象有这般的魅力?

晓梦、春心、珠泪、玉烟,试着找找这四个意象的共同特点。

(朦胧,说不清道不明。

运用神话传说典故。

很美,凄美。

)

这种意象特别适合表达李商隐复杂变化、惆怅莫名的心境。

4.更多地了解李商隐,理解李商隐。

同学们,你们对于李商隐有怎样的了解?

对于这篇作品的创作背景有哪些了解?

学生自由说,教师整理和补充。

(四)研读,拓宽思维

对比阅读李商隐其他的无题诗,进一步感受李商隐的情思和其无题诗的特点。

(五)小结全诗

同学们,课要结束了,但是我们穿越千年的诗歌之旅并没有结束。

让我们用情感作为沟通古今的桥梁,用真心品味真情,从诗中感受那人生世相的新鲜有趣。

板书设计

答辩题目解析

1.你认为本诗的主旨是什么?

【参考答案】

此诗内容很有争议。

有人认为“锦瑟”是令孤楚家婢女名,这是首爱情诗;有人认为是追怀他死去的妻子王氏而作,是首悼亡诗;还有人说瑟有适、怨、清、和四种声调,诗的中间四句每句各咏一调,是一首描绘音乐的咏物诗。

现在认为较为合理的解释是:

本诗为李商隐晚年追叙生平,自伤身世之辞。

2.本诗中间两联用了哪些典故?

这些典故渲染了一种什么样的情调?

【参考答案】

中间两联共用了四个典故。

一是庄周梦蝶的典故,意为曾经有过梦想,曾经沉迷在美好的境界中。

诗人借此典的虚缈的梦境隐喻年轻时沉迷的美好的情境。

二是用望帝魂化杜鹃的典故,意为曾经害过相思,有过殷切的思念。

三是用南海鲛人的故事,意在说梦想和思想都破灭后所得只是满眼的泪水。

借此把月珠泪合而为一,构成了一个朦胧的妙境,表达一种复杂的怅惘情怀,既有对其高旷浩净的爱赏,又有于其凄寒孤寂的感伤。

四是用传说中蓝田产玉的故事,意在说梦想和思情破灭后的迷惘。

诗人借此具有极高美学意味的理想景色,抒发一种对于高洁情感无法亲近的怅恨。

四个典故的运用,表达了诗人怅惘、悲伤的内心情感。