黄简书法讲座第44课笔记大圈的转1.docx

《黄简书法讲座第44课笔记大圈的转1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黄简书法讲座第44课笔记大圈的转1.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

黄简书法讲座第44课笔记大圈的转1

黄简书法讲座第44课笔记:

大圈的转

1.内旋和外拓

上一堂课讲了半圈规则,书法中的转圈,以半圈为一单位,超过半圈就会引起绞锋。

这是很基本,却又被人长期忽略的概念。

王羲之第八代传人,唐朝大书法家虞世南对此有深入的论述。

虞世南在《笔髓论》中讲到行书时这样说:

“行书之体,略同于真。

……其腕则内旋外拓,而环转纾结也。

旋毫不绝,内转锋也。

”请各位注意,这里出现了“内旋外拓”这四个字,我用红颜色标示,具体意思我等一下解释。

在讲到草书时,虞世南这样说:

“草即纵心奔放,覆腕转促,悬管聚锋,柔毫外拓,左为外,右为内,起伏连卷,收揽吐纳,内转藏锋也。

”这里又出现了“外拓”和“内转”。

而且还有一句话“左为外,右为内”。

这六个字就是一把钥匙。

没有这六个字,我们就只能在黑暗中摸索了。

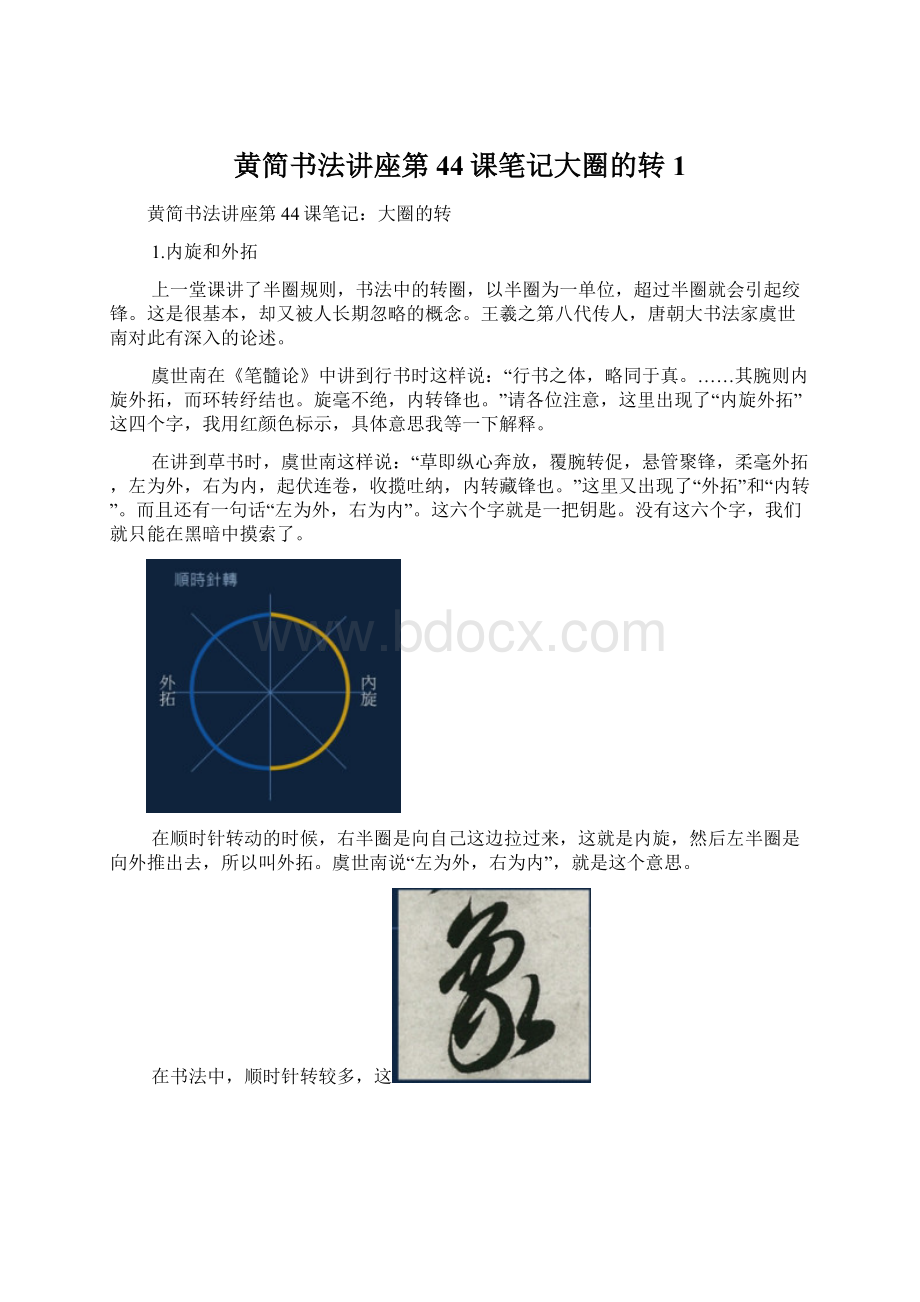

在顺时针转动的时候,右半圈是向自己这边拉过来,这就是内旋,然后左半圈是向外推出去,所以叫外拓。

虞世南说“左为外,右为内”,就是这个意思。

在书法中,顺时针转较多,这

可能与大多数人用右手有关。

你看智永

这个草书“象”字,就是不断地写顺时针内旋圈。

如果你是逆时针转动,那就正好反过来了,左半圈是向自己这边拉过来,成为内旋,然后右半圈是向外推出去,这就成为外拓。

举例来说,王羲之《得示贴》,这个“也”字,最后一笔就是逆时针内旋圈。

又如“永”字八法第三笔“努”,也是逆时针内旋。

内旋是由外向内,外拓是由内向外,这是两个相反的方向,它们的交会点,就是我上一堂课讲的绞锋点。

毛笔毫毛只所以会绞锋,就是因为行笔方向改变,由于摩擦力的关系,内圈毫毛和外圈毫毛就会交换位置,这样一来就绞起来了。

但再过半圈,毫毛又交换一次位置,绞起来的毫毛就回到原来的状态,绞锋也就自动消失。

我把这一点称为纾结点,就是虞世南讲的“而环转纾结也”。

上一堂课我给大家看过这个“帝”字,它下面连续有几个圈,因为不懂怎样避免绞锋,所以笔锋一过绞锋点外拓,

就因绞锋而产生大量飞白。

当它走到纾结点时,毫毛恢复原状,所以右半圈内旋就没有飞白了。

2.各体点画的内旋和外拓。

我们来看看,各种书体的点画是怎样运用内旋和外拓的。

弧线最多的是篆书,我举秦朝李斯《绎山刻石》“曰”字为例。

先写两横,然后依次写左边弧线和右边弧线。

现在我们知道了,左边弧线是逆时针内旋,右边弧线是顺时针内旋。

又如这个“不”字,第一笔是横,第二笔、第三笔是相对的两条弧线,先逆时针内旋,再顺时针内旋,第四笔是一竖,然后第五、第六笔又是相对的弧线,同样先是逆时针内旋,然后顺时针内旋。

有时候看起来很长的弧线,也只是顺逆两种内旋圈连接起来的。

如吴昌硕临《石鼓文》这个“以”字,第一笔顺时针内旋,第二笔逆时针内旋,第三笔又改为顺时针内旋,将来我讲篆书课程时会详细分析。

篆书点画,只是用横竖

直线和内旋弧线。

隶书承接篆书而来,它增加了直线的运用。

但如果写弧线,同样也是用内旋的。

你看这个东汉《曹全碑》的“父”字,一共四笔,其中两根是顺时针内旋,两根是逆时针内旋。

这里看不到外拓圈,但实际上从写完撇到捺,笔锋飞度是沿着外拓圈走的。

简言之:

汉字横笔从左到右,竖、撇、捺都是从上到下,不会反方向写。

除了钩,正体点画基本上不用外拓。

外拓往往是点画间的联系,也就是踆锋路线。

举例来说,一个“十”字,我们看不见外拓圈,但在草书如王羲之《平安贴》中,外拓线就有了。

这是踆锋的中线,表示两个点画的连接。

这两笔横竖,不是分散独立的,是一个笔势。

这外拓圈就是由下往上写,倒笔。

把外拓圈写出来,是从草书开始的。

因为草书的点画经常是连接的,所以在草书中,外拓圈不仅仅是牵线,有时候还成为草书的笔画。

这是《急就章》“列”字,你看它下面

写了一圈半,包括三根弧线:

左右两根蓝色的是顺时针内旋,中间这一根就是顺时针外拓线。

这不仅仅是牵丝连接,本身已经成为草书笔画的一部分。

但因为绞锋问题,外拓圈不容易写,你看传为唐朝《古诗四贴》草书“别”字,顺时针外拓圈两个箭头所指的地方,其实都是补了一笔。

作者用倒笔往上写,很失败。

至于逆时针的外拓圈,那就更不容易写了。

《古诗四贴》草书“老”字,连续三次逆时针外拓,第一次和第三次写得小还可以,接近于一个节点,第二次写大了,又出事了,出现了黑黑的一大块。

3.避免绞锋的方法

如果你能避免绞锋,那么写外拓也就没有问题了。

3.1到绞锋点飞出

汉字本来的设计,原本是不写外拓,譬如皇象《急就章》一个简单的“人”字,只有两笔,一撇是顺时针内旋,一捺是逆时针内旋,绞锋点在什么地方呢?

就在一撇的结束的地

方。

有没有外拓圈呢?

那就是连接撇捺的那个半圈。

这个外拓半圈是飞度的,不是在纸面上实际写的。

这样一来,就避过了绞锋的问题。

就算

是行草书,都可以用这个飞度的方法。

一到绞锋点就飞出。

这是行书,王羲之《兰亭序》,这个字王羲之也没有用外拓圈,两个连接的线条都是用飞度的。

这一招在真书中就更多了,真书就是隐藏外拓圈。

你看这两个“力”字,都是草书,第一笔顺时针内旋,到达绞锋点飞出。

然后再写一撇,也是顺时针内旋,不写外拓就没有绞锋的问题,这叫“惹不起还躲得起”。

见着你这绞锋点有点麻烦,我避开就是了。

3.2把外拓圈尽量写小

第二个方法是把外拓圈尽量写小。

小到什么程度呢?

就等于一个节点。

节点我已经讲解过,大家都会写了。

《古诗四贴》这个“老”字,逆时针外拓写大了有点问题,下面这个就把它缩小,是

不是很像一个节点?

那就顺利过去了。

王羲之《十七贴》“先”字,这个字有两处外拓,王羲之把它们都最小化了,小到几乎感觉不到。

绞锋原本就是因为摩擦力的积累引起的,现在小到一个点,来不及摩擦已经过去了,这个方法不是很聪明吗?

唐朝孙过庭小草,最近于王羲之,孙过庭《书谱》有四个“先”字,上面的外向圈真的很像王羲之。

下面他干脆用了飞度。

3.3用尖锋外拓

第三个方法,用尖锋外拓,草书以使转为形质,外拓有其价值,行草书中的牵丝,用尖锋写,容易写。

尖锋和纸面的接触只有一个点,摩擦力最小。

那也就意味着尖锋过绞锋点,笔心毫毛几乎不会绞起来。

所以在接近绞锋点的时候,把笔锋逐渐竖立,以取得尖

锋,这样就可以安全地过绞锋点了。

你看王羲之

这个字,一竖下来是侧锋,但收笔逐渐改用尖锋,而以尖锋外拓,下一横又回到用侧锋。

这个“妄”字有一笔是逆时针外拓,这也是用尖锋写的。

唐朝流行雀嘴笔,从日本正仓院所藏唐笔来看,笔头普遍短小,笔心用硬毫,而且外面用麻纸包裹,这样的笔自然不容易绞锋。

而现在流行羊毫长锋笔,属于宋代以后的无心散卓笔,绞锋就成为普遍的问题。

有一位大家很熟悉的唐代书法家怀素,历史上说他写草书“左盘右蹙如惊电”,速度飞快。

为什么他可以写得那么快?

连外拓都很少绞锋。

原因很简单,就因为他使用硬毫短锋笔。

所以历代都强调,书法用笔笔心最好是兔毫。

短锋硬毫有利于使用尖锋,长锋软毫则便于使用侧锋。

3.4用侧锋换面。

一讲到侧锋,马上就有八面锋的用法。

侧面可以改换,用前后两个面各写半圈,也可以避过绞锋。

上一课讲小圈节点,就是用这个方法。

用于大圈也可以。

这种换面的写法,优点是速度快,缺点是只能用一分、二分笔。

如果你用三分笔,就难以翻身。

你看王羲之这个“茂”字的左下角外拓,是不是跟上一堂课讲的节点小圈写法很相似?

又很像以前讲过的顿笔收。

3.5加节点

各位还记得“永”字八法的原则“笔笔断而后起”吗?

这是一个简单而聪明的办法。

把长线条分成短线条去写,这样当然容易了。

我拿勾努势为例,如果你起笔两面换,然后转弯三面换,最后写钩三面换,这就是一条长线条,中间没有收过笔,方向换了好几次,写起来会很麻烦。

而你把它断成三根短线,写一段收一次笔,然后踆锋写下一笔,难度就大为降低了。

内旋、外拓原来各是一个半圈,当你写的时候,不要把它们连接起来当作一个圈来写,这就是写长线条了。

正确的想法,应该是当作两个半圈,而中间加一个节点,收一次锋,把笔心回直,然后接下去写外拓,这样就是新的一笔了。

新的一笔写半个圈,当然是没有问题的。

加节点是用笔重要的手段,理论上任何地方都可加。

但通常只需要加在起笔和收笔处。

两笔交会,一个收一个起,就自然过渡了。

你看《远宦贴》这个“救”字,第一笔线条太长,又涉及外拓,王羲之就加了一个节点。

这是王羲之《远宦贴》草书“武”字,中间这个圈,看清楚了,也是加了节点的。

这个“安”字收笔长圈,因为加了一个节点,所以就没有牵丝,避过了外拓的问题。

今天的练习是写一个圈。

最简单的就是写一个“人”字,我们书法里面称它为“交争势”。

那我们可以有四个写法:

第一个是写一撇以后,飞出去写一捺;第二个是侧锋写下来,到这儿用尖锋拉出去写一捺;第三个是用侧锋写下来,也用侧锋换面的方法写一捺,那么你看,这个地方是细的,这个地方是粗的,因为它前后两个面都是侧锋。

第四个也是最重要的一个,就是加节点,来到这儿以后,收笔加一个节点,然后你出去,就有牵丝了。

本节要点:

内旋和外拓。

各种书体的内旋和外拓。

写外拓避免绞锋的方法。

要点解读:

思考题:

为什么虞世南只是在《笔髓论》“行书”和“草书”中论述内旋和外拓?

为什么唐人说钩不宜长?