人教部编语文八下9《桃花源记》学案.docx

《人教部编语文八下9《桃花源记》学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编语文八下9《桃花源记》学案.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

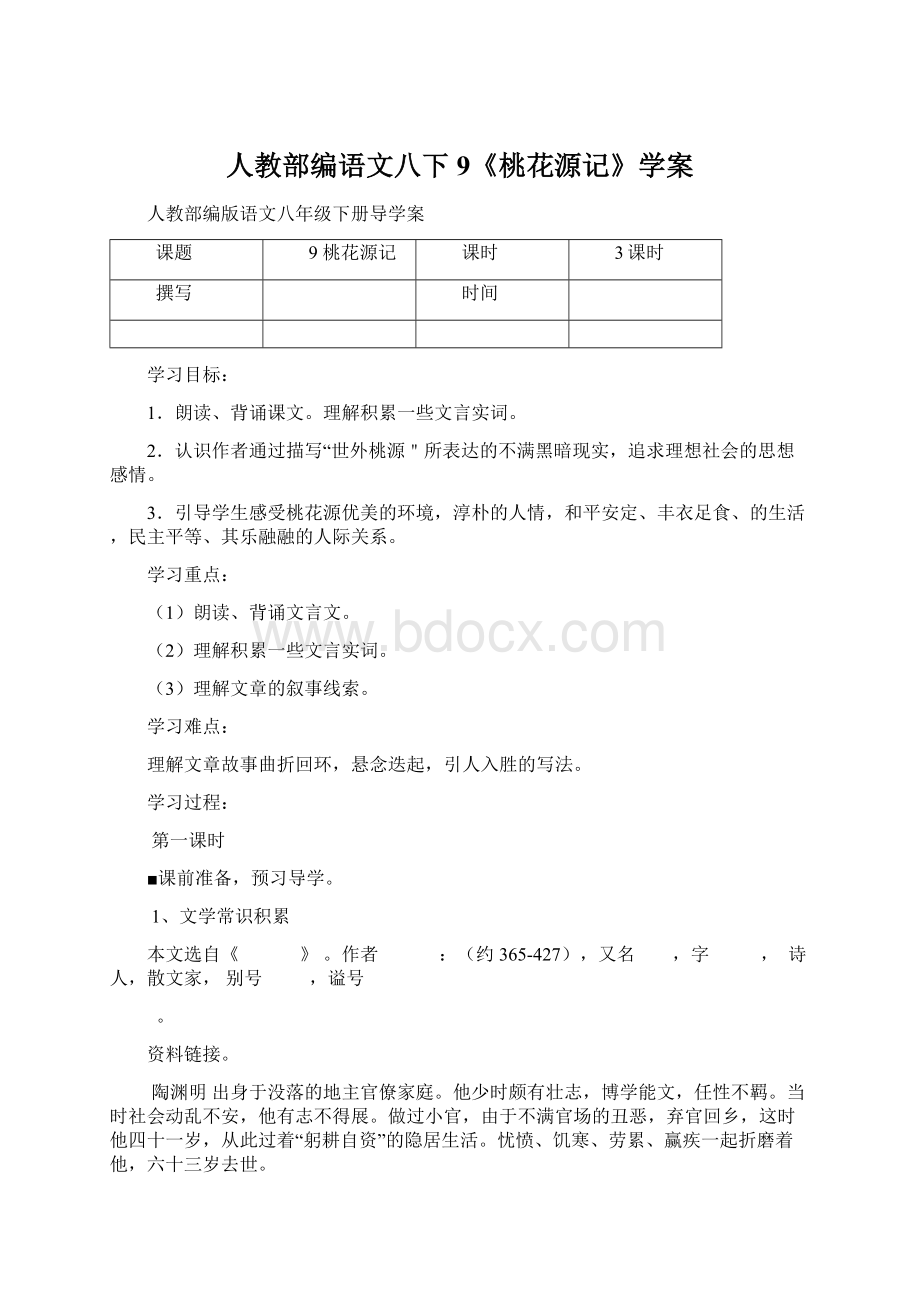

人教部编语文八下9《桃花源记》学案

人教部编版语文八年级下册导学案

课题

9桃花源记

课时

3课时

撰写

时间

学习目标:

1.朗读、背诵课文。

理解积累一些文言实词。

2.认识作者通过描写“世外桃源"所表达的不满黑暗现实,追求理想社会的思想感情。

3.引导学生感受桃花源优美的环境,淳朴的人情,和平安定、丰衣足食、的生活,民主平等、其乐融融的人际关系。

学习重点:

(1)朗读、背诵文言文。

(2)理解积累一些文言实词。

(3)理解文章的叙事线索。

学习难点:

理解文章故事曲折回环,悬念迭起,引人入胜的写法。

学习过程:

第一课时

■课前准备,预习导学。

1、文学常识积累

本文选自《 》。

作者 :

(约365-427),又名 ,字 ,诗人,散文家,别号 ,谥号

。

资料链接。

陶渊明出身于没落的地主官僚家庭。

他少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。

当时社会动乱不安,他有志不得展。

做过小官,由于不满官场的丑恶,弃官回乡,这时他四十一岁,从此过着“躬耕自资”的隐居生活。

忧愤、饥寒、劳累、赢疾一起折磨着他,六十三岁去世。

本文写作年代大约是宋永初二年(421年),其时陶渊明已经五十七岁了。

他拒绝同刘格的来政权合作,不满黑暗的政治现实,同时由于他和农民接近,理解他们追求理想社会的愿望,所以写了这篇记和诗。

2、给下列加点字注音。

晋太元中落英缤纷豁然开朗屋舍俨然

男女衣着黄发垂髫便要还家妻子邑人

间隔此中人语云诣太守无问津者

3、熟读课文。

■课堂教学。

1、情境导入。

2、纠正预习错误。

3、在读准字音、读清句读的基础上,教师指导学生朗读,要求读出感情,读出韵律。

朗读指导:

1对偶句、四字句要读出对称感来。

如:

“忽逢/桃花林,夹岸/数百步,中无/杂树,芳草/鲜美,落英/缤纷。

”

2语调、节奏要读出轻重缓急,读出感情。

如“a问今是何世,b乃不知有汉,c无论魏晋。

”一句,加着重号的词宜重读,语调稍慢;a句读得略平缓,b、c句宜有起伏;a句后停顿略久些,b、c句连接要紧凑。

这样读,能较好的读出感情意味。

4、对照注释,小组合作,翻译课文第一段。

(1)重点词语。

捕鱼为业缘溪行

芳草鲜美落英缤纷

甚异之欲穷其林

(2)重点句子。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

5、再读课文,思考:

(1)概括本段的意思。

(2)渔人怎样发现桃花源的?

(3)作者怎样描写桃花林的自然景色的?

■布置作业。

背诵课文第一段。

第二课时

■课堂小测。

(另附试卷)

■课堂教学。

一、学习第二自然段。

1、熟读第二自然段,结合注释,小组合作,翻译课文。

(1)重点词语。

仿佛若有光才通人

屋舍俨然属

悉如外人黄发垂髫

阡陌交通并怡然自乐

(2)重点句子。

山有小口,仿佛若有光。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

2、再读课文,思考:

(1)渔人是如何进入桃花源的?

(2)本文中是怎样描写桃花源美好的自然环境的?

(3)本文中是怎样描写了桃花源社会环境安宁?

(4)本文中明显了桃花源人安居乐业/和平幸福的境况(或:

明显精神面貌)的?

二、学习第三自然段。

1、熟读第三自然段,结合注释,小组合作,翻译课文。

(1)重点词语。

乃大惊具答之

便要还家咸来问讯

妻子邑人绝境

遂与外人间隔乃不知有汉

无论魏晋皆叹惋

延至其家辞去

语云不足为外人道也

(2)重点句子。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

此中人语云“不足为外人道也。

”

2、再读课文,思考:

(1)哪些句子体现了桃花源人热情好客,民风淳朴?

(2)桃花源人为什么来到这个与世隔绝的地方?

(3)桃花源人和渔人谈话都涉及了哪些内容?

(4)“此人一一为具言所闻,皆叹惋。

” 桃源人为什么叹惋?

(5)文中哪些话表明桃源人听了渔人的话之后,仍想继续在桃花源中生活?

他们为什么不愿离开?

■布置作业。

1、背诵课文第二、三段。

2、完成学案。

第三课时

■课前小测。

■课堂教学。

一、学习第四、五、六自然段。

1、熟读第四、五、六自然段,结合注释,小组合作,翻译课文。

(1)重点词语。

既出便扶向路

处处志之及郡下

诣太守遣人随其往

寻向所志遂迷

欣然规往未果,寻病终

无问津者

(2)重点句子。

便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

后遂无问津者。

2、再读课文,思考:

(1)渔人偶遇桃源,“处处志之”,最终却“不复得路”,其中寄寓了作者怎样的思想?

(2)刘子骥“闻之,欣然规往”说明了什么?

(3)本文的线索是什么?

(4)桃花源是陶渊明描绘的美好的理想社会,也反映了人民群众的愿望。

请概括这一理想社会的特点。

(5)作者生活的时代,赋役繁重,战乱纷起,但文中描绘的却是另外一番图景,这寄寓了他什么样的愿望?

(6)出自本文一直沿用至今的成语有哪些?

试解释它们的含义。

■课后检测。

(一)

阅读《桃花源记》,完成问题:

1、下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是()(2分)

A.武陵人/捕鱼为业B.问/今是何世

C.率妻/子邑人来此绝境D.后遂无问/津者

2、对下面语句中加点的词解释不正确的一项是(2分))

A.遂与外人间隔(隔断,隔绝)B.阡陌交通(互相通达)

C.乃不知有汉(副词,竟,竟然)D.不足为外人道也(介词,对、向)

3、下面对所选文段内容理解不正确的一项是(2分)

A.本文第一段着眼于“异”字,为下文描写更令人惊异的桃花源作了铺垫。

B.文章第二、三段是全文的重点,无论是写桃花源人们的生活环境还是写人物的交谈,都有一些生动可感的细节,使人如临其境,如见其人。

C.文中真实地描绘了桃花源中人们的生活场景,生动地展现了一个人人劳作、生活安定、风气淳朴的现实社会。

D.这篇文章记叙层次清楚,一环套一环,一气呵成,结构非常严谨。

4、用现代汉语写出下面文言语句的大意。

(4分)

(1)渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

译文:

(2)此人一一为具言所闻,皆叹惋。

译文:

5、作者在本文中描写的世外桃源有何用意?

(2分)

答:

6、根据本文内容,恰当选用文中的四字短语填空。

(3分)

武陵渔人“忘路之远近”,发现了桃花林,甚是好奇,就“□□□□”。

进入桃花源,他感

到桃花源人的生活是那么“□□□□”。

离开桃花源时,他“处处志之”,但再来寻找时还是“□□□□”。

7、下列对文章内容理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.桃花源里,没有剥削和纷扰,土地肥沃,男女耕作,老幼欢乐,是古代理想中的“大同社会”的形象体现。

B.在听了渔人对外界的介绍后,桃源人叹惋不已,从上下文推知,他们发出的主要是“山中方一日,世上已千年”的时光易逝。

C.桃源人希望渔人不要把这里的情况告诉给外界,目的是希望远离战乱和苦难,永不受打扰,继续享受这宁静祥和的生活。

D.作者既描绘了桃花源里一幅鲜活的人间生活的图景,又极力表现它的似有似无。

寻觅不可得,反映了作者的理想与现实之间的矛盾。

(二)

【甲】林尽水源,便得一山,山有小口,彷佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然。

有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”

(节选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】孔子过泰山侧,有妇人哭于墓者而哀。

夫子式①而听之,使子路问之,曰:

“子之哭也,壹②似重有忧者。

”而曰:

“然!

昔者吾舅③死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。

”夫子问:

“何为不去也?

”曰:

“无苛政。

”夫子曰:

“小子④识之,苛政猛于虎也。

”

(节选自《礼记·檀弓下》)

【注释】①式:

同“轼”,车前的扶手横木,这里用作动词。

②壹:

真是,实在。

③舅:

公公。

古代以舅姑称呼公婆。

④小子:

古时长辈对晚辈或老师对学生的称呼。

17.解释下面加点的词语。

(4分)

①阡陌交通:

②便要还家:

③子之哭也:

④苛政猛于虎也:

18.用现代汉语翻译下面各句。

(4分)

①乃不知有汉,无论魏晋

②今吾子又死焉

19.从表达方式看,甲乙两文都运用了(填2字);从艺术表现手法看,甲文主要运用了(填2字)的手法寄托作者的理想,乙文主要运用了(填2字)的手法突出主题。

(每格限填1字)(3分)

20.桃花源人、泰山妇人为什么都不愿意离开他们各自生活的地方?

(用自己的话回答)(4分)

《桃花源记》小考卷之一

一、填空。

(5分)

1、陶渊明,一名,字,(朝代)著名诗人。

因宅边有五棵柳树,自号。

2、本文选自。

二、解释加点词语。

(6分)

捕鱼为业缘溪行

芳草鲜美落英缤纷

甚异之欲穷其林

三、翻译下面的句子。

(9分)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树。

渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

《桃花源记》小考卷之二

阅读课文第二、三段,完成后面的问题。

1、从选段中理出“渔人”的行踪,在空格处填入短语。

(2分)

发现桃花源——()——()

2、解释下列句中加点的实词。

(4分)

(1)屋舍俨然:

(2)鸡犬相闻:

(3)咸来问讯:

(4)皆叹惋:

3、在选段中找出与下列加点字意思相同的词。

(2分)

⑴悉如外人()⑵便要还家()

4、下列各组词语在文中的意思与现代汉语的意思全都不同的一项是()(2分)

A、良田无论B、绝境问津

C、问讯间隔D、交通妻子

5、用现代汉语翻译下面的句子。

(5分)

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

6、第一段中表现桃花源优美环境的句子是,,

;表现村中人快乐生活的句子是

。

(4分)

7、请你用自己的话,说出桃花源人与渔人的交谈都涉及了哪些内容。

(3分)

《桃花源记》小考卷之三

阅读全文,回答问题:

1、解释下面句中加点字词的的含义。

(3分)

(1)桑竹之属

(2)悉如外人(3)余人各复延至其家

2、下面加点词的意思和现代汉语相同的一项是()(2分)

A.仿佛若有光B.阡陌交通,鸡犬相闻

C.率妻子邑人来此绝境D.乃不知有汉,无论魏、晋

3、用现代汉语翻译下面的句子。

(4分)

黄发垂髫,并怡然自乐。

此人一一为具言所闻。

4、“便要还家,设酒杀鸡作食”“余人各复延至其家”表现了桃花源中人们的特点;

他们在送渔人离开时嘱咐他“不足为外人道也”是因为

。

(2分)

5、世外桃源寄托了陶渊明怎样的社会理想?

(4分)

6、本文的线索是什么?

围绕这一线索,作者写了哪几件事?

(4分)

7、文中哪些话表明桃源人听了渔人的话之后,仍想继续在桃花源中生活?

他们为什么不愿离开?

(3分)

8、陶渊明生活在政治黑暗、战乱频繁、民不聊生的时代。

他笔下的“桃花源“其实并不存在。

那么,陶渊明描写这一世外桃源有什么用意呢?

(3分)

答案:

1.D(“问津者”是一个具有独立意义的语言单位,中间不能停顿)(2分)

2.B(交通:

互相通达)(2分)

3.C(桃花源的生活场景是虚构的,展现的是理想社会而不是现实社会)(2分)

4.

(1)渔人觉得非常奇怪(1分),又继续往前走,想找到林子的尽头(1分)。

(2)这个人一一给(他们)说了自己知道的(1分),(听的人)都长叹表示惋惜(1分)。

5.表达了对理想社会的热烈追求(1分),同时也含蓄地表达了对社会现实的不满(1分。

17.(4分)①交错相通②通“邀”③你④繁重,使人难以忍受(各一分)

18.(4分)①(他们)竟然不知道有过汉朝,更不必说魏朝和晋朝了.(2分)②如今我的儿子又被老虎咬死了.(2分)

19.(3分)记叙(描写)虚构(想象)反衬(对比)(各1分)

20.(分)桃花源与世隔绝,远离战争,没有繁重的赋税和无尽得徭役;环境优美,民风淳朴。

人们安居乐业,祥和幸福。

(2分)虽然一家祖孙三代死于虎口,但是泰山妇人深知山下世间苛政带来的灾难远比山中的老虎更为惨烈,更令人不堪忍受。

(2分)(意对即可)。