噶米精编河南省中考历史总复习 第一部分 中考考点过关 模块一 中国近代史 主题二 近代化的早期探索与民族危.docx

《噶米精编河南省中考历史总复习 第一部分 中考考点过关 模块一 中国近代史 主题二 近代化的早期探索与民族危.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《噶米精编河南省中考历史总复习 第一部分 中考考点过关 模块一 中国近代史 主题二 近代化的早期探索与民族危.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

噶米精编河南省中考历史总复习第一部分中考考点过关模块一中国近代史主题二近代化的早期探索与民族危

主题二 近代化的早期探索与民族危机的加剧

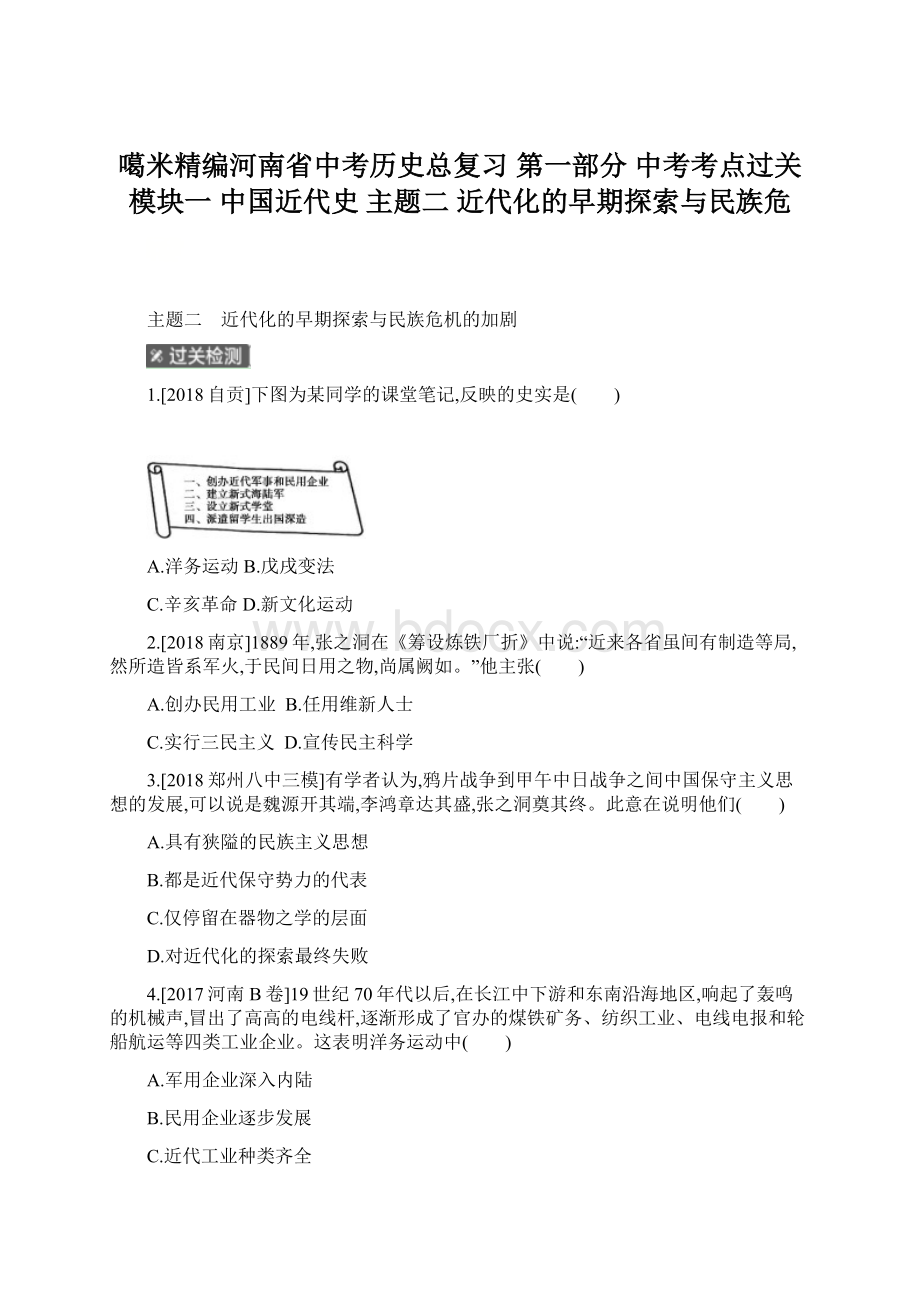

1.[2018自贡]下图为某同学的课堂笔记,反映的史实是( )

A.洋务运动B.戊戌变法

C.辛亥革命D.新文化运动

2.[2018南京]1889年,张之洞在《筹设炼铁厂折》中说:

“近来各省虽间有制造等局,然所造皆系军火,于民间日用之物,尚属阙如。

”他主张( )

A.创办民用工业B.任用维新人士

C.实行三民主义D.宣传民主科学

3.[2018郑州八中三模]有学者认为,鸦片战争到甲午中日战争之间中国保守主义思想的发展,可以说是魏源开其端,李鸿章达其盛,张之洞奠其终。

此意在说明他们( )

A.具有狭隘的民族主义思想

B.都是近代保守势力的代表

C.仅停留在器物之学的层面

D.对近代化的探索最终失败

4.[2017河南B卷]19世纪70年代以后,在长江中下游和东南沿海地区,响起了轰鸣的机械声,冒出了高高的电线杆,逐渐形成了官办的煤铁矿务、纺织工业、电线电报和轮船航运等四类工业企业。

这表明洋务运动中( )

A.军用企业深入内陆

B.民用企业逐步发展

C.近代工业种类齐全

D.机器生产由此开始

5.[2018郑州适应性训练]柏杨在《中国人史纲》中写道:

“洋务派在观察强大对手(西方列强)的优点时,不归功于对手的强壮如牛,反而归功于对手有一副漂亮的拳击手套。

”这主要反映了( )

A.西方人普遍身体素质优于清朝国民

B.洋务派未认识到西方国家强大的根源

C.洋务派应注重改善国民的身体素质

D.洋务运动学习西方先进技术毫无意义

6.[2016河南B卷]下图反映的史实影响了( )

用海军经费修建的颐和园

A.鸦片战争B.第二次鸦片战争

C.左宗棠收复新疆D.甲午中日战争

7.[2018海南]“我们从军卫国,生死早已置之度外。

我们虽然牺牲了,但可以壮国家的军威。

”邓世昌用热血和生命践行这一誓言是在( )

A.虎门战役B.平壤战役

C.黄海海战D.威海卫战役

8.[2018呼和浩特]1843年,英国取得了一项特权——中国将来给予其他国家任何权利,英国人可以“一体均沾”。

按此规定,英国可从《马关条约》中分享的权利是( )

A.割地B.赔款

C.办工厂D.赎辽费

9.[2018郑州八中三模]甲午战争改变了中国历史走向。

稍后的中国,循序渐进的洋务新政就此终止。

自1895年算起,至1915年袁世凯“帝制自为”,在二十年时间里中国走过了西方国家诸如法国差不多两百年的历史。

这种剧烈的变化反映了( )

A.甲午战败宣告洋务运动的破产

B.近代中国社会变革速度超过西方

C.革命成为社会变革唯一的主旋律

D.甲午变革引发了中国人的政治激进

10.[2019原创]下表所示史实发生在哪次战争之后( )

帝国主义列强在中国划分的“势力范围”简表

国别

割占和强迫租借的地区

“势力范围”

德国

强迫租借胶州湾

山东

俄国

强迫租借旅顺和大连地区

长城以北和新疆

法国

强迫租借广州湾

广东、广西和云南

英国

强迫租借九龙半岛界限街以北、深圳河以南地区和附近岛屿(今统称“新界”)及威海卫

长江流域、云南、

广东

日本

割占台湾和澎湖列岛

福建

A.鸦片战争B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争

11.[2018海南]下面诗歌片段中提到的“现代化”运动是( )

世纪末的那个多事之秋……

几个读书人呼号:

“变亦变,不变亦变”

……“杀”……

匆匆来去的“现代化”运动,

在菜市口的刑场上画上了休止符。

A.洋务运动B.百日维新

C.辛亥革命D.五四运动

12.[2018广东]在中国被日本打败举国同仇敌忾之时,康有为、梁启超等人冒着千夫所指、身败名裂的风险,冷静地提醒人们要看到敌人的长处,进而提出向仇敌学习。

他们的意图是( )

A.吸取经验进行革命

B.仿效日本变法强国

C.维新变法推翻清朝

D.学习西方抵御侵略

13.[2018河南省实验中学三模]下图所示是19世纪末分布在各地的报刊和学堂,(图中方框里的内容从上至下依次为:

强学会、《国闻报》、《时务报》、南学会、万木草堂),其宣传的思想是( )

A.“师夷制夷”“中体西用”

B.“学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制”

C.“民主与科学”

D.“试看将来的环球,必是赤旗的世界”

14.[2017河南B卷]关于下面两幅图片反映的内容,以下说法正确的是( )

A.有利于维新变法思想传播

B.促使近代民族工业的产生

C.推动资产阶级革命的开展

D.动摇封建思想的统治地位

15.[2018河北]1898年,康有为40岁,梁启超25岁。

变革前,两人都没有出过国,对西方文化和制度的了解只囿于表面,而且对于西方的认识,也只是局限于所读的传教士的出版物和对香港及上海的殖民管理中的见闻。

这说明( )

A.西方列强支持维新变法

B.慈禧太后控制着政治和军事事务

C.维新派缺乏经验

D.顽固派反对变法

16.[2018陕西]近代某报刊曾报道:

“闻近月以来,凡都中士大夫有谈及西学新法者,同僚之中均闻而却避。

盖恐人指之为康党,以致罹于法网。

故自同文馆以外,竟无人再敢言声光化电之学,念爱皮西提之音。

”这一社会现象出现的原因是( )

A.洋务运动的失败

B.民族矛盾的尖锐

C.顽固势力的反扑

D.民众的盲目排外

17.[2019原创]1901年3月,《开智录》发表评论道:

“岂不知寡不可敌众,弱不可敌强哉!

然出于爱国之心,忍之无可忍,故冒万死以一敌八,冀国民之有排外自立之一日也。

”其评论的是( )

A.太平天国运动

B.洋务运动

C.义和团运动

D.戊戌变法

18.[2018安阳二模]《庚子西狩丛谈》记载:

“庚子(1900年)之役,国家以乱民肇衅,外国连衡而入京师,两宫微服出狩……”这段文字叙述的应是( )

A.太平天国定都南京,太后、皇帝乔装外逃

B.英法联军进逼北京,清朝皇帝闻讯出逃

C.八国联军侵占北京,太后、皇帝仓皇出逃

D.义和团攻占南京,清朝皇帝被迫外逃

19.[2018河北]某举人在光绪二十七年(注:

光绪元年为1875年)的日记中写道:

“朝廷俯从和议,而输与洋夷金四百五十兆。

山西起派八百万金,吾邑派十五万金。

”材料中的“洋夷”指( )

A.英国殖民者B.英法联军

C.日本侵略者D.八国联军

20.[2018安徽]1902年,英国《泰晤士报》记者说,多少年来我们在北京或在中国的地位从未像今天这样高,我们与清朝官员的联系从未像今天这样密切。

他这么说是因为( )

A.甲午中日战争中国战败

B.清政府已成“洋人的朝廷”

C.山东主权转交日本

D.义和团沉重打击八国联军

21.[2018信阳二模](7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

时间

事件

1841年

英军占领香港岛。

1842—1852年

魏源完成《海国图志》100卷。

1851年

金田起义。

1865年

江南制造总局成立。

1872年

《申报》创刊。

1878年

左宗棠收复新疆(除伊犁外)。

1894年

兴中会成立。

1895年

公车上书。

材料二 “洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向。

”“洋务工业的官督商办和官商合办,官领其总,商出资本,无疑是一种切实的倡率引导。

它们于不知不觉中把封建主义的坚冰钻开了些微裂缝,而后,民族资本主义则可以沿着这些裂缝慢慢渗开。

”

(1)根据材料一,找出三件事,用“→”连接起来,并阐述其内在联系。

(6分)

(2)综合以上探究,请分析洋务运动是如何为新的近代化探索积蓄力量的。

(1分)

22.[2019原创](7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

图1 戊戌变法的先声图2 北京强学会旧址

图3 《万国公报》图4 湖南时务学堂故址

材料二 凡改革之事,必除旧与布新,两者之用力相等,然后可有效也。

……在中国传统思想里,变是以循环的形式表现出来的。

士大夫们相信五德转移、三统相承;老百姓则称之为“三十年河东,三十年河西”。

这种古老而又懵懂的循环论被严复译述的《天演论》打破。

在那里,中国人第一次完完整整地知道了“物竞天择,适者生存”的进化“公理”:

物竞者,物争自存也,天择者,物争焉而独存,存其最宜者也。

夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣。

这种从未有过的变的观念,呼唤着一种从未有过的社会制度。

材料三 它激起了民众对清政府的愤恨。

维新志士的鲜血,冲掉了一部分先进分子的改良幻想,愈来愈多的人走上了革命道路。

从这个意义上讲,没有戊戌时代的思想解放,就不会有20世纪初中国民主革命的迅速高涨。

(1)据材料一和所学知识,图1所示历史事件为什么被称为戊戌变法的先声?

材料一表明维新派的活动方式有哪些?

(3分)

(2)据材料二,分析戊戌变法的特点。

(2分)

(3)据材料一、三,谈谈你对戊戌变法的认识。

(2分)

1.[2019原创]对中国最大的威胁不是来自于塞外的草原帝国,而是来自于海上的工业帝国……变局观取代夷夏观,海防外交取代塞防外交成为中国外交的重中之重,“外需和戎,内需变法”成为救国之策。

与此相关的是( )

A.洋务运动B.戊戌变法

C.辛亥革命D.新文化运动

2.[2019原创]小明与同学在进行某课题的研究,下面是他们收集到的一幅图片,由此可以推测他们研究的课题是( )

A.中国海军力量的强大

B.日本军事力量领先世界

C.甲午中日战争爆发的原因

D.甲午中日战争中国战败的原因

3.[2019原创]陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:

“(它)作为一场政治运动失败了,但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后(慈禧太后)发动的政变所能剿洗干净的。

”材料中提到的运动的影响是( )

A.促使民主共和观念深入人心

B.使中国开始走上资本主义道路

C.是中国近代化的开始

D.在社会上起到了思想启蒙作用

4.[2019原创]《猛回头》中写道:

“这中国,那一点,我还有分?

这朝廷,原是个,名存实亡。

替洋人,做一个,守土官长。

”其写作的历史背景是( )

A.八国联军侵华战争

B.甲午中日战争

C.第二次鸦片战争

D.鸦片战争

5.[2018安阳二模](7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

江南制造总局上海轮船招商局

第一批赴美留学生北洋舰队“定远号”

材料二 1895年后,李鸿章伤感地反省,说:

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎……不过勉强涂饰,虚有其表。

”

材料三 梁启超说:

“李鸿章因为洋务,被天下的读书人唾骂……而我之所以推崇他、责备他、惋惜他,也是因为洋务……李鸿章出生以来,实为中国与世界发生密切关系的时代,也是中国与世界各国交流艰难的时代。

”

(1)据材料一,指出李鸿章等洋务派的探索主要涉及哪些领域。

(3分)

(2)据材料二和所学知识,分析李鸿章如此“伤感”的原因是什么。

(1分)

(3)据材料三,概括“天下的读书人”和梁启超对李鸿章分别是什么态度。

(2分)

(4)综合上述材料和所学知识,你认为应该怎样正确评价历史人物?

(1分)

参考答案:

过关检测

1.A 【解析】 由课堂笔记中“创办近代军事和民用企业”“建立新式海陆军”“设立新式学堂”“派遣留学生出国深造”,结合所学知识可知,这是洋务运动的内容。

故选A。

2.A 【解析】 注意材料中关键信息“1889年”“民间日用之物,尚属阙如”。

从19世纪70年代起,洋务派在继续发展军事工业的同时,又提出“求富”的主张,开办一些近代民用企业,以辅助军事工业。

故选A。

3.C 【解析】 鸦片战争后,魏源提出“师夷长技以制夷”的主张。

19世纪60年代,以李鸿章、张之洞等为代表的洋务派掀起了一场“师夷长技以自强”的洋务运动。

三人都只是主张学习西方的先进技术,这是其“保守”的重要表现,答案为C。

4.B 【解析】 材料中涉及的四类工业企业都是民用企业,由此可以排除A。

19世纪70年代以后,为了解决财政困难、辅助军事工业,洋务派以“求富”为口号创办了一批民用工业,B符合题意。

C在材料中没有体现。

机器生产随着鸦片战争后外商企业的出现就已开始了,排除D。

5.B 【解析】 “不归功于对手的强壮如牛,反而归功于对手有一副漂亮的拳击手套”反映了洋务派未认识到西方国家强大的根源,这也是洋务派只学习西方科学技术的重要原因。

故选B。

6.D 【解析】 海军经费挪作修建颐和园之用使甲午战争前的数年,海军军备不能得到及时更新,这是甲午战争中国战败的一个重大原因。

7.C 【解析】 1894年,在黄海海战中邓世昌与同舰官兵壮烈殉国。

8.C 【解析】 《马关条约》中的割地、赔款为日本独有的权利;赎辽费不是日本在《马关条约》中获得的权利。

由此排除A、B、D。

《马关条约》规定,允许日本在通商口岸开设工厂,按照“一体均沾”特权,英国可以分享“办工厂”的权利。

故选C。

9.D 【解析】 由“甲午战争改变了中国历史走向”等可知,材料主要反映的是甲午中日战争对其后“二十年时间里”中国历史发展的影响,排除A,D符合题意;B从材料中得不出;C与史实不符。

10.C 【解析】 根据所学知识可知,列强割占和强租中国领土、划分“势力范围”反映的史实是甲午中日战争后列强掀起瓜分中国的狂潮。

故选C。

11.B 【解析】 由诗歌中关键信息“世纪末”“几个读书人”“变”“菜市口的刑场上”,结合所学知识可知,在康有为等维新派的推动下,1898年6月11日,清政府宣布实行变法。

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益,9月21日,慈禧太后等发动政变。

康有为、梁启超先后出逃,“戊戌六君子”被捕遇害。

故选B。

12.B 【解析】 由材料中“看到敌人的长处”“向仇敌学习”,并结合所学知识可知,维新派倡导向日本学习,变法图强。

故选B。

13.B 【解析】 由材料中关键信息“19世纪末”“强学会、《国闻报》、《时务报》”等可知,材料与戊戌变法有关。

A与洋务运动有关,B与戊戌变法有关,C、D与新文化运动有关。

故选B。

14.A 【解析】 《天演论》是戊戌变法时期的启蒙思想家严复的译著,书中“物竞天择,适者生存”“世道必进,后胜于今”的进步观点推动了维新派鼓吹变法图强;《万国公报》(后改为《中外纪闻》)是维新派宣传维新变法的重要刊物。

由此可知,A符合题意。

15.C 【解析】 由题干可知,发动戊戌变法的维新派代表人物康有为、梁启超在“变革前”“都没有出过国,对西方文化和制度的了解只囿于表面”,这说明维新派缺乏经验。

故选C。

16.C 【解析】 由材料中关键信息“康党”等,结合所学知识可知,康有为等人倡导的维新变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。

1898年9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令。

材料所述现象发生于该政变之后。

故选C。

17.C 【解析】 依据题干中“1901年”“爱国之心”“故冒万死以一敌八”“排外自立”可知,《开智录》评论的是发生于清朝末年的义和团运动,答案为C。

18.C 【解析】 由材料关键信息“庚子(1900年)之役”“外国连衡而入京师”并结合所学知识可知,材料反映的事件与八国联军侵占北京有关,故选C。

19.D 【解析】 由“光绪元年为1875年”可知,光绪二十七年为1901年。

由“输与洋夷金四百五十兆”可知,材料所述为签订《辛丑条约》的相关史实。

1901年八国联军侵华战争清政府战败,被迫签订《辛丑条约》。

故选D。

20.B 【解析】 注意题干中时间信息“1902年”。

1901年八国联军侵华战争清政府战败,被迫签订《辛丑条约》。

从此,清政府成为“洋人的朝廷”,彻底沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

故选B。

21.

(1)示例:

英军占领香港岛→魏源完成《海国图志》100卷→江南制造总局成立。

(3分)鸦片战争中国战败,刺激了魏源编写《海国图志》,其“师夷长技”的思想推动了洋务运动的开展。

(3分)

(2)洋务运动刺激了民族资本主义和资产阶级的产生,为戊戌变法和辛亥革命奠定了经济和阶级基础。

(1分)

22.

(1)它(公车上书)使资产阶级维新思想转变为具有实际意义的爱国救亡的政治运动。

(1分)上书请愿、组织学会、创办报刊、建立学堂等。

(任答两点即可,2分)

(2)“变”与“新”相连(或既除旧又布新);“变”与历史进化论相结合。

(符合题意即可,2分)

(3)戊戌变法虽然失败了,但它促进了中国近代文化事业的发展。

(1分)戊戌变法促进了人们思想的解放,推动了20世纪初的民主革命(辛亥革命)的迅速高涨。

(言之有理即可,1分)

名师预测

1.A 【解析】 由材料中“对中国最大的威胁……来自于海上的工业帝国”可知,“变局观取代夷夏观”应发生于19世纪中期,即西方列强打开中国国门之后。

当时西方的坚船利炮震醒了进步的地主阶级,他们开始睁眼看世界,主张学习西方的科技文化,掀起了洋务运动。

故选A。

2.D 【解析】 根据图片中的信息,我们可以看到北洋舰队和日本联合舰队的对比,据此可以断定这与甲午中日战争有关,进一步分析可得出中国与日本军事实力的差距,军事力量的落后是甲午中日战争中国战败的重要原因之一。

故选D。

3.D 【解析】 根据材料中“政治运动”“思想文化运动”“慈禧”“政变”可知该运动是戊戌变法。

维新派主张通过变法在中国建立君主立宪制度,因此戊戌变法是一场爱国的政治运动。

同时它也促进了文化教育的发展,传播了新思想,在社会上起了思想启蒙的作用。

A、C分别是辛亥革命和洋务运动的意义,B与维新变法运动无关。

故选D。

4.A 【解析】 通过阅读材料可以判断出清政府已经变为“洋人的朝廷”,名存实亡。

结合所学知识,可以判断出该文章应该是在八国联军侵华战争中国战败,被迫签订《辛丑条约》以后创作的。

答案为A。

5.

(1)军事、经济、教育。

(3分)

(2)甲午中日战争中国战败,洋务运动破产;洋务运动没有使国家富强起来;洋务运动的目的没有实现;甲午中日战争中国战败,北洋水师全军覆没;甲午中日战争中国战败,被迫签订《马关条约》,丧权辱国。

(任意一点即可,1分)

(3)“天下的读书人”:

唾骂李鸿章。

(1分)梁启超:

推崇、责备、惋惜李鸿章。

(1分)

(4)结合历史人物所处的时代背景与社会条件来进行评价;运用辩证唯物主义观点,全面、科学、客观地进行评价等。

(符合题意即可,1分)