七年级上册历史期末试题及答案解答50.docx

《七年级上册历史期末试题及答案解答50.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级上册历史期末试题及答案解答50.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

七年级上册历史期末试题及答案解答50

七年级上册历史期末试题及答案解答(50)

一、选择题

1.郭沫若说:

“书籍被烧残,其实还在其次,春秋末叶以来,蓬蓬勃勃的自由思索的那种精神,事实上因此而遭受了一次致命的打击”材料反映的历史事件是()

A.百家争鸣B.焚书坑儒C.商鞅变法D.修万里长城

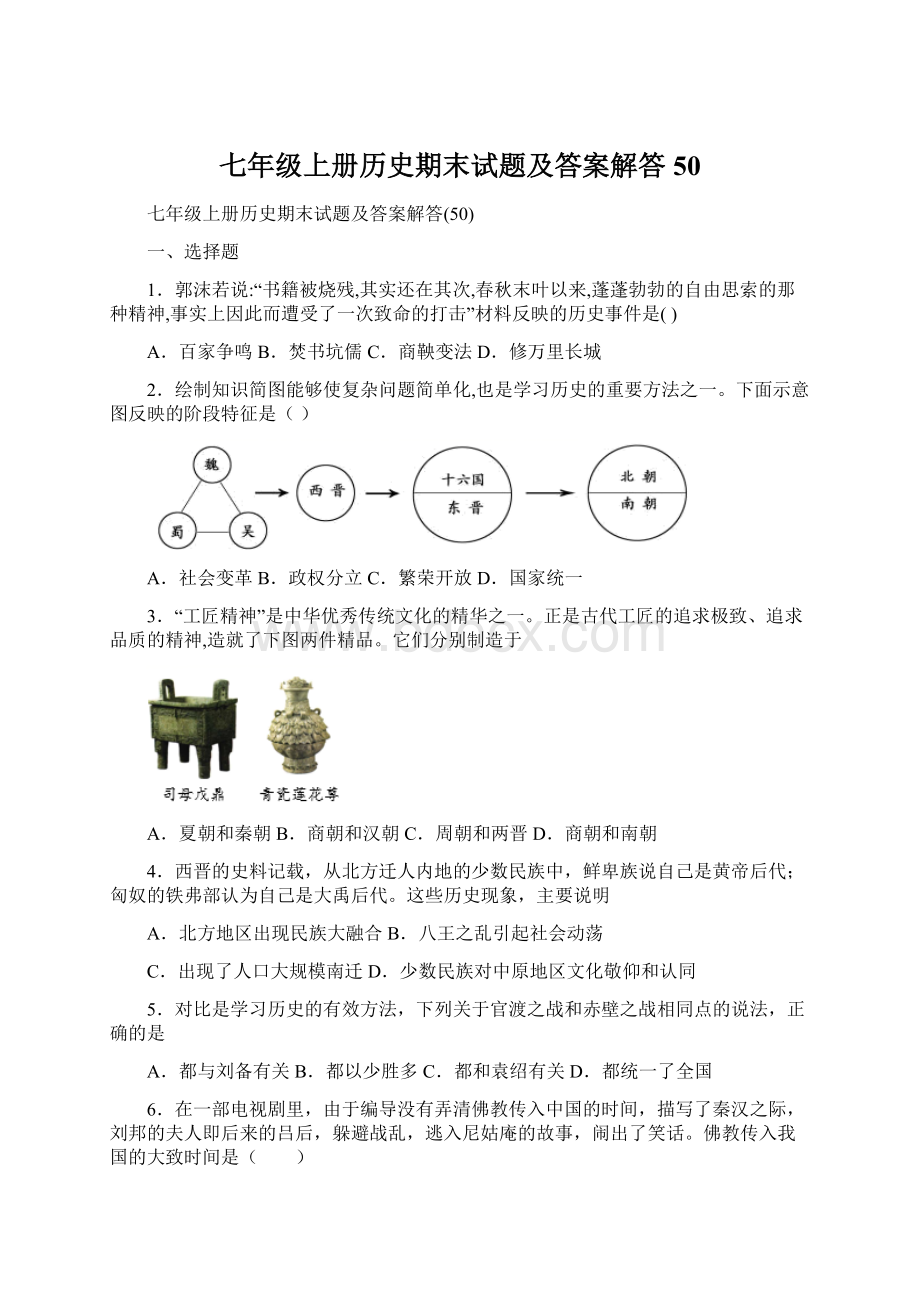

2.绘制知识简图能够使复杂问题简单化,也是学习历史的重要方法之一。

下面示意图反映的阶段特征是()

A.社会变革B.政权分立C.繁荣开放D.国家统一

3.“工匠精神”是中华优秀传统文化的精华之一。

正是古代工匠的追求极致、追求品质的精神,造就了下图两件精品。

它们分别制造于

A.夏朝和秦朝B.商朝和汉朝C.周朝和两晋D.商朝和南朝

4.西晋的史料记载,从北方迁人内地的少数民族中,鲜卑族说自己是黄帝后代;匈奴的铁弗部认为自己是大禹后代。

这些历史现象,主要说明

A.北方地区出现民族大融合B.八王之乱引起社会动荡

C.出现了人口大规模南迁D.少数民族对中原地区文化敬仰和认同

5.对比是学习历史的有效方法,下列关于官渡之战和赤壁之战相同点的说法,正确的是

A.都与刘备有关B.都以少胜多C.都和袁绍有关D.都统一了全国

6.在一部电视剧里,由于编导没有弄清佛教传入中国的时间,描写了秦汉之际,刘邦的夫人即后来的吕后,躲避战乱,逃入尼姑庵的故事,闹出了笑话。

佛教传入我国的大致时间是( )

A.秦朝末年B.西汉末年C.东汉末年D.西汉初期

7.下面两幅图片是丝绸之路沿线发掘出土的文物,这两件文物说明()

A.丝绸之路促进了东西方的文化交流

B.丝绸之路加强了西汉对西域的管辖

C.丝绸之路巩固了西汉大一统的局面

D.丝绸之路加强了我国民族间的交往交融

8.以下都是两汉时期的皇帝,按在位的先后顺序排列应该是()

A.①②③④B.②③①④C.③④①②D.④②③①

9.下图是东汉以后政权更替示意图,对该图的解释不符合史实的是

A.东汉和西晋都是全国统一的朝代B.西晋结束了三国并立的局面

C.西晋与东晋曾经南北对峙D.东晋时北方和西南有很多政权

10.西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。

凡米石五千,人相食,死者过半。

”汉高祖为了改变到处是残破荒凉的景象,巩固政权和稳定社会局势,采取的相应措施是()

A.以法治国B.重用人才C.休养生息D.以德化民

11.在原始社会,人类无法解释火的来源,火的危险性及实用性让人感到既恐惧又崇拜,于是就出现了用一系列的神及神话故事来解释火的来源的现象。

下列关于火的使用,表述不符合史实的是

A.北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽B.北京人已经懂得人工取火

C.北京人还会长时间保存火种D.学会用火是人类进化史上的里程碑

12.秦始皇曾当选美国《时代》杂志评出的历史上百名最有影响力人物。

下列可以作为秦始皇上榜理由的史实包括()

①统一六国②统一文字、货币和度量衡③实行分封制

④修筑长城⑤中央设丞相等官职,地方上推行郡县制

A.②③④⑤B.①③④⑤C.①②③⑤D.①②④⑤

13.春秋战国时期是中国历史上思想文化空前繁荣的时代,当时思想领域出现“百家争鸣”繁荣局面的根本原因是由于当时

A.社会制度大变革B.私学兴盛C.诸侯国的兼并战争D.士人的解放

14.这些肩扛劳动工具满面喜色的平民百姓最欢迎商鞅变法的哪一条?

()

A.编制户口,加强刑罚B.统一度量衡

C.推行县制D.奖励生产

15.春秋时期有众多的诸侯国,由于政治、经济发展不平衡,相互之间展开激烈的争斗。

成为春秋时期第一个霸主的是

A.楚庄王B.秦穆公C.晋文公D.齐桓公

16.小华同学在参观山西博物院举办的商周文物展览时,拍摄了一组青铜器的图片。

从中不能得到的历史信息是()

A.青铜铸造业规模宏大,组织严密B.青铜器种类繁多,用途广泛

C.青铜器物具有重要的史料价值D.青铜铸造业的工艺水平高超

17.下面是一位同学在复习中国古代某一历史时期政权更迭时制作的年代标尺,其中②处应该是()

A.夏朝建立B.商朝建立C.西周建立D.东周开始

18.小明是个军事迷,学习了涿鹿之战后,他对该战役做了如下总结,其中有一处是错的,该错误是

A.作战时间:

五六千年前

B.作战双方:

炎黄部落与蚩尤部落

C.战争结果:

蚩尤部落的军队在战鼓的激励下冲锋陷阵,最终取得胜利

D.战争影响:

扩大了黄帝和炎帝部落联盟的影响

19.考古工作者在浙江发现距今约7000年的远古人类遗址。

下面两幅图片所示文物是这个遗址中出土的碳化稻谷和猪纹陶器。

据此判断,当时在这里生活的是

A.元谋人B.北京人C.河姆渡居民D.半坡居民

20.汉武帝为推进我国首次大一统格局作出了重要贡献。

他为改善国家财政状况采取的最重要的一项措施是()

A.实行郡县制B.颁布“推恩令”

C.统一铸造五铢钱D.罢黜百家,独尊儒术

二、材料分析题

21.阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一春秋战国时期,造就了孔子、老子等一大批杰出的思想家,学术思想繁荣,形成了“百家争鸣”的局面。

其中,对后世影响最大的思想家是孔子。

材料二

(1)据材料一并结合所学知识,指出孔子思想的核心及其所创立的学派。

(2)分别说出材料二中人物的核心思想。

(3)据上述材料并结合所学知识回答:

春秋战国时期形成了“百家争鸣”的局面,如果你生活在该时期,你会学习哪学派的思想,为什么?

22.历史虽然是过去式,但历史并不是不可触摸的。

奋飞中学七年级

(1)班历史兴趣小组为了探究“春秋至秦汉时期”这段历史,采取了多种探究方式,请你也参与进来吧!

(搜集名言——汲取思想智慧)

●富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫。

——孟子

●治世不一道,便国不法古。

——商鞅

(1)阅读同学们搜集的有关中国古代思想家与改革家的名言,请你任选其中一位,概括其思想主张。

通过这些名言,我们可以学到哪些精神?

(构建网络——见证制度自信)

(2)依据所学知识,将下图中的空格处补充完整。

(比较数据——分析发展趋势)

材料一据《变迁中的古代社会》统计,公元前722~公元前464年的259年中,38年没有发生战争;公元前463~公元前222年的242年中,约89年没有发生战争。

(3)这一“变迁”发生于哪一历史时期?

从社会发展的角度而言,这一时期总的发展趋势是什么?

(解读史实——归纳民族关系)

材料二及至始皇……振长策而御宇内……乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。

胡人不敢南下而牧马……

(4)从材料二中,我们可以获取哪些有效的历史信息?

由此可以看出汉族与匈奴族的关系如何?

23.中国文明史历经近五千年的发展,政治制度的确立、改革和不断发展,巩固了多民族国家的发展并促进了民族融合。

阅读下列材料:

材料一商君治秦,法今至行,公平无表,罚不强大,赏不私亲近.……期年之后,道不拾道,民不妄取,兵革大强,诸侯提惧。

(译文:

商君治理秦国,法令雷厉风行,公无私惩罚不避成势强大的贵族;类赏,不偏私关系特殊的亲信,一年后,路上没人的取遗失的东西,百娃不乱取非分的财物,军事力量大增,诸侯个个提惧。

)

——摘自《战国策》

(1)材料一中“商君治案”是指历史上哪一重大改革事件?

导致“诸侯畏惧”的原因是什么?

其他诸侯国的最终结局如何?

材料二中国作为一个多民族的统一的大国…在世界历史中,特别是与其他去国相比是一个十分罕见的现象。

这其中有地理的、经济的、思想文化的多方面展因,除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——张岂之《中国历史十五讲》

(2)材料二中“中国几千年的政治制度”是指什么?

并指出该制度的开创者。

材料三汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。

他曾两次“除回租税之半”,即租率减为三十税一。

这样,农业得到较大发展,粮价大幅碎低。

汉初朵一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱。

(3)据材料三概括汉文帝的治国措施?

并指出由此形成的盛世局面?

材料四下表是北魏孝文帝改革时鲜卑族改用汉姓的情况。

阅读后回答问题。

鲜卑姓

改为汉姓

鲜卑姓

改为汉姓

鲜卑姓

改为汉姓

鲜卑姓

改为汉姓

鲜卑姓

改为汉姓

拓跋

元

达奚

奚

丘穆陵

穆

贺兰

贺

勿忸于

于

技拔

长孙

乙旃

叔孙

步六孤

陆

独孤

刘

尉迟

尉

(4)依据材料四,并结合所学知识回答孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么?

其汉化政策除改汉姓外还有哪些内容?

并分析其历史作用。

24.改革是社会发展的强大动力。

阅读下列材料:

材料一:

政治方面:

确立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;改革户籍制度,加强对人民的管理;严明法度,禁止私斗。

经济方面;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡。

军事方面:

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

——摘编自部编版《中国历史》七年级上册

请回答:

(1)阅读材料一,请你写出横线部分商鞅变法中确立封建经济制度的关键措施。

你认为商鞅变法哪一项内容对后世行政制度影响最为深远?

(2)据上述材料及所学知识回答,假如你是生活在商鞅变法时期秦国的一位农民,你是否支持商鞅变法?

为什么?

(3)根据材料并结合所学知识,你认为商鞅变法为秦国带来了什么影响?

。

材料二:

北魏统治者进行了一系列改革。

迁都洛阳后,北魏仿照汉族的典章制度和生活方式,提倡鲜卑人说汉话、改汉姓、穿汉服与汉族通婚等。

这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

——摘自人民教育出版社《中国古代史》

请回答:

(4)材料二中“进行了一系列改革”的北魏皇帝是谁?

根据材料二回答“一系列改革”产生了什么积极影响?

(5)综合以上材料,你认为改革与社会发展的关系是什么?

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、选择题

1.B

解析:

B

【详解】

根据题干材料“书籍被烧毁,……春秋末年以来,蓬蓬勃勃的自由思索的那种精神”等关键信息结合所学知识,为了加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,发部分书令。

后又把暗中批评他的一批儒生四百六十余人,在咸阳活埋,史称“焚书坑儒”。

禁锢了思想,摧残了文化。

由此可知,材料反映的历史事件是焚书坑儒,故选B。

2.B

解析:

B

【详解】

图片反映的是三国两晋南北朝时期,结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期的时代特征是出现了多个政权并立,朝代更迭特频繁,最终由分裂走向了统一。

故示意图反映出的阶段特征是政权分立,故选B;ACD不符合题意,排除。

3.D

解析:

D

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,商周时期,青铜铸造进入繁荣时期。

商朝的青铜器制造规模大,技艺精湛,品种多,图中的司母戊鼎是商朝时期铸造的迄今世界上出土的最重的青铜器。

南朝时期,南方的手工业也有了快速的进步,在缫丝、织布、制瓷等方面都有显著的发展,其中青瓷莲花尊就是南朝时期生产的,因此它们分别制造于商朝和南朝,D项符合题意;而ABC三项均不符合题意,排除。

故选D。

4.D

解析:

D

【详解】

根据材料“据西晋的史料记载,从北方迁人内地的少数民族中,鲜卑说自己是黄帝后代,匈奴的铁弗部认为自己是大禹的后代”可知,这种现象说明内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化,D项正确;材料强调的是少数民族对中原文化的认同,并没有体现民族间的交融,排除A项;八王之乱导致中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,排除BC项。

故选D项。

5.B

解析:

B

【详解】

依据所学可知,官渡之战和赤壁之战都以少胜多的战役,故B符合题意;官渡之战与袁绍有关,赤壁之战与刘备有关,故AC选项不符合题意;官渡之战后,曹操统一了北方;赤壁之战奠定了三国鼎立的基础,故D选项不符合题意。

故选B。

6.B

解析:

B

【解析】

【详解】

西汉末年,佛教传入我国的中原地区。

佛教主张人死后能够转生来世;人的今生如果能忍受苦难,虔诚地信教,来世就能得到幸福,因而有利于维护统治者的封建统治,很快受到封建统治者的提倡和扶持。

B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

7.A

解析:

A

【详解】

依据图片信息“罗马废墟帕米拉出土的中国汉朝绢”“东汉贵族墓出土的罗马玻璃瓶”并结合所学可知,丝绸之路是东西方交流的纽带,汉朝时期和罗马通过丝绸之路加强了经济文化的交流与往来,所以A项符合题意;而BCD三项均与题干图片信息不符,排除。

故选A。

8.D

解析:

D

【详解】

根据所学知识,④汉高祖刘邦建立汉朝,史称西汉,之后经历了②汉文帝和汉景帝时期的文景之治,进入到③汉武帝时期大一统时期。

①光武帝是东汉时期的皇帝。

综上所述正确的排列顺序是④②③①,故选D。

9.C

解析:

C

【详解】

根据所学知识可知,东晋建立于317年。

西晋灭亡于316年,因此东晋是在西晋灭亡后建立的政权。

C符合题意;ABD项表述与史实相符,排除。

故此题选择C。

10.C

解析:

C

【详解】

根据题干信息“民失作业,而大饥馑。

凡米石五千,人相食,死者过半”结合所学知识可知,西汉初年,经济萧条,一片荒凉景象,面对这样的社会状况,汉高祖实行了与民休养生息的政策,促进了经济的恢复和发展。

故C符合题意;以法治国,在材料中未涉及,故A不符合题意;重用人才与题干内容不符,故B不符合题意;以德化民,是恩惠来感化百姓,让百姓服从,在题干中没有体现,故D不符合题意;故选C。

11.B

解析:

B

【详解】

依据所学可知,在北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等,这反映出北京人已经学会使用火,还会长时间的保存火种。

北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,从而改善了生存条件。

学会用火是人类进化史上的里程碑,而懂得人工取火的是山顶洞人,不是北京人,所以关于火的使用,表述不符合史实的是B,B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。

故选B。

12.D

解析:

D

【详解】

依据题干,秦始皇曾当选美国《时代》杂志评出的历史上百大最有影响力人物。

他上榜的理由是秦始皇在位时的措施。

结合课本所学可知,公元前221年,秦国统一六国,建立秦朝;实现统一后,秦朝创立了大一统的中央集权制度,最高统治者称皇帝。

嬴政自称“始皇帝”;皇帝之下,设有中央政权机构,设丞相、太尉等官制;在地方,废除西周的分封制,实行郡县制;为适应国家统一的需要,秦始皇推行一系列巩固统一的措施,统一文字、货币和度量衡;为安定北边,秦朝修筑长城,抵御匈奴进攻。

①②④⑤符合题意,D正确;为巩固统治,西周实行分封制。

③错误,ABC排除;故选D。

13.A

解析:

A

【详解】

依据所学知识可知,春秋战国时期,生产力迅速发展,促进了社会大变革,给发表思想提供了一个自由的空间,所以社会大变革是百家争鸣的根本原因,A项正确;私学兴盛、诸侯国的兼并战争、士人的解放也是“百家争鸣”出现的原因,但不是根本原因,排除B、C、D项。

故选A项。

14.D

解析:

D

【详解】

结合所学知识可知,商鞅变法时期推行的奖励耕战措施,调动了农民的生产积极性,D项正确;编制户口强化了对基层的控制,A项排除;统一度量衡有利于经济发展,B项排除;县制的推行是中央集权强化的产物,C项排除。

故选D。

15.D

解析:

D

【详解】

齐桓公任用管仲为相,执掌国政。

他采纳管仲的建议,改革内政,发展生产,训练军队,使齐国的经济和军事实力大为提高。

齐桓公打着“尊天子,攘四夷”的旗号,号令诸候,成为春秋时期第一个霸主。

D项正确;ABC项都不符合题意。

故选D。

16.A

解析:

A

【详解】

四幅图片能够体现青铜器种类繁多,用途广泛和工艺水平高超,这些文物有极高的史料价值。

但仅从材料并不能得出青铜铸造业规模宏大,组织严密的特征。

故A项符合题意;BCD项正确,不符合题意。

故选A项。

17.B

解析:

B

【详解】

结合所学知识可知,约公元前1600年商的首领汤打败夏王桀,夏朝灭亡,汤建立商朝,因此②处应该是商朝建立。

选项B正确;约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝夏,排除A项;约公元前1046年,周武王通过牧野之战推翻商朝统治,建立西周,排除C项;公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史从此进入东周时期,排除D项。

故选B。

18.C

解析:

C

【详解】

依据所学可知,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合起来,在涿鹿之战中打败了蚩尤部落,从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,逐渐形成华夏族。

蚩尤部落的军队在涿鹿之战中是失败的一方,故C是错误的,故C符合题意;ABD表述正确,不合题意。

故此题选C。

【点睛】

本题主要考查学生对基础知识的准确识记能力,需要准确识记炎黄战蚩尤的涿鹿之战。

19.C

解析:

C

【解析】

依据题干信息“浙江发现距今约7000年的远古人类遗址”、“出土的炭化稻谷和猪纹陶器”,结合所学知识可知,河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。

那里的居民普遍使用磨制石器,还用动物骨骼制作工具,会制造黑色陶器。

河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜,C项符合题意;ABD三项不符合题意。

故选C。

20.C

解析:

C

【详解】

根据所学知识可知,汉武帝在经济上统一铸造五铢钱,改善了国家财政状况,C符合题意;秦始皇推行郡县制,A排除;汉武帝在政治上颁布“推恩令”,加强了中央集权,B排除;汉武帝在思想上实行罢黜百家,独尊儒术,加强了思想控制,D排除。

故选择C。

二、材料分析题

21.

(1)“仁”;儒家学派。

(2)墨子主张“兼爱”“非攻”;孟子主张实行“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,反对一切非正义的战争;庄子主张治国要顺其自然和民心,人生应追求精神自由,保持独

解析:

(1)“仁”;儒家学派。

(2)墨子主张“兼爱”“非攻”;孟子主张实行“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,反对一切非正义的战争;庄子主张治国要顺其自然和民心,人生应追求精神自由,保持独立的人格;韩非主张以法治国;建立中央集权专制统治。

(3)(任选一学派均可,理由要充分)学习儒家的思想;原因:

因为儒家学派主张统治者体察民情、爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。

按儒家的观点治国,有利于保障人民的生命财产安全,使人民安居乐业,促进社会发展。

【详解】

(1)据材料一并结合所学知识,春秋晚期的孔子是儒家学派的创始人.他提出“仁”的学说.主张“爱人”,要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”,反对苛政和任意刑杀,其思想核心是“仁”。

(2)结合所学知识,墨家代表墨子主张“兼爱”“非攻”。

儒家代表孟子主张实行“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,反对一切非正义的战争。

道家代表人物庄子主张治国要顺其自然和民心;人生应追求精神自由,保持独立的人格。

法家代表人物韩非主张以法治国;建立中央集权专制统治。

(3)本题是主观题,任选一学派均可,理由充分即可。

如学习儒家的思想,因为要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”,反对苛政和任意刑杀,有利于保障人民的生命财产安全,使人民安居乐业,促进社会发展。

再如学习法家思想,因为主张法治、改革,提出建立君主专制中央集权的封建国家,迎合了春秋战国时期分裂走向统一、奴隶制转变为封建制的历史趋势。

22.

(1)孟子的思想主张:

坚持仁、义、礼;商鞅的思想主张:

坚持变法;

精神:

不屈不挠,不畏强暴,坚持正义等精神。

(言之有理即可)

(2)御史大夫。

(3)春秋战国时期;由奴隶社会向封建社会过渡的发展趋势

解析:

(1)孟子的思想主张:

坚持仁、义、礼;商鞅的思想主张:

坚持变法;

精神:

不屈不挠,不畏强暴,坚持正义等精神。

(言之有理即可)

(2)御史大夫。

(3)春秋战国时期;由奴隶社会向封建社会过渡的发展趋势。

(4)秦朝修筑长城,抵御匈奴,巩固边疆;汉族与匈奴族的关系紧张。

【详解】

(1)第一小问,依据材料信息“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫”可得出,孟子认为真正的“大丈夫”不应以权势高低论,而是能在内心中稳住“道义之锚”,面对富贵、贫贱、威武等不同人生境遇时,都能坚持“仁,义,礼”的原则,以道进退,故孟子的思想主张是坚持仁、义礼。

商鞅的“治世不一道,便国不法古”主要是指治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制,从中可得出商鞅的思想主张是坚持变法;第二小问,此题为开放性题目,言之有理即可,如不屈不挠,不畏强暴,坚持正义等精神。

(2)依据所学可知,秦统一后,为了加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度,国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,皇帝之下设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,故空格处应填御史大夫。

(3)第一小问,依据所学可知,公元前771年,西周王朝被戎族所灭,进入东周,东周即春秋战国时期,公元前221年,秦朝建立,故在公元前771至公元前221年是属于春秋战国时期;第二小问,依据所学可知,春秋战国时期,各诸侯国之前的争斗日益激烈,整个社会处于动荡与巨变之中,兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣,成为这一时期的社会特征,从社会发展的角度来看,主要是制度变革,即由奴隶社会向封建社会过渡的趋势。

(4)第一小问,依据材料信息“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里”可得出,秦朝时期修筑长城,抵御匈奴,巩固边疆;第二小问,依据材料信息修筑长城以抵御匈奴的入侵可知汉族与匈奴族的关系紧张。

23.

(1)商鞅变法。

秦国实现了富国强兵,军事实力强大。

其他诸侯国最终被秦国灭亡,秦国实现了统一。

(2)专制主义中央集权制度。

秦始皇。

(3)轻徭薄赋,劝课农桑。

文景之治。

(4)推动鲜卑族的汉化。

穿汉

解析:

(1)商鞅变法。

秦国实现了富国强兵,军事实力强大。

其他诸侯国最终被秦国灭亡,秦国实现了统一。

(2)专制主义中央集权制度。

秦始皇。

(3)轻徭薄赋,劝课农桑。

文景之治。

(4)推动鲜卑族的汉化。

穿汉服,说汉话,与汉族豪门联姻。

推动了鲜卑族的汉化和民族融合。

【详解】

(1)根据“商君治秦,法今至行”可知是商鞅变法。

根据“道不拾道,民不妄取,兵革大强,诸侯提惧”可知是因为秦国实现了富国强兵,军事实力强大。

结合所学内容可知其他诸侯国最终被秦国灭亡,秦国实现了统一。

(2)结合所学内容可知,“中国几千年的政治制度”是指专制主义中央集权制度。

该制度的开创者是秦始皇。

(3)根据“时常提醒百官劝课农桑”、“租率减为三十税一”可知措施是轻徭薄赋,劝课农桑。

由此出现了文景之治。

(4)结合所学内容可知,孝文帝改鲜卑姓为汉姓是为了推动鲜卑族的汉化。

除此之外,其汉化政策还包括穿汉服,说汉话,与汉族豪门联姻。

作用主要是推动了鲜卑族的汉化和民族融合。

24.

(1)允许土地自由买卖确立县制

(2)支持鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

(3)商鞅变法使秦国国力大增,提高了军队的战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础

(4)孝文帝促进了民族交融

(5)

解析:

(1)允许土地自由买卖确立县制

(2)支持鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

(3)商鞅变法使秦国国力大增,提高了军队的战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础

(4)孝文帝促进了民族交融

(5)改革是社会发展的强大动力

【详解】

(1)依据材料一“经济方面;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡”的信息,结合所学知识可知,横线部分商鞅变法中确立封建经济制度的关键措施是允许土地自由买卖;商鞅变法确立县制对后世行政制度影响最为深远。

(2)依据上述材料的内容,结合