第二章 安全生理与安全心理.docx

《第二章 安全生理与安全心理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章 安全生理与安全心理.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第二章安全生理与安全心理

第二章安全生理与安全心理

第一讲安全生理

[教学目的]通过本讲的学习,使同学们理解人体的感官系统和神经系统,人的运动系统和供能系统,掌握人的视野范围、劳动强度及其划分。

[教学重点]

1.人的视野范围

2.劳动强度及其划分

[教学难点]

1.劳动强度及其划分

第一节安全生理

一、人体的感官系统和神经系统

(一)人体的感官系统

人体接受外界刺激,经传入神经和神经中枢产生感觉的机构。

共7种:

眼、耳、鼻、舌、肤产生的感觉和运动感、平衡感。

1.人的视觉特征

80%以上的信息通过视觉获得,最重要的感觉通道。

1)视觉刺激

波长在380~760nm之间,占整个光波波长的1/70

2)

视觉系统

眼、视觉传入神经、大脑皮层视区等三部分

3)主要特征

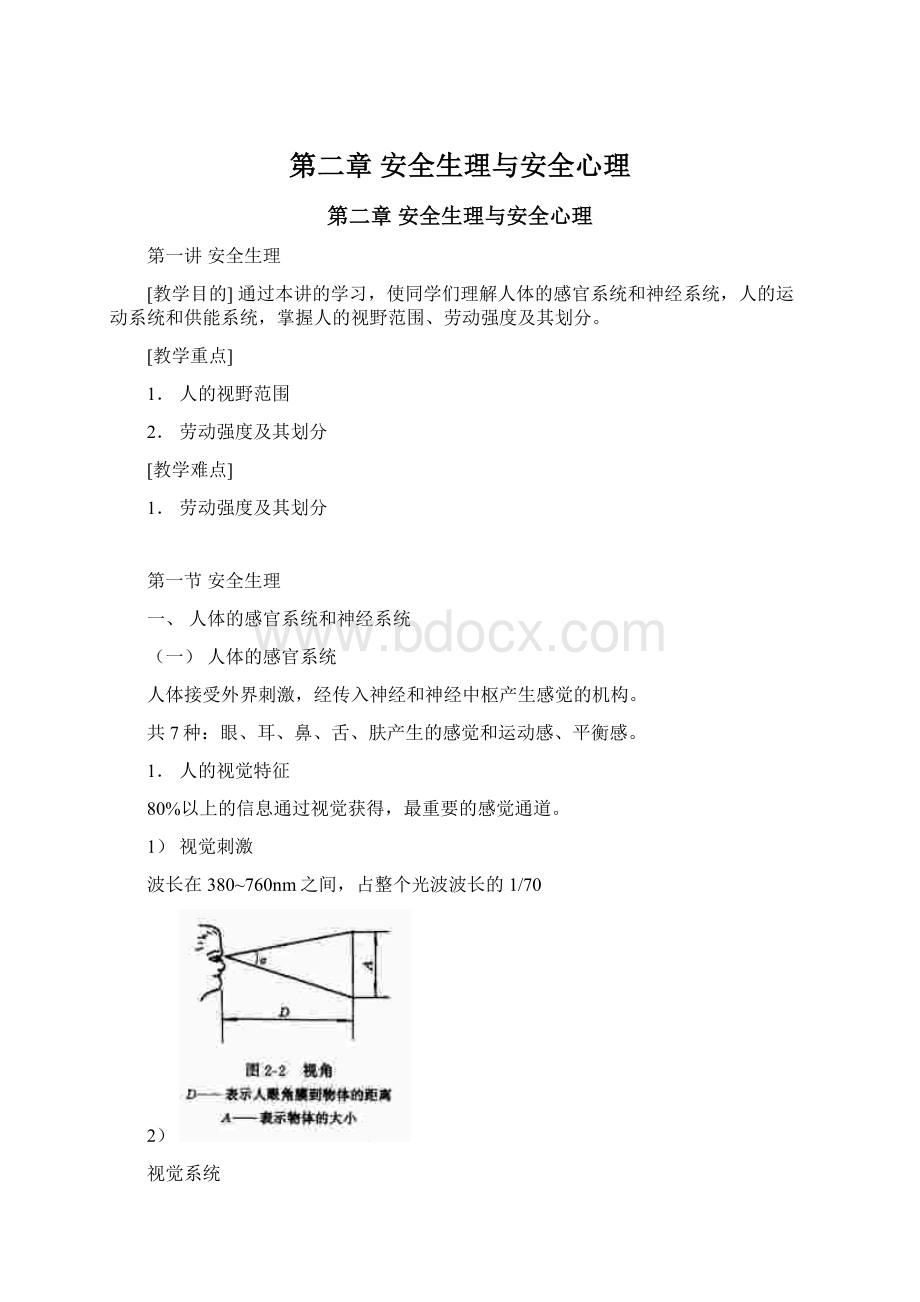

(1)视角

被看对象的两点光线投入眼球时的相交角度(α)(图2-2)

(2)视敏度

在标准的视觉情景中感知最小的对象与分辨细微差别的能力。

影响因素:

亮度、对比度、背景反向与物体的运动等。

(3)适应性

明适应:

1min

暗适应:

4~5min

完全适应:

30min

(4)颜色视觉

光的能量表现为人对光的亮度感觉;

光的波长表现为人对光的颜色感觉。

不同波长引起不同颜色的感觉。

(5)视野

静视野:

人的眼球不转动的情况下,观看正前方所能看见的空间范围。

动视野:

眼球自由转动时能看到的空间范围。

中央视觉:

物像落在视网膜的黄斑中央,获得清晰图象。

边缘视觉:

对周围景物产生模糊不清的图像。

水平面内的视野:

两眼视区在左右60o以内的区域;最敏感实力在标准视线每侧1o的范围内;双眼视区界线为标准视线每侧94o~104o。

垂直面内的视野:

最大视区为标准视线以上50o和标准视线以下70o,人的自然视线低于标准视线。

视距:

在380~760mm之间,以560mm为最佳距离。

(6)视错觉

由于主观因素的影响,感知的结果与事实不符的特殊视知觉。

图2-6。

2.人的听觉特征

听觉的刺激物是声波,人耳能听到的频率范围为20~20000Hz。

(1)听觉绝对阈值

引起声音感觉的最小可听声级。

1000~4000Hz最灵敏

(2)听觉差别阈值

人耳对声音的某一特性(强度、频率)的最小可觉差别。

(二)人的神经系统

1.神经元

神经元具有接受刺激、传递信息和整合信息的能力。

2.神经系统的基本结构

中枢神经系统由脑和脊髓组成;周围神经系统包括脑神经、脊神经。

3.脑的机能区

二、人的运动系统和供能系统

(一)人的运动系统

人体完成各种动作和从事生产劳动的器官系统。

由骨关节和肌肉组成。

骨是运动的杠杆;关节是运动的支点;肌肉是运动的动力。

(二)人的供能系统

1.能量的产生

ATP+H2O——ADP+Pi+29.3KJ/mol

ATP储存在人体各种细胞中。

2.能量代谢

基础代谢量:

维持生命所必须的能量

安静代谢量:

安静时维持某一自然姿势的能量

作业所增加的代谢量。

三种代谢量的关系如图2-11。

3.劳动强度及其划分

1)劳动强度

作业过程中劳动的繁重和紧张程度

静力作业:

肌肉等长收缩,易疲劳

动力作业:

肌肉等张收缩,能耗大

2)劳动强度的划分

GB3869-83,按劳动强度指数来划分体力劳动强度等级。

I=3T+7M

式中T——净作业时间比率;

M——8小时工作时平均能量代谢率,KJ/min·m2;

T和M的计算如下:

例如:

8小时工作日的平均能耗为3559KJ,实际劳动率为T=61%,则:

I<15,相当于1级劳动强度。

[小结]

安全生理包括人的感官系统、神经系统、运动系统和供能系统。

[作业题]

简述人的视野范围?

第二讲安全心理

[教学目的]通过本讲的学习,使同学们理解心理的实质。

掌握心理过程、个性心理,掌握感觉和知觉、情绪和情感、注意、意志等概念。

了解安全心理基础。

[教学重点]

1.心理过程

2.个性心理

[教学难点]

1.心理过程

2.个性心理

第二节安全心理

一、心理学基础与原理

心理学是研究心理学过程发生、发展的规律性,研究个性心理形成和发展的过程,研究心理过程和个性心理相互关系的科学。

图2-12心理学研究的基本内容

(一)心理的实质

人的心理是人脑对于客观现实的反映。

(二)心理过程

1.感觉和知觉

感觉:

人脑对于直接作用于感觉器官的刺激物的个别属性的反映。

知觉:

人脑对于直接作用于感觉器官的客观事物的整体反映。

知觉在感觉的基础上形成,感觉为知觉提供个别材料。

2.情绪和情感(比较)

情绪是与人的生理需要满足与否相联系的心理活动。

情感是与人的社会性需要满足与否相联系的心理活动。

3.注意

是心理活动对一定对象的指向和集中。

分三种:

无意注意:

事先没有预定目的,也不需要作意志努力

有意注意:

有预定目的,需要一定意志努力的注意

有意后注意:

事先有预定目的,不需要作意志努力的注意。

具有高度稳定性

4.意志

是人自觉的确定目的,并根据目的调节支配自身的行动,克服困难,去实现预定目的的心理过程。

(三)个性心理

1.个性倾向性

决定人对认识活动的对象的趋向和选择。

1)需要

是人脑对生理和社会的要求的反映。

2)动机

指引起个体活动,维持已引起的活动,并促使该活动朝向某一目标进行的内在作用。

3)兴趣

指人积极探究某种事物的认识倾向。

2.个性心理特征

1)能力

指人们成功地完成某种活动所必需的个性心理特征。

制约因素有二:

素质;环境、教育、和实践活动。

2)性格

指一个人的个性。

性格由不同的性格特征组成。

(1)性格的态度特征

(2)性格的理智特征

感知方面、记忆方面、想象方面、思维方面

(3)性格的情绪特征

人在情绪活动时在强度、特定性、持续性和稳定心境等方面表现出来的性格特征。

(4)性格的意志特征

指人对自己行为的自觉调节方式和水平方面的性格特征,可分为:

行为目的明确程度

行为自觉控制水平

长期工作中表现特征

紧急情况下的特征

3)气质

指个体心理活动的稳定的动力特征。

二、安全心理基础

是研究劳动者在对待和克服生产过程中不安全因素的心理活动规律。

[小结]

安全心理包括安全心理过程和安全个性心理。

[思考题]

1.情绪与情感有何区别?

2.安全工作中如何运用心理学知识?

(运用在哪些方面?

)

[作业题]

1.简述人的视野范围?

第三讲人的作业疲劳和不安全行为

[教学目的]通过本讲的学习,使同学们理解疲劳的特点与分类、引起疲劳的原因。

掌握预防疲劳的措施、不安全行为表现的心理与生理因素分析、不安全行为的控制和预防。

[教学重点]

1.预防疲劳的措施

2.不安全行为表现的心理与生理因素分析

3.不安全行为的控制和预防

[教学难点]

1.心理过程

2.个性心理

第三节人的作业疲劳

严重事故发生的时间,大部分集中在疲劳期。

一、疲劳的特点与分类

1.疲劳的特点

(1)生理反应

(2)心理反应

(3)环境因素反应

2.疲劳的分类

1)精神疲劳

主要受大脑皮层的活动状态控制。

精神疲劳包括智力疲劳、技术性疲劳和心理疲劳。

2)肌肉疲劳

分为个别器官疲劳和全身性疲劳。

二、引起疲劳的原因

1.工作单调

内容单一、限制创造力的工作是乏味的,使人易于厌烦、疲倦(图2-13)。

2.脑力劳动和体力劳动强度大、时间长

3.环境条件

4.精神因素

5.身体素质

6.人机系统设计

三、预防疲劳的措施

1.改进操作方法合理应用体力

1)正确选择作业姿势

使作业者处于一种合理的作业姿态,减少能量消耗降低疲劳程度。

(1)立姿

特点:

可动性、灵活性

适用:

经常改变体位、监视控制装置分散的作业。

(2)坐姿

特点:

身体稳定性好,不易疲劳,易于操作。

适用:

持续时间较长,精确细致作业。

(3)立—坐交替

可缓解部分肌肉的紧张状态和疲劳。

2)合理设计作业中的用力方法

(1)合理安排施力方式与负荷,避免静态用力

(2)按生物力学用力

(3)利用人体活动特点获得力量和准确性

(4)利用动作经济原则降低能耗,保持动作自然、对称和有节奏

(5)节约动作能级

2.合理安排作业休息时间

确定休息时间的长短、频率及方式。

3.避免单调重复的作业

(1)使操作内容复杂化

(2)交换不同工作内容的作业岗位

4.环境条件等

控制噪声,改善通风等。

第四节人的不安全行为

绝大多数事故的发生与人的不安全行为有关。

一、不安全行为表现的心理与生理因素分析

(一)情绪水平失调

一定情绪水平的维持有利于安全行为的顺利完成,过于激动和紧张的情绪会产生人的不安全行为。

情绪水平的高低是外界刺激引起的。

(二)个性对不安全行为表现的影响

有缺陷的个性,如思想保守、容易激动、胆小怕事、大胆冒失、固执己见、自私自利、自由散漫、缺乏自信等,对人的不安全行为有影响。

主要表现在以下两个方面:

1.态度的影响

态度是指对人和事的看法在言行中的表现。

2.动机的影响

经济动力、社会动力、自我实现动力、综合动力。

(三)行为的退化

(四)人的注意力问题

仅靠提醒工作人员注意安全作为搞好安全工作的主要杠杆,是一个非科学的精神主义安全管理法。

1.选择的注意

新而强的刺激,具有更大的被选择性。

2.唤醒水平模型

3.注意的范围

在极短的时间内就能处理的刺激量。

4.注意的持续

对任一事物不可能长期持久的注意下去。

二、不安全行为的控制和预防

(一)建立与维持兴趣

建立和维持对安全工作的兴趣

1.荣誉感

2.责任感

3.自尊心

4.从众性

从众心理的人,真诚地愿意遵守安全规程和安全习惯。

5.竞争性

6.喜牵头

7.逻辑思考能力

8.希望得到精神和物质奖励

(二)安全教育与培训

可增强人的安全素质,确立安全意识、认识和掌握事故发生发展的客观规律性,提高安全操作技能,确保安全生产。

主要包括:

1.安全知识教育

解决应知的安全生产技术知识和安全管理知识。

2.安全技能教育

解决应“会”的问题

3.安全态度教育

是安全教育中最重要的内容。

(三)安全监督与检查

[小结]

主要介绍了生理学和心理学在安全中的应用,集中分析了人的疲劳和不安全行为的生理和心理机制,并提出了相应的对策。

重点是利用心理学知识分析人的不安全行为产生原因。

[思考题]

1.通过自学“应激”一节内容,分析如何预防与控制应激。

2.通过自学“注意的生理机制”一节,思考注意的生理机制是什么?

[作业题]

1.预防疲劳的措施有哪些?

2.影响人的不安全行为的心理与生理因素有哪些?