人教部编版《凉州词》教案1.docx

《人教部编版《凉州词》教案1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版《凉州词》教案1.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

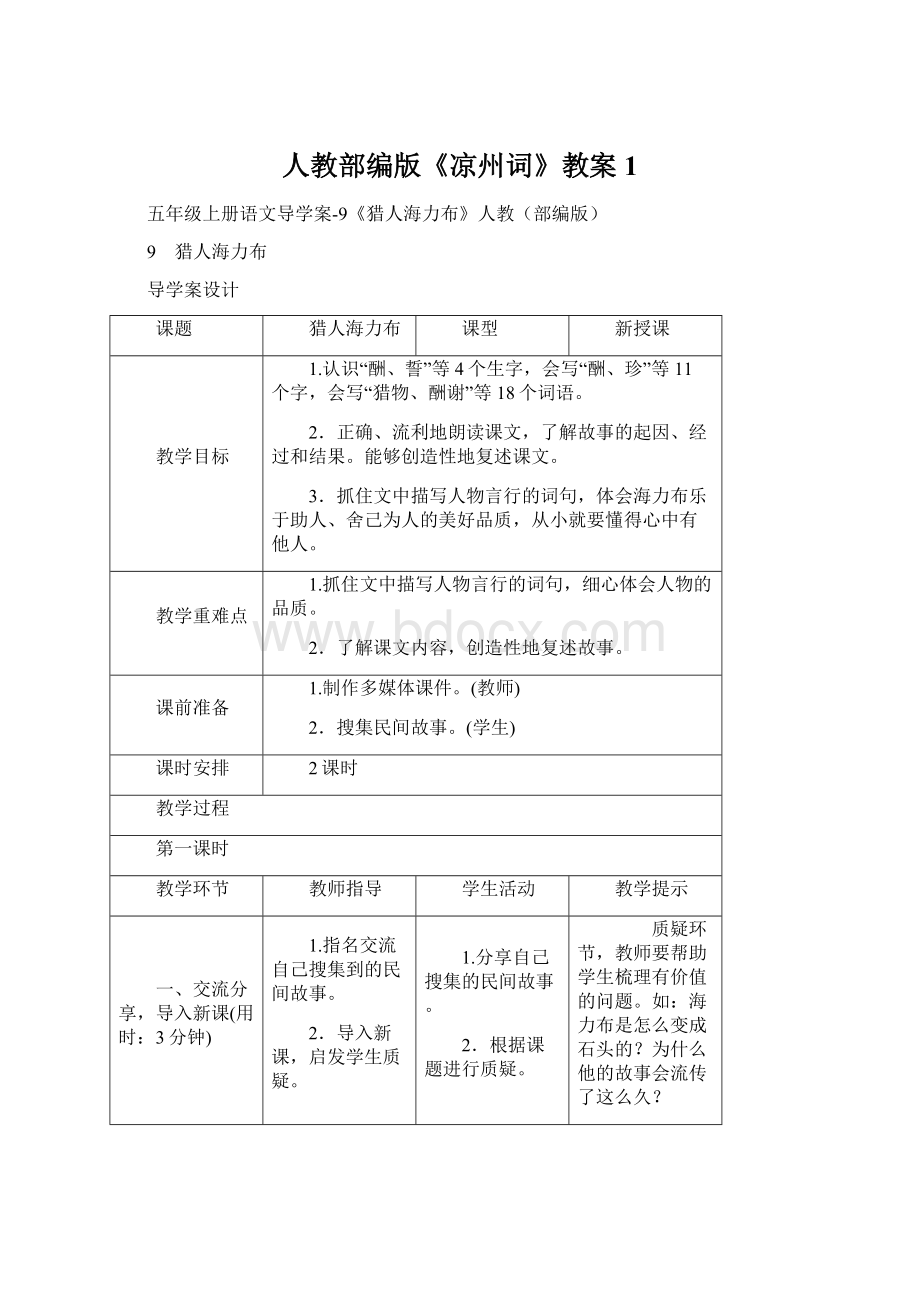

人教部编版《凉州词》教案1

五年级上册语文导学案-9《猎人海力布》人教(部编版)

9 猎人海力布

导学案设计

课题

猎人海力布

课型

新授课

教学目标

1.认识“酬、誓”等4个生字,会写“酬、珍”等11个字,会写“猎物、酬谢”等18个词语。

2.正确、流利地朗读课文,了解故事的起因、经过和结果。

能够创造性地复述课文。

3.抓住文中描写人物言行的词句,体会海力布乐于助人、舍己为人的美好品质,从小就要懂得心中有他人。

教学重难点

1.抓住文中描写人物言行的词句,细心体会人物的品质。

2.了解课文内容,创造性地复述故事。

课前准备

1.制作多媒体课件。

(教师)

2.搜集民间故事。

(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

教学环节

教师指导

学生活动

教学提示

一、交流分享,导入新课(用时:

3分钟)

1.指名交流自己搜集到的民间故事。

2.导入新课,启发学生质疑。

1.分享自己搜集的民间故事。

2.根据课题进行质疑。

质疑环节,教师要帮助学生梳理有价值的问题。

如:

海力布是怎么变成石头的?

为什么他的故事会流传了这么久?

二、初读课文,了解大意(用时:

15分钟)

1.指导学生自读课文,自学字词。

2.组织学生小组内检测生字掌握情况。

3.出示词语卡片,检测生字掌握情况。

重点强调“酬”“誓”“嘱”“珍”的读音。

4.指名读课文。

5.课件出示下面的填空题,引导学生按照事情的起因、经过、结果的顺序概括课文的主要内容。

这个故事主要讲了海力布因为( )而得到了( ),为了( ),结果( )的事。

1.自由读课文,给课文标好自然段。

圈画自己不懂的词语。

2.组长组织小组同学开火车读生字,口头给生字组词。

3.开火车读,小老师领读。

4.分自然段朗读课文,注意读准“誓、酬、珍、延、嘱”的音。

5.根据提示理清课文脉络,完成填空。

(这个故事主要讲了海力布因为救了龙王的女儿而得到了一块能听懂动物说话的宝石,为了救乡亲们,结果变成了一块石头的事。

)

1.在检测生字词掌握情况时,教师注意了解学生对哪些生字掌握得不好。

2.在学生根据提示梳理课文脉络时,引导学生归纳概括课文内容的方法:

按事情的发展顺序概括。

三、再读课文,理清脉络(用时:

7分钟)

1.组织默读,想一想:

课文写了海力布的哪几件事?

2.组织交流。

1.默读课文,思考问题。

2.用自己的话练习概括。

(海力布平时热心帮助别人;救龙王女儿得到宝石;为救乡亲变成石头。

)

在归纳课文的主要事件时,引导学生抓住重点词句,说清楚谁干什么,事件概括要简洁、凝练。

四、学习生字,练习巩固(用时:

15分钟)

1.出示本课要求会写的生字,指名认读。

2.教师示范,指导书写。

重点指导“酬、嘱、延”的书写要点。

3.出示形近字,组织学生口头组词。

1.认读本课生字,口头给生字组词。

2.观看教师范写,采用“一看二写三对照”的方法练习把生字写好。

3.比一比,再组词。

1.教师可根据学生的实际情况相机指导书写。

2.在给形近字组词时,引导学生从字音、字形、字义方面理解。

第二课时

教学环节

教师指导

学生活动

教学提示

一、复习导入,过渡新课(用时:

3分钟)

1.回顾课文写了海力布的哪几件事。

2.提出本节课的学习目标,过渡到新课。

1.用自己简洁的语言概括课文主要写了哪几件事。

2.了解本课的学习目标,齐读课题。

在学习目标中,引导学生学会抓住描写人物言行的句子体会人物的品质。

二、自学探究,感悟品质(用时:

19分钟)

1.出示自学提示,引导学生自学:

边读边画出描写海力布言行或内心活动的句子,说一说海力布具有怎样的品质。

2.组织小组交流。

3.抓住起因,朗读感悟。

(1)引导学生抓住描写海力布言行和心理的语句体会海力布的热心助人。

(2)引导学生交流理解“再三叮嘱”。

(3)指名分角色朗读第4~6自然段。

4.了解事情的经过,体会海力布的内心活动。

(1)指名说感受。

(2)分角色演一演海力布劝说乡亲们赶快搬家的情景。

5.想象拓展,在故事结局处升华情感。

(1)引导学生体会人们的无限悲痛。

(2)引导学生想象说话:

人们再见到那块叫“海力布”的石头会说些什么?

1.根据自学提示的要求自学课文,勾画相关语句,进行批注。

2.结合自己找到的相关语句,交流读书感受。

3.

(1)抓住关键语句“他热心帮助别人……大家都非常尊敬他”“海力布想……实在是太好了”,从行动和心理描写上体会海力布乐于助人的品质。

(2)联系小白蛇两次叮嘱海力布不能把动物说的话告诉别人,理解“再三叮嘱”就是一次又一次地嘱咐的意思,表示强调。

(3)分角色朗读,读出海力布的热心和小白蛇、老龙王的感激之情。

4.

(1)结合课文内容,抓住关键词句体会海力布在劝说乡亲们时内心的焦急和无奈。

(2)体会人物心情,分角色演一演第8、9自然段的内容。

5.

(1)结合“他们含着眼泪,念着海力布的名字,扶着老人,领着孩子,赶着牛羊,往很远的地方走去”体会人们的悲痛心情。

(2)展开合理想象,表达人们对海力布的敬爱与怀念之情。

1.学生作批注时,教师引导学生及时写出自己的感受,用一个词语或简短的语句进行批注。

2.在理解“再三叮嘱”的意思时,引导学生想一想:

为什么要写小白蛇的再三叮嘱?

3.海力布劝说乡亲们赶快搬家的部分是文中的重点段,引导学生抓住“焦急、急得掉下了眼泪、镇定”等词语体会海力布舍己为人的高尚品质。

同时引导学生体会为什么海力布会如此镇定。

三、课堂练习,学以致用(用时:

15分钟)

1.出示小练笔内容:

根据课文内容,给那块叫“海力布”的石头写一段话,简要介绍它的来历。

2.组织交流评议。

1.按照事情的起因、经过、结果的顺序介绍这块叫“海力布”的石头。

2.读一读自己完成的小练笔,请其他同学评议一下。

指导学生把事情的经过写清楚,强调把句子写通顺,同时注意标点符号。

四、课外延伸,布置作业(用时:

3分钟)

1.出示民间故事的插图,激发学生的阅读兴趣。

(《白蛇传》《阿凡提》《田螺姑娘》)

2.布置作业:

搜集民间故事,准备召开民间故事会。

1.交流自己知道的民间故事。

2.搜集自己喜欢的民间故事。

教师可简要介绍民间故事的内容,激发学生的阅读兴趣。

四年级上册语文教案-凉州词|人教(部编版)

《凉州词》

教学目标

1、知识与能力:

认识本课2个生字及文中3个注音字,学写4个字。

2、过程与方法:

有感情地朗读并背诵《凉州词》。

3、情感态度与价值观:

感悟古诗的意境,引导学生热爱生活。

教学重点和难点

朗读、背诵古诗。

感受古诗的意境。

1、同学们,今天咱们学的是古诗,谁先来给我们背几首助助兴?

指名。

2、老师这有几首诗,咱们一起来看一看。

▲王昌龄《出塞》:

“秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

”

▲王昌龄《从军行七首》其四:

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

”

▲王翰《凉州词》“葡萄美酒夜光杯,欲饮琶琵马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回!

”

你发现没有,这些诗都是反映什么的?

(战争)

是啊,唐诗中,有很大一部分诗歌是反映边疆地区自然风光和边地军民生活的,这些诗我们称之为边塞诗。

(出示课件:

边塞诗)

边塞,也就是边疆地区的要塞。

如阳关、玉门关等就是著名的要塞。

在古代,以长城为界,长城以内称中原地区,长城以外称塞外或塞北,主要指今天的甘肃、内蒙古一带。

唐朝与周边外族政权先后发生过许多战争,如与吐蕃,东西突厥,奚族,契丹的多次战争,成了唐代边塞诗反映的内容,许多诗人或从军边塞,参与军幕,或去边塞(如幽蓟一带)旅行,诗人常常为戍边战士英勇杀敌的爱国精神所感动,也深深地知道战士们痛苦而又寂寞的生活却而又无可奈何!

诗人将种种强烈的情感诉诸笔端,于是就有了许多千古绝唱。

教学预设:

一、导入

今天我们要学习的《凉州词》,其中一首。

出示古诗《凉州词》

1、出示学习目标。

2、初读古诗。

师:

这首诗的作者大家都很熟悉,他就是《登鹳雀楼》的作者――王之涣。

我请同学介绍一下。

王之涣留下来的诗很少,《全唐诗》仅存6首,但一曲《登鹳雀楼》,一首《凉州词》,已足以使王之涣跻身于唐代一流诗人的行列。

3、朗读。

(1)这首诗有两个字难认,跟老师读一遍。

(2)谁愿意为大家朗读这首诗千古绝唱?

(指名二位学生读、然后齐读)

二、感悟诗意

过渡语:

熟读古诗,是学习古诗的第一步,而要深深地烙印在自己的心上,理解就很重要。

让我们先来看前面两句诗:

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

首先我们来看诗的第一句:

1、黄河远上白云间。

如果让你来读,你觉得该怎么读?

谁来读一下?

(指多个学生读)

谁能读得气势更大一点。

2、想看看黄河吗?

播放黄河课件。

3、你知道其他描写黄河的诗吗?

5、让我们鼓足气势,齐声朗读这一句――黄河远上白云间

(二)、过渡:

放眼望去,黄河奔流着,远远地好像与白云相接。

诗人将目光移到近处,看到的却是另一种景象:

“一片孤城万仞山”。

(出示图片)

1、释“仞”:

仞是什么意思?

2、理解:

“孤城”指哪座城?

想看看玉门关吗?

出示课件:

玉门关故址位于甘肃省敦煌市城西北80公里的戈壁滩上。

相传“和田玉”经此输入中原,因而得名。

它是古“丝绸之路”北路必经的关隘。

现存城垣完整,呈方形,东西长24米,南北宽26.4米,残垣高9.7米,全为黄胶土筑成,面积663平方米,西墙、北墙各开一门,城北坡下有东西大车道,是历史上中原和西域诸国来往必经之路。

)

3、落实之一:

孤

再读读该句,你有什么感受?

(1)预设:

你觉得本句中哪个字让你感受最深?

为什么?

孤单单的一座城。

(2)看荒漠图景,感受玉门关的荒凉与寂寞:

看了图片,你觉得玉门关处在一个怎样的地方?

玉门关在茫茫戈壁滩上,显得那么荒凉、孤寂、冷清――这就是诗句中所说的――“孤”。

这样一座孤城,在万丈高山的衬托下,就更显得――孤单和渺小。

(仅仅只是城孤单单吗?

哪里可以看出戍边战士的心情?

)

4、落实之二:

片

(1)这座城在万仞高山的衬托下,显得单薄;

(2)在“黄河远上白云间”的广阔背景下更显得单薄和孤单。

犹如树叶一片。

5、回读该两句。

过渡一:

如此冷清和寂寞的地方,自然愁绪满腹,相思满怀。

何以解忧?

唯有羌笛――)

再读诗句。

(三)、“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”

1、解词。

这两句诗理解较难。

首先我们解决一些难理解的词语。

▲羌笛:

笛。

古代羌族的一种管乐器。

羌是我国古代少数民族之一,主要分布在今天的甘肃、青海、四川一带,以游牧为生。

▲何须:

有什么必要。

意即没有必要。

度:

越过

2、怨杨柳,即埋怨。

埋怨杨柳什么?

(不发芽)

3、为什么没有必要(不要去)埋怨杨柳不发芽呢?

――“春风不度玉门关”!

春风不到,这里就没有春天,杨柳自然不会发芽。

(如果学生一时难以回答,两句诗连起来读一遍)

4、为什么战士们如此盼望杨柳发芽,春天的到来呢?

一是久处荒凉,盼望充满生机的春天;二是杨柳发芽了,春天来了,新的一年开始了,回家的希望又增加了。

5、过渡:

回家真的有希望吗?

出示征戍资料:

可见,战士们不仅仅只是埋怨杨柳不发芽,他们还埋怨什么呢?

①埋怨朝廷。

读出这种埋怨的情感来――

②谴责和憎恨。

③埋怨朝廷有用吗?

没用。

所以战士们只能无可奈何地埋怨杨柳,读――(所以战士们埋怨杨柳是怎样一种情感?

无可奈何!

)

因此,“春风”的另一种意思即是朝廷的恩惠和关心。

6、感受征戍之苦。

师:

他们盼望着春天早日到来,盼望着朝廷早点让他们回家,可是,“春风不度玉门关”,朝廷似乎忘记了戍边战士的存在,根本不顾他们的死活。

在唐代边塞诗中,有许多描写战争的,老师摘录了一小部分,咱们来看看:

出示课件:

诵读有关描写战争的诗句。

配上相关的解释。

可以轻声地跟教师老师一起读

年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家。

――唐·李颀《古从军行》

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。

――晚唐·曹松《已亥岁二首》

黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。

――王昌龄《塞下曲》

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

――唐·李益《夜上受降城闻笛》

今为羌笛出塞声,使我三军泪如雨。

――唐·李颀《古意》

如此残酷的战争,如此荒凉的境地,如此寂寞的生活,战士们怎能不盼望着春天早日到来,盼望回家的日子早日到来!

7、感悟“杨柳”的另一种含义。

师:

羌笛何须怨杨柳,其实,杨柳在这里又有另外一层意思。

战士吹奏的是古代《折杨柳》曲子。

古人有临别折柳相赠的风俗。

原来古人有个习惯,即是常用谐音来寓意。

“柳”与“留”同音,因此,借杨柳表示挽留的意思,自汉代以来,人们送别亲朋好友,爱折柳相赠,到唐代已极为流行。

“折柳”便成为赠别或送别的代称。

在古诗中,有许多诗句都提到了折柳风俗。

师:

在这荒凉的玉门关外,在这寂寞的寒冬夜里,回忆起与亲人朋友的话别,无限愁思犹如大海波涛,汹涌而来。

俗话说,抽刀断水水更流,举杯浇愁愁更愁!

如今,只有把满腔的愁绪和相思,寄托在凄切的羌笛上,吹奏起令人伤感的《折杨柳》曲子。

8、整体读古诗。

师:

茫茫的戈壁,孤独的边塞,凄切的羌笛,无穷的痛苦。

面对这样的生存环境,诗人发出了震憾人心的呼喊――读――“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”!

!