高中地理 第三章 生态环境问题与生态环境的保护 第一节 生态环境问题及其产生的原因同步备课教学案 中.docx

《高中地理 第三章 生态环境问题与生态环境的保护 第一节 生态环境问题及其产生的原因同步备课教学案 中.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中地理 第三章 生态环境问题与生态环境的保护 第一节 生态环境问题及其产生的原因同步备课教学案 中.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中地理第三章生态环境问题与生态环境的保护第一节生态环境问题及其产生的原因同步备课教学案中

第一节 生态环境问题及其产生的原因

[学习目标定位] 1.了解主要的生态环境问题及主要生态问题的现状,理解它们的成因。

2.掌握我国不同区域的主要生态环境问题。

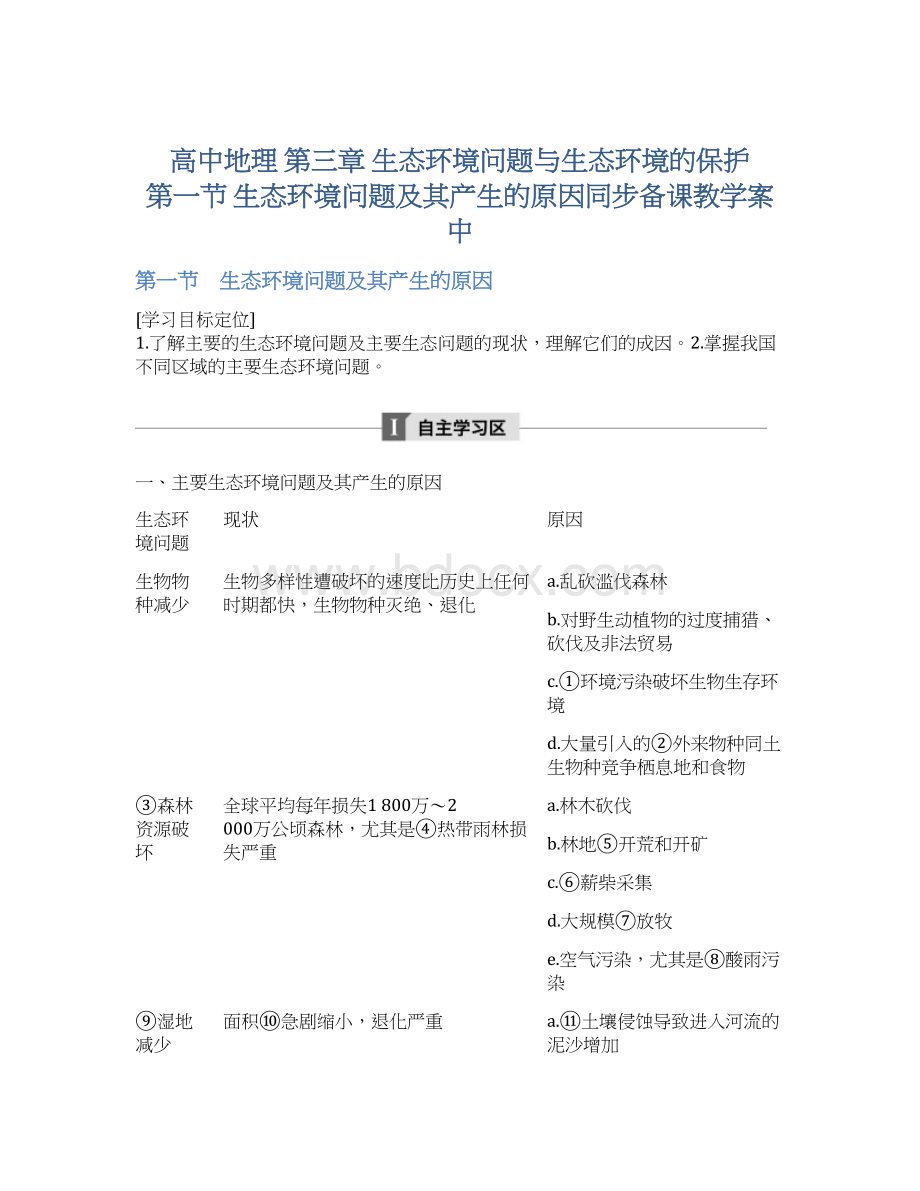

一、主要生态环境问题及其产生的原因

生态环境问题

现状

原因

生物物种减少

生物多样性遭破坏的速度比历史上任何时期都快,生物物种灭绝、退化

a.乱砍滥伐森林

b.对野生动植物的过度捕猎、砍伐及非法贸易

c.①环境污染破坏生物生存环境

d.大量引入的②外来物种同土生物种竞争栖息地和食物

③森林资源破坏

全球平均每年损失1800万~2000万公顷森林,尤其是④热带雨林损失严重

a.林木砍伐

b.林地⑤开荒和开矿

c.⑥薪柴采集

d.大规模⑦放牧

e.空气污染,尤其是⑧酸雨污染

⑨湿地减少

面积⑩急剧缩小,退化严重

a.⑪土壤侵蚀导致进入河流的泥沙增加

b.⑫引水灌溉、河道截流改向导致湖泊、沼泽水量减少

c.⑬围湖、围海造田

d.环境污染

e.人类不合理的活动造成⑭湿地植被破坏

思考

1.什么是外来物种入侵?

它对我国生态环境会造成哪些主要危害?

答案 外来物种入侵指进入某个地区的外来物种打破了原地区的生态平衡。

主要危害有:

①生态系统被破坏;②生物多样性的丧失。

二、我国不同区域的主要生态环境问题

主要生态环境问题

典型分布地区

森林破坏严重

东北林区、⑮西南林区

次生盐渍化

⑯华北地区、东北平原

水土流失

⑰黄土高原地区和南方低山

丘陵地区以及云贵高原部分地区

土地荒漠化

西北地区和⑱南方低山丘陵地区

思考

2.森林有哪些生态功能?

植被破坏会造成哪些主要生态问题?

答案 森林在保护环境、改善生态方面具有巨大的价值,被称为“大自然的总调度室”。

森林的环保作用:

净化空气、吸烟滞尘、涵养水源、保持水土、防风固沙、保护农田、调节气候、美化环境、减弱噪声、为野生动物提供栖息地等多方面。

植被破坏一是森林面积锐减:

①珍稀动植物减少、灭绝;②生态系统恶化;③环境质量下降;④水土流失;⑤旱涝等自然灾害加剧。

二是草原退化:

①草原的植物种类成分变化;②降低草场的生产能力;③破坏草场的动植物资源;④出现土地荒漠化。

3.洞庭湖地区为什么从“围湖造田”到“退耕还湖”?

答案 围湖造田造成湖面缩小,湖泊削峰补枯的作用大为减弱,长江发生洪水灾害的频度增加,同时因湿地的丧失而造成当地气候的变化。

退耕还湖可以使以上问题得到缓解。

探究点一 主要生态环境问题及产生的原因

阅读下列图片和材料,结合教材相关内容,完成下列问题。

每年的2月2日是世界湿地日。

2017年世界湿地日的主题为“湿地,我们的未来”。

西藏湿地面积达600.4万公顷,占国土面积的4.9%,居于全国首位。

可有一部分天然湿地却已受到了现代工业的污染,湿地保护迫在眉睫。

“十一五”期间,西藏新建了玛旁雍错、麦地卡等8处自治区级湿地自然保护区。

新建了多庆错、雅尼等3处国家湿地公园,填补了西藏的空白。

2012年西藏成为率先颁布湿地条例的省区之一,并于当年3月1日开始施行《西藏自治区湿地保护条例》。

对退化的湿地采取补水、限牧、退耕、封育等措施进行恢复。

对于擅自排放水资源、在保护区内捡拾破坏鸟蛋的行为也将进行罚款。

(1)图甲中的景观是人类________的结果,这种人类行为可能带来哪些生态环境问题?

(2)图乙反映的生态环境问题是________,其形成的主导性因素是什么?

(3)图丙中的人类行为是________,这种人类行为可能带来的生态环境问题是什么?

(4)西藏地区为保护湿地采取了哪些措施?

有何借鉴意义?

答案

(1)滥伐森林 森林匮乏、水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少。

(2)土地荒漠化 过度放牧、滥伐森林等不合理的活动导致植被破坏。

(3)高强度的捕猎 生物多样性减少。

(4)建立自然保护区,通过立法颁布施行保护条例等。

建立自然保护区可以最大限度地运用自然过程恢复湿地生态系统活力;通过立法,可以提高人们对湿地保护紧迫性的认识,明确自己的义务和职责。

1.主要生态环境问题及产生的原因

(1)图解世界生态环境问题的产生原因和表现

(2)框图分析生物物种减少的原因

(3)湿地减少的原因分析

造成湿地减少的原因是多方面的。

近代人类活动的干预,极大地加速了湖泊、沼泽消亡的过程。

湿地减少的原因用框图表示如下:

2.对每种生态环境问题应该从哪些角度进行分析

对每种生态环境问题都应该从四个方面来进行分析:

(1)分布区域

每种生态环境问题都具有明显的地域性特征,都是在特定的环境背景下形成的。

因而首先要明确分布的区域。

(2)形成原因

生态环境问题产生的原因包括自然原因和人为原因。

一般来说,自然原因是生态环境问题形成的基础(如生物多样性、森林资源、湿地等问题都会受到全球气候变化的影响,沙漠化往往发生在气候比较干旱的地区),而目前大多数生态环境问题产生的主要原因还是人为原因。

从人为原因来看,主要体现在人类对资源的不合理利用。

明确成因,有助于对环境问题的解决。

(3)危害

生态环境问题造成的危害包括对环境自身以及对人类生产、生活的影响。

如森林的破坏不仅会造成自然环境中其他要素的改变,也会对人类的生产与生活带来巨大的危害。

(4)解决措施

联系实际,针对成因、危害提出解决问题的可行性措施。

阅读材料,完成下列要求。

冬虫夏草主要生长在青藏高原海拔3000米以上的地区,其采挖时正是万物复苏的季节。

每年采挖过程中大量草地被践踏和碾压,采挖结束后到处都是裸露的松散泥土和土坑。

简述大规模采挖冬虫夏草对当地生态环境的影响。

答案 (生态环境脆弱,破坏易,恢复难。

)植被破坏;草场退化;生物多样性减少;土层结构破坏;水土流失加剧;水分涵养能力下降;水旱灾害发生频率增加;鼠害等生物灾害易发。

探究点二 我国不同区域的主要生态环境问题

阅读教材P45图3-1-10“中国的主要生态环境问题”,结合所学知识,完成下列问题。

(1)我国森林破坏严重的两个主要地区在哪里?

(2)我国次生盐渍化的两个主要地区在哪里?

为什么会发生次生盐渍化?

(3)我国水土流失严重区分布在哪些省区?

南方和北方水土流失的原因有何不同?

(4)我国土地荒漠化涉及的省区主要有哪些?

答案

(1)森林破坏严重的两个地区主要是指东北的大兴安岭地区和西南林区。

(2)次生盐渍化主要分布在黄淮海平原和东北平原西部地区(松嫩平原地区)。

由于人类不合理的农业活动,灌溉系统不健全,而导致土壤盐渍化,也叫次生盐渍化。

上述地区的地下水位较高,地表水排水不畅,可溶盐较多,蒸发旺盛,盐分在地表积累所致。

(3)我国水土流失严重区主要分布在长江上游的云、贵、川、渝、鄂和黄河中上游地区的晋、陕、甘、内蒙古、宁。

南方水土流失是地形崎岖,降水多,土层薄,生态环境较脆弱,人为破坏植被所致。

北方地区水土流失是土质比较疏松,夏季多暴雨,生态环境脆弱,植被覆盖率低等原因所致。

(4)土地荒漠化主要涉及我国北方的新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河北、辽宁、吉林、黑龙江等11个省区。

中国不同区域的生态环境问题及其防治措施

生态环境问题

主要分布区域

自然背景

形成原因

主要防治措施

人为原因

自然原因

森林破坏

华北、西南、华南林区

属中温带、亚热带边远山区

乱垦、滥伐,超出了森林抚育更新的能力

森林火灾等

封山育林、计划砍伐、采育结合、退耕还林、改变林区经济结构

草原退化

内蒙古、青海、宁夏、新疆

属半干旱干旱草原区

过度放牧、过度垦殖

气候干旱、降水减少

退牧还草、封育草场、舍饲养畜

湿地萎缩

三江低地、湖滨、海滨

属湿润低平原、湖泊、海洋边缘地区

土壤侵蚀、环境污染、围湖(海)造田、引水灌溉以及河流的截流改向

沉积物自然充满湖沼

建立湿地自然保护区、停止围垦、退田还湖

生物多样性锐减

林区、草原、近海海域

物种资源丰富

人类的狩猎采集、环境污染和生态系统的破坏

物种都有一定的寿命

扩大自然保护区,建立生态走廊、采育结合、合理放牧、实行禁渔期制度

土壤侵蚀

黄土高原、东南丘陵

属半湿润、湿润丘陵地区

人口稠密,过垦严重

降水季节变化大且多暴雨

退田还林、植树种草、改坡为梯

荒漠化

西北、华北半干旱区

属半干旱内陆或春旱严重地区

过牧严重

降水少、气候干旱

解决当地群众生活用能,严禁砍伐

阅读下图,完成下列问题。

(1)图中反映我国最主要的生态环境问题是_____________________________________。

(2)说出A区域生态问题及其引发的次生环境问题。

(3)B、C两区域生态问题相同,说明危害更严重的地区及理由。

(4)比较D、E两地区森林主要生态功能的差异。

答案

(1)土壤侵蚀

(2)土壤侵蚀。

石漠化(或土壤贫瘠)。

(3)B区域。

地形起伏大,土层薄;河流下游城市密集,经济发达;土地生产能力高。

(4)D:

防风固沙、保护农田;E:

涵养水源、保持水土。

解析 第

(1)题,最主要的生态环境问题是分布最广的问题。

第

(2)题,A位于南方亚热带丘陵地区,这里人口密集,过垦严重,降水丰富,主要的生态问题为土壤侵蚀。

其引发的次生环境问题为石漠化或土壤贫瘠。

第(3)题,两地都面临着土壤侵蚀问题,但B地更严重些,与这里的丘陵地形、城市密集、土地的生产力高有关。

第(4)题,D区处于西北干旱半干旱地区,该区的森林具有防风固沙、保护农田的作用;E为亚热带的横断山区、云贵高原,地质条件复杂,土壤易受侵蚀,该地的森林作用主要为涵养水源和保持水土。

下图为某游客在旅途中拍摄的一个画面。

请结合所学知识,完成1~2题。

1.画面中的情景如果出现在我国江南地区,当地可能出现的生态环境问题是( )

A.森林资源匮乏B.草场退化

C.水土流失D.沙尘暴

2.该生态环境问题带来的后果有( )

①林副产品短缺 ②珍稀动物减少 ③旱涝、泥石流等自然灾害加剧 ④造成土地盐渍化

A.②③④B.①③④

C.①②④D.①②③

答案 1.A 2.D

解析 第1题,画面中大量树木被砍伐,土地裸露,是森林资源匮乏的表现。

第2题,土地盐渍化主要是不合理灌溉导致的。

3.造成野生动植物濒危和灭绝的主要原因是( )

A.自然选择

B.物种退化

C.人类对野生动植物资源的开发和利用

D.对野生动植物过度狩猎或采伐,对其生存环境的污染和改变

答案 D

解析 物种的退化要经过十分漫长的时间,自然状态下不可能在短期内造成大量生物濒危和灭绝;人类对生物资源的正确开发和利用也不会导致生物灭绝,其主要原因是破坏了动植物的生存环境以及对动植物的过度开发和利用所致。

4.下列关于我国生态环境问题的说法,正确的是( )

A.四川盆地内酸雨危害严重的原因是工业发达,盆地地形

B.青藏高原地势高,人口稀少,因而没有生态环境问题

C.西北干旱半干旱地区的主要生态环境问题是水土流失严重

D.大兴安岭西侧的生态环境问题主要是由于人们过垦、过牧、过伐造成的

答案 D

解析 四川盆地的酸雨危害属于环境污染,而不是生态破坏环境问题;青藏高原南部存在生态环境问题,主要有草地退化和土壤侵蚀;西北干旱半干旱地区的主要生态环境问题是草地退化和土壤侵蚀;大兴安岭西侧的生态环境问题主要是森林破坏、土壤侵蚀、草场退化,原因主要是过垦、过伐、过牧严重。

5.坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成。

下图为切沟景观。

指出切沟对坡耕地的危害,并提出防治措施。

答案 危害:

切沟分割土地,损坏耕地,妨碍耕作,(严重时可阻断交通);加大