第六讲地球的圈层结构.docx

《第六讲地球的圈层结构.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六讲地球的圈层结构.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第六讲地球的圈层结构

第6讲 地球的圈层结构

考点要求:

1.了解地球的圈层结构和特点。

2.知道地球内部圈层的划分依据和地壳、地幔、地核的界线及主要特点。

3.了解地球的外部圈层结构及其相互联系、相互渗透、相互制约的关系。

考点突破:

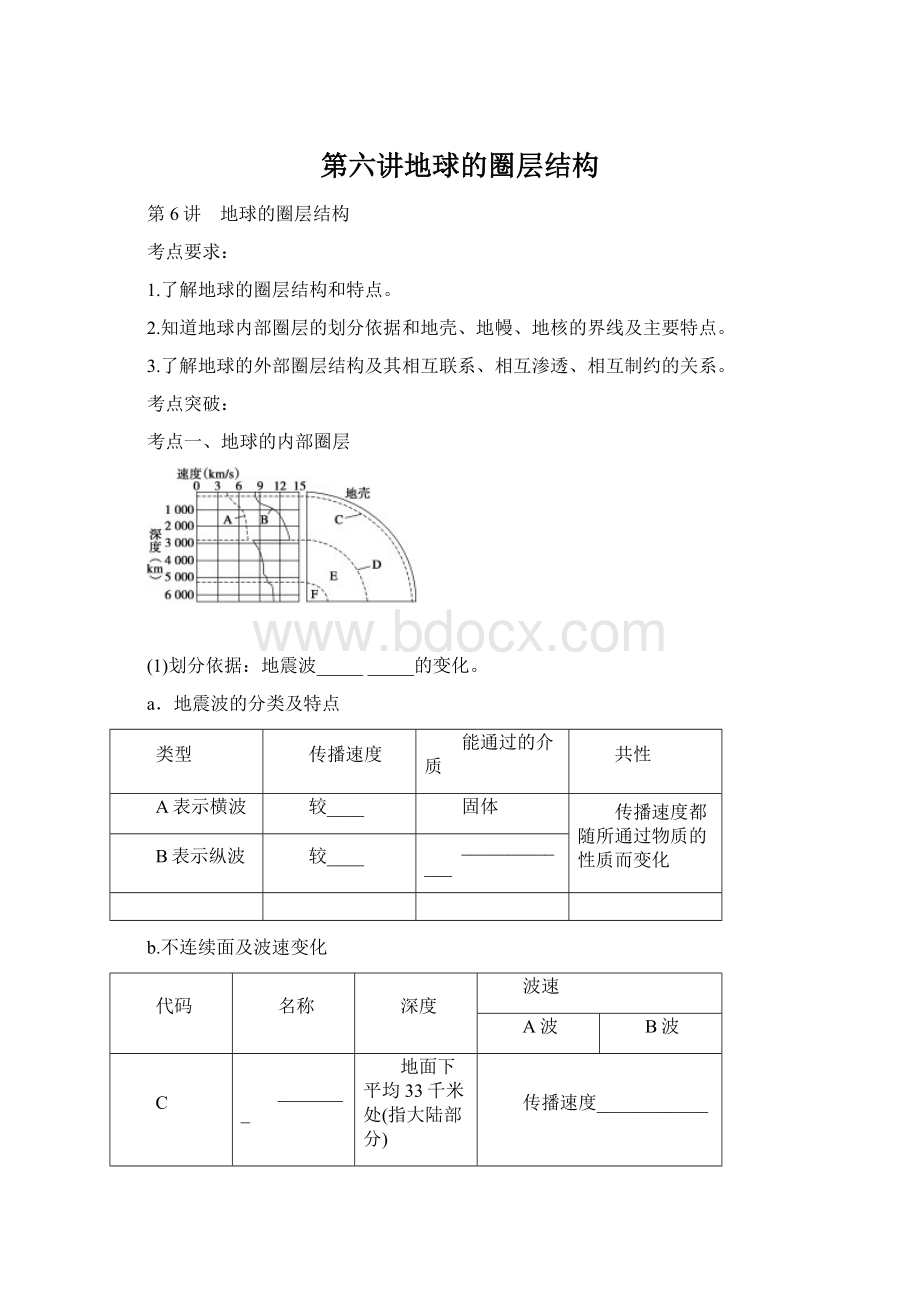

考点一、地球的内部圈层

(1)划分依据:

地震波__________的变化。

a.地震波的分类及特点

类型

传播速度

能通过的介质

共性

A表示横波

较____

固体

传播速度都随所通过物质的性质而变化

B表示纵波

较____

_____________

b.不连续面及波速变化

代码

名称

深度

波速

A波

B波

C

________

地面下平均33千米处(指大陆部分)

传播速度____________

D

古登堡界面

地下2900千米处

________

传播速度突然____

(2)C以上为______,C、D之间为______,D以内为______(由E______和F______组成)。

(3)岩石圈

由坚硬的岩石组成,包括______和上地幔顶部(软流层以上)。

2.地球的外部圈层(见右图)

(1)A________:

由气体和悬浮物组成的复杂系统,它的主要成分是

________。

(2)B________:

由地球表层水体构成的_______但不规则的圈层。

(3)C____________:

地球表层生物及其生存环境的总称,占有________的底部、

______的全部和________的上部。

【问题思考】

1.有人用“半熟的鸡蛋”形象地比喻地球的内部圈层结构,你认为合理吗?

2.地壳、地幔、岩石圈、软流层有什么区别和联系?

3.为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层?

探究点一 地球的内部圈层

阅读材料,回答下列问题。

新华网北京2008年8月12日电:

我国渤海湾黄河口凹陷处发现了一个新的油气田,标志着我国在这一区域的勘探工作获得了新的进展。

该新油气田的成功发现,进一步展示了黄河口凹陷处的勘探潜力,对渤海湾油气资源的产储量规模的稳步提升发挥更大作用。

地震波被称为“照亮地球内部的明灯”。

人们对地球内部的构造及其物理状态的认识,主要是来自对地震波的研究。

(1)为什么能根据地震波来研究地球内部结构?

(2)想一想我们还可以通过哪些渠道或方法获取地球内部的信息?

【反思归纳】

列表比较地球内部圈层

探究点二 地球的外部圈层

生物圈是地球圈层构造中的一个特殊圈层,与其他圈层相比,有哪些不同?

【反思归纳】 列表比较地球的外部圈层

外部

圈层

概念

组成

其他

大

气

圈

包裹地球的气体层

气体及其中的悬浮物,即__________、水汽和固体杂质

厚度2000~3000千米

水圈

地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

地表水、地下水、大气水、生物水等

连续但不规则

生

物

圈

地球表层生物及其生存环境的总称

生物(植物、动物、微生物)、非生物环境

分布于岩石圈上部、大气圈底部和______中;最______的圈层

课后练习:

一、选择题

(2011·南京质检)北京时间2009年2月12日1时34分,在印度尼西亚塔劳群岛(北纬3.9度,东经126.6度)发生里氏7.2级地震,震源深度约30千米,震中100千米范围内无较大城市。

据此回答1~2题。

1.地震波横波(S波)和纵波(P波)的传播速度在莫霍界面处发生的显著变化是( )

A.S波、P波的波速都明显增加B.S波完全消失,P波的波速突然下降

C.S波、P波的波速都明显下降D.P波完全消失,S波的波速突然下降

2.此次地震的震源位于( )

A.地核B.上地幔C.下地幔D.地壳

3.为了探测莫霍界面的情况,在下图中的A、B、C、D四点同时进行了地震波的测定,其中最迟得到从莫霍界面传来地震波的地点是( )

4.关于岩石圈的叙述,正确的是( )

A.位于地面以下,古登堡界面以上B.位于地面以下,莫霍界面以上

C.位于地面以下,上地幔以上D.位于地面以下,软流层以上

5.2010年3月以来,冰岛发生了大规模火山喷发。

此次火山喷发出大量炽热的岩浆,这些物质可能来源于( )

A.岩石圈B.地壳C.下地幔D.软流层

(2011·铜陵模拟)中国经济信息网2008年3月25日电:

我国首台拥有自主知识产权的12000米超深钻机日前在川西海相科学探索井(四川省绵竹市孝德镇)川科1井上安装调试成功,并正式投入使用。

据此结合所学知识回答6~7题。

6.此次科学钻井的最大深度位于( )

A.地幔B.地壳C.地核D.软流层

7.大陆科学钻井工程的实施,被称为“伸入地球内部的望远镜”,下列说法正确( )

A.我们人类对地球内部结构的研究成果是通过直接观测得到的

B.到目前为止,人们对地球内部的认识大多是通过地球物理等间接方法获得的

C.大陆科学钻井工程可以揭示整个地球内部的物质组成与结构构造

D.科学钻井并不能有效地监测某些地震活动

读“我国大陆部分地壳等厚度线图”,完成8~9题。

8.图示地区的地壳厚度( )

A.由西向东逐渐增厚B.由北向南逐渐增厚

C.由东向西逐渐增厚D.由南向北逐渐增厚

9.图中M和N所对应的地形区分别是( )

A.塔里木盆地、吐鲁番盆地B.青藏高原、四川盆地

C.黄土高原、汾河谷地D.四川盆地、大别山区

10.地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示海底储有石油的是( )

A.①B.②C.③D.④

11.若图中a是d的一部分,a和b组成c,则图中a、b、c可分别表示的概念是( )

A.上地幔的顶部(软流层以上)、地壳、岩石圈

B.上地幔、下地幔、地幔

C.外核、内核、地核

D.地壳、地幔、地核

读“秀丽的黄果树瀑布景观图”,回答12~15题。

12.该图景观体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个B.3个C.4个D.5个

13.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

A.生物圈B.水圈C.岩石圈D.地壳

14.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素是( )

A.瀑布B.岩石C.树木花草D.大气

15.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中的各圈层是独立发展变化的

D.图中各圈层的内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

二、综合题

16.读“地球内部的结构图”,回答下列问题。

(1)地球内部圈层的名称:

A和B是______,A和B+C是________,D是________,C+D+E是________的一部分。

(2)不连续界面F是________。

(3)地震波在经过F时速度会发生什么变化?

(4)A和B为什么厚度不均?

17.读图,回答下列问题。

(1)为探测莫霍界面的情况,在下列四地同时进行了地震波的测定,最迟从莫霍界面传来地震波的是( )

A.当雄B.成都C.上海D.北京

(2)此次地震,拉萨有轻微震感,理论上拉萨居民感觉到( )

A.先左右摇晃,后上下颠簸

B.先上下颠簸,后左右摇晃

C.只左右摇晃

D.只上下颠簸

(3)西藏是我国地震多发地区,原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)掌握地震发生规律可有效减少危害,我们要了解西藏地区地球各圈层物质组成和结构特征,目前主要的研究依据是________,其研究原理是

________________________________________________________________________

比较、排序型选择题——选择题解题突破

【题型特征】

排序型选择题一般是指把地理事物按时间或空间分布排序的一类选择题。

这类选择题要求理解地理事象的时间和空间分布规律,然后按照题干的要求进行排序。

排序型选择题主要考查学生对地理事象的时间和空间定位能力、比较分析能力。

可以是对某一事物和现象的分布进行确认,也可以是对某一组事物或现象的分布进行确认。

【答题技巧】

解答比较型选择题的关键是要善于利用比较法进行不同地理事物之间相似性和差异性的比较。

解答时首先要对各个独立现象进行分析、归纳和概括,找出它们的共性和个性。

其次要对教材内容进行重新整合,一般备选项中的表述基本上都是教材中没有的,因此同学们在做题时要注意辨别这些备选项表述的正误,这是较高层次的能力要求。

获取和解读信息——解题能力培养

(一)

高考试题中地理信息的载体形式多样,在解题时根据地理信息载体的不同,获取和解读地理信息的途径就存在差异,要采取不同的方法获取和解读地理信息。

从文字背景材料中获取和解读地理信息。

从试题的设问中获取和解读信息。

从地理图形的表述语中获取和解读地理信息。

从地理图形中获取和解读地理信息。

从地图和表格的组合中获取和解读地理信息。

从试题答案中获取和解读信息。

【方法技巧】

要准确、快速、全面的获取和解读地理信息,必须做到以下几点:

(1)要了解地理信息的形式和特点。

(2)掌握好获取信息的途径和解读方法。

(3)做好必要的知识储备。

(4)加强迁移能力的培养。

(5)加强能力的专项训练,逐步养成良好的审题习惯。

描述和阐释事物——解题能力培养(三)

描述和阐释地理事物能力的着眼点是考查学生的思维能力和语言表达能力,描述事物一般是表现地理事物的形态或状态特征,而阐释事物则是对事物的说明和解释。

具体包括:

(1)对地理事物进行正确的定性概括。

(2)对地理事物的位置属性和数量属性的定量表述。

正确描述和阐释地理事物要善于概括归纳,抓住实质、形成主线、把握要点。

果(果→果(果→因)、由大→小、由前→后等环环相扣、层层分析,将要点整理成逻辑顺畅、层次分明的论述。

切忌思路混乱、语无伦次。

【方法技巧】

强化提高“描述和阐释地理事物”的能力必须把握以下几个要点:

(1)正确描述和阐释地理事物的前提是把握地理事物的主要特征并理解、掌握地理规律与原理。

因此在平时复习时要善于从过程中归纳地理规律和原理,正确理解地理概念的内涵和外延。

(2)做题时要全面思考,总结规律,掌握思路,提高概括能力。

(3)要多角度训练,促进知识迁移。

特别是对于一些可从多角度思考的地理问题,要从整体上把握,注意发散思维的训练。

一题多变、多解,拓宽解题思路以提高解题的应变能力。

(4)注意把握描述和阐释的表述技巧。

在回答问题时要认真审题,要全面完整、层次分明、语言规范,要用词恰当、表述准确,特别要注意使用地理术语,要注意仔细推敲文字,准确说明地理特征。

论证和探讨问题——解题能力培养(四)

论证和探讨问题的基本要求是用确切的、已知的、低层次的事物、原理、规律等来说明尚不明确的、未知的、高层次的地理问题。

“论证和探讨问题能力”主要有三个基本要求:

观点明确;表述清晰,逻辑严密;追求论证观点、表述和内容上的有机结合。

表达主要观点的用词清晰贴切主要体现在选择最准确的地理术语上,如“高温”与“炎热”、“温和”与“寒冷”等与“气温”有关的地理术语,“干旱”与“少雨”、“伏旱”与“春旱”等等。

熟记和深刻理解这些术语的含义(内涵与外延)是用词清晰贴切的前提,同学们在学习中应该有意识地积累并领会这些术语的使用范围,以便在答题中充分展现自己的“地理素养”。

避免以往在论证和探讨地理问题时出现的不能正确地使用地理术语,语言不规范,答题效率低,层次性和逻辑性差,语言叙述前后矛盾,以原理代替答案,不能结合具体的区域问题来进行具体分析,答题要点不全面,“漏”知识点等问题。

【方法技巧】

提高论证和探讨问题的能力要从以下几方面入手:

(1)深入理解和把握核心地理概念。

重要的地理概念、地理原理、地理规律等是论证和探讨问题的坚实基础。

对相近的地理概念,如天气与气候、气象灾害与地质灾害等进行准确、快速地区分,是学习和掌握地理基础知识的中心环节,是论证和探讨地理问题的“入场券”。

(2)构建高质量的地理知识结构。

在理解主干知识内涵和外延的基础上,根据知识间的内在联系,以一定的线索将相关知识整合在一起,形成一种既体现主干基础知识,又反映知识间内在联系的知识网络。

可以为提高知识迁移、重组甚至创造性地分析、解决实际问题的能力提供理论底蕴,完成由“学”知识到“用”知识的过程。

(3)要把握地理图形语言。

地图是地理学科的第二语言。

准确理解和把握图形语言是高效论证和探讨问题的前提,结合图形语言的空间想象、逻辑思维能力可以提高运用判断、归纳、演绎、比较、概括等方法论证地理问题的效率。

答案课前准备区

①传播速度 ②慢 ③快 ④固体、液体和气体 ⑤莫霍界面 ⑥明显增加 ⑦完全消失 ⑧下降 ⑨地壳 ⑩地幔⑪地核 ⑫外核 ⑬内核 ⑭地壳 ⑮大气圈 ⑯氮和氧

⑰水圈 ⑱连续⑲生物圈 ⑳大气圈

水圈

岩石圈

问题思考

1.合理。

用“半熟的鸡蛋”来比喻地球的内部圈层,则蛋壳为地壳;蛋白为地幔,由于半熟,所以有些蛋白浆代表软流层中的岩浆;蛋壳与蛋白之间的膜和地壳合起来就是岩石圈;蛋黄为地核。

2.

厚度

范围

联系

地壳

平均17千米

地表至莫霍界面

岩石圈不

仅包含地壳,而且还包含上地幔顶部(软流层以上)部分

岩石圈

平均100千米

地表至软流层

3.水圈、大气圈、岩石圈均是由无机成分构成,而生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称,是由有机成分和无机成分共同组成的。

生物圈中的生物不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。

因此,自然地理环境系统中最活跃的圈层是指生物圈。

课堂活动区

探究点一

(1)地震波的传播速度随着通过物质的性质的变化而改变。

(2)对火山喷发出来的物质、钻探得到的岩芯等进行研究

反思归纳

岩石 薄 厚 岩浆 很高 很大

探究点二

(1)生物圈具有生命活动现象,是非常活跃、具有特殊结构的圈层。

(2)生物圈不占有独立的空间范围,渗透于大气圈、水圈、岩石圈之中。

(3)生物圈中绿色植物通过光合作用,把无机物合成有机物,把太阳能转化为化学能。

(4)生物圈中生物的出现,使自然界中的化学元素进行迁移,改造了大气圈、水圈、岩石圈,使地球面貌发生了根本的变化。

反思归纳

干洁空气 水圈 活跃

课后练习区

1.A 2.B [第1题,莫霍界面是地壳和地幔的分界面,纵波、横波在这个不连续面处,其传播速度都明显加快。

第2题,塔劳群岛地震的震源深度为30千米,据此判断此次地震的震源位于上地幔。

]3.A [地壳的厚度与露出地表的部分高度呈正相关,陆地上海拔越高,地壳越厚,地震波从莫霍界面传播到测定点的时间越长。

]

4.D [地壳与上地幔顶部(软流层以上)都由岩石构成,被称为岩石圈。

]

5.D [软流层存在于上地幔顶部,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地。

]

6.B 7.B [第6题,此次科学钻井的深度达到12000米,而地壳的平均厚度为17千米,故B选项正确。

第7题,目前我们人类对地球内部的认识主要是依靠物理方法间接获得的;大陆科学钻井成功后可揭示的只是大陆地壳的物质组成等信息;科学钻井可监测地震活动;故B选项正确。

]8.C 9.D [第8题,由图中等值线的数值可直接读出。

第9题,根据图中的经纬度定位可确定M、N的位置。

]

10.A [由于原油主要是液态物质,横波不能通过,纵波在其中传播时波速变慢。

]

11.A [该图示反映了岩石圈、地幔及地壳的关系。

岩石圈是由上地幔顶部(软流层以上)和地壳组成的。

]

12.C 13.B 14.C 15.B [景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈;生物圈是最活跃的圈层;该瀑布的形成说明地球的圈层之间是相互联系,相互影响的,它们之间不断进行着物质迁移与能量转化。

其所需能量主要来自三个方面,分别是地球内能、重力能、太阳辐射能。

]

16.

(1)地壳 岩石圈 软流层 上地幔

(2)莫霍界面 (3)地震波(纵波和横波)传播速度明显加快。

(4)地壳的厚度不均,A是大陆地壳,平均厚度33千米,B是大洋地壳,平均厚度只有几千米。

解析 从图上看,A、B所在的圈层是地壳,因为从深度上看从几千米到几十千米应是地壳的范围。

地壳的厚度不均,A处是陆地,地壳平均厚度33千米。

B处是海洋,地壳厚度只有几千米。

F是地壳和地幔的分界面即莫霍界面,地震波在经过此不连续界面时,纵波和横波的速度都明显加快。

C+D+E是上地幔的一部分,其中C是上地幔顶部由岩石构成的岩石圈的一部分,A、B、C共同构成了岩石圈;D是上地幔顶部的软流层,是岩浆的发源地。

17.

(1)A

(2)B (3)位于地中海—喜马拉雅火山地震带上 (4)地震波 地震波的传播速度随所通过的介质不同而变化;纵波能通过固体、液体和气体传播,横波只能通过固体传播

解析 第

(1)题,地壳厚度不均,高山、高原地壳较厚,平原、盆地地壳较薄。

第

(2)题,纵波传播速度快,横波传播速度慢。

第(3)题,西藏位于地中海—喜马拉雅火山地震带上。

第(4)题,利用地震波在不同介质中的传播速度不同,可以了解地球内部各圈层的特征。