九上议论文.docx

《九上议论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九上议论文.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

九上议论文

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

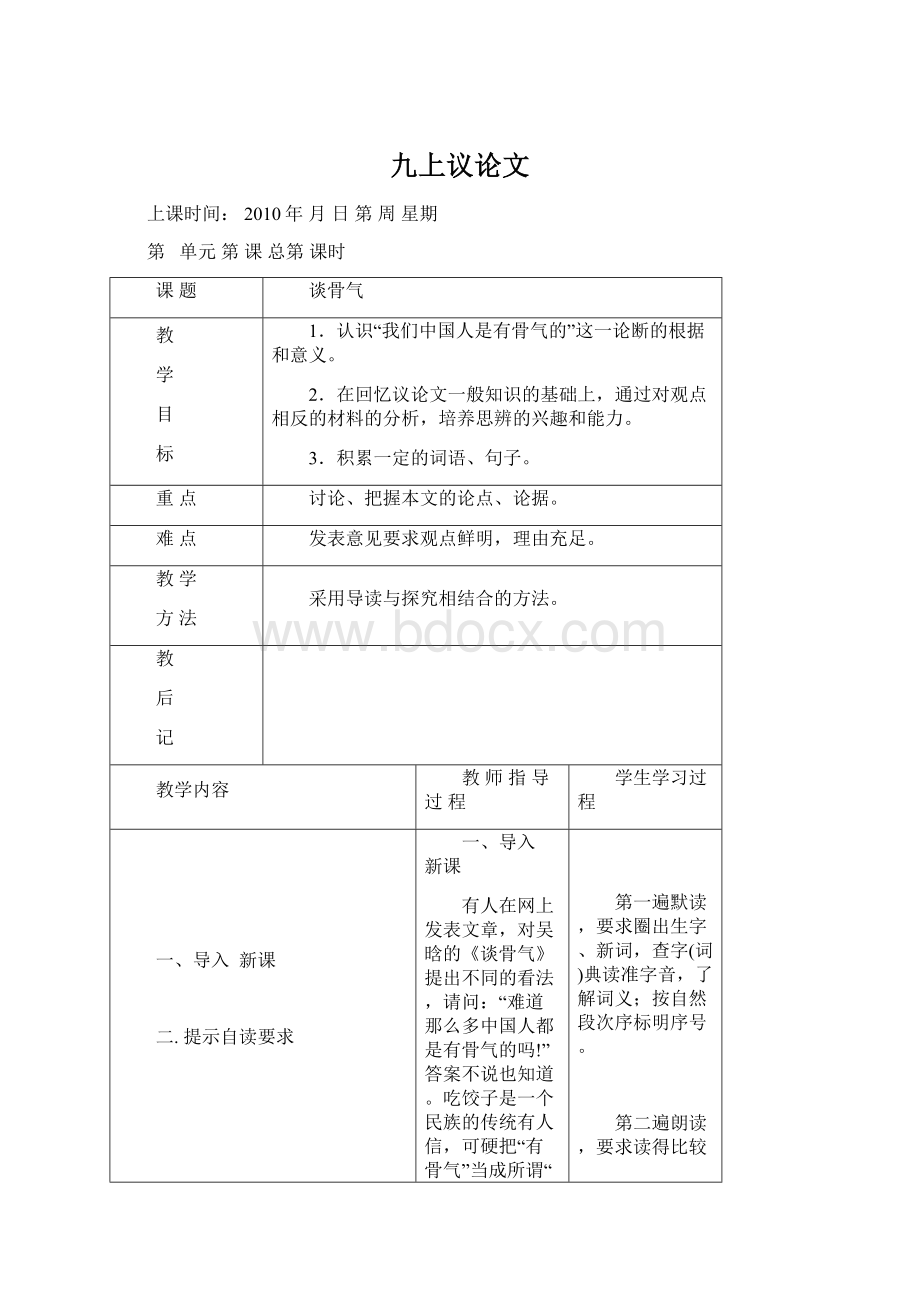

课题

谈骨气

教

学

目

标

1.认识“我们中国人是有骨气的”这一论断的根据和意义。

2.在回忆议论文一般知识的基础上,通过对观点相反的材料的分析,培养思辨的兴趣和能力。

3.积累一定的词语、句子。

重点

讨论、把握本文的论点、论据。

难点

发表意见要求观点鲜明,理由充足。

教学

方法

采用导读与探究相结合的方法。

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

一、导入 新课

二. 提示自读要求

一、导入 新课

有人在网上发表文章,对吴晗的《谈骨气》提出不同的看法,请问:

“难道那么多中国人都是有骨气的吗!

”答案不说也知道。

吃饺子是一个民族的传统有人信,可硬把“有骨气”当成所谓“传统”塞到本国本民族的腰包里,稍明智一些的人都会嗤之以鼻的。

这与中国封建统治者宣扬的“四海之内,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的妄自尊大有何区别呢?

二. 提示自读要求

1.通读课文两遍。

第一遍默读,要求圈出生字、新词,查字(词)典读准字音,了解词义;按自然段次序标明序号。

第二遍朗读,要求读得比较流利,有一定的感情。

第一遍默读,要求圈出生字、新词,查字(词)典读准字音,了解词义;按自然段次序标明序号。

第二遍朗读,要求读得比较流利,有一定的感情。

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

三.检查自读

四、梳理文章内容

总结

2.按“什么?

”(作者提出了什么观点?

)“怎样?

”(作者怎样证明他的观点?

)“为什么?

”(作者为什么要这样进行论证?

)三个问题的顺序大体梳理课文内容。

三.检查自读

1.了解学生掌握字、词的情况。

(略)

2.学生朗读课文。

教师提示:

这篇文章是议论文,主要是讲道理的,但作者写得很有感情,有些句子读起来很有劲。

读的时候尽可能把文章的感情表达出来,并把那些你认为读起来特别带劲的句子找出来,体味体味。

四、梳理文章内容

1.揣摩思路。

教师提示:

为了梳理和讨论的方便,我们先来揣摩一下作者的思路,并根据思路把文章划分为几个部分,然后再按“什么”怎样”为什么”的顺序进行讨论,力求完整、准确地把握作者的论点、论据和论证过程。

2.按“什么”“怎样”“为什么”整体解读课文。

学生发表意见,

3.下面大家讨论一下,作者是怎样论证这个观点的。

4.作者所列举的三个人物,如果按年代先后排列,应该是:

饿人、文天祥、闻一多。

但作者却没有这样排列,为什么?

这是一篇写得“规规矩矩”的议论文,比较适合于初次接触议论文的入学习,放在初中三年级学习,确实嫌“浅”了,显得不耐咀嚼。

但是我们如果把它作为一个思考的对象,仍然是可以学出趣味来的。

下一课我们就来做这件事。

(学生按要求自读课文)

学生发表意见

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

谈骨气

教

学

目

标

1.认识“我们中国人是有骨气的”这一论断的根据和意义。

2.在回忆议论文一般知识的基础上,通过对观点相反的材料的分析,培养思辨的兴趣和能力。

3.积累一定的词语、句子。

重点

讨论、把握本文的论点、论据。

难点

发表意见要求观点鲜明,理由充足。

教学

方法

采用导读与探究相结合的方法。

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

导语

介绍一点有关吴晗的情况

导语:

经过上节的讨论,同学们已从整体上理解、把握全文内容,还找到了课文涉及的一些资料。

这是阅读的第一步工作,大家完成得很好。

下面大家再细读文章,请在关键处都问个“为什么”,这样也许会把本来较“浅”的文章读出点“深”意来。

提问:

作者为什么要把饿人作为“贫贱不能移”的例证?

我认为与其以饿人为例,还不如用朱自清的事例好。

理由是:

1.文中的另两个例证(文天祥和闻一多),都是有名有姓的真实人物,饿人却无名无姓,也许只是寓言中虚构的人物,夹在中间似乎有些不大相称;2.朱自清的生活年代离我们很近,事迹真实可信,对读者更有教育意义。

吴晗(1909~1969),著名历史学家。

在民主革命时期,他和闻一多都是站在斗争最前沿反对国民党统治的民主战士,闻被人称为“狮子”,吴被人称为“老虎”,可见两人斗争的勇猛。

再细读文章

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

分析课文

区别阅读

小结

下面是不是请同学们就那篇网上的批评文章谈谈看法。

(学生发表看法。

多数同学赞同批评文章的观点,认为“我们中国人是有骨气的”这句话是有不严密的毛病,因为中国人有好有坏,不能一概而论;少数同学认为这句话中的“中国人”显然并不指所有的中国人,这是不言而喻的,吴晗是位著名学者,不可能犯这样的“低级错误”。

两种观点,都能言之成理,各不相让。

他们都希望老师“给个说法”。

)

师:

看来,同学们的分歧主要集中在对“中国人”这个概念的理解上。

我不想当裁判,只想提供一点资料,究竟谁是谁非,请同学们自己拿主意。

鲁迅有两篇选进高中语文课本的文章,也都说到了“中国人”,对我们判断是非也许有帮助:

1.一篇是《记念刘和珍君》2.另一篇是(中国人②失掉自信力了吗)

同学说得真好!

我同意你们的分析。

“我们中国人是有骨气的”这句话中的“中国人”,指的正是堪称“中国的脊梁”的那一部分优秀的中国人,正是在他们的身上体现着中国人的骨气。

再从语文知识的角度说,这里其实有一种修辞现象:

整体和部分可以互代。

吴晗的文章中是用表示整体概念的“中国人”代替一部分中国人。

这在修辞学中叫做“借代”。

前面说过,这篇文章让初三的学生读虽然嫌浅,但如果在读的时候不是把眼光局限于课文,而让视野稍稍拓宽一些,也是可以读出深意和趣味的。

刚才同学们就是这样读的,我发现大家都表现出很高的兴趣。

这对我们今后读文章是有启发的。

同学们就那篇网上的批评文章谈谈看法。

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

理想的阶梯

教

学

目

标

l·通过学习本文,使学生懂得\'奋斗,是实现理想的阶梯\'这一道理,并能从现在做起,努力奋斗,去实现自己的理想。

2·学习选用具体事例作论据的论证方法,记住名言警句和一些名人的事迹。

3·学习本文围绕中心论点从儿个不同的方面展开论述的方法,适当复习排比方式。

重点

理解选用具体事例作论据 2·理解用段首排比的方式提出论点

难点

本文的中心论点与分论点是什么样的关系

教学

方法

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

、

注音

释词

预习作业:

1·给下面加点的宇注音。

遮挽 ( ) 翱 ( )翔 鞭笞 ( ) 废寝 ( )忘食

笔耕不辍 ( ) 怨天尤 ( )人 擢( ) 取

2·解释下列词语。

遮挽:

翱翔:

鞭笞:

废寝忘食:

笔耕不辍:

怨天尤人:

3·本文是一篇谈 的议论文。

4·\'理想的阶梯\'是 。

\'阶梯\'原指\'台阶 \'\'梯子\'。

在这里比喻为 。

5·\'奋斗,是实现理想的阶梯\',即是说 。

6·\'理想的阶梯,属于刻苦勤奋的人。

\'句意是 。

7·文中指出青年因处理不好\'理想与现实的矛盾\'而产生的问题是什么?

8·什么样的人才能攀登理想的阶梯?

9·写出文中引用的事例。

10·全文的中心论点是什么?

按要求做题

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

思考题

答案

11·文章为了阐述中心论点,又设置了三个分论点,从不同方面展开论述。

这三个分论点是什么?

答:

2·解释下列词语。

遮挽:

拦住挽回。

翱翔:

鸟在天空回旋飞翔。

比喻自由自在地遨游。

鞭笞:

用鞭子、竹板之类抽打。

废寝忘食:

顾不得睡觉,忘记了吃饭。

形容专心致力于某件事。

笔耕不辍:

长时间不停止地写作。

怨天尤人:

受了挫折或出了问题后,只是一味怨天,归罪别人。

3·如何实现理想。

4·奋斗,实现理想的必由之路。

(题目用了比喻的修辞方法,)

5·实现理想,必须奋斗。

6·刻苦勤奋的人才能实现理想。

换言之,要实现理想,必须奋斗,要奋斗;必须刻苦勤奋。

7·①虽有理想,但刻苦勤奋的精神不足;②想为理想付出努力,但不善于抓紧一点一滴的时间;③认为条件差,岗位平凡无用武之地,不能充分发挥主观能动作用。

8·刻苦勤奋、珍惜时间的人,迎难而上的人。

9·马克思为实现解放全人类的理想,刻苦奋斗一生;诺贝尔为减轻挖土工人的繁重劳动,发明了炸药;鲁迅先生惜时如命,笔耕不辍;巴尔扎克以如痴如狂的拼劲,奋笔疾书;爱迪生挤时间,连续工作,废寝忘食;伽利略、布鲁诺冒受宗教极刑的危险,追求真理;高尔基为了共产主义事业,在敌人明枪暗箭下,在饥饿、死亡的威胁中坚持写作、战斗;华罗庚、开普勒、道尔顿、爱因斯坦都在平凡岗位上成了\'状元\'。

10·奋斗,是实现理想的阶梯。

11·三个分论点即第3、4、6自然段的第一句话。

处理与习题

明确答案

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

理想的阶梯

教

学

目

标

l·通过学习本文,使学生懂得\'奋斗,是实现理想的阶梯\'这一道理,并能从现在做起,努力奋斗,去实现自己的理想。

2·学习选用具体事例作论据的论证方法,记住名言警句和一些名人的事迹。

3·学习本文围绕中心论点从儿个不同的方面展开论述的方法,适当复习排比方式。

重点

理解选用具体事例作论据 2·理解用段首排比的方式提出论点

难点

本文的中心论点与分论点是什么样的关系

教学

方法

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

一、组织教学

二、导入新课

三、检查预习

四、研习新课

一、组织教学

二、导入新课

每个同学对自己的未来都充满了希望,有过多少不同的想法、目标和希望,其中最能激励自己去为之奋斗的就是自己的理想。

但要实现理想并非一件轻而易举的事。

分别请几名同学谈谈自己的理想和为之奋斗的感想后,引入课题。

三、检查预习

四、研习新课。

1、 认真读课文,理解什么是实现理想的\'阶梯\'。

并从文中画出有关的句子,再弄清这个句子在文中起什么作用。

(作者认为\'奋斗,是实现理想的阶梯\',这是全文的中心论点,起着统领全文的作用,以下的内容都围绕它来展开阐述。

)

2、\'奋斗,是实现理想的阶梯\',是全文的中心论点。

作者是怎样提出这一论点的?

文章的第l没能否略去不写?

为什么?

几名同学谈谈自己的理想和为之奋斗的感想

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

三、检查预习

四、研习新课

五、教学小结

3、中心论点提出之后,作者是怎样围绕中心论点进行论述的?

论述部分与课文第2段有什么联系?

作者提出中心论点后,接着从哪几个方面进行了论述?

4、引导学生分析第一个分论点部分的论述层次,概括层意。

5、 朗读1一3段,请同学简述马克思和诺贝尔的故事。

6、 朗读5、6段后思考:

作者提出\'理想的阶梯属于珍惜时间的人\'这个观点后,是怎样进行论述的?

作者先从正反哪方面阐述?

(正面)

文中列举了哪些有代表性的人物?

7、 读第7段,在分析第一、二两个分论点的基础上,与同桌分析第三个分论点部分的内容

8、提问:

结尾部分是怎样总结全文的?

9、 最后一段共三句话,第一句用 修辞方法,把\'奋斗\'喻为 。

这是从上文三方面分述归结出的 。

这句话和 相呼应,又密切联系 的现实。

10、从总体上看,全文采用了什么结构形式?

A 总--分 B 分--总 C 总--分--总总结全文。

( 答:

C 总--分--总)

五、教学小结

这是一篇立论文章。

主体部分围绕中心论点,针对青年中存在的三种现象,从三个不同方面举例说理,层次分明地向人们阐述了\'怎样实现理想\'的问题。

阅读议论文,首先要读懂论点。

作者在文章中要表明的主要见解和主张就是中心论点。

六、布置作业

[小资料]

课文中几位未作注释的名人:

分析第一个分论点部分

与同桌分析第三个分论点部分的内容

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

《说勤》

教

学

目

标

1、理清文章结构。

2、学习作者提出中心论点的方法。

(重点)

3、理解摆事实讲道理的写法。

(重点、难点)

4、学习古今中外的名人,做一个勤奋刻苦、坚持不懈的人。

重点

理解课文摆事实讲道理的写法。

难点

学习并能运用摆事实讲道理的议论方法,

教学

方法

自读—指导—训练

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

一、导入

二、整体感知

三、研读课文

一、导入

复习议论文的相关知识(论点、论据、论证、结构、论证方法、论据类型)

二、整体感知

学生自由朗读课文,依据议论文最基本、最常用的结构方式,为文章划分段落层次。

(PPT多媒体显示)

三、研读课文

1、研读第一部分(第1段)

本文第一段引用的作用是什么?

通过引用俗话和唐代韩愈的话提出中心论点。

本文的中心论点是什么?

“学业的精深造诣来源于勤”

第一段中四个“勤于”位置能否互相调换?

请说明理由。

不能互换。

四个“勤于”是一个由浅入深的认识规律。

自由朗读课文

口答理由

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

三、研读课文

、归纳主题

2、研读第二部分(第2、3段)

本文是如何论证第一个分论点的?

运用了什么论证方法?

共列举了五个古今中外的典型事例对“勤出成果”进行了论证。

运用了事实论证方法。

用简洁的语言概括这五个典型的事例。

第二段最后两句(“可见……概莫能外”)有什么作用?

把论据和论点有机连接,增强了文章的说服力。

请概括第三段中两个事实论据。

(每句不超过25个字)有力证明了什么的分论点?

有力证明了“勤出智慧”的分论点。

3、研读第三部分(4)

读最后一段,说说课文是怎样总结全文的?

“一个人知识的多少,关键在于勤的程度如何”,呼应开头。

“懒惰者…… 勤奋者……”,正反两面鲜明对比。

高尔基说:

“天才出于勤奋。

” 引用名言。

四、归纳主题

本文先通过引用俗语和唐代韩愈的话引出中心论点“学业的精深造诣来源于勤”,再用“勤出成果”和“勤出智慧”加以论证,得出“一个人知识的多寡,关键在于勤的程度如何”的结论。

五、拓展延伸

议论文短文:

《学贵有疑》

找出中心论点和论据,说说论证方法。

马克思博闻多记笔记著《资本论》。

读最后一段

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

敬业与乐业

教

学

目

标

1、理解“敬业与乐业”的主旨

2、领会举例子和讲道理两种论证方法

3、大量经典语句、格言的积累

重点

把握文章的主要观点和思路

难点

真切领悟“敬业与乐业”的精神实质

教学

方法

诵读法研讨探究法

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

一、导入

二、作者简介

一、导入

俗话说:

人各有志。

同学们即将初中毕业,老师很想知道大家以后想从事什么工作。

......

到时,你拥有了一份属于你自己的职业,你是否会因为是做家政而自卑地抬不起头或者因为是个官员就趾高气扬?

或者当你不喜欢自己的工作时就轻易地选择“跳槽”?

我们究竟该怎样去看待自己的职业,这里有一篇文章《敬业与乐业》或许会给我们极大的启示。

二、作者简介

梁启超是中国近代维新代表人物及学者,与康有为一起领导了著名的“戊戌变法”。

这篇文章是梁先生70多年前在上海中华职业学校噗该校学生所做的职前演讲。

三、整体感知

1、大家大声朗读课文,注意读出演讲者的口吻,初步了解课文的主要内容。

自学难懂的句子。

整体感知

大声朗读课文

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

提问

合作探究

五、布置作业

2、作者先后谈论了哪几个问题?

有业、敬业、乐业3、用自己的话说说“人类合理的生活”应该是怎样的?

首先是有一份正当的职业,(或任何一件有价值的事情),不能“饱食终日,无所用心”。

对于所做的事情,要生出敬意,从而全神贯注,心无旁骛,忠实地把它做好;要从专心做事中发现乐趣,不是皱着眉头,满腹牢骚地叫苦,而是达到“乐以忘忧”的境界。

四、合作探究

1、梳理文章思路,想想作者是怎样把问题说清楚的。

一

(1)引出中心论点,“敬业与乐业”

二(2——5)论述中心论点前的铺垫,强调“有业”是敬业乐业的基础

三(6、7)论述“要敬业”的原因以及怎样“敬业”

四(8)论述“要乐业”以及怎样才能“乐业”

五(9)总结全文,强调“责任心”和“趣味”的重要性

2、思考演讲稿与一般议论文章的异同

相同点:

议论文的三要素:

论点、论据、论证

议论文的结构:

引论、本论、结论

论据分为:

事实论据、道理论据

论证方法:

举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证

不同点:

(1)、结合演讲时的情境,注意和听众现场交流

(2)、语言通俗,如话家常

五、布置作业

同学们现在作为学生,学习便是你们的职业,能否反思一下自己在学业中的种种态度和现象,来进一步解读文中那些耐人寻味的语句?

用自己的话说

把握结构

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

敬业与乐业

教

学

目

标

1、理解“敬业与乐业”的主旨

2、领会举例子和讲道理两种论证方法

3、大量经典语句、格言的积累

重点

把握文章的主要观点和思路

难点

真切领悟“敬业与乐业”的精神实质

教学

方法

诵读法研讨探究法

教

后

记

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

一、导入

二、研读

一、导入

上节课同学们靠自己的力量疏通了文意并理清了文章思路,还感受了演讲与一般议论文的两点不同,这堂课我们结合“学习”是我们学生的“职业”这个实际,看能否谈得更真切些,精彩些!

二、研读,领会举例子和讲道理两种论证方法

文中在谈到“有业之必要”时,举了孔子和百丈禅师的两个例子加以说明,谈到“凡职业都是有趣味的”时,列举了四个原因加以说明。

参照两种写法,根据自己的理解,试为“有业之必要”列举几条理由或为“凡职业都是有趣味的”,提供几个例子。

了解“举例子”和“讲道理”两种论证方法。

三、学习课文第三部分

明确:

作者根据自己的亲身经验,指出“责任心”和“趣味”跟“敬业”与“乐业”的关系最为密切:

责任心就是敬业,趣味就是乐业,做事情必须具备责任心和善于从职业中领略出趣味。

了解“举例子”和“讲道理”两种论证方法

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

探究活动

拓展延伸

一个人对待自己的职业,能够有责任心,有趣味,发扬敬业和乐业的精神,专心致志做圆满,就是“人类合理的生活”。

结束句“我望诸君和我一同受用!

”用短句,用感叹的语气,充满了对听讲的青年学生的殷切期望,感情强烈而真挚。

四、探究活动

1、思考:

作者在文章中提出了许多有关敬业和乐业的观点,你最信服的是哪一点?

有没有不同意见?

说说理由。

学生讨论、交流

明确:

文章中的观点可以归纳如下几条

⑴“敬业乐业”四个字,是人类生活的不二法门。

⑵人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。

⑶凡职业没有不是神圣的。

⑷凡职业没有不是可敬的。

⑸人生在世,是要天天劳作的。

⑹劳作便是功德,不劳作便是罪恶。

⑺因自己的才能、境地,做一种劳作做到圆满,便是天地间第一等人。

⑻凡做一件事,便把这件事看作我的生命,无论别的什么好处,到底不肯牺牲我现在做的事来和他交换。

⑼敬业主义,于人生最为必要,又于人生最为有利。

⑽从劳苦中找出快乐来。

⑾凡职业都是有趣味的,只要你肯继续做下去,趣味自然会发生。

⑿每一职业之成就,离不了奋斗。

⒀因为每一职业之成就,离不了奋斗;一步一步的奋斗前去,从刻苦中将快乐的分量加增。

⒁人生能从自己职业中领略出趣味,生活才有价值。

⒂敬业就是责任心,乐业就是趣味。

五、拓展延伸

1、结合“学习”是我们学生的“职业”这个实际,深入解读,谈谈感受。

(引导学生结合自身体验进行自省式阅读,鼓励“有独特见解”“进行个性化表达”)

2、仿写练习

学生讨论、交流

要求学生畅所欲言,言之有物,言之有理,言之有据。

加深对文章的理解。

上课时间:

2010年月日第周星期

第单元第课总第课时

课题

事物的正确答案不止一个

教

学

目

标

1、知识目标:

学习议论文围绕中心逐层展开论述的方法,进而复习举例论证方法。

2、能力目标:

培养独立阅读、认真探究、积极讨论的能力

3、情感态度价值观:

激发学生的创造性思维,培养学生的创新能力。

重点

学习议论文围绕中心逐层展开论述的方法,进而复习举例论证方法。

难点

培养独立阅读、认真探究、积极讨论的能力

教学

方法

采用自主学习、共同探究、练讲结合的学习方法

教

后

记

本文是学生刚接触议论文不久学到的一篇文章,自读有一定难度。

因此,本课将先从本文的议论话题及内容切入,引导学生逐步理解各个层次之间的关系,从而理解本文的论述结构和论述要点,进而复习议论文的举例论证方法

教学内容

教师指导过程

学生学习过程

导入新课

检查预习

导入新课:

请同学们看大屏幕上的两幅图,说说你看到了什么?

(打出课件上的两幅观察角度不同看到的东西就不同的图,学生做答),看来不是所有的问题答案都是唯一的,记得这首诗吗?

(大屏幕打出苏轼的《题西林壁》,学生读)今天我们学习的这篇文章就是关于多角度看问题的很好论述。

大家一起来看罗迦·费·因格所写的《事物的正确答案不止一个》这篇文章

一、检查预习

解释下列词并为划线的注音:

汲取 推敲 根深蒂固 锲而不舍 轻而易举 持之以恒 不言而喻 孜孜不倦

(大屏幕打出生字、生词,考查学生预习情况)

就不同的图,