邯郸市城市轨道交通线网及建设规划环评报告简本.docx

《邯郸市城市轨道交通线网及建设规划环评报告简本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《邯郸市城市轨道交通线网及建设规划环评报告简本.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

邯郸市城市轨道交通线网及建设规划环评报告简本

市城市轨道交通规划环评报告简本

1线网规划概况

市轨道交通线网由8条线组成,全长186.7km。

中心城区包含6条市区线,分别为1~6号线,线路总长134km。

都市区包含2条市域线,分别为R1和R2号线,线路总长52.7km。

轨道交通系统制式拟采用跨座式单轨。

近期建设初步方案拟实施2条市区线,分别为1和4号线。

线路总长度50.984km,其中1号线线路长度32.471km,4号线线路长度18.513km。

全线设置车辆基地1处、车辆段1处,停车场1处,设主变电站3座。

城市轨道交通线网规划年度:

近期2020年,远期2030年,远景2050年

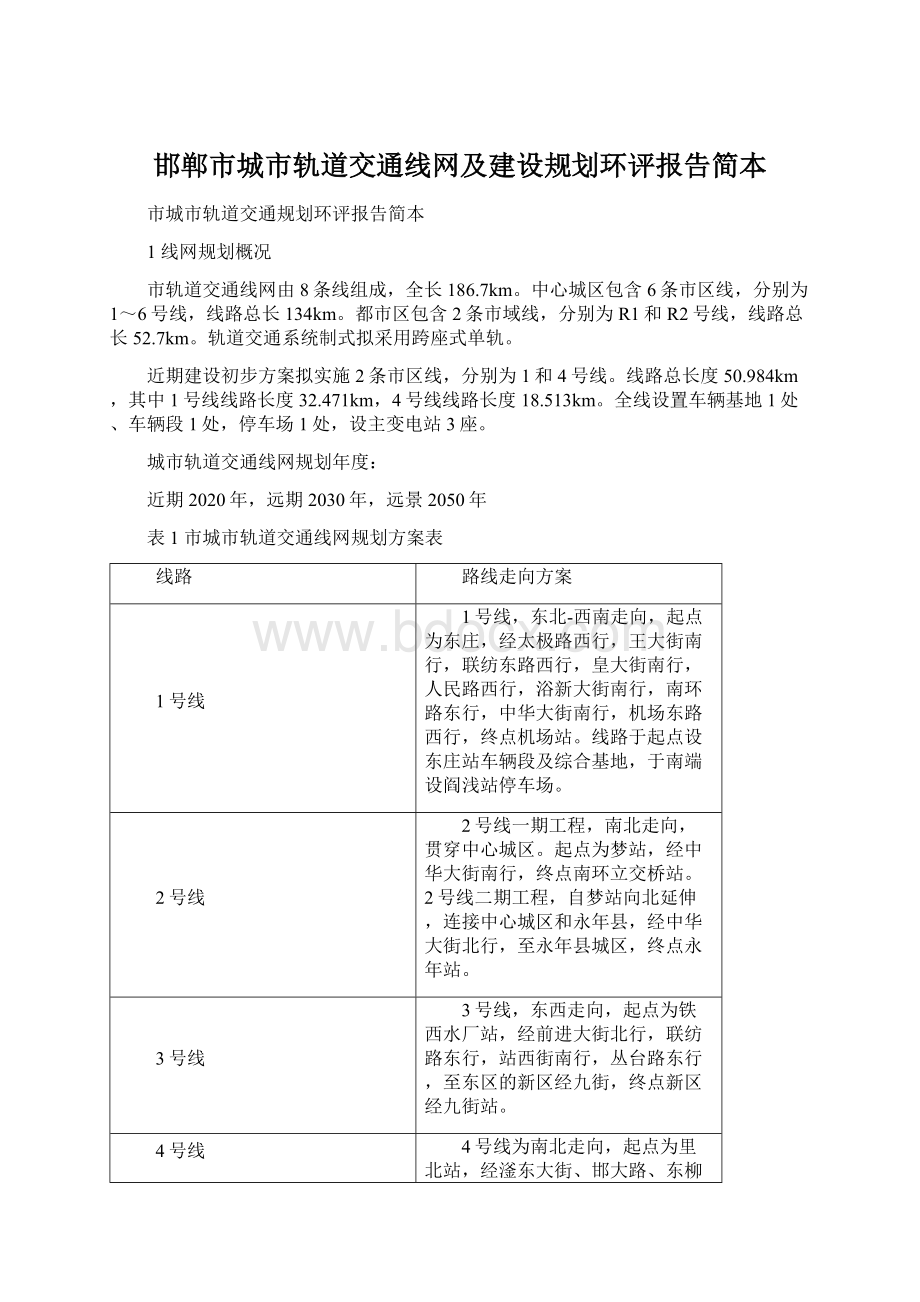

表1市城市轨道交通线网规划方案表

线路

路线走向方案

1号线

1号线,东北-西南走向,起点为东庄,经太极路西行,王大街南行,联纺东路西行,皇大街南行,人民路西行,浴新大街南行,南环路东行,中华大街南行,机场东路西行,终点机场站。

线路于起点设东庄站车辆段及综合基地,于南端设阎浅站停车场。

2号线

2号线一期工程,南北走向,贯穿中心城区。

起点为梦站,经中华大街南行,终点南环立交桥站。

2号线二期工程,自梦站向北延伸,连接中心城区和永年县,经中华大街北行,至永年县城区,终点永年站。

3号线

3号线,东西走向,起点为铁西水厂站,经前进大街北行,联纺路东行,站西街南行,丛台路东行,至东区的新区经九街,终点新区经九街站。

4号线

4号线为南北走向,起点为里北站,经滏东大街、邯大路、东柳大街南行,路西行,至中华大街路口,终点新一中站。

线路于南端设南堡车辆段。

5号线

5号线,东西走向,起点为渚河路-浴新大街交叉口,沿渚河路、雪驰路东行,终点装备制造园站。

6号线

6号线,西北-东南走向,呈倒“L”型,起点为黄梁梦站,沿里纬七路、美的路东行,王大街南行,邯临路西行,经廉颇大街南行,至邯大路口,终点河沙产业园站。

R1线

R1线,东西走向,连接中心城区和武安市,起点人民路-浴新大街交叉口,沿人民路西行、经邯武快速路,至武安市城区,终点武安市。

R2线

R2线,东西走向,连接冀南新区和峰峰城区。

起点机场东路站,经中华大街南行,成峰路西行,至峰峰城区,终点峰峰站。

市城市轨道交通线网规划方案示意图

2环境影响评价主要结论

2.1规划与相关政策的符合性评价

(1)市目前各项指标均达到《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》(国办发[2003]81号文)要求的申请建设轻轨的最低标准。

(2)市大力发展轨道交通符合国家能源政策的要求,通过这一绿色交通建设规划的实施,将减少公共交通对燃油的依赖,促进市能源结构的调整优化。

(3)根据市经济、土地资源特点和城市现状布局结构,城市交通发展应选择以公共交通为主的交通模式,本次市城市轨道交通线网及建设规划将推动市轨道交通的发展,促进轨道交通网络的形成,有利于公共交通的发展,维护公共交通的主体地位,符合《建设部关于优先发展城市公共交通的意见》的有关要求。

2.2规划相容性和协调性分析

(1)与市城市总体规划的协调性

轨道交通线网的建设可以缓解城市交通的主要矛盾,完善城市服务功能,提高城市区域中心地位,具有减少大规模道路建设对城市街区产生切割与破坏,减少污染、优化环境、资源节约利用等优势,符合市城市总体规划的城市发展策略,与城市性质是相容的。

市城市发展方向为“十字型”,近期建设规划在主城区构筑“十字型”线,符合市的城市发展方向,线网规划通过加强中心城区线网密度,突出了轨道交通引导城市核心区向外围发展的核心理念,充分考虑了城市发展要求,轨道交通建设规划的建设时序与城市近期建设发展方向是相符的。

因此,轨道交通建设符合城市总体规划中关于城市性质及规模的定位;轨道交通规划线网总体布局与总体规划中的城市空间布局结构的一致性较高;轨道交通建设规划的建设时序符合城市用地发展方向。

(2)与市综合交通规划的协调性

轨道交通的建设将有助于公共交通远景目标的实现;轨道交通规模能够满足城市综合交通规划中确定的轨道交通公交分摊率的目标值;轨道交通枢纽与高速铁路及市交通的衔接程度较高,在方便中心城区居民出行的同时,也促进了中心城区与城市外围区域的有效沟通。

(3)与市土地利用规划的协调性

轨道交通是一种绿色交通,使用清洁能源,污染排放量小,符合积极推行和谐持续发展的战略。

同时轨道交通占地数量小,土地利用效率远高于其他常规地面交通,在缓解城市交通拥堵状况、引导城市空间布局优化调整的同时,大大提高了城市土地的利用效率和对于城市基础设施建设的资源承载能力,符合节约集约用地战略。

本次规划的实施有利于加强城乡的联系,促进城乡的和谐发展,同时符合节约集约用地的战略,虽然规划的实施占用了一定数量的耕地,但占用数量有限,通过严格实施补偿措施,不会对耕地的总体数量和质量造成影响,同时规划年度的土地供应量完全可以满足轨道交通的建设需求,所以本次轨道交通规划的实施不会影响土地利用的总体规划目标,与市土地利用总体规划是相符合的。

(4)与市绿地规划的协调性

本次规划线路主要采取地下和高架形式,没有占用公园绿地,虽不可避免地占用部分城市道路中间(或两侧)绿化带,但不会对绿地系统造成破坏。

下阶段设计时加强轨道交通临近绿地公园地面车站及穿越隔离绿地高架段的绿化设计,以缓解轨道交通建设对城市绿地系统的影响。

(5)与旅游发展总体规划协调性分析

本次市轨道交通规划线路可以很好地促进旅游发展规划,为“一都”、“一环”、“两带”、“五区”、“六线”大旅游格局的形成起促进作用。

规划线路为市区丛台公园、苑公园、展览馆建筑群等景点的发展提供便利条件;规划市域R1线、R2线将为武安、峰峰的景区发展提供便利条件,形成旅游快速通道。

本次规划交通规划与市旅游发展总体规划是相协调的。

(6)与历史文化名城保护规划协调性分析

本次规划1号线、2号线、3号线、5号线、R1线涉及历史文化名城保护规划,线网在临近重点保护区段均为地下线,符合历史文化名城保护规划的建筑高度控制要求。

线网走向和敷设方式符合根据历史文化名城保护规划的保护要求。

(7)与故城保护总体规划协调性分析

轨道交通的1号线、2号线、3号线、5号线、R1线路均位于故城划分的的二类建设控制地带,不涉及重点保护区,线网符合《省市故城保护总体规划》。

(8)与市饮用水源保护规划的协调性分析

本次轨道交通线网布局涉及滏阳河水源地和南水北调总干渠,均以高架方式跨越。

本次规划线网与水源保护规划存在一定的不协调。

评价结合《中华人民国水污染防治法》及地方环保相关要求,要求下一步设计阶段,优化饮用水源保护区、南水北调干渠段的线路设计和工程措施,后续规划建设过程中,应严格履行审批手续,落实建设项目环境影响评价制度,制定合理可行的环境污染防治措施,避免在一级保护区围设置桥墩,以降低工程建设对饮用水源保护区和南水北调干渠的影响。

(9)与市生态环境保护规划协调性分析

轨道交通线网主要经过市西部山地丘陵生态屏障区和中部山前平原生态建设区,规划实施过程中只要认真落实各项生态控制措施,完善生态保护与补偿措施,则规划实施不会对市生态环境功能造成不利影响,总体上与生态功能区划相协调。

(10)与环境功能区划的协调性

市轨道交通线网规划方案中,主要为高架线,高架线一般架设在城区既有道路上,按照市城市总体规划制定的噪声功能区划,线路途经地区基本是声环境4类标准适用区域,轨道交通建设对声环境质量影响很小,不会影响城市声功能区目标的实现,因此和声功能区划是相协调的。

轨道交通采用电力动车组,无废气排放,没有大气污染物产生,且由于轨道交通方便、快捷、舒适的乘车环境,有利于吸引大量地面公交客流,从而减少地面道路公汽尾气排放,可有效降低沿线大气污染物的浓度。

轨道交通规划与市环境空气功能区划具有较好的协调性。

本次轨道交通线网布局涉及滏阳河水源地和南水北调总干渠。

通过加强施工期管理等措施,轨道交通建设不会对地表水水质有实质影响。

(11)与溢泉湖省级风景名胜区的协调性分析

本次规划轨道交通线网中R2线沿成峰公路行走,距离溢泉湖湖面最近距离为2.8km。

成峰公路为溢泉湖风景名胜区北边界,线路沿成峰路修建,没有侵入规划保护围,不涉及溢泉湖省级风景名胜区。

因此轨道交通规划建设不会对溢泉湖景区产生影响。

(12)与响堂山国家森林公园总体规划的协调性分析

本次轨道交通线网规划中R2线拟沿成峰公路行走,以高架方式穿越响堂山国家森林公园中的凤凰山森林花园区,穿越长度约2km。

工程永久占地及临时占地不会减少区域的林地面积。

若施工管理不当,将破坏征地围外的植被,对当地生态环境造成影响。

评价要求后续规划建设过程中,应严格履行审批手续,落实建设项目环境影响评价制度,制定合理可行的环境污染防治和生态防护措施,以降低工程建设对森林公园的不利影响。

2.3环境与资源承载力评价结论

(1)土地资源承载能力评价结论

市轨道交通规划所需土地量仅占规划年度土地利用新增建设用地及道路交通设施建设用地的很小一部分。

根据市公交优先策略,未来客运交通发展应以公共交通为主体,客运交通应采取优先发展公共交通的策略。

其中规划优先即体现在优先安排公共交通设施建设用地,确保公交场站设施与土地开发项目同步建设;各阶段城市土地使用规划中均须为公共汽(电)车场站、轨道交通车站、换乘枢纽和车辆维修保养设施留足建设用地;不得随意挤占或挪用公共客运设施用地。

因此市城市土地资源不会成为轨道交通规划的制约因素。

(2)电力资源承载力评价结论

轨道交通的用电负荷分为两类:

一是电动车辆及其辅助设备的牵引负荷;二是车站、区间、控制中心、车辆段和停车场的动力照明负荷。

市轨道交通为中轻型轨道交通,以高架线路为主,供电负荷较轻,对供电可靠性的要求相对地铁模式的轨道交通低,较适合采用分散供电方式。

市轨道交通建设电力资源需求不会对城市供电系统造成压力。

(3)水资源承载力分析评价结论

整个线网规划用水量占城市自来水供水能力比例很小,轨道交通近期建设不会成对城市水资源的供应能力造成压力。

综合市土地资源、电力资源、水资源的承载能力以及生态环境建设、保护要求逆行分析,市轨道交通线网规划与各环境要素的协调性较好,原则上不存在环境制约因素。

2.4社会环境及诱发、积累环境影响分析

(1)轨道交通建设不仅具有显著的社会效益和环境效益,还能方便居民出行,缓解城市交通压力,提高城市居民的生活质量。

(2)轨道交通建设改善了市城市交通状况,提高城市整体交通水平,提升城市整体竞争力。

(3)与其它同类工程相比,市近期建设的轨道交通项目所产生的征地拆迁量较小,且市政府正在研究、制定征地拆迁补偿、安置的相关政策,使受轨道交通建设征地拆迁影响的群众得到妥善安置、合理补偿,保障他们的合法权益不受损失。

另外,城市规划部门也已根据本规划对近期建设项目用地予以控制,尽量避免工程实施时增加新的征地拆迁量。

(4)轨道交通地面线主要用于连接地下车站及高架车站,一般长度较短,且地面线一般设置在人流量较少的地区,对居民出行的阻隔影响的围和程度有限。

2.5轨道交通环境影响预测结论

(1)声环境影响预测结论

①高架线路。

跨座式单轨列车运行对环境噪声增加值在0.6dB以,高架线路在考虑线路两侧一定的用地控制围之后,线路两侧第一排建筑可达到4a类区标准要求,后排房屋可以满足2类区标准要求。

②风亭、冷却塔等噪声。

环控设备的噪声可控性较好,在采取相应措施之后,影响围大幅减少。

③试车作业噪声。

车辆基地的试车线上列车运行速度同区间正线,列车运行产生的瞬时声级较大,但由于试车作业不固定,试车时间相对较短,一般在白天进行,因此对周围环境的等效连续A声级贡献量不大,只要合理安排试车时间,其影响是可控的;车间固定声源设备一般设置在车间室,并配备消声减振装置,经建筑物遮挡后,其作业噪声对外环境影响也较小。

综上所述,跨座式单轨轨道交通是对外部声环境质量影响较小的交通方式。

(2)振动环境影响分析结论

市跨座式单轨轨道交通线路的振动值在距高架线路中心线2m以外,即可达到GB10070-88《城市区域环境振动标准》中“居民文教区(昼间70dB,夜间67dB)”标准要求。

线路两侧居民、文教区等距离轨道交通中心线较远,轨道交通对用地规划围外振动贡献值很小,远低于居住区环境振动标准限值(昼夜70/67dB),不会对沿线振动环境产生影响。

(3)地表水水环境影响评价结论

市轨道交通近期建设规划中的各项目车站均位于污水收集系统围,生活污水不经处理可达到排放标标准,可直接排入市政污水管网;车辆段和停车场废水须经预处理达标后排入市政污水管网。

(4)地下水环境影响评价结论

①从既有轨道交通的建设情况来看,由于地铁区间隧道高度和宽度不大,且地下水开采区含水层厚度相对较大,工程修建一般不会使潜水含水层水动力条件发生明显变化。

②在隧道施工结构底部标高低于地下水水位标高的情况下,考虑尽量采用盾构法进行施工,尽量避免施工降水。

在车站施工中,采取连续墙阻水,主要只抽排施工围的地下水,使其邻近围地下水基本保持稳定或降幅很小。

③施工期污水具备纳入城市管网的条件,因此只要避免施工废水直接排放,不会对地下水水质产生影响。

(5)环境空气影响评价结论

轨道交通网络规划的实施,在完成相同客运周转量的前提下,替代地面公交系统会大大减少汽车尾气污染物的排放量,对改善市大气环境起着非常积极的作用。

(6)电磁环境影响评价结论

由于轨道交通产生的电磁辐射很小,对全市总的电磁环境质量影响甚微,因此建设规划方案的实施,不会改变规划围电磁环境质量总体发展趋势。

3环境影响评价意见和建议

3.1规划方案调整

市城市轨道交通规划的8条线路,在主城区构筑“十字型”线,符合城市发展方向,加强中心城区线网密度,突出了轨道交通引导城市核心区向外围发展的核心理念,线路走向总体合理;线网规划大部分采取高架线形式,其敷设方式总体来说是合理可行的。

通过规划协调性分析,建议从以下方面对规划进行优化调整:

(1)R2线林坦工业园站~峰峰站区段线路方案,应走行在既有成峰公路上,不得占压道路外森林公园土地,并且应在成峰公路远离溢泉湖省级风景区边界侧行走。

(2)在城市建成区,地面、高架线路应远离敏感区域和重要敏感建筑等环境保护目标,综合考虑线路走向的环境合理性,涉及生态敏感区的路段尽可能行进于既有道路中央。

(3)车站设置应避开敏感区域。

注意地面线和高架线规划的环境合理性及景观影响。

(4)下一步设计阶段,优化饮用水源保护区、南水北调干渠段的线路设计和工程措施,后续规划建设过程中,应严格履行审批手续,落实建设项目环境影响评价制度,制定合理可行的环境污染防治措施。

3.2城市建设用地规划控制建议

(1)下阶段城市规划部门在编制轨道交通建设规划沿线用地控制性详细规划时,应进一步根据轨道交通建设规划详细的线路走向、敷设方案和车站选址、布局,结合下述环境功能保护的建议要求,合理安排土地利用功能布局,避免对既有或规划社会关注区造成显著的环境影响。

在规划安排高架段沿线土地利用时,紧邻高架轨道线路的土地不宜规划新建大型居住区、学校、医院等,需要用其他功能区与其隔离;轨道交通规划部门与相应分区规划部门密切联系,对规划线路沿线土地利用(包括改建、新建建筑物)从振动和噪声防治等方面及时提出意见和建议。

(2)根据声环境预测结果,在各级分区规划中应充分考虑到建设规划实施后的噪声影响围及程度,合理规划沿线区域功能。

建议对轨道交通沿线进行用地控制和规划退让,尽量将轨道交通线路架设在现有或规划道路中央绿化带,将线路两侧作为绿化或公共设施、商业用地,并将第一排建筑规划为非噪声敏感建筑。

(3)地下区段主要受风亭和冷却塔噪声影响,在采取加强消声设计和采用低噪声冷却塔之后,影响围可控。

风亭、冷却塔周边建筑应根据声功能区标准,结合周边规划情况预留适当的噪声防护距离。

(4)根据《地铁设计规》及风亭异味环境影响分析,风亭周围不应有现状或规划的学校、医院、集中居民住宅等敏感建筑。

(5)规划实施中,尽可能使变电所远离敏感建筑(医院、学校、幼儿园、密集居民区等),以减轻人们对电磁场影响身体健康的担忧,减少投诉纠纷。

考虑公众的接受程度,评价建议应尽可能远离居民区,以减弱架空形式输电线的电磁污染及无线电干扰。

3.3文物保护措施

(1)历史文化名城规划协调的对策

属于国家级历史文化名城,位于古城保护区的轨道交通站点、风亭等地面建筑的总体风格设计要具有城市文化视觉形象,使其与市深厚的文化涵相协调。

(2)与故城规划协调的对策

评价建议故城保护围,应按照国家有关法律法规规定及文物局反馈的要求,新增建筑高度控制在24m以,建筑风格应与环境相协调,应在考古勘探后进行工程建设,尽量采用高架敷设方式,地下段埋深应大于15m。

评价要求,故城规划围,所有地下工程建设前应有考古勘探报告和对遗址影响评估报告。

(3)文物保护单位的保护措施

①在下阶段规划实施过程中,通过局部调整工程线位尽量避开文物保护单位的保护围。

若无法避让涉及文物保护单位保护围时,根据文物的保护级别,应按《文物法》的规定,办理相关行政审批手续。

②线路选线时尽量沿既有道路行进,最大限度绕避文物保护单位等环境敏感区,并采取工程措施减轻不利影响。

③施工前应对受影响的文物进行调查和评估,制定完善的监测方案,做到信息化施工。

3.4污染控制措施

(1)噪声控制措施

①声功能区划调整建议

轨道交通作为城市总体规划要求的未来公共交通骨干,行车密度大、运行速度高,地面线、高架线噪声对所经区域环境影响大。

因此建议将建设规划中各条规划线路的地面线、高架线两侧区域纳入市声环境功能区划的“4a类标准适用区域”中。

对轨道交通线地面线、高架线两侧围划分应综合市土地、规划、环境保护、经济发展等实际情况确定。

②规划控制措施

地面线、高架线的防护距离土地不宜规划新建大型居住区、学校、医院等。

与此同时,可通过规划其他功能区与一、二类功能区相隔离的措施。

③运营管理措施

在环境要求较高路段,在可能的情况下,可考虑优化列车线路和调整行车计划;定期维护、保养轨道交通车辆、车轮及轨道。

(2)水污染防治措施

①站、场段污水处理措施

市轨道交通建设规划中的各项目车站均位于市污水收集系统围,不经处理可达到排放标准,可直接排入市政污水管网。

车辆段、停车场废水经处理达标后分别排入市政污水管网。

②地下水资源保护

地下水流动路径的维持:

在下阶段设计中,应就轨道交通对地下水流动路径的影响进行专门的深入研究,以合理确定隧道埋深,最大限度降低对地下水径流的影响。

地下水位的维持:

应优化地铁车站盾构井和明挖、矿山法施工区间的施工工艺,线路区间尽量采用盾构法施工;在车站施工中,采取连续墙阻水,主要只抽排施工围的地下水,使其邻近围地下水基本保持稳定或降幅很小。

同时,建设单位应专门就地铁建设引起的地下水位的上升可能引发对邻近建筑物安全性的影响问题进行专题研究。

地下水水质的保护:

轨道交通沿线分布有污染水系的地铁区段,应优先采用盾构法施工;在勘察阶段,应查明线路周边的潜在污染源,在施工阶段,应尽量避开附近的污染源或对附近的污染源进行一定的防渗漏处理;施工期施工人员生活废水纳入城市污水管网,不得乱排。

③工程建设可能引起的工程地质灾害防措施

为控制地面沉降而导致的地质灾害发生,下阶段规划实施过程中,应重点加强对地下区段地面沉降监测。

4评价总结论

本次评价认为,市轨道交通线网及建设规划的实施,有利于促进市城市总体规划的实现,对优化城市布局结构、节约资源和减少污染物排放、改善城市人居环境以及推动城市“公交优先”战略实施等方面具有积极的促进作用,轨道交通运输所产生的噪声、振动和污废水可以通过规划控制和工程措施得到有效控制。

在落实评价提出的规划调整建议后,从环境保护角度,市轨道交通线网及建设规划是整体可行的。