高中语文第3单元洞察世道沧桑自读文本警察和赞美诗教师用书鲁人版必修4.docx

《高中语文第3单元洞察世道沧桑自读文本警察和赞美诗教师用书鲁人版必修4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文第3单元洞察世道沧桑自读文本警察和赞美诗教师用书鲁人版必修4.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中语文第3单元洞察世道沧桑自读文本警察和赞美诗教师用书鲁人版必修4

自读文本 警察和赞美诗

[预习——夯实基础]

[知识·梳理]

第1步读准字音——千言万语总关音

一、单音字

入寐(mèi) 游弋(yì) 冬狩(shòu)

干酪(lào)娴静(xián)咫尺(zhǐ)

冬蛰(zhé)轻佻(tiāo)轻裘(qiú)

大氅(chǎng)怏怏(yàng)摇曳(yè)

嘈杂(cáo)啁啾(zhōujiū)醍醐(tíhú)

熙熙攘攘(xī)

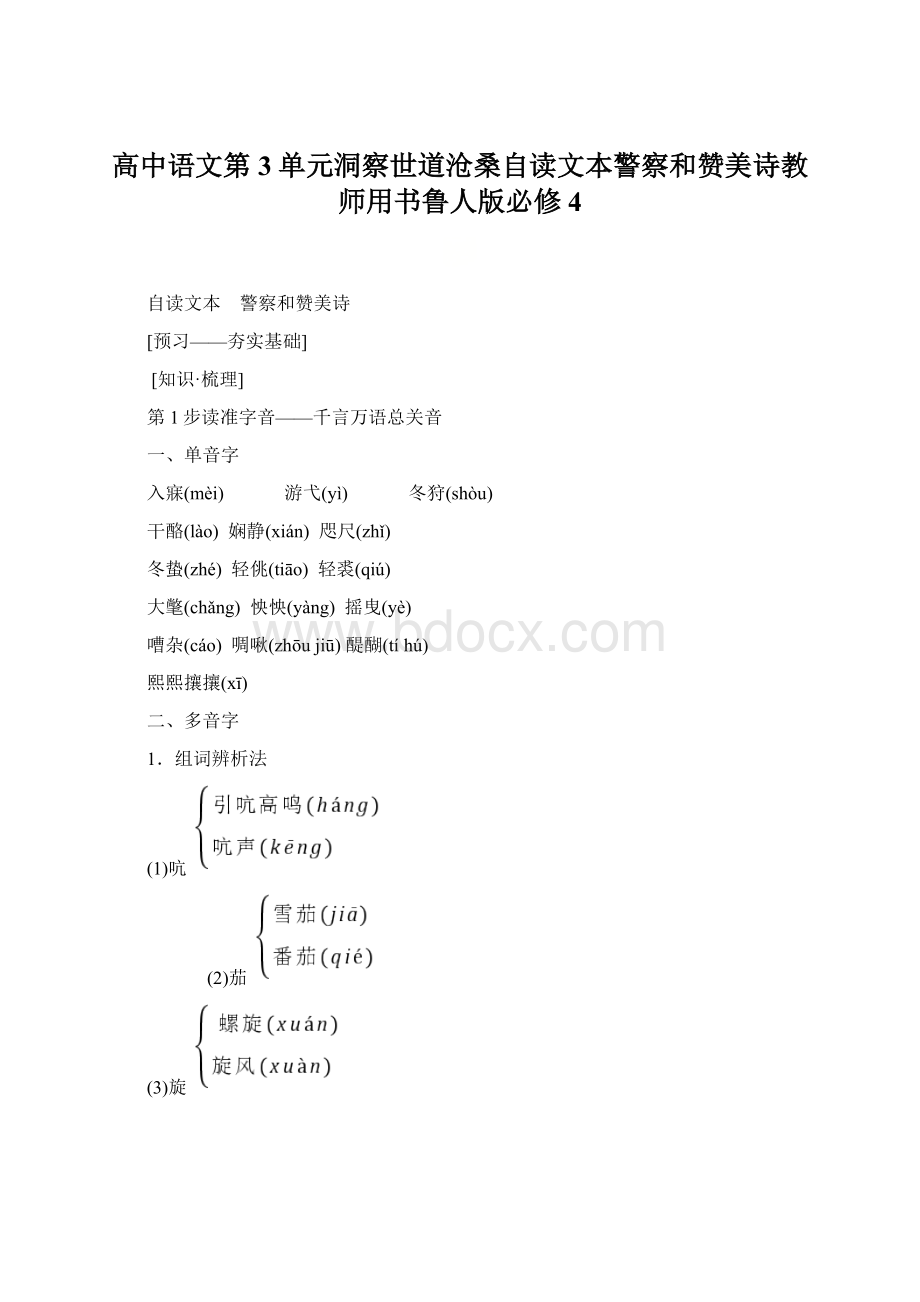

二、多音字

1.组词辨析法

(1)吭

(2)茄

(3)旋

(4)济

(5)悄

(6)勾

2.语境辨析法

(7)一场(cháng)大雨过后,站在广场(chǎng)上,呼吸着新鲜的空气,令人心旷神怡。

(8)一名受伤的铺(pū)路工人在大家的搀扶下,缓慢地走进路边的一家药铺(pù)进行包扎。

(9)凶神恶(è)煞的他的可恶(wù)行为令人恶(ě)心。

放心,善有善报,恶(è)有恶(è)报。

那可恶(wù)家伙做了那么多恶(ě)心人的事,神灵恶(wū)能放之任之?

第2步写字形——奥妙无穷方块字

(1)

(2)

(3)

(4)

第3步辨词语——于细微处细斟酌

1.明确词义

(1)迫在眉睫:

________________________________________________________________

(2)潜移默化:

________________________________________________________________

(3)醍醐灌顶:

________________________________________________________________

(4)烜赫一时:

________________________________________________________________

(5)不名一钱:

________________________________________________________________

(6)衣冠楚楚:

________________________________________________________________

【答案】

(1)形容事情已到眼前,情势十分紧迫。

(2)指人的思想或性格受其他方面的感染而不知不觉地起了变化。

(3)比喻给人灌输智慧,使人彻底醒悟。

(4)形容在一个时期内名声威势很盛。

(5)一个钱也没有。

(6)形容穿戴整齐、漂亮。

2.理解辨析

(1)报复·抱负

二者读音相同,但意思差异明显。

“报复”,指对别人反击;“抱负”,指理想、志向。

(2)轻佻·轻率

二者都有“不严肃”的意思。

但“轻佻”,指(言语、举动等)不注重,不严肃。

“轻率”,(说话做事)随随便便,没有经过慎重考虑。

3.对点小测

判断下列加点词语的运用是否正确。

(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)日子过得真快,一转眼,暑假就要结束了,开学的日期已经是迫在眉睫!

( )

(2)当下一些“选秀”节目对未成年人产生了重要的影响,不少“明星”成为青少年追捧的对象,他们的一言一行被广大青少年潜移默化地模仿着。

( )

(3)资金链紧张导致的股权转让与并购每天都在发生,曾经烜赫一时的央企也都纷纷撤出房地产产业。

( )

(4)诚实本分是人们存在的普遍状态,但不代表没有好恶,即使你是一个悲天悯人的大好人,看了衣冠楚楚的人,你也会禁不住有人性本恶的怀疑。

( )

(5)自费出国留学基本上是“烧钱”,而且风险很大。

因此,专家建议,自费出国留学要谨慎,不要太轻佻。

【答案】

(1)× “迫在眉睫”形容事情已到眼前,情势十分紧迫。

不能用于形容日期。

(2)× “潜移默化”指人的思想或性格受其他方面的感染而不知不觉地起了变化。

“潜移默化”不能用来修饰“模仿”。

(3)√ (4)× “衣冠楚楚”形容穿戴整齐、漂亮。

此处应为“衣冠禽兽”。

(5)× “轻佻”指(言语、举动等)不注重,不严肃,此处不合语境,应用“轻率”。

[常识·速览]

世界短篇小说巨匠——欧·亨利

欧·亨利(1862-1910),美国短篇小说家。

出生于美国北卡罗来纳州的一个医师家庭,有机会接触一些爱说爱笑的人。

他的一生非常具有传奇色彩。

当过牧牛人、办事员、新闻记者、银行出纳员,因一笔银行短款,为避免审讯,流亡到国外。

后因探视生病的妻子而被捕入狱。

在狱中为给女儿买礼物而用欧·亨利为笔名发表小说。

他的作品风格以描写纽约曼哈顿市民生活最为著名,他把那儿的街道、小饭馆、破旧的公寓气氛渲染得十分逼真,故有“曼哈顿桂冠诗人”之称。

他的作品构思新颖、语言诙谐,结尾常常出人意料,被誉为“美国生活的幽默的百科全书”。

欧·亨利与法国的莫泊桑、俄国的契诃夫并称为“世界三大短篇小说巨匠”。

主要作品:

《麦琪的礼物》《警察和赞美诗》《没有完的故事》《黄雀在后》等。

现实主义文学出现在美国资本主义日趋腐朽的阶段,当时社会贫富对立,阶级矛盾日益激化。

一些来自下层而又倾向进步的作家,受到工人运动的影响,经历了思想探索的过程,为社会主义理想所吸引,参加了工人运动,开始创作一些较先进的文学作品,欧·亨利就是这样的作家,其作品取材于现实生活,反映了下层劳动人民的悲惨生活,揭露了垄断资产阶级残酷的本性,控诉了统治者对人民的迫害,《警察和赞美诗》就是这样一部作品。

[探究——精研文本]

[整体·感知]

本文写一个无家可归的流浪汉苏比,平日在街心公园的长凳上过夜。

为了度过即将到来的冬天,他想进监狱去谋取免费的食宿。

他想尽各种办法,到街市上惹是生非,甚至故意搞一些破坏,希望因此被警察送进监狱,结果每次都受到宽宥,大失所望。

当他在一座教堂前因受赞美诗的感化,心潮起伏,萌生了老老实实靠劳动过正常生活的念头时,警察却毫无道理地逮捕了他。

赞美诗感化了一个流浪汉,而警察却颠倒是非,这一看似荒诞的逻辑,既反映了苏比愿望与现实的矛盾,又反映了资本主义社会是非颠倒、善恶混淆的黑暗现实。

[文脉·梳理]

【答案】 ①警察不理

②追求“赞美诗”一次幡然悔悟

[文本·深读]

■自主探究·

一、阅读课文1~5自然段,回答下面的问题。

1.苏比躺在麦迪生广场他的那条长凳上,辗转反侧,说明了什么?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 苏比是一个无家可归的流浪汉,我们可以通过想象体会他当时的处境——衣服破烂、食不果腹、冻饿交加,无安身之所,在我们眼前会出现一个在寒冬的风里蜷曲着身体靠报纸御寒的流浪汉形象。

2.苏比是如何制定自己的“冬居计划”的?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 苏比的“冬居计划”是到布莱克威尔岛监狱过冬。

3.苏比为什么不请求慈善机构的布施,而愿意进监狱?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 苏比宁愿住监狱,也不愿向慈善机构乞求布施,说明了监狱之外是一个悲惨世界,因为那儿没有北风,免于冻死,他才宁愿去住监狱。

美国政府设立了慈善机构,正说明美国社会,确实有许多像苏比一样无家可归的流浪汉。

而慈善机构的一点点施舍,却要以穷人的精神上的屈辱为代价,要折磨灵魂,践踏人格,可见美国慈善机构的伪善面目。

作者尖锐地揭露了美国穷人的悲惨命运,以及美国的自由、民主的虚伪性,为故事的进一步发展,提供了内在的合理性。

4.第二段中用了哪些修辞手法?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 比喻:

把“枯叶”比做“名片”;把树叶的飘落比做“打招呼”;把广场比做“露天公寓”;把老北风比做“门公”。

借代:

以“杰克·弗洛斯特”代称“霜冻”;以“老住户”代称“流浪汉们”。

5.小说开头的环境描写有什么作用?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 既是自然环境的描写,又是社会环境的暗示;渲染了凄清寒冷的气氛,既交代主人公无家可归的流浪汉身份,又为情节发展作好铺垫。

揭示苏比为非作歹的原因,展示了美国社会的世态炎凉和下层人民的痛苦生活。

6.苏比所认为的布莱克威尔岛真的是天堂?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 在苏比看来,这是一个不愁食宿,伙伴们意气相投,没有北风老儿和警察老爷纠缠不清。

这是个令人神往的地方,事实上我们仍可感到那是一个怎样的地方——监狱的冷酷,严厉的管制、失去自由的痛苦,却成了苏比的天堂。

二、阅读课文6~37自然段,回答下面的问题。

7.为了实现自己的想法,苏比作了哪些努力?

结果怎么样?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】

(1)走进豪华饭店想饱餐一顿想白吃让侍者把他交到警察手里,因裤子破被推到行人道上连门都没进去。

(2)用石块砸窗玻璃想让巡警抓住,警察追赶搭车的人,连旁证都算不上。

(3)想进普通餐馆白吃一顿,想让店里的侍者叫警察,结果挨了顿揍,被“叉”在行人道上。

(4)装流氓调戏女子想让女子找警察,被妓女纠缠,撒腿就走。

(5)扮醉鬼大吵大闹,想以“扰乱治安”罪被捕,被误以为是大学生,警察不管。

(6)偷雨伞,想让主人叫警察,被误认为是伞的主人。

8.第30~37自然段中苏比的几个动作细节,用了叠词修饰,试分析这几个词的好处。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 ①慢吞吞地退,苏比想做小偷以求被捕,所以拿了伞以后不飞速逃,反而故意慢吞吞地退,就是故意让人发现。

②恶狠狠地说,苏比的想法又一次失败了,本来不是他的伞,反而比真正的伞主人更有底气,还有懊恼。

③忿忿地扔伞,苏比的行动再次失败,伞成了多余的战利品,气急败坏地扔掉,这三处细节,都反映了苏比的反常心态,畸形人格。

9.第30自然段中“衣冠楚楚”的人是个什么人?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 这个顾客“衣冠楚楚”给人以品格端庄严正的感觉。

然而他原来是个偷盗者,他的伞竟是“来路不明”的。

外貌和真相形成鲜明对比、强烈反差。

10.“那警察急匆匆地跑去搀一位穿晚礼服的金发高个儿女士过马路,免得她被在两条街以外往这边驶来的电车撞着”这句话用了什么艺术手法,有什么效果?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 夸张的手法。

“电车还在两条街以外往这边驶来,”而警察却急匆匆地去讨好美貌的女士了。

这样写有力地讽刺了那个警察把真正该抓小偷的事情撇开不做,却积极地做与他无关的事情,极具幽默效果。

三、阅读课文38~47自然段,回答下列问题。

11.这部分文字描绘了哪些景物?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 这部分文字描绘了灯光、乐音、月光、街道、赞美诗等。

12.这部分前两段的景物描写有什么作用?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 此处的环境描写可谓是匠心独运,它紧紧扣住了文题中的“赞美诗”,极细腻地衬托了苏比此时的心境,展示了人物的心理变化。

它不仅对人物的刻画起到了深化的作用,同时也在结构上呼应了文题和情节。

13.苏比在赞美诗中心灵得到净化,准备改邪归正。

这个变化符合人物性格发展的逻辑吗?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 (示例)这个转变完全符合人物性格发展的逻辑。

从小说开头的交代和结尾处人物的回顾,可以看出,苏贝原本也是个有生活理想的正常人,他听到圣洁的乐曲而“心醉神迷”,说明他的心灵深处,还有着对美的认同与渴望。

在不合理的社会,人也会有不可思议的境遇,也会有不合常理的行为选择。

屈辱的生活会埋葬人的美好心灵,而美的呼唤也能令垂死的灵魂复苏。

14.使苏比灵魂里突然起了奇妙变化的原因是什么?

这表明以前的苏比是一个什么样的人?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 引起他奇妙变化的根本原因是:

充满了母爱、玫瑰、雄心、朋友和赞美诗的生活经历以及这种经历所塑造的人的思想,直接原因是:

教堂静穆的意境引起了他对这种生活与思想的回忆与向往。

以前的苏比是一个有着丰裕的生活与崇高思想和雄心壮志的人。

15.作者对教堂的描写,与前文在用语上有什么明显的不同?

这表明作者什么样的思想?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 作者对教堂的描写用了十分严肃庄重的语调,而前文的用语是诙谐幽默的,在笑声中给人以深思。

这表明作者的思想是:

对基督神学思想的无限崇敬之情,认为只有基督才能拯救人的思想。

16.小说结尾处细致地描写出教堂周围幽静的环境、柔和的灯光和动人的乐音等。

为什么要这样写?

这样写能产生什么艺术效果?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 小说细致地描写了教堂周围环境的幽静、灯光的柔和、音乐的动人,是为写苏比思想转变作铺垫的。

这样写能给人以真实感,使人物思想的转变不突兀,有基础。

17.小说渲染了宗教的感化作用,对此你作如何评价?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 对宗教的感化作用,作者作了过分的夸大,资本主义社会中的宗教从本质上说,是剥削阶级从精神上奴役劳动人民的工具,是麻醉人民的精神鸦片。

它既不可能让剥削阶级放弃对劳动人民的压迫,改恶从善,也不可能使劳动