九年级语文第二次模拟考试试题新人教版.docx

《九年级语文第二次模拟考试试题新人教版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级语文第二次模拟考试试题新人教版.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

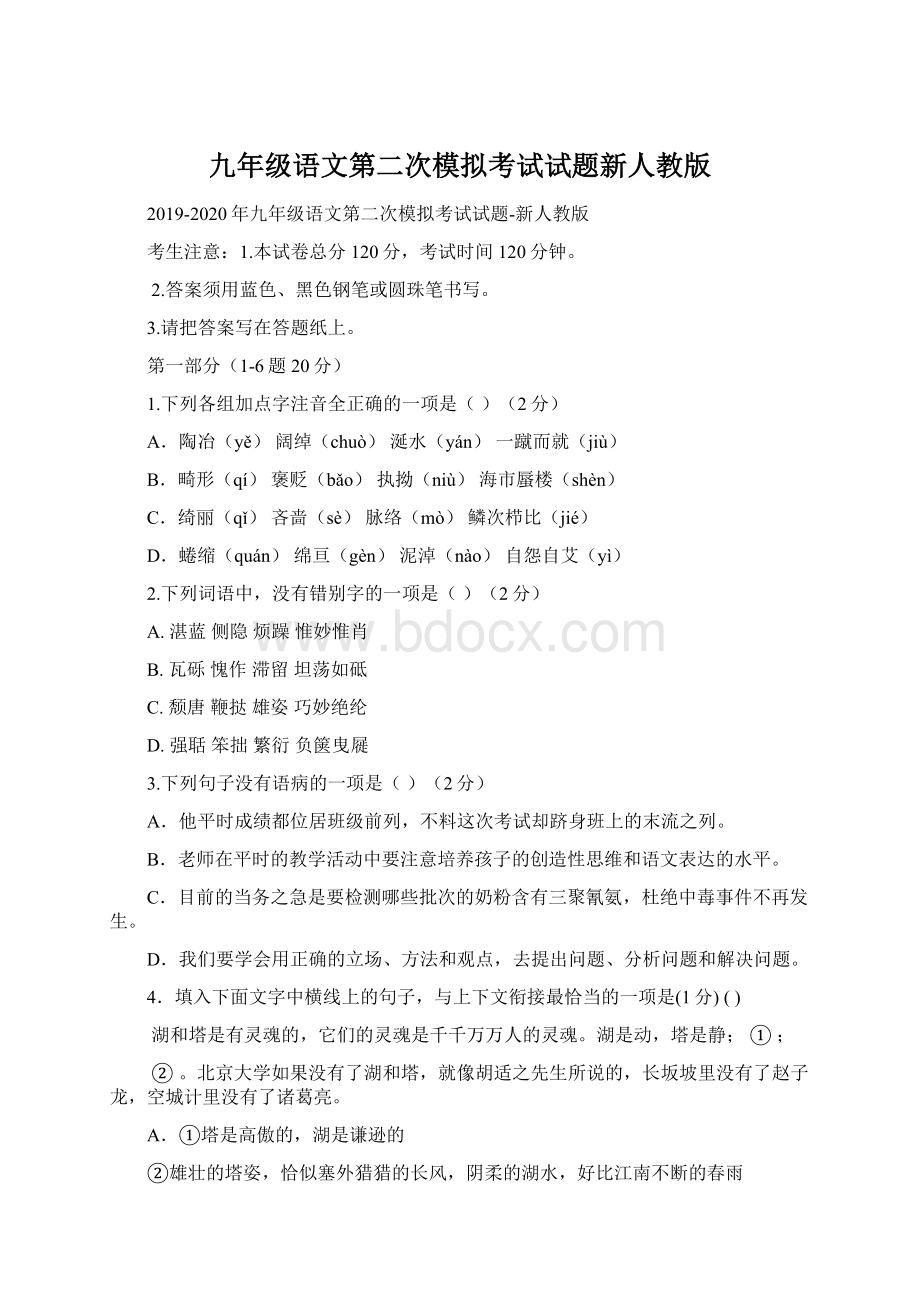

九年级语文第二次模拟考试试题新人教版

2019-2020年九年级语文第二次模拟考试试题-新人教版

考生注意:

1.本试卷总分120分,考试时间120分钟。

2.答案须用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔书写。

3.请把答案写在答题纸上。

第一部分(1-6题20分)

1.下列各组加点字注音全正确的一项是()(2分)

A.陶冶(yě)阔绰(chuò)涎水(yán)一蹴而就(jiù)

B.畸形(qí)褒贬(bǎo)执拗(niù)海市蜃楼(shèn)

C.绮丽(qǐ)吝啬(sè)脉络(mò)鳞次栉比(jié)

D.蜷缩(quán)绵亘(gèn)泥淖(nào)自怨自艾(yì)

2.下列词语中,没有错别字的一项是()(2分)

A.湛蓝侧隐烦躁惟妙惟肖

B.瓦砾愧作滞留坦荡如砥

C.颓唐鞭挞雄姿巧妙绝纶

D.强聒笨拙繁衍负箧曳屣

3.下列句子没有语病的一项是()(2分)

A.他平时成绩都位居班级前列,不料这次考试却跻身班上的末流之列。

B.老师在平时的教学活动中要注意培养孩子的创造性思维和语文表达的水平。

C.目前的当务之急是要检测哪些批次的奶粉含有三聚氰氨,杜绝中毒事件不再发生。

D.我们要学会用正确的立场、方法和观点,去提出问题、分析问题和解决问题。

4.填入下面文字中横线上的句子,与上下文衔接最恰当的一项是(1分)()

湖和塔是有灵魂的,它们的灵魂是千千万万人的灵魂。

湖是动,塔是静;①;

②。

北京大学如果没有了湖和塔,就像胡适之先生所说的,长坂坡里没有了赵子龙,空城计里没有了诸葛亮。

A.①塔是高傲的,湖是谦逊的

②雄壮的塔姿,恰似塞外猎猎的长风,阴柔的湖水,好比江南不断的春雨

B.①湖是谦逊的,塔是高傲的

②湖水阴柔,好比江南不断的春雨,塔姿雄壮,恰似塞外猎猎的长风

C.①湖是谦逊的,塔是高傲的

②塔姿雄壮,恰似塞外猎猎的长风;湖水阴柔,好比江南不断的春雨

D.①塔是高傲的,湖是谦逊的

②阴柔的湖水,好比江南不断的春雨,雄壮的塔姿,恰似塞外猎猎的长风

5.古诗文名句默写。

(7分)

(1),思而不学则殆。

(《论语》)

(2),万钟于我何加焉!

(《与我所欲也》)

(3)山尖全白了,。

(老舍《济南的冬天》)

(4)范仲淹在《渔家傲》一词中运用典故表达了他难以言状的矛盾心理的句子是,。

(5)龚自珍在《己亥杂诗》中运用比喻表明心志的句子是,

。

6.综合性学习

阅读下列材料,回答后面的问题。

材料一:

北京师范大学心理系儿童研究专家舒华教授公布:

很多孩子的学习问题是由阅读问题引起的,很多智力正常的孩子存在不同程度的阅读困难,严重的已经发展成阅读障碍,阅读困难不仅会使孩子的语文学习产生困难,也会影响到其他学科的学习。

材料二:

随着音像制品的迅速普及,“读图”已逐渐成为未成年人获取知识的重要形式。

有关媒体调查表明,相当一部分中学生用影视、漫画来代替名著。

不少孩子对图像产生依赖心理,逐渐降低乃至失去了对文字阅读的兴趣。

对图像的过量摄入,导致了语言表达能力的大幅下降。

不少青少年反映说:

“很多时候,心里明明知道怎么说,但就是说不出来。

”

(l)以上两则材料分别反映了什么现象?

(2分)

____________________________________________________

(2)简要谈谈你对其中一种现象的看法,并提出合理的建议。

(2分)___________________________________________________

(3)如果就此进行一次采访,请以语文老师为采访对象设计两个问题。

(2分)

第二部分(7-24题)(50分)

一、阅读下面的文字,回答后面的问题。

(15分)

〔甲〕舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

〔乙〕宋昭公出亡①,至于鄙,喟然叹曰:

“吾知所以亡矣。

吾朝臣千人,发政举事②,无不曰:

‘吾君圣者!

’侍御③数百人,被服以立,无不曰:

‘吾君丽者!

’内外不闻吾过,是以至此!

”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀④者众也。

故宋昭公亡而能悟,卒⑤得反国。

(选自《新序》)

〔注〕①出亡:

失国后逃亡。

②发政举事:

施政办事。

③侍御:

侍从妃子。

④谄谀:

奉承拍马。

⑤卒:

终于。

7.〔甲〕文论证了的道理;〔乙〕文作者认为宋昭公失国逃亡的原因是。

(2分)

8.解释下面加点词在句中的意思。

(4分)

(1)入则无法家拂士拂:

(2)发于声而后喻喻:

(3)吾知所以亡矣所以:

(4)被服以立被:

9.用现代汉语说说下面句子的意思。

(4分)

(1)困于心衡于虑而后作。

(2)所以动心忍性,曾益其所不能。

10.孟子在〔甲〕文第①段中以六位历史人物的经历告诉人们:

这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼,终于成就不平凡的事业。

下面列出的名言中,与之意思相近的是哪两句?

选择答案,将它们的字母填写在答题卡的括号内。

()()(2分)

A.古人大业成,皆自忧患始。

B.试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

C.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

D.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。

11.〔甲〕〔乙〕两文在内容上有很多相通之处,请选择一点具体谈谈。

(3分)

二、阅读下面文章,完成12—16题。

(12分)

大难临头我们如何逃生

①原子弹发明以来,科学家就开始研究如何让大批群众在突发灾难中尽量脱离危险。

工程师制造了发光的“安全出口”标志、自动洒水系统和助燃材料。

然而,最令人担心的问题不是出口标志,不是建筑结构,而是人民面临灾难时的古怪行为。

②遭遇灾难时人们通常有三种反应。

10%—15%的人能保持冷静,迅速有效地采取行动。

另外15%的人完全失常——哭泣、尖叫或者做出其他妨碍撤离的行为。

绝大多数人却目瞪口呆,不知所措。

③科学家对美国“9·11”事件中的900名幸存者进行了调查研究。

结果显示,有些人在第一时间里逃离了灾难现场,而更多的人犯了一个致命的错误——留在原地不动,听到了撤离的命令很多人还在给家人打电话,大约有1000人不紧不慢地关了他们的电脑。

④1977年3月27日,西班牙的特内里费机场,两架飞机相撞,荷兰航空的所有人员当场丧生,泛美航空的不少乘客成功逃生。

撞机发生后,弗洛莉·亨克不能说话也不能动弹,脑子里几乎一片空白。

但是她的丈夫保罗·亨克反应迅速,命令妻子立即下了飞机。

而那时弗洛莉的朋友嘴巴微微张开,呆滞地坐在那里,她和其他遇难者一样,不是死于撞机,而是死于随后的大火。

这起事故最后造成了583人死亡,是民航历史上死亡人数最多的一起事故。

⑤灾难袭来时,人们不是会在本能的驱使下露出动物求生的本性吗?

为什么我们的本能有时会这么戏剧性地事与愿违,适得其反呢?

研究表明,在心理压力下人们被要求完成不熟悉但很基本的任务时,45%的人会在30秒钟甚至更长的时间里停止说话和行动,只是坐着发呆。

即使在冷静镇定的情况下,大脑仍需要8秒—10秒来处理一条复杂的新信息。

心理压力越大,处理速度就越慢。

当我们的大脑被很多的新信息轮番轰炸时,反应明显变得慢了。

由于大多数人一生都没有经历过什么灾难,大脑数据库里没有类似情况的解决办法,所以当灾难降临时,人们的第一反应是保持静止,就像电脑突然死机一样。

这种停滞的行为可能非常适合于某些特定情况。

进入无意识状态的动物也许更有可能在食肉动物的攻击中存活下来,因为许多肉食动物不吃不挣扎的猎物以避免吃到有病的或腐烂的食物。

不过,在火灾或沉船这样的灾难中,这种策略是致命的。

⑥是否可以抑制人的这种本能呢?

从事飞机疏散研究的专家坚信,假如旅客事先考虑过如何逃生,那么在突然发生灾难时他们的行为也就更为迅速。

就在特内里费空难几个小时前,等候飞机起飞时,保罗·亨克仔细研究了飞机的安全措施图表,寻找最近的紧急出口,并指给妻子看。

因为他童年时经历过一场剧院火灾,从那以后,他每到一个新的环境都要寻找出口。

飞机相撞时,他的大脑里已经储备了需要的信息,可以自动做出合理的决策,而其他人的大脑还在空难所带来的新信息的风暴中缓慢地思考。

⑦此外,如果我们接受过训练——哪怕只是意识上的彩排——也可以大大提高我们应对灾难的能力。

目前,美国人正在讨论一项新的法规,它规定大楼的业主每两年必须组织一次疏散演习。

这样大多数人至少到过一次楼梯间;有些人还会永远记住他们下楼需要的时间;残疾人可以知道他们需要什么帮助。

12.人们面临灾难时会有哪些古怪的行为?

(2分)

13.文中第③④段用到了什么说明方法,说明了什么内容?

(3分)

14.为什么当灾难袭来时,人的本能有时会戏剧性地事与愿违、适得其反呢?

仔细阅读第⑤段,请分项说明理由。

(3分)

15.说明文语言要求准确。

请以“如果我们接受过训练——哪怕只是意识上的彩排——也可以大大提高我们应对灾难的能力”中的加点词为例加以说明。

(2分)

16.根据文章的内容以及平时的积累,你认为提高应对灾难的能力的方法有哪些?

至少写出2条。

(2分)

三、阅读下面文章,完成17—20题。

(10分)

把愤怒变成葡萄园①

①人在现实生活中,一旦遇到挫折、不平和屈辱是很容易动怒的。

就连那些胸襟开阔、修养极高的人,也有时会为一件微不足道的小事而怒从心起,从而招来祸患,酿成悲剧。

历史上大名鼎鼎的林则徐先生就是一个动不动就发怒的人,为了提醒自己,他干脆把“制怒”二字镂刻在自己的宝剑上。

②愤怒本身有一种可怕的破坏力:

天庭之怒,则黑云密布、雷鸣电击;大地之怒,则演绎出山崩海啸,怒潮翻滚。

其实,人为了捍卫正义、尊严而“拔剑而起”,抱着“刺破青天锷未残”的豪情倒不失为大英雄本色。

至于吴三桂的“为红颜一怒”和楚霸王激怒之下把一个气势恢宏、华美富丽的阿房宫“付之一炬,只留下一片可怜焦土”的举动,只能给后世人留下笑柄和一声幽幽浩叹。

③想要成就一件事情,需要付出巨大的耐心和努力。

而易于动怒的人,往往在事情的关键环节处,遇到棘手和麻烦,就会因心情浮躁而变得束手无策,焦头烂额,结果把好好的一桩事情搞得一塌糊涂,就像蜜蜂一样,为了一点小小的冲撞竟然把自己整个生命付之于最后的一蜇。

我有个远房舅舅,在修理家里一个疏漏破损的木盘,当他把木条一片一片对接好,几番试验后发现木盆仍在漏水,于是盛怒之下,竟取来一把斧头把木盆砸碎。

后来无论在考试中失败,或者遇到不顺心的烦恼苦闷的事情时,母亲总会给我讲起舅舅的这段往事。

④我由衷地欣赏那些谦逊达观、心境平和的人,他们即使身处最险恶、最苦难、最无奈的境遇,仍能保持“宠辱不惊,临危不怒”的平常心。

英国著名的经济学家凯恩斯在财政部供职期间,为了扭转金融危机而竭尽全力,但他的金融方面的许多精辟的见解却遭到非议,连人格尊严也受到凌辱,最后他客客气气地呈上辞职信。

然后回到宁静的、能够充分施展他才华的剑桥去,回到书房去,跟他的藏书和藏画在一起,以坚强的意志写下了《和平的经济后果》《就业利息和货币通论》,成为当代最有影响力的经济学家。

其实面对人生的厄运、不幸和磨难,与其怨天尤人,悲观沉沦,倒不如“通过自己的辛勤耕耘,把愤怒变为葡萄园”。

这样才能成真正的强者。

因为“人生苦短,譬如朝露”,有限的精力,有限的光阴,是一个人生命中最为珍贵的资源。

生命的价值只有两种,要么熊熊燃烧,释放出巨大的光和热,要么窝成一团黑烟,到头来一无所获。

只有那些不明智的人才会把自己的智慧才华消磨在无谓的悔恨、诅咒和愤怒上。

⑤生命本身就是一个蕴藏着巨大能量的“瀑布”。

如果我们不善于利用,它咆哮起来,会泛滥成一场人间的灾难。

如果我们善于利用,

【注释】①葡萄园在西方人的词语中有平息愤怒,平和心态的意思。

17.细读文章,用自己的话来概括作者的观点。

(3分)

18.下面的事实论据用在第④段中证明本段的观点,好不好?

说说理由。

(2分)

晚年的托尔斯泰无穷无尽的创造力就像一个“气势磅礴气象博大的生命大瀑布”,歌德更是一棵“生命的常青树”。

19.第③段中画线句在文中起到怎样的作用?

(3分)

20.读完全文,仿照第⑤段前半段的写法,在横线处续写一段文字,写在下面的横线上,要求语意贯通、表述流畅。

(2分)

四、阅读下面文章,完成21—24题。

(13分)

菊有黄花

丁立梅

一场秋雨,再紧着几场秋风,菊开了。

菊在篱笆外开,这是最大众最经典的一种开法。

历来入得诗的菊,都是以这般姿势开着的。

一大丛一大丛的,倚着篱笆,是篱笆家养的女儿,娇俏的,又是淡定的,有过日子的逍遥。

晋代陶渊明随口吟出“采菊东篱下”,几乎成了菊的名片。

以至后来的人们,一看到篱笆,就想到菊。

陶渊明大概不会想到,他能被人千秋万代地记住,很大程度上,得益于他家篱笆外的那一丛菊。

菊不朽,他不朽。

我所熟悉的菊,却不在篱笆外,它在河畔,沟边,田埂旁。

它有个算不得名字的名字:

野菊花。

像过去人家小脚的妻,没名没姓,只跟着丈夫,被人称作吴氏、张氏。

天地洞开,广阔无边,野菊花们开得随意又随性。

小朵的,清秀,不施粉黛。

却红的黄的,白的紫的,万众一心地盛开着。

是一群闹嚷嚷的小丫头,挤着挨着,小脸张开,兴奋着,欣喜着,对世界,有初相见的懵懂和憧憬。

乡人见多了这样的花,不以为意。

他们在秋天的原野上收获,播种,埋下来年的期盼。

菊花兀自开放,兀自欢笑,与乡人各不相扰。

蓝天白云,天地绵亘。

小孩子们却无法视而不见,他们都有颗菊花的心,天真烂漫。

他们与菊亲密,采了它,到处乱插。

那时,家里土墙上贴一张仕女图,有女子云鬓高耸,上面横七竖八插满菊,衣袂上,亦沾着菊,极美。

掐了一捧野菊花回家的姐姐,突发奇想帮我梳头,照着墙上仕女的样子。

我顶着满头的菊跑出去,惹得村人围观。

“看,这丫头,这丫头!

”他们手指我的头,笑着啧啧叹。

现在想想,那样放纵地挥霍美,也只在那样的年纪,最有资格。

人家的屋檐下,也长菊。

盛开时,一丛鹅黄,另一丛还是鹅黄。

老人们摘了它们晒,做菊花枕。

我家里曾有过一只这样的枕头,父亲枕着。

父亲有偏头痛,枕了它能安睡。

我在暗地里羡慕过,决心给自己也做一只那样的枕头。

然而来年菊花开时,却贪玩,忘掉这事。

年少时,总是少有耐性的,于不知不觉中,遗失掉许多好光阴。

周日逛街,秋风已凉,街道上落满梧桐叶,路边却一片绚烂。

是菊花,摆在那里卖。

泥盆子装着,一只盆子里只开一两朵花,花开得肥肥的,一副丰衣足食的模样。

颜色也多,千娇百媚。

却还是喜欢黄色。

《礼记》中有“季秋之月,菊有黄花”的记载。

可见得,菊花最地道的颜色,是黄色。

我买了一盆,黄的花瓣,黄的蕊,极尽温暖,会焐暖一个秋天的记忆和寒冷。

(摘自2008-11-23杭州日报)

21.阅读全文,请用几个简要的词语概括野菊花的特点。

(3分)

22.请结合原文,赏析下面的句子。

(4分)

(1)是一群闹嚷嚷的小丫头,挤着挨着,小脸张开,兴奋着,欣喜着,对世界,有初相见的懵懂和憧憬。

(2)“看,这丫头,这丫头!

”他们手指我的头,笑着啧啧叹。

23.文章第5段为什么要写“姐姐帮我梳头,头上插满菊花”的事情?

(2分)

24.请你说说文章最后“我买了一盆,黄的花瓣,黄的蕊,极尽温暖,会焐暖一个秋天的记忆和寒冷”这一句话的含义与作用。

(4分)

第三部分(25题50分)

25.作文(50分)

请从下面两个题目中任选一个,写一篇文章。

(1)从此岸到彼岸,是路程的距离;从此时到彼时,是岁月的距离;从此心到彼心,是心灵的距离……感受生活,品尝人生,百般滋味皆在距离中。

请以“我与的距离”为题写一篇作文。

要求:

根据自己的理解将题目补充完整;写出自己的真实体验和感悟;除诗歌外文体自选;不少于600字。

(2)声音无处不在:

大自然中的风声雨声、蝉鸣鸟语;生活中的歌声书声,笑声哭声,亲人朋友的安慰、鼓励、批评;来自心灵深处的呼唤……其中,一定有某种声音让你难忘。

它也许会让你想起一段往事,也许会让你产生丰富的想象,也许会让你领悟到可贵的哲理……

请你以“声音”为话题,自拟题目,自选文体,写一篇600宇以上的文章。

文中不得出现真实的校名和姓名,否则扣分。

石家庄市42中学初三第二次模拟考试语文参考答案

第一部分

1.D2.A3.D4.B

5.

(1)学而不思则罔

(2)万钟则不辩礼义而受之(3)给蓝天镶上一道银边(4)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计.(5)落红不是无情物,化作春泥更护花.

6.(l)学生的语言表达和阅读能力下降。

(2)造成这一现象的主要原因:

一是学生阅读量少;二是由于漫画、音像制品不断普及带来的负面影响。

建议:

学校加强对学生阅读的引导,引导学生更多地阅读文字作品,开展丰富多才的读书活动。

(符合题意即可)

(3)示例:

提问一:

当前社会上普遍反映学生阅读能力下降,您认为语文教师(或语文教学)应该承担怎样的责任呢?

提问二:

面对当前不少学生阅读能力下降的现状,您认为语文教师应该怎样来改变这一现状?

提问三:

在语文教学中,您认为应该怎样处理好“读图”与读书的关系?

第二部分

一、

7.生于忧患,死于安乐谄谀者众(可用原文,也可用自己的语言概括,每空1分,共2分)

8.

(1)通“弼”,辅佐

(2)了解,明白(3)边境或偏远的地方(4)通“披”,穿着(结合语境理解正确即可,每小题1分,共4分)

9.

(1)内心忧困,思虑堵塞,这样才能有所作为。

(2)宫内和朝廷中都听不到有人说我的过错,因此到了这样的境地。

(大意正确1分,译出加点词语1分。

每小题2分,共4分)

10.AD

11.示例1:

〔甲〕〔乙〕两文都谈到了“法家拂士”对治理国家的重要性。

〔甲〕文说“入则无法家拂土,出则无敌国外患者,国恒亡”;〔乙〕文则通过宋昭公的例子具体说明了这一点。

示例2:

〔甲〕〔乙〕两文都谈及了如何对待过失的问题。

〔甲〕文说“人恒过,然后能改”;〔乙〕文中的宋昭公“亡而能悟”,有过能改,终于返回了自己的国家。

(找出相通处1分,结合两文内容分别阐述2分,共3分)

二、

12、(2分)哭泣、尖叫或者做出其他妨碍撤离的行为或目瞪口呆,不知所措。

13、(3分)举例子,列数字,作比较,具体准确地说明”平时注意训练,遭遇灾难能迅速逃生,相反只能坐以待毙。

”

14、(3分)①心理压力越大,处理速度越慢。

②大脑被很多的新信息轮番轰炸时,反应明显变得慢了。

③大多数人一生都没有经历过什么灾难,大脑数据库里没有类似情况的解决方法。

15、(2分)略

16、(2分)略

三、

17.遇到挫折、不平和屈辱(不要发怒),要把愤怒变为平和且理智的心态。

或:

我们要做一个明智的人,不要把自己的智慧才华消磨在无谓的愤怒上。

(最好从正面表述)(3分)

18.不好。

这两个事例没有具体表现他们如何在挫折、不平和屈辱中把愤怒变为平和且理智的心态,不能证明观点。

(2分)

19.这是比喻论证,生动形象地证明了“易于动怒的人,往往在事情的关键环节处,遇到棘手和麻烦,就会因心情浮躁而变得束手无策,焦头烂额,结果把好好的一桩事情搞得一塌糊涂。

(3分)

20.示例:

就会变成一种“造福人类”的巨大的能量和资源,去滋润养育万物生灵,为人间播洒出一片蔼蔼绿阴。

(要求运用比喻手法1分,从正面说理1分,大致意思要对)(4分)

四、

21.清秀、淡定、随性、随意、逍遥、生机勃勃等(写出四个得满分)(3分)

22.①把野菊花比作一群小丫头,用比喻、拟人的手法把野菊花写活了,生动形象地描写出野菊花充满生机与活力,衬托出孩子们的好动活泼,以及对生活的热爱。

(2分)

②“这丫头,这丫头”用了反复的手法,描写乡亲们看到我插满菊花时的语言,用“手指着”描写乡亲们的动作,通过语言与动作描写,生动地写出乡亲们对我插满菊花这种憨态的喜爱,也表现出乡人们的淳朴、农村生活的和谐。

(2分)

23.“姐姐照着仕女图的样子在我头上插满菊花”这件事,是“我”快乐童年的美好回忆,表明儿时的“我们”与菊花亲密接触,表现小孩子的心与菊花一样天真烂漫,突出人与自然的和谐。

(3分)

24.含义:

黄色是菊花地道的颜色,看着这黄色的菊花,会令作者回忆起与菊花相关的人与事:

天真烂漫的童年、对未来充满憧憬的孩子们,枕着菊花枕的父亲、淳朴的乡人……这些人与事,慰藉着作者的心灵,因此,有了黄色的菊花,这个秋天不再肃杀。

表达作者对那种淳朴、本真、和谐生活得想念与追求。

(2分)

作用:

总结全文,照应题目,含蓄点明文章中心(2分)