国家法治与法学理论研究项目申请评审书.docx

《国家法治与法学理论研究项目申请评审书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家法治与法学理论研究项目申请评审书.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

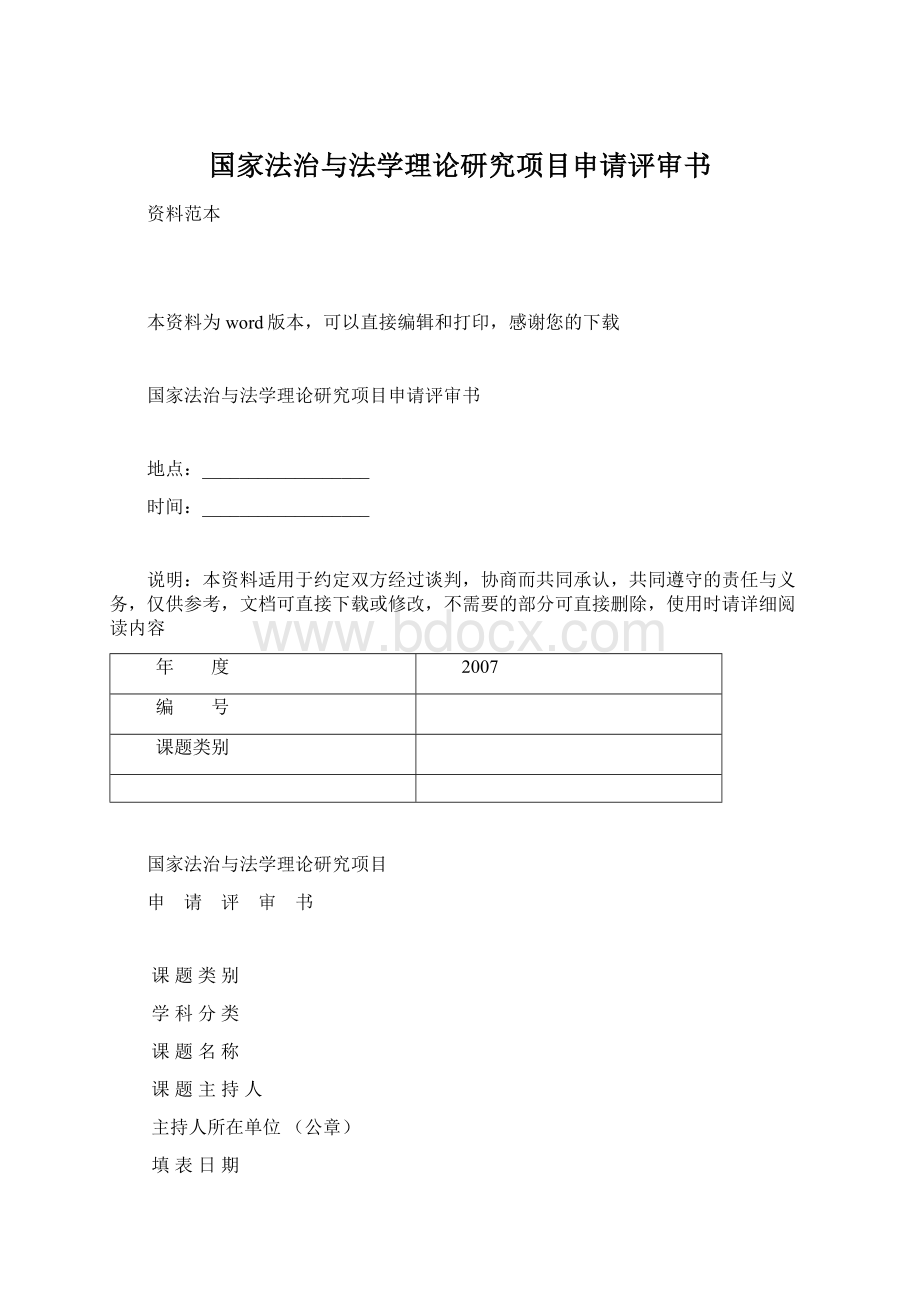

国家法治与法学理论研究项目申请评审书

资料范本

本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

国家法治与法学理论研究项目申请评审书

地点:

__________________

时间:

__________________

说明:

本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

年 度

2007

编 号

课题类别

国家法治与法学理论研究项目

申 请 评 审 书

课题类别

学科分类

课题名称

课题主持人

主持人所在单位(公章)

填表日期

中华人民共和国司法部

2007年5月修订重印

申请者的承诺:

本人承诺对所填写的各项内容的真实性负责,保证没有知识产权争议。

如获准立项,承诺以本表为有约束力的协议,遵守司法部的有关规定,按时完成研究任务,取得预期成果。

司法部有权使用研究成果(包括阶段性成果和最终成果)。

申请者(签章):

年月日

填 表 说 明

一、本表请用计算机认真如实填写(手写无效),如有不实则取消申报资格。

二、封面上方“编号”一栏请勿填写;“课题类别”一栏请填写“重点课题”、“一般课题”、“中青年课题”或“专项任务课题”。

三、本表报送一式10份,包括1份原件和9份复印件。

统一用A4纸,于左侧装订。

四、此表中有选择项的请直接在该选项前的“□”中划“√”。

五、部分栏目填写说明:

(一)学科分类:

请选择法理学、法史学、行政法学、宪法学、刑法学、诉讼法学、民商法学、经济法学、国际法学、环境资源法学。

如属于多学科综合研究,请选择一个主要学科填报。

(二)工作单位:

须填写单位全称。

(三)通讯地址:

须填写详细通讯地址(不能以单位名称代替)和邮政编码。

(四)课题组成员名单:

指除课题主持人外的其他课题参加人,不包括科研管理、财务管理、后勤服务等人员。

栏目不够可另加。

(五)申请经费:

以万元为单位,填写阿拉伯数字。

经费分3期拨付。

(六)课题的研究期限一般为两年。

(七)填写表二,须注明本人是作为“主持人”或“参加者”承担或参与省部级课题研究的。

(八)申请人不要填写表六。

表六为专家通讯评审的依据,申请人填写申请书内容时可以参考。

六、本表须经申请人所在单位审核,签署明确意见并在封面及表五盖章后方可报送。

表一:

数据表

课题名称

课题类别

□重点课题□一般课题□中青年课题□专项任务课题

学科分类

研究类型

□基础研究□应用对策研究□综合研究

主持人姓名

出生年月

性别

行政职务

专业职称

民族

政治面貌

外语语种

最终学位

所属系统

□党政机关□司法机关□高等学校□科研机构□法学社团□企事业单位□其他

工作单位

担任导师

通讯地址

邮政编码

联系电话

传真

电子邮件

课题组主要成员名单

姓名

性别

出生

日期

职称(职务)

最终学位

研究专长

工作单位

申请经费

万元

预计完成时间:

年月日

最终研究成果

成果名称

成果形式

参加人

完成时间

表二:

课题组以往研究基础

主持人承担省部级以上研究课题情况及完成情况

课题来源类别

课题名称

主持人(参加者)

批准时间

完成情况

主持人近三年发表出版的相关研究成果情况(注明刊物的年、期或出版社、出版日期)(限400字)

其他课题参加人近三年与本课题有关的主要研究成果(注明主持人或参加者、刊物的年、期或出版社、出版日期)(限400字)

表三:

课题论证

一、本课题国内外研究现状、选题的实际意义和理论意义。

(限700字)

二、主要研究内容、研究的重点、难点及创新点(限1500字)

三、研究思路和方法、研究进度计划(限500字)

四、研究基础与研究条件:

研究工作的资料准备情况、已有相关成果、主要参考文献、科研手段等。

(限700字)

主要阶段性成果

序号

研究阶段(起止时间)

阶段成果名称

成果形式

承担人

1

2

3

4

5

6

7

8

表四:

经费管理

序号

经费开支科目

经费预算

金额(万元)

1

图书资料费

2

国内调研差旅费

3

小型会议费

4

计算机使用费

5

课题管理费

6

成果鉴定费

7

其他

合计

万元

其他经费来源

资助单位公章

年 月 日

经费管理单位

能否承担本课题研究经费的监督管理,并注明经费管理单位户名、开户行、账号

签章:

年 月 日

表五:

单位审核意见

课题主持人所在单位审核意见:

(1)申请书所填写内容的真实性;

(2)该课题主持人和参加人的政治业务素质是否适合承担本课题的研究工作;(3)本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件;(4)本单位能否提供一定的配套资金;(5)本单位是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。

单位负责人签章(签字):

单位科研管理部门公章:

年 月 日年 月日

表六:

通讯评审表(此页由评审专家填写)

通讯评审专家意见

(请在下表前五项评价指标栏中选择相应的评价标准划“√”,并给出该项课题的综合评分)

评价指标

标准一

标准二

标准三

标准四

一、课题研究意义与价值

(该项课题是否具有重要的科学意义或属国家经济与社会发展中的重要问题及重要程度)

1、重大

2、很大

3、一般

4、不重要

二、研究内容的先进性与创新性

(该项课题是否提出了新的观点、方法或采用新的研究手段及程度)

1、有明显的学术创新和自身特色

2、有一定的学术创新

3、创新性不明显

4、没有创新

三、研究思路与计划方案的可行性

(该项课题的研究思路和设计的研究路线是否清晰可行及程度)

1、清晰可行

2、较合理可行

3、不够合理、欠完善

4、模糊、不可行

四、研究基础与研究条件

(该项课题负责人及成员的研究基础、研究水平及所具有的研究条件能否满足课题的研究需要及程度)

1、基础雄厚、条件优越

2、有一定基础,条件尚可

3、基础、条件一般、

4、基础、条件很差

五、申请的经费与成果形式

(申请的经费额度是否合理、最终成果形式是否科学)

1、经费合理、成果科学

2、基本合理、科学

3、经费和成果形式一般

4、经费不合理、成果不科学

六、课题的综合评价

(既考虑上述指标,又综合其他未涉及的因素,给该项课题一个综合评价)

如评价一项课题满分为100分,该项课题综合评价应得分

评审人(签名)

所在单位

评审意见:

(是否同意立项,并简要写明理由)

年月日

请删除以下内容后使用本资料

【教学目标】

目标

内容

知识与能力

过程

与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

互联网的诞生

互联网诞生的历程;互联网与信息化社会

通过互联网的诞生及知识经济的发展的认识,理解互联网迅速普及所具有的优势以及网络在当今时代所起的巨大作用。

通过了解互联网的诞生及特点,知识经济的发展的认识,探究它们对人类社会产生的重大影响。

问题探究

历史比较

概括阐释

合作交流

通过对互联网的诞生及特点,知识经济的发展的认识,理解传媒技术的进步对社会发展的推动作用以及对文化和生活发展具有深刻的影响。

知识经济的发展

知识经济出现的时代背景、知识经济的内涵及发展概况;知识和信息对社会的影响

工作和生活方式的革命

对工作方式、生活方式、学习方式的影响

面临的问题

机遇与挑战;对青少年生活、学习和工作的影响

【教材结构及重点难点】

一、互联网的诞生

1.互联网诞生的历程

2.互联网与信息化社会

二、知识经济的发展

1.知识经济出现的时代背景

2.知识经济的内涵及发展概况

3.知识和信息对社会的影响

三、工作和生活方式的革命

四、面临的问题

重点:

信息化社会的主要内容及影响

难点:

知识经济的内涵

【教学方法】

由于本课的内容更加贴近于学生生活的实际,资料容易搜集,并且也很有趣味性,因此在教学前应该引导学生搜集网络发展的资料,以锻炼学生收集整理资料的能力,不断加深对历史和现实的理解。

在教学时教师在帮助学生理清课本基本线索的同时,充分利用学生课下找到的相关资料和教材中有关资料,进行交流,以充分发挥学生学习的主体性、积极性和参与性,注意把历史知识的传授和思想教育结合在一起。

这既符合新课改的精神,又符合学生的心理发展特征,也有利于培养和提高学生的学习兴趣和历史思维能力。

【导入新课】

20世纪是科学技术日新月异的世纪,是高科技层出不穷的世纪。

电子计算机是20世纪人类最伟大的发明之一。

它把人类社会引入“信息时代”。

信息网络化成为20世纪新生的事物得到迅速的发展和普及,对人类的政治、经济、文化、军事、社会生活都产了深远而重大的影响。

由此导入新课。

【讲述内容】

一、互联网的诞生

1.互联网诞生的历程

提问:

现代信息科学技术诞生的理论基础是什么?

学生阅读教材后概括指出:

电子计算机的问世。

1946年,世界上第一台计算机诞生。

虽然它是一个几层楼高的庞然大物,耗资巨大且功能不够完善,但它奠定了现代信息技术的基础。

随后计算机不断更新换代。

计算机的发展已经走过了电子管、晶体管、中小规模集成电路和大规模集成电路四个时代。

以计算机和通信技术为核心的现代信息科学技术的发展,为互联网的诞生奠定了理论基础。

20世纪60年代末,在美苏争霸的“冷战”时期,美国处于和苏联争夺世界霸权的需要,加紧了对信息科学技术的研究和开发,直接推动了互联网的产生。

1969年美国建成了世界上第一个采用分组交换技术的计算机网络四大实验室,这是计算机互联网(因特网)的前身。

这个网路的基本要求是当战争爆发时,即使网路上的线路或设备部分遭到破坏,系统仍能正常运作。

20世纪90年代以来,由于通信技术和计算机技术的飞速发展,互联网进一步发展为全球信息网。

2.互联网与信息化社会

全球信息网(WorldWideWeb),音译为万维网,顾名思义就是包罗万象的可存取信息的全球性网络。

它是人们可以进行相互交流的抽象空间,主要由互联的文本页面、图像、动画、音像及三维世界构成。

引导学生回顾必修教材Ⅱ,媒介发展的四个阶段的发展历程。

然后指出:

一般认为,以纸质为媒介的报纸是第一媒体,以电波为媒介的广播是第二媒体,以图像为媒介的电视是第三媒体。

而互联网是通过计算机网络传播信