宣恩庆阳凉亭街.docx

《宣恩庆阳凉亭街.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宣恩庆阳凉亭街.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

宣恩庆阳凉亭街

宣恩庆阳凉亭街

2011-4-1614:

44:

56上传

下载附件(68.92KB)

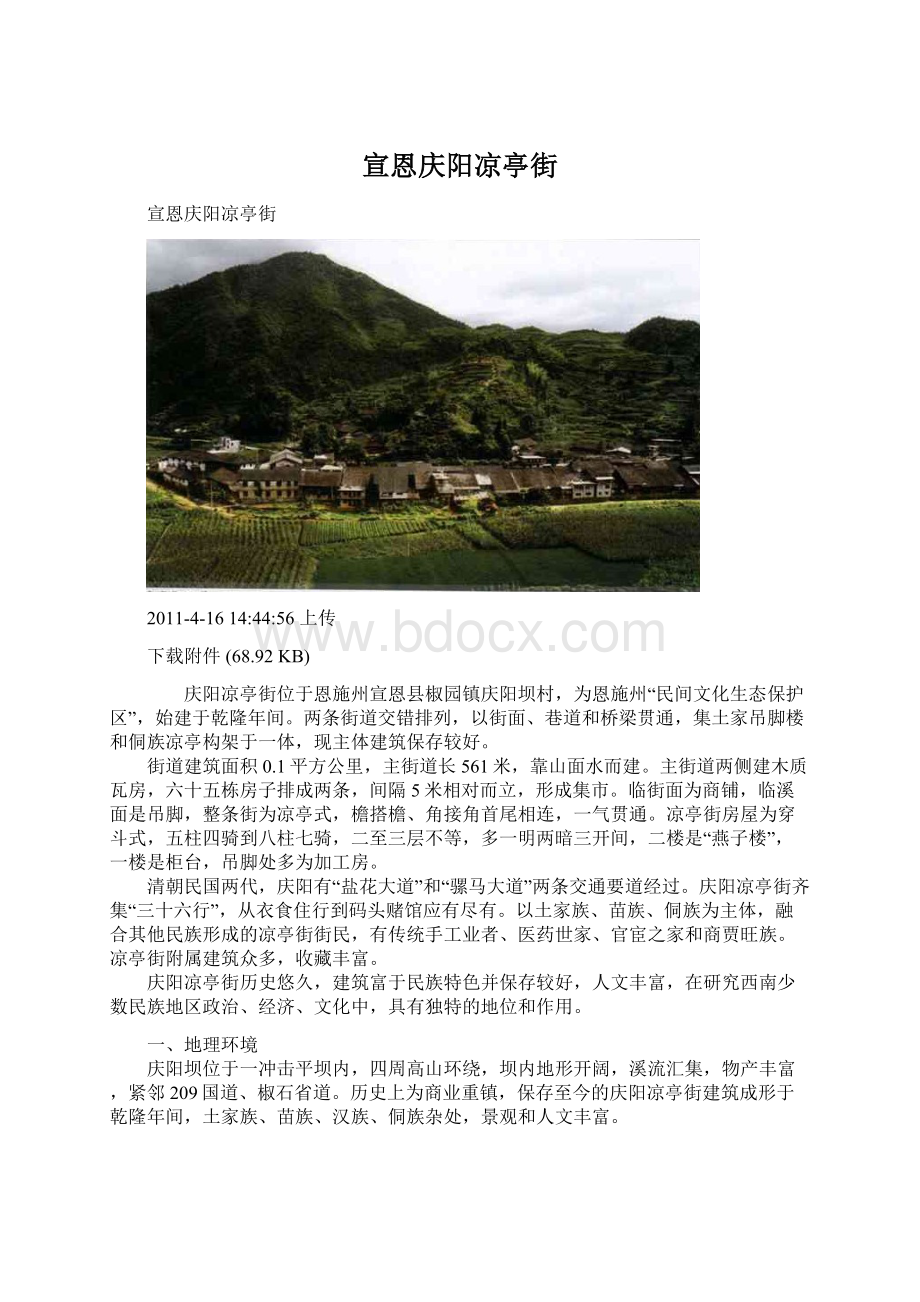

庆阳凉亭街位于恩施州宣恩县椒园镇庆阳坝村,为恩施州“民间文化生态保护区”,始建于乾隆年间。

两条街道交错排列,以街面、巷道和桥梁贯通,集土家吊脚楼和侗族凉亭构架于一体,现主体建筑保存较好。

街道建筑面积0.1平方公里,主街道长561米,靠山面水而建。

主街道两侧建木质瓦房,六十五栋房子排成两条,间隔5米相对而立,形成集市。

临街面为商铺,临溪面是吊脚,整条街为凉亭式,檐搭檐、角接角首尾相连,一气贯通。

凉亭街房屋为穿斗式,五柱四骑到八柱七骑,二至三层不等,多一明两暗三开间,二楼是“燕子楼”,一楼是柜台,吊脚处多为加工房。

清朝民国两代,庆阳有“盐花大道”和“骡马大道”两条交通要道经过。

庆阳凉亭街齐集“三十六行”,从衣食住行到码头赌馆应有尽有。

以土家族、苗族、侗族为主体,融合其他民族形成的凉亭街街民,有传统手工业者、医药世家、官宦之家和商贾旺族。

凉亭街附属建筑众多,收藏丰富。

庆阳凉亭街历史悠久,建筑富于民族特色并保存较好,人文丰富,在研究西南少数民族地区政治、经济、文化中,具有独特的地位和作用。

一、地理环境

庆阳坝位于一冲击平坝内,四周高山环绕,坝内地形开阔,溪流汇集,物产丰富,紧邻209国道、椒石省道。

历史上为商业重镇,保存至今的庆阳凉亭街建筑成形于乾隆年间,土家族、苗族、汉族、侗族杂处,景观和人文丰富。

2011-4-1614:

47:

57上传

下载附件(59.92KB)

(一)五凤朝阳的庆阳坝

庆阳坝位于宣恩县西部,距县城8公里,地处武陵山余脉,呈“马鞍形”,东、西、北三面与恩施接壤,贯通县境东西的椒石线省道与贯通县境南北的209国道在其东北面交叉,相距约5里。

庆阳坝是一条源自土皇坪的小溪冲击而成的大平坝,面积2.5平方公里。

状如盆地,处于群山环抱之中,东南西北依次为倒角山、福寿山、凤景山、三水塘。

庆阳坝形为椭圆,坝西南蜷伏着丝栗堡峻峰,山形如磬,有洪鸣金磬的传说,四周有蜿蜒曲折,呈东西走向的五条山脊,脉势面朝磬口,谓之五凤朝阳。

两条山溪,如跃腾的蛟龙,一条从北向南,一条由西折向南,在庆阳坝集镇汇合,形成双龙朝阳之状。

当东边的彩霞越过李家山顶(海拔1195米),阳光折向坝南的福寿山(海拔1094米),西边的花椒山(海拔1055米),北边的县界山岭桐子坳(海拔849米)时,庆阳坝彩阳闪辉,磬口迎丹阳,谷穗喜朝阳,茶叶浴喜阳,人庆太阳,故名庆阳,合为庆阳坝。

(二)相邻的施南土司遗址

凉亭街沿河建屋,依水布街。

两条小溪在街旁交汇,名老寨溪,流至水田坝落水洞入地下河,出恩施马河滩,汇入清江。

老寨溪连接着庆阳坝和水田坝,像个葫芦。

水田坝为施南土司遗址,“宋崇宁中,覃都管马始纳土输赋,令隶施州”,自此,覃氏施南土司统治宣恩半壁江山数百年,土司遗址现为省级文物保护单位,与凉亭街一衣带水。

(三)骡马大道和盐花大道

凉亭街处于群山环抱之中,由山垭口大路与各省相连,南通湖南,北达四川奉节、重庆。

湘、鄂、渝、黔等省商人通过这些古道,齐集于凉亭街进行物资贸易。

凉亭街为街、桥、巷格局,主街在中段岔行一分为二,形成三条街道,屋间巷道四通八达,保持凉亭街畅通、开放的风格。

解放前,四川万县、云阳销往来凤、龙山的食盐,由恩施芭蕉的小垭口入境,经宣恩庆阳坝、倒洞塘、桐子营、骡马洞、卧西坪、麻阳寨、李家河出境,宣恩境内全程95公里。

同时,湖南的棉花又沿着这条人行大道,销往恩施、四川,来往商人、力夫络绎不绝,清朝末年,命名为骡马大道。

鄂西自古缺盐,食盐由川属地面入境,雇夫挑运,于城乡设店分销济食。

由恩施市境入境,自庆阳坝至两河口,由湖南省龙山县石牌洞出境,此道亦称“盐花大道”,是出入湘鄂渝黔的重要路线,宣恩境内全程105公里。

二、历史沿革

凉亭街现存房屋建筑建于清末至民国年间,集市兴盛于雍正十三年改土归流后,其集镇的形成与施南土司密切相关,盐花古道又将其历史前溯到宋。

2011-4-1614:

49:

03上传

下载附件(109.81KB)

(一)凉亭街沿革

为适应省际边贸而修建的庆阳凉亭街,得益于改土归流后朝廷对西南少数民族的“羁糜怀柔”政策。

庆阳坝地处交通要道,是古驿站,史载,清雍正十三年在此设塘丁三名。

凉亭街以广纳百川之姿,集当时天时地利人和,成为“经济枢纽”。

凉亭街货物流通,贸易繁盛,雄踞边贸集市两百余年。

庆阳坝为山区,是少数民族聚居地。

以土家族、苗族、侗族为主体,融汇其他民族形成的凉亭街居民,有传统手工业者、医学世家、官宦之家和商业旺族。

该地民风淳朴,街民恪守商业道德,讲求商业信誉,共同维护着凉亭街“市场经济”的长久繁盛。

庆阳凉亭街房屋紧凑,错落有致,是民间应湘鄂川黔省际贸易兴建,集市繁荣达两个世纪。

凉亭街人文、古迹丰富,街道主体建筑保存完好,是西南少数民族地区不可多得的富于民族特色的古街道。

(二)古老的集市

庆阳坝和水田坝首尾相衔,覃氏土司曾建“行宫”于落水洞旁。

宋代“以盐易粟”,当地开始商贸活动。

“到土司时期,有了固定的交易场所”,庆阳凉亭街是宣恩古老集市之一。

相对集中的民众,土特产、上贡和回赐的物品,为凉亭街长久繁盛进行着人口和物资储备。

让凉亭街长久火过一把的,除拥有“天时”和“人和”外,还因它占据着具有战略意义的交通区位。

从古到今,宣恩椒园都是湖北、湖南、四川的交通枢纽,在过去的千余年时光里,椒园庆阳凉亭街是三地商贸活动的中转站。

一条长长的古盐道兴盛于北宋真宗年间,承担着“川盐销楚”的运输职能。

盐运大道源自重庆西沱镇,过七曜山到恩施,或由巫溪县南陵山道从建始而来,过宣恩椒园庆阳坝到湖南、贵州。

运输大队在庆阳凉亭街歇脚,出水田坝岔行,一条大力大道过干沟塘、茅坝塘,翻过“千层石磴盘云矗”的东门关,经古称“歌罗驿”的高罗,从湘鄂边界重镇宣恩沙道沟入湖南。

一条骡马大道由桐子营经西坪过李家河入湖南境,两条大道在清朝末年至民国初年分别命名为“盐花大道”和“骡马大道”。

除此而外,一条重要的鄂川公路在民国年间修通,它就是“巴石公路”,即今天的椒(园)石(门坎)省道。

在西部大开发的今天,作为沪蓉高速路的循环路,拟修建的恩黔高速将傍着巴石古道行进。

在修通东门关隧道前,途经宣恩的209国道,大体沿着盐花古道前行。

斗转星移,贯通宣恩南北和东西的公路轻轻避开庆阳凉亭街,其交汇点在古集市东约几里,昔日繁华的凉亭街得以赋闲,独具特色的古建筑因此保存较好,在数个世纪后,人们依然可以一睹她的真容,感受当日繁华!

2011-4-1614:

56:

51上传

下载附件(98.99KB)

(三)繁盛的凉亭街

凉亭街齐集“三十六行”,从衣食住行到马头赌馆应有尽有。

当时商贩川流不息,马帮和骡帮成群结队,专卖骡马草料的街民达四五户,一天十几个屠夫杀猪,平均每天需六七十头猪肉供行商和坐商消费。

由码头、机帮、屠户业、裁缝铺、大户等请湖南“南剧团”演戏,每次长达几个月。

现凉亭街有南剧“票友”数人。

1、茶叶飘香的庆阳坝。

作为省际边贸中心,凉亭街不仅仅是驿站式的“服务经济”,她所依托的庆阳坝盛产茶叶,当地生产的“宜红茶”在国内外享有盛誉,经凉亭街集市“淘洗提炼”的品牌茶,被不辞辛劳的商人源源不断地运往各地。

民国时,庆阳坝办“中央直属企业”——更生茶厂,炒“龙井”、“炒青”,做“玉绿茶”销往当时的“中央政府”驻地重庆。

2、酿造加工业。

民国初年,庆阳私人开槽房煮酒者甚多,街头曾家曾酿酒,兼营屠宰、种植等,现曾氏老宅吊脚楼下曾为酿酒厂厂址。

粮食加工以人、畜、水为动力,驱动木砻、石碾、石磨。

庆阳坝四周建有大型加工厂,鹿角坡建粉厂,铜耳沟建面厂,向家村建酒厂。

3、纺纱织布。

解放前,纺织为农家妇女家务活之一,庆阳家家户户皆有私纺,土布多为私纺织之,行销本县及来凤、咸丰和湖南龙山、永顺等地。

染坊在晚清和民国时期遍及全县各地,均为手工操作。

其主要原料用地方蓼蓝、五倍子等。

染印的手蓝布、月蓝布、青布和双蓝布不易褪色。

庆阳凉亭街的余氏祖上即开染房。

本地衣饰服装历来靠手工缝制,裁缝师傅登门服务。

庆阳街健在的曹信才是老裁缝,现主要制作老人衣服,寿衣、寿铺盖。

(四)山货集散地与省际物流中心

宣恩运输素以人力为主,解放前,宣恩东北部椿木营的“背老二”凭着一个“奓背”和一根“打杵”,将百多斤毛铁从县境的东边背到西边,来到庆阳老街赶场。

凉亭街四周八邻的人们则靠一根扁担,走南北,过山岗,来此交易山货,换回盐巴和针线等日常生活用品。

改土归流,废除土司制度,设立县治,取消了“蛮不出峒,汉不入境”的禁令,外地客商贩进食盐、棉花、广货等生活日用品。

贩出桐、茶、漆、倍、麻、药材、皮毛等山货土产,使庆阳的集场日趋活跃,品种和规模也逐步增多和扩大。

庆阳坝古设官驿道,是湖北、湖南、四川的交通枢纽。

凉亭街是省际货物集散地,“宣恩三贡”(茶、米、木瓜)、湖南棕帽和灯笼、四川灯草等货物在庆阳坝的凉亭街交易。

该地是清朝和民国时期湘、鄂、川、黔省际边贸经济命脉。

(五)人文和史迹

凉亭街悠久的历史创造了丰富的集市文化,翰墨书香,金石诗词,缔造了凉亭街浓厚、宽广的文化氛围,散发着远古的芬芳。

1、侯氏医药世家。

侯氏医药世家始于清末,先祖师承“李师傅”学医,“李师傅”为李官绪,为史书记载的宣恩名医。

后于凉亭街行医兼营中草药,侯氏遵从师训“遵古炮制”悬壶济世。

制作于清代,侯氏经营的中草药柜架、铺面、药罐保存至今,“遵古炮制”清代木匾150㎝×60㎝,楷书,红地黑字,现珍藏于侯氏老宅。

清代的“药碾子”和“铡药刀”传至“侯郎中”,现存于卫生院。

侯氏收藏有清末时的家俱,从清朝到民国年间三代女主人的“陪嫁”衣柜。

藏有颜氏大地主的一个洗脸架,高1米,透雕花纹,楠木榫卯结构。

侯氏后人中现数人从医,在恩施州内各大医院工作。

家藏清末名医汪古珊着的《医学萃精》全套十二册,为后世翻译、研究民族地区医药提供珍贵的原版本。

此外,还有为数众多的古医书籍数十套,如《医方集解》、《洞天奥旨》、《审视瑶函》、《医方类聚》等,具有很高的医学价值和文物价值。

2、余氏官宦之家。

余氏是官宦后裔,书香世家,收藏丰富。

藏有线装《余氏族谱》一套三本。

线装《康熙字典》刊印本,一套三十九册。

作正史之用的《钢鉴》线装书一套七册。

余氏先祖校定刊印的《精校医宗外科》、《幼科钱镜集症》、《验方新编》完整保存到今。

余氏属汉族,据族谱载,祖上在明朝时官至礼部尚书、刑部尚书,是官宦之家。

乾隆年间生人余作辉在嘉庆末年自宣恩晓关二台坪迁至庆阳坝,投靠族人余求麟,并购颜氏等姓数契产业而立业。

其子余长久为人淳厚,热心公益事业,甲辰年修太平桥架于小溪,沟通凉亭街两岸。

乙巳年倡建庆阳坝初等学校。

《余氏族谱》载:

庆阳坝“丙午年五月初八天灾频降洪水泛滥合境田地”,余为灾民请命,求款赈灾。

自余长久降三代均为医药世家,搜集、校刊医药书籍多部。

余今朝是一代饱学之士,史载施南府科考,其为文科主考官,为教化土民,余免费开设学馆。

3、颜氏巨富。

作为省际集市的凉亭街孕育着巨大商机,清中叶自湖南迁来的颜姓旺族由开机房、办酒厂起家,刻心经营渐至发迹,由机户到机厂再开办分厂,聘请湘鄂川的劳力当机工。

由是建造房屋、购买田地以百亩计,产业、田地遍布庆阳坝,在凉亭街建铺面多处,土改时分给部分街民。

颜氏成为巨富后,重视族人科举入仕,其中颜道泽为秀才,颜永善为拔贡生。

后因吸食鸦片等多种原因,在民国时期,家道中落。

2011-4-1615:

02:

30上传

下载附件(180.94KB)

三、凉亭街主体建筑

庆阳坝小“盆地”内,和谐组装着山川景物及人文建筑。

她既用于街道,同时还是民居,兼有经商和居住的两种功能。

凉亭街现存古建筑群修建于清代末年和民国初年,以穿斗式为基本元素,汇集“凉亭”和“吊脚”这些西南少数民族最精彩的建筑文化符号。

(一)街道布局

凉亭街由两条大街道组成,一条呈“Y”字形的主街道为东南至西北走向,与另一条东北至西南走向的街道架角而列。

主街道街面宽5米,西段岔行一分为二,巷道曲径通幽,形成街巷,两侧为木质瓦屋,布局蜿蜒曲折,房屋鳞次栉比。

另一条街道与主街道架角而列,依于丝栗堡山脚,以石拱桥相连,两街相围处为一大坝水田,对侧山脚是一溜吊脚楼民居。

道路,凉亭街有一条主干道,以主街道为主线,同侧相邻两屋间设巷道,组成交通网,架数座桥梁过水道与外界相通,石板路踩得光滑透亮,过山崖与外省相连。

(二)前凉亭后吊脚的房屋

凉亭街房屋五柱四骑或八柱七骑不等,一般为三开间,二至三层。

底层铺“镇板”,临街侧板壁只装下半段,上段做成三栏或两栏的柜窗,窗格装两扇开合式柜门,齐柜窗底线于板壁内外侧做柜台,外侧用木衬子撑托0.3米宽的长木条柜台,里侧宽0.5米,柜台下做柜格,用于存放货物。

中间堂屋通常不装临街面板壁,堂屋两边各做一个三孔式柜窗,中间柜窗镂空雕窗花,柜台为活动式,可随意开合。

在堂屋的左右侧板壁各开一个柜窗,与厢房柜窗形成夹角,同开于一间,便于卖主同时照顾多个买者。

柜内板凳高约0.6米,凳面0.3ⅹ0.2米,木材厚实,四脚奓开,柜主得以平稳自如地在柜台间、不同向窗柜间转换角度,买卖货物。

房屋背侧做成“拖檐”,稍低于临街面,作厨房用。

临街段多亮一柱一骑:

留出宽约一米的空间,不装板壁,避免买者站于屋檐下购物。

“厢房”亮出部分装上严整的木板,称为“燕子楼”,有的做“耳门”。

在堂屋二楼临街面做成两扇开合式木门,屋主人卧室通常设于二楼。

在凉亭街岔行处,有一段街面干脆穿行于“排扇”之中。

有一栋房屋的柱骑“排扇”骑跨凉亭街左右侧。

凉亭街的房屋有的雕刻精细,做工考究,有的则素面朝街,因行业因地势而异。

凉亭街房屋建筑和街巷通道网络体现着随意、自由和四通八达。

科学合理、富于人性化的凉亭街,其排水系统也比较完善。

两厢房屋前檐相连处用水笕导水,木制的粗长水笕一根接一根,从街头接到街尾。

脚下石砌排水沟,盖青石板,隔一段就竖一根内空的“柱”,上接水笕下连排水沟。

凉亭街有三口涌着清泉的古井,在“中国硒都”的恩施地区,庆阳坝四山环护,没有工业污染,古井的水质当然属上乘了!

2011-4-1615:

02:

48上传

下载附件(43.81KB)

(三)凉亭街的桥梁

凉亭街前侧老寨溪上建有四座桥。

上游凉亭街西头为修建于1975年的更生桥,为单孔石拱水泥面,原建的护栏仅剩石柱。

更生桥下游是一简易水泥桥。

顺次为凉亭桥。

凉亭桥原名太平桥,三拱,凉亭街绅士余泽汪领首修建。

丙午年五月初八庆阳坝发洪水冲毁,光绪二十年季冬该地居民集资建成凉亭桥。

桥宽3米,长15米,两柱一骑四排扇。

凉亭桥石碑为青石,楷书阴刻,自右至左横书“众首士”,右竖书“清光绪二十年季冬”,次为捐资者姓名。

凉亭街原叫太平镇,后因凉亭桥而得名。

管理区驻地旁有一座玉制板搭建的简陋桥。

距凉亭街约两里处有一建于清朝的单孔石桥——新桥,桥下宝剑高悬,意为斩除引发小溪恶水的蛟龙,确保下游水田坝方圆几百里不受水灾,五谷丰登。

(四)凉亭街的老宅

1、余氏老宅。

余氏祖屋坐落于凉亭街西端,隐居在街的尽端。

小地名豪猪洞。

建于光绪辛巳年(1881年),由余泽汪领首修建,现保存完好。

房屋坐南面北,穿斗式,布瓦盖顶,七柱六骑七开间,高一丈八尺八寸,亮一柱二骑,阶沿丈余,宽敞桑亮,磉礅高大结实,雕鼓炉钱花,把檐柱高高托起,屋宇挺拔,气势轩昂。

堂屋正前方大骑和小骑的二层建成“燕子楼”,与侯氏祖屋及凉亭街大多数屋不同的是建在堂屋内,形成内凉台,直通左右两端次间的二层,别有一番天地,同时显示出主人收敛的心性。

堂屋后壁的神龛上写有“家先”,上自右至左横书:

纯其祖武,两侧竖书:

派出西戎源流远名高宋代德泽长。

老宅梁高柱粗,亮柱和金柱的穿枋做成扇形,叫扇子枋,两边次间前亮柱的穿枋做成诰匾枋,用于悬挂诰匾、贺匾和祖传匾,余氏老宅曾挂有一块“丕振家声”的匾额,现已佚失。

窗格有王字格、冰裂纹等,当地人称冰裂纹为“乱检柴”,以长短桥子错落嵌连,中间做一木板,上浮雕花瓶,内插花草,在凉亭街仅此一处,形乱而神不乱,看似无序,却透着规矩。

乱检柴散见于中国民居中,这进一步证实了凉亭街不仅吸纳了各地商人,也吸纳了各地的建筑文化。

2、侯氏老宅。

侯氏老宅在凉亭街的南端尽头,一正一厢,穿斗式,上下三层,上覆布瓦,下垫磉礅,面阔三间,三间正屋的前檐柱不装板壁,形成中空的通廊式阶檐。

二层阶檐处上层用木板装封,形成燕子楼,扩大居住面。

在寸土寸金的凉亭街,用这种下空上封的方法做成燕子楼,既保留了阶檐,又不损失居住面,有效的提高了土地利用率。

房屋的内部功能与设施和大多数房子一样,中为堂屋,两侧是火塘屋和卧室,转角处是厨房。

侯氏老宅体量大,有气势,做工讲究,功能完备,是一个独立的院落。

原坐落于庙旁,面河背街,上世纪六十年代河水改道时迁入现址,拖檐处为水田坝至庆阳坝交通要道。

3、曾氏老宅。

建于清末,位于凉亭街南端入口处,面街背溪。

一明两暗三开间,左右各做一间厢房。

红壁黑柱,堂屋不装板壁,在后壁开一门与后房相连,俟后门的侧面开一门与厢房相通,左右对称。

正屋地基前半部分着地,后半部悬空,做成吊脚,下层用于堆放杂物,圈养牲畜或手工业作坊。

上层临溪面出挑,相围成龛子,增大空间与居住面,后一排三间房屋为户主的生活空间。

两侧厢房做成铺面,前壁和侧壁做开合式木窗,下用木板横铺衬成柜台。

窗内用活动木板加固,白天打开窗户,即在窗口营业,一个铺面有一个夹角的两个活动窗口,便于货主“左右逢源”,十分便利。

窗户雕刻精致,透雕花卉、宝瓶等图案,形象逼真,寓意丰富,是专职雕画匠所雕。

顶层出挑,过街与对面房屋相接,“檐搭檐,角接角”做成凉亭街。

坐街吃街,当时的曾家喂骡马、开漕行,喂猪、种茶等。

在曾家藏有一个石称砣,重19斤,为“土豪称”称砣,相配的称杆长4尺,上不钉“卡子”,能“打”三百多斤,专为称盐而制。

4、李官绪老宅。

位于凉亭街主街道靠溪一侧,现为曹信才(已七十余岁)老裁缝的铺子。

单檐悬山灰瓦顶,五柱二骑,面阔二间,进深二间,前铺面后吊脚,中为堂屋,临溪面建龛子。

老宅为三代医家生活和从医之地,李官绪一生在此经营中草药,“侯先生”在此学徒行医。

5、岔口上的老宅。

由于西边地面较东端宽敞,凉亭街西行时一分为二,成为三条街道。

处于岔道口的房屋将一间房不装封,留出通道,形成岔口,通往另一条街。

主屋面向正街,堂屋装两扇大门,早启晚闭,东侧房做成铺面,但没有像曾氏老宅那样的窗口,只有一面开敞。

西侧房子做成街道,西头一间屋做铺面,在留出街道的同时,争取到两个铺面,街面上层装封,中空较低。

街道在此处岔行,跨过这道“坎”,眼前出现另一番景象,看到过街楼,通往凉亭桥。

6、过街楼。

在凉亭街西头近中点处,有一段横跨街面的“过街楼”,穿斗式,中柱高达二丈余,用“减柱法”和“移柱法”做成底层中堂开阔、高大的空间,上层装板壁,做成贮藏室,扩大居住面。

街面两侧是户主生活区,上层低矮,不封装,屋面多做亮瓦,用于街面采光。

过街楼也就是堂屋做成了街面,购物和穿行的人们穿堂而过,上层和左右面均为户主私人空间,是檐搭檐、角接角的街道房屋发展的极致,是无可挑剔的真正意义上的凉亭。

2011-4-1615:

06:

26上传

下载附件(116.38KB)

(六)附属建筑

庆阳凉亭街是一处包容、开放、有底蕴的集市。

商贾旺族、手工业者、书香门第都可以在凉亭街找到最适宜的位置,凉亭街以她雍容大度的胸怀,哺育着来自全国各地各民族的淘金者、享乐者、求生者。

由于历史的积淀,凉亭街具有少数民族建筑特色的房屋保存下来,衍生的附属建筑作为凉亭街不可分割的一个整体,为我们解读这座古老而繁华的街市提供着充裕的想象空间。

1、福寿山佛祖庙。

庆阳坝有两座庙宇,现仅存遗址,一是关庙,二是福寿山庙。

关庙属于祭祀关公关羽的庙宇,为便于聚会和娱乐附建戏楼。

福寿山寺庙共四进一天井,有庙祝掌香火。

由凉亭街文人们领首修建。

建于道光26年(1846年)以前。

占地面积近3亩,坐南朝北,木石混合结构,穿斗式结合抬梁式。

2、墓葬。

颜氏古墓群,颜氏祖坟埋于凉亭街小溪东岸,距街里许,占地面积约1000平方米,坟墓有内外两层岩圈子,外圈用形制规整的数块岩石砌成,每块岩石上雕刻图案,数块岩石组成一折戏,里圈内才是坟墓,为四柱三排七厢抱鼓圈坟,楷书阴刻对联、典故和图案。

现墓构架毁于文革中,构件及雕刻保存完好。

墓碑为米岩匠雕刻,有太公钓鱼、南北二斗下象棋、关公刮骨疗毒,其中岳母刺字看得清“精忠报国”四字,传说,碑面是由死者的五个儿子用肩磨手搓制成,能照见一里开外的人影,看得见衣服颜色。

余氏古墓群,余氏祖坟埋于凉亭街北段靠山脚大水沟,坐西朝东,面积20平方米,夫妇合葬圈坟墓。

碑额横书“皇恩宠锡”,碑面竖书“登仕郎余公作辉(门高氏)老大人之墓”,为清代墓葬,墓对联及碑面均为楷书阴刻。

余氏一门数处祖坟都保存完好。

3、最后的颜氏老宅。

庆阳村2组颜家老屋,为颜氏大家族“幸存”的一处老宅。

五柱二骑,三开间,一正两横。

堂屋神龛上写有“鲁国堂”。

在清末民初,颜氏是凉亭街的首富,田多地广,有众多精美的房屋建筑和丰富的墓葬群,由于解放初家道中落,加上文化大革命的破坏,现颜氏老宅仅存街对面的房屋,可见天井遗迹,构架保存,格局尚在。

据调查,现在学校处为颜氏老宅其中一处地基,原建筑为六柱六骑,二进夹厢房。

穿斗式,做工精良,装夹层棋逢板壁,柱头是四楞上线。

4、民居、祠堂和古树。

庆阳坝余家湾建有余氏祠堂,三进一天井,有神主牌位,悬挂有道光皇帝封赐的“皇恩宠赐”木匾一块,连同祠堂被烧毁。

凉亭街对面是民居,街后建有防空洞,庆阳坝原有一棵一母三子的风景树,直径50米,高60米,前是鱼塘,后是凉亭街,现已毁。

参见:

1、《湖北省宣恩县地名志》,宣恩县地名办公室编。

2、《宣恩县志》,宣恩县志编纂委员会编,武汉工业大学出版社,1995年5月出版。

3、黄钰财《悠远苍凉古蜀道》,《中国文物报》2004年2月27日第四版。