中考语文文言文综合题汇编含详细答案.docx

《中考语文文言文综合题汇编含详细答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考语文文言文综合题汇编含详细答案.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

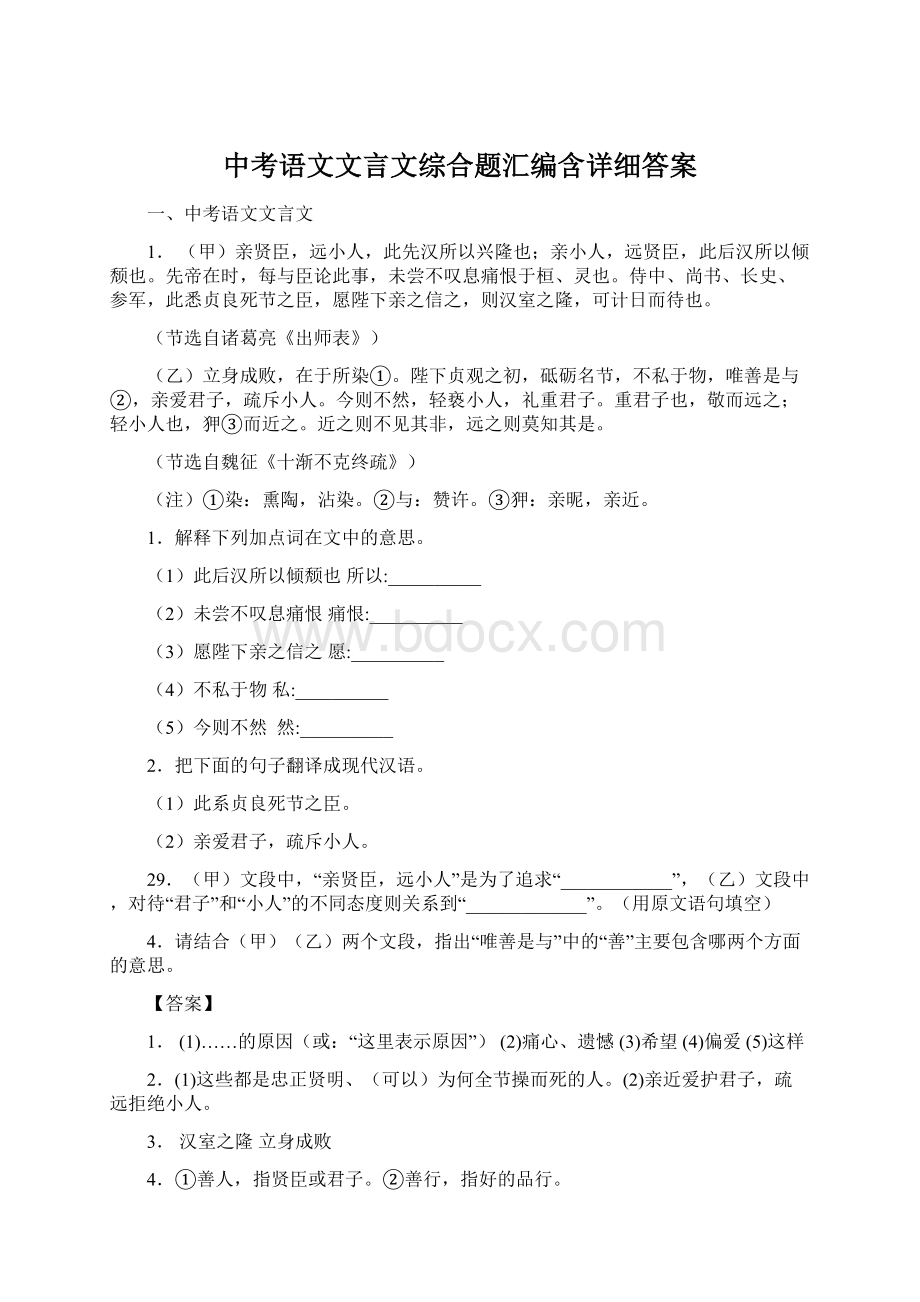

中考语文文言文综合题汇编含详细答案

一、中考语文文言文

1.(甲)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

(乙)立身成败,在于所染①。

陛下贞观之初,砥砺名节,不私于物,唯善是与②,亲爱君子,疏斥小人。

今则不然,轻亵小人,礼重君子。

重君子也,敬而远之;轻小人也,狎③而近之。

近之则不见其非,远之则莫知其是。

(节选自魏征《十渐不克终疏》)

(注)①染:

熏陶,沾染。

②与:

赞许。

③狎:

亲昵,亲近。

1.解释下列加点词在文中的意思。

(1)此后汉所以倾颓也所以:

__________

(2)未尝不叹息痛恨痛恨:

__________

(3)愿陛下亲之信之愿:

__________

(4)不私于物私:

__________

(5)今则不然然:

__________

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)此系贞良死节之臣。

(2)亲爱君子,疏斥小人。

29.(甲)文段中,“亲贤臣,远小人”是为了追求“____________”,(乙)文段中,对待“君子”和“小人”的不同态度则关系到“_____________”。

(用原文语句填空)

4.请结合(甲)(乙)两个文段,指出“唯善是与”中的“善”主要包含哪两个方面的意思。

【答案】

1.

(1)……的原因(或:

“这里表示原因”)

(2)痛心、遗憾(3)希望(4)偏爱(5)这样

2.

(1)这些都是忠正贤明、(可以)为何全节操而死的人。

(2)亲近爱护君子,疏远拒绝小人。

3.汉室之隆立身成败

4.①善人,指贤臣或君子。

②善行,指好的品行。

【解析】

1.考查文言词汇的解释。

可根据句意理解词义:

(1)这是西汉之所以兴隆的原因。

(2)没有一次不对桓、灵二帝的做法感到叹息痛心遗憾的。

(3)希望陛下亲近他们,信任他们。

(4)不存私欲。

(5)现在却不这样。

2.考查文言文句子翻译。

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。

翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

注意:

(1)悉:

全。

(2)亲爱:

亲近重用。

3.考查文本内容理解。

甲文,亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

乙文,陛下贞观之初,亲爱君子,疏斥小人。

今轻亵小人,礼重君子。

直接影响立身成败。

4.考查词语的含义。

“唯善是与”出自陛下贞观之初,砥砺名节,不私于物,唯善是与。

善就是美德。

此悉贞良死节之臣,砥砺名节,不私于物,符合“善”的标准。

【点睛】

参考译文

甲:

亲近贤臣,疏远小人,这是西汉之所以兴隆的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉之所以衰败的原因。

先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,没有一次不对桓、灵二帝的做法感到叹息痛心遗憾的。

侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆就指日可待了。

乙文:

君子立身为人,成败的关键之一在于所处环境的影响。

陛下在贞观初期,励精图治,注重名节,不存私欲,乐于施与,亲近重用君子,疏远贬斥小人。

现在却恰恰相反,亲近小人,疏远君子,疏远君子是敬而远之;亲近小人,是轻信重用。

太近就看不到别人的缺点,太远就不知道别人的正确。

2.阅读《愚公移山》一文,回答下列小题。

①太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

②北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:

“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?

”杂然相许。

其妻献疑曰:

“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

且焉置土石?

”杂曰:

“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

③河曲智叟笑而止之曰:

“甚矣。

汝之不惠!

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其加土石何?

”北山愚公长息曰:

“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉。

子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

”河曲智叟亡以应。

④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

1.下面句中加点词语的解释,不正确的一项是()

A.且焉置土石焉:

哪里

B.遂率子孙荷担者三夫荷:

肩负,扛

C.虽我之死,有子存焉虽:

虽然

D.何苦而不平苦:

担心

2.下面句中加点词语“之”的用法有指代意义的一项是()

A.惩山北之塞B.河曲智叟笑而止之曰

C.汝心之固,固不可彻D.甚矣,汝之不惠

3.下面对选文的理解和分析,不正确的一项是()

A.这则寓言按照情节的开端、发展、高潮和结局来叙述故事,且随着情节的发展由表及里塑造愚公的形象,给读者留下深刻的印象。

B.第②段中“其妻献疑”表明愚公提出了移山的主张后,全家人质疑愚公的能力,并不赞同移山。

C.“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”可以看出愚公对人与自然的关系有正确的认识,所以对移山充满了坚定的信心。

D.文中的人物智叟、愚公妻子、操神之神、天帝等人物对愚公移山的态度是不同的,通过这些人物的描写,更突出了愚公的形象和移山的意义。

【答案】

1.C

2.B

3.B

【解析】

1.C.虽我之死,有子存焉虽:

即使。

2.A.结构助词,的。

B.代词,代指愚公。

C.结构助词,的。

D.助词,无实际意义。

结合题意,故选B。

3.愚公之妻的“献疑”是讲真话,提出问题提醒众人正视移山的困难。

是出于对愚公的关心,并不是反对愚公移山。

B项理解有误。

【点睛】

译文

太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。

他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:

“我跟你们尽力挖平险峻的大山,使道路一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?

”大家纷纷表示赞同。

他的妻子提出疑问说:

“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?

再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?

”众人说:

“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。

”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。

邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。

冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:

“你简直太愚蠢了!

就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?

”北山愚公长叹说:

“你的心真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。

即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?

”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。

天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。

从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

3.阅读下面的《曹刿论战》一文,回答下列小题。

十年春,齐师伐我。

公将战。

曹刿请见。

其乡人曰:

“肉食者谋之,又何间焉?

”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:

“何以战?

”公曰:

“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:

“小惠未徧,民弗从也。

”公曰:

“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:

“小信未孚,神弗福也。

”公曰:

“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:

“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”

公与之乘。

战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:

“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:

“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:

“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:

“可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:

“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”

1.下列句子中加点词语的解释有误的一项是()

A.肉食者鄙,未能远谋。

(目光短浅)

B.小惠未徧,民弗从也。

(通“遍”,遍及,普遍)

C.牺牲玉帛,弗敢加也。

(祭祀用的猪、牛、羊等)

D.小信未孚,神弗福也。

(高兴)

2.对下面句子的意思理解不正确的一项是()

A.衣食所安,弗敢专也。

衣食这类养生的东西,我不敢独自决定给谁使用。

B.忠之属也,可以一战。

(这是)尽了职分的事情,可以凭借这个条件打仗。

C.一鼓作气,再而衰,三而竭。

第一次击鼓能够振作士兵们的勇气,第二次击鼓勇气就减弱了,第三次击鼓勇气已经枯竭了。

D.夫大国,难测也,惧有伏焉

(齐是)大国,难以摸清(它的情况),怕的是有埋伏。

3.对本文理解有误的一项是()

A.曹刿认为战争取得胜利的先决条件是政治上取信于民。

B.文章第二段主要运用了记叙的表达方式,通过语言描写和动作描写刻画了曹刿卓越军事家的形象。

C.文章写乡人对战争的冷漠态度和鲁庄公的见识浅陋,是为了反衬曹刿的爱国热情和深谋远虑。

D.为了突出曹刿的“远谋”,本文详细记述了战争双方对峙、交锋的情况,略写了他在战前、战中、战后的表现。

【答案】

1.D

2.A

3.D

【解析】

1.试题分析:

理解常见文言词语在文中的含义。

理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

D.“小信未孚,神弗福也”中的“福”是“赐福”,不是“高兴”。

故答案为D。

2.试题分析:

本题考查翻译文言语句的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。

尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。

A.“衣食所安,弗敢专也”的意思是:

衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有。

“专”是“独自专有,个人专有”,不是“独自决定给谁使用”。

故答案为A。

3.试题分析:

考查对文章写作手法的理解。

本文详细叙写了曹刿在战前、战中、战后的表现。

略写了战争双方对峙、交锋的情况,这样突出了曹刿的“远谋”。

所以D项的理解是错误的。

故答案为D。

【点睛】

参考译文:

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

鲁庄公将要迎战。

曹刿请求拜见鲁庄公。

他的同乡说:

“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?

”曹刿说:

“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。

”于是入朝去见鲁庄公。

曹刿问:

“您凭借什么作战?

”鲁庄公说:

“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。

”曹刿回答说:

“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。

”鲁庄公说:

“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。

”曹刿说:

“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。

”鲁庄公说:

“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。

”曹刿回答说:

“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。

如果作战,请允许我跟随您一同去。

”

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。

鲁庄公将要下令击鼓进军。

曹刿说:

“现在不行。

”等到齐军三次击鼓之后。

曹刿说:

“可以击鼓进军了。

”齐军大败。

鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。

曹刿说:

“还不行。

”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:

“可以追击了。

”于是追击齐军。

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。

曹刿回答说:

“作战,靠的是士气。

第一次击鼓能够振作士兵们的士气。

第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。

他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。

像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。

后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。

”

4.阅读下面两篇短文,完成后面小题

(甲)邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:

“我孰与城北徐公美?

”其妻曰:

“君美甚,徐公何能及君也?

”城北徐公,齐国之美丽者也。

忌不自信,而复问其妾曰:

“吾孰与徐公美?

”妾曰:

“徐公何能及君也?

”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:

“吾与徐公孰美?

”客曰:

“徐公不若君之美也。

”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。

暮寝而思之,曰:

“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

”

于是入朝见威王,曰:

“臣诚知不如徐公美。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:

由此观之,王之蔽甚矣。

”

王曰:

“善。

”乃下令:

“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

此所谓战胜于朝廷。

(乙)越王勾践栖于会稽之上

越王勾践栖①于会稽之上,乃号令于三军曰:

“凡我父兄昆②弟及国子姓,有能助寡人谋而退吴者,吾与之共知越国之政。

”大夫种③进对④曰:

“臣闻之,贾人夏则资⑤皮,冬则资⑥,旱则资舟,水则资车,以待乏也。

夫虽无四方之忧,然谋臣与爪牙之士⑦,不可不养而择也。

譬如蓑笠时雨既至必求之。

今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?

”勾践曰:

“苟得闻子大夫之言,何后之有?

”执其手而与之谋。

(注)①栖:

退守。

②昆:

兄。

③种:

指文种。

④进对:

进谏。

⑤资:

积蓄,准备。

⑥(chī):

细葛布。

⑦爪牙之士:

指勇敢的将士。

1.请用“/”给文中划线句子断句(限断两处)。

譬如蓑笠时雨既至必求之

2.解释下列句中加点的词。

(1)朝服衣冠

(2)皆以美于徐公

(3)吾与之共知越国之政

(4)乃号令三军

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

(2)苟得闻子大夫之言,何后之有?

275.下列句子中,加点词意思和用法相同的一项是()

A.臣诚知不如徐公美/今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕

B.吾妻之美我者,私我也/孤之有孔明,犹鱼之有水也

C.闻寡人之耳者,受下赏/不求闻达于诸侯

D.数月之后,时时而间进/肉食者谋之,又何间焉

5.(甲)文中邹忌和(乙)文中文种在进谏方式上有着相似之处,二人都是通过_____的方式委婉进行劝谏。

文种以商人夏天就要积蓄皮货,冬天就要积蓄细葛布等“以待乏也”,暗示君王平时就要_____。

【答案】

1.譬如蓑笠/时雨既至/必求之

2.服:

穿戴以:

认为知:

管理乃:

于是,就

3.

(1)所有的大臣、官吏、老百姓能够当面指责我的过错的人,可得上等奖赏。

(2)如果能够听到您的这番话,又有什么迟的呢?

4.B

5.以事设喻(类比或设喻说理)招揽和培养谋士和勇士

【解析】

1.试题分析:

考查文言文语句的句读。

解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。

本题根据句意来句读。

句意是:

就像蓑笠一样,雨已经下起来了,一定要到处去找蓑笠。

据此,答案为:

譬如蓑笠/时雨既至/必求之。

点睛:

文言文朗读节奏的划分是有规律可循的:

①句首关联词或语气词之后要停顿;②有些古今异义词朗读时要分开;③主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;④需要着重强调的地方,一般要停顿;⑤省略句中省略的地方一般要停顿;⑥并列短语间要略作停顿;⑦古代的国名、年号、官职、人名、地名等应作停顿。

⑧根据句子表达的意思来句读。

2.试题分析:

理解常见文言词语在文中的含义。

理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

比如本题中的“服”是名词用如动词,“穿戴”的意思;“以”是“认为”的意思;“知”是动词“管理”。

3.试题分析:

本题考查翻译文言语句的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。

(

1)句中的“刺(指责,议论)、过(过错,过失)、受(给予,付予)”几个词是赋分点;

(2)句中的“苟(如果)、后(迟)之(宾语前置标志)”几个词是赋分点。

翻译时要做到“信、达、雅”。

点睛:

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。

翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

4.试题分析:

考查对文言词语一词多义的理解。

A项中“诚”分别为“确实,实在”和“果真”;B项中的“之”都是“用在主谓之间,取消句子独立性,不译”;C项中的“闻”分别是“使……听到”和“闻名,传扬”;D项中的“间”分别是“间或,偶尔”和“参与”的意思。

据此,答案为B。

5.试题分析:

考查对文章内容的梳理和概括。

【甲】文写邹忌以切身经历设喻,讽谏齐王除蔽纳谏。

【乙】文写文种用生活中的琐事和“下雨找蓑笠”,类比设喻来向越王进谏。

据此,第一空可填写“以事设喻”“类比设喻”等作答。

根据乙文的内容,从“夫虽无四方之忧,然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也”可知:

文种以商人夏天就要积蓄皮货,冬天就要积蓄细葛布等“以待乏也”,暗示君王平时就要招揽和培养“谋臣与爪牙之士”。

据此理解填写作答。

参考译文:

【甲】邹忌身高八尺多,而且身材容貌光艳美丽。

有一天早晨他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:

“我与城北的徐公相比,谁更美丽呢?

”他的妻子说:

“您美极了,徐公怎么能比得上您呢!

”城北的徐公,是齐国的美男子。

邹忌不相信自己会比徐公美丽,于是又问他的小妾说:

“我和徐公相比,谁更美丽?

”妾说:

“徐公怎么能比得上您呢?

”第二天,有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话。

邹忌问客人道:

“我和徐公相比,谁更美丽?

”客人说:

“徐公不如您美丽啊。

”又过了一天,徐公前来拜访,(邹忌)仔细地端详他,自己觉得不如他美丽;再照着镜子看看自己,更觉得远远比不上人家。

晚上,他躺在床上想这件事,说:

“我的妻子认为我美,是偏爱我;我的小妾认为我美,是惧怕我;客人认为我美,是想要有求于我。

”

于是邹忌上朝拜见齐威王。

说:

“我确实知道自己不如徐公美丽。

可是我的妻子偏爱我,我的妾惧怕我,我的客人对我有所求,他们都认为我比徐公美丽。

如今的齐国,土地方圆千里,有一百二十座城池,宫中的姬妾和身边的近臣,没有不偏爱大王的;朝廷中的大臣,没有不惧怕大王的;国内的百姓,没有不对大王有所求的:

由此看来,大王受蒙蔽一定很厉害了。

”

齐威王说:

“说得真好。

”于是下了一道命令:

“所有的大臣、官吏、百姓,能够当面批评我的过错的,可得上等奖赏;能够上书劝谏我的,得中等奖赏;能够在众人集聚的公共场所指责、议论我的过失,并能传到我耳朵里的,得下等奖赏。

”政令刚一下达,所有大臣都来进言规劝,宫门庭院就像集市一样喧闹。

几个月以后,有时偶尔还有人进谏。

一年以后,即使想进言,也没有什么可说的了。

燕、赵、韩、魏等国听说了这件事,都到齐国来朝见(齐王)。

这就是人们所说的在朝廷上战胜了敌国。

【乙】越王勾践退守到会稽山上,向三军下令说:

"凡是我父辈兄弟和同姓弟兄,只要有能够帮助我出谋划策打败吴国的,我将和他共同管理越国的政事。

"大夫文种进见回答说:

"我听说,商人夏天的时候就准备皮货,冬天的时候就准备细葛布。

天旱的时候就准备船,有大水的时候就准备车辆,就是打算在缺少这些东西的时候派上用场。

即使没有被四邻侵扰的时候,然而谋臣与武士,不可不选拔出来供养他们。

就像蓑笠一样,雨已经下来了,肯定要到处找。

现在君王您已经退守到会稽山上了,然后才寻求出谋划策的大臣,恐怕太迟了吧?

"勾践说:

"如果能够让我听听您的高见,又有什么晚的呢?

"于是就拉着文种的手,跟他在一起商量。

终于使文种去吴国议和。

5.文言文阅读

(甲)诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(乙)示儿燕

孙枝蔚①

初读古书,切莫惜书;惜书之甚,必至高阁②。

便须动圈点为是,看坏一本,不妨更买一本。

盖惜书是有力之家藏书者所为,吾贫人未遑③效此也。

譬如茶杯饭碗,明知是旧窑④,当珍惜;然贫家止有此器,将忍渴忍饥作珍藏计乎?

儿当知之

(注释)①孙枝蔚:

清初诗人。

②高阁:

束之高阁,不去阅读。

③遑:

闲暇,空闲。

④旧窑:

指年代久远的珍贵古瓷。

(丙)谕儿书

吴汝纶①

忍让为居家美德。

不闻孟子之言,三自反乎?

若必以相争为胜,乃是大愚不灵,自寻烦恼。

人生在世,安得与我同心者相与共处乎?

凡遇不易处之境,皆能掌②学问识见。

孟子“生于忧患”“存乎疢③疾”,皆至言也。

(注释)①吴汝纶:

清代作家。

②掌:

同“长”。

③疢(chèn)疾:

疾病,比喻忧患。

1.(释义·懂文)根据文意,选出(乙)(丙)两文标题中“示”“谕”最恰当的义项。

(1)示(_____)A上天对人类显示吉凶祸福B.给人看C.表示D.教导

(2)谕(_____)A上对下的文告、指示B.告诉C.知道D.比喻

2.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)盖惜书是有力之家藏书者所为,吾贫人未遑效此也。

(2)凡遇不易处之境,皆能掌学问识见。

3.(圈点·品味)参照示例,结合加点词语赏析下面句子,体会文中父亲说话时的语气和情感。

(示例)夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

“须”是必须的意思,连用两个“须”表达了肯定、不容置疑的语气。

“非……无以……”双重否定,强调了“学习”和“立志”的重要,表现了诸葛亮对儿子的殷切期望。

(1)初读古书,切莫惜书;惜书之甚,必至高阁。

_______________________________________________________________________________

(2)人生在世,安得与我同心者相与共处乎?

_______________________________________________________________________________

4.(摘录·明理)下面是从三则家书中摘录的蕴含着修身治学智慧的话,根据语境把合适的内容填在相应的横线上。

(填序号)

①静以修身,俭以养德②非淡泊无以明志,非宁静无以致远③淫慢则不能励精,险躁则不能治性④便须动圈点为是,看坏一本,不妨更买一本⑤忍让为居家美德⑥若必以相争为胜,乃是大愚不灵,自寻烦恼⑦生于忧患,存乎疢疾

读书须注重方法,务实求知,我们可以按照古人说的“_________”去做;面对困境,可以用古人的话“_________”来勉励自己;当我们放纵懈怠、内心浮躁时,可以提醒自己“_______”;当我们追逐名利、失去目标时,可以告诫自己“____________”。

【答案】

1.DB

2.

(1)爱惜书本是有能力的人家(富贵人家)藏书的人所做的事,我们贫穷人家没有空闲(余力)效仿这种做法。

(2)凡是遇到逆境(不顺的处境),都能增长学问和见识。

3.

(1)“切莫”是千万