历史福建省三明市三地三校学年高一下学期期中联考试题.docx

《历史福建省三明市三地三校学年高一下学期期中联考试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史福建省三明市三地三校学年高一下学期期中联考试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

历史福建省三明市三地三校学年高一下学期期中联考试题

2017-2018学年第二学期三明市普通高中片区(三所)

高一历史联考期中协作卷

(满分100分,完卷进时间90分钟)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题,共60分)

1、选择题:

本大题共30小题,每小题2分,共60分,只有一项是符合题目要求的。

1.《中国经济史》说:

“耕用牛犁,使用铁器,是农业耕作技术的革命性突破,是划时代的进步。

”这一“革命性突破”发生在( )

A.西周B.春秋战国C.唐代D.宋代

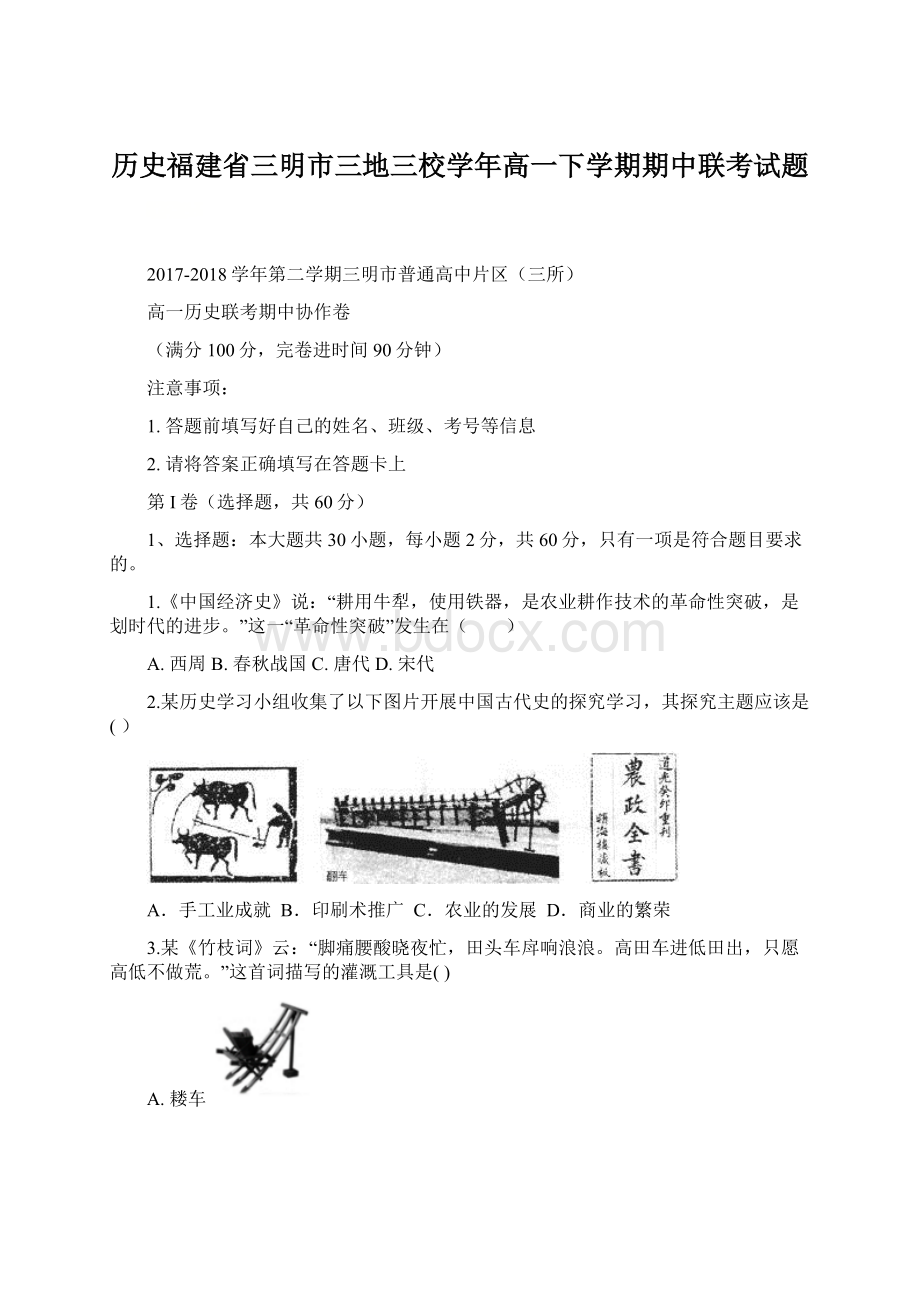

2.某历史学习小组收集了以下图片开展中国古代史的探究学习,其探究主题应该是()

A.手工业成就B.印刷术推广C.农业的发展D.商业的繁荣

3.某《竹枝词》云:

“脚痛腰酸晓夜忙,田头车戽响浪浪。

高田车进低田出,只愿高低不做荒。

”这首词描写的灌溉工具是()

A.耧车

B.翻车

C.筒车

D.风力水车

4.“养牛为种田,养猪为过年,养鸡为换油盐针线”。

此俗语反映了中国古代自耕农( )

A.具有自给自足特点B.产品大量进入市场

C.生产生活富足稳定D.男耕女织经营方式

5.“土豪,我们做朋友吧”成为当今一种网络流行语。

如果某一土豪生活在武则天时代,他能够显示的财富不可能有( )

A.精美的青铜酒樽B.色泽鲜艳的粉彩瓷

C.削铁如泥的钢刀D.田园中闲置的曲辕犁

6.大英博物馆藏有一只汉代漆杯,其底部刻有六位不同工种工匠和七位监督人员的名字。

这反映了当时的官营手工业( )

A.生产技术先进,面向市场B.生产人员众多,效率低下

C.生产专业细化,官府掌控D.生产成本较低,官府出资

7.“布衣”指古代平民百姓的最普通的廉价衣服,然而不同时期主要衣料各不相同。

清代李渔在《玉搔头·缔盟》中写到“多应是皂盖填门多显辈,因此上错认了风尘一布衣。

”诗中“布衣”的衣料应为( )

A.丝B.麻C.毛D.棉

8.据史料记载,从商朝开始,平民一日吃两餐,分别在早上7-9时和下午15-19时。

然而到了宋朝,开封市民入夜后会再吃一餐,由此形成一日三餐的习俗。

推动这种变化的直接因素是( )

A.农业的发展,粮食产量的增加B.理学的形成,满足市民的欲望

C.坊市制突破,商品经济的繁荣D.对外交流频繁,受西方的影响

9.明代以前,中国的商人活动是单个的、分散的,没有出现具有特色的商人群体,是有商无帮的,但明清出现了商帮,其出现的主要原因是( )

A.小农经济的发展B.商品经济的繁荣

C.商人地位的提高D.对外贸易的活跃

10.“朝贡体系是从公元前3世纪一直到19世纪末存在于东南亚和中亚地区的、以中华帝国为核心的等级政治秩序体系……明朝时期,朝贡制度以“朝贡贸易”的形式出现。

它与条约体系、殖民体系并称,是世界上的主要国际关系模式之一。

”上述材料表明了明朝( )

A.通过朝贡贸易发展对外关系B.朝贡贸易以经济效益为核心

C.朝贡制度使对外贸易空前繁荣D.朝贡制度体现出双方地位的平等

11.“南洋未禁之先,闽广家给户足,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。

既禁之后,百货不通,民生自蹇。

居者苦艺能之无用,使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳!

”该言论旨在( )

A.分析抑商政策的危害B.分析海禁政策造成的弊端

C.希望统治者推行抑制土地兼并D.痛陈当时社会治安混乱状况

12.如果为下图选择一个主题,最为贴切的是

A.“清王朝自救运动” B.“实业救国的浪潮”

C.“近代工业的起步”D.“民族工业的春天”

13.19世纪末,清政府多次谕令各省“多设织布、纺绸等局,广为制造。

”其主要目的是()

A.扶持民族资本主义发展B.获取资产阶级的政治支持

C.调整经济政策以救亡图存D.扩大税源以解决财政危机

14.有学者认为,北京政府(1912-1928)无力干预经济,市场近似于一个自由市场,民营工业有了中国工业史上的所谓“黄金时期”。

这一时期( )

A.政府开始放宽设厂限制B.纺织和面粉业发展最为迅速

C.欧美、日本均无暇东顾D.国民经济建设运动得以开展

15.下图是中国民族资本主义发展趋势示意图。

其中2、5两个时期民族资本主义发展的共同原因是

A.政府的政策鼓励创办实业B.资产阶级革命的推动

C.群众性的反帝爱国运动D.列强暂时放松对中国的侵略

16.张謇曾说:

“我们儒家,有一句扼要而不可动摇的名言‘天地之大德曰生’。

这句话的解释,就是说一切政治及学问最低的期望,要使得大多数的老百姓,都能得到最低水平线上的生活。

”因此,他把自己创办的纱厂命名为“大生”。

从这个角度看近代民族企业

A.发展民族工业,救亡图存B.应大力发展重工业

C.以轻工业为主,注重民生D.儒家思想指导商业

17.张謇自称兴办实业可谓是“幸而利,幸而成”,却又“至于钝,几于败”,感叹自己“不幸而生中国,不幸而生今之时代”。

造成张謇“不幸”的根源是( )

A.重农抑商的传统政策B.自给自足的自然经济

C.封闭保守的思想观念D.近代中国的社会性质

18.1989年,邓小平会见来访的苏共领导人时,充分肯定了苏联对中国的帮助,认为“苏联帮助我们搞了一个工业基础”。

这里的“工业基础”初步建立于新中国的()

A.国民经济恢复时期B.“一五”计划时期

C.“大跃进”时期D.国民经济调整时期

19.下图是公私经济成分比例图。

据图示判断,这反映的是我国哪一年的经济结构比例()

A.1949年B.1952年C.1953年D.1956年

20.表1根据国家统计局《新中国五十年》的数据编制,其中的数据变化反映了这一时期

我国

表11957~1960年经济统计资料(部分)单位:

亿元

年份

工业总产值

重工业产值

轻工业产值

农林牧渔业总产值

1957

704

317

387

537

1958

1083

580

503

566

1959

1483

867

616

497

1960

1637

1090

547

457

A.经济建设的指导思想出现问题B.经济体制改革拉开序幕

C.社会主义工业化建设开始进行D.国民经济形势开始好转

21.表为“文革”期间部分年份工农业总产值变化的情况,这些数据表明()

年份

1966~1967

1967~1968

1972~1973

1974~1975

比上年增长

-9.6%

-4.2%

9.2%

11.9%

①“文革”初期,国民经济受到严重影响 ②当“文革”走上正轨后,经济开始出现回升 ③“文革”时政治动乱,但仍促进了经济发展 ④在周恩来、邓小平主持工作期间,经济迅速回升

A.①②④B.①④C.①③④D.①②③④

22.下列三幅图反映的是中共在不同时期的农村政策,有关其表述正确的是()

A.结果都保护了农民利益B.都调动了农民生产的积极性

C.都在一定程度上改变了经营方式D.都改变了土地所有制性质

23.下图是我国某地城乡居民年人均收入表,图中的城乡差距最小年的出现是因为()

A.社会主义市场经济体制目标的建立

B.实行从沿海到内地的开放格局的确立

C.农村改革已全面展开,城市改革刚刚起步

D.对国有企业进行改革,建立现代企业制度

24.1979年4月广东省委书记习仲勋赴京直谏中央:

“中国这么大,各省有各省的特点,有些应根据省的特点来搞。

……希望中央给点权,让广东先行一步,放手干。

”习仲勋的建议得到了邓小平的肯定和支持。

广东“先行一步”的表现是( )

A.率先实行农业改革B.开辟经济特区

C.设立沿海经济开发区D.成为沿海开放城市

25.“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。

”以上言论是对1992年的评价,主要依据的是()

A.制定了改革开放的基本国策

B.肯定了非公有制经济的合法地位

C.确立了经济体制改革的目标

D.形成了立体全面的开放格局

26.右图是一幅残缺的历史图片,有人认为它描绘的是中国近代的情景。

做出这一判断最明确的依据应该是( )

A.服饰B.发型

C.交通工具D.建筑装饰风格

27.1919年《京报》对巴黎和会中国外交的失败做了专门报道,这一报道最能体现出报纸具有的功能是( )

A.图文并茂、声像俱备地传播重大事件

B.传播时事新闻,以助人们快捷地了解重大事件

C.舆论监督,以助人们提高参政议政的能力

D.通达民情,以助人们更便利地上书言政

28.老照片具有真实记录历史、反映当时社会面貌的史料价值。

下面民国时期上海老照片反映的近代社会生活变革有( )

①广告的位置②人物的服饰③建筑的风格④出行的方式

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

29.下表是某校历史学习兴趣小组在开展“中国近代社会生活的变迁”研究性学习时制作的一份简表。

表中生活情形最早可能出现于近代( )

服装类型

西装、长袍马褂等

交通工具

电车、汽车、马车等

住宅风格

洋楼、里弄等

通讯方式

电话、电报、邮传等

A.上海 B.西安 C.武汉 D.重庆

30.鲁迅在《头发的故事》一文中记载:

“宣统初年(1909年),我在本地的中学校做监学,同事是避之惟恐不远,官僚是防之惟恐不严,我终日如坐在冰窖子里,如站在刑场旁边,其实并非别的,只因为缺少了一条辫子!

”这里的“我”“缺少一条辫子”的原因最可能是

A.洋务运动中的留学生留洋、崇洋、媚洋

B.维新变法时的维新派,主张“断发易服”

C.辛亥革命前后,具有了反清革命色彩的“断发易服”

D.民国时期,政府颁布剪辫易服和废止缠足法令

第II卷(非选择题,共40分)

2、材料解析题:

阅读材料结合所学知识回答,本大题共3题,31题14分,31题15分,31题11分,共40分

31.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。

……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

--《尉缭子•治本》

(1)依据材料一归纳小农经济的特点,回答小农经济产生的时间,并指出战国时期与这种生产方式相适应的经济政策是什么?

(4分)

材料二 史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

(2)根据材料二指出近代中国经济结构的变动?

变动的主要原因是什么?

(2分)

材料三

(3)材料三反映了新中国成立初期我国经济发生什么变化?

产生了什么重大影响?

(3分)

材料四 1978年,安徽凤阳农民说:

“大包干,大包干,直来直去不拐弯。

交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。

”1979年,凤阳全县粮食产量比1978年增长49%,卖给国家粮食4450万千克。

(4)结合材料四指出,十一届三中全会后,我国在农村采取了什么重大的经济体制改革举措?

根据材料三并结合所学知识指出,农村“大包干”的实施有何作用?

(3分)

材料五 按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包的经营权,发展多种形式的适度规模经营。

有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农业专业合作社等规模经营主体。

土地承包经营权流转,不得改变土地集体所有性质,不得改变土地用途,不得损害农民土地承包权益。

——据《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》整理

(5)根据材料五,指出中国农村土地改革的新发展。

(2分)

32.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 (明朝时广东地区)一个冶炉场按中等规模十座冶炉计算,其雇工要在二三千人以上……“凡一炉场,司炉者二百余人,掘铁矿者三百余人,汲者、烧炭者二百有余,驮者牛二百头,载者舟五艘。

计一铁厂之费,不止万金。

”

——齐涛主编《中国古代经济史》

(1)材料一所描述的明朝矿冶业发展有何新变化?

这一类工矿业在明清时期发展受阻,请写出阻碍的主要因素。

(4分)

材料二 老舍的著名话剧《茶馆》中有一位秦二爷,他在19世纪末致力于投资近代工业,他的理想是要“顶大顶大的工厂!

那才救得了穷人,那才能抵制外债,那才能救国!

”他也确实办了一些实业,1916年前后,他举办的这些企业最为红火。

但在新中国成立前夕,他的企业被国民政府作为“逆产”强行“接收”,拆卸、倒卖一空。

(2)据材料二并结合所学知识,指出19世纪末促使秦二爷投资近代企业的主要因素?

你认为秦二爷的理想能否实现?

为什么?

(5分)

材料三下表是中国某一时期不同所有制企业总产值对比表(单位:

%)

年代

全民

集体

公私合营

私营

个体手工业

开始年

41.5

3.2

4

30.7

20.6

结束年

54.5

17.1

27.2

0.04

1.2

(3)根据材料三指出中国民族资本主义企业的命运(2分)

材料四 1979-1981年我国农轻重在国民经济中所占百分比的变化

年份

农业(%)

工业

轻工业(%)

重工业(%)

1979年

26.6

32.1

41.3

1980年

27.2

34.3

38.5

1981年

28.8

36.7

34.5

(4)根据材料四概括1979年后国民经济比例发展的趋向?

并结合所学知识说明此趋向所

产生的主要影响。

(4分)

33.(11分)阅读材料,回答问题:

材料一 :

唐文宗曾下诏:

“南海蕃舶本以慕华而来,固在接以恩仁,使其感悦。

……其岭南、福建及扬州蕃客,宜委节度观察使常加存问,除舶脚收市进奉外,任其往来流通,自为贸易,不得重加税率。

”

——董浩《全唐文》卷七五《病后德音》

(1)材料一体现了唐政府怎样的经济政策?

(1分)它对扬州的经济发展起到了怎样的作用?

(1分)

材料二:

区位优势是什么?

我觉得它应该包括优越的地理位置、所依托的国际与国内市场及所处的交通、能源大环境等方面。

毗邻港澳(或面对台湾)、华侨众多、商品经济比较发达,是中央对广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策、灵活措施的一个重要因素。

这就是我国经济特区的区位优势。

——摘自罗木生《区位优势对经济特区的影响》

(2)根据材料二指出我国对外开放为什么首先选择在广东、福建两省试点?

结合所学知识分析我国对外开放格局的特点。

(5分)

材料三社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。

问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。

我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。

把计划经济和市场经济结合起来,就更能解放生产力,加速经济发展。

──邓小平《社会主义和市场经济不存在根本矛盾》(1985年10月23日)

(3)概括材料三的主要观点,(1分)结合所学知识分析20世纪90年代以来中国是怎样实现这一观点的。

(3分)

参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

C

B

A

B

C

D

C

B

A

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

B

C

D

B

A

C

D

B

D

A

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

B

C

C

B

C

C

B

B

A

C

31.(14分)

(1)特点:

以家庭为单位,男耕女织、自给自足.(2分)

产生时间:

春秋战国时期;(1分)

经济政策:

重农抑商(1分)

(2)变化:

自然经济开始解体.(1分)

主要原因:

外国资本主义入侵.(1分)

(3)变化:

我国完成了对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,生产资料私有制转变为社会主义公有制.(2分)

影响:

社会主义制度在我国确立.(1分)

(4)举措:

实行家庭联产承包责任制;(1分)

作用:

调动农民生产积极性,促进了农村经济发展,提高了农民生活水平。

(2分)

(5)承包经营权可以流转;可以发展适度规模经营。

(2分)

32.(15分)

(1)变化:

实行雇佣劳动,出现资本主义萌芽。

(1分)

阻碍因素:

自给自足的自然经济占据主导地位;政府实行重农抑商政策和闭关锁国的“海禁”政策。

(3分)

(2)原因:

清政府放宽对民间设厂的限制;社会上兴起一股“实业救国”的热潮(2分)

不能(1分)。

原因:

在半殖民地半封建社会的中国,帝国主义的侵略是阻碍中国民族资本主义经济发展的最主要因素,国家要富强必先民族独立。

(2分)

(3)经过社会主义改造,转变为社会主义的国营经济。

(2分)

(4)趋势:

农业和轻工业比重上升;重工业比重下降;国民经济发展比例趋向平衡。

(答到2点给2分)

影响:

保证了商品市场的商品供应;改善了广大人民的社会水平;推动国民经济的平衡发展。

(答到2点给2分)

33.(11分)

(1)鼓励对外贸易的政策。

(1分)促进了扬州经济的发展。

(1分)

(2)交通便利、市场广阔、毗邻港澳、华侨众多、商品经济比较发达。

(3分)

全方位、多层次、有重点、点线面结合。

(2分)

(3)观点:

把计划经济和市场经济结合起来,加速经济发展。

(1分)

过程:

邓小平南方谈话奠定社会主义市场经济体制的理论基础;中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标;21世纪初,我国初步确立社会主义市场经济体制。

(3分)