甘肃省天水市一中届高三语文第三次模拟语文试题.docx

《甘肃省天水市一中届高三语文第三次模拟语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省天水市一中届高三语文第三次模拟语文试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

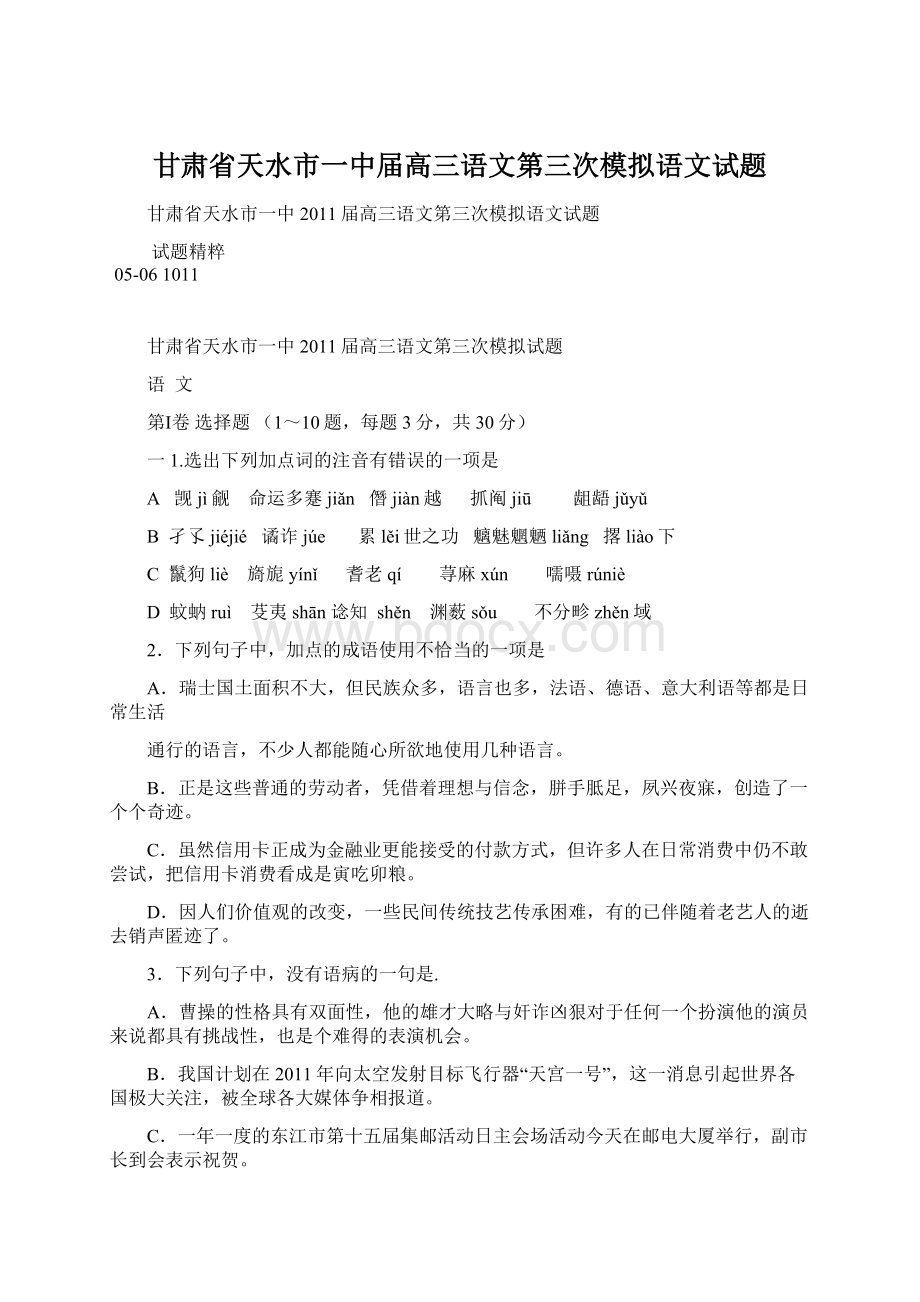

甘肃省天水市一中届高三语文第三次模拟语文试题

甘肃省天水市一中2011届高三语文第三次模拟语文试题

试题精粹

05-061011

甘肃省天水市一中2011届高三语文第三次模拟试题

语 文

第Ⅰ卷选择题(1~10题,每题3分,共30分)

一1.选出下列加点词的注音有错误的一项是

A 觊jì觎 命运多蹇jiǎn 僭jiàn越 抓阄jiū 龃龉jǔyǔ

B 孑孓jiéjié 谲诈júe 累lěi世之功 魑魅魍魉liǎng 撂liào下

C 鬣狗liè 旖旎yínǐ 耆老qí 荨麻xún 嚅嗫rúniè

D 蚊蚋ruì 芟夷shān谂知 shěn 渊薮sǒu 不分畛zhěn域

2.下列句子中,加点的成语使用不恰当的一项是

A.瑞士国土面积不大,但民族众多,语言也多,法语、德语、意大利语等都是日常生活

通行的语言,不少人都能随心所欲地使用几种语言。

B.正是这些普通的劳动者,凭借着理想与信念,胼手胝足,夙兴夜寐,创造了一个个奇迹。

C.虽然信用卡正成为金融业更能接受的付款方式,但许多人在日常消费中仍不敢尝试,把信用卡消费看成是寅吃卯粮。

D.因人们价值观的改变,一些民间传统技艺传承困难,有的已伴随着老艺人的逝去销声匿迹了。

3.下列句子中,没有语病的一句是.

A.曹操的性格具有双面性,他的雄才大略与奸诈凶狠对于任何一个扮演他的演员来说都具有挑战性,也是个难得的表演机会。

B.我国计划在2011年向太空发射目标飞行器“天宫一号”,这一消息引起世界各国极大关注,被全球各大媒体争相报道。

C.一年一度的东江市第十五届集邮活动日主会场活动今天在邮电大厦举行,副市长到会表示祝贺。

D.记者近日发现,公园晨练的老年人中流行一种由松树精华做成的“神仙茶”,对这种带点儿树皮味的绿色茶剂赞不绝口。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

①通过移情体验,不仅能知道历史“是这样的”,还能知道历史“为什么是这样的”

②所谓移情就是设身处地体验别人的情感、理解别人的立场,以求能够感同身受

③移情体验虽可以深化历史研究,但它是一把双刃剑,存在一定的风险

④如何把握历史人物的思想情感,中外史家各有见解

⑤历史人物的所作所为,背后都有思想情感的动因

⑥通过移情的方法来体验历史人物的内心世界,是学者们比较倾向的一种方法

A.④⑤③②①⑥B.④⑤⑥③②① C.⑤④②⑥①③ D.⑤④⑥②①③

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成5—7题。

“艺术默契”与京剧的伴奏

任何艺术的创作与欣赏之间都存在着相互依存、相互制约、相互促进的关系。

这种关系在艺术形式上的深刻表现之一,就是创与欣赏者之间存在着心照不宣的“默契”。

“默契”的形成和发展是谅解、定势、求美、求新等心理因素交互作用的结果。

谅解和求美是“默契”的基础。

同时,因为有心理定势在起作用,所以“默契”具有稳定性;又由于创作和欣赏双方都要求出新,所以“默契”又不是凝固不变,而是变动发展的。

但这变动乃是在创作与欣赏的相互作用中自然出现的;任何一方如果突然间严重破坏“默契”,那么创作与欣赏的相互依存关系便趋于破裂,艺术作品也就不能取得应有的社会效果。

就京剧的伴奏而言,使用简单的民族乐器早已形成“默契”。

这种“默契”还不仅仅是出于谅解与定势,而且也符合求美求新的愿望。

因为对许多老观众来说,主要以京胡伴奏唱腔自有其美妙的感受,特别像徐兰沅、王少卿为梅兰芳伴奏,在老观众心目中都已到了“尽善尽美”的地步,增加更多的音响只会起消极的作用。

客观地看,这些伴奏与演唱之间也确有水乳交融之妙。

虽然这样的珠联璧合已不易见于当世,但因心理定势的关系,老观众仍感到以苍劲或细腻的琴声来伴奏各种风格唱腔是最符合听觉要求的。

同时老观众也并不保守,在伴奏的发展中,京胡加上了二胡,又加上了月琴;名琴师们还不断设计一些花过门、花点子,并在托腔①时准确运用琴声与唱腔的离合变化,这都已被接受并受到欢迎,所以双方的“默契”事实上也是处在发展之中的。

但是,当伴奏突然变为庞大的交响乐队时,由于背离原有的“默契”太大了,所以

表示不能欣赏。

这种不能欣赏,是受到不以人为意志为移的“默契”运动规律的制约的,不能简单地视为因循守旧、看不惯新生事物。

不过,艺术“默契”虽然是创与欣赏者之间的事情,是在创作与欣赏这个大系统内所出现的一种规律性互动,却也必然受到系统之外的种种社会历史因素的制约。

现在只就新观众对京剧演唱与伴奏的听觉感受来说,由于听的能力缺乏训练而未能入于唱腔与伴奏的精细之处,整个听觉既然处于极为粗略的宏观状态,就不能不感到京剧的唱腔与伴奏是过于单调以至于陈旧的。

但从美学上说,京剧的佳妙是客观存在的,它的确蕴藏着中华民族创造的大量艺术精华。

因此许多创作人员和热心人士深感到对它的继承与发扬负有历史的责任,为此而进行种种探索以求改革振兴,试用交响乐队来伴奏京剧清唱就是这类探索的一种。

这种探索,特别需要得到懂行的老观众在精神上的赞助与支持,这也是一种社会性的默契。

[注]①托腔:

戏曲演出时用乐器衬托演员的唱腔。

5.下列对“艺术默契”的理解,符合原文意思的一项是

A.艺术默契是创与欣赏者双方对京剧艺术所持有的一种理解和认识。

B.艺术默契的稳定是由创和欣赏者双方的谅解、求美心理决定的。

C.艺术默契的变动是由创和欣赏者相互依存关系趋于破裂而导致的。

D.艺术默契的形成是受到艺术运动的规律和种种社会历史因素制约的。

6.下列对京剧伴奏有关内容的表述,不正确的一项是

A.使用以京胡为主的简单民族乐器为京剧伴奏,获得许多老观众的充分认可。

B.增加了二胡、月琴等民族乐器,标志着传统京剧伴奏的逐渐变化和发展。

C.使用交响乐队为京剧伴奏,就完全背离了创和欣赏者之间的默契。

D.京剧伴奏引进新乐器新形式,是为了振兴传统京剧艺术而作出的新的尝试。

7.根据原文提供的信息,下列推断正确的一项是

A.要接受现代庞大的交响乐队为传统的京剧演唱伴奏的表演形式,老观众就需要抛弃因循 守旧的观念。

B.只就听觉感受来说,即使训练听力并改变听觉的粗略状态,新观众也很难进入京剧艺术的佳妙境界。

C.用交响乐队来伴奏京剧清唱,意味着京胡、二胡、月琴等简单的民族乐器将逐渐退出京剧艺术的舞台。

D.有懂行的老观众的精神支持和缺乏听力训练的新观众的用心贴近,京剧探索中新的默契就可能形成。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成8~10题。

亭林先生神道表

[清]全祖望

先生字曰宁人,改名炎武①,学者称为亭林先生。

少落落有大志,不与人苟同,耿介绝俗。

最与里中归庄相善,共游复社。

于书无所不窥,尤留心经世之学。

其时四国多虞,太息天下乏材以至败坏。

历览《二十一史》,有关于民生之利害者随录之,务质今日所可行,而不为泥古之空言。

晚益笃志《六经》,而《日知录》三十卷,尤为先生终身精诣之书,凡经史之粹言具在焉。

乙酉之夏,太安人②六十,避兵常熟之郊,谓先生曰:

“我虽妇人哉,然受国恩,果有大故,我则死之。

”遗言后人莫事二姓。

先生方应昆山令杨永言之辟,与嘉定诸生吴其沆及归庄共起兵,以从夏文忠公于吴,事既不克,先生与庄幸得脱。

次年,几豫吴胜兆之事,更欲赴海上,道梗不前。

先生既抱故国之戚,焦原毒流③,日无宁晷。

遍游沿江一带,以观旧都畿辅之胜。

戊戌,遍游北都诸畿甸,直抵山海关外,以观大东。

丁巳,六谒思陵,始卜居陕之华阴。

初先生遍观四方,其心耿耿未下,先生置五十亩田于华阴供晨夕,而东西开垦所入,别贮之以备有事。

方大学士孝感以书招先生为助,答曰:

“愿以一死谢公,最下则逃之世外。

”孝感惧而止。

戊午大科,诏下,诸公争欲致之,先生豫令诸门人在京者辞,曰:

“刀绳具在,无速我死!

”次年大修《明史》,诸公又欲行荐之,贻书叶学士訒庵,请以身殉得免。

或曰:

“先生谓钓名者也,其心岂欲见知于人?

而力拒之以明节,则吾未之闻矣。

”华阴诸生请讲学,亦谢之。

先生即负用世之略,不得一遂。

徐尚书乾兄弟,甥也,当其未遇,先生振其乏。

至是鼎贵,累书迎先生南归,愿以别业居之,且为买田以养,皆不至。

辛酉,卒于华阴,无子,年六十九。

高弟吴江潘耒收其遗书,序而行之,又别辑《亭林诗文集》十卷,而《日知录》最盛传。

徐尚书之冢孙涵持节粤中,数千里贻书,以表见属。

予沉吟久之,王不庵曰:

“宁人身负沉痛,思大揭其亲之志于天下,奔走流离,老而无子,安得掉首故乡,甘于客死?

噫,可痛也!

”斯言也,其足以表先生之墓矣夫。

(节选自《鲒埼亭集》,有删改)

【注】①顾炎武(1613~1682):

明末清初著名思想家、史学家、语言学家。

曾参加抗清斗争,后来致力于学术研究,是清代古韵学的开山祖。

②太安人:

是明清时代给朝廷命官之母或祖母的封号,此指顾炎武之母。

③焦原:

枯焦的大地。

毒流:

比喻遭蹂躏。

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 ( )

A.其时四国多虞 虞:

忧患

B.几豫吴胜兆之事 豫:

参与

C.先生即负用世之略,不得一遂 遂:

实现

D.数千里贻书,以表见属 见:

表被动

9.下列句子中,全都表现顾炎武“落落有大志”的一组是 ( )

①最与里中归庄相善,共游复社 ②焦原毒浪,日无宁晷

③与嘉定诸生吴其沆及归庄共起兵 ④东西开垦所入,别贮之以备有事

⑤书无所不窥,尤留心经世之学 ⑥当其未遇,先生振其乏

A.①②⑤ B.①③④ C.②④⑤ D.③⑤⑥

10.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 ( )

A本文主要记述了明末清初著名的思想大师顾炎武壮志难酬、赍志以殁的一生,表彰他崇高的民族气节。

B.文章第二段从太安人着笔,通过对太安人大义凛然的民族气节的记述,含蓄而有力地衬托了顾炎武的高尚气节与抗清意识。

C.明亡之后,顾炎武遍游大江南北、关河内外,六谒思陵,最后定居华阴,垦田经营,表明了他耿耿复明之志有些消退。

D.顾炎武三次放弃举荐为官的机会,他以死相拒的行为,表明了他心存明室、不事二姓的决心。

第Ⅱ卷(共120分)

四、(23分)

11.把第I卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)务质今日所可行,而不为泥古之空言。

(5分)

(2)高弟吴江潘耒收其遗书,序而行之。

(5分)

12.请补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(任选一个小题)(5分)

《谐》之言曰:

“鹏之徙于南冥也, , , 。

”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?

其远而无所至极邪?

其视下也,亦若是则已矣。

, 。

(《逍遥游》)

(2)夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦, 。

苟以天下之大, ,是又在六国下矣。

(苏洵《六国论》)

塞上长城空自许, 。

出师一表真名世, 。

(陆游《书愤》)

,一弦一柱思华年。

(《锦瑟》)

13.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

(8分)

浣溪沙

孙光宪

蓼岸风多橘柚香,江边一望楚天长,片帆烟际闪孤光。

目送征鸿飞杳杳,思随流水去茫茫,兰红波碧忆潇湘。

(1)简析这首词表达的感情。

(4分)

答

(2)“片帆烟际闪孤光”一句是千古名句,历来为人欣赏,请你结合内容分析。

(4分)

答

阅读下面的文章,完成16-19题。

一朵午荷

洛夫

这是去夏九月间的旧事,我们为了荷花与爱情的关系,曾发生过一次温和的争辩。

“爱荷的人不但爱它花的娇美,叶的清香,枝的挺秀,也爱它夏天的喧哗,爱它秋季的寥落,甚至觉得连喂养它的那池污泥也污得有些道理。

”

“花凋了呢?

”

“爱它的翠叶田田。

”

“叶残了呢?

”

“听打在上面的雨声呀!

”

“这种结论岂不太过罗曼蒂克。

”

“你认为……?

”

“欣赏别人的孤寂是一种罪恶。

”

记得那是一个落着小雨的下午,午睡醒来,突然想到去博物馆参观一位朋友的画展。

为了喜欢那份凉意,手里的伞一直未曾撑开,冷雨溜进颈子里,竟会引起一阵小小的惊喜。

沿着南海路走过去,一辆红色计程车侧身驰过,溅了我一裤脚的泥水。

抵达画廊时,正在口袋里乱掏,你突然在我面前出现,并递过来一块雪白的手帕。

老是喜欢做一些平淡而又惊人的事,我心想。

这时,室外的雨势越来越大,群马奔腾,众鼓齐擂,整个世界笼罩在一阵阵激越的杀伐声中,但极度的喧嚣中又有着出奇的静。

我们相偕跨进了面对植物园的阳台。

“快过来看!

”你靠着玻璃窗失神地叫着。

我挨过去向窗外一瞧,顿时为窗下一幅自然的奇景所感动,怔住。

窗下是一大片池荷,荷花多已凋谢,或者说多已雕塑成一个个结实的莲蓬。

满池的青叶在雨中翻飞着,大者如鼓,小者如掌,雨粒劈头劈脸洒将下来,鼓声与掌声响成一片,节奏急迫而多变化,声势相当慑人。

我们印象中的荷一向是青叶如盖,俗气一点说是亭亭玉立。

之所以亭亭,是因为它有那一把瘦长的腰身,风中款摆,韵致绝佳。

但在雨中,荷是一群仰着脸的动物,专注而矜持,显得格外英姿勃发,矫健中另有一种娇媚。

雨落在它们的脸上,开始水珠沿着中心滴溜溜地,渐渐凝聚成一个水晶球,越向叶子的边沿扩展,水晶球也越旋越大,瘦弱的枝杆似乎已支持不住水球的重负,由旋而左摇右晃,惊险万分。

我们的眼睛越睁越大,心跳加速,紧紧抓住窗棂的手掌沁出了汗水。

猝然,要发生的终于发生了,荷身一侧,哗啦一声,整个叶面上的水球倾泻而下,紧接着荷枝弹身而起,又恢复了原有的挺拔和矜持,我们也随之嘘了一口气。

我点燃一支烟,深深吸了一口,然后缓缓吐出,一片浓烟刚好将脸上尚未褪尽的红晕掩住。

也许由于过度紧张,也许由于天气阴郁,这天下午我除了在思索你那句“欣赏别人的孤寂是一种罪恶”的话外,一直到画廊关门,我们再也没有说什么。

但我真正懂得荷,是在今年一个秋末的下午。

这次我是诚心去植物园看荷的,心里有了准备,仍不免有些紧张。

跨进园门,在石凳上坐憩一下,调整好呼吸后,再轻步向荷池走去。

噫!

那些荷花呢?

怎么又碰上花残季节,在等我的只剩下满池涌动的青叶,好大一泉的空虚向我袭来。

花是没了,取代的只是几株枯干的莲蓬,黑黑瘦瘦,一副营养不良的身架,跟丰腴的荷叶对照之下,显得越发孤绝。

这时突然想起我那首《众荷喧哗》中的诗句:

“众荷喧哗/而你是挨我最近/最静,最最温柔的一朵/……”

午后的园子很静,除了我别无游客。

我找了一块石头坐了下来,呆呆地望着满池的青荷出神。

众荷田田亭亭如故,但歌声已歇,盛况不再。

两个月前,这里还是一片繁华与喧嚣,到处拥挤不堪;现在静下来了,剩下我独自坐在这里,抽烟,扔石子,看池中自己的倒影碎了,又拼合起来,情势逆,现在已轮到残荷来欣赏我的孤寂了。

想到这里,我竞有些赧然,甚至感到难堪起来。

其实,孤寂也并不就是一种羞耻,当有人在欣赏我的孤寂时,我绝不会认为他有任何罪过。

朋友,这点你不要跟我辩,兴衰无非都是生命过程中的一部分。

今年花事已残,明年照样由根而茎而叶而花,仍然一大朵一大朵地呈现在我们面前,接受人的赞赏与攀折,它却毫无顾忌地一脚踩污泥,一掌擎蓝天,激红着脸大声唱着“我是一朵盛开的莲”,唱完后不到几天,它又安静地退回到叶残花凋的自然运过程中去接受另一次安排,等到第二年再来接唱。

扑扑尘土,站起身来,绕着荷池走了一圈,绕第二圈时,突然发现眼前红影一闪而没。

我又回来绕了半匝,然后蹲下身子搜寻,在重重叠叠的荷叶掩盖中,终于找到了一朵将谢而未谢,却已冷寂无声的红莲,我惊喜得手足无措起来,这不正是去夏那挨我最近,最静,最最温柔的一朵吗?

14.纵观全文,谈谈标题“一朵午荷”中“午”的含义。

(4分)

答:

15.简要归纳画线段落的段意,并简析该段在全文结构上的作用。

(4分)

答:

16.概述文章所表现的荷之美。

(6分)

答:

17.结合两次观荷,谈谈“我”在思索“欣赏别人的孤寂是一种罪恶”这句话的过程中,思绪发生了怎样的变化?

(8分)

18.阅读下面的文字,尝试续写一个鲜明、生动的结尾。

(5分)

天下只有三件事。

一件是“自己的事”,一件是“别人的事”,一件是“老天爷的事”。

人的烦恼是因为:

忘了“自己的事”,爱管“别人的事”,担心“老天爷的事”。

所以,想要轻松自在,很简单:

________________________________________________。

19、16.对比阅读下面的两个报道,为它们作出一个综合性点评。

要求:

观点鲜明,语言简洁,言之成理。

(不超过70字)(5分)

新浪教育频道 2010年12月11日,一名二十来岁的女孩从广州某区7楼窗户前飞身跃下,当场身亡。

有知情人士透露,该女子为一名毕业不久的本科大学生,因找不到工作、压力过大而选择了绝路。

人民网教育频道 1986年出生的北京女孩何晓萌,2008年大专毕业后,克服重重困难成立了一家农业合作社,承包了村里24个大棚来种植嫁接黄瓜,一年后,何晓萌净赚24万元。

目前她已经是“北京营和蔬菜种植专业合作社”董事长。

__________________________________________________________________________

20.仿照下面的示例,以“包容”为话题,另写三个句子,要求内容贴切,所写的句子形成排比,句式与示例相同。

(6分)

成熟是一种临危不乱的从容;成熟是一种宠辱不惊的淡定;成熟是一种卓尔不群的大气。

答:

21.作文(60分)

阅读下面材料,按要求完成作文。

一条鱼逆流而上,它以精湛的游技,冲过浅滩,划过激流,绕过层层渔网,躲过水鸟的追逐。

它不停地游,最后穿过山涧,游上了高原,然而还没来符及发出欢呼,很快就被冻僵了。

请自定立意,自拟题目,写一篇不少于800字的文章。

除诗歌外,文体不限。

2008级第三次模拟考试试题

座位号:

成绩:

语 文答题卡

四、(23分)

11.把第I卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1) (5分)

(2) (5分)

12.请补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(任选一个小题)(5分)

《谐》之言曰:

“鹏之徙于南冥也, , , 。

”其视下也,亦若是则已矣。

, 。

(2)夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦, 。

苟以天下之大, ,是又在六国下矣。

塞上长城空自许, 。

出师一表真名世, 。

(陆游《书愤》)

,必先利其器。

13.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

(8分)

(1)(4分)答

(2)(4分)答

阅读下面的文章,完成14-17题。

14.(4分)答:

15.(4分)答:

16.(6分)答: