高考天津版高考历史 第一单元 中国古代文明的奠基先秦.docx

《高考天津版高考历史 第一单元 中国古代文明的奠基先秦.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考天津版高考历史 第一单元 中国古代文明的奠基先秦.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考天津版高考历史第一单元中国古代文明的奠基先秦

第一部分 中国古代史

第一单元 中国古代文明的奠基——先秦

挖命题

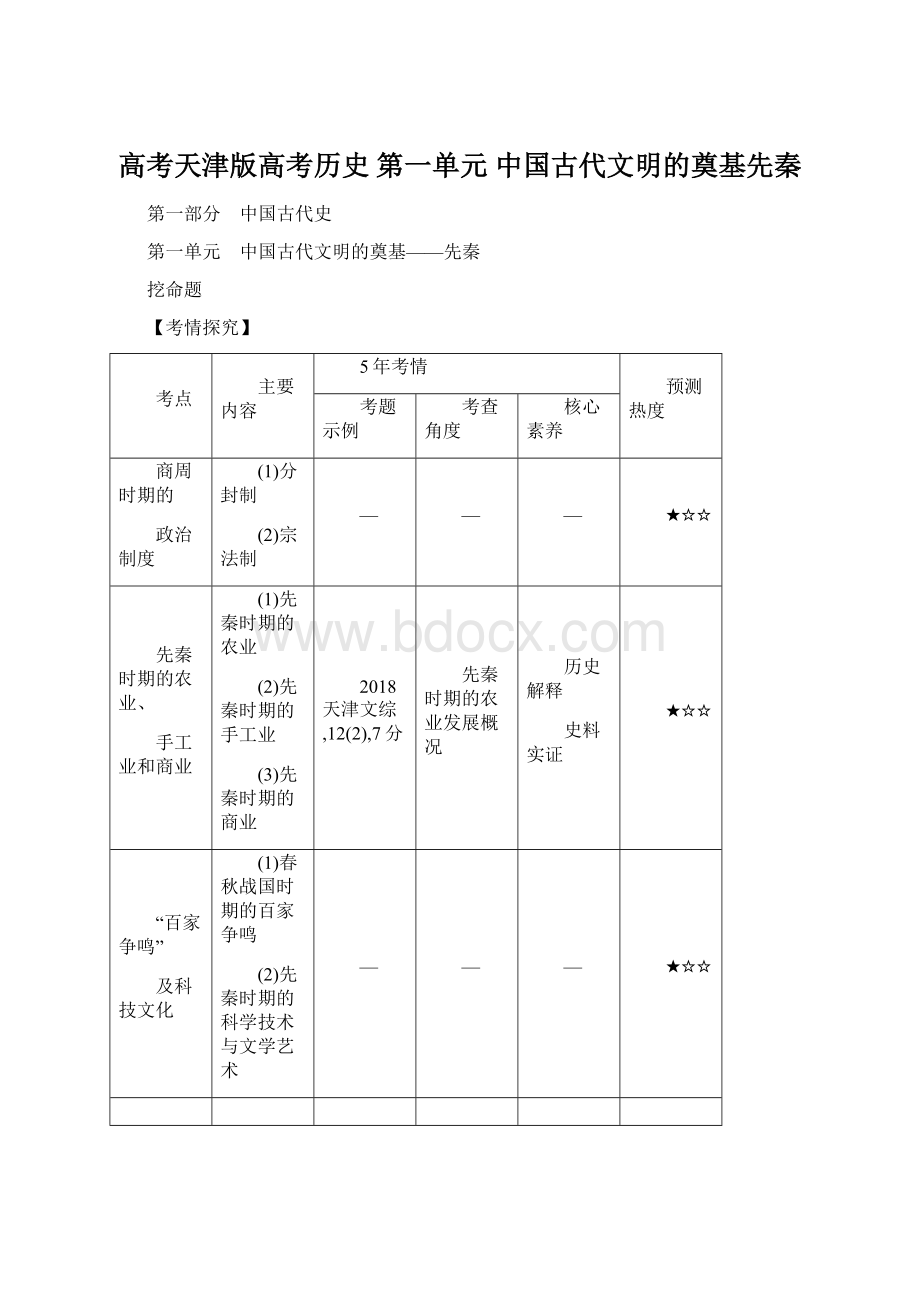

【考情探究】

考点

主要内容

5年考情

预测热度

考题示例

考查角度

核心素养

商周时期的

政治制度

(1)分封制

(2)宗法制

—

—

—

★☆☆

先秦时期的农业、

手工业和商业

(1)先秦时期的农业

(2)先秦时期的手工业

(3)先秦时期的商业

2018天津文综,12

(2),7分

先秦时期的农业发展概况

历史解释

史料实证

★☆☆

“百家争鸣”

及科技文化

(1)春秋战国时期的百家争鸣

(2)先秦时期的科学技术与文学艺术

—

—

—

★☆☆

分析解读 近几年天津卷对本单元内容的考查并不多,题目多以文字、表格等形式考查先秦时期社会经济发展的基本情况。

备考时要注意:

中国传统的经济生活以农业为主,在长达数千年的实践探索中,我国古代的农业生产技术和发展水平在世界上遥遥领先,在掌握这段历史的时候应当注意我国农业生产发展的连续性,形成一整条线索。

【真题典例】

破考点

【单元概览】

一、时空定位(中华文明的起源与奠基)

二、阶段特征

政治方面

中国早期政治制度确立、发展及逐步瓦解。

其中以分封制、宗法制最为重要,其特点是以血缘关系为纽带,以巩固王权为目的,中央对地方的控制相对松散

经济方面

小农经济逐步成为中国古代最基本的经济形态。

铁犁牛耕的耕作方式延绵于整个封建社会时期;以家庭为生产、生活单位,男耕女织、自给自足的小农经济成为中国古代最基本的经济形态;土地制度经历了由井田制到土地私有制的发展过程;古代以农立国,农业是国民经济的主要部门,农业的发展带动了手工业、商业的发展,商业、手工业的发展既促进了农业的发展,又受到其制约

思想文化方面

出现了中国历史上第一次思想解放潮流——“百家争鸣”。

春秋战国时期社会的剧烈变化带来了思想界的空前活跃,儒家、法家、墨家、道家纷纷登场,提出各种各样的治国方案,供统治者选择。

与之相适应,文学艺术、科学技术也得到了很大发展。

这些都奠定了中国传统文化的基础

【考点集训】

考点一 商周时期的政治制度

1.建筑作为承载人类文明的物质载体,是古代政治、经济、社会习俗等方面的反映。

我国北方四合院一般依东西向的胡同而坐北朝南,基本布局是分居四面的北房、南房和东西厢房,四周再围以高墙形成四合,开一个门。

依照古代宗法礼仪观念长辈应居住在( )

A.南向北房B.东厢房C.西厢房D.北向南房

答案 A

2.下图为入选央视文博探索类节目《国家宝藏》的两件青铜器——商代皿天全方罍和西周大克鼎,它们分别是皿氏一族为祭祀父辈先人、大贵族克为祭祀祖父而铸造的。

以上文物信息反映出( )

A.中国先民敬重宗室血脉之情B.商周时期“家国一体”的特色

C.先秦时期礼乐等级制度盛行D.分封制下周王与诸侯的关系

答案 A

3.春秋末期至战国时期,各诸侯国逐渐形成了专制权力。

中原各国的专制权力多由“卿室”主导,如三家分晋、田氏代齐;楚国和秦国的专制权力则是由国君(“公室”)掌握。

造成这种差异的原因是( )

A.西周分封的同姓诸侯集中于中原地区B.中原诸侯国更加遵守西周的礼乐制度

C.楚国和秦国传统的贵族势力比较薄弱D.宗法分封制在边缘国家首先遭到破坏

答案 C

4.(节选)女性地位的变化,反映了时代的变迁。

材料一 《礼记》内则中写道:

“西周时期,子妇无私货,无私畜,无私器,不敢私假,不敢私与……”

材料二 春秋战国时期关于妇女地位的描述有“昭王少,宣太后自治”“孟子之母,教化列分……为当世冠中(第一人)”,另有鲁庄王迎娶哀姜时,令宗妇觐见时所用的礼物与男子觐见时相同。

在春秋战国时期,妇女还经常替代男性从事农业劳动,也有很大的家庭话语权。

——张晓敏《春秋战国至西汉中期妇女地位研究》

(1)依据材料一、二说明西周到春秋战国时期妇女地位的变化。

结合所学分析产生这种变化的原因。

(10分)

答案

(1)变化:

西周时期,妇女没有私产,地位相对低下。

春秋战国时期,妇女有私产,有较大话语权,社会地位逐渐提高。

(4分)

原因:

在西周宗法制度下,妇女没有财产权和分配权;春秋战国礼崩乐坏,对妇女的束缚逐渐减少;男耕女织的社会生活方式发生变化,妇女对社会贡献变大;春秋战国时期战争频繁,导致男性减少,女性承担更大的责任。

(任意3点得6分)

考点二 先秦时期的农业、手工业和商业

1.《荀子·富国》中说:

“今是土之生五谷也,人善治之则亩数盆,一岁而再获之。

”材料表明我国古代农业生产( )

A.精耕细作提高单位面积产量B.确立了封建土地私有制

C.实行男耕女织的小农经济D.铁犁牛耕技术得到推广

答案 A

2.史学家钱穆论述:

“从前的阡陌是很宽的,但后来阡陌被侵入而破坏后,即是所谓‘赋税平’……按照亩数多少而收税。

”在这一过程中( )

A.井田制确立并得到普及B.贵族土地占有得以巩固

C.土地私有制度逐渐形成D.个体小农经济遭到破坏

答案 C

3.商周时期使用的青铜臿(起土器)和青铜铲,在湖北盘龙城早商遗址、河南殷墟晚商遗址、山西曲村西周遗址和河南洛阳西周墓葬、河南陕县上村岭两周之际的墓葬中都有发现。

这说明当时( )

①青铜器已经应用于农业生产②青铜器分布范围较广

③青铜农具完全取代了石制农具④青铜器沿用时间较长

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

答案 B

4.《史记》载,西周初年姜太公被封于山东半岛,当地经济落后,人口稀少,于是,“太公劝其女功(妇女纺织之事),极技巧,通鱼盐,则人物归之,襁至而辐凑。

故齐冠带衣履天下”。

上述材料表明,姜太公( )

A.通过工商业开发齐国经济B.放弃了传统的重农抑商政策

C.打破了官府控制商业的局面D.以工商业吸引人口成就霸业

答案 A

5.(节选)节庆活动承载了国家和民族的文化价值观。

阅读材料,回答问题。

材料一 我国以农立国,对季节更替和气候变化非常关注。

为了适应农事和生活,人们就定出一些节日,以调剂生活,增进群体活动的乐趣。

民间的宗教意识和祈福于神的心理以及躲避灾害的愿望,促成了拜天敬神的仪式和咒术、禁忌等,并确定于特定的时间。

中国人的伦理思想是返始报本、慎终追远,于是以祖配天、敬天法祖的思想和仪节,就牢牢地凝结在中华民族的群体中。

我国古来以孝治天下,所谓凡能孝于亲者,必能忠于国。

故“忠孝节义”四大德目,自古影响个人性格与立国精神。

如清明祭扫,以示不忘先人;中秋团圆,以叙天伦之乐;重阳登高,以崇敬老之礼。

——摘编自蓝吉富、刘增贵主编《中国人的精神生活与礼俗》

(1)阅读材料一,说明影响中国传统节庆产生的诸方面因素,分析中国传统节庆中体现的价值观念。

(8分)

答案

(1)影响因素:

农耕时代生产、生活的需要;鬼神意识影响下祈求幸福和躲避灾害的愿望;传统天人观念和家国伦理思想的影响。

(6分)

价值观念:

注重孝道和敬老,崇尚以德治国。

(2分)

考点三 “百家争鸣”及科技文化

1.战国时期思想的起源和流行具有地域特征。

下图是战国思想大致分域图(虚线为分界线),下列主张与代号对应正确的是( )

A.“明王之治天下也,缘法而治”B.“行仁政,民之悦之”

C.“圣人处无为之事,行不言之教”D.“燔诗书,贱游学之人”

答案 A

2.《左传》载,楚昭王病,卜官认为是河神作祟,大臣建议祭祀,昭王拒绝。

孔子对此赞曰:

“楚昭王知大道矣。

其不失国也,宜哉!

”孔子下列言论与他这一评价一致的是( )

A.“获罪于天,不可祷也”B.“礼有五经,莫重于祭”

C.“非先王之德行不敢行”D.“不语怪、力、乱、神”

答案 D

3.钱穆先生认为“(孔子)以学不厌、教不倦为中心,政治事业,则为其以学以教之当境实践之一部分”,“汉儒尊孔,不免将此事业之重要性首尾倒置”。

他认为汉儒推崇孔子更注重其( )

①安贫乐道②传道授业③通经致用④德治仁政

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

答案 D

4.(节选)新材料·新视野·新方法

材料一 传统史书对于殷商历史叙述过于简略,故一度有人质疑其是否存在。

甲骨文发现后,殷商的历史得以证实。

甲骨文记载的商王世系继承与《史记》所载不尽相同,并出现类似“嫡”“庶”的词语;甲骨文反映出商代祭祀分为不同等级,祭祀对象有祖先和天帝、日、月、云、星、山川、河流等诸神,祭祀祖先的规模和频率超过了其他神;甲骨文还记载了商王与其他地区的朝聘贡巡之礼、军事联盟之礼、贵族之间的通婚之礼等。

——摘编自陈戍国《中国礼制史》

(1)①依据材料一,指出甲骨文反映了商代哪些社会状况。

(6分)

②简述甲骨文的发现对历史研究的意义。

(4分)

答案

(1)状况:

出现王位世袭制;宗法制(或嫡长子继承制)雏形出现;存在等级差异;重视祖先;敬鬼事神的意识浓厚;商与周边部族存在松散的政治联系;王室与贵族间有联姻;存在各种礼仪。

意义:

证实商代存在;印证文献史料或订正其错误;开辟新的研究领域。

探史料

探究一 政权与族权的结合——中国古代早期的政治制度

史料呈现

史料1 自殷以前,天子诸侯君臣之分未定也。

……盖诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也。

……逮克殷践奄,灭国数十,而①新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子,而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……②由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君……盖天子诸侯君臣名分始定于此。

此③周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——王国维《殷周制度论》

史料2 至于周衰,人心未离而诸侯先畔(叛),④天子拥空名于上,而列国擅威命于下,因循痿痹(恶性循环),以至于移祚(改朝换代),谓非封建之弊乎?

——〔明〕张燧《千百年眼》

史料3 从整个中国历史的角度看,西周作为短暂的一瞬消失了,但创始于斯的宗法组织和宗法结构并没有随之在政治制度上一起消失。

⑤自秦以后的中国社会,承袭了宗法观念和宗法传统……使中国封建政治中的等级制源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义。

……中国封建政治还有一个宗法性特征是亲贵合一和裙带作风……最终导致中国封建政治统治中的反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治的又一特色。

——石培华《中国历史纵与横》

读史指导

史料

主旨

史料1:

西周政治制度的变化

史料2:

分封制的弊端

史料3:

宗法制对后世的深远影响

史料

解读

时空

关联

史料1:

西周在地方“新建之国”

史料2:

西周末年,王室衰微

史料3:

历史具有继承性,政治制度的影响会长期存在

重点

阐释

史料1:

西周在地方实行分封制。

①指出了分封的主体;②反映了周天子政治地位的变化;③反映了实行分封的作用

史料2:

西周后期,分封制遭到破坏,弊端明显。

④说明分封制下地方权力过大,中央难以控制

史料3:

宗法制对后世影响深远。

⑤说明宗法观念及宗法结构一直影响了整个封建社会

史料

认识

分封制和宗法制构成了我国古代早期政治制度的主要内容和特征,对后世影响深远

史料应用

1.依据史料1,概括西周政治制度相比于以前的变化。

结合所学知识分析这种变化的影响。

答案 变化:

西周实行分封制,分封的主体是王族与功臣;天子由诸侯之长变为诸侯之君(或确定君臣名分)。

影响:

加强了对地方的控制,巩固了周王室统治;有利于统治集团内部的稳定与团结,维护了西周较长时间的强盛。

2.根据史料2并结合所学知识,分析西周分封制最终走向瓦解的主要原因。

答案

(1)受封的诸侯在自己的领地内具有相当大的独立性,如设置官员、建立武装、征派赋役等。

(2)西周后期,王权衰弱,诸侯国的势力却日益壮大,维持分封制的宗法血缘关系松弛。

(3)井田制逐渐瓦解,使分封制失去了存在的经济基础。

(4)战国时期,各国的变法(如商鞅变法),促使分封制逐步走向瓦解。

3.根据史料3并结合所学知识,分析说明宗法制对封建社会的深远影响。

答案

(1)西周宗法观念和传统对中国封建社会影响极大,导致中国封建政治呈现出宗法色彩。

(2)宗法制对封建社会政治影响的一个重要表现就是等级制、绝对的君臣隶属原则、极端皇权主义。

(3)宗法制影响封建社会政治的另一大表现就是亲贵合一、裙带作风及封建统治者的反对理性和守旧思想。

4.综合史料并结合所学知识,概括指出中国早期政治体制的重要特点。

答案 以血缘关系为纽带将国家权力和家庭关系结合起来,形成“家国一体”的政治体制。

探究二 春秋战国时期社会转型的原动力——“男耕女织”的小农经济

史料呈现

史料1 西周时期那种“千耦其耘”的大规模集体耕作制,到秦汉则以“一夫挟五口,治田四百亩”的小家庭耕作制为主。

与倡导农业生产小家庭化相配合的是,战国时期手工业也日益小家庭化……一个家庭内“男子力耕……女子纺绩”……的①自给自足的家庭小农业,逐渐成为中国农耕经济的主体。

史料2 五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豕狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。

百亩之田,②勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

——《孟子·梁惠王上》

史料3 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。

……井田制遭到严重破坏。

公元前685年齐国“相地而衰征”……公元前594年鲁国“初税亩”。

……围绕着“争霸”战争的需要,春秋以至战国的整个历史阶段内,诸侯国们都在不停地进行着政治方面的改革。

……③经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强……这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

读史指导

史料

主旨

史料1:

小农经济生产模式的形成和特点

史料2:

孟子描绘的小农经济的特征

史料3:

农业生产的发展对春秋战国时期政治、经济及思想文化等社会转型的影响

史料

解读

唯物

史观

史料1:

生产力的发展推动了生产关系的变革

史料2:

春秋战国时期,社会动荡,孟子的言论体现了儒家的仁政理念

史料3:

生产力的发展推动了社会变革

重点

阐释

史料1:

西周到秦汉生产模式的变化。

①指出了小农经济的地位

史料2:

小农经济具有自给自足的特点。

②反映了小农经济的脆弱性

史料3:

生产工具改进和技术进步,推动了春秋战国时期的社会变革。

③说明改革推动社会发展

史料

认识

以小农户个体经营为主的农业经营方式,是古代中国农业经济的基本特征。

春秋战国时期,小农经济的发展推动了社会变革与转型

史料应用

1.根据史料1、2,结合所学知识,概括归纳中国古代小农经济的主要特点有哪些?

答案

(1)分散性:

以家庭为单位的个体经营为主的经营方式。

(2)封闭性:

农业和家庭手工业相结合,男耕女织,具有封闭性。

(3)自足性:

生产的主要目的是满足自家生活需要和交纳赋税。

(4)脆弱性:

是一种具有规模小、水平低、分散性和抵御天灾人祸能力差等特点的简单落后的小生产模式。

2.根据史料3并结合所学知识,说明小农经济的发展对当时社会转型有何影响?

答案

(1)铁器和牛耕的使用促使井田制逐渐瓦解,土地私有制逐渐形成;

(2)加速了宗法分封制崩溃,中央集权政治制度最终确立;(3)引起百家争鸣,促进思想解放。

探究三 风格迥异的治国理念——春秋战国时期的诸子百家

史料呈现

史料1 我无为,而①民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

——《老子》

史料2 王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母。

父母冻饿,兄弟妻子离散。

彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?

……故曰:

“②仁者无敌。

”

——《孟子·梁惠王上》

史料3 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。

故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

吾以是明仁义爱惠之不足用,③而严刑重罚之可以治国也。

——《韩非子》

读史指导

史料

主旨

史料1:

道家的治国理念是“无为而治”

史料2:

儒家主张“仁政”

史料3:

法家强调严刑峻法

史料

解读

史料

背景

“百家争鸣”是春秋战国时期社会大变革在思想文化领域的反映,儒家、道家、法家等诸子百家在政治、经济、哲学和法律等领域提出的一系列主张,形成了中国历史上第一次思想解放运动

重点

阐释

史料1:

老子主张“无为”。

①指民众的自我教化、觉悟

史料2:

孟子认为统治者应实行“仁政”,轻徭薄赋。

②强调道德的作用

史料3:

韩非子重视赏罚,反对实施仁义。

③说明韩非子主张以法治国

史料

认识

儒、法、道各家思想各异,但彼此吸收、融合,共同构筑了中华民族传统文化的基本精神

史料应用

1.史料1体现了道家怎样的治国思想?

答案 强调清静无为,不扰民,其治国思想的核心是“无为而治”。

道家强调不要把自己的意志强加给社会,要顺应民心,休养生息,以恢复和发展生产。

2.史料2体现了孟子怎样的政治主张?

请进行简要阐释。

答案 “仁政”学说。

要求统治者以仁爱之心对待百姓,以德服人,争取民心,体现了儒家朴素的民本思想。

3.史料3体现了韩非子对儒家的仁爱思想持什么观点?

他提出了怎样的主张?

答案 反对儒家的仁爱思想。

主张通过“严刑重罚”来维护统治。

4.结合以上史料分析,春秋战国时期,为什么儒家思想受到冷落,而法家思想备受推崇?

答案 春秋战国时期,诸侯分裂割据,各诸侯国热衷于兼并战争和改革,儒家的仁政爱民主张不符合当时统治者的需要。

而法家的中央集权、严刑峻法却适应了时代要求。

过单元

【五年高考】

考点一 商周时期的政治制度

统一命题、省(区、市)卷题组

1.(2018课标Ⅱ,24,4分)据《史记》记载,商汤见野外有人捕猎鸟兽,张设的罗网四面密实,认为这样便将鸟兽杀绝了,“乃去其三面”,因此获得诸侯的拥护,最终推翻夏桀,创立商朝。

这一记载意在说明( )

A.商汤成功缘于他的仁德之心B.捕猎是夏商时主要经济活动

C.商朝已经注重生态环境保护D.资源争夺是夏商更替的主因

答案 A

2.(2017课标Ⅰ,24,4分)周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。

分封( )

A.推动了文化的交流与文化认同B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制D.确立了贵族世袭特权

答案 A

3.(2016江苏单科,1,3分)中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。

这些说法体现的是( )

A.家族和睦B.等级秩序C.贵族世袭D.宗法观念

答案 D

4.(2015江苏单科,1,3分)《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:

天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸伯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。

与此相关的政治制度是( )

A.分封制B.三公九卿制C.郡县制D.郡国并行制

答案 A

5.(2015浙江文综,14,4分)下列选项不能体现宗法制及其影响的是( )

A.“封建亲戚,以蕃屏周”B.“谱牒不立,则传久而失宗”

C.“父死子继,兄终弟及”D.“内举不避亲,外举不避仇”

答案 D

6.(2014课标Ⅱ,24,4分)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。

周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南B.河北C.陕西D.山东

答案 C

7.(2017北京文综,37,10分)(节选)儿童:

成长、保护与发展

材料一 孔子曰:

“不学礼,无以立。

”

中国古代儿童称谓简表

年龄段

称谓

称谓由来(摘自《礼记》等)

1—3岁

孩提

孩提之童,无不知爱其亲者

10岁以前

孺子

孺子早寝晏起,唯所欲,食无时

满10岁

幼学

人生十年曰幼,学

13—15岁(男)

舞勺

十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞)

15岁左右(男)

束发

束发而就大学,学大艺焉,履大节焉

15岁(女)

及笄

十有五年而笄(笄礼)

15—20岁(男)

舞象

成童,舞《象》(一种武舞),学射、御

满20岁(男)

弱冠

二十曰弱,冠(冠礼)

(1)礼乐制度是维护宗法社会的重要基础。

表中能够反映礼乐制度对儿童要求的称谓有哪些?

简析在先秦社会礼乐制度是如何渗透到儿童成长过程中的。

(10分)

答案 参考答案要点:

(1)称谓:

幼学、舞勺、束发、及笄、舞象、弱冠。

简析:

先秦有严格的礼乐制度;贵族根据礼乐制度培养子弟;依据儿童年龄划分学习阶段;男女要求不同;学习礼乐目的在于更好地维护社会等级制度,稳定统治秩序。

考点二 先秦时期的农业、手工业和商业

统一命题、省(区、市)卷题组

1.(2018课标Ⅲ,24,4分)据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见下图。

据此可知,战国以前( )

A.铁制农具得到普遍使用

B.新疆地区与中原联系紧密

C.我国的冶铁技术已经相当普及

D.铁器分布可反映社会发展程度

答案 D

2.(2018江苏单科,1,3分)被孟子称为“贱丈夫”的民间商人,最初是不合法的,不能到城里市场上去交易。

他们只能在野外找个土岗,“以左右望”,获取利益。

后来,民间商人向政府纳过税后就可以在城里的市场上进行交易了。

这一变化反映了 ( )

A.政府放弃重农抑商政策

B.民间商人推动商业市镇崛起

C.政府不再监管商业活动

D.民间商人可以取得合法地位

答案 D

3.(2017课标Ⅱ,24,4分)下图为春秋战国之际局部示意图。

当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了( )

A.区域位置影响商贸发展B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况D.城市规模扩大推动商业繁荣

答案 A

4.(2017江苏单科,1,3分)《国语》讲“祀,国之大节”。

有学者认为,青铜器在商周时期被视为“政治的权力”。

可推断,商周时期青铜器主要用作( )

A.农具 B.礼器 C.食具 D.货币

答案 B

5.(2016课标Ⅲ,24,4分)周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。

这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。

这表明西周时( )

A.创造了一种全新的文字体系B.形成了重视历史传承的风尚

C.宗法制度受到了严重的挑战D.青铜器的功用发生重大改变

答案 B

6.(2016浙江文综,17,4分)在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦”。

该材料反映的农业经济状况是( )

A.土地过度集中B.有田者无力可耕C.小农户个体经营D.地权与劳动者契合

答案 C

7.(2016上海