第7章分子发光分析法.docx

《第7章分子发光分析法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第7章分子发光分析法.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第7章分子发光分析法

第7章 分子发光分析法

7.1内容提要

7.1.1基本概念

分子发光分析法——分子吸收一定的能量跃迁到较高的电子激发态后,在返回基态的过程中伴随有光辐射,这种现象称为分子发光,以此建立起来的分析方法称为分子发光分析法。

光致发光——物质吸收光能而激发发光的现象,称为光致发光。

电致发光——物质吸收电能而激发发光的现象,称为电致发光。

化学发光——物质若吸收化学反应能激发发光,称为化学发光。

生物发光——发生在生物体内有酶类物质参与的化学发光称为生物发光。

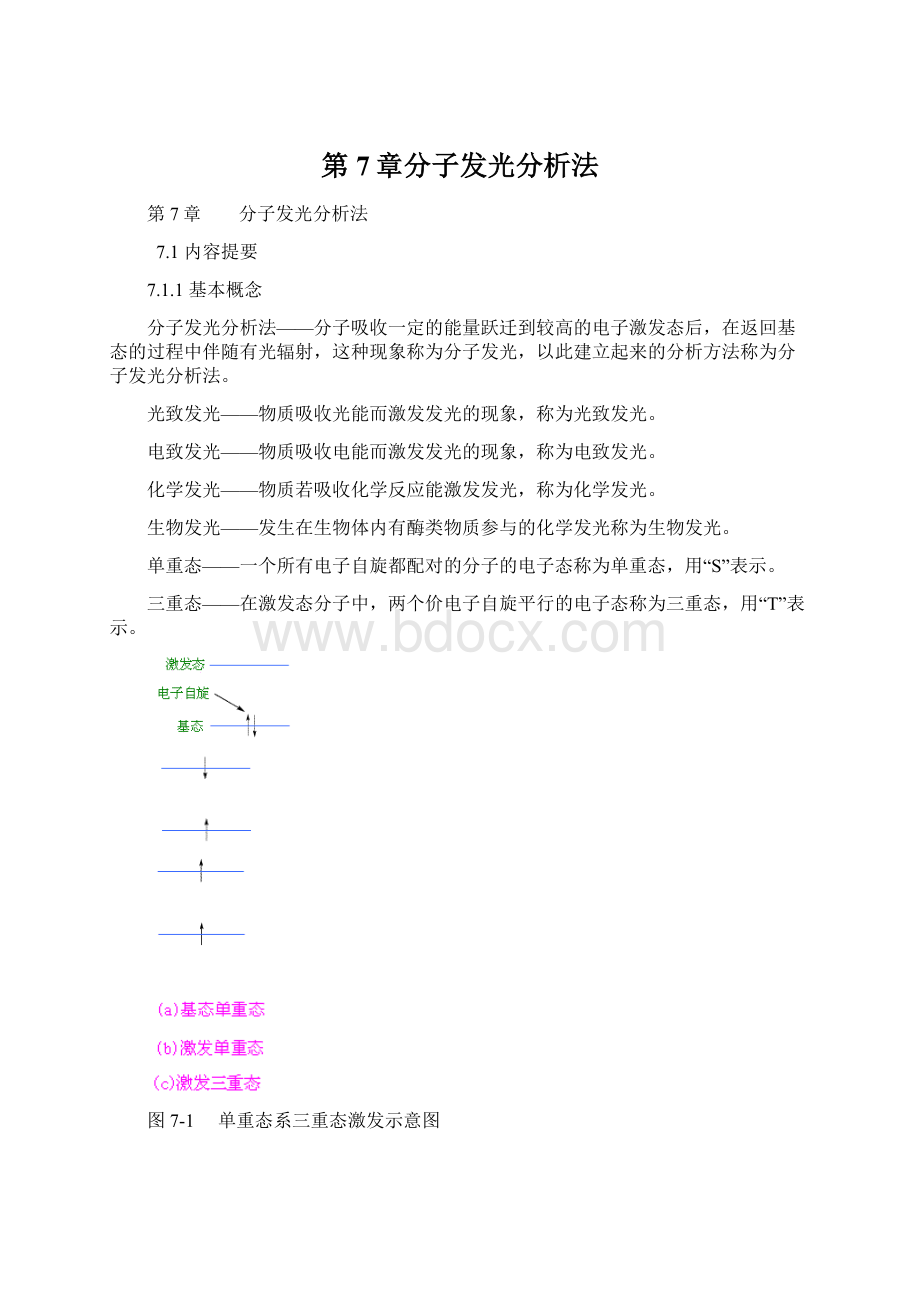

单重态——一个所有电子自旋都配对的分子的电子态称为单重态,用“S”表示。

三重态——在激发态分子中,两个价电子自旋平行的电子态称为三重态,用“T”表示。

图7-1 单重态系三重态激发示意图

无辐射跃迁——当激发态分子返回基态时,如果不伴随发光现象,则此过程称为无辐射去激或无辐射跃迁。

它包括:

振动驰豫、内转换和系间窜跃。

振动驰豫——同一电子能级内,激发态分子以热能交换形式将多余的能量传递给周围的分子,并由高能级回到低能级的跃迁,称为振动驰豫。

内转换——同一多重态的不同电子能级间发生的无辐射跃迁称为内转换(或内转移)。

系间窜跃——不同多重态之间的无辐射跃迁称为系间窜跃。

分子荧光——分子从S1态的最低振动能级跃迁至S0态各振动能级时所产生的辐射光称为分子荧光。

图7-2分子荧光、磷光光谱产生过程示意图

斯托克斯位移——分子发射荧光的波长总比激发光长,能量比激发光小,这种现象称为斯托克斯位移。

分子磷光——当受激分子降至S1的最低振动能级后,如果经系间窜跃至T1态,并经T1态的最低振动能级回到S0态的各振动能级,此过程辐射的光称为分子磷光。

延迟荧光——某些物质的分子跃迁至T1态后,因相互碰撞或通过激活作用又回到S1态,经振动驰豫(VR)到达S1态的最低振动能级再发射荧光,这种荧光称为延迟荧光,也叫慢速荧光。

荧光激发光谱——固定发射光(第二单色器)波长,改变第一单色器(激发光)波长,获得以激发光波长为横坐标,荧光发射光强度为纵坐标的谱图,即为荧光激发光谱。

荧光发射光谱——固定激发光(第一单色器)波长,使激发光波长和强度保持不变,然后改变第二单色器(荧光发射)波长,从200~700nm进行扫描,获得以发射光波长为横坐标,发射光强度为纵坐标的谱图,即为荧光发射光谱。

荧光猝灭——荧光分子与容剂或其他物质作用使荧光强度减弱的现象称为荧光猝灭,能使荧光强度降低的物质称为荧光猝灭剂。

瑞利散射光、拉曼散射光——溶剂分子吸收能量较低的光线后,不足以使分子中的电子跃迁到较高的电子激发态,而只是上升到基态中较高的振动能级,如果在极短的时间内(10-15~10-12s)返回到原来的振动能级,发出与激发光波长完全相同的光称为瑞利散射光(Rayleighscattering)。

如果返回到稍高或稍低于原来的振动能级,则产生分布在瑞利线两边的稍长(红伴线)或稍短(蓝伴线)的拉曼散射光。

电生化学发光——靠电极过程诱发溶液的化学发光称为电生化学发光(ECL)。

重原子效应——荧光分子的芳环上被F,Cl,Br,I取代后,使系间窜跃加强,其荧光强度随卤素相对原子质量的增加而减弱,磷光相应增强,这种效应称为重原子效应。

7.1.2基本内容

1.分子荧光激发光谱的特征

荧光物质的激发光谱反映了激发光波长与荧光强度之间的关系,为荧光分析选择最佳激发光提供依据。

激发光谱具有以下特征:

(1)第二单色器不论怎样改变固定波长,同一荧光物质激发光谱的性质在其他条件一定时并不改变,变化的只是曲线高低,即测定的灵敏度发生变化。

(2)同一物质的最大激发波长与最大吸收波长一致,这是因为物质吸收具有特定能量的光而激发,吸收强度高的波长正是激发作用强的波长。

2.分子荧光光谱的特性

荧光光谱的形状与激发波长无关,由于分子无论被激发到高于S1的哪一个激发态,都经过无辐射的振动驰豫和内转换等过程,最终回到S1态的最低振动能级,然后产生分子荧光。

因此,荧光光谱与荧光物质被激发到哪一个电子能级无关。

3.荧光量子产率f

荧光量子产率f反映了荧光物质发射荧光的能力,其值越大物质的荧光越强。

f=发射的光子数/吸收的光子数

荧光物质的f通常大于0小于1。

4.荧光强度的主要影响因素

(1)荧光强度与浓度荧光物质浓度很稀时,所发射的荧光相对强度If可用下式表示:

当测定体系和测定条件确定之后,

,

,

以及摩尔吸收系数k和液层厚度L均为常数,设

,则

荧光分析是微量组分或痕量组分分析法,当荧光物质的浓度增至吸光度A(A=kcL)≥0.05时将产生显著的浓度效应,使荧光强度If与浓度c的关系偏离线性。

(2)荧光与分子结构通常,强荧光分子都有大的共轭键结构、给电子取代基和刚性平面结构等,而饱和的化合物及只有孤立双键的化合物,不呈现显著的荧光。

(3)荧光猝灭荧光猝灭分为静态猝灭和动态猝灭。

静态猝灭的特征是基态荧光分子M和猝灭剂Q发生反应,生成非荧光性物质MQ,使M失去荧光特性:

M+Q

MQ

动态猝灭的特征是激发态M和Q碰撞,发生能量或电子转移从而失去荧光性,或生成瞬时激发态复合物MQ,使荧光分子M的荧光猝灭。

与静态猝灭不同,动态猝灭通常并不改变M的吸收光谱。

ex

M

M+Q

MQ

MQ(无辐射跃迁)

或

MQ+em(荧光)

(4)温度、酸度和溶剂的影响温度降低,

和If均增大。

荧光物质如果是弱酸或弱碱,pH的改变会影响其形体分布和荧光强度,因此,可以用控制酸度的办法提高荧光分析的灵敏度和选择性。

溶剂的改变会使荧光物质的

发生变化,或导致其他副反应的发生,既是有利因素也是不利因素。

(5)表面活性剂的影响在水溶液中,当单体表面活性剂浓度增大到临界胶束浓度(CMC)时,便会缔合为球状胶束,它的存在使荧光分子处在胶束溶液更有序的微环境中,对荧光质点起到了保护作用,降低了荧光猝灭和非辐射去激,使

明显增大。

胶束增敏作用具有较强的选择性。

5.荧光分析仪器

荧光分析仪器通常由光源、单色器、样品池、狭缝、光电倍增管(PMT)等部件组成。

常用的光源是高压汞灯和氙弧灯。

大多数荧光分光光度计采用光栅作为单色器,它具有较高的灵敏度、较宽的波长范围,能扫描光谱。

样品池通常是石英方形池,四面都透光。

图7-3荧光分析基本装置方框图

荧光分光光度计多采用光电倍增管(PMT)为检测器。

读出装置包括记录仪、阴极示波器和显示器等。

荧光物质的量子产率

和摩尔吸收系数k的乘积表示的灵敏度称为仪器的绝对灵敏度,用b表示。

b=

k

b值越大,方法的灵敏度越高。

目前,仪器的灵敏度趋向于用纯水的拉曼峰信噪比(S/N)表示。

6.化学发光分析法的基本理论

一个反应要成为化学发光反应,必须满足如下基本要求:

(1)化学反应必须提供足够的化学能,且被发光物质吸收形成电子激发态。

(2)吸收化学能处于电子激发态的分子返回到基态时,能以光的形式释放出能量,或把能量转移到一个合适的接受体上,该接受体能以光的形式释放能量,产生敏化化学发光,用于分析上的液相化学发光体系很多,但研究和应用的比较广泛的有鲁米诺(Luminol)、光泽精(lucigenin)和过氧草酰类(peroxyoxalate)。

7.影响化学发光的主要因素

主要影响因素有溶液的酸度、试液的注入速率和干扰物质。

酸度影响待测物质和发光体的存在形态,或发生其他副反应,对发光体系产生严重影响。

每个发光体系的最佳控制酸度应该通过实验确定,并严加控制。

试液的注入速率越大,发光强度变化也越大。

微量干扰物质存在就会引起污染,导致化学发光测定失败。

8.生物发光分析的特点

生物发光分析将酶反应的专一性和化学发光的高灵敏性巧妙结合,在温和的自然条件下能以较高量子产率产生连续的冷光辐射,具有灵敏度高、选择性好的显著特点。

9.分子发光分析法的应用

(1)无机化合物的荧光分析目前,利用各种有机试剂和各种荧光分析技术可对Ca2+、Mg2+、K+、Na+、Zn2+、Cd2+、Pb2+、Fe3+、Co2+、Ni2+、F-、Cl-、Br-、I-等近70种元素进行灵敏的测定,也可以分析氮化物、氰化物、硫化物以及氧、臭氧及过氧化物等。

(2)有机化合物的荧光分析目前,在生物活性物质的测定方面,荧光分析显示了它广阔的应用前景。

如可以测定某些醇、肼、醛、酮、酯、脂肪酸、酰氯、糖类、多环芳烃、酚、醌、叶绿素、维生素、蛋白质、氨基酸、尿素、肽、有机胺类、甾类、酶和辅酶等数百种有机化合物,尤其以核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)的荧光分析显得极其重要,因为它们起着存储、复制和传递遗传信息的作用,决定着细胞的种类及其功能。

在药物、毒物分析方面,荧光法可以测定青霉素、四环素、金霉素、土霉素等抗菌素在饲料、蛋、奶、肉等样品中的残留,也可以测定粮食、油料等食物中的黄曲霉、棒曲霉素、赭曲霉等毒素。

有机磷类农药和氨基甲酸酯类农药,在一定条件下也可以用荧光法进行测定。

10.化学发光分析法的特点及应用

化学发光分析法具有灵敏度高、线性范围宽、设备简单、分析速度快且易实现自动化等显著优点。

已广泛应用于生物科学、食品科学、药物检验、微生物学、临床和免疫分析、环境检测、农林科研等领域,可以测定甲醛、甲酸、H2O2、葡萄糖、氨基酸、多环芳胺类化合物、丙酮、羟胺、果糖、维生素C、谷胱甘肽、尿素、肌酸酐、多种酶和Fe2+、Fe3+、Cr3+、Mn2+、Ag+、Pb2+、Bi3+、Zn2+、Mo6+、V5+金属离子等大量物质。

7.2习题解答

1.处于单重态和三重态的分子其性质有何不同?

为什么会发生系间窜跃?

答:

对同一物质,所处的多重态不同其性质明显不同。

第一,S台分子在磁场中不会发生能级分裂,具有抗磁性,而T态有顺磁性;第二,电子在不同多重态间跃迁时需换向,不易发生。

因此,S与T态间的跃迁概率总比单重态与单重态间的跃迁概率小;第三,单重激发态电子相斥比对应的三重激发态强,所以,各状态能量高低为:

S2>T2>S1>T1>S0,T1是亚稳态;第四,受激S态的平均寿命大约为10-8s,T2态的寿命也很短,而亚稳的T1态的平均寿命在10-4~10s;第五,S0→T1形式的跃迁是“禁阻”的,不易发生,但某些分子的S1态和T1态间可以互相转换,且T1→S0形式的跃迁有可能导致磷光光谱的产生。

系间窜跃易于在T1和S0间进行,发生系间窜跃的根本原因在于各电子能级中振动能级非常靠近,势能面发生重叠交叉,而交叉地方的位能是一样的。

当分子处于这一位置时,既可发生内部转换,也可发生系间窜跃,这决定于分子的本性和所处的外部环境条件。

2.荧光分析仪器的检测器为什么不放在光源与液池的直线上?

其第一、第二单色器各有何作用?

答:

这个方向可减少透射光的干扰和影响。

第一单色器是为了从光源中获得激发单色光;第二单色器是滤掉其他杂散光,而只让发射出的荧光照射到检测器上。

3.荧光光谱的形状决定于什么因素?

为什么与激发光的波长无关?

答:

荧光光谱形状取决于荧光物质的性质和结构,而与激发光的波长无关。

这是由于分子无论被激发到高于S1的哪一个电子激发态,都经过无辐射的振动驰豫和内转移等过程,最终回到S1态的最低振动能级,然后产生分子荧光。

因此,荧光光谱与荧光物质被激发到哪一个电子能级无关。

4.根据取代基对荧光性质的影响,请解释下列问题:

苯胺和苯酚的荧光量子产率比苯高50倍;

硝基苯、苯甲酸和碘苯是非荧光物质;

氟苯、氯苯、溴苯和碘苯的

分别为0.10,0.05,0.01和0.00。

答:

(1)—OH,—NH2是加强荧光的给电子取代基,所以,苯胺和苯酚的荧光量子产率比苯高得多。

(2)得电子取代基通常使荧光减弱,使磷光加强,如:

—COOH,—NO2等,它们n电子的电子云并不与芳环上电子云共平面。

另外,芳环上取代上碘之后,使系间窜跃加强,其荧光强度减弱,所以,硝基苯、苯甲酸和碘苯是非荧光物质。

(3)芳环上取代上F、Cl、Br、I之后,使系间窜跃加强,其荧光强度随卤素相对原子质量的增加而减弱,磷光相应加强,这种效应称为重原子效应。

所以,氟苯、氯苯、溴苯和碘苯的

分别为0.10,0.05,0.01和0.00。

5.如何扫描荧光物质的激发光谱和荧光光谱?

答:

固定第二单色器的波长,使测定的荧光波长保持不变,然后改变第一单色器的波长由200~700nm扫描。

以测出的相对荧光强度为纵坐标,以相应的激发光波长为横坐标作图,所绘出的曲线就是该荧光物质的激发光谱。

固定第一单色器的波长,使激发光波长和强度保持不变,然后改变第二单色器波长,从200~700nm进行扫描,所获得的光谱就是荧光光谱。

6.写出荧光强度与荧光物质浓度间的关系式,应用前提是什么?

答:

荧光强度与荧光物质浓度之间的关系式为

该式的应用前提是荧光物质溶液的吸光度A<0.05。

7.一个化学反应要成为化学发光反应必须满足哪些基本要求?

答:

一个反应要成为化学发光反应,必须满足如下基本要求:

(1)化学反应必须提供足够的化学能,如果在280~760nm的可见-紫外光区产生化学发光,则要求化学反应提供160~420kJ·mol-1的能量,具有过氧化物中间产物的氧化还原反应一般能满足这种要求。

(2)吸收化学能处于电子激发态的分子返回到基态时,能以光的形式释放出能量。

8.NADH的还原型是一种重要的强荧光性物质,其最大激发波长为340nm,最大发射波长为465nm,在一定条件下测得NADH标准溶液的相对荧光强度如下表所示。

根据所测数据绘制标准曲线,并求出相对荧光强度为42.3的未知液中NADH的浓度。

解:

以表中相对荧光强度为纵坐标,以NADH的浓度为横坐标作图,所绘制的标准曲线和回归方程如下。

根据此标准曲线和回归曲线方程,将未知液中的相对荧光强度42.3代入,可解得未知液中的NADH的浓度为3.51×10-8mol·L-1。

9.用流动注射化学发光法测定植物组织中的铬,准确称取0.1000g干燥样品,加入H2SO4-HNO3混合液(1+1)4.0mL,用微波压力法按一定程序快速消解完全后定容为50.00mL,与标准溶液一起在相同条件下测定,数据如下表(5次测定平均值):

试液的相对发光值为24.8,求样品中的含量。

解:

以表中相对发光值为纵坐标,以Cr3+标准溶液的浓度(ng·mL-1)为横坐标作图,所绘制的标准曲线和回归曲线方程如下。

根据此标准曲线和回归曲线方程,将未知液中的相对发光值24.8代入,求得50Ml试液中Cr3+的浓度为7.1ng·mL-1,含量为50×7.1ng=355ng,故样品中Cr3+的含量为

w=355ng/(0.1×109ng)×100%=3.6×10-4%

10.区别图7-5种某组分的三种光谱:

吸收光谱、荧光光谱和磷光光谱,并简述判断的依据或原则。

图7-5吸收光谱、荧光光谱和磷光光谱

答:

上图中

为该组分的吸收光谱,

为该组分的荧光光谱,

为该组分的磷光光谱。

因为同一组分的吸收光谱波长最短,磷光波长最长,荧光光谱的波长处于中间且与激发光谱呈镜像对称。