大二轮高考总复习历史通史版文档第02讲 魏晋至.docx

《大二轮高考总复习历史通史版文档第02讲 魏晋至.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大二轮高考总复习历史通史版文档第02讲 魏晋至.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

大二轮高考总复习历史通史版文档第02讲魏晋至

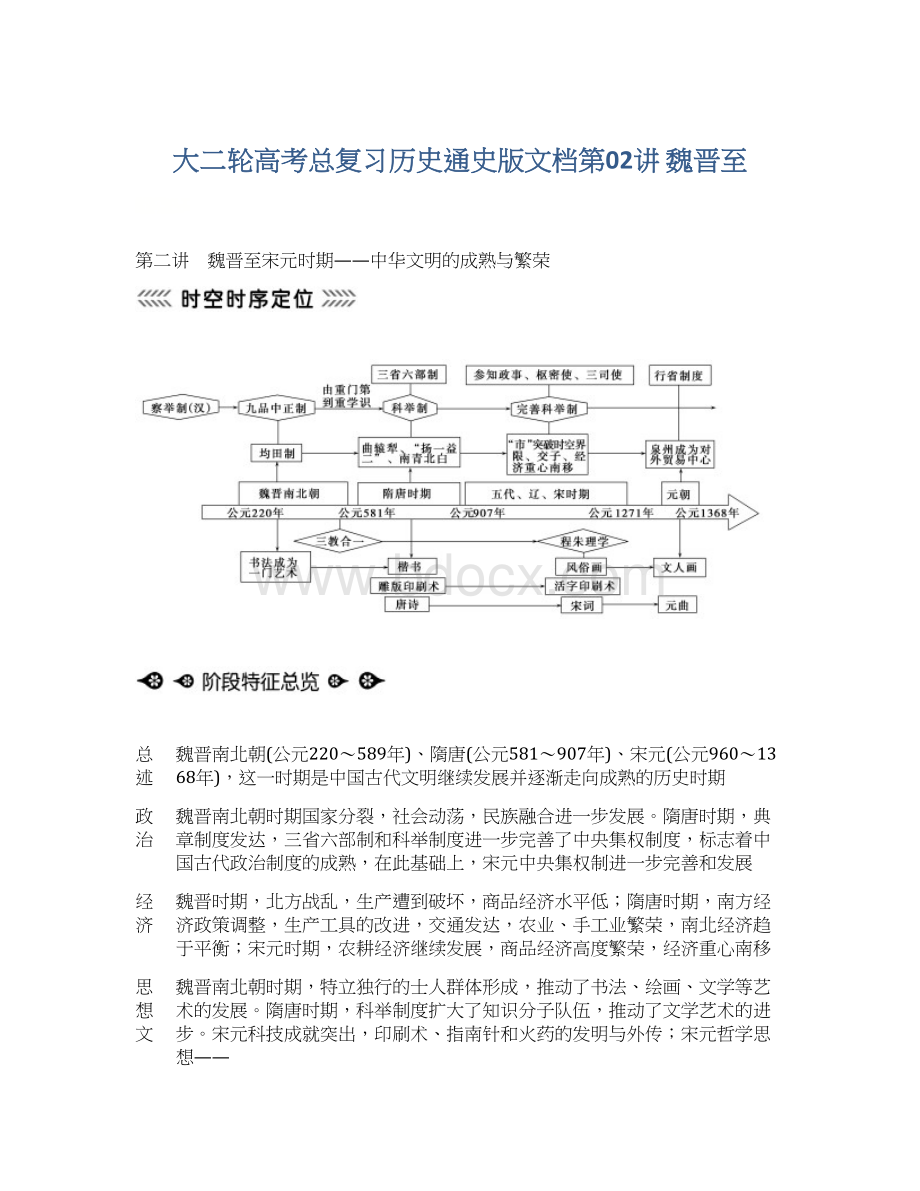

第二讲 魏晋至宋元时期——中华文明的成熟与繁荣

总述

魏晋南北朝(公元220~589年)、隋唐(公元581~907年)、宋元(公元960~1368年),这一时期是中国古代文明继续发展并逐渐走向成熟的历史时期

政治

魏晋南北朝时期国家分裂,社会动荡,民族融合进一步发展。

隋唐时期,典章制度发达,三省六部制和科举制度进一步完善了中央集权制度,标志着中国古代政治制度的成熟,在此基础上,宋元中央集权制进一步完善和发展

经济

魏晋时期,北方战乱,生产遭到破坏,商品经济水平低;隋唐时期,南方经济政策调整,生产工具的改进,交通发达,农业、手工业繁荣,南北经济趋于平衡;宋元时期,农耕经济继续发展,商品经济高度繁荣,经济重心南移

思想文化

魏晋南北朝时期,特立独行的士人群体形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展。

隋唐时期,科举制度扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步。

宋元科技成就突出,印刷术、指南针和火药的发明与外传;宋元哲学思想——理学有了较大发展;随着商品经济的发展,文学艺术的世俗性增强,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画

1.(2017·全国卷Ⅰ)

记述

出处

“秦王(李世民)与薛举大战于泾州,我师败绩。

”

《旧唐书·高祖本纪》

“薛举寇泾州,太宗(李世民)率众讨之,不利而旋。

”

《旧唐书·太宗本纪》

“秦王世民为西讨元帅……刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州,败绩。

”

《新唐书·高祖本纪》

“薛举寇泾州,太宗为西讨元帅,进位雍州牧。

七月,太宗有疾,诸将为举所败。

”

《新唐书·太宗本纪》

续表上表为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。

据此能够被认定的历史事实是( )

A.皇帝李世民与薛举战于泾州

B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.李世民患病导致了战役失败

解析:

材料“唐武德元年”,武德是唐高祖的年号,说明此时李世民尚未称帝,故A项错误;据材料“秦王世民为西讨元帅……刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州”可知,泾州战役的主帅是李世民并非刘文静,故B项错误;综合分析材料“与薛举大战于泾州,我师败绩”“薛举寇泾州……不利而旋”“刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州,败绩”“薛举寇泾州……诸将为举所败”可知,唐军与薛举在泾州作战失败,故C项正确;“太宗有疾,诸将为举所败”只能说明李世民患病对战役失败有一定影响,但不足以说明李世民患病导致战役失败,故D项错误。

答案:

C

2.(2017·全国卷Ⅱ)《史记》《汉书》均为私家撰著。

魏晋以后,朝廷任用史官负责修撰本朝或前朝历史,甚至由宰相主持,皇帝亲自参与,这反映出官修史书

( )

A.记载的真实性 B.评价历史的公正性

C.修撰的政治性 D.解释历史的客观性

解析:

官修史书与私家史书可谓是各有千秋,都为后人留下了许多或翔实或虚伪的史料,故A项错误;评价历史的公正性取决于史书编撰者的立场观点,与私家还是官修无关,故B项错误;作为官方统治者的宰相或皇帝参与编修史书,实际上政府主导修史的方向,政治意味增强,反映出官修史书的政治性,故C项正确;解释历史的客观性是建立在史学家对历史事实不断探究之上的,无论私家还是官修史书都能使解释历史具有客观性,故D项错误。

答案:

C

3.(2017·全国卷Ⅱ)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。

唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。

据此可知,唐中期

( )

A.国家统一使南茶开始北运B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升D.南方经济水平已超越北方

解析:

据材料看不出国家统一使南茶开始北运,故A项错误;材料说的是饮茶,而B项是“饮食习惯”属于偷换概念,故错误;D项错误,南方经济超过北方是南宋时期;材料中从北方嘲笑南方人饮茶到认可,这种变化说明了南方经济文化影响力上升,故C项正确。

答案:

C

4.(2017·全国卷Ⅲ)

土地规模(亩)

户数

户数比例

20以下

24

17.3%

20~130

103

74.1%

131~300

10

7.2%

300以上

2

1.4%

小计

139

100%

上表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。

据此可知,当时该地( )

A.自耕农经济盛行 B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重 D.农业生产效率提高

解析:

根据表可知拥有20~130亩土地的自耕农户数比例达到74.1%,说明在当时该地自耕农经济盛行,故A项正确;拥有300亩以上土地的地主仅有2家,而拥有20~130亩土地的自耕农有103家,说明当时该地土地集中现象并不严重,故B项错误;唐朝中期实行“两税法”后均田制瓦解,此时为唐朝后期,均田制已经瓦解,并且材料无法判断当地是否实行均田制,故C项错误;仅凭拥有不同土地规模的户数及所占比例无法判断农业生产效率是否提高,故D项错误。

答案:

A

5.(2016·全国乙卷)史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:

“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。

”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为

B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾

D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

解析:

由“偶有误失,史官必书之”可知宋太祖害怕自己偶尔的行为失误也会被史官如实记录,所以说修史会影响到君主个人的行为选择,所以本题的正确答案为A项。

史官所撰史书全部真实可信明显过于绝对,所以B项说法错误;宋太祖主要是担心史官如实记录自己不好的言行,并没有反映出史官与君主之间的尖锐矛盾,所以C项不符合题意;关于D项,宋太祖其实是不愿意史官记录其错误的言行,不是所有的真实言行,而且这是表面现象的描述,不是对此事本质问题的反映,所以D项错误。

答案:

A

6.(2016·全国甲卷)宋代,有田产的“主户”只占民户总数20%左右,其余大都是四处租种土地的“客户”。

导致这种状况的重要因素是( )

A.经济严重衰退 B.土地政策调整

C.坊市制度崩溃 D.政府管理失控

解析:

宋代经济较唐代有进一步发展,没有出现严重衰退,故A项错误;宋代为加强专制主义中央集权,实行“不抑兼并”的土地政策,导致土地高度集中,租佃制进一步发展,故B项正确;坊市制度崩溃主要与商品经济关系密切,但与农民租种土地并无直接关系,故C项错误;材料不能表明政府管理失控,而是政府对土地政策的调整,故D项错误。

答案:

B

7.(2015·全国卷Ⅰ)宋代东南沿海地区出现了一些民间崇拜,如后来被视为海上保护神的妈祖、被视为妇幼保护神的临水夫人等,这些崇拜得到朝廷认可,后世影响不断扩大。

这反映出( )

A.朝廷不断鼓励海洋开发B.女性地位逐渐得到提高

C.东南沿海经济社会影响力上升D.统治思想与民众观念趋向一致

解析:

材料反映了东南沿海地区的民间崇拜得到了政府认可,实质上是随着东南沿海地区的经济发展,其社会影响力提升的结果,所以本题正确答案为C项。

A项“朝廷不断鼓励海洋开发”和B项“女性地位逐渐得到提高”不符合史实,故错误;D项“统治思想与民众观念趋向一致”说法错误,朝廷只是认可,不能说明一致。

答案:

C

8.(2014·全国卷Ⅰ)唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。

这反映出唐代( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固D.佛教的社会基础薄弱

解析:

通过材料可看出道教、佛教在唐代的政治地位都发生过变化,而儒学相对稳定,故C项正确。

宗教的兴亡不是由皇帝的好恶决定的,故A项不正确。

题干材料仅涉及“儒道释”三教比较,未能反映出道教的社会影响最大,故B项不正确。

佛教的社会基础在材料中没有体现,故D项不正确。

答案:

C

9.(2014·全国卷Ⅰ)人性是先秦以来一直讨论的问题。

基于对人性的新认识,宋明理学家主张“存天理,灭人欲”,他们认为人性( )

A.本质是善 B.本质为恶

C.非善非恶 D.本善习远

解析:

孟子主张性本善,荀子主张性本恶,佛教主张非善非恶,故A、B、C三项不是宋明理学家思想主张的新认识。

本善习远就是人的本性是善良的,习性却相差很远。

语出《三字经》:

“人之初,性本善。

性相近,习相远。

”《三字经》是理学思想的普及读物。

性本善属于天理,应当加以保存;习相远正是邪恶的人欲造成的,因此应当灭人欲,故D项是宋明理学家认为的人性。

答案:

D

10.(2014·全国卷Ⅱ)北宋中期,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。

其后,富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”。

这表明交子( )

A.具有民间交易凭证功能B.产生于民间的商业纠纷

C.提高了富商的社会地位D.促进了经济重心的南移

解析:

由材料可知,交子的产生是因为“蜀民以铁钱重,私为券”,而不是产生于民间的商业纠纷,故B项不正确。

材料中并未提及富商社会地位的提高,只是讲了他们之间的商业纠纷问题,故C项不正确。

经济重心的南移虽是北宋时期的历史现象,但材料中并未体现,故D项也不正确。

答案:

A

11.(2014·全国卷Ⅱ)秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。

这一变化表明,西晋时( )

A.养子亲子权利相同 B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护 D.儒家伦理得到强化

解析:

儒家伦理强调“尊尊、亲亲”,这些观念或原则对中国古代政治产生重要影响,秦律规定“私拿亲子财物无罪”,说明渗透着儒家伦理的“亲亲”观念。

而晋律又规定“私拿养子财物同样无罪”,说明“亲亲”观念得到强化,故选D项。

私拿养子和亲子的财物属于其权利受到侵犯的问题,而不是权利相同,故A项不正确。

“血缘亲情逐渐淡化”和“宗族利益受到保护”在材料中并未体现,故B、C项不正确。

答案:

D

12.(2013·全国卷Ⅱ)汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展,宋代一改此法,“不抑兼并”。

据此可知宋代( )

A.中央集权弱化 B.流民问题严重

C.土地兼并缓和 D.自耕小农衰退

解析:

宋太祖曾经说过:

“富室连我阡陌,为国守财耳”,有鉴于此,宋代采取了“不抑兼并”的措施,其后果必然是导致土地兼并严重,从而导致租佃关系盛行,自耕农经济衰退。

据此判断,D项符合题意,C项表述错误;宋代中央集权空前强化,A项表述错误,材料未涉及流民问题,排除B项。

答案:

D

【反思收获】

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【温馨提示】 通过做高考真题,你发现还有哪些基础知识不牢固?

请在一轮复习的基础上再加强一下吧…………

魏晋南北朝时期(公元220年~589年)

一、政治

1.国家分裂,社会动荡,民族融合进一步发展。

2.中央机构的三省体制开始形成;选官实行九品中正制,世家大族依靠门第垄断仕途。

二、经济

1.农业:

北魏实行均田制;耕耙耱技术;曹魏时,经改制的翻车用于灌溉。