贵州未识别民族的分布特点和历史成因.docx

《贵州未识别民族的分布特点和历史成因.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州未识别民族的分布特点和历史成因.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

贵州未识别民族的分布特点和历史成因

贵州未识别民族人口的分布特点和历史成因

严奇岩

(贵州师范大学历史与政治学院贵阳550001)

中文摘要:

贵州是我国未识别民族人口最多的省。

其地理分布特点是沿滇黔、湘黔古驿道一线分布。

历史上东西向的滇黔、湘黔驿道是贵州的移民文化走廊,各种族系或移民从四面八方进入贵州,并在此会合与分化。

在复杂地形条件制约下,贵州形成了汉族移民文化与贵州少数民族文化并存的多元文化,因而有“文化千岛”之称,这是贵州未识别民族人口众多的原因。

关键词:

移民贵州未识别民族分布特点历史成因

贵州作为未识别民族人口最集中的省份,对贵州未识别民族的研究在全国民族识别工作中具有典型意义。

从研究现状看,近几年来学术界对未识别民族的研究缺乏足够的关注。

10多年前学术界对贵州民族识别研究主要成果有:

黄光学 《中国的民族识别》(民族出版社1995年)对贵州未识别的民族作了初步的介绍;张正东《关于贵州族别研究中的几个问题》(贵州民族学院学报1981.1)、张正东《关于开展贵州民族识别工作的建议》(贵州民族研究1979.1)等对贵州民族识别提出了自己的看法。

而吴安毕、柯震豪则从地理位置、汉化程度、历史政治因素以及民族识别工作本身的艰巨性、敏感性和复杂性等四方面对贵州待识别民族人口众多的原因作了初步的分析。

笔者结合贵州未识别民族的分布特点,拟从移民史的角度对贵州未识别民族人口众多的历史成因再作初步探讨。

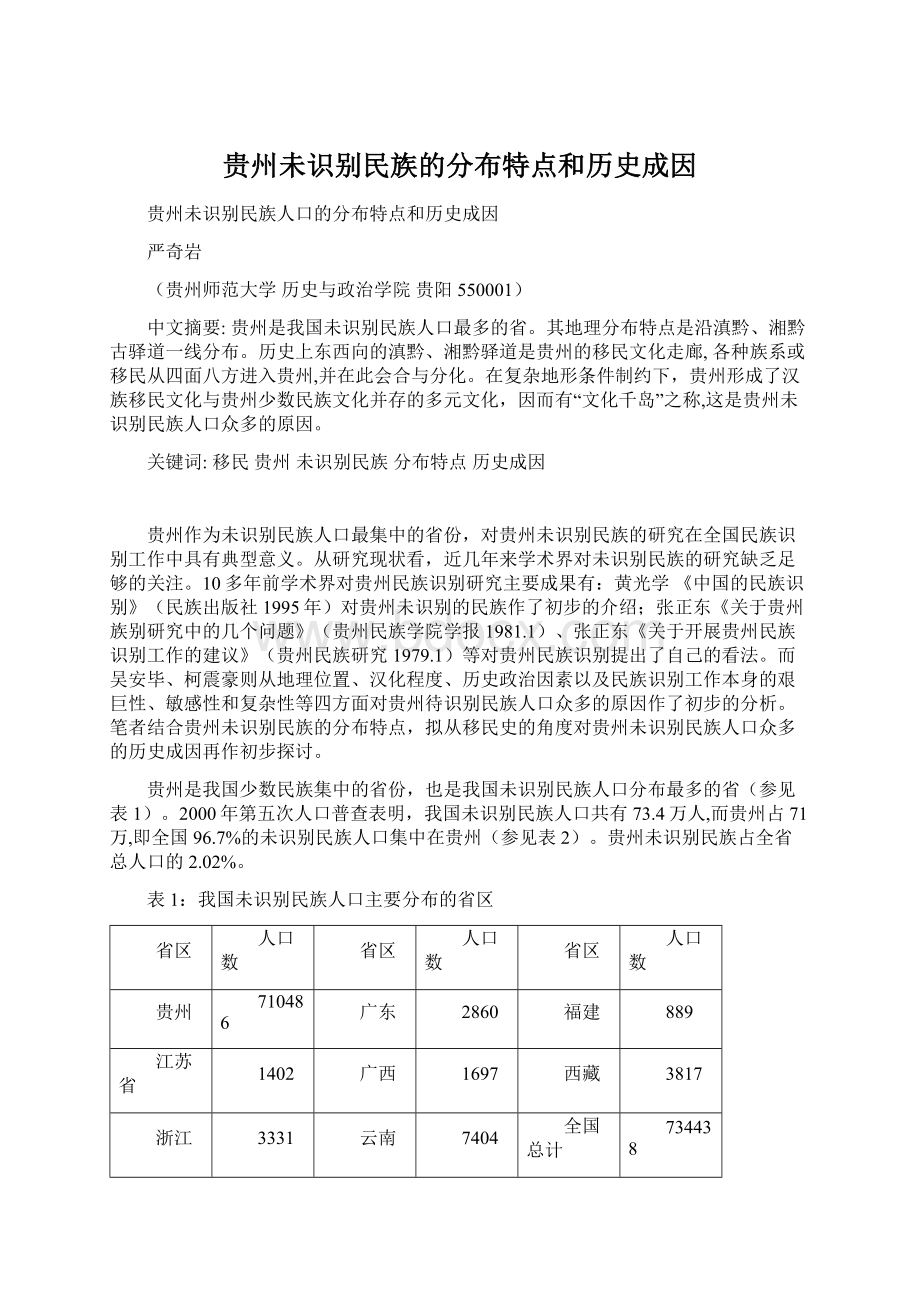

贵州是我国少数民族集中的省份,也是我国未识别民族人口分布最多的省(参见表1)。

2000年第五次人口普查表明,我国未识别民族人口共有73.4万人,而贵州占71万,即全国96.7%的未识别民族人口集中在贵州(参见表2)。

贵州未识别民族占全省总人口的2.02%。

表1:

我国未识别民族人口主要分布的省区

省区

人口数

省区

人口数

省区

人口数

贵州

710486

广东

2860

福建

889

江苏省

1402

广西

1697

西藏

3817

浙江

3331

云南

7404

全国总计

734438

表2:

历次人口普查全国未识别民族人口数:

年份

1953

1964

1982

1990

2000

全国

1017299

32411

799705

752347

734438

贵州

37638

2797

748080

733400

710486

贵州占全国的比例

3.7%

8.6%

93.5%

97.5%

96.7%

一、贵州民族识别的历史回顾

贵州是一个多民族的省份。

1950年贵州上报的民族名称共有80多个。

为了更好地宣传党的民族政策,开展民族识别工作,1954年全国人大委员会派出识别调查组到贵州,深入贵州的毕节、安顺等地进行民族识别调查。

1981年确定全省待识别的族称23个,即六甲人、七姓民、卢人、弈人、龙家、南京、穿青、蔡家、喇叭、里民、木佬、革家、东家、西家、绕家、三撬、下路司、刁族、长袍瑶、油迈人、莫家、辰州人、佯僙人等共90多万人。

到1985年底,省民委完成了对贵州15个待定民族约20万人的认定(参见表3)。

表3:

1985年前省民委对15个待定民族的认定概况

族称

人口数

分布

归属民族

六甲人

152人

榕江

汉族

辰州人

平塘

汉族

南京人

61171人

毕节地区、安顺地区和六盘水市的部分县、市。

汉族

喇叭

6万余人

晴隆、普安、六枝、水城、盘县、龙里等

苗族

西家

9000多人

凯里、都匀、麻江等县市

苗族

莫家

17017人

独山和荔波两县交界处

布依族

七姓民

7589人

水城、威宁、赫章等县

白族

长袍瑶、油迈人

300多人

荔波县、望谟县

瑶族

卢人

7747人

黔西、金沙、大方三县交界处

满族

弈人

1015人

毕节

仡佬

下路司、刁人

984人

从江

侗族

三撬

2374人

黎平

苗族或侗族

里民

7万人

晴隆、关岭、镇宁、水城

彝族

1985年后,贵州待识别的民族只有8个,即龙家、扬黄、绕家、木佬、革家、东家、蔡家、穿青等8个共70万人。

此后,相继对龙家、扬黄、绕家、木佬、东家作了认定,到1996年,贵州尚有革家、穿青、蔡家等族群因争议大而未能定论,仍享受少数民族待遇(参见表4)。

表4:

20世纪90年代贵州8个待定民族的认定概况

族称

人口数

分布

归属民族

认定时间

木佬

2.8万

黔东南的麻江、凯里和黔南的都匀、福泉、瓮安

仫佬

1993

佯僙

4万

黔南布依族苗族自治州的平塘、独山、惠水、罗甸

毛南族

1990

绕家

9000多人

麻江、都匀

瑶族

1992

东家

4万多

麻江、凯里、都匀、福泉

畲族

1996

龙家

1万多人

毕节、安顺、六盘水

白族

1988

革家

4万

黄平、凯里、关岭、施秉

蔡家

2万

毕节地区的黔西、毕节、纳雍、赫章、织金和六盘水市的水城、六枝特区

穿青

60多万人

毕节地区、安顺、六盘水市,其中半数以上聚居在织金、纳雍两县。

二、贵州的未识别民族的地理分布特点及成因

贵州的未识别民族主要分布于毕节地区的大方、织金和纳雍县、安顺地区的关岭和普定县、黔东南地区的凯里市和黄平县、贵阳市的清镇和六盘水的钟山区等地(参见表5)。

其地理分布特点是沿滇黔、湘黔古驿道一线分布。

如表4所示,蔡家主要分布在毕节地区的黔西、毕节、纳雍、赫章、织金和六盘水市的水城、六枝特区等;革家主要分布于黄平、凯里、关岭、施秉等地;穿青人主要分布在毕节地区、安顺、六盘水市等地,其中半数以上聚居在织金、纳雍两县。

表5:

贵州省各地区未识别的民族人口分布表:

(单位:

人)

地区

人口数

主要分布县区(市)

毕节

541175

毕节市6510人、大方60366人、织金239369人、纳雍224840人、威宁4831人、赫章3080人、黔西2171人

安顺

83837

关岭60071人、普定县23256人、西委区395人、镇宁96人

黔东南

32109

凯里市12078人、黄平19733人

贵阳

29439

云岩区3835人、清镇市24985人、乌当区426人

六盘水

19384

钟山区16712人、水城县1018人、盘县922人、六枝特区732人

黔西南

4169

兴仁4038人

遵义

190

黔南

166

铜仁

17

总计

710486

贵州的未识别民族的分布特点与历史上的移民关系密切。

民族迁移和历史渊源是民族识别的前提,历史上的民族迁移和汉族移民构成了贵州的多元文化,也是我们了解贵州未识别民族的前提。

从历史上看,东西向的滇黔、湘黔驿道是贵州的移民文化走廊,贵州的民族分化与融合集中在此进行,贵州的未识别民族的形成和分布与东西向的驿道相关。

滇黔、湘黔东西向驿道干线为历代控制西南的主要路线,也是贵州对外联系的生命线。

战国时期楚王派庄蹻入滇,所走路线是经湖南和贵州的黄平、福泉、安顺、兴义等地后进入云南,从此开通了贵州东西向的大道,这也是贵州对外交通最早的道路。

自元初设驿站后,东西交通道路的战略地位更加突出。

明代贵州成为干线交通中心,东西向的滇黔、湘黔古驿道是最主要的对外交通干线。

滇黔驿道由贵州(贵阳)、威清(今清镇)、平坝、普利(今安顺)、安南、普安、盘县等地达云南;湘黔驿道由贵州(今贵阳)经龙里、新添(今贵定)、平越(今福泉)、清平(今凯里炉山)、兴隆(今黄平)、镇远、平溪(今玉屏)等地东出湖南。

明代在从湖南经贵州东、中、西部直达云南的通道一线普遍设置卫所,派驻重兵防守。

贵州境内先后设置了贵州卫、贵州前卫,及永宁、普定、平越、乌撒、普安、赤水、威清、兴隆、新添、清平、平坝、安庄、龙里、安南、都匀、毕节、敷勇、镇西20卫,如加上当时地属贵州而兵辖于湖广都司的偏桥、平溪、镇远、清浪、铜鼓、五开,及万历时于遵义所设威远,共27卫。

各卫下设所、屯、堡等,形成大大小小的军事据点分布各地,且大多集中于自湖南经贵州出入云南一线的交通要道及附近城镇。

清代为配合改土归流和物质运输,对滇黔、湘黔驿道进行整修和改善,并增加了许多驿站。

古驿道的战略地位更显重要,历史上的民族迁移和移民开发多在此干道上展开。

1.东西古道与历代少数民族的迁移

贵州地处四川盆地和广西盆地之间的高原上,西部与云南相接,北与四川盆地相连,东与湖南接壤,南与广西为界。

我国南方的民族,大都源于古代的四大族系,即氐羌、百越、苗瑶和濮人。

秦汉时期西南夷在贵州的分布,在北部主要是濮人,南部地区是百越民族,西面是氐羌民族,东为苗瑶族系。

秦汉后西南地区得到开发,云南的氐羌族和湖广的“五溪蛮”不断进入贵州,出现濮人衰落,羌氐东进,苗瑶西迁、百越北移,汉族南下,先后进入贵州而形成“又杂居,又聚居”的分布状况,民族分化加剧,分别形成众多的民族。

贵州便在秦汉至魏晋南北朝的数百年间,成为古代南方四大族系交汇的交汇处,东西向的滇黔、湘黔古道更是各民族人口迁徙往来的集散地,各种民族文化在这里形成了复杂的多元文化体系,不同文化类型的民族,在贵州都找到了他们生存发展的空间,构成一个绚丽多彩的民族文化长廊。

历代的民族迁移加速了贵州民族分化进程,以至贵州的民族种类众多,名称复杂多样。

如明清时期,“苗蛮”作为对贵州少数民族的统称,其种类十分繁多。

《明一统志》记载的“苗蛮”分有13种,清代田雯《黔书》分有29种,乾隆《贵州通志》列举42种,嘉庆陈浩《苗图并说》分述82种,光绪邹元吉《黔苗图咏》更是分为100种,民国《贵州通志·土民志》将贵州民族分成6个族系85种人。

贵州众多“苗蛮”的存在是民族关系复杂的体现,而且这些“苗蛮”多分布在黔东南和贵阳及其附近的修文、清镇,远者如织金、大方、威宁等地。

即滇黔、湘黔东西向驿道干线是贵州众多“苗蛮”主要集中区。

2.东西古道与历代汉族移民:

自汉代到清代贵州历史上有三次规模大的汉族移民,但明代以前贵州主要是少数民族聚居,这些少数民族主要属于西南四大族系,汉族人数不多,且多零星分散杂居于当地少数民族的汪洋大海之中,天长日久,也难免逐渐被“夷化”。

因此,明代前移入的汉人,大多已同化为当地的少数民族。

如相传战国时被楚国放逐而来的“宋家”、“蔡家”、“龙家”,唐代太原杨氏家族人守播州后形成的“杨保”、“佯僙”等等,都被后来进人的汉族视为当地“苗夷”中的一部分。

明代朱元璋为统一天下,发动了多次“平滇”战争,为扫平踞守在云南的元朝梁王。

洪武十四年,爆发历史上有名的“调北征南”讨伐滇黔的战争,明军从入黔起,就在其范围内尤其是从湖南经贵州东、中、西部直达云南的通道一线普遍设置卫所,派驻重兵防守;各卫下设所、屯、堡等,形成大大小小的军事据点,且大多集中于自贵州延伸于湖南、云南的东西向通道周边。

这些军士,绝大部分来自湖广、江西、四川等地,其移民数估计达六七十万。

。

这些地区“汉多夷少”,而其他则多属“汉夷杂处”或“夷多汉少”地区。

这较之于云南移民在全省的分布相对均衡广泛具有很大差别。

汉族移民入贵州,和少数民族长期交往,出现彼此融合即相互同化的现象。

“苗疆地方,生苗在南,汉人在北,熟苗居其中间,与内地犬牙相错,彼此相安,由来已久”。

不过,明代贵州汉族移民因数量少,且成点线状集中分布在滇黔道沿线,“其地止借一线之路入滇,两岸皆苗。

-----故卫所所治皆中国人,民皆苗也,土无他民,止苗夷,然非一种,亦各异俗”。

交通沿线附近“汉多夷少”的局面使少数民族易被汉族同化,而就全省而言,清中期以前,贵州少数民族人口仍占多数,乾、嘉以后民族构成比例发生明显变化,汉族人口逐步超过少数民族。

因而离交通线较远的偏僻地方仍是“夷多汉少”,这些地方汉族移民易被少数民族所同化。

即所谓“其地有汉民变苗者,大约多江楚之人,懋迁熟习,渐结亲串,日久相沿,浸成异俗”。

明代军屯里不少移民因不堪明廷的欺诈,纷纷逃离交通沿线投入土司的门下。

当时贵州最大的水西、水东土司都收容了不少逃离卫所的汉户屯军充作力役。

正因为如此,民族融合中出现不同的族群,如“宋家”、“蔡家”、“龙家”,“穿青”等。

这些族群的人口占贵州现有待识别民族单位的70%以上,是贵州彻底解决民族识别问题的主要对象。

贵州已识别或待识别的民族名称看,木佬、龙家、佯僙、弈人等族称最早见于元代的方志文献中;蔡家、革家、东家、西家、绕家等族称最早见于明代的方志文献中;而喇叭、卢人、七姓民、里民、穿青、莫家等族称最早见于清代的方志文献中,这说明这些民族群体的出现与元明清三代前后的移民与民族融合相关。

从已识别或未识别的民族看,这些民族多与汉族移民有密切的关系。

“龙家”,民国《清镇县志》载,“侬家,一曰龙家,相传皆外省客籍,又传亦明时奉调来黔,以披龙甲,故名龙家”。

它可能曾是包含有苗族、布依族、汉族和彝族等民族在特定政治背景下所形成的一个稳定的民族集合体。

明初成祖夺建文帝位,有一部分“南京人”忠于建文帝,不愿受成祖统治,逃入水西土司地区,“以夷变夏”,隐蔽起来。

他们依附当地的少数民族龙家,龙家也愿意保护他们,相处很好,但事实上却保持了自己的集团。

所以用“南京——龙家”来表示这个联合性的集团。

南京人原是汉人,但在过去的500年中已深受少数民族的影响,而且主动改风易俗,学习彝语,心理上和汉人有距离。

“穿青”一词,最早见于乾隆《威宁州志》。

据调查,穿青的祖先曾在赣、鄂、湘一带居住,明初随军迁入贵州服役,形成的有地方特点的移民集团。

这与这与地方志、“穿青”人的家谱、墓地碑记、文物记录、民间传说相吻合。

贵州很多民族如布依、苗、彝,甚至仡佬等也有传说是从江西来的,尽管这些传说有些明显是附会的,但穿青人来自江西的传说是可信的。

这是因为:

穿青的老辈子话与江西、湖北、湖南通行的汉语方言有渊源关系;穿青所强调的特点之一是五显的信仰,明初已在江西流行;穿青和江西的联系还找得到线索,有些家谱记载有人回江西,有些和江西的家谱能联上字辈;明初确有江西的大批移民进入贵州。

因此,“穿青”的祖先是在明洪武元年间“调北征南”、“调北填南”随军入黔而形成一个具有地方性特点的汉人移民集团。

宋家和蔡家本中原汉族,因战争被流入到贵州,与当地民族交往融合。

就其语言和生活习俗看,二者分别保留着传统的民族文化。

革家,旧称仡兜,先民是古代僚族支系。

但革家历史溯源也有江西说。

即革家祖公原居江西省,是一名勇猛大将。

六百多年前,他被征调入黔。

而且革家也极有可能是在明代迁入贵州的。

如建国初期黄平革家家族下传其谱一般20-25代,即500年左右,这说明革家也是在明代迁入黄平县。

东家人均言其祖先在明代调北征南时从江西到贵州,如福泉县甘巴哨乡毛栗树村《蓝氏族谱》“蓝氏原籍江西景德镇,明洪武年间迁入黔”;凤山镇吴嘉苏墓碑记载“吾始祖由江西临江府入黔,皆洪武开辟,调北征南,扫清黔境,始封将军。

”

“里民子”一名出现较晚,是明代卫所制度下的逃军和逃户。

里民子在明代归附于水西安氏成为彝族土司的荫庇户,其地位高于水西统治下的其它少数民族,享有穿黑衣的权利。

据晴隆县县内居住的8个姓氏的里民人家谱记载,先民是江西迁来,与楚人的称谓相符。

从各省移民的籍贯看,贵州的汉族移民以江西等地为最多。

移民会馆的数量和其移民数量密切相关。

从贵州地区的各省移民会馆分布比例看,全省214座移民会馆中,江西会馆有74座,四川和湖广会馆各54座,福建会馆13座,秦晋会馆10,黑神庙30座,其它会馆9座,即江西移民会馆占34.45%,其数量位居各省移民会馆之首。

因为江西移民人多势众,故有一些民族群体附会自己亦江西人,目的是在于免受一些汉人歧视。

如不少木佬人认为自己的祖先是从江西等省迁移来贵州的。

尽管有些家族来源于江西的传说是附会的,但贵州未识别民族与移民的历史渊源无法否认。

总之,历史上多次移民造就了该区域各路文化的汇集地,各种族系或移民从四面八方进入贵州,互相穿插,一方面使民族发生分化,出现不同的支系,另一方面又使民族出现融合的趋势。

但由于地形的制约,自古以来少与外界交通,始终处于孤立隔绝的状态,各民族长期恪守自己的文化传统,使本土文化与外来移民文化难以真正融合,出现“融而未合,分而未化”的局面。

同时,也因为历史上贵州意象被有意地丑化和渲染,汉族移民入贵州后以高傲的姿态藐视土著文化,并产生与土著民族耻与为伍的心理,直到今天,虽然已经移民贵州10余代,完全是土生土长的贵州人,有的近百年未回过原籍,但仍耻于称自己为贵州人,典型的如屯堡人。

贵州历代移民对贵州土著文化缺乏认同感,尽可能保留故土的传统文化,加上地形复杂封闭,以至在通道沿线形成许多文化孤岛。

从全省范围来看,这许许多多的“文化孤岛”,又显得千姿百态,融合成为“文化千岛”。

因此,贵州文化基本上仍是各种特色移民文化与贵州少数民族土著文化并存的多元文化。

这也是贵州未识别民族人口众多的原因所在。