教师资格证 综合素质.docx

《教师资格证 综合素质.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教师资格证 综合素质.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

教师资格证综合素质

1、素质教育的内涵

素质教育是面向全体学生的教育;

素质教育是促进学生全面发展的教育;

素质教育是促进学生个性发展的教育;

素质教育是以培养学生的创新精神和实践能力为重点的教育。

2、新课程改革背景下教师角色的转变

从教师与学生的关系看,教师应该是学生学习和发展的促进者;

从教学与课程的关系看,教师应该是课程的建设者和开发者;

从教学与研究的关系看,教师应该是教育教学的研究者;

从学校与社区的关系看,教师应该是社区型的开放教师。

3、“以人为本”的学生观

(1)学生是发展的人:

①学生的身心发展是有规律的;

②学生具有发展潜能;

③学生是处于发展过程中的人。

(2)学生是独特的人:

①学生是完整的人;

②每个学生都有自身的独特性;

③学生与成人之间存在差异。

(3)学生是具有独立意义的人:

①每个学生都是独立于教师的头脑之外,不以教师意志为转移的客观存在;

②学生是学习的主体;

③学生是责权的主体。

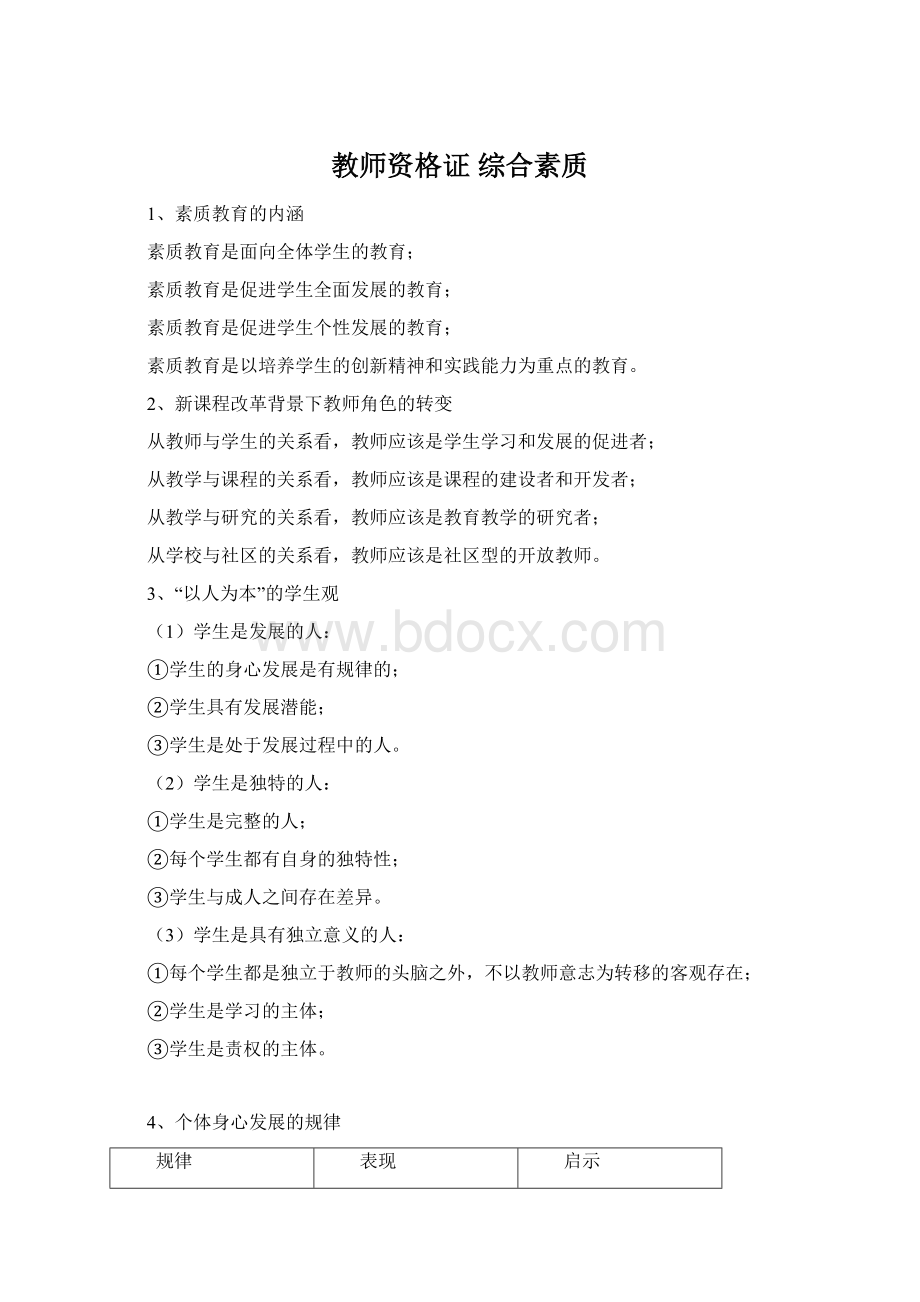

4、个体身心发展的规律

规律

表现

启示

顺序性

个体身心发展是一个由低级到高级、简单到复杂、

由量变到质变的过程

循序渐进

阶段性

个体在不同的年龄阶段表现出身心发展不同的总体特征及主要矛盾,面临着不同的发展任务

分阶段教学,在教育教学的要求、内容和方法的选择上,不能搞“一刀切”

不平衡性

个体内部同一方面的发展不匀速;个体内部不同方面的发展不同步

抓住关键期

互补性

生理机能与生理机能之间、生理机能和心理机能之间可以互补

扬长避短

个别差异性

不同个体或群体之间的发展具有差异性

因材施教

5、《教师职业道德规范》

①爱国守法:

热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义。

全面贯彻国家教育方针,自觉遵守教育法律法规,依法履行教师职责权利。

不得有违背党和国家方针政策的言行。

②爱岗敬业:

忠诚于人民教育事业,志存高远,勤恳敬业,甘为人梯,乐于奉献。

对工作高度负责,认真备课上课,认真批改作业,认真辅导学生,不得敷衍塞责。

③关爱学生:

关心爱护全体学生,尊重学生人格,平等公正对待学生。

对学生严慈相济,做学生的良师益友。

保护学生安全,关心学生健康,维护学生权益。

不讽刺、挖苦、歧视学生,不体罚或变相体罚学生。

④教书育人:

遵循教育规律,实施素质教育。

循循善诱,诲人不倦,因材施教。

培养学生良好品行,激发学生的创新精神,促进学生全面发展。

不以分数作为评价学生的唯一标准。

⑤为人师表:

坚守高尚情操,知荣明耻,严于律己,以身作则。

衣着得体,言语规范,举止文明。

关心集体,团结协作,尊重同事,尊重家长。

作风正派,廉洁奉公。

自觉抵制有偿家教,不利用职务之便谋取私利。

⑥终身学习:

崇尚科学精神,树立终身学习理念,拓宽知识视野,更新知识结构。

潜心钻研业务,勇于探索创新,不断提高专业素养和教育教学水平。

《教师职业道德规范》解读:

①爱国守法——教师职业的基本要求:

教师处理其与国家社会的关系时所应遵循的原则要求。

②爱岗敬业——教师职业的本质要求:

教师处理其与教师事业的关系时所应遵循的原则要求。

③关爱学生——师德的灵魂:

教师处理其与学生的关系时所应遵循的原则要求,关爱学生的范围是全体学生,而不是某一部分。

关爱学生的核心是尊重学生人格。

关爱学生的关键是做到对学生平等公正。

④教书育人——教师的天职:

教师在处理其与职业劳动的关系时所遵循的原则要求。

教师的头脑中必须明确,以分数作为评价学生唯一标准的做法,是教师职业行为明确禁止的。

⑤为人师表——教师职业的内在要求,教师在处理其与自己的关系时应遵循的原则要求。

⑥终身学习——教师专业发展的不竭动力:

教师在处理其与自己发展的关系时应遵循的原则要求。

一般认为,爱岗敬业、教书育人和为人师表是师德的核心内容,关爱学生是最基本内容。

6、教师的主要权利

可能考查形式:

选择题,材料分析题

记忆内容:

教育教学权;学术研究权;

指导评价权;报酬待遇权;

民主管理权;进修培训权。

7、学生的主要权利

可能考查形式:

选择题,材料分析题

记忆内容:

(1)参加教育教学权。

(2)获得学业证书权。

(3)受完法定年限教育权。

(4)隐私权:

不得私自查阅学生的日记、信件、电子邮件、短信等;不得公开公布学生的考试成绩和排名等。

(5)人身自由权:

学校和教师不得以任何理由随意对学生进行搜查,不得对学生关禁闭。

(6)人格尊严权:

学校、教师不得对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。

8、不同主体承担法律责任的情形

【学校】

(1)学校的校舍、场地、其他公共设施,以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准,或者有明显不安全因素的。

(2)学校教师或者其他工作人员体罚或者变相体罚学生,或者在履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德或者其他有关规定的。

(3)学校教师或者其他工作人员在负有组织、管理未成年学生的职责期间,发现学生行为具有危险性,但未进行必要的管理、告诫或者制止的。

【学生或者未成年学生监护人】

(1)学生违反法律法规的规定,违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律,实施按其年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的。

(2)学生行为具有危险性,学校、教师已经告诫、纠正,但学生不听劝阻、拒不改正的。

9、逻辑推理能力题

(1)假言命题推理规则

前推后,否后推否前;

否前、肯后不能推。

(2)真假话问题

直言命题常见矛盾:

所有是——有些非;

所有非——有些是;

某个是——某个非。

复言命题常见矛盾:

A或B——非A且非B;

A且B——非A或非B;

A推B——A且非B。

10、学生心理研究的方法

(2)实验法——自然实验法:

实验法是根据研究目的,改变和控制幼儿的活动条件,以引起其心理活动有规律的变化,从而揭示特定条件与心理活动之间关系的方法。

(4)调查访问法:

调查访问法是研究者通过学前儿童的家长、教师或其他熟悉儿童生活的成人去了解儿童的心理表现。

一、关于赏识教育

1.金无足赤,人无完人。

2.赞扬学生极其微小的进步,比嘲笑其显著的劣迹高明。

3.教育孩子的全部奥秘在于:

相信孩子,解放孩子。

——陶行知

4.生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。

5.一句话,一盏灯,也许改变人一生。

6.了解一滴海水,就是了解大海的前奏;了解一个孩子,就是了解生命的前奏。

7.人性中最本质的需求就是渴望得到赏识,就无形生命而言,每个幼小的生命仿佛都是为得到赏识而来到人世间的。

8.人类本质中最殷切的需求是渴望被肯定。

——威廉•詹姆士

9.培养人就是培养他对前途的希望。

——马卡连柯

二、关于因材施教

1.培养教育人和种花木一样,首先要认识花木的特点,区别不同情况给以施肥、浇水和培养教育,这叫“因材施教”。

——陶行知

2.人像树木一样,要使他们尽量长上去,不能勉强都长得一样高,应当是:

立脚点上求平等,于出头处谋自由。

——陶行知

3.世界上没有才能的人是没有的。

问题在于教育者要去发现每一位学生的禀赋、兴趣、爱好和特长,为他们的表现和发展提供充分的条件和正确引导。

——苏霍姆林斯基

4.深其深,浅其浅,益气益,尊其尊。

——《墨子》

5.孔子教人,各因其材。

6.尺有所短,寸有所长。

三、关于创新与实践

1.教育是知识创新、传播和应用的主要基地,也是培育创新精神和创新人才的摇篮。

——江泽民

2.创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。

——江泽民

3.要解放孩子的头脑、双手、脚、空间、时间,使他们充分得到自由的生活,从自由的生活中得到真正的教育。

——陶行知

4.手脑双全,是创造教育的目的。

中国教育革命的对策是使手脑联盟。

——陶行知

四、关于理想教师

1.教师是人类灵魂的工程师。

——斯大林

2.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐

3.太阳底下最光辉的职业。

4.老师就像蜡烛,燃烧自己,照亮别人。

5.三尺讲台,三寸舌,三寸笔,三千桃李。

6.师者,所以传道授业解惑也。

——韩愈

五、关于师爱

1.热爱孩子是教师生活中最主要的东西。

——苏霍姆林斯基

2.没有爱,就没有教育。

——苏霍姆林斯基

3.让每一个学生在学校里抬起头来走路。

——苏霍姆林斯基

4.要尊重儿童,不要急于对他作出或好或坏的评判。

——卢梭

5.爱,首先意味着奉献,意味着把自己心灵的力量献给所爱的人,为所爱的人创造幸福。

——苏霍姆林斯基

6.教师的爱是滴滴甘露,即使枯萎的心灵也能苏醒;教师的爱是融融春风,即使冰冻了的感情也会消融。

——巴特尔

7.教育植根于爱。

——鲁迅

8.只有爱才是最好的教师,它远远超过责任感。

——爱因斯坦

9.错误在所难免,宽恕就是神圣。

——波普

六、关于为人师表

1.其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

——孔子

2.身教重于言传。

——王夫之

3.要想学生好学,必须先生好学。

惟有学而不厌的先生才能教出学而不厌的学生。

——陶行知

4.动人以言者,其感不深;动人以行者,其应必速。

——李贽

5.使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。

——爱因斯坦

6.要把学生造就成一种什么人,自己就应当是什么人。

——车尔尼雪夫斯基

七、关于挫折

1.通向人类真正伟大境界的道路只有一条--苦难的道路。

——爱因斯坦

2.斗争是掌握本领的学校,挫折是通向真理的桥梁。

——歌德

3.以勇敢的胸膛面对逆境。

——贺拉斯

4.人生布满了荆棘,我们想的惟一办法是从那些荆棘上迅速跨过。

——伏尔泰

5.希望是厄运的忠实的姐妹。

——普希金

6.卓越的人一大优点是:

在不利与艰难的遭遇里百折不挠。

——贝多芬

7.不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻来。

8.逆境是通向真理的第一条路。

——拜伦

八、关于德育

1.在一个人民的国家中还要有一种推动的枢纽,这就是美德。

——孟德斯鸠

2.人不能象走兽那样活着,应该追求知识和美德。

——但丁

3.勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

惟贤惟德,能服于人。

——刘备

4.土扶可城墙,积德为厚地。

——李白

5.有许多种的教育与发展,而且其中每一种都具有自己的重要性,不过道德教育在它们当中应该首屈一指。

——别林斯基

6.教育的唯一工作与全部工作可以总结在这一概念之中——道德。

道德普遍地被认为是人类的最高目的,因此也是教育的最高目的。

——赫尔巴恃

7.人在智慧上应当是明豁的,道德上应该是清白的,身体上应该是清洁的。

——契诃夫

8.道德可以弥补智慧的不足,而智慧却无法弥补道德的不足。

——但丁

九、关于教书育人

1.“师也者,教之以事而喻诸德也。

”——《礼记》

2.“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。

”——陶行知

3.“在教师手里操着幼年人的命运,便操着民族和人类的命运”——陶行知

4.“因为道德是做人的根本。

根本一坏,纵然使你有一些学问和本领,也无甚用处。

”——陶行知

5.“教师的职务是‘千教万教,教人求真’;学生的职务是‘千学万学,学做真人’。

”——陶行知

十、关于爱岗敬业

1.学校要求教师在他的本职工作上成为一种艺术家。

——爱因斯坦

2.像蜡烛为人照明那样,有一分热,发一分光,忠诚而踏实地为人类伟大事业贡献自己的青春。

3.教师进行劳动和创造的时间好比一条大河,要靠许多小的溪流来滋养它。

教师时常要读书,平时积累的知识越多,上课就越轻松。

——苏霍姆林斯基

4.教师是克服人类无知和恶习的大机构中的一个活跃而积极的成员,是过去历史所有高

5.教师的威信首先建立在责任心上。

——马卡连柯

十一、关于理想信念

1.思想是根基,理想是嫩绿的芽胚,在这上面生长出人类的思想、活动、行为、热情、激情的大树。

——苏霍姆林斯基

2.人类的精神与动物的本能区别在于,我们在繁衍后代的同时,在下一代身上留下自己的美、理想和对于崇高而美好的事物的信念。

——苏霍姆林斯基

3.没有信仰,则没有名副其实的品行和生命;没有信仰,则没有名副其实的国土„——美国诗人惠特曼

4.才须学也。

非学无以广才,非志无以成学。

——孔明

5.美的事物在人心中唤起的那种感觉,是类似我们当着亲爱的人的面前时,洋溢于我们心中的喜悦。

——车尔尼雪夫斯基

十二、关于教学方法

1.最有价值的知识是关于方法的知识。

——达尔文

2.活的人才教育不是灌输知识,而是将开发文化宝库的钥匙,尽我们知道的交给学生。

——陶行知

3.好的先生不是教书,不是教学生,乃是教学生学。

——陶行知

4.教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

5.问题不在于教他各种学问,而在于培养他爱好学问的兴趣,而且在这种兴趣充分增长起来的时候,教他以研究学问的方法。

——卢梭

十三、关于自我教育

1.没有自我教育就没有真正的教育。

这样一个信念在我们的教师集体的创造性劳动中起着重大的作用。

——苏霍姆林斯基

2.教育者的个性、思想信念及其精神生活的财富,是一种能激发每个受教育者检点自己、反省自己和控制自己的力量。

——苏霍姆林斯基

3.追求理想是一个人进行自我教育的最初的动力,而没有自我教育就不能想象会有完美的精神生活。

我认为,教会学生自己教育自己,这是一种最高级的技巧和艺术。

——苏霍姆林斯基

4.任何人如果不能教育自己,也就不能教育别人。

——苏霍姆林斯基

5.自我教育需要有非常重要而强有力的促进因素——自尊心、自我尊重感、上进心。

——苏霍姆林斯基

一、周朝

武王伐纣确是真是存在的.殷商末年纣王无道,天下皆为之苦,周武王姬发继承父亲遗志讨伐纣王推翻商朝,开始了周朝!

周朝(前1046年—前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个也是最后一个世袭奴隶制王朝, 其后秦汉开始成为具有从中央到地方的统一政府的大一统国家。

周朝分为“西周”(前11世纪中期-前771年)与“东周”(前770年-前256年)两个时期。

西周由周武王姬发创建,定都镐京(宗周),成王五年营建东都成周洛邑; 公元前770年(周平王元年),平王东迁,定都雒邑(成周),此后周朝的这段时期称为东周。

史书常将西周和东周合称为两周。

其中东周时期又称“春秋战国”,分为“春秋”及“战国”两部分。

二、春秋篇

郑庄公(公元前757年―公元前701年),姬姓,郑氏,名寤生,郑武公之子,春秋初期著名的政治家,被称为“春秋三小霸之首”,是郑国第三位第三任国君,公元前743年―公元前701年在位。

郑庄公在位43年,《左传》从鲁隐公元年记起到鲁桓公11年庄公去世,22年中,他的事迹在《左传》中是有许多记载的。

他是这段时间内《左传》记载的最活跃的一个人物。

《郑伯克段于鄢》是左传中的著名篇章,“将欲取之必先予之”更是成为耳熟能详的名句和策略!

越王勾践(约前520年―前465年),姒姓,又名鸠浅、菼执,夏禹后裔,越王允常之子,春秋末年越国国君。

越王勾践元年(前496年)即位,同年在檇李大败吴师。

越王勾践三年(前494年),被吴军败于夫椒,被迫向吴求和。

三年后被释放回越国,返国后重用范蠡、文种, 卧薪尝胆使越国国力渐渐恢复起来。

越王勾践处在春秋末期,当时吴越正在相爱相杀,互为世仇,发生了很多传奇事故,至今流传度都很高,有史上四大美女的西施溪边洗衣鱼儿痴迷其美貌忘记游泳,渐沉水底;有进能辅佐勾践灭吴退能富甲天下的范蠡;以及至今仍是不放弃的典范勾践,有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦川终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴!

春秋时期是中国历史奴隶社会的瓦解时期。

自公元前770年至公元前476年这段历史时期,史称“春秋时期”。

[1] 鲁国史官把当时各国报导的重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。

(这也解释了为什么史书总是说鲁什么公几年)

春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周敬王四十四年)战国前夕,总共295年。

三、秦朝篇

秦始皇(前259年农历十二月初三—前210年),嬴姓,赵氏,名政,又名赵正(政)、秦政,或称祖龙,秦庄襄王之子。

中国历史上著名的政治家、战略家、改革家,首位完成华夏大一统的铁腕政治人物,也是古今中外第一个称皇帝的君主。

秦朝创立帝制及以三公九卿为代表的中央官制,废除分封制代以郡县制,彻底打破自西周以来的世卿世禄制度,强力维护了国家的统一,强化中央对地方的控制,又推行车同轨、书同文、行同伦统一文化风俗,加强了大一统的凝聚力,奠定中国大一统王朝的统治基础,故称“百代都行秦政法”[5] 。

秦朝结束了自春秋战国以来五百年来诸侯分裂割据的局面,成为中国历史上第一个多民族共融的中央集权制国家。

四、汉朝篇

刘询是中国历史上有名的贤君,在位期间,全国政治清明、社会和谐、经济繁荣、四夷宾服,史称“孝宣之治”,又称“孝宣中兴”,史家称前汉国力在其治下最为强盛。

在以制定庙号、谥号严格而著称的西汉一朝,刘询是四位拥有正式庙号的皇帝之一。

汉朝(前202—220年 )是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉和东汉两个时期,共历二十九帝,享国四百零五年。

汉朝因尚火德故称为炎汉,又因皇室姓刘而被称为刘汉。

汉朝和约略同时期欧洲的罗马帝国并列为当时世界上最先进的文明及强大帝国。

两汉时期奠定汉地范围,极盛时东并朝鲜、南包越南、西逾葱岭、北达阴山。

公元2年,西汉全国人口达六千余万,占当时世界的三分之一。

汉朝文化统一,科技发达,以儒家文化为代表的汉文化圈正式成立,华夏族自汉朝以后逐渐被称为汉族,两汉为华夏文明的延续和挺立千秋做出了巨大贡献。

在科技领域亦颇有成就,如蔡伦改进了造纸术,成为中国四大发明之一,张衡发明了地动仪、浑天仪等。

五、三国时期

诸葛亮幼年丧父,同叔父到南阳躬耕,后追随刘备,为了刘备奠定了三分天下有其一的基础。

蜀汉开国后,被封为武乡侯,对内抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道,对外联吴抗魏,为实现光复大汉的政治理想,数次北伐,但因缺乏良将而失败,最后病逝于五丈原。

刘禅追谥其为忠武侯,故后世常以武侯、诸葛武侯尊称诸葛亮。

东晋政权因其军事才能特追封他为武兴王。

东汉末年,外戚专权,宦官秉政,政治腐败,天灾不断。

汉灵帝中平元年(184年),黄巾起义爆发,从此开始了近一百年的战乱时代。

黄巾起义被镇压后,外戚、宦官在内斗中失去权柄,永汉元年(189年),董卓控制朝廷 ,初平三年(192年),董卓被吕布所杀,李傕、郭汜控制东汉王朝 。

此后各地诸侯开始各自为战,最终剩下三个诸侯并各自称帝,是为蜀汉、东吴和曹魏。

三国(220年-280年)是上承东汉下启西晋的一段历史时期,分为曹魏、蜀汉、东吴三个政权。

赤壁之战时,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的雏型。

220年,曹丕篡汉称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。

次年刘备在成都延续汉朝,史称蜀汉。

222年刘备在夷陵之战失败,孙权获得荆州大部。

223年刘备去世,诸葛亮辅佐刘备之子刘禅与孙权重新联盟。

229年孙权称帝,国号“吴”,史称东吴,至此三国正式成立。

此后的数十年内,蜀汉诸葛亮、姜维多次率军北伐曹魏,但始终未能改变三足鼎立的格局。

曹魏后期的实权渐渐被司马懿掌控。

263年,曹魏的司马昭发动魏灭蜀之战,蜀汉灭亡。

两年后司马昭病死,其子司马炎废魏元帝自立,建国号为“晋”,史称西晋。

公元280年,西晋灭东吴,统一中国,至此三国时期结束,进入晋朝时期。

六、南北朝

太武帝拓跋焘(408年—452年3月11日),字佛狸伐,鲜卑族,明元帝拓跋嗣长子,母明元密皇后杜氏,北魏第三位皇帝(424年―451年在位),同时也是杰出的军事统帅。

南北朝(420年—589年 )是南朝和北朝的合称。

南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。

南朝(420年—589年)包含刘宋、南齐、南梁、南陈四朝;北朝(439年—581年)则包含北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。

南北两方虽各有朝代更迭,但长期维持对峙形势,故称为南北朝。

七、隋唐篇

唐太宗李世民(公元598年1月28日【一说599年1月23日】-公元649年7月10日),祖籍陇西成纪,是唐高祖李渊和窦皇后的次子,唐朝第二位皇帝,杰出的政治家、战略家、军事家、诗人。

隋唐时期(581年—907年),为隋朝(581—618年)和唐朝(618—907年)两个朝代的合称,也是中国历史上最强盛的时期。

是经历了五胡乱华和南北朝两个漫长时期后的两个大一统皇朝。

在民族思想上比较开放。

两朝在政治、军事、文化、经济、科技上达到前所未有的发展,隋唐两朝君主在治国政策上较为开明,也影响了周边诸国向中国朝贡、学习。

隋文帝开皇九年(589年)在二百八十多年的战乱之后重新统一了中国。

隋末大乱严重分裂,经过九年的统一战争唐朝建立。

所以史学家常把“隋唐”并称。

在这三百多年间中国的封建社会得到很大的发展。

隋朝鼎盛时期北至东北辽宁一带,西至新疆的塔克拉玛干沙漠地区,东临东海,南至越南北部一带。

唐朝鼎盛时期北至贝加尔湖以北和外兴安岭,西至中亚的咸海,东至库页岛,南至越南北部。

隋唐时,典章制度方面多有建树,如三省六部制、科举制、两税法等,对后世影响深远。

科举制萌发于南北朝,真正成型是在唐朝。

李隆基(685年9月8日—762年5月3日),即唐玄宗,先天元年(712年)至天宝十五年(756年)在位,因安史之乱而退位,是唐朝在位最长的皇帝,亦是唐代极盛时期的皇帝。

唐睿宗李旦第三子,故又称李三郎,母窦德妃。

唐朝,从公元618年建立,到907年被朱温灭掉,共存在了289年。

唐朝分前期和后期,中间以安史之乱为界限,前期是昌盛期,后期则是衰亡期。

唐高祖建立了唐朝,而唐太宗李世民领兵用十年时间完成了统一大业。

李世民通过玄武门之变成功登位后,励精图治使唐朝在中国封建社会空前繁荣,出现了“贞观之治”,在政治、经济、文化等各方面都居于当时世界领先地位。

此后,唐玄宗时期又出现了“开元盛世”,国强民富,升平之世再次出现。

但同样也是在唐玄宗时期发生了安史之乱,从此唐朝走向了衰亡。

唐德宗李适(kuò)(742年5月27日―805年2月25日),唐代宗李豫长子,唐朝第九位皇帝(779年6月12日―805年2月25日在位)。

李适在位前期,以强明自任,坚持信用文武百官,严禁宦官干政,用杨炎为相,废租庸调制,改行“两税法”,颇有一番中兴气象。

后任用卢杞等,政局转坏。

建中四年(783年),爆发“泾原兵变”,李适出逃奉天,后依靠李晟等平乱。

执政后期,李适委任宦官为禁军统帅,在全国范围内增收间架、茶叶等杂税,导致民怨日深。

对藩镇多事姑息,使其势力日渐增强。

他在位时期,对外联合回纥、南诏,打击吐蕃,成功扭转对吐蕃的战略劣势,为唐宪宗的“元和中兴”创造了较为有利的外部环境。

八、宋朝篇

1022年赵祯即位,时年十三岁。

他在位初期,由章献明肃皇后刘氏垂帘听政,至明道二年(1033年)始亲政。

在位中期爆发第一次“宋夏战争”,经三年交战后,双方签订“庆历和议”。

期间,辽朝趁机重兵压境,迫宋增输岁币,史称“重熙增币”。

庆历三年(1043年),赵祯任用范仲淹等开展“庆历新政”,改善政局,但因反对势力庞大,改革旋即中止。

嘉祐八年(1063年),赵祯崩逝,享年五十四岁。

在位四十二年,为宋朝在位时间最长的皇帝。

宋朝(960年—1279年)是中国历史上承五代十国下启元朝的朝代,分北宋和南宋两个阶段,共历十八帝,享国三百一十九