附录一 中国当代生态文学作品年表.docx

《附录一 中国当代生态文学作品年表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《附录一 中国当代生态文学作品年表.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

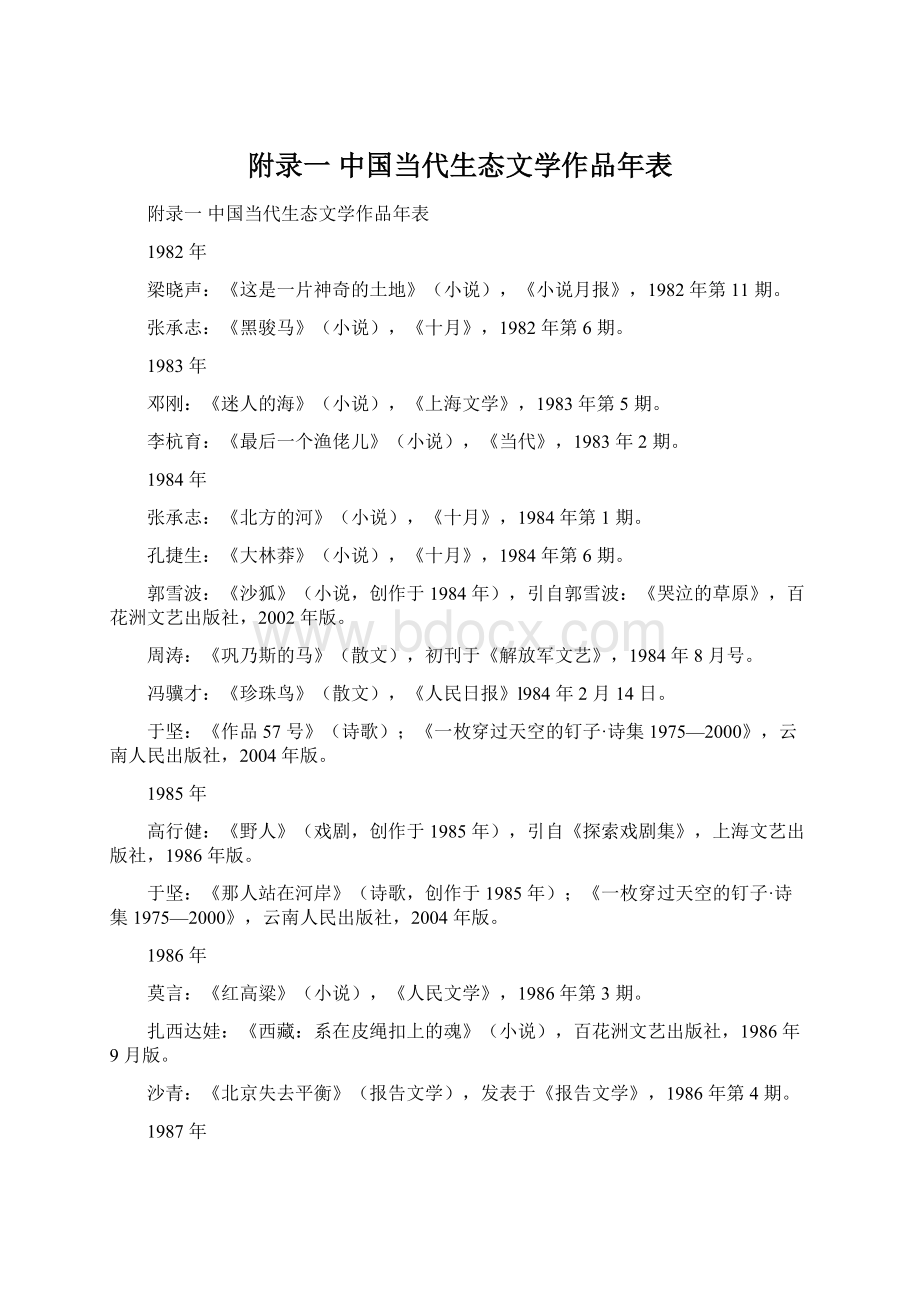

附录一中国当代生态文学作品年表

附录一中国当代生态文学作品年表

1982年

梁晓声:

《这是一片神奇的土地》(小说),《小说月报》,1982年第11期。

张承志:

《黑骏马》(小说),《十月》,1982年第6期。

1983年

邓刚:

《迷人的海》(小说),《上海文学》,1983年第5期。

李杭育:

《最后一个渔佬儿》(小说),《当代》,1983年2期。

1984年

张承志:

《北方的河》(小说),《十月》,1984年第1期。

孔捷生:

《大林莽》(小说),《十月》,1984年第6期。

郭雪波:

《沙狐》(小说,创作于1984年),引自郭雪波:

《哭泣的草原》,百花洲文艺出版社,2002年版。

周涛:

《巩乃斯的马》(散文),初刊于《解放军文艺》,1984年8月号。

冯骥才:

《珍珠鸟》(散文),《人民日报》l984年2月14日。

于坚:

《作品57号》(诗歌);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

1985年

高行健:

《野人》(戏剧,创作于1985年),引自《探索戏剧集》,上海文艺出版社,1986年版。

于坚:

《那人站在河岸》(诗歌,创作于1985年);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

1986年

莫言:

《红高粱》(小说),《人民文学》,1986年第3期。

扎西达娃:

《西藏:

系在皮绳扣上的魂》(小说),百花洲文艺出版社,1986年9月版。

沙青:

《北京失去平衡》(报告文学),发表于《报告文学》,1986年第4期。

1987年

沙青:

《皇皇都城》(报告文学,创作于1987年);《平衡木上的跳跃》,中国新闻出版社,1987年版。

于坚:

《避雨之树》(诗歌,创作于1987年);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

于坚:

《黑马》(诗歌,创作于1987年);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

孙惠柱、费春放:

《中国梦》(戏剧,创作于1987年),引自《剧作家》,2002年第1期。

1988年

沙青:

《依稀大地湾》(报告文学),《十月》,1988第5期。

徐刚:

《伐木者,醒来!

》(报告文学),《新观察》,1988年第2期。

1989年

麦天枢:

《挽汾河》(报告文学),《山西文学》,1989年第1期。

刘贵贤:

《生命之源的危机》(报告文学),昆仑出版社,1989年版。

冰心:

《我喜爱小动物》(散文,创作于1989年);《冰心全集》第8卷,海峡文艺出版社,1994年版。

于坚:

《阳光下的棕榈树》(诗歌,创作于1989年);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

哲夫:

《黑雪》(小说,创作于1989年),引自《哲夫文选·第一卷》,美国强磊出版社,2006年版。

过士行:

《鱼人》(戏剧,创作于1989年),引自过士行:

《坏话一条街——过士行剧作集》,中国国际广播出版社,1999年5月版。

海子:

《面朝大海,春暖花开》(诗歌,创作于1989年),引自西川编:

《海子的诗》,人民文学出版社,1994年4月版。

1990年

于坚:

《避雨的鸟》(诗歌,创作于1990年);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

1991年

哲夫:

《毒吻》(小说,创作于1991年),引自《哲夫文选·第二卷》,美国强磊出版社,2006年版。

马役军:

《黄土地,黑土地》(报告文学),《当代》,1991年第5期。

1992年

王治安:

《国土的忧思》(报告文学,创作于1992年),引自王治安:

《人类生存三部曲》四川人民出版社,2000年版。

1993年

张抗抗:

《沙暴》(小说),《小说界》,1993年第2期。

1994年

翟永名:

《拿什么来关爱婴儿?

》(诗歌),《翟永明诗集》,成都出版社,1994年版。

哲夫:

《天猎》(小说,上下卷),中国文联出版公司,1994年5月版。

哲夫:

《地猎》(小说),中国文联出版公司,1994年5月版。

何建明:

《共和国告急》(报告文学,发表于1994年),新世纪出版社,2004年版。

1995年

张炜:

《怀念黑潭中的黑鱼》(小说,创作于1995年),引自小说集《怀念黑潭中的黑鱼》,北岳文艺出版社,2001年版。

苇岸:

《大地上的事》(散文集),中国对外翻译出版公司,1995年版。

于坚:

《棕榈之死》(诗歌);《一枚穿过天空的钉子·诗集1975—2000》,云南人民出版社,2004年版。

1996年

陈桂棣:

《淮河的警告》(报告文学),《当代》,1996年第2期。

李松涛:

《拒绝末日》(诗歌),春风文艺出版社,1996年版。

王治安:

《靠谁养活中国》(报告文学,创作于1996年),引自王治安:

《人类生存三部曲》,四川人民出版社,2000年版。

1997年

李青松:

《遥远的虎啸》(报告文学),中国和平出版社,1997年8月版。

张炜:

《鱼的故事》(小说,创作于1997年),获“中国环境文学奖”,引自小说集《鱼的故事》,时代文艺出版社,2001年出版。

1998年

于坚:

《哀滇池》(诗歌),《O档案——长诗七部与便条集》,云南人民出版社,2004年版。

1999年

王治安:

《悲壮的森林》(报告文学,创作于1999年),《人类生存三部曲》四川人民出版社,2000年版。

张炜:

《圣华金的小狐》(散文),华夏出版社,1999年1月版。

彭鸽子:

《红嘴鸥的寻觅》(小说),中国青年出版社,1999年10月版。

胡发云:

《老海失踪》(小说),初载《中国作家》1999年第1期。

方敏:

《大绝唱》(小说),初发表于《小说选刊》(长篇小说增刊),1999年第2期,第214——245页。

湖南少年儿童出版社,2000年版。

2000年

徐刚:

《长江传》(报告文学),福建教育出版社,2000年2月版。

包国晨:

《寻觅第一峰》(散文诗),中国文联出版社,2000年版。

李青松:

《林区与林区人》(报告文学),花山文艺出版社版,2000年版。

周晓枫:

《鸟群》(散文),云南人民出版社,2000年5月版。

苇岸:

《太阳升起以后》(散文),中国工人出版社,2000年5月版。

2001年

杜光辉:

《哦,我的可可西里》(小说),《小说界》,2001年第1期。

郭雪波:

《大漠狼孩》(小说),中国文联出版社,2001年版。

陈应松:

《豹子最后的舞蹈》(小说),初发表于《钟山》,2001年3月。

苇岸:

《上帝之子》(散文),湖北美术出版社,2001年版。

2002年

陈应松:

《松鸦为什么鸣叫》、《云彩擦过悬崖》(小说),《钟山》,2002年第2期。

李存葆:

《大河遗梦》(散文),解放军文艺出版社,2002年1月版。

温亚军:

《驮水的日子》(小说),初发表于《天涯》,2002年第3期。

2003年

郭雪波:

《大漠狼孩》(小说),中国文联出版社,2003年版。

陈应松:

《独摇草》,《钟山》,2003年第6期。

2004年

哲夫:

《长江生态报告》、《黄河生态报告》、《淮河生态报告》(长篇生态纪实文学丛书),花山文艺出版社,2004年12月版。

林宋瑜:

《蓝思想》(散文),中国工人出版社,2004年1月版。

姜戎:

《狼图腾》(小说),长江文艺出版社,2004年4月版。

沙戈:

《草地》(诗歌),发表于《诗刊》,2004年4月号上半月刊。

2005年

成春:

《钓鱼郎的悲剧》(散文诗),引自华海:

《当代生态诗歌》,作家出版社,2005年版。

巫嘎:

《松果》(诗歌),转引自华海:

《向松果学习》,《清远日报》2005年9月11日版。

黄礼孩:

《飞鸟和昆虫》(诗歌),转引自华海:

《与自然在一起》;《清远日报·周末特刊》,2005年4月24日。

南蛮玉:

《水的手语》(诗歌),引自华海:

《用手语交谈》,《清远日报·周末特刊》2005年5月15日。

2006年

哲夫:

《世纪之痒——中国生态报告》,长江文艺出版社,2006年10月版。

华海:

《铁轨,穿过风景线》、《悬崖上的红灯》、《把笔从笔架河中提起》、《天湖》、《喊山》(诗歌),引自《华海生态诗抄》,大众文艺出版社,2006年版。

沈河:

《替一棵树说话》(诗歌),转引自华海:

《替一棵树说话》,《清远日报》2006年7月23日A3版。

李晋瑞:

《原地》,长江文艺出版社2006年8月

附录二中国当代部分生态作家简介

1.徐刚(1945—)

崇明岛农人之后,北京大学中文系才子,诗人。

近十多年主要从事人与自然的研究和环境文学写作。

主要作品有《伐木者,醒来!

》、《中国,另一种危机》、《绿梦》、《倾听大地》、《守望家园》、《地球传》、《长江传》、《国难》等。

徐刚的作品曾获得过首届徐迟报告文学奖、中国环境文学奖、中国图书奖、冰心文学奖等奖项。

我们几乎可以称徐刚为中国的卡尔逊,他的《伐木者,醒来!

》对中国环境发出的棒喝之声以及所起的警醒作用,应可比于卡尔逊的《寂静的春天》之于美国。

从1978年以来,徐刚致力于中国环境问题的写作,已成为我国当代环境文学的一方重镇。

徐刚认为:

文学不仅要写人与社会,还要写人与自然。

关于大地的报告文学,是最激动人心的,因为人只有在天地之间方能生存、发展。

文学忽略天地的时间太长了,在失去源头之后,文学的萎缩是无可避免的,文坛正日益变得像个戏台。

他的作品惊醒世人:

我们正走在一条离物质财富越来越近,离江河山川越来越远的不归路上。

从惊醒国人的《伐木者,醒来!

》到对长江污染透出深深忧虑和反思的《长江传》,再到对满目疮痍的地球进行冷峻解剖和认真思考的《守望家园》,徐刚与人类的生存家园结下了不解之缘。

在徐刚的思想意识中,环境文学是生命文学,他不仅仅写环境,也不仅仅写伐树和长江污染,真正的意义在于写生命,写一切生命的开始、过程和终结。

追思自然,追问生命,是徐刚作品的灵魂。

2.沙青(1954—)

原名李沙青,北京人。

1979年后历任《北京晚报》和《北京日报》记者、新闻部主任、编委,北京师范大学鲁迅文学院研究生班学员。

1986年开始发表作品。

1990年加入中国作家协会。

著有报告文学《北京失去平衡》、《皇皇都城》、《依稀大地湾》,特写集《平衡木上的跳跃》,小说《个人道德》、《绿色备忘录》等。

1986年发表第一篇全景式报告文学《北京失去平衡》(《报告文学》(1986年第4期)),引起文坛关注,荣获第四届全国优秀报告文学奖。

评论认为“《北京失去平衡》开启了中国生态文学的大门”。

3.哲夫(1954—)

著名环保作家,原名孙志坚,籍贯北京丰台。

中国环境文化促进会理事,山西省环境文化促进会副会长、中国作协会员,山西省作协副主席,国家一级作家。

著有黑色生态批判系列长篇:

《黑雪》、《毒吻》、《极乐》、《天猎》、《地猎》、《天欲》、《地欲》、《人欲》等,纪实文学有《长江生态报告》、《黄河生态报告》、《淮河生态报告》等,电影有《毒吻》、《零点行动》等。

1997年在国内出版《哲夫文集》十卷本,2003年在美国出版《哲夫文选》十卷本。

作品曾获中国首届环保文学优秀作品奖、中国图书奖、冰心文学奖、“华表奖”提名奖、“北京文学奖”、“赵树理文学奖”等奖项。

哲夫是中国环境文学的奠基者和创始人,他先后创作发表上千万字的环境文学作品,也是中国环境文学创作的高产作家。

哲夫的环境文学创作经历了三个阶段:

第一阶段,他以文学的想象创作了大量环保小说,出版了《黑雪》、《毒吻》、《猎天》、《猎地》等作品,挖掘和批判人类灵魂中破坏自然的劣根性;第二阶段,他用手中的笔直击严峻的环境现实,通过纪实文学作品《中国档案》、《黄河追踪》、《长江怒语》、《帝国时代的黄河》、《长江生态报告》、《黄河生态报告》、《淮河生态报告》,为中国环保事业呐喊;第三阶段,他以自己的创作行为直接参与环境保护事业,无畏地批评环境污染和生态破坏违法行为。

他还以政协委员和人大代表的身份参政议政,推动中国环境保护事业的制度性建设和民主化建设。

从1990年代至今,哲夫不断创作出大量长篇生态环保纪实文学。

哲夫的声音低沉而富有感染力,像他的文字一样,洋溢着浪漫主义和乐观主义情绪。

即使写环保,他的笔下,也有调侃戏谑,但轻松的表面下,隐藏的,是沉重。

在一个人人喊环保但环境却日渐衰微的年代,他有的只是“一管秃笔,一颗人心,一部头脑,一介身躯尔”,却以著书立说的方式,直斥环保的软肋,怪不得有人说他是唐吉诃德。

4.李青松(1963—)

辽宁彰武人。

毕业于中国政法大学法律系,现任《中国绿色时报》理论与副刊部主任。

初中时开始文学创作,至今已发表文学作品一百余万字。

报告文学《创叔》曾获全国首届国土报告文学评奖特等奖。

近年来,把目光投向大自然,关注野生动物的命运及人类与自然的关系,创作了系列生态报告文学,代表作有《最后的种群》、《遥远的虎啸》、《秦岭大熊猫》、《蛇胆的诉讼》、《国宝和它的保护者》、《北京古树群》、《告别伐木时代》、《林区与林区人》等多篇,作品多关注野生动物的命运以及人类与大自然的关系,揭示出珍稀动植物遭摧残的现状和生态遭破坏的现实,告诫读者:

保护野生动物,改善生态环境的过程实际上也是改善人性和人类灵魂的过程。

5.王治安(1936—)

笔名安然、欣然,四川剑阁人。

中共党员。

1964年毕业于西南师范大学。

历任四川日报社文艺副刊部编辑,高级记者。

中国散文旅游文学研究会理事,四川省记者文学艺术研究会理事。

1998年加入中国作家协会。

在三十多年的记者生涯中,撰写了大量的消息、通讯、调查报告和评论、杂文、随笔等。

70年代初开始发表文学作品,曾在省内外文学刊物上发表报告文学、散文、杂文多篇,出版作品有:

“人类生存三部曲”——《国土的忧思》、《靠谁养活中国》、《悲壮的森林》,以及《希望在中国》、《中国缉假行动》、《生活没有梦幻》、《人生一万八千日》、《怪才刘声道》、《血祭黄土地》等13部报告文学、传记文学和电视文学剧本集,共三百多万字。

这些作品,在社会上产生了广泛的影响,特别是反映人口、土地、粮食、生态环境问题的长篇报告文学《国土的忧思》(原名《啊,国土——忧患的警钟》)一书,被四家报纸连载,有七八十种报刊发表消息或评论向读者介绍,香港《星岛日报》还发表了评论文章,再版时由英籍华裔著名女作家韩素音作序,由香港著名作家刘济昆写跋,并改编成电视剧《血祭黄土地》(由峨眉电影制片厂拍摄,上、下集),荣获第三届成都市“金芙蓉”文学奖、第七届城市出版社优秀图书一等奖、四川省优秀图书奖、四川省优秀报告文学奖二等奖;《靠谁养活中国》一书也引起强烈的社会反响,荣获第四届成都市“金芙蓉”文学奖、首届四川省“记者文学奖”一等奖、“第六届中国人口文化奖”一等奖。

6.陈桂棣(1942—)

1942年生,安徽省怀远县人。

中国作家协会会员,国家一级作家。

1986年从事专业创作。

1990年任合肥作家协会主席,现为中国作家协会会员。

作品有长篇小说、电影、电视、广播剧和歌剧等;长篇报告文学有《主人》(与张锲合作)、《不死的土地》、《悲剧的诞生》、《一起诈骗的背后》、《焦裕禄怎样走出兰考》、《淮河的警告》、《民间包公》(与吴春桃合作)等。

其中《主人》获1984年《当代》文学奖,《淮河的警告》获首届中华文学选刊奖和首届鲁迅文学奖。

作品译介到美国,日本、加拿大等。

现为安徽省合肥市作家协会主席。

陈桂棣曾说:

“报告文学要弘扬正气,就不应该回避生活中敏感的问题。

因为有些敏感问题往往正是改革的难点和必须突破点,也是社会的焦点和人民关心的热点。

也许,作家只有敢于去思考那些尚不成熟的乐西,才有可能写出警世之作。

可以说,血性和艺术的于一个作家同样重要,没有痛苦的探索和足够的勇气,恐怕就不会有真正的发现和最有价值的文学作品”。

7.于坚(1954—)

诗人,生于昆明。

14岁辍学,在故乡闲居。

16岁以后当过铆工,电焊工、搬运工、宣传干事、农场工人、大学生、大学教师、研究人员等。

其间曾漫游云南高原及中国各地。

20岁开始写诗,25岁发表作品。

曾与同学创办银杏文学社。

与诗人韩东、丁当等创办《他们》文学杂志。

另著有诗集《空地》。

第三代诗歌的代表性诗人,以世俗化、平民化的风格为自己的追求,其诗平易却蕴深意,是少数能表达出自己对世界哲学认知的作家。

著有诗集《诗六十首》(1989),文集《棕皮手记》等10余种。

拍摄有纪录片《来自1910的列车》、《慢》等。

曾获《联合报》十四届诗歌奖、《人民文学》诗歌奖、首届华语文学传媒大奖。

出版5卷本《于坚文集》。

8.郭雪波(1948—)

蒙古族,出生在内蒙古科尔沁沙地的库伦旗。

从小受喇嘛教、蒙古文化和汉文化熏陶,尊崇蒙古族原始宗教——萨满教所崇尚的大自然崇拜。

1975年开始发表作品。

1980年毕业于中央戏剧学院戏剧文学系编剧专业。

1988年加入中国作家协会。

自1968年参加工作以来,历任内蒙古哲盟歌舞团创作员,内蒙古社科院文学所实习研究员,中国文联出版公司编辑,农村读物出版社文艺编辑室主任,现任职于北京华文出版社副编审、编辑部主任、中国环境文学研究会理事。

郭雪波以其与众不同的成长背景和心理感受,创造了一篇篇内涵深刻、锋芒直露的以沙漠为题材的生态小说,被称誉为“大漠之子”。

他的中篇小说《大漠魂》曾获台湾十八届联合报文学奖中篇小说首奖,在世界华人文坛引起轰动;短篇小说《沙狐》入选联合国出版的《国际优秀小说选》,根据《沙狐》改编的广播剧获国家“五个一工程”奖,小说集《沙狼》曾获第五届全国少数民族文学奖“骏马奖”。

《沙狐》和《沙漠传奇》分别译成英、法、日文出版。

《继父》获台湾《中央日报》宗教文学奖。

9.华海

生态诗歌理论的积极探索者和创作实践者。

上世纪60年代出生于江苏,扬州师范学院中文系毕业后,先在扬州教书,90年代初到广东清远电视台工作,1998年任清远市委机关秘书。

主要作品诗文集《一个人走》(哈尔滨出版社,2002年版)、《华海生态诗抄》(大众文艺出版社,2006年版)、《当代生态诗歌》(作家出版社,2005年版)。

华海诗文集《一个人走》入编中国社科院主编的《中国新诗总目》,诗人还被诗刊社聘为理事。

《华海生态诗抄》是国内首部生态诗歌集,该书对零散、原生的生态诗歌创作进行了评论、研究,以推动诗人进行自觉的生态诗歌写作。

华海的诗歌《天湖》、《把笔从笔架河中提起》、《铁轨,穿过风景线》、《悬崖上的红灯》、《进山》、《和鸣》、《月影》、《喊山》、《山气》、《山望》、《山行》等诗作“构造了宁静而幽远、澄明而生动的独特的生态诗境。

”(诗人杨亚杰语)。

10.胡发云(1949—)

武汉人。

曾任焊工、车间统计员、厂工会干事等职。

1984年到武汉市文联文学创作所任合同制作家,后转为专业作家至今。

1987年毕业于武汉大学中文系首届作家班。

中国作协会员。

80年代初开始发表小说、散文、随笔、纪实文学作品。

近年来发表的主要作品有中篇小说《处决》、《麻道》、《老海失踪》、《死于合唱》、《隐匿者》、《思想最后的飞跃》、《驼子要当红军》、《葛麻》、《媒鸟5》、《老同学白汉生之死》、《射日》及短篇小说《晓晓的方舟》等,此外,还有《邂逅死亡》、《老傻》等一些散文、随笔和艺术散论。

出版过个人文集四卷——小说集《晕血》,散文集《冬天的礼品》,纪实文学集《轮空,或再一次选择》,诗集《心灵的风》,及纪实作品专著《第四代女性》。

数十次获得省、市及全国文学奖项。

中篇小说《老海失踪》标志着生态小说取得突出的成就。

11.温亚军(1967—)

陕西省岐山县人。

1984年10月入伍,先后在新疆英吉沙县武警中队任炊事员、饲养员、班长。

1986年起尝试写小说,1989年开始在《解放军文艺》、《昆仑》、《中国西部文学》等刊物发表中短篇小说;1994年调入乌鲁木齐,任武警新疆总队政治部宣传处干事;2001年调入北京。

现为武警总部中国武警杂志社编辑。

1992年以来,先后在《天涯》、《人民文学》、《十月》、《花城》、《北京文学》、《当代》、《山花》、《大家》、《上海文学》等杂志发表小说200多万字。

著有长篇小说《仗剑西天》、《无岸之海》、《岸边的潘多娜》,中短篇小说集《白雪季》、《苦水塔尔拉》、《寻找大舅》、《硬雪》等多部。

中、短篇小说多次被《小说选刊》、《小说月报》、《新华文摘》、《作品与争鸣》、《中华文学选刊》、《作家文摘》和《中篇小说选刊》转载,被收入多种年度小说选本。

有的作品被翻译成日、法文。

其短篇小说《驮水的日子》获第三届鲁迅文学奖。

12.姜戎(1949—)

北京人。

北京某大学研究人员。

政治经济学专业,偏重政治学方面。

1967年自愿赴内蒙古额仑草原插队。

1978年返城。

1979年考入社科院研究生院。

作品《狼图腾》:

1971年起腹稿于内蒙古锡盟东乌珠穆沁草原。

1997年初稿于北京。

2003年岁末定稿于北京。

2004年4月出版。

厦大生态文学研究团队中文参考文献

(本来没打算把这个参考书目公开的,最近发现团队的成员已经将之公布于别的博客上,于是觉得还是把正版也公布吧。

最近又为这个书单加了几本书——王诺)

一、 专业类

王 诺,《欧美生态批评》,上海:

学林出版社2008年。

王 诺,《欧美生态文学》,北京:

北京大学出版社2003年。

王 诺,《生态与心态》,南京:

南京大学出版社2007年。

鲁枢元主编,《自然与人文:

生态批评学术资源库》,上海:

学林出版社2006年。

鲁枢元,《生态批评的空间》,上海:

华东师大出版社2006年。

鲁枢元,《生态文艺学》,西安:

陕西人民教育出版社2000年。

曾繁仁,《生态存在论美学论稿》,长春:

吉林人民出版社2003年。

曾繁仁主编,《当代生态文明视野中的美学与文学》,郑州:

河南人民出版社2006年。

李美华,《英国生态文学》,上海:

学林出版社2008年。

夏光武,《美国生态文学》,上海:

学林出版社2009年。

周湘鲁,《俄罗斯生态文学》,上海:

学林出版社2009年。

胡志红,《西方生态批评研究》,北京:

中国社会科学出版社2006年。

朱新福,《美国文学中的生态思想研究》,苏州:

苏州大学出版社2006年。

杨素梅、闫吉青,《俄罗斯生态文学论》,北京:

人民文学出版社2006年。

龙 娟,《环境文学研究》,长沙:

湖南师范大学出版社2005年。

张艳梅、吴景明、蒋学杰,《生态批评》,北京:

人民出版社2007年。

程 虹,《寻归荒野》,北京:

三联书店2001年。

徐恒醇,《生态美学》,西安:

陕西人民教育出版社2000年。

章海荣编著,《生态伦理与生态美学》,上海:

复旦大学出版社2005年。

黄秉生,《生态美学探索》,北京:

民族出版社2005年。

张 华,《生态美学及其在当代中国的建构》,北京:

中华书局2006年。

彭松乔,《生态视野与民族情怀:

生态美理论及生态批评论稿》,武汉:

武汉出版社2006年。

陈望衡,《环境美学》,武汉:

武汉大学出版社2007年。

盖 光,《文艺生态审美论》,北京:

人民出版社2007年。

王立、沈传河、岳庆云,《生态美学视野中的中外文学作品》,北京:

人民出版社2007年。

韩德信,《中国文艺学的历史回顾与向生态文艺学的转向》,北京:

人民出版社2007年。

岳友熙,《生态环境美学》,北京:

人民出版社2007年。

曾永