通史复习届《步步高》大二轮总复习与增分策略配套资料word文档板块一第3讲.docx

《通史复习届《步步高》大二轮总复习与增分策略配套资料word文档板块一第3讲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通史复习届《步步高》大二轮总复习与增分策略配套资料word文档板块一第3讲.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

通史复习届《步步高》大二轮总复习与增分策略配套资料word文档板块一第3讲

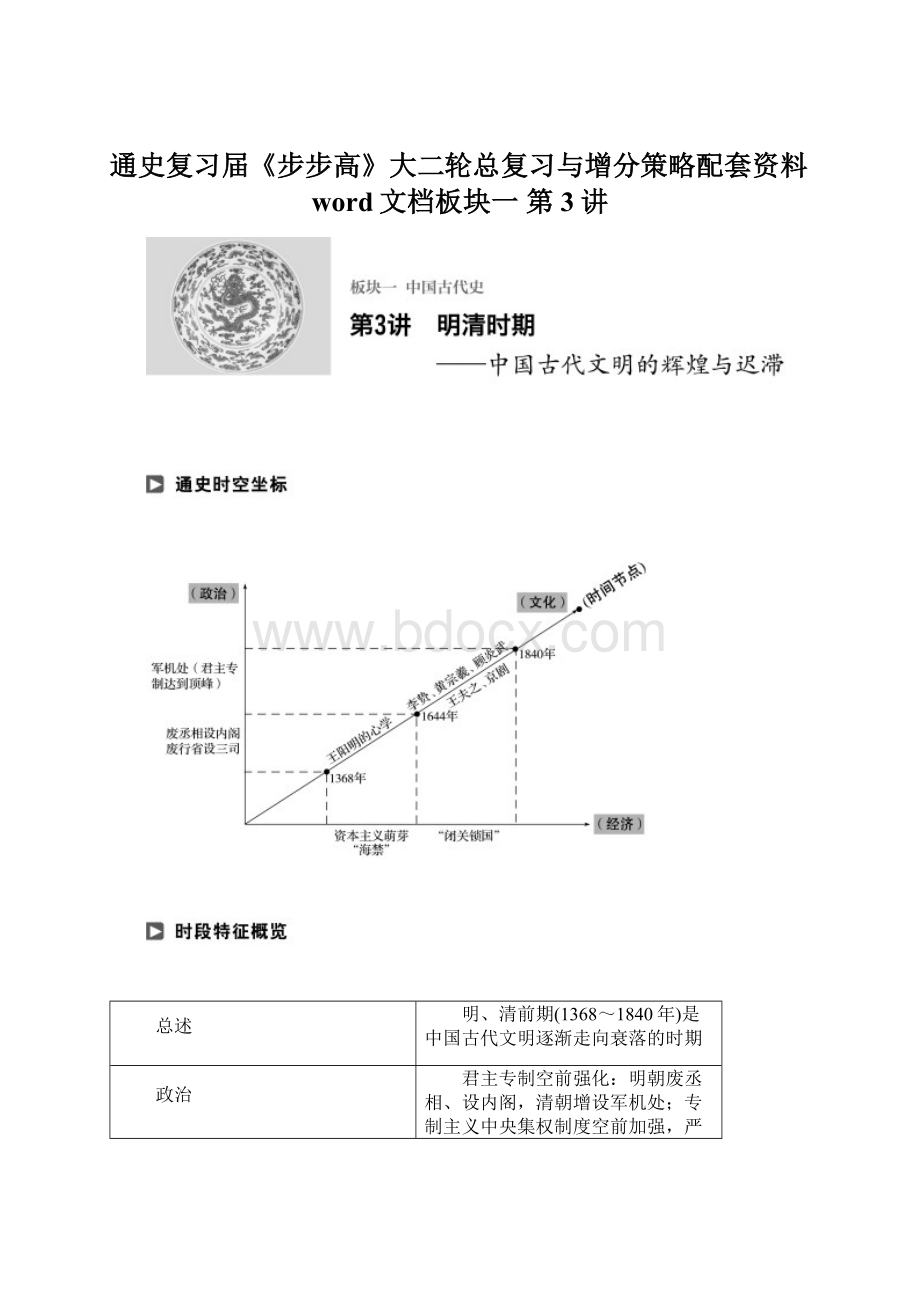

总述

明、清前期(1368~1840年)是中国古代文明逐渐走向衰落的时期

政治

君主专制空前强化:

明朝废丞相、设内阁,清朝增设军机处;专制主义中央集权制度空前加强,严重阻碍了新经济、新思想的出现和发展,反映了封建制度走向衰落

经济

发展与迟滞:

一方面,农耕经济高度发展,出现了资本主义萌芽,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商政策和闭关锁国政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展,中国已经开始落后于时代发展的潮流

思想文化

承古萌新:

一方面,传统文化仍然占据着统治地位;另一方面,随着商品经济的发展、市民文化的兴起,文学、绘画、戏剧等领域出现了新的成就。

明清之际的进步思想家对君主专制进行了猛烈的抨击。

“西学东渐”局面形成,西方近代科技开始传入中国

一、明朝(1368~1644年)

1.中央

(1)丞相制度废除:

废丞相,由皇帝亲自掌管六部。

(2)内阁制度形成:

明太祖时设殿阁大学士作为侍从顾问,明成祖时内阁出现。

(3)选官制度:

明朝实行八股取士,加强了对人们的思想控制。

(4)监察制度:

在中央设有都察院和监察御史,又设六部给事中,负责监察百官。

2.地方

(1)地方废行省,设三司。

(2)地方上设提刑按察使司,分管地方监察和司法。

二、清朝前期(1644~1840年)

1.清朝初年:

设内阁、六部,负责奏章票拟,军国机要由议政王大臣会议定夺,皇权受到限制。

2.康熙时期:

设南书房参与机要,与内阁、议政王大臣会议三足鼎立,集权于皇帝。

3.雍正时期:

设军机处,军机大臣每日跪受笔录,军国大事由皇帝裁决。

提高行政效率,加强了君主专制。

1.历代强化皇权的举措及结果

(1)秦:

三公九卿制下三公虽分工各有所侧重,但丞相权力相对较大,对皇权构成一定的制约。

(2)西汉:

皇帝任用身边的侍从、秘书,担任尚书令、侍中,参与军国大事,削弱相权。

(3)隋唐:

完善三省六部制,用分割相权的办法来加强皇权,提高行政效率。

(4)宋:

宋太祖通过分割军权、财权乃至行政权削弱相权,强化君权,相权再衰落。

(5)元:

中书省成为最高行政机构,六部归入中书省,相权有所加强。

(6)明清:

彻底废除丞相一职,设置秘书或顾问机构协助皇帝处理政务,如明代的内阁和清代的军机处,其中军机处的设置标志着专制皇权达到顶峰。

2.集权于上、分权于下的中国古代政治制度

(1)变革中央机构:

如秦设三公九卿制;汉设“中朝”;隋唐三省六部制;明废丞相,设内阁;清设军机处。

(2)加强对地方的控制:

秦汉实行郡县制;北宋设知州、通判和转运使;元朝实行行省制;明朝废行中书省,设三司。

(3)注重对官吏的监察:

秦朝设御史大夫兼理国家监察事务;汉代设置刺史;唐朝时设道,作为监察区;北宋设置通判监督知州;明朝设提刑按察使司、厂卫制度。

(4)注重官吏的选拔:

汉朝实行察举和征辟制;魏晋南北朝时期实行九品中正制;隋唐及以后实行科举制。

(5)加强思想控制:

秦始皇的“焚书坑儒”;汉武帝的“独尊儒术”;明清时期的文字狱。

总之通过以上种种政策体现集权于上、分权于下的制度,实现了加强君主专制、强化中央集权的目的。

短板1 运用时代特征解读史料的能力不足

例1 (2013·江苏单科·5)光绪《大清会典》载:

“谕军机大臣行者,既述,则封寄焉。

凡有旨存记者,皆书于册而藏之,届时则提奏。

议大政,谳(审)大狱,得旨则与。

”材料说明军机处( )

A.地处内廷,专管军务B.参与政务,秉旨办事

C.设有官衙,机构完备D.专理刑狱,职能单一

查短 “议大政”——参与政务,“得旨则与”——承旨办事,由此可知B项正确。

补短 结合历史阶段特征来审读史料可快速确定命题立意。

析选项 解答本题的关键是准确理解材料。

由“既述,则封寄焉”“凡有旨存记者,皆书于册而藏之”等信息可知,清代军机大臣的职责是按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行,这时的军机处已经不再是单纯地办理军务,排除A项;材料不能说明军机处机构是否完备,排除C项;由材料“议大政,谳(审)大狱,得旨则与”可知,军机处不是专理刑狱的机构,排除D项。

答案为B项。

答案 B

[针对练1]

据《明史》记载:

朱元璋所设殿阁之职,对国家事务“鲜所参决”;“自正统后,始专命内阁条旨”;而“终天顺之世,(李)贤为首辅,吕原、彭时佐之”。

以上变化表明( )

A.内阁首辅专权现象严重

B.内阁已成为法定中央行政机构

C.内阁取代六部掌管行政

D.内阁拥有参与国事决策的权力

答案 D

解析 材料只是记载了“命内阁条旨”“(李)贤为首辅,吕原、彭时佐之”,没有提及内阁首辅是否专权、内阁是否取代六部掌管行政的信息,A、C两项排除;在明朝,内阁始终不是法定的中央行政机构,B项错误;内阁对国家事务由“鲜所参决”到“专命内阁条旨”表明其逐渐拥有参与国事决策的权力,D项正确。

短板2 历史学科语言表达呈现答案的意识欠缺

例2 (2014·江苏单科·21,节选)历代王朝不断调控中枢权力以维护其统治。

阅读下列材料:

材料三 (明初内阁大学士)掌献替可否(意即对君劝善规过,议论兴革)……凡上之达下,曰诏,曰诰……皆起草进画,以下之诸司。

下之达上,曰题,曰奏……皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之。

……大典礼、大政事,九卿、科道官会议已定,则按典制,相机宜,裁量其可否,斟酌入告。

——《明史·职官一》

请回答:

(3)据材料三,归纳明初内阁大学士的主要职责;结合所学知识,说明明初阁臣为何不能等同于丞相。

查短 “掌献替可否”→劝谏进言,匡正过失;“起草进画……修画”→起草诏令、批答奏章;“按典制……斟酌入告”→议定意见上报皇帝等。

补短 用历史学科语言规范解答概括史料信息是解答非选择题的重要原则。

答案 (3)职责:

劝谏皇帝,匡正过失,讨论历代盛衰原因和典制沿革;替皇帝起草诏令和批答大臣奏章;将九卿等议定的意见经审查后报告皇帝。

说明:

内阁始终不是法定中央决策机构;不能统领六部。

[针对练2]

中国古代实行君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,它包含两种专制模式,一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

下列选项包含这两种专制模式的是( )

A.唐朝实行三省六部制;宋朝设立参知政事、枢密使和三司使

B.汉武帝实行“中外朝制度”;清朝设立军机处

C唐朝实行三省六部制;明朝设置内阁制

D明朝设置内阁制;清朝设立军机处

答案 C

解析 集体宰相制度强调宰相之间的监督、牵制,体制外新设机构强调分权,三省六部制和宋设参知政事、枢密使、三司使都是集体宰相制度,故A项错误;“中外朝制度”和军机处都是体制外新设机构,故B项错误;内阁制是正式行政体制外另设机构,三省六部制是集体宰相制度,故C项正确;内阁制、军机处都是体制外新设机构,故D项错误

一、明朝

1.农业

(1)农耕技术:

生产技术水平明显提高,双季稻得到大面积扩种,玉米、番薯等高产作物被引进和推广,加上广泛植棉,民众衣食结构发生重大变化。

(2)农业著作:

徐光启编写的《农政全书》体现了当时农业科技的水平。

2.手工业

(1)生产方式:

明代中叶以后,私营手工业在很多行业超过官营手工业,占据主导地位,一些行业出现手工工场。

(2)资本主义萌芽的出现:

明中叶以后,在一些经济发达地区,资本主义萌芽出现。

(3)制瓷:

明宣德年间的青花瓷最为著名,景德镇成为著名瓷都。

3.商业

(1)工商业市镇:

明朝中后期,在运河沿岸、江南地区,工商业市镇大量涌现。

(2)商帮:

区域性的商人群体势力雄厚,形成了大商帮。

(3)外贸:

海上丝绸之路,瓷器外销;明代烧制带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器。

4.经济政策

(1)明朝继续推行重农抑商政策,阻碍了资本主义萌芽的发展。

(2)明朝“海禁”:

明太祖担心流亡海外的敌对势力勾结倭寇,危及统治。

规定人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

二、清朝

1.手工业

丝织业进入鼎盛时期,苏、杭和南京成为丝织业中心;制瓷业进步(瓷窑、品种、技术);资本主义萌芽缓慢发展。

2.商业

晋商和徽商;“闭关锁国”政策。

3.外贸

海上丝绸之路;根据欧洲商人的订单,专门烧制西餐用具和鱼缸等。

4.经济政策

(1)继续推行重农抑商政策。

(2)清朝禁海、迁界;闭关锁国,只留极少口岸对外通商,由政府特许的商行统一经营对外贸易,如广州“十三行”的设置。

1.明清社会经济发展的五大特点

(1)农业经济高度发展,大量高产农作物品种被引进。

(2)私营手工业逐渐超过官营手工业,占据主导地位,且出现了资本主义萌芽。

(3)农产品商品化程度高,大量经济作物进入了市场;货币经济发展。

(4)江南经济发达,出现大批工商业市镇;区域性商人群体出现。

(5)统治者继续推行重农抑商政策,对外推行“海禁”和“闭关锁国”政策,对外贸易逐渐萎缩。

2.资本主义萌芽发展缓慢的影响因素

短板3 未弄清史料信息之间的逻辑关系

例3 (2015·江苏单科·5)乾隆《吴江县志》载明末周灿诗:

“水乡成一市,罗绮走中原。

尚利民风薄,多金商贾尊。

人家勤织作,机杼彻黄昏。

”诗中“人家”“机杼彻黄昏”是因为( )

A.水上集市不受时空限制

B.家庭纺织工勤奋“走中原”

C.重农抑商政策发生变化

D.尊富崇利意识蔚然成风尚

查短 “多金商贾尊”→引发纺织从业者彻夜努力纺织,这是史料中隐含的逻辑关系。

补短 史料信息是辨析选项、判断答案的依据与原则。

析选项 宋朝时市的时空限制已被打破,故A项错误;是“罗绮”而非纺织工“走中原”,这里是指丝绸贸易,故B项错误;明清政府依然固守重农抑商政策,且材料未涉及重农抑商政策,故C项错误;“尚利民风薄,多金商贾尊”表明“勤织作”的原因,故D项正确。

答案 D

[针对练3]

清代雍正二年(1724年),山西巡抚刘于义奏称:

“山右(今山西)积习,重利之念,甚于重名。

子弟俊秀者多入贸易一途。

至中材以下,方使之读书应试。

”这表明( )

A.传统观念因追求财富而改变

B.学而优则仕的传统被抛弃

C.重农抑商政策已经发生变化

D.商人的政治地位大大提高

答案 A

解析 材料中“重利之念,甚于重名”表明重农抑商观念发生变化,A项正确;山西一带重利甚于重名,但无法说明学而优则仕的传统被抛弃,B项错误;材料中“山右(今山西)积习”表明是地方性的观念变化,而非政策,C项错误;清雍正帝强调“工贾皆其末也”,材料信息无法体现商人政治地位的变化,D项错误。

短板4 对史料信息的提取理解不到位

例4 (2014·江苏单科·4)明隆庆初年,“抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩,易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。

奉旨允行,凡三十载,幸大盗不作,而海宇宴如。

”这说明当时( )

A.官府废止明初以来“海禁”

B.官府有条件地开放“海禁”

C.巡抚掌握对外贸易决策权

D.官方朝贡贸易体系已瓦解

查短 对材料信息的正确解读,逐条排查备选项是本题得分的关键,切忌想当然盲目判断。

补短 立足材料信息,切忌思维定势、断章取义,是解答选择题的重要原则。

析选项 由材料“易只通东西二洋,不得往日本倭国”可知,明政府有条件地开放“海禁”,故A项错误,B项正确。

由题干材料“抚臣涂泽民……请开市舶”可知,C项错误。

D项在材料中未体现。

答案 B

[针对练4]

《清高宗实录》记载乾隆上谕:

“市井之事,当听民间自为流通,一经官办,本求有益于民,而奉行未协,转多扞格(抵触之意)。

”该上谕表明乾隆皇帝(