心电图大纲.docx

《心电图大纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《心电图大纲.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

心电图大纲

心电图

【目的要求】

(一)了解心电发生原理及心电向量的关系。

(二)掌握心电图检查方法、常用心电图导联心电图检查的临床应用范围。

(三)掌握正常心电图各波的图像、正常值及其改变的临床意义。

(四)熟悉几种常见疾病的典型心电图特征。

第一节临床心电学的基本知识

一、心电图产生原理

心脏机械收缩之前,先产生电激动,心房和心室的电激动可经人体组织传到体表。

心电图(electrocardiogram,ECG)是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。

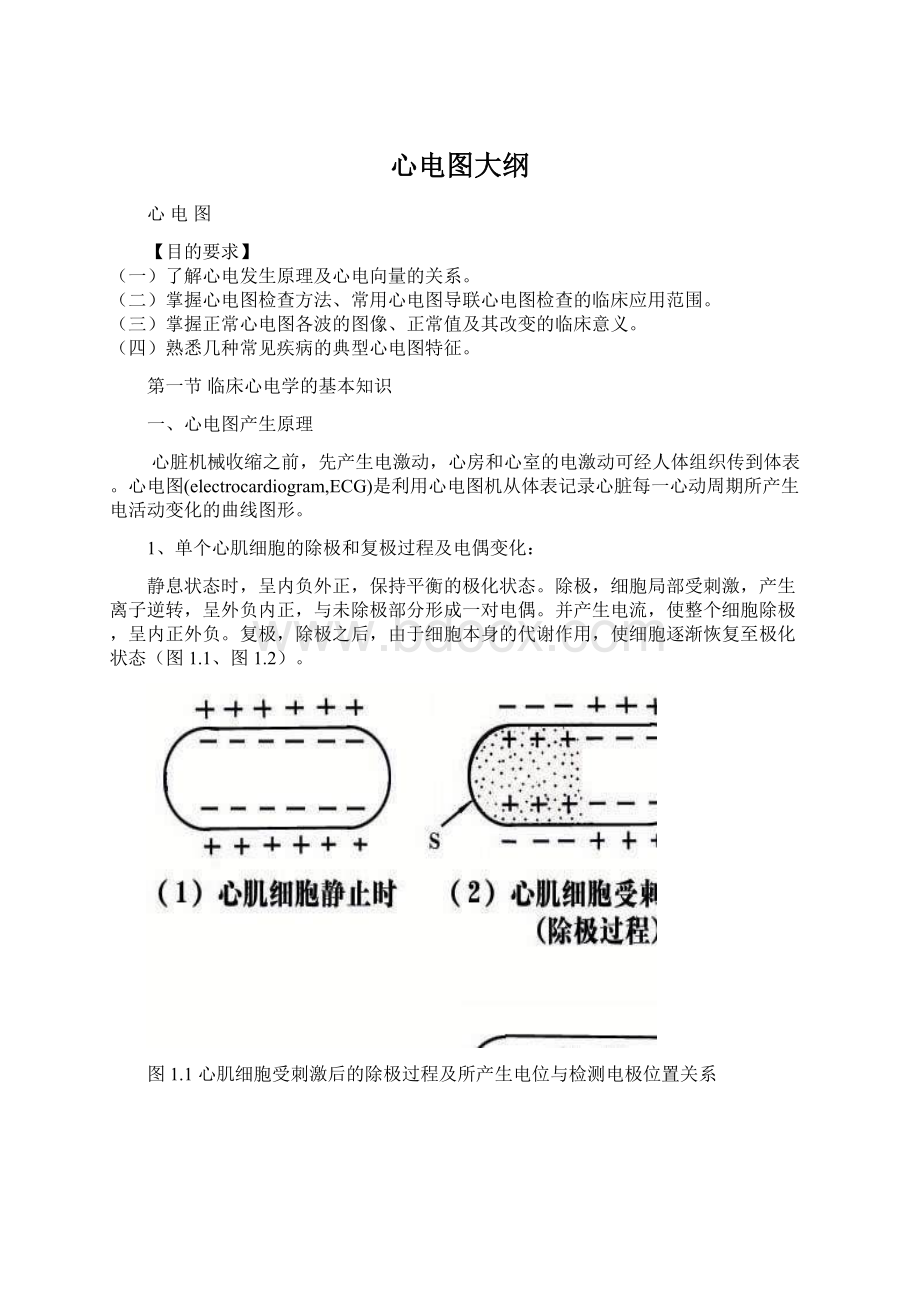

1、单个心肌细胞的除极和复极过程及电偶变化:

静息状态时,呈内负外正,保持平衡的极化状态。

除极,细胞局部受刺激,产生离子逆转,呈外负内正,与未除极部分形成一对电偶。

并产生电流,使整个细胞除极,呈内正外负。

复极,除极之后,由于细胞本身的代谢作用,使细胞逐渐恢复至极化状态(图1.1、图1.2)。

图1.1心肌细胞受刺激后的除极过程及所产生电位与检测电极位置关系

图1.2心肌细胞复极过程

正常人所记录到的心电图,其复极波方向与除极波主波方向一致,与单个心肌细胞不同。

其心室除极为心内膜向心外膜进行,而复极从心外膜向心内膜进行。

其机制尚不清楚。

2、体表描记到的心脏电位强度与下列因素有关。

(1)与心肌细胞数量(心肌厚度)呈正比;

(2)与探查电极和心肌细胞之间的距离呈反比;

(3)与探查电极的方位和心肌除极的方向所构成的角度有关,夹角愈大,心电位在导联上的投影愈小,电位愈弱。

心脏电激动过程中的每一瞬间产生许多心电向量、虽然这种电活动错综复杂,但其仍按下列原则合成“心电综合向量”

二、心电图各波段的组成和命名

心脏的特殊传系统由窦房结、结间束,房间束、房室交界区(AVN及His束),束支分支及普肯耶纤维构成(图1.3)。

图1.3心脏特殊传导系统示意图

图1.4心脏除极、复极与心电图各波段的关系

三、心电图导联体系

1、肢体导联

(1)标准双极导联的电位置及正负极连接方式(图1.5A)

(2)加压单极肢体导联的电极位置及电极连接方式(图1.5B)

图1.5肢体导联的导联轴与其六轴关系

2、胸导联

图1.6胸前导联探查电极的位置

3、导联体系:

肢体导联与胸导联。

(1)肢体导联:

包括双极肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及加压肢体导联aVR、aVL、aVF。

其电极主要按放于三个部位:

右臂(R)、左臂(L)、左腿(F),连接此三点即成为所谓的Einthoven三角。

上肢电极板固定于腕关节上方3cm处(上肢内侧);下肢电极板固定于内踝上方7cm处。

红色(R)端接右上肢电极;黄色(L)端接左上肢电极;绿色(F)端接左下肢电极;黑色(RF)端接右下肢电极。

(2)胸前导联:

属单电极导联。

其电极具体安放的部位及其主要作用见上图。

第二节心电图的测量和正常数据

一、正常心电图的记录及正确测量方法

图2.1心电图的测量

心电图记录纸由纵线和横线划分成为各1mm2的小方格。

走纸速度为25mm/s,每两条纵线间(1mm)表示0.04s(即40ms),标准电压1mV=100mm时,两条横线间(1mm)表示0.1mV。

二、平均心电轴

心电轴指的是平均QRS电轴,它是心室除极过程中全部瞬间向量的综合(平均QRS向量),指的是它投影在前额面上的心电轴。

1、平均心电轴的测量方法

(1)目测法:

通常根据肢体Ⅰ、Ⅲ导联QRS波群的主波方向,以估测心电轴的大致方位:

若Ⅰ、Ⅲ导联QRS波群的主波均为正向波,则可推断为正常心电轴(00-900);若Ⅰ导联出现较深的负向波,则属心电轴右偏;若Ⅲ导联出现较深的负向波,则属心电轴左(上)偏。

图2.2平均心电轴的目测法

(2)作图法:

根据Ⅰ、Ⅲ导联QRS波群正向波与负向波的代数和,用作图法在Ⅰ、Ⅲ导联的相应幅度处分别作两垂直线相交,即可测得额面平均心电轴角度。

(3)查表法:

根据Ⅰ导联及Ⅲ导联正负波幅值代数和的两个数值,从一专用的心电轴表中直接查得相应的额面心电轴。

2、正常心电轴及其偏移的临床意义

正常心电轴的范围为-300—+900之间;电轴位于-300—-900范围为心电轴左偏;位于+900—+1800范围为心电轴右偏;位于-900—-1800范围,传统上称为电轴极度右偏,近年主张定义为“不确定电轴”。

心电轴的偏移,一般受心脏在胸腔内的解剖位置、两侧心室的质量比例、心室内传导系统的功能、激动在室内传导状态以及年龄、体形等因素影响。

左心室肥大、左前分支阻滞等可使心电轴左偏;右心室肥大、左后分支阻滞等可使心电轴右偏;不确定电轴可以发生在正常人(正常变异),亦可见于某些病理情况,如肺心病、冠心病、高血压等。

图2.3正常心电轴与其偏移

三、正常心电图波形特点和正常值

1、P波

在肢体导联中除aVR为倒置外,余导联多为直立,或较低平。

在胸壁导联V1-6多不够明显直立;P波宽度不超过0.11s;P波振幅在肢体导联不超过0.25mV,胸导联不超过0.2mV。

2、P-R间期

自P波开始至QRS波群开始的时间。

正常范围为0.12-0.20s。

3、QRS波群

为一狭窄,形态多样的(pR,R,Rs,rS或qRs)波群,时间在0.06-0.10s的狭窄范围内。

4、ST段

是自QRS波群终了的J点开始至T波开始的一段。

正常形态是随T波的直立而浅浅的上飘。

ST段平行的压低或斜向下的压低不正常,轻度抬高见于正常人,应与临床情况结合判断正常与否。

5、T波

除在aVR导联为倒置外,余在R波高于0.5mV时均应直立。

6、U波

T波后的小波,在V2-3中易见,正常应直立,其它导联可不明显。

7、Q-T间期

自QRS波开始至T波终了的间期。

心率在60-100次/分时,Q-T间期正常范围应为0.32–0.44s;校正的Q-T间期(Q-Tc)不应超过0.44s。

图2.4正常心电图

第三节心房、心室肥大

一、心房肥大

1、左房肥大

(1)I、II、aVL导联P波增宽﹥0.12s,常呈双峰型,峰距≥0.04s,称为“二尖瓣型P波”;

(2)V1的P波终末部的负向波变深,Pv1的负向波﹥0.04s,深﹥1.0mm,PtfV1超过-0.04mm.s。

图3.1左心房肥大

2、右房肥大

(1)P波尖而高耸,振幅﹥0.25mV,以II、III、aVF导联最为突出,又称“肺型P波”;时间不延长,右房除极时间随有延长,但与左房除极向量的时间相重叠,故两者合起来的总时间并未延长,即P波的宽度并不增加;

(2)Pv1﹥0.15mV;如P波呈双向,其振幅的算术和﹥0.20mV。

图3.2右心房肥大

3、双房肥大

(1)P波增宽﹥0.12s,振幅﹥0.25mV;

(2)V1的P波高大双向,上下振幅都超过正常范围。

图3.3双心房肥大

二、心室肥大

心室扩大或/和肥厚系由心室舒张期或/和收缩负荷过重所引起,是器质性心脏病的常见后果,当心室肥大达到一定程度时可引起心电图发生变化。

一般认为其心电的改变与下列因素有关:

1、心肌纤维增粗,截面积增大,心肌除极产生的电压增高。

2、心室壁增厚、心室腔扩大以及由心肌细胞变性所致传导功能低下,使心肌激动的总时程延长。

3、心室壁肥厚,劳损以及相对供血不足引起心肌复极顺序发生改变。

(一)左室肥大的心电图表现

1、QRS波群电压增高,常用的左室肥大电压标准如下:

胸导联:

RV5或RV6>2.5mV;RV5+SV1>4.0mV(男性)或>3.5mV(女性)。

肢体导联:

R1>1.5mV;RaVL>1.2mV;RaVF>2.0mV;R1+SIII》2.5mV.Cornell标准:

RaVL+SV3>2.8mV(男性)或>2.0mV(女性)

2、可出现额面QRS心电轴左偏

3、QRS波群时间延长到0.10-0.11s,但一般仍<0.12s

4、在R波为主的导联,其ST段可呈下斜型压低达0.05mV以上,T波低平、双向或倒置。

在以S波为主的导联(如V1导联)则反而可见直立的T波。

当QRS波群电压增高同时伴有ST-T改变者,称左室肥大伴劳损。

在符合一项或几项QRS电压增高标准的基础上,结合其他阳性指标之一,一般可以成立左室肥大的诊断。

符合条件越多,诊断可靠性越大。

如仅有QRS电压增高,而无其他任何阳性指标者,诊断左室肥大应慎重。

图3.4左心室肥大

(二)右室肥大的心电图表现

1、V1导联R/S≥1,呈R型或Rs型,重度右室肥大可使V1导联呈qR型(除外心肌梗死);V5导联R/S≤1或S波比正常加深;aVR导联以R波为主,R/q或R/S≥1。

2、RV1+SV5>1.05mV(重症>1.2mV);

RaVR>0.5mV。

3、心电轴右偏≥+90°(重症可>+110°)

4、以上心电图改变常同伴有右胸导联(V1、V2)ST段压低及T波倒置,称右室肥大伴劳损。

图3.5右心室肥大及心肌劳损

第四节心肌缺血与ST-T改变

一、心肌缺血及损伤的心电图改变

1、缺血型心电图改变

图4.1心内膜面缺血T对称性高直立

2、损伤型心电图改变

图4.2心外膜面缺血T对称性倒置

二、临床意义

心肌缺血的心电图可仅仅表现为ST段改变或者T波改变,也可同时出现ST-T改变。

临床上可发现约一半的冠心病患者未发作心绞痛时,心电图可以正常,而仅于心绞痛发作时记录到ST-T动态改变。

约10%的冠心病患者在心绞前发作时心电图可以正常或仅有轻度ST-T变化。

典型心绞痛发作时,面向缺血部位的导联常显示缺血型ST段压低(水平型或下斜型下移≥0.1mV)和(或)T波倒置。

有些冠心病患者心电图可呈持续性ST改变(水平型或下斜型下移≥0.05mV)和/或T波低平、负正双向和倒置,而于心绞痛发作时出现ST-T改变加重或伪性改善。

冠心病患者心电图上出现倒置深尖、双肢对称的T波(称之为冠状T波),反映心外膜下心肌缺血或有透壁性心肌缺血,这种T波改变亦见于心肌梗死患者。

变异型心绞痛(冠状动脉痉挛为主要因素)多引起暂时性ST段抬高并常伴有高耸T波和对应导联的ST段下移,这是急性严重心肌缺血表现。

如ST段持续的抬高,提示可能发生心肌梗死。

第五节心肌梗死

一、心肌梗塞的图形产生机制

冠状动脉发生闭塞后,随着时间的推移在心电图上可先后出现缺血、损伤和坏死3种类型的图形。

各部分心肌接受不同冠状动脉分支的血液供应,因此图形改变常具有明显的区域特点。

1、“缺血性”改变冠状动脉急性闭塞后,最早出现的变化是缺血T波改变。

通常缺血最早出现在心内膜下肌层,使对向缺血区的导联出现T波高而直立。

若缺血发生在心外膜下肌层,侧面向缺血区的导联出现T波倒置。

缺血使心肌复极时间延长,特别是3位相延缓,引起QT间期延长

2、“损伤型”改变随着缺血时间延长,缺血程度进一步加重,就会出现“损伤型”图形改变,主要表现为面向损伤心肌的导联出现ST段抬高。

3、“坏死型”改变更进一步的缺血导致细胞变性、坏死。

坏死的心肌细胞丧失了电活动,该部位心肌不再产生心电向量,而正常心肌仍照常除极,致使产生一个与梗死部位相反的综合向量。

由于心肌梗死主要发生于室间隔或左室壁心肌,往往引起起始0.03-0.04s除极向量背离坏死区,所以“坏死型”图形改变主要表现为面向坏死区的导联出现异常Q波(时间≥0.04s,振幅≥1/4R)或者呈QS波。

临床上,当冠状动脉某一分支发生闭塞,则受损伤部位的心肌发生坏死,直接置于坏死区的电极记录到异常Q波或QS波;靠近坏死区周围受损心肌呈损伤型改变,记录到ST段抬高;而外边受损较轻的心肌呈缺血型改变,记录到T波倒置。

体表心电图导联可同时记录到心肌缺血、损伤