中美贸易状况及产生顺差的原因分析.pdf

《中美贸易状况及产生顺差的原因分析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中美贸易状况及产生顺差的原因分析.pdf(2页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

2012年第3期总第213期ForeignEconomicRelationsTrade【国际贸易】中美贸易状况及产生顺差的原因分析朱林子(上海海事大学,上海200135)摘要近年来,中美双边贸易发展迅速,经贸合作规模不断扩大、领域不断拓展,但双边贸易不平衡日益加剧,由此引发了大量中美贸易摩擦,对中美贸易发展产生了较强负面影响。

通过分析当前中美贸易状况,得出中美巨额贸易顺差产生的原因包括:

美国对华直接投资规模较大、中美贸易的互补性较强、美国对华实施出口管制、中美双方的统计差异以及产业转移效应等。

提出中国应优化产业结构,合理有效利用外资,鼓励企业对美投资并大力发展中美技术贸易。

关键词中国;美国;贸易顺差;贸易摩擦中图分类号F740.2文献标识码B文章编号20953283(2012)03001902一、中美贸易状况1979年中美正式建交以来,中美双边经贸得到了迅速发展。

2001年中国加入世界贸易组织后,两国经贸关系纳入多边贸易体系框架,双边经贸合作更趋广泛和深入。

据中方统计,19791991年,中美贸易额从24.5亿美元增长至142亿美元,年均增幅15.8%。

19922006年,中美双边贸易额从174.9亿美元激增至2627亿美元。

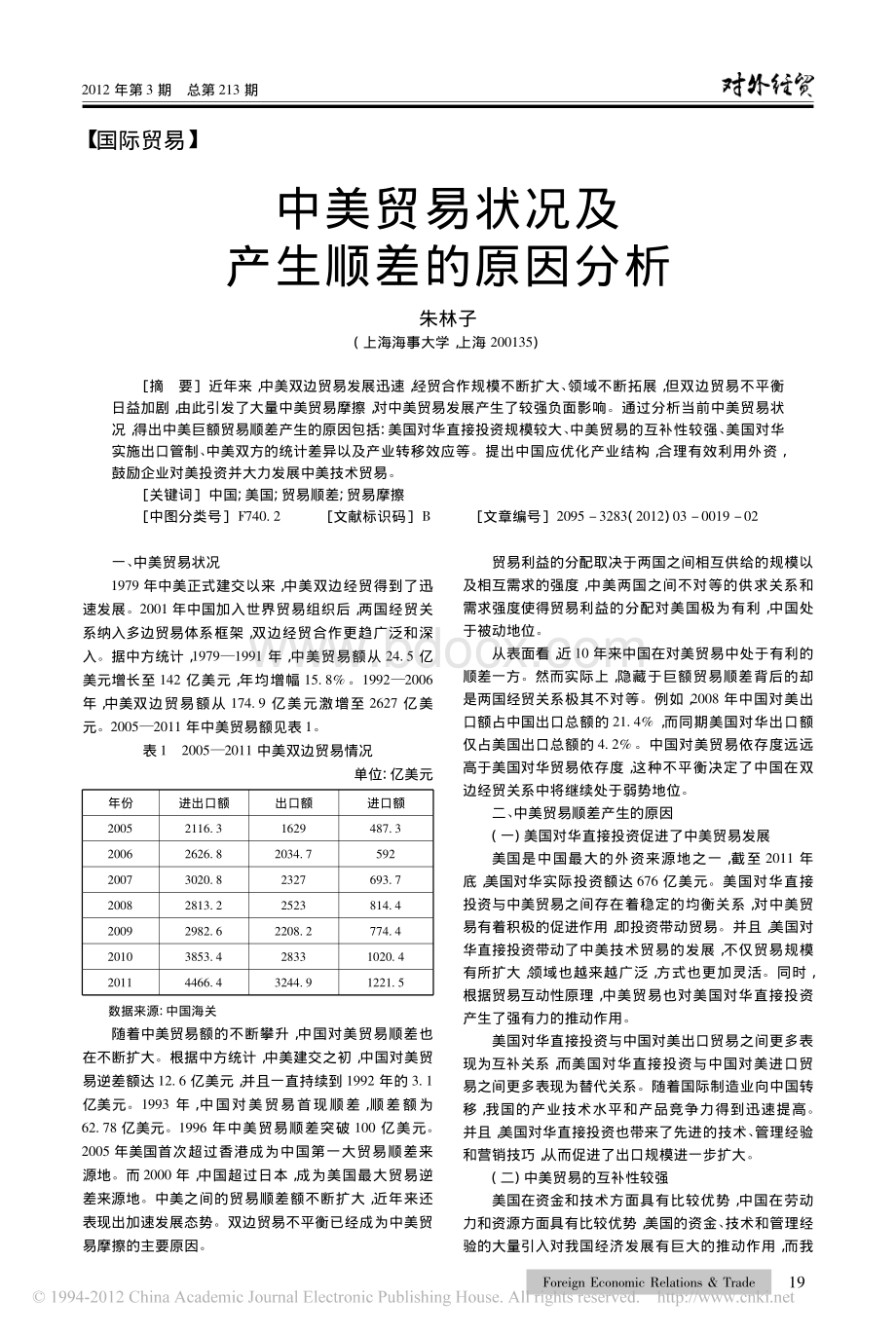

20052011年中美贸易额见表1。

表120052011中美双边贸易情况单位:

亿美元年份进出口额出口额进口额20052116.31629487.320062626.82034.759220073020.82327693.720082813.22523814.420092982.62208.2774.420103853.428331020.420114466.43244.91221.5数据来源:

中国海关随着中美贸易额的不断攀升,中国对美贸易顺差也在不断扩大。

根据中方统计,中美建交之初,中国对美贸易逆差额达12.6亿美元,并且一直持续到1992年的3.1亿美元。

1993年,中国对美贸易首现顺差,顺差额为62.78亿美元。

1996年中美贸易顺差突破100亿美元。

2005年美国首次超过香港成为中国第一大贸易顺差来源地。

而2000年,中国超过日本,成为美国最大贸易逆差来源地。

中美之间的贸易顺差额不断扩大,近年来还表现出加速发展态势。

双边贸易不平衡已经成为中美贸易摩擦的主要原因。

贸易利益的分配取决于两国之间相互供给的规模以及相互需求的强度,中美两国之间不对等的供求关系和需求强度使得贸易利益的分配对美国极为有利,中国处于被动地位。

从表面看,近10年来中国在对美贸易中处于有利的顺差一方。

然而实际上,隐藏于巨额贸易顺差背后的却是两国经贸关系极其不对等。

例如,2008年中国对美出口额占中国出口总额的21.4%,而同期美国对华出口额仅占美国出口总额的4.2%。

中国对美贸易依存度远远高于美国对华贸易依存度,这种不平衡决定了中国在双边经贸关系中将继续处于弱势地位。

二、中美贸易顺差产生的原因

(一)美国对华直接投资促进了中美贸易发展美国是中国最大的外资来源地之一,截至2011年底,美国对华实际投资额达676亿美元。

美国对华直接投资与中美贸易之间存在着稳定的均衡关系,对中美贸易有着积极的促进作用,即投资带动贸易。

并且,美国对华直接投资带动了中美技术贸易的发展,不仅贸易规模有所扩大,领域也越来越广泛,方式也更加灵活。

同时,根据贸易互动性原理,中美贸易也对美国对华直接投资产生了强有力的推动作用。

美国对华直接投资与中国对美出口贸易之间更多表现为互补关系,而美国对华直接投资与中国对美进口贸易之间更多表现为替代关系。

随着国际制造业向中国转移,我国的产业技术水平和产品竞争力得到迅速提高。

并且,美国对华直接投资也带来了先进的技术、管理经验和营销技巧,从而促进了出口规模进一步扩大。

(二)中美贸易的互补性较强美国在资金和技术方面具有比较优势,中国在劳动力和资源方面具有比较优势,美国的资金、技术和管理经验的大量引入对我国经济发展有巨大的推动作用,而我91朱林子:

中美贸易状况及产生顺差的原因分析ForeignEconomicRelationsTrade国具有比较优势的劳动密集型产品出口美国,极大地满足了美国消费者的需求,由于中国商品物美价廉,在一定程度也减少了美国人的日常生活支出。

(三)美国对华实施出口管制中国商务部公布的统计数字显示,2006年上半年欧盟是中国技术引进最大来源地,双方签订技术引进合同金额达56.2亿美元,同比增长45.7%,占同期中国技术引进合同总金额的42.5%,日本和美国分列第二和第三位,引进金额分别为33.4亿和20.8亿美元,占技术引进总额的25.4%和15.7%。

美国作为世界上科技最发达的国家,对中国市场出口却处于劣势,不合理的对华技术出口管制政策是导致此种现象产生的最主要原因。

(四)中美双方的统计差异中国出口的货物经第三地转运是导致双方统计差异的一个重要原因,同时由于双方报价不同,海关统计当中一些数据加工处理的的方法不一致,跨年度运输导致统计数据在记录的时间上会产生差异。

(五)产业转移效应国际产业转移是指某些产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区,是一种产业在空间上移动的现象,即发达国家或地区通过国际贸易和国际投资等多种方式,将产业(主要是制造业或劳动密集型产业)转移到次发达国家或地区以及发展中国家或地区,带动移入国产业结构的优化升级。

由于美国通过对华直接投资,将制造业等劳动密集型产业转移至中国,带动了中国产业结构的优化升级,促进了中国生产力提升,进而带动了出口,导致贸易顺差不断拉大。

三、应对中美贸易摩擦的措施第一,我国应降低对劳动密集型产品的依赖,优化产业结构,打造竞争优势。

具体来说,我国应转变观念,不盲目追求贸易顺差,努力改变过去粗放型的贸易增长方式;企业应改变低价竞争、以出口低附加值产品为主的状况,多开发适销对路和附加值高的产品,实施市场多元化战略,打破过多依赖美国市场的出口格局。

第二,正确处理投资与贸易的关系,更加合理有效地利用外资,建立投资和贸易长效预警机制,促进加工贸易转型升级,避免造成投资出口贸易逆差的简单循环,从源头上提高利用外资效率。

第三,鼓励有条件的企业到美国投资,这样不仅可以减少中国对美国出口,而且可减少中国对美国贸易顺差。

第四,大力发展中美技术贸易,我国政府应加大力度敦促美国放松对华的出口管制。

第五,不断完善统计制度,建立中美协调统计机制。

参考文献1滕晓萌.美国对华高科技出口草案或将修改N.21世纪经济报道,20060717.2汪斌,赵张耀.国际产业转移理论述评J.浙江社会科学,2003(6).6胡俊文.国际产业转移的理论依据及变化趋势J.国际经贸探索,2004(5).7张慧,詹春龙.中美贸易摩擦及对策分析J.现代商贸工业,2009(24).8徐娜.中美贸易差额形成的外资因素J.商业研究,2010

(1).(责任编辑:

马琳)(上接第14页)与我国大蒜出口成正向关系,即世界大蒜需求与我国大蒜出口成正比,世界大蒜需求提高1%会使我国大蒜出口增加0.89%。

3.我国大蒜种植面积(lnX5t)与我国大蒜出口成正向关系,种植面积增加1%会使大蒜出口增加0.87%左右。

4.每年68月份人民币对美元汇率的变动(lnX6t)会对我国大蒜出口产生负面影响,当汇率每提高1%出口额会下降2%左右,大于生产价格对出口的影响,这说明我国大蒜的出口受国际金融市场影响比较大,属于“弱势”群体。

5.市场机遇(如加入WTO、非典)会对大蒜出口具有比较强的正效应。

6.出口价格对出口额的影响不显著,这是因为我国大蒜的出口价格总是处于价格优势的“洼地”的状态,出口的价格与其他大蒜出口国相比优势明显,我国出口价格增长1%后与其他国家相比价格仍然很低,因而对出口额影响很小,所以在统计上表现不明显。

五、对策建议针对目前我国大蒜竞争力的现状,提出如下对策建议:

一是优化大蒜出口结构,积极发展深加工,保持和进一步提高我国大蒜国际竞争力。

加快大蒜加工步伐,积极增加真空冷冻干燥品、浓缩蒜汁、蒜泥、蒜油、蒜素等科技含量高的深加工产品;二是提高大蒜产品质量。

进一步依托科技创新有效地提高大蒜在栽培、育种等方面技术,加快无公害生产技术的推广应用;同时应从生产、运输和出口三个环节加强大蒜产品的质量监督;三是建立健全对国际市场的快速反应和预警机制。

参考文献1AlbertoJumbo.ChinaCANAgriculturalTradeSit-uationandProspectD.浙江大学,2003.2姚秋菊,张晓伟,魏国强.河南省大蒜出口情况与国际市场分析J.中国瓜菜,2007(5).3刘玲,张莹,冯建华.促进我国大蒜产业持续发展建议J.中国果菜,2008(4).4徐会苹.河南大蒜出口现状及影响因素分析J.河南农业科学,2009

(1).5张强莉.我国大蒜产品国际竞争力分析J.农村经济,2006(8).6王晰,兰勇.基于钻石模型的区域农业国际竞争力研究以湖南省为例J.国际贸易问题,2007(3):

5358.(责任编辑:

陈鸿鹏)02