民法总论授课教案 课程概要 1课程性质与任务 民法学是以民事法律规范.docx

《民法总论授课教案 课程概要 1课程性质与任务 民法学是以民事法律规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《民法总论授课教案 课程概要 1课程性质与任务 民法学是以民事法律规范.docx(57页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

民法总论授课教案课程概要1课程性质与任务民法学是以民事法律规范

民法总论授课教案

课程概要

1.课程性质与任务

民法学是以民事法律规范为研究对象的学科,是法学专业的基础课程,被教育部全国高等学校法学教学指导委员会列为高等学校本科法学专业的十四门核心课程之一,是法学专业本科学生的必修课程。

作为法律体系中重要的法律部门,民法是市民社会最基本的法律规范,为社会主义市场经济的发展提供基本的法律保障。

本课程通过系统、全面地介绍民法学的基本原理、基本制度、基本知识、基本概念,让学生领会民法的精神,培养学生运用所学知识独立分析和解决现实生活中的具体民事法律问题的能力。

2.教学特点

本课程的教学以课堂系统讲授为主。

在讲授过程中,注意理论性与应用性的结合,通过案例教学、课堂讨论等方法激发学生对民法学习的兴趣与热情。

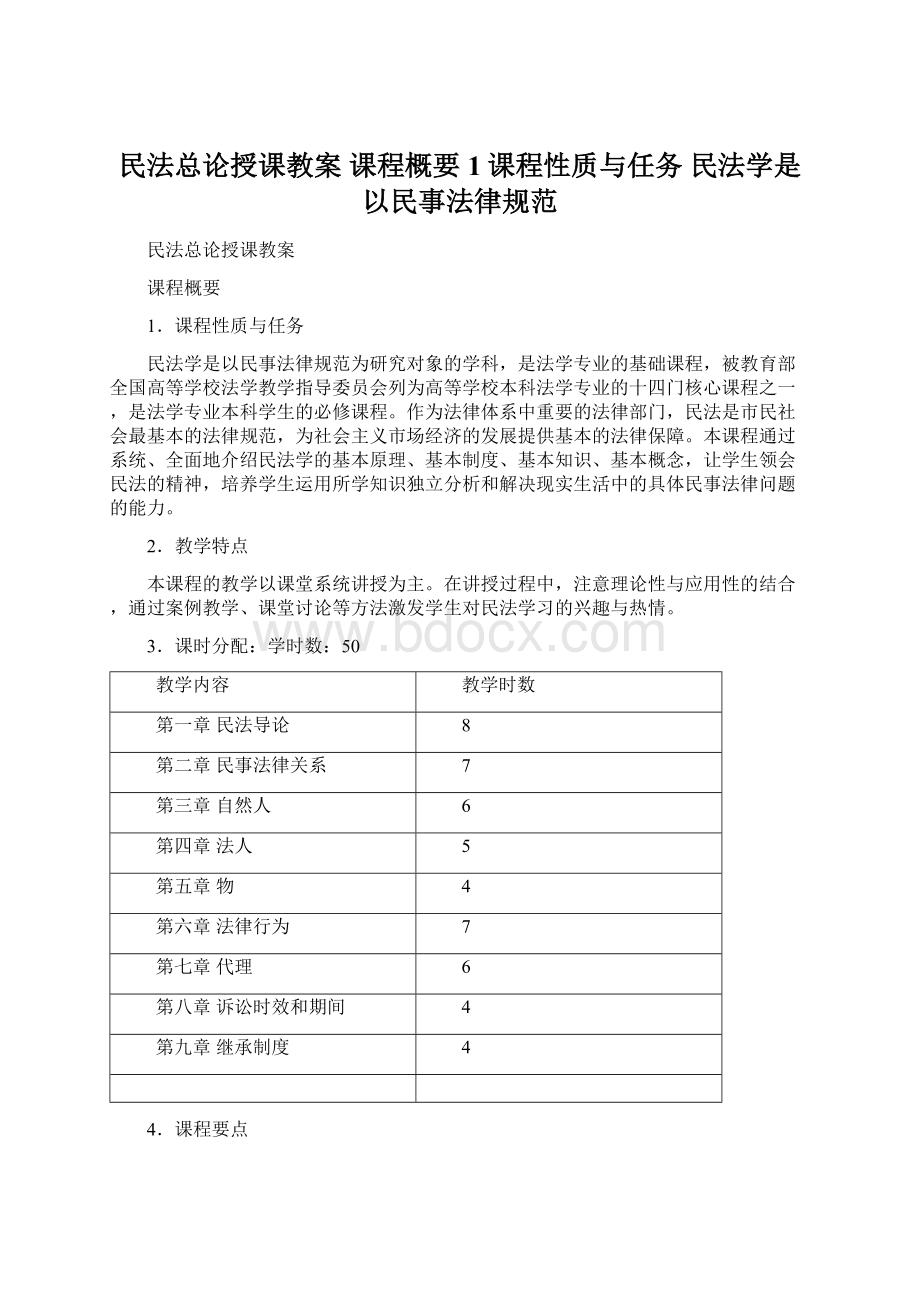

3.课时分配:

学时数:

50

教学内容

教学时数

第一章民法导论

8

第二章民事法律关系

7

第三章自然人

6

第四章法人

5

第五章物

4

第六章法律行为

7

第七章代理

6

第八章诉讼时效和期间

4

第九章继承制度

4

4.课程要点

第一章民法的概念和适用通过本章的学习,理解民法的调整对象和调整方法、民法的性质;了解民法与商法、经济法的关系及民法的适用范围;掌握民法的渊源理论,尤其是习惯法和判例对于补救成文法局限性的意义;熟悉并会运用民法的解释方法。

民法基本原则通过本章的学习,了解民法基本原则的概念、特征和功能,掌握作为民法基本原则理论基础的法律局限性理论及各项民法基本原则,尤其是意思自治原则与诚信原则,把握各基本原则间内在的逻辑关系。

第二章民事法律关系通过本章的学习,获得对民事法律关系及其构成要素的全面认识,重点掌握权利的分类和物的分类。

能够结合实际把握民事法律事实,区分事件和行为。

第三章自然人通过本章的学习,掌握自然人的民事权利能力和民事行为能力的一般理论,掌握监护制度、住所制度,掌握宣告失踪与宣告死亡制度,把握宣告失踪与宣告死亡的关系。

第四章法人通过本章的学习,对法人制度有一个全面的了解。

掌握法人的概念、分类、成立条件和程序、权利能力与行为能力、法人的机关与责任及法人的变更、消灭和清算制度。

法人的能力与自然人的能力的区别、法人的有限责任及“撩开法人的面纱”制度需要重点把握。

第五章物通过本章的学习,掌握物的概念和意义,特征、物的分类、货币和有价证券

第六章法律行为法律行为制度是民法理论的重中之重。

通过本章的学习,掌握法律行为的一般理论;掌握法律行为的成立、生效、无效与可撤销的条件及后果,能够区分无效的法律行为与可撤销的法律行为;掌握法律行为的样式,能够结合实际情况区别条件、期限与负担。

第七章代理通过本章的学习,掌握代理的一般理论,掌握代理人的义务、对代理权的限制、复代理、无权代表、代表关系的消灭等基本问题,重点掌握表见代理理论,能够区分狭义的无权代理与表见代理。

第八章诉讼时效和期限通过本章的学习,掌握诉讼时效和期限的一般理论,重点掌握诉讼时效与除斥期间的区别;记忆法律对具体诉讼时效期间的规定,尤其是关于特别诉讼时效期间的规定;掌握诉讼时效的效力;掌握诉讼时效的起算,重点掌握诉讼时效中止与中断的区别。

第九章继承制度 通过本章的学习,了解继承制度的本质,掌握继承的概念、把握继承制度的基本原则,并能实际运用。

理解继承权的概念和法律特征,掌握法定继承的概念和适用范围和遗嘱继承的概念和特征、遗嘱的形式、内容和有效条件,遗嘱的变更、撤销和执行,掌握遗赠的概念、掌握遗赠扶养协议的概念、特点及其与遗赠的区别。

各章课程教学

第一章 民法导论

第一节 民法概述

一、民法的概念

民法是运用事前调整和事后调整的方法调整主要为私人利益性质的人身关系和财产关系的法律部门。

二、形式民法与实质民法

三、民法的调整对象

(一)民法调整对象的构成

民法是调整人身关系和财产关系的法律。

《民法通则》第2条的规定把财产关系置于人身关系之前,是把民法财产关系化,把人身关系作为财产关系的附件的物文主义的错误思潮的反映,也与世界各国民法典以及《民法通则》自身先规定人身关系(如民事主体),后规定财产关系的立法实践相矛盾。

研究民法调整对象问题的意义

1.立法的需要。

立法者要确定哪些社会关系属于民法调整,才能确定将要制定的民法应包括哪些内容。

2.划清民法与其他部门法之间界限的需要。

3.加深对民法自身认识的需要。

四、民法的性质与理念

(一)、民法为权利法

民法的重要内容就是规定和保障民事主体的合法民事权利。

民法的一切制度都以权利为轴心建立起来,它规定了权利的主体(自然人、法人、合伙)、行使权利的方式(法律行为和代理)、民事权利的种类、权利保护的方式(民事责任)、权利保护的时间限制(诉讼时效)等内容,这完全是一个以权利为中心的体系。

民法之所以为权利法,在于它的规范多为授权性规范,被授权者有完成这样或那样的积极行为的权利。

故民法是以权利为本位的法,民法学就是权利之学。

民法作为权利法,是实现人权的手段。

在人权日益受到重视的今天,我国的民法学应高扬起民法是权利之法的旗帜,力倡私权神圣的观念。

私权神圣,指民事权利受到法律的充分保护,不受任何人及任何权力的侵犯,不依正当的法律程序,不受限制或剥夺。

私权神圣包括人格权神圣、财产权神圣和契约神圣三个基本点。

人格权神圣要求尊重自然人的各种具体的人格权;同时,人格权的范围不以法律有明文规定者为限,如果一项合理的人格权益受到侵犯,人们还可援用一般的人格权要求保护。

财产权神圣,指财产权应受特别尊重,不得侵犯,因为财产是个人和社会发展的基础,是主体权利的保障。

契约是现代社会的最基本特征,是现代社会的主要组织形式,维系的主要是陌生人之间的关系。

舍去契约,现代社会无法存在。

维护契约之尊严,就是维护现代社会的基本结构。

如果我们找不到取代契约的现代社会的组织形式,我们就必须承认契约的神圣性。

(二)、民法为公私混合法

根据法律的规定是否可以由当事人的合意加以变更,民法原则上为私法,但并非全然私法,因为民法总则中关于人格和身份等的规定、物权法、亲属法、继承法的许多规定,是不能以当事人的合意加以变更的,属于公法。

它们都属于保障社会秩序的规定,但它们不占据民法的本体,民法的大部分规定,仍属于可以以当事人的合意加以变更的任意性规定。

因此,民法为公私混合法,这不过是说,为了维护社会秩序,保护弱者,强行性规定仍有必要存在于民法之中。

民法为公法的理论在前苏联和我国的实践,已被历史证明是失败的。

私法的民法观就是认为,对经济生活的调整应以民法的事前调整、任意性规范调整为主,建立当事人自由竞争的规则。

事后调整和强制性规范调整是次要的调整手段,而行政调整应减少至最低限度。

(三)、民法为市民法

民法对社会关系的调整通过调整人的行为进行,因此,民法必须以一定的人性观点为出发点,以此为基础规制人的行为,制定相应的规则。

一方面,民法的大部分规范都贯彻了“经济人”假说,把民事主体设想为合理地追求自己利益最大化的人。

另一方面,在少量的民法规定中,立法者又根据社会团结的需要,对“经济人”假说加以限制,如各国民法皆规定的诚信原则。

民法通过这种对“经济人”假说与社会团体的协调,追求各种等级的社会势力之间的均衡,减少事实上的不平等的消极后果,达成一种全社会的和谐。

第二节 我国民法调整的对象

一、平等主体

民法通则的调整对象定义中有“平等主体”之间的限制语,这属于中国特色,因为西方国家的民法调整对象定义不包含这一要素。

这种设定的基本考虑是强调民法的私法性。

本书认为,①民法主要通过身份设置来调整社会关系,而身份就是制造不平等的。

②对于民法调整的财产关系与行政法和其他法律部门调整的财产关系的区分,应根据利益的尺度而非根据双方主体是否平等的尺度。

二、平等主体之间的财产关系

财产关系是以财产、服务和知识产品为媒介的,具有相互性的社会关系。

这一定义相较于原有的定义主要有两点补充:

①扩大了财产关系的客体的范围,适应现代社会的现实,增加了服务和知识产品作为财产关系的客体。

②增加了对财产关系构成要件上的相互性的要求。

相互性指法律行为的当事人相互提供利益的状态,只有一方当事人提供利益,他方单纯承受此等利益的法律行为,不具有相互性。

三、平等主体之间的人身关系

人身关系,是就人格、人格权和身份、身份权发生的社会关系和法律关系。

(1)人格,是主权者赋予的主体资格,就自然人而言,指生物学意义上的人被承认为法律上的人的状态,这种承认的结果表现为国家赋予生物学意义上的人以权利能力。

因此,人格与权利能力是两个可以相互等同的概念。

人格关系包括对外和对内两方面的内容。

就对外方面而言,人格关系涉及一个法律共同体与其他法律共同体的成员的关系,表现为承认外国人的民事权利能力问题;就对内方面而言,人格关系涉及一个法律共同体内部成员之间的关系,表现为权利能力平等问题。

人格权是民事主体对其自身要素享有的权利,是姓名、生命、健康、婚姻自主、肖像、名誉、荣誉等具体的人格权。

此外,学术界还有一般人格权的提法,因为关于人格权的立法不可能穷尽一切人格权现象,所以在未为法律明文规定的人格利益受到侵害时,可援用一般人格权进行保护。

人格与人格权的区别:

①人格本身也是一种权利,是一种前提性的权利,其他权利都要以它为依据取得,所以是派生的权利,人格权即为这些派生的权利的一种。

②人格是国家赋予的资格,表现了国家与民事主体之间的纵向关系;而人格权主要体现了民事主体之间自由空间的划分,属于横向关系。

(2)身份是一个人或团体被置放的相较于其他人或团体的有利的或不利的地位。

身份与人格具有密切的联系:

人格反映着普通的权利能力;而身份反映着权利能力的超出(特权)或受到贬损(受歧视)的状态。

在现代民法上,身份已不具有不平等和歧视的色彩,身份包括亲属法上的身份和亲属法外的身份。

对亲属法上的身份,可作广义的和狭义的理解。

狭义的身份指父母子女的身份,这是固有的身份;广义的身份除父母子女的身份外,还包括配偶的身份,配偶的身份是契约性的身份。

在夫妻之间是否互为亲属的问题上,存在肯定说与否定说。

本书赞同否定说,认为配偶仅为血亲与姻亲的发生根源,他们间的关系本身并非亲属。

身份关系中的权利谓之身份权。

身份权是自然人由法律确认的对其亲属人身的控制权,其内容包括父母对子女人身的占有(例如子女通常必须以其父母的住所为自己的住所)、配偶相互对对方人身的占有(例如夫妻互负同居义务)。

身份与身份权的区别:

身份是影响主体人格的立法者安排,表现的是国家与民事主体之间的纵向关系;身份权是身份权人对他人干扰或侵害家庭关系之排除,属于民事主体之间的横向关系。

第三节 民法的特点

一、民法是权利法

二、民法的内容主要是私法

三、民法是实体法

四、民法具有一定程度的任意性

五、民法强调平等协商和等价有偿原则

第四节 民法的渊源

一、民法渊源的概念

民法的渊源指民法的表现形式。

在民法渊源问题上存在一元制与多元制两种主张。

所谓一元制,就是只承认制定法为民法渊源的主张,如《法国民法典》;按多元制主张,民法的渊源除了制定法外,还包括习惯、判例、法理等,如《瑞士民法典》。

在民法的渊源问题上是采用一元制还是多元制,取决于对两个问题的答案:

①立法者是否承认制定法存在局限性,即是否承认制定法存在漏洞;②立法权与司法权是否要进行严格的划分。

二、我国的民法渊源

(一)法律

法律是全国人大及其常委会按照立法程序为人民制定的行为规范,是最典型的成文法。

成文法指以文字形式表述并于生效前公布的法律,具有确定性和可预见性,其特点和优点在于执法者在人民的监督下司法,防止司法者的任性和专横,最利于保障人民权利的安全。

成文法不可与制定法相混同。

制定法是由国家享有立法权的机关依照法定程序制定和公布的法律,制定法是成文法的一种而非全部,习惯法与