高考化学微专题化学与传统文化含答案.docx

《高考化学微专题化学与传统文化含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考化学微专题化学与传统文化含答案.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

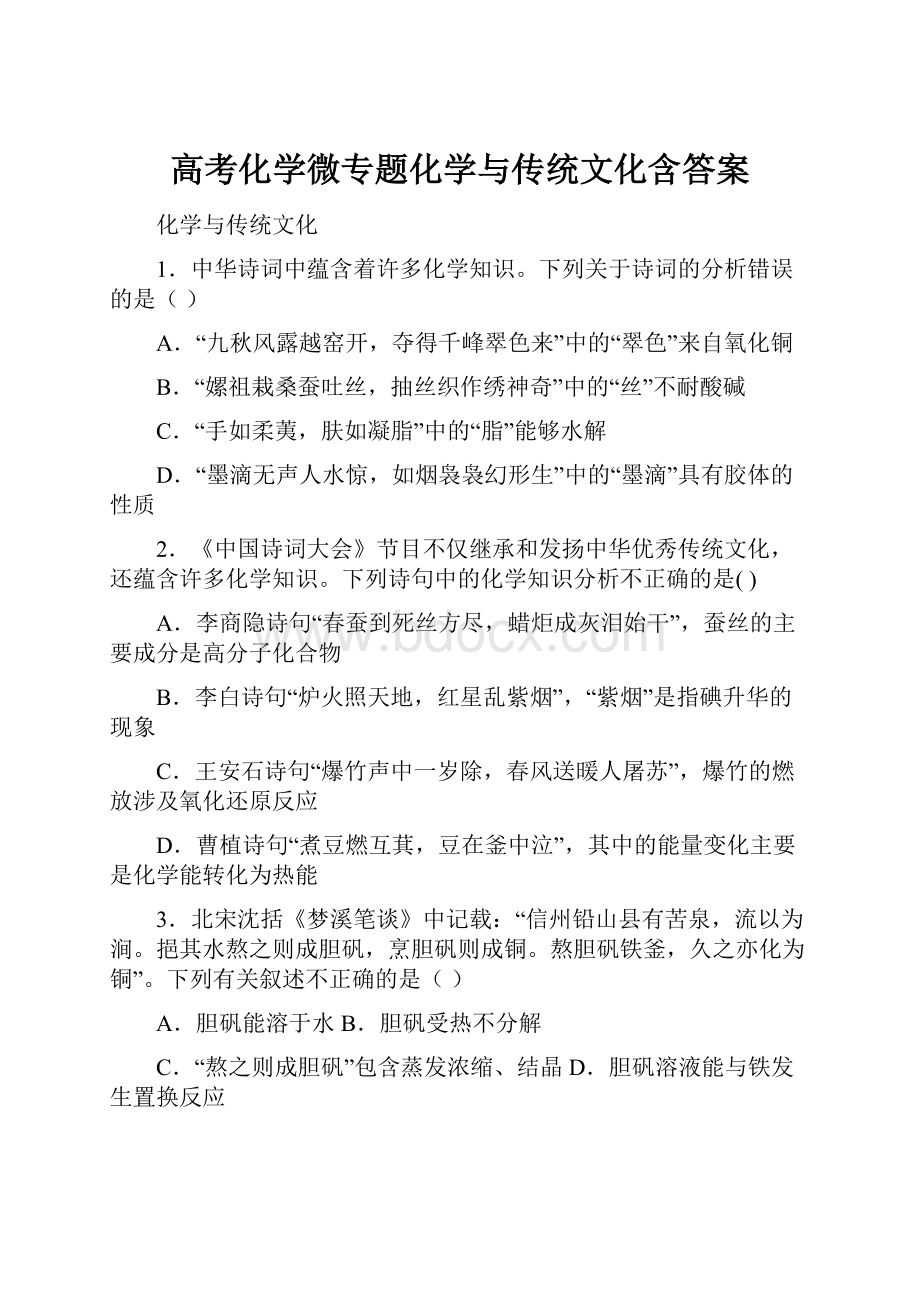

高考化学微专题化学与传统文化含答案

化学与传统文化

1.中华诗词中蕴含着许多化学知识。

下列关于诗词的分析错误的是()

A.“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”中的“翠色”来自氧化铜

B.“嫘祖栽桑蚕吐丝,抽丝织作绣神奇”中的“丝”不耐酸碱

C.“手如柔荑,肤如凝脂”中的“脂”能够水解

D.“墨滴无声人水惊,如烟袅袅幻形生”中的“墨滴”具有胶体的性质

2.《中国诗词大会》节目不仅继承和发扬中华优秀传统文化,还蕴含许多化学知识。

下列诗句中的化学知识分析不正确的是()

A.李商隐诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,蚕丝的主要成分是高分子化合物

B.李白诗句“炉火照天地,红星乱紫烟”,“紫烟”是指碘升华的现象

C.王安石诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏”,爆竹的燃放涉及氧化还原反应

D.曹植诗句“煮豆燃互萁,豆在釜中泣”,其中的能量变化主要是化学能转化为热能

3.北宋沈括《梦溪笔谈》中记载:

“信州铅山县有苦泉,流以为涧。

挹其水熬之则成胆矾,烹胆矾则成铜。

熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”。

下列有关叙述不正确的是()

A.胆矾能溶于水B.胆矾受热不分解

C.“熬之则成胆矾”包含蒸发浓缩、结晶D.胆矾溶液能与铁发生置换反应

4.华夏文明源远流长,勤劳智慧在中国人民探索认知世界、创造美好生活的过程中贯穿始终。

以下说法从化学视角理解,正确的是()

A

雷蟠电掣云滔滔,夜半载雨输亭皋

该诗中不涉及化学变化

B

高奴出脂水,颇似淳漆,燃之如麻

文中提到的“脂水”是指油脂

C

水银乃至阴毒物,因火煅丹砂而出

这段记载中,不涉及氧化还原反应

D

百宝都从海舶来,玻璃大镜比门排

制玻璃的某成分可用于制造光导纤维

5.中华传统文化蕴含着很多科学知识。

下列说法错误的是()

A.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中的“蜡炬成灰”过程中发生了氧化反应

B.我国的瓷器驰名世界,如半坡出土的“人面鱼纹彩陶盆”,其主要原料为黏土

C.《本草纲目拾遗》中记载的无机物“强水,性最烈,能蚀五金……其水甚强,五金八石皆能穿第,惟玻璃可盛”。

这里的“强水”是指HNO3

D.《新修本草》中关于“青钒”的描述:

“本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃,烧之赤色”,赤色固体可能是Fe3O4

6.化学与生活、生产、科技密切相关。

下列叙述正确的是()

A.明矾在天然水中生成胶体,可用于水的消毒杀菌

B.宋·王希孟《千里江山图》中的绿色颜料铜绿的主要成分是氧化铜

C.《本草纲目》“烧酒”条目下写道:

“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……”,这里所用的“法”是指蒸发

D.《天工开物》中有“至于矾现五金色之形,硫为群石之将,皆变化于烈火”,其中的矾指的是金属硫酸盐

7.孙思邈《太清丹经要诀》中对制取彩色金(主要成分为SnS2)的过程有如下叙述:

“雄黄(As4S4)十两,末之,锡三两,销中合....入坩埚中,....以盖合之。

密固,人风炉吹之。

令锅同火色,寒之。

开,黄色似金”。

下列说法错误的是()

A.彩色金和雄黄均具有较强的还原性

B.“以盖合之、密固”的目的是防止生成的SO2扩散到空气中

C.“火之”过程中,坩埚内发生了置换反应

D.可用灼烧的方法鉴别真金与彩色金

8.下列说法中正确的是()

A.“司南之杓,投之於地,其柢指南。

”司南中“杓”所用的材质为Fe2O3

B.“水滴石穿”与反应CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2有关

C.《易经》中记载:

“泽中有火”“上火下泽”。

火是由“泽”中产生的CO燃烧引起的

D.“水过鸭背不留珠”是因为鸭子的羽毛表层富含醇类物质

9.中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中记载了古代化学研究成果。

下列常见古诗文对应的化学知识正确的是()

常见古诗文记载

化学知识

A

《本草纲目》中对火药记载如下:

“火药乃焰硝(KNO3)硫磺、杉木炭所合,以为烽燧铳机诸药者”

其中利用了KNO3的氧化性

B

《诗经、大雅锦》:

“黄茶如饴。

“郑玄笺:

”其所生菜,虽有性苦者,甘如饴也。

“

糖类均有甜味

C

《梦溪笔谈》中对宝剑的记载:

“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”

铁的合金硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的高

D

《本草纲目》中对“石碱”记载如下:

“采蒿蓼之属,晒干烧灰,以水淋汁,久则凝淀如石,浣衣发面,亦去垢发面。

”

“石碱”是指KOH

10.下列与化学有关的文献,理解错误的是()

A.《咏石灰》(明·于谦)中“…烈火焚烧若等闲…要留清白在人间”其中“清白”是指氢氧化钙

B.《咏煤炭》(明·于谦)中“凿开混沌得乌金…不辞辛苦出山林”其中“乌金”的主要成分是煤炭

C.《天工开物》中记载:

“以消石、硫磺为主。

草木灰为辅。

…魂散惊而魄齑粉”文中提到的是火药

D.《天工开物》中有如下描述:

“世间丝、麻、裘、褐皆具素质…”文中的“裘”主要成分是蛋白质

11.【2020新课标Ⅲ】宋代《千里江山图》描绘了山清水秀的美丽景色,历经千年色彩依然,其中绿色来自孔雀石颜料(主要成分为Cu(OH)2·CuCO3),青色来自蓝铜矿颜料(主要成分为Cu(OH)2·2CuCO3)。

下列说法错误的是()

A.保存《千里江山图》需控制温度和湿度

B.孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化

C.孔雀石、蓝铜矿颜料耐酸耐碱

D.Cu(OH)2·CuCO3中铜的质量分数高于Cu(OH)2·2CuCO3

12.【2020天津】晋朝葛洪的《肘后备急方》中记载:

“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之……”,受此启发为人类做出巨大贡献的科学家是()

A.屠呦呦B.钟南山C.侯德榜D.张青莲

13.【2019新课标Ⅰ】陶瓷是火与土的结晶,是中华文明的象征之一,其形成、性质与化学有着密切的关系。

下列说法错误的是()

A.“雨过天晴云破处”所描述的瓷器青色,来自氧化铁

B.闻名世界的秦兵马俑是陶制品,由黏土经高温烧结而成

C.陶瓷是应用较早的人造材料,主要化学成分是硅酸盐

D.陶瓷化学性质稳定,具有耐酸碱侵蚀、抗氧化等优点

14.【2019新课标Ⅱ】“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”是唐代诗人李商隐的著名诗句,下列关于该诗句中所涉及物质的说法错误的是()

A.蚕丝的主要成分是蛋白质

B.蚕丝属于天然高分子材料

C.“蜡炬成灰”过程中发生了氧化反应

D.古代的蜡是高级脂肪酸酯,属于高分子聚合物

15.以下是中华民族为人类文明进步做出巨大贡献的几个事例,运用化学知识对其进行的分析不合理的是()

A.四千余年前用谷物酿造出酒和醋,酿造过程中只发生水解反应

B.商代后期铸造出工艺精湛的后(司)母戊鼎,该鼎属于铜合金制品

C.汉代烧制出“明如镜、声如磬”的瓷器,其主要原料为黏士

D.屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,该过程包括萃取操作

16.中华民族历史悠久,传统文化中涉及很多化学知识。

下列说法错误的是( )

A.南北朝的《本草经集注》记载了区分硝石(KNO3)和朴硝(Na2SO4)的方法:

“以火烧之,紫青烟起,乃真硝石也”,利用了焰色反应原理

B.宋代的钧瓷以“入窑一色,出窑万彩”的神奇窑变著称。

瓷器主要原料是黏土,“窑变”是高温下釉料中添加的金属化合物发生氧化还原反应导致颜色的变化

C.明代的《菽园杂记》对海水提取食盐有如下记载:

“烧草为灰,布在滩场,然后以海水渍之,侯晒结浮白,扫而复淋”。

上述涉及的“灰”作用是过滤

D.明末清初编撰的《物理小识》有如下叙述:

“青矾烧之赤色,厂气熏人,衣服当之易烂,栽木不茂”。

“青矾”主要成分是FeSO4•7H2O,“青矾厂气”中含有SO3

17.古诗词清晰描绘了我国古代人民的生活、生产场景,对下面的“诗情画意”分析错误的是()

A.“日照澄洲江雾开”,雾是一种气溶胶,受阳光照射时会产生丁达尔现象

B.“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,说明金在自然界中主要以游离态形式存在

C.“盖此钒色绿,味酸,烧之则赤……”,说明绿矾加热生成了Fe2O3

D.“火树银花不夜天”指的是金属单质的焰色反应,属于化学变化

18.明代宋应星所著的《天工开物》被誉为“17世纪中国工艺百科全书”。

下列说法错误的是()

A.“凡石灰经火焚,火力到后,烧酥石性,置于风中久自吹化成粉”中的“粉”为CaO

B.“凡铁分生熟,出炉未炒则生,既炒则熟”中的“炒”为氧化除碳过程

C.“凡将水银再升朱用,故名曰银朱(即硫化汞)”过程中涉及氧化还原反应

D.“凡金箔,每金七厘造方寸一千片…金性又柔,可屈折如枝柳”说明了金有良好的延展性

19.古代的很多诗歌、谚语都蕴含着科学知识。

下列解释正确的是()

A.“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间”的海市蜃楼是一种自然现象,与胶体知识有关

B.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,“泪”是指石蜡燃烧生成的水

C.“爆竹声中除旧岁,春风送暖人屠苏”,爆竹爆炸发生的是分解反应

D.“纷纷灿烂如星陨,赫赫喧雁似火攻”中烟花是某些金属元素发生化学变化呈现出的颜色

20.我国古代优秀科技成果对人类文明进步作出了巨大贡献。

下列有关说法错误的是()

A.记载“伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸”中的“树肤”的主要成分含纤维素

B.“司南之杓,投之于地,其柢指南”中的“杓”的主要成分是天然磁铁(Fe3O4)

C.古代“黑火药”是由硫黄、木炭、硝酸钾三种物质按一定比例混合制成的

D.《物理小识》中“有硇水者,剪银块投之,则旋而为水”,其中“硇水”是指盐酸

21.中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中记载了很多化学研究成果。

下面的“诗”“情”“化”“意”,分析正确的是()

A.《梦溪笔谈》中对宝剑的记载:

“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折。

”剂钢为铁的合金,其硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的高。

B.古代记载文字的器物——甲骨,其主要成分是蛋白质。

C.《格物粗谈·果品》中记载:

“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味。

”文中的“气”是指乙烯。

D.“试玉要烧三日满,辨材须待七年期”中“玉”的成分是硅酸盐,该句诗表明玉的硬度很大。

22.中华民族历史悠久,有着优秀的传统文化。

古诗词的意蕴含蓄,意境深远。

下列有关说法错误的是()

A.“榆荚只能随柳絮,等闲撩乱走空园”中的“柳絮”和棉花的成分均含纤维素

B.“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味。

”“气”是指乙酸乙酯

C.“昨日入城市,归来泪满巾。

遍身罗绮者,不是养蚕人。

”丝绸的主要成分是蛋白质

D.“陶尽门前土,屋上无片瓦。

十指不沾泥,鳞鳞居大厦。

”黏土烧制陶器的过程中发生了化学变化

23.下列关于古籍中的记载说法不正确的是()

A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应

B.《吕氏春秋别类》中“金(即铜)柔锡柔,合两柔则钢”体现了合金硬度方面的特性

C.诗句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”描述的变化属于化学变化

D.《肘后备急方》中“青蒿握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”该过程属于化学变化

化学与传统文化

1.中华诗词中蕴含着许多化学知识。

下列关于诗词的分析错误的是()

A.“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”中的“翠色”来自氧化铜

B.“嫘祖栽桑蚕吐丝,抽丝织作绣神奇”中的“丝”不耐酸碱

C.“手如柔荑,肤如凝脂”中的“脂”能够水解

D.“墨滴无声人水惊,如烟袅袅幻形生”中的“墨滴”具有胶体的性质

【答案】A

【解析】A.来自氧化铜是黑色粉末,外观不可能呈“翠色”,A错误;

B.蚕丝的成分是蛋白质,在酸性或碱性下会水解,B正确;

C.“手如柔荑,肤如凝脂”中的“脂”是脂肪,能够水解,C正确;

D.“墨滴”是碳分散在水中形成的胶体,具有胶体的性质,D正确;答案为A。

2.《中国诗词大会》节目不仅继承和发扬中华优秀传统文化,还蕴含许多化学知识。

下列诗句中的化学知识分析不正确的是()

A.李商隐诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,蚕丝的主要成分是高分子化合物

B.李白诗句“炉火照天地,红星乱紫烟”,“紫烟”是指碘升华的现象

C.王安石诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏”,爆竹的燃放涉及氧化还原反应

D.曹植诗句“煮豆燃互萁,豆在釜中泣”,其中的能量变化主要是化学能转化为热能

【答案】B

【详解】

A.李商隐诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,蚕丝为蛋白质,主要成分是高分子化合物,A分析正确;

B.李白诗句“炉火照天地,红星乱紫烟”,紫烟:

高温条件下冶炼金属铁、铜,炉火照天地,与碘升华无关,B分析错误;

C.王安石诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏”,爆竹的燃放,有C、S等元素化合价的改变,为氧化还原反应,C分析正确;

D.曹植诗句“煮豆燃互萁,豆在釜中泣”,可燃物的燃烧,能量变化主要是化学能转化为热能,D分析正确;

答案为B。

3.北宋沈括《梦溪笔谈》中记载:

“信州铅山县有苦泉,流以为涧。

挹其水熬之则成胆矾,烹胆矾则成铜。

熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”。

下列有关叙述不正确的是()

A.胆矾能溶于水B.胆矾受热不分解

C.“熬之则成胆矾”包含蒸发浓缩、结晶D.胆矾溶液能与铁发生置换反应

【答案】B

【详解】

A.“信州铅山县有苦泉,流以为涧。

挹其水……”,说明胆矾能溶于水,故A正确;

B.胆矾受热会分解为硫酸铜和水,故B错误;

C.“熬之则成胆矾”包含蒸发浓缩、结晶过程,故C正确;

D.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”说明胆矾溶液能与铁发生置换反应,故D正确;

故选B。

4.华夏文明源远流长,勤劳智慧在中国人民探索认知世界、创造美好生活的过程中贯穿始终。

以下说法从化学视角理解,正确的是()

A

雷蟠电掣云滔滔,夜半载雨输亭皋

该诗中不涉及化学变化

B

高奴出脂水,颇似淳漆,燃之如麻

文中提到的“脂水”是指油脂

C

水银乃至阴毒物,因火煅丹砂而出

这段记载中,不涉及氧化还原反应

D

百宝都从海舶来,玻璃大镜比门排

制玻璃的某成分可用于制造光导纤维

【答案】D

【详解】

A.雷蟠电掣云滔滔,打雷时会发生反应N2+O2=2NO(放电),涉及化学变化,故A错误;

B.燃之如麻,但烟甚浓,说明易燃烧,应为石油,故B错误;

C.丹砂主要成分为HgS,煅烧丹砂分解生成汞单质,反应过程中有元素化合价变化,涉及氧化还原反应,故C错误;

D.制玻璃的原料和玻璃的成分中都含有二氧化硅,二氧化硅可用于制造光导纤维,故D正确;

答案选D。

5.中华传统文化蕴含着很多科学知识。

下列说法错误的是()

A.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中的“蜡炬成灰”过程中发生了氧化反应

B.我国的瓷器驰名世界,如半坡出土的“人面鱼纹彩陶盆”,其主要原料为黏土

C.《本草纲目拾遗》中记载的无机物“强水,性最烈,能蚀五金……其水甚强,五金八石皆能穿第,惟玻璃可盛”。

这里的“强水”是指HNO3

D.《新修本草》中关于“青钒”的描述:

“本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃,烧之赤色”,赤色固体可能是Fe3O4

【答案】D

【详解】

A.蜡烛燃烧是蜡烛与氧气发生反应,属于氧化反应,故A说法正确;

B.制作陶瓷的主要原料是黏土,故B说法正确;

C.硝酸具有强氧化性、强酸性,能腐蚀大多数金属,也能和岩石中的CaCO3发生反应,但不能和玻璃中成分硅酸盐发生反应,推出“强水”为HNO3,故C说法正确;

D.Fe3O4为黑色晶体,Fe2O3为红棕色,即赤色固体不是Fe3O4,故D说法错误;

故答案为D。

6.化学与生活、生产、科技密切相关。

下列叙述正确的是()

A.明矾在天然水中生成胶体,可用于水的消毒杀菌

B.宋·王希孟《千里江山图》中的绿色颜料铜绿的主要成分是氧化铜

C.《本草纲目》“烧酒”条目下写道:

“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……”,这里所用的“法”是指蒸发

D.《天工开物》中有“至于矾现五金色之形,硫为群石之将,皆变化于烈火”,其中的矾指的是金属硫酸盐

【答案】D

【详解】

A.明矾在水中发生水解生成氢氧化铝胶体,可用于吸附水中的悬浮颗粒物,但不能用于消毒杀菌,A不正确;

B.铜绿的主要成分是碱式碳酸铜,而不是氧化铜,B不正确;

C.“用浓酒和糟入甑,蒸令气上……”,这里采用的方法是蒸馏,C不正确;

D.带有结晶水的硫酸盐,常常称作矾,“至于矾现五金色之形”中所提到的矾,指的是金属硫酸盐,D正确;

故选D。

7.孙思邈《太清丹经要诀》中对制取彩色金(主要成分为SnS2)的过程有如下叙述:

“雄黄(As4S4)十两,末之,锡三两,销中合....入坩埚中,....以盖合之。

密固,人风炉吹之。

令锅同火色,寒之。

开,黄色似金”。

下列说法错误的是()

A.彩色金和雄黄均具有较强的还原性

B.“以盖合之、密固”的目的是防止生成的SO2扩散到空气中

C.“火之”过程中,坩埚内发生了置换反应

D.可用灼烧的方法鉴别真金与彩色金

【答案】B

【分析】

“雄黄(As4S4)十两,末之,锡三两,销中合....入坩埚中,....以盖合之。

密固,人风炉吹之。

令锅同火色,寒之。

开,黄色似金”中描述的是雄黄(As4S4)与锡(Sn)发生反应生成“黄色似金”的彩色金(主要成分为SnS2),同时应该生成As,据此分析解答。

【详解】

A.雄黄(As4S4)和彩色金(主要成分为SnS2)中S均为负价,容易被氧化,因此彩色金和雄黄均具有较强的还原性,故A正确;

B.雄黄(As4S4)和彩色金(主要成分为SnS2)均能与氧气反应,所以制取过程不可以在空气中进行,故B错误;

C.雄黄(As4S4)与锡(Sn)发生反应生成“黄色似金”的彩色金(主要成分为SnS2)属于单质和化合物反应生成新的单质和新的化合物的反应,属于置换反应,故C正确;

D.SnS2与氧气能反应,黄金与氧气不反应,可用灼烧的方法鉴别真金与彩色金,故D正确;

故选B。

8.下列说法中正确的是()

A.“司南之杓,投之於地,其柢指南。

”司南中“杓”所用的材质为Fe2O3

B.“水滴石穿”与反应CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2有关

C.《易经》中记载:

“泽中有火”“上火下泽”。

火是由“泽”中产生的CO燃烧引起的

D.“水过鸭背不留珠”是因为鸭子的羽毛表层富含醇类物质

【答案】B

【详解】

A.由“其柢指南”知“司南”就是古代的指南针,“杓”能指示方向说明有磁性,其材质应该是Fe3O4,故A不符合题意;

B.“水滴石穿”与碳酸钙在空气中常年累月与水和空气中的二氧化碳反应生成碳酸氢钙,导致石头慢慢发生腐蚀,故B符合题意;

C.火是由“泽”中产生的甲烷燃烧引起的,故C不符合题意;

D.“不留珠”是因为鸭子的羽毛表层富含油脂类物质,油脂与水不互溶,故D不符合题意;

答案选B。

9.中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中记载了古代化学研究成果。

下列常见古诗文对应的化学知识正确的是()

常见古诗文记载

化学知识

A

《本草纲目》中对火药记载如下:

“火药乃焰硝(KNO3)硫磺、杉木炭所合,以为烽燧铳机诸药者”

其中利用了KNO3的氧化性

B

《诗经、大雅锦》:

“黄茶如饴。

“郑玄笺:

”其所生菜,虽有性苦者,甘如饴也。

“

糖类均有甜味

C

《梦溪笔谈》中对宝剑的记载:

“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”

铁的合金硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的高

D

《本草纲目》中对“石碱”记载如下:

“采蒿蓼之属,晒干烧灰,以水淋汁,久则凝淀如石,浣衣发面,亦去垢发面。

”

“石碱”是指KOH

【答案】A

【详解】

A.火药发生化学反应时生成氮气,KNO3中氮元素的化合价降低,被还原,作氧化剂,体现氧化性,故A符合题意;

B.不是所有的糖类都有甜味,例如纤维素属于糖类,但是没有甜味,故B不符合题意;

C.剂钢指的是铁的合金,其硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的低,故C不符合题意;

D.“采蒿蓼之属,晒干烧灰”,说明“石碱”成分来自植物烧成的灰中的成分,“以水淋汁”,该成分易溶于水,久则凝淀如石,亦去垢,能洗去油污,发面,能作为发酵剂,排除KOH,植物烧成的灰中的成分主要为碳酸盐,所以碳酸钾符合,故D不符合题意;

答案选A。

10.下列与化学有关的文献,理解错误的是()

A.《咏石灰》(明·于谦)中“…烈火焚烧若等闲…要留清白在人间”其中“清白”是指氢氧化钙

B.《咏煤炭》(明·于谦)中“凿开混沌得乌金…不辞辛苦出山林”其中“乌金”的主要成分是煤炭

C.《天工开物》中记载:

“以消石、硫磺为主。

草木灰为辅。

…魂散惊而魄齑粉”文中提到的是火药

D.《天工开物》中有如下描述:

“世间丝、麻、裘、褐皆具素质…”文中的“裘”主要成分是蛋白质

【答案】A

【详解】

A.《咏石灰》(明·于谦)中“……烈火焚烧若等闲……要留清白在人间”,描述的是碳酸钙的受热分解,其中“清白”是指氧化钙,故A错误;

B.《咏煤炭》(明·于谦)中“凿开混沌得乌金……不辞辛苦出山林”描述的是煤炭的开采,其中“乌金”的主要成分是煤炭,故B正确;

C.《天工开物》中记载:

“以消石、硫磺为主。

草木灰为辅。

……魂散惊而魄齑粉”,消石、硫磺是制造火药的主要原料,故C正确;

D.《天工开物》中有如下描述:

“世间丝、麻、裘、褐皆具素质……”文中的“裘”指的是动物的毛皮,主要成分是蛋白质,故D正确;

故选A。

11.【2020新课标Ⅲ】宋代《千里江山图》描绘了山清水秀的美丽景色,历经千年色彩依然,其中绿色来自孔雀石颜料(主要成分为Cu(OH)2·CuCO3),青色来自蓝铜矿颜料(主要成分为Cu(OH)2·2CuCO3)。

下列说法错误的是()

A.保存《千里江山图》需控制温度和湿度

B.孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化

C.孔雀石、蓝铜矿颜料耐酸耐碱

D.Cu(OH)2·CuCO3中铜的质量分数高于Cu(OH)2·2CuCO3

【答案】C

【解析】A.字画主要由纸张和绢、绫、锦等织物构成,为防止受潮和氧化,保存古代字画时要特别注意控制适宜的温度和湿度,A说法正确;

B.由孔雀石和蓝铜矿的化学成分可知,其中的铜元素、碳元素和氢元素均处于最高价,其均为自然界较稳定的化学物质,因此,用其所制作的颜料不易被空气氧化,B说法正确;

C.孔雀石和蓝铜矿的主要成分均可与酸反应生成相应的铜盐,因此,用其制作的颜料不耐酸腐蚀,C说法错误;

D.因为氢氧化铜中铜元素的质量分数高于碳酸铜,所以Cu(OH)2∙CuCO3中铜的质量分数高于Cu(OH)2∙2CuCO3,D说法正确。

综上所述,相关说法错误的是C,故本题答案为C。

12.【2020天津】晋朝葛洪的《肘后备急方》中记载:

“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之……”,受此启发为人类做出巨大贡献的科学家是()

A.屠呦呦B.钟南山C.侯德榜D.张青莲

【答案】A

【解析】A.屠呦呦的主要贡献是发现了治疗疟疾的青蒿素,测定了青蒿素的组成、结构,成功合成双氢青蒿素等;

B.钟南山是中国工程院院士,著名呼吸病学专家,长期从事呼吸内科的医疗、教学、科研工作,重点开展哮喘,慢阻肺疾病,呼吸衰竭和呼吸系统常见疾病的规范化诊疗、疑难病、少见病和呼吸危重症监护与救治等方面的研究;

C.侯德榜的主要贡献是:

揭开了索尔维制碱法的秘密、创立了侯氏制碱法等;

D.张青莲的主要贡献:

主持测定了铟、铱、锑、铕、铈、锗、锌、镝几种元素的相对原子质量新值,被国际原子量委员会采用为国际新标准;

“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之……”描述的是从青蒿中提取青蒿素治疗疟疾的过程,受此启发为人类做出巨大贡献的科学家是屠呦呦;答案选A。