备战高考语文文言文大题培优及答案.docx

《备战高考语文文言文大题培优及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备战高考语文文言文大题培优及答案.docx(73页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

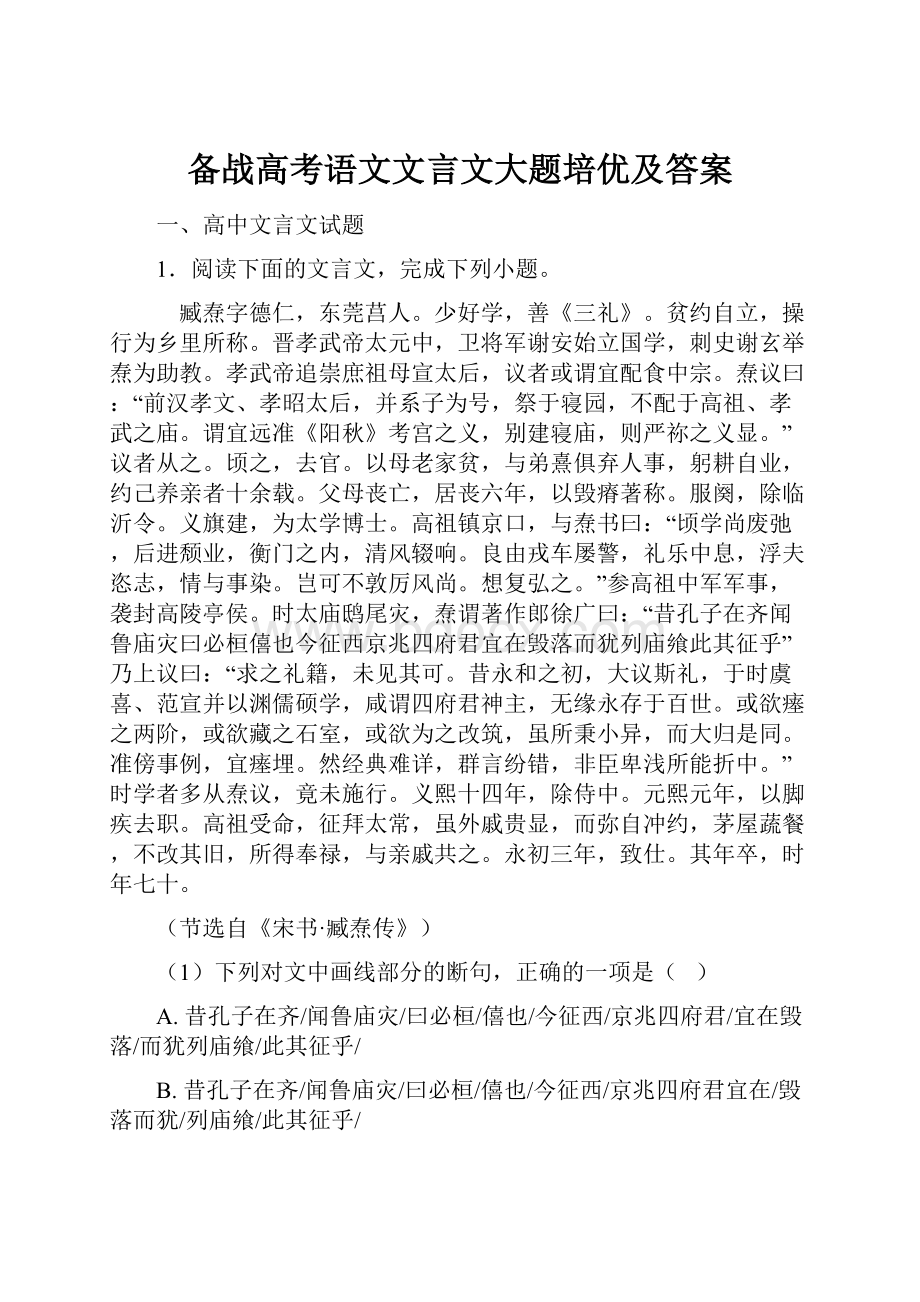

备战高考语文文言文大题培优及答案

一、高中文言文试题

1.阅读下面的文言文,完成下列小题。

臧焘字德仁,东莞莒人。

少好学,善《三礼》。

贫约自立,操行为乡里所称。

晋孝武帝太元中,卫将军谢安始立国学,刺史谢玄举焘为助教。

孝武帝追崇庶祖母宣太后,议者或谓宜配食中宗。

焘议曰:

“前汉孝文、孝昭太后,并系子为号,祭于寝园,不配于高祖、孝武之庙。

谓宜远准《阳秋》考宫之义,别建寝庙,则严祢之义显。

”议者从之。

顷之,去官。

以母老家贫,与弟熹俱弃人事,躬耕自业,约己养亲者十余载。

父母丧亡,居丧六年,以毁瘠著称。

服阕,除临沂令。

义旗建,为太学博士。

高祖镇京口,与焘书曰:

“顷学尚废弛,后进颓业,衡门之内,清风辍响。

良由戎车屡警,礼乐中息,浮夫恣志,情与事染。

岂可不敦厉风尚。

想复弘之。

”参高祖中军军事,袭封高陵亭侯。

时太庙鸱尾灾,焘谓著作郎徐广曰:

“昔孔子在齐闻鲁庙灾曰必桓僖也今征西京兆四府君宜在毁落而犹列庙飨此其征乎”乃上议曰:

“求之礼籍,未见其可。

昔永和之初,大议斯礼,于时虞喜、范宣并以渊儒硕学,咸谓四府君神主,无缘永存于百世。

或欲瘗之两阶,或欲藏之石室,或欲为之改筑,虽所秉小异,而大归是同。

准傍事例,宜瘗埋。

然经典难详,群言纷错,非臣卑浅所能折中。

”时学者多从焘议,竟未施行。

义熙十四年,除侍中。

元熙元年,以脚疾去职。

高祖受命,征拜太常,虽外戚贵显,而弥自冲约,茅屋蔬餐,不改其旧,所得奉禄,与亲戚共之。

永初三年,致仕。

其年卒,时年七十。

(节选自《宋书·臧焘传》)

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A. 昔孔子在齐/闻鲁庙灾/曰必桓/僖也/今征西/京兆四府君/宜在毁落/而犹列庙飨/此其征乎/

B. 昔孔子在齐/闻鲁庙灾/曰必桓/僖也/今征西/京兆四府君宜在/毁落而犹/列庙飨/此其征乎/

C. 昔孔子在齐/闻鲁庙灾/曰必桓/僖也/今征西/京兆四府君/宜在毁落/而犹列庙飨此/其征乎/

D. 昔孔子在齐/闻鲁庙灾/曰必桓/僖也/今征西/京兆四府君宜在/毁落而犹/列庙飨此/其征乎/

(2)下列对文中加下划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 庶,指宗族的旁支,封建社会中,人们的身份会因其母亲的身份而有嫡庶之分。

B. 博士,古代学官,主要从事教授生徒之职,学术专业上常专通经典或精通技艺。

C. 太庙,是我国古代皇帝的宗庙,起初仅供奉先皇,后来宗室、功臣等也可入庙。

D. 儒,此处指“儒学”,我国自封建社会以来,“儒学”便是统治阶级的正统思想。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 臧焘贫苦好学,熟悉经典。

他家境贫寒,但却富有自立的精神,喜好读书学习,对古代的一些经典著作颇为熟悉。

B. 臧焘恪守孝道,精心侍亲。

他曾与弟弟一同辞去官职,回家亲自参与农耕,自己省吃俭用,服侍父母亲长达十余年。

C. 臧焘善于言辞,受到认可。

针对朝政、灾祸,他引经据典,清晰地陈述看法并提出建议,其建言每次都被采纳。

D. 臧焘官至显贵,严于律己。

高祖登基后,他身居要位,但仍保持节俭自律的一贯作风,粗茶淡饭,与亲人共享俸禄。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①良由戎车屡警,礼乐中息,浮夫恣志,情与事染。

②然经典难详,群言纷错,非臣卑浅所能折中。

【答案】

(1)A

(2)D

(3)C

(4)①这的确是由于战事频频,礼乐教化为之中断,轻浮浅薄者任性而不务正业,求学的情趣受到事功的影响(干扰)。

②然而经典难以详解,众人议论纷杂,这不是微臣卑陋的见识所能说准的。

【解析】【分析】

(1)本句,根据名词代词“孔子”“齐”“鲁庙”“桓”“僖”“征西(征西将军)”“京兆四府君”“庙”“此”“征”等,虚词“在”“也”“而”“其”,“而”表示转折,“犹”意思是“还”,“列庙飨”意思“列于太庙受供享”,其前省略主语“征西京兆四府君”,意思是“(征西将军以及京兆尹四位府君)却仍列于太庙受供享”意思完整,结构独立,前后断开,排除BD两项。

“此”作“其征乎”的主语,意思是“这火灾大概就是征兆吧”,意思独立,结构完整,在“此”前断开,排除C项,再结合本句意思:

过去孔子在齐国,听说鲁国太庙发生火灾,说一定是由于桓公、僖公的事。

如今征西将军以及京兆尹四位府君本应当撤除神主,却仍列于太庙受供享,这火灾大概就是征兆吧?

句子可以断开为:

昔孔子在齐/闻鲁庙灾/曰必桓/僖也/今征西/京兆四府君/宜在毁落/而犹列庙飨/此其征乎/故选A。

(2)D项,“我国自封建社会以来,‘儒学’便是统治阶级的正统思想”中“自封建社会以来”说法有误,儒学思想成为封建正统思想是从西汉时开始的。

故选D。

(3)C项,可知“其建言每次都被采纳”说法有误,原文说“时学者多从焘议,竟未施行”,意思是“当时学者大多赞成臧焘的意见,但最终还是没有实行”。

故选C。

(4)本题翻译赋分点:

①中的“良”,的确;“戎车屡警”,指战事频频;“中息”,中断,停止;“浮夫”,指轻浮浅薄者;“恣志”,指任性而不务正业;“情”,指求学的情趣;“染”,影响,干扰;“情与事染”,求学的情趣受到事功的影响(干扰)。

②中“然”,表转折,然而;“详”,详解;“言”,指议论;“纷错”,纷杂;“群言纷错”,众人议论纷杂;“卑浅”,形容词作名词,指卑陋的见识;“折中”,说准;“非臣卑浅所能折中”,这不是微臣卑陋的见识所能说准的。

故答案为:

⑴A;⑵D;⑶C;

⑷①这的确是由于战事频频,礼乐教化为之中断,轻浮浅薄者任性而不务正业,求学的情趣受到事功的影响(干扰)。

②然而经典难以详解,众人议论纷杂,这不是微臣卑陋的见识所能说准的。

【点评】

(1)本题考查文言文断句的能力。

文言文断句要根据常见的句首句尾语气词、句式、修辞、意思进行断句。

本题可以根据句中动词、虚词、句子结构,抓住关键词,然后根据语意进行断句。

(2)本题考查文化常识的理解识记能力。

文化常识的积累有助于解读文言文,文化常识一般包括官职、宗教礼仪、服饰、年龄称谓、有特殊意义的专有名词等,学习过程中注意准确积累。

(3)本题考查把握内容要点和鉴赏作品人物形象的能力。

此类题目要梳理原文内容,准确把握文章大意。

然后锁定目标句,把各个选项与原文内容进行细致比对,逐个排除。

(4)此题考查文言文翻译的能力。

文言文句翻译首先要做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中重点字词,如:

实词中的通假字、一词多义、词类活用等。

翻译重点语句是一项综合能力的体现,不仅要求学生具有丰富的文言词汇知识储备,还要有一定的古汉语语法知识,同时要求语言表达流畅与优美。

【参考译文】

臧焘字德仁,东莞莒人。

他年少的时候爱好学习,精通《三礼》。

贫乏穷困却能自立,操守品行为家乡乡里称道。

晋孝武帝太元年间,卫将军谢安开始建立国学,刺史谢玄举荐臧焘为助教。

孝武帝追尊他的庶祖母宣太后,有的议者认为宣太后当附祭配享中宗。

臧焘建议说:

“前汉孝文、孝昭太后,都是依照儿子取得尊号,在陵寝祭祀,不在高祖、孝武的庙中附祭。

臣以为追尊宣太后一事,应当远依《春秋》考宫的古义,另建寝庙,则尊奉崇敬的礼义得以显明。

”议者采纳了他的意见。

不久,辞去官职。

由于母亲年老,家中贫穷,跟弟弟臧熹一起放弃仕途,以耕种谋生,自己节约而供奉双亲十多年。

父母去世后,臧焘守丧六年,以居丧过哀闻名。

守丧期满后,被任命为临沂县令。

义旗树起后,任太学博士。

高祖镇守京口,写信给臧焘说:

近来求学的风尚衰微,后辈学人学业荒废,民间户内,不闻朗朗读书声。

这的确是由于战事频频,礼乐教化为之中断,轻浮浅薄者任性而不务正业,求学的情趣受到事功的影响(干扰)。

怎么能够不大力鼓励学习的风尚呢?

希望您对此事再有所光大。

”臧焘担任高祖的中军军事,承袭封爵为高陵亭侯。

当时太庙发生火灾,臧焘对著作郎徐广说:

“过去孔子在齐国,听说鲁国太庙发生火灾,说一定是由于桓公、僖公的事。

如今征西将军以及京兆尹四位府君本应当撤除神主,却仍列于太庙受供享,这火灾大概就是征兆吧?

”于是上奏议说:

“核查礼法典籍,看不出这种做法的允当。

从前永和初年曾热烈讨论过此事,那时候虞喜、范宣都是学识渊博的儒学大师,都认为四位府君的神主,没有理由世世代代永远存放,有的计划埋葬在墓室两边的石阶下,有的主张收藏在石室中,有的提议为他们另外筑室,虽然所持的意见略有区别,但是大方向基本相同。

依准有关事例,对四府君神主的处理应当采用埋祭的办法。

然而经典难以详解,众人议论纷杂,这不是微臣卑陋的见识所能说准的。

”当时学者大多赞成臧焘的意见,但最终还是没有实行。

义熙十四年,任命为侍中。

元熙元年,因为脚病离职。

高祖受命登基,召拜臧焘为太常,他虽然身为外戚权贵,然而更加自我约束,住茅房吃蔬菜,不改变原来的习惯,所得俸禄,与亲戚共享。

永初三年,退职。

同年去世,时年七十岁。

2.阅读下面的文字,完成下列问题。

定公十四年,孔子年五十六,由大司寇行摄相事,有喜色。

人曰:

“闻君子祸至不惧,福至不喜。

”孔子曰:

“有是言也。

不曰‘乐其以贵下人’乎?

”于是诛鲁大夫乱政者少正卯。

与闻国政三月,粥羔豚者弗饰贾;男女行者别于涂;涂不拾遗;四方之客至乎邑者,不求有司,皆予之以归。

齐人闻而惧,曰:

“孔子为政必霸,霸则吾地近焉,我之为先并矣。

盍致地焉?

”黎鉏曰:

“请先尝沮之;沮之而不可则致地,庸迟乎!

”于是选齐国中女子好者八十人,皆衣文衣而舞《康乐》,文马三十驷,遗鲁君。

陈女乐文马于鲁城南高门外。

季桓子微服往观再三,将受,乃语鲁君为周道游,往观终日,怠于政事。

子路曰:

“夫子可以行矣。

”孔子曰:

“鲁今且郊,如致膰乎大夫,则吾犹可以止。

”桓子卒齐女乐,三日不听政;郊,又不致膰俎于大夫。

孔子遂行,宿乎屯。

而师己送。

曰:

“夫子则非罪。

”孔子曰:

“吾歌可夫?

”歌曰:

“彼妇之口,可以出走;彼妇之谒,可以死败。

盖优哉游哉,维以卒岁!

”师已反,桓子曰:

“孔子亦何言?

”师己以实告。

桓子喟然叹曰:

“夫子罪我以群婢故也夫!

”

孔子遂适卫,主于子路妻兄颜浊邹家。

卫灵公问孔子:

“居鲁得禄几何?

”对曰:

“奉六万。

”卫人亦致粟六万。

居顷之,或谮孔子于卫灵公,灵公使公孙余假一出一入。

孔子恐获罪焉,居十月,乃去。

将适陈,过匡,颜刻为仆,以策指之曰:

“昔吾入此,由彼缺也。

”匡人闻之,以为鲁之阳虎,阳虎尝暴匡人,匡人于是遂止孔子,孔子状类阳虎,拘焉五日。

颜渊后,子曰:

“吾以汝为死矣。

”颜渊曰:

“子在,回何敢死!

”匡人拘孔子益急,弟子惧。

孔子曰:

“文王既没,文不在兹乎?

天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人如予何!

”孔子使从者为武子臣于卫,然后得去。

(1)下列加下划线“以”的用法分类正确的一项是( )

①皆予之以归 ②维以卒岁 ③师己以实告 ④夫子罪我以群婢故也夫

⑤以策指之曰 ⑥吾以汝为死矣

A. ①④/②③⑤/⑥

B. ①②/③④⑤/⑥

C. ①④/②⑤/③⑥

D. ①②③/④⑤/⑥

(2)下列加下划线词语用法和意义都相同的一项是( )

A. 粥羔豚者弗饰贾/于是选齐国中女子好者

B. 四方之客至乎邑者/文不在兹乎

C. 皆予之以归/请先尝沮之

D. 齐人闻而惧/沮之而不可则致地

(3)下列加下划线词语用法不相同的一项是( )

A. 盍致地焉/孔子恐获罪焉

B. 乃语鲁君为周道游/居十月,乃去

C. 沮之而不可则致地/霸则吾地近焉

D. 桓子慨然叹曰/然后得去

(4)下列加下划线词语用法不同于其他的一项是( )

A. 孔子亦何言 B. 居鲁得禄几何 C. 回何敢死 D. 匡人如予何

(5)下列加下划线词语“于”的意义分类正确的一项是( )

①怠于政事②又不致膰俎于大夫 ③后死者不得与于斯文也 ④孔子使从者为武子臣于卫 ⑤男女行者别于涂 ⑥或谮孔子于卫灵公

A. ①②/③④⑤/⑥ B. ①②⑥/③④/⑤ C. ①/②/③/④/⑤/⑥ D. ①②③/④⑤/⑥

【答案】

(1)B

(2)C

(3)D

(4)C

(5)C

【解析】【分析】

(1)①句中“以”是连词,来;②句中“以”是连词,来;③句中“以”是介词,把; ④句中“以”是介词,由于; ⑤句中“以”是介词,用;⑥动词,认为。

故选B。

(2)A项中第一个“者”是代词,的人;第二个“者”是助词,定语后置的标志,无义。

B项中第一个“乎”是介词,到;第二个“乎”助词,吗。

C项“之”均为代词,第三人称。

D项中第一个“而”是连词,就;第一个“而”是连词,如果。

故选C。

‘

(3)A项“焉”均为兼词,“于之”“于此”。

B项“乃”均为副词,才。

C项“则”均为连词,如果,那么。

D项中第一个“然”是助词,……样子;第二个“然”是代词,这样。

故选D。

(4)C项中“何”是副词,怎么;其余为代词。

故选C。

(5)①中“于”是介词,在……方面;②中“于”是介词,给;③中“于”是介词,对于;④中“于”是介词,到;⑤中“于”是介词,在;⑥中“于”是介词,向。

故选C。

故答案为:

⑴B;⑵C;⑶D;⑷C;⑸C;

【点评】

(1)此题考查理解文言虚词的基本能力。

根据句意和对文言文常用词的掌握来判断字词义,解释时要注意辨析词义和用法的变化,要根据语境判断在选项中的含义。

(2)本题考查对文言虚词一词多义的辨析能力。

解答此题关键在于积累,尤其是常见虚词的用法要多积累。

要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。

(3)此题考查文言虚词的理解与辨析能力。

这类题,要求学生平时注重识记,积累,掌握文言18个虚词的常规用法;当然也可以借助语境或利用教材所学作迁移联想等来推断词义。

(4)本题考查学生理解常见文言虚词在文中的含义的能力,由于任何一个虚词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个虚词的具体义项。

(5)本题考查对文言虚词一词多义的辨析能力。

解答此题关键在于积累,尤其是常见虚词的用法要多积累。

要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。

【参考译文】

定公十四年,孔子五十六岁,他由大司寇代理丞相职务,脸上流露出喜悦的神色。

门人说:

“听说君子大祸临头不恐惧,大福来到不喜形于色。

”孔子说:

“有这个话。

但不是还说‘乐在身居高位而礼贤下士’吗?

”于是就把扰乱政治的鲁国大夫少正卯杀了。

孔子参与国政三个月,贩卖猪羊的商人不敢哄抬物价;男女都分路行走;掉在路上的东西没有人捡拾;四方的旅客来到鲁国的城邑,不必向官员求情送礼,都给予接待和照顾,直到他们满意而归。

齐国人听到这个消息感到害怕,有人说:

“孔子主持政治,鲁国一定会称霸,一旦称霸,我国离它最近,我们会先被吞并。

何不送给它一些土地呢?

”黎鉏说:

“请先试着阻止它强大。

如果阻止不成,再送给它土地,难道算迟吗?

”于是从齐国挑选了八十名漂亮的少女,都穿上华丽的衣服,且会跳《康乐》舞,还有身带花纹的马三十匹,一并送给鲁国国君。

齐国先把女乐和纹马采车安置在鲁城南边的高门外。

季桓子身穿便服多次去偷看,打算接受,就告诉国君外出巡游,以此为名,整天在城南观赏齐国的美女、纹马,连国家的政事都不想了。

子路见此情形,说:

“先生,我们可以离开这里了。

”孔子说:

“鲁国如今就要郊祭,假如能按礼法把祭肉分给大夫,那么我们还可以留下来。

”季桓子终于接受了齐国送来的美女,一连三天不问政务;郊祭结束,又没有把祭肉分给大夫们。

孔子于是离开鲁国,在屯地住宿过夜。

鲁国的师己赶来送行,说:

“先生是没有罪过的。

”孔子说:

“我唱首歌行吗?

”于是唱道:

“那些妇人的口,可以把大臣赶走;亲近那些妇人,可以使国破家亡。

悠闲啊悠闲啊,我只有这样安度岁月!

”师己返回,桓子问:

“孔子说了些什么?

”师己照实告诉。

桓子长叹一声说:

“先生怪罪我是因为我接受齐国那一群女乐的缘故啊!

”

孔子于是去到卫国,寄居在子路的妻兄颜浊邹家。

卫灵公问孔子:

“在鲁国得俸禄多少?

”孔子回答说:

“俸禄粮食六万。

”卫国人也致送粮食六万。

过了不久,有人向卫灵公说孔子的坏话。

卫灵公派大夫公孙余假频繁出入孔子住所。

孔子害怕得罪卫灵公,居住了十个月,离开卫国。

孔子将要到陈国去,经过一个叫匡的地方,弟子颜刻替他赶车,颜刻用马鞭子指着说:

“从前我进入过这个城,就是由那缺口进去的”。

匡人听说,误以为是鲁国的阳虎来了,阳虎曾经残害过匡人,于是匡人就围困了孔子。

孔子的模样很像阳虎,所以被困在那里整整五天。

颜渊后来赶到,孔子说:

“我还以为你死了。

”颜渊说:

“老师您活着,我怎么敢死!

”匡人围攻孔子越来越急,弟子们都很害怕。

孔子说:

“周文王已经死去,周代的礼乐制度不就在我们这里吗?

上天如果要毁灭这些礼乐制度的话,就不会让我们这些后死的人承提起维护它的责任。

上天并没有要消灭周代的这些礼乐,匡人又能把我怎么样呢!

”孔子派了一个跟从他的人到宁武子那里称臣,然后才得以离开匡地。

3.阅读下面的文言文,完成下列小题。

避风岩记

(明)张明弼

避风岩在端州之北三十里许,或曰与砚坑相近。

古未有是名,余避风其下,故赠以是名也。

余何以避风其下?

崇祯己卯仲秋,余供役粤帷。

二十五日既竣事,则遍谒粤之大吏。

大吏者,非三鸣鼓吹不启户,非启户则令长不敢入。

余东驰西鹜,左诇右需,目厌于阍①驺②卤簿③绛旗朱帽之状,耳厌于笳鼓引赞殿喝之声,手足筋骨疲于伏谒拜跽以头抢地之事。

眩瞀车上,至不择店肆而解衣卧之。

凡六日而毕,则又买舟过肇,谒制府。

制府官厌贵,礼愈绝,控拜数四,颔之而已。

见毕即登舟,将返杨山。

九月朏④,宿三十里。

力引数步,偶得一岩。

江回峰抱,风力稍损,乃息焉。

及旦而视之,则断崖千尺,上侈下弇,状如檐牙。

仰而睨之,若层衡之列烟上,崩峦倾返,颓石矗突,时有欲落之势,栗乎不可以久留焉。

狂飙不息,竟日居其下。

胥仆相扶,上舟一步,得坐于石隙草际。

听怒涛声,若奔走败马;望沸波,若一群白鹅鼓翼江心,及跳沫山足,又若千百素鳞跃上岸。

石崖磔磔,不沾土壤。

面紫茎缠带,青芜数尺,一偃一立,若青狮奋迅而不得去,又若怒毛之兽,风过毛竖,不能自休。

身往江坳,目力相界,不能数里,而阴氛交作,如处黑帷。

从者皆惨容而相告曰:

日复夕矣,将奈何?

余笑而语之曰:

“第安之,第安之。

吾视夫复嶂重峦,缭青纬碧,犹胜于院署之严丽也;吾视夫复崩崖倾石,怒涛沸波,犹胜于贵人之颐颊心腑也;吾视夫青芜紫茎,怀烟孕露,犹胜于大吏之绛骑彤驺也;吾视夫谷响山啸,激壑鸣川,犹胜于高衙之呵殿赞唱也;吾视夫藉草坐石,仰瞩云气,俯视重泉,犹胜于拳跽伏谒于尊宦之阶下也。

天或者见吾出则伛偻,入则簿书,已积两载矣,无以抒吾胸中之浩浩者,故令风涛阻滞,使此孤岩以恣吾数刻之探讨乎?

……余年少有志,养二龙于水壑,调一鹤于中峰,与羽服思玄之徒,上烟驾,登月馆以望四海三山如聚米萦带而心为时夺至堕俗网往返数千里徒以充厮养之役有才无时甘于下人。

今日见此水石,若见好友,犹恐谆芒、卢敖诸君,诋余以井甃⑤之识,而又何事愁苦于兹岩之下乎?

”从者皆笑,余乃纳以兹名。

岩顶有一石,望之如立人,或曰飞来之塔顶也;或曰当是好奇者,跻是崖之巅,如昌黎不得下,乃化而为石云。

岩侧有二崩石,一大一小,仅可束两缆。

小吏程缨曰:

“当黑夜暴风中,舟人安能择此,神引维以奉明府⑥耳。

”语皆不可信,并记之。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删减)

【注释】①阍:

看门人。

②驺:

官吏的侍从人员。

③卤薄:

帝王和官员们出行时的仪仗。

④朏fěi,农历每月初三日的代称。

⑤甃(zhòu):

井壁。

⑥明府:

汉代对郡太守的尊称,唐以后多用以称县令。

作者时任杨山县令。

(1)对下列句子中加下划线词语的解释,不正确的一项是( )

A. 若层衡之列烟上 衡:

横贯。

B. 目力相界,不能数里 界:

交接。

C. 使此孤岩以恣吾数刻之探讨乎 探讨:

探索,寻求。

D. 跻是崖之巅 跻:

登上。

(2)下列各组句子中,加下划线词的意义和用法相同的一组是( )

A. 栗乎不可以久留焉 知不可乎骤得

B. 犹胜于院署之严丽也 日与北骑相出没于长淮间

C. 天或者见吾出则伛偻 位卑则足羞,官盛则近谀

D. 余乃纳以兹名 严大国之威以修敬也

(3)下列对原文有关内容的概况与赏析,不正确的一项是( )

A. 本文题目“避风”可谓一语双关,既指避自然之风,又指避官场的种种邪气、种种歪风。

B. 第二、三自然段的铺陈两两相对,指出岩下风之凶险胜过官场的恶习,令作者惊悚愁苦。

C. 本文叙述清晰,描写形象,尤其是议论部分言语铿锵,气势奔涌,具有纵横挥洒的雄辩色彩。

D. 文末引小吏程缨“神引维以奉明府耳”的话,再现官场溜须拍马的陋习,与前文形成照应。

(4)用“/”给文中画线的部分断句。

登月馆以望四海三山如聚米萦带而心为时夺至堕俗网往返数千里徒以充厮养之役有才无时甘于下人。

(5)把文中画线的句子译成现代汉语。

①制府官厌贵,礼愈绝,控拜数四,领之而已。

②犹恐谆芒、卢敖诸君,诋余以井甃之识,而又何事愁苦于兹岩之下乎?

”

【答案】

(1)A

(2)C

(3)B

(4)登月馆/以望四海三山/如聚米紫带/而心为时夺/至堕俗网/往返数千里/徒以充厮养之役/有才无时/甘于下人。

(5)①肇庆知府位高权重,礼节愈加缺少,(我)按规定向他跪拜四下,而他也只不过点点头罢了。

②只怕谆芒、卢敖各位先生,嘲笑我井底之蛙般的见识,那么,我又会因什么事情而在这避风岩下愁眉苦脸呢?

【解析】【分析】

(1)A项,“若层衡之列烟上”,意思是,在山岚雾霭之上好像有层迭的栏杆。

“横”,悬浮。

故选A。

(2)A项,乎:

语气助词,……的样子/语气助词,句中无实义。

意义和用法不同。

B项,于:

介词,比/介词,在。

意义和用法不同。

C项,则:

两个都是连词,表并列。

意义和用法相同。

D项,以:

介词,用/连词,表目的,用来。

意义和用法不同。

故选C。

(3)B项,“令作者惊悚愁苦”理解错误。

根据原文“从者皆惨容而相告曰:

日复夕矣,将奈何?

”“余笑而语之曰:

‘第安之,第安之’”“吾视夫藉草坐石,仰瞩云气,俯视重泉,犹胜于拳跽伏谒于尊宦之阶下也”可知,是随从们惊悚愁苦,而不是作者,作者是淡定从容甚至惬意的。

故选B

(4)划线句的翻译是:

走上香烟缭绕的祭坛,走进拜月的馆堂,为的就是看到神仙居住的四海三山(蓬莱方丈瀛洲),看人间山河就像聚集堆积的米粒和盘桓萦绕的丝带一样;可是我的心却被世俗时运剥夺,以至于落入仕途的俗网里面,往返于家乡与供职的县衙几千里路,白白地充当养马和烹饪服侍人的贱差役。

虽然胸有奇才大略却不遇好的时运,甘心干一些下人的事情。

“登”的宾语是“月馆”,“望”的宾语是“四海三山”,两处结构完整,应在“以”前断开;“聚米紫带”是“四海三山”的喻体,“而”表转折,应在“而”前断开;“心为时夺”与“至堕俗网”前后因果相承接,中间应断开;“往返数千里”表意完整,其后断开;“充厮养之役”结构完整,其后断开;“有才无时”“甘于下人”表意完整,中间应断开。

(5)此题翻译时需要注意的关键词句有:

①贵,高;绝,少;控拜,跪拜;领,