浙江鸭版高考历史一轮复习世界文化遗产荟萃第44讲中国的世界文化遗产学案.docx

《浙江鸭版高考历史一轮复习世界文化遗产荟萃第44讲中国的世界文化遗产学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江鸭版高考历史一轮复习世界文化遗产荟萃第44讲中国的世界文化遗产学案.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江鸭版高考历史一轮复习世界文化遗产荟萃第44讲中国的世界文化遗产学案

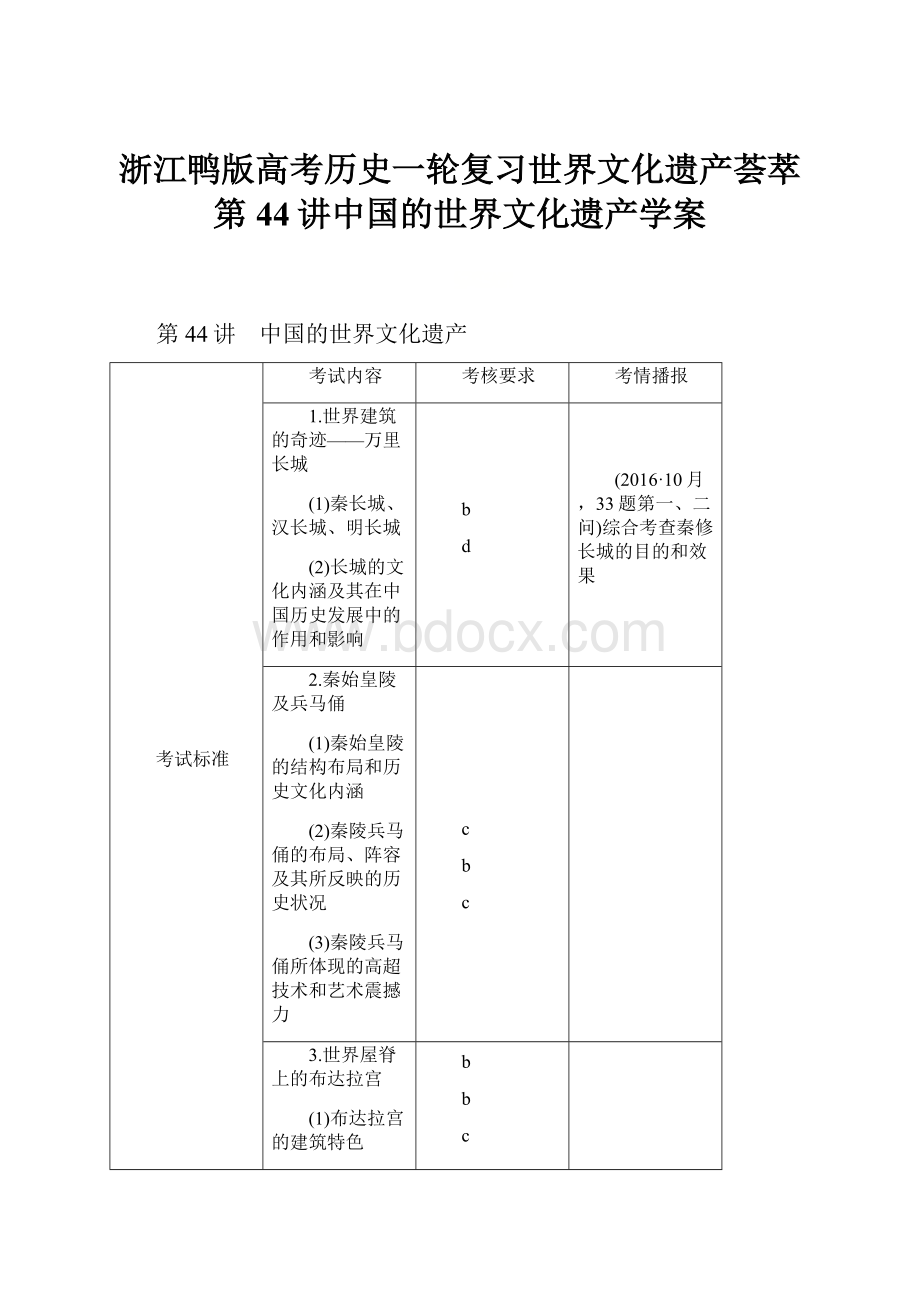

第44讲 中国的世界文化遗产

考试标准

考试内容

考核要求

考情播报

1.世界建筑的奇迹——万里长城

(1)秦长城、汉长城、明长城

(2)长城的文化内涵及其在中国历史发展中的作用和影响

b

d

(2016·10月,33题第一、二问)综合考查秦修长城的目的和效果

2.秦始皇陵及兵马俑

(1)秦始皇陵的结构布局和历史文化内涵

(2)秦陵兵马俑的布局、阵容及其所反映的历史状况

(3)秦陵兵马俑所体现的高超技术和艺术震撼力

c

b

c

3.世界屋脊上的布达拉宫

(1)布达拉宫的建筑特色

(2)布达拉宫、大昭寺等建筑的藏汉合璧风格

(3)藏汉人民民族团结的精神文化内涵

b

b

c

4.中国古代宫殿建筑的典范——明清故宫

(1)北京明清故宫的布局结构、主要特点和文化内涵

(2)北京故宫三大殿和内廷建筑的地位和特色

(3)北京故宫所体现的宫殿建筑技艺和建筑风格

c

c

c

(2016·4月,33题第一问)考查保和殿的功能之一——除夕宴笼络少数民族贵族

(2017·11月,33题第一问)考查故宫中轴线凸显的文化价值意义

5.瑰丽的夏宫——颐和园

(1)颐和园的修建历史、布局结构和文化内涵

(2)颐和园的园林建筑技艺和古典园林建筑风格

c

c

(2015·10月,30)考查颐和园的文化特点和建筑风格

6.古色古香的平遥古城

(1)平遥古城的历史、建筑布局及文化内涵

(2)“日昇昌”票号创立的背景及其文化内涵

c

c

(2016·4月,30)考查平遥古城的古民居特点

7.清新典雅的皖南古村落

(1)西递、宏村古村落的历史和特点

(2)西递、宏村古村落体现的文化内涵

c

c

8.古雅的昆曲

(1)昆曲诞生、兴衰的过程

(2)“近代百戏之祖”

b

c

9.昆曲的拯救与保护

(1)昆曲独特的文化价值

(2)昆曲的拯救与保护

c

c

考点一 中国的世界文化遗产代表

[梳理·基础知识]

一、世界建筑的奇迹万里长城

1.秦长城、汉长城、明长城(b)

(1)战国时期,秦、赵、燕为抵御北方游牧民族的袭扰,修建长城。

(2)秦始皇为防匈奴南下,命蒙恬大修长城。

(3)汉武帝重修长城,匈奴不敢南下侵扰。

(4)明代最后一次对长城进行大规模修建,应对蒙古贵族和女真贵族威胁。

2.长城的文化内涵及其在中国历史发展中的作用和影响(d)

(1)长城的文化内涵:

建筑雄伟壮观、气势磅礴、布局巧妙、结构合理,装饰艺术也有很高的成就。

围绕长城,还产生了许多民间传说、说唱戏曲、诗词歌赋、绘画雕塑等文学艺术作品。

(2)在中国历史发展中的重大积极作用和影响

①防御作用:

保护中原农业和人民的生命财产。

②中外关系:

保障丝绸之路畅通,促进了中西经济文化交流。

③边疆作用:

对长城沿线经济、文化发展的推动。

④民族关系:

促进各族经济、文化交流和民族融合。

二、秦始皇陵及兵马俑

1.秦始皇陵的结构布局和历史文化内涵(c)

(1)建制布局:

按照“事死如生”的原则,模仿都城的建制布局,宏伟壮观。

(2)文化内涵:

开创以陵寝、地宫和陪葬墓等为基本格局的帝王陵寝制度,历代皇帝,延绵不断。

2.秦陵兵马俑的布局、阵容及其所反映的历史状况(b)

(1)兵马俑的布局与阵容

①三个兵马俑坑大小不等,形状各异。

共约八千余件兵马俑,在坑内编排有序,体现严密的组织。

②一号坑由步兵和车兵组成矩形方阵,面积最大;二号坑分四个不同方阵,兵种、兵器、战斗位置各异,是兵马俑坑的精华;三号坑最小,成“凹”字形结构,是兵马俑的指挥部。

(2)兵马俑反映的历史状况

①展现秦军完整的军阵编列体系:

一号坑为右军,二号坑为左军,未建成的四号坑为中军,三号坑为指挥部。

②这支规模宏大的地下兵团——兵马俑军阵,生动展现了秦军威武雄壮的豪迈气势。

3.秦陵兵马俑所体现的高超技术和艺术震撼力(c)

(1)技术高超:

兵马俑的制作,成功把握了整体效果,比例匀称,神态逼真,生动传神。

①武士俑:

头梳各式发髻,身披各式铠甲或短袍,手持兵器,个个神采奕奕,面部表情丰富。

②陶马俑:

昂首竖耳,双目圆睁,大有嘶鸣腾跃之势。

(2)秦兵马俑的艺术震撼力和历史文化价值:

秦兵马俑的大型艺术群塑用高度概括和细腻写实的艺术手法,生动地再现了两千多年前秦军扫灭六国的磅礴气势和威武雄壮的军阵场面,是我国雕塑艺术史上的一支奇葩。

三、世界屋脊上的布达拉宫

1.布达拉宫的建筑特色(b)

采用藏族的碉楼体建筑形式,木石混合结构。

宫墙全部采用花岗石砌筑,墙上开有藏式黑边方窗。

墙基深入岩层,部分墙体的夹层还浇注铁汁,以增强抗震能力。

用经幢、宝瓶、摩羯鱼及金翅鸟做脊饰的点缀。

柱头檐部的装饰色彩艳丽、对比强烈。

2.布达拉宫、大昭寺等建筑的藏汉合璧风格(b)

(1)布达拉宫中体现的汉族建筑风格:

殿顶飞檐翘角,殿内的木结构多采用中原殿堂的梁架、斗拱、藻井等形式,具有汉族的建筑特色。

(2)大昭寺建筑风格:

汉、藏、尼泊尔和印度建筑艺术的合璧之作。

①经堂大殿殿顶覆盖鎏金铜瓦,殿内的梁架、斗拱和藻井等,均采用汉族建筑风格。

②白石砌墙、里边藏式方窗的碉楼式建筑,则呈现藏族样式。

③屋檐下排列成行的木雕伏兽和人面狮身,又富有尼泊尔和印度的艺术特色。

3.藏汉人民民族团结的精神文化内涵(c)

大昭寺内的珍贵文物:

释迦牟尼鎏金铜像,《文成公主进藏图》等壁画、唐蕃会盟碑是汉藏两族人民友好团结的历史见证。

四、中国古代宫殿建筑的典范——明清故宫

1.北京明清故宫的布局结构、主要特点和文化内涵(c)

(1)布局结构:

三重分别是宫城,即紫禁城、皇城和京城。

以乾清门前的广场为界,故宫可分为南部的外朝和北部的内廷两部分。

(2)文化内涵:

故宫遵循以儒家思想为主的传统礼制而建,从午门到玄武门形成了一条贯通南北的中轴线,主要建筑集中在中轴线上,以体现皇权的至高无上。

2.北京故宫三大殿和内廷建筑的地位和特色(c)

(1)外朝以太和、中和、保和三大殿为中心,前面是太和门,两侧是文华、武英两组宫殿,这里是皇帝举行重大典礼、召见群臣及发布重要命令的场所。

(2)内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心,称之为后三宫,它的后面是御花园,两侧分别是东、西六宫。

内廷院落重重,房屋密集,是皇帝及其家眷的生活区。

(3)建筑功能和特点:

由于房屋的使用功能不同,外朝与内廷的建筑风格也有显著区别,外朝建筑多疏朗雄伟,富有阳刚之美;内廷则严谨富丽,充满生活气息。

3.北京故宫所体现的宫殿建筑技艺和建筑风格(c)

(1)北京故宫是世界建筑史上的经典之作。

除了满足帝王生活、理政之外,还通过皇宫的建筑布局表现至高无上的皇权。

南北贯通的中轴线上主要建筑高大豪华,两侧建筑低矮简陋,凸显出主次分明的封建等级秩序。

(2)紫禁城装饰精致。

雕刻、彩绘等装饰品,做工细致,堪称实用性和装饰性巧妙结合的典范。

五、瑰丽的夏宫——颐和园

1.颐和园的修建历史、布局结构和文化内涵(c)

(1)修建历史

①初建于乾隆年间,原为皇帝避暑消夏的行宫。

②1860年被英法联军洗劫焚毁,后慈禧太后祝寿重修,改名颐和园。

③1900年八国联军攻入北京,再度破坏;慈禧重修形成现在规模。

(2)基本布局

①政治活动区——中心建筑:

仁寿殿;其它:

东宫门和南北九卿房。

②生活居住区——中心建筑:

乐寿堂;其它:

玉澜堂、宜芸馆和德和园。

③游览区——万寿山前山;后山后湖;昆明湖。

2.颐和园的园林建筑技艺和古典园林建筑风格(c)

(1)颐和园不仅继承了中国传统的园林建筑艺术,而且创造性地吸收和借鉴了南北名园的胜景。

(2)东部的宫殿区和内廷区,是典型的北方四合院风格,封闭院落由游廊联通;南部的湖泊区是典型杭州西湖风格,一道“苏堤”把湖泊一分为二,十足的江南格调;万寿山的北面,是典型的西藏喇嘛庙宇风格,有白塔,有碉堡式建筑;北部的苏州街,店铺林立,水道纵通,又是典型的水乡风格。

(3)颐和园还汲取了西洋建筑的特色,将不同风格的园林建筑和谐地组合在一起,成为中国古典园林建筑的博物馆。

六、古色古香的平遥古城

1.平遥古城的历史、建筑布局及文化内涵(c)

(1)历史沿革:

①西周宣王时,在此地修筑土城。

②北魏时,平遥作为县治所在地,延续至今。

③明初大规模扩建,形成现在的规模。

(2)建筑布局及其文化内涵:

平遥古城建筑布局是按照以儒家思想为主的传统礼制安排的,方正端庄,中轴对称。

它以贯通南北的大街为中轴线,左城隍庙,右县衙署;左文庙,右武庙;左道观,右寺院。

反映了“神人共治”、儒道佛“三教合一”的文化内涵。

2.“日昇昌”票号的创立背景及其文化内涵(c)

(1)创立背景:

平遥是明清晋商的发源地。

票号是我国最早的一种私人金融机构,产生于明清平遥商业繁盛时期。

(2)“日昇昌”院落建筑富丽堂皇,墙高宅深,重门坚固,颇有“汇通天下”的气派。

现今,日昇昌票号已被辟为中国票号博物馆。

七、清新典雅的皖南古村落

1.桃花源里人家——西递(c)

(1)特点

①村落仿船形而建,整体轮廓与自然环境和谐统一。

②以血缘关系为纽带发展起来的宗族村落。

(2)文化价值

①西递村历经数百年的风雨侵蚀,至今仍保留着明清村落的基本面貌和特征。

被誉为“中国明清民居博物馆”。

②西递村的布局之工,结构之巧,装饰之美,营建之精,文化内涵之深,为国内古民居建筑群所罕见。

2.中国画里的乡村——宏村(c)

(1)概况:

宏村位于黟县桃花源盆地的北缘。

始建于明代,清代继续营建。

有一百五十多座古建筑完好地保存至今,被联合国教科文组织的专家称为“科学与诗意最完美结合”的古村落。

(2)文化价值:

宏村具有“枕山、环水、面屏”的幽美环境;民居开创了徽派建筑里别具特色的水榭民居模式,体现了深刻的文化内涵。

(3)代表建筑:

承志堂是徽州古民居中建筑规模最大、雕刻艺术成就最高的一座古建筑。

3.巧夺天工的村落水系(c)

皖南居民营建村落,一般都把村址选在背山面水之处,村民注意对水的利用和保护,既解决生活、灌溉和防火用水,又改善居住环境,调节气温,美化了村庄。

[突破·核心要点]

要点一 长城文化内涵及在中国历史发展中的作用和影响

史料 人民大会堂悬挂的油画作品

[识图解史]图示体现长城在中国人民心中有怎样的地位和影响?

提示:

长城不仅是世界建筑史上的奇迹,更以丰富的文化内涵,突显中华民族凝聚力和民族精神,成为中华民族的象征。

要点二 秦始皇陵及兵马俑的历史文化价值

史料 穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙藏满之。

令匠作机弩矢,有所穿进者辄射之。

以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。

以人鱼膏为烛,度不灭者久之。

——《史记·秦始皇本纪》

[读史用史]史料显示秦始皇陵布局精细,内部模仿江河百川,显示秦始皇陵遵循“事死如生”原则。

结合所学知识,简述秦兵马俑的文化和历史价值。

提示:

秦兵马俑大型艺术群雕,以高度概括和细腻写实的艺术手法,真实刻画了秦军的风采,为我们研究秦代政治、经济、军事制度、文化艺术及科学技术等,提供了极为重要的实物资料。

要点三 故宫的建筑思想及主要特点

史料一 宫殿之海

[识图解史](2017·浙江11月选考改编)图示显示故宫沿中轴线的布局设计,“这个格式的形成,一方面是遵循或承袭过去的一般的制度,一方面又由于所尊崇的制度同自己的特殊条件相结合所产生出来的变化运用。

”

——引自《梁思成全集》第五卷

(1)“遵循或承袭过去的一般的制度”指什么?

提示:

传统礼制;主次分明的封建等级秩序。

史料二 (2017·浙江11月选考节选)“线性文化遗产”是近年来世界文化遗产关注的新领域,北京中轴线无疑是“线性文化遗产”的典型代表。

……就“中轴线”而言,……通过对颐和园的轴线分析,人们发现在与紫禁城尺度大体相同的皇家御苑中也有类似的轴线处理。

——据唐晓峰《城市历史地理探索》等整理

(2)综合史料一、二,以故宫为例,分析说明“中轴线”所凸显的文化价值意义。

请结合所学就“皇家御苑”颐和园的中轴线布局予以说明。

提示:

意义:

主要建筑集中在中轴线上,凸显皇权至尊;皇宫中轴线与整个城市中轴线相重合的设计规划世所罕见;“线性文化遗产”的典范;古代中国的“精神轴线”。

说明:

颐和园中轴线布局体现在万寿山前山景区;两条垂直轴线统领;东西轴线由千步廊构成;南北轴线是前山的一条中轴线;周围建筑对称分布,以佛香阁为中心,形成众星捧月之势。

[精练·选考题组]

视角1历史解释——平遥古城中古民居的特点

1.(2016·4月浙江选考)平遥古城是著名的世界文化遗产,其古民居建筑的主要特点是( )

①轴线分明,左右对称 ②数量众多,保存完好 ③精巧秀丽,安全舒适 ④“三雕”精美,典雅俊秀

A.①②③B.①②④

C.①③④D.②③④

解析 本题考查对平遥古城的认识和记忆,④不符合题目要求。

故选A项。

答案 A

视角2历史解释——皖南古村落

2.(2018·宁波十校期末联考)皖南古村落在2000年被列入《世界遗产名录》,其得以遴选的标准为( )

①代表一种独特的艺术成就,一种创造性的杰作 ②为已消逝文明或文化传统提供见证 ③作为建筑群或景观的杰出范例展示了某个重要阶段 ④可作为传统的人类居住地或使用地的杰出范例

A.①②③B.②③④

C.①②④D.①②③

解析 ①皖南古村落代表的是建筑群,而不是艺术成就,故①错误;②皖南古村落为消逝的文明提供了见证,故②正确;③皖南古村落作为建筑群集中展示了重要的历史阶段,故③正确;④皖南古村落可以作为传统人类居住的杰出范例,故④正确;B项符合题意。

答案 B

视角3史料实证、历史解释——平遥古城

3.(2018·温州3月测试)古城位于山西晋中盆地南端。

“旧城狭小,东西二面俱低,周宣王时尹吉甫北伐猃狁,驻兵于此,筑西北二面。

”“洪武三年,重筑周围十二里八分四厘,崇三丈二尺,濠深广各一丈,门六座……后建敌台四十座。

”“县城自康熙四十五年增修补筑,后百数十年来,未经修理,以致墙垣坍塌,敌楼倾圮……几无影形。

”“道光三十年,邑候刘公涖任……邀董事诸绅捐资重修……咸丰六年冬,工始竣。

工科之费十二万缗有奇。

”“光绪六年,又濬之,北城士民复捐资,疏瀹北面城濠,自是金汤永固,保障万世矣。

”对该史料解读正确的有( )

①古城初修及明初重修扩建均突出了其军事功能 ②康熙之后古城因商业贸易衰落而致其少有修补 ③光绪年间日昇昌票号等兴起推动古城完成重建 ④整座城墙现为中国国内保存最完整的古城墙之一

A.①③B.①④

C.②③D.②④

解析 材料中“驻兵于此”“后建敌台四十座”表明军事功能,故①正确;②与材料中“道光三十年,……邀董事诸绅捐资重修”“光绪六年,又濬之”的信息不符,故②错误;③与材料内容“北城士民复捐资”不符,未涉及日昇昌票号,故③错误;注意“疏瀹北面城濠,自是金汤永固,保障万世矣”,故④正确,选择B项符合题意。

答案 B

视角4唯物史观——柏林墙与万里长城

4.(2018·台州3月质评)如图为美国《时代周刊》1962年8月刊的封面,反映了柏林墙给德国人民造成的苦难。

柏林墙有一个美丽的代号“中国长城第二”。

关于长城和柏林墙,以下说法错误的有( )

①都是双方冷战的产物 ②都是国家分裂的标志 ③都不利于双方和平交往 ④都已成为本民族的象征

A.①②B.①④

C.①②④D.①②③④

解析 中国长城与冷战无关,故①错误,符合题意;中国长城与国家分裂无关,故②错误,符合题意;长城反映出农耕文明与政治文明的对抗,柏林墙体现出两大阵营的对抗,都不利于双方和平交往,故③正确,不符合题意;柏林墙与德意志民族的象征无关,故④错误,符合题意;C项符合题意。

答案 C

考点二 中国的人类非物质文化遗产——昆曲

[梳理·基础知识]

一、昆曲诞生、兴衰的过程(b)

1.从昆腔到昆曲

(1)元末明初,顾坚改革南曲演唱,形成“昆山腔”(简称“昆腔”,悠扬流畅,是昆曲的灵魂和标志)。

(2)明嘉靖、隆庆年间,魏良辅改革昆腔,时称“水磨腔”,使昆腔具备“闲雅整肃、清俊温润”的新特点。

(3)梁辰鱼创作《浣纱记》,将昆腔推上戏曲舞台。

此后发展迅速,传入北京,赢得“官腔”称号。

(4)明末,昆腔成为全国性大剧种,清初称昆曲。

2.昆曲的兴盛

(1)时间:

从明万历年间到清乾隆末年,昆曲兴盛一时。

(2)代表作品:

新剧作层出不穷,如《玉簪记》《红梅记》《十五贯》等。

(3)特色:

角色分工细腻,服装道具十分讲究,表演艺术精益求精;折子戏生动、活泼,深受欢迎。

3.昆曲的衰落

(1)原因:

昆曲的弱点(片面追求旋律性、音乐性,牺牲文学性和戏剧性)日益暴露;清乾嘉年间,出现“花部”和“雅部”争胜的局面。

(2)结果:

昆曲逐渐被观众所抛弃,日益衰落。

二、“近代百戏之祖”(c)

昆曲在明朝中期经过革新后,传播到全国各地,形成了各种流派支脉,对京剧、川剧、湘剧、越剧和黄梅戏等众多剧种的形成和发展产生了深远的影响,被誉为“近代百戏之祖”。

三、昆曲独特的文化价值(c)

1.昆曲是中国现存最古老的、具有完整表演系统的戏剧形态,对后世中国戏曲都有深远的影响。

在中国戏曲史上,昆曲是中国戏曲的“活化石”,被誉为“近代百戏之祖”。

2.昆曲是中国舞台艺术中集中国文艺之大成的代表品种,它的角色制、戏剧结构、演员组合体制流传至今。

四、昆曲的拯救和保护(c)

1.昆曲面临的困难:

人才匮乏、资金短缺、剧场不足、昆曲自身改革问题。

2.希望:

抓住新机遇,薪火传承,再创辉煌。

3.正确认识拯救和保护昆曲的当务之急:

加强加深从上到下,整个中华民族对保护“人类非物质文化遗产”的认识,因为只有认识到位,才能转化为自觉,积极保护昆曲的实际行动才能有效地达到目的。

[突破·核心要点]

要点一 昆曲的兴衰——明清时期的流行

史料 (2018·新课标全国Ⅱ,27改编)昆曲在明朝万历年间被视为“官腔”,到清代被誉为“雅乐”“盛世元音”,宫廷重要活动常有昆曲演出,江南地区“郡邑大夫宴款不敢不用”,甚至“演戏必请昆班,以示府城中庙会之高雅”。

[读史用史]昆曲在明清时期的流行有人认为是心学的广泛传播,有人认为是社会等级观念的弱化,有人认为是昆曲符合士大夫的文化品味。

结合上述史料,谈谈你的选择。

提示:

史料显示昆曲在明清时期的流行是因为符合士大夫的文化品味。

要点二 昆曲的拯救与保护

史料 第29届奥运会开幕式表演节目——昆曲《春江花月夜》

[识图解史]

(1)图示显示昆曲登上奥运舞台,这对昆曲有何影响?

有人说:

“昆曲奠定了中国戏曲的基石。

”这种说法对不对,为什么?

提示:

影响:

昆曲作为中国传统文化标志走向国际舞台,有利于昆曲的保护和传承。

对。

因为昆曲是中国现存最古老、具有完整表演系统的戏剧形态。

(2)针对被称为“百戏之祖”、“人类口头文化遗产和非物质文化遗产”的昆曲被搬到会所里演出,业界内外纷纷抛来质疑:

昆曲的味道怎样保存?

厅堂版《牡丹亭》是回归原生态还是与商业妥协?

结合所学知识,针对厅堂版《牡丹亭》,谈谈你认为现代昆曲的春天在哪里。

提示:

现代昆曲发展依然举步维艰,究其原因是昆曲甚至中国的传统文化都缺少一个自我造血的机能,单靠政府保护,只能是花盆里的花朵,无法长到田野上去。

现今是一个多元文化时代,传统文化的保护一定要跟活的市场结合起来,与当代人们的生活和审美情趣结合起来,传统文化才能有持续的发展。

[精练·选考题组]

视角1时空观念——昆曲的兴衰与京剧的产生

1.(2018·绍兴3月测试)(清)钱泳《履园丛话》卷十载“梨园演戏,……两淮盐务中尤为绝出。

例蓄花、雅两部以备演唱,雅部即昆腔,花部为京腔、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、二簧调,统谓之乱弹班。

”此材料中的“花、雅两部”不断融合兼收,最终导致下列哪一剧种的形成( )

A.昆曲B.京剧

C.杂剧D.散曲

解析 雅部是指昆曲,花部指的是其他戏曲,故A项错误;花雅融合推动了京剧的出现,故B项正确;杂剧盛行于元代,故C项错误;散曲盛行于元代,故D项错误。

答案 B

视角2唯物史观——魏良辅对昆曲的贡献

2.明朝王骥德《曲律》说:

“‘昆山’之派,以太仓魏良辅为祖。

”作者这样评价的理由在于魏良辅( )

A.把昆曲推上了戏曲舞台

B.为昆腔赢得“官腔”的称号

C.借鉴北曲优点革新昆曲

D.使昆曲成为独立演出的短剧

解析 梁辰鱼创作《浣纱记》,将昆腔推上戏曲舞台,此后发展迅速,传入北京后,赢得“官腔”称号,故A、B项错误;材料中“昆山派”源于“昆腔”,从元末到明中期,昆山腔跟戏曲演出没有发生直接关系,到了明嘉靖、隆庆年间,经魏良辅等一批艺术家的改革,在曲调上吸收了“北曲”的长处,所以革新后的昆腔具备了作为戏曲声腔的条件,故C项正确;昆曲成为独立演出的短剧与材料信息不符,故D项错误。

答案 C

视角3史料实证——中西文化

3.1598年,汤显祖的《牡丹亭》塑造了不顾生死追求爱情的杜丽娘的经典形象。

约三年后,莎士比亚在《哈姆雷特》中借主人翁之口说出“人是多么了不起的杰作!

”这一历史现象能够说明( )

A.爱情故事是中西方表达思想自由的共同题材

B.16世纪末17世纪初中英两国商品经济发达

C.戏曲表演是中西方传播人文思想的首要方式

D.这一时期中西方文明都出现人性解放的追求

答案 D

视角4唯物史观——昆曲兴衰的过程

4.人们常常这样评价昆曲的历史:

“乾嘉以前有戏有曲,嘉道之际有曲无戏,咸同以后无戏无曲。

”造成上述局面的主要原因是( )

A.清政府屡次大兴“文字狱”

B.鸦片战争后,外国文化的冲击

C.“西学东渐”潮流的影响

D.社会衰败,经济停止发展

解析 清朝的“文字狱”严重影响了昆曲的创作,以致走上脱离现实、因循守旧的路子,活力渐失,因而日益衰落。

故选A。

答案 A

视角5唯物史观——昆曲独特的文化价值

5.(改编)《牡丹亭》是中国戏曲家汤显祖的传世之作,是国内南北舞台上的大热门,几乎家喻户晓。

阅读材料,回答问题。

材料一 联合国教科文组织关于世界非物质文化遗产的认定标准为:

①展示其作为人类天才杰作的突出价值;②广泛印证有关社群的文化传统或文化历史根源;……⑤可作为现存文化传统的独特证物;⑥或由于缺乏守卫与保护的手段,或由于环境的高速转变,都市化或文化适应原因而濒于式微。

——郑培凯《口传心授与文化传承》

材料二 《牡丹亭》是汤显祖最具代表性的作品,是明代戏曲的代表之作。

它塑造了杜丽娘这一敢于追求自由爱情、指斥封建礼教的具有叛逆与抗争意识的女性形象。

“梦中之情,何必非真?

天下岂少梦中人耶?

必因荐枕而成亲,待挂冠而为密者,皆形骸之论也。

”在杜丽娘身上,集中体现了作者的“至情”思想,体现了对封建礼教的叛逆与抗争,体现了对自由爱情的歌颂,对幸福生活的追求,对理想人生的向往。

——对汤显祖《牡丹亭》评论

(1)阅读材料一并结合所学知识,从标准①和标准⑥两个角度说明昆区入选非物质文化遗产的理由。

(2)根据材料二,概括《牡丹亭》体现了怎样的艺术风格和精神内涵。

结合时代背景,分析其产生的原因。

答案

(1)标准①:

昆曲是“国宝”级的“活化石”;被誉为“近代百戏之祖”。

标准⑥:

昆曲因人才匮乏、资金短缺、剧场不足、唱词艰辛等面临生存和发展的困境。

(具体困境写出三个即可)

(2)艺术风格:

浪漫主义风格。

精神内涵:

反对礼教束缚,追求爱情,体现了人文主义精神。

(不要只答出“人文主义精神”)

原因:

商品经济的发展,资本主义萌芽的产生;八股取士和程朱理学严重束缚了人们的思想;君主专制的强化,封建制度的日益衰落。

课时