历史四川省成都市区石室佳兴外国语学校学年高一下学期期中测试试题解析版.docx

《历史四川省成都市区石室佳兴外国语学校学年高一下学期期中测试试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史四川省成都市区石室佳兴外国语学校学年高一下学期期中测试试题解析版.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

历史四川省成都市区石室佳兴外国语学校学年高一下学期期中测试试题解析版

四川省成都市区石室佳兴外国语学校2018-2019学年

高一下学期期中测试试题

一、选择题

1.南宋范成大《四时田园杂兴》诗云“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

”。

诗中能够体现中国古代小农经济的特点是

A.精耕细作

B.男耕女织

C.分工细密

D.土地私有

【答案】B

【解析】

据材料“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”可得男耕女织,故B项符合题意。

精耕细作指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动以提高单位面积产量,材料中没有体现,故A不符合题意;材料中的男女劳动分工并不细密,故C不符合题意;私有制在材料无体现,故D不符合题意.

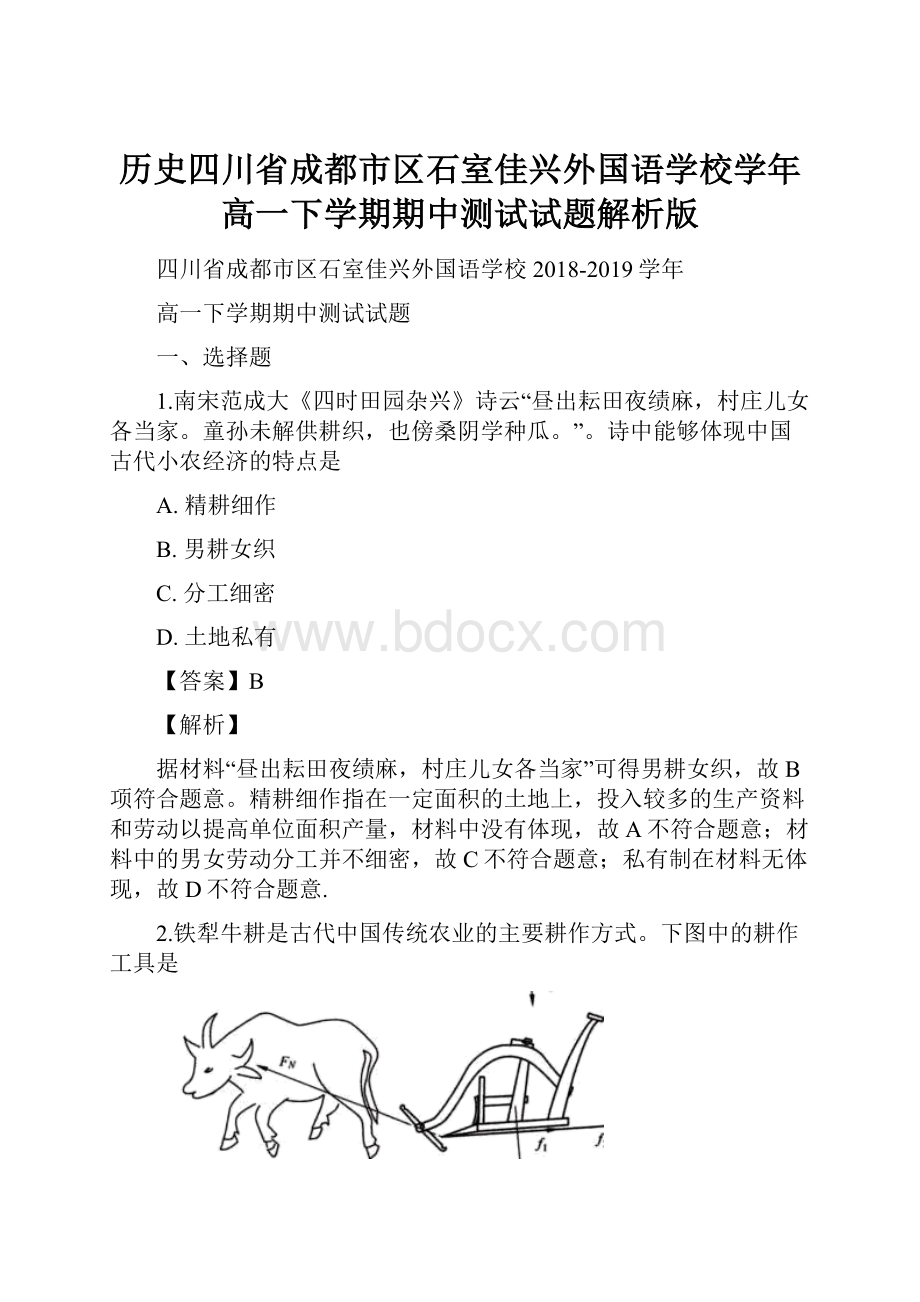

2.铁犁牛耕是古代中国传统农业的主要耕作方式。

下图中的耕作工具是

A.耦犁

B.翻车

C.耧车

D.曲辕犁

【答案】D

【解析】

曲辕犁是唐代中国劳动人民发明的耕犁,其辕曲,因以名,故D符合题意。

耦犁即用二牛三人一组的耕作法,故A不符合题意。

翻车是农业灌溉工具,故B不符合题意;耧车是播种工具,故C不符合题意。

3.《元丰九域志》宣城县下有镇名“符里窑”,史载,符里窑于宋熙宁十年上交商税1408贯612文、盐税802贯527文,相当于江淮间小县上交之数。

该商税中可能征收的瓷器税是( )

A.青花瓷B.五彩瓷C.珐琅彩D.青瓷

【答案】D

【解析】

本题考查的是宋代的瓷器发展问题,符里窑”是宋代的并且出产青瓷,选D是符合题意的,正确;青花瓷是元朝的,选项A不符合题意,排除;五彩瓷是明朝的,选项B不符合题意,排除;珐琅彩是清朝的,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

4.秦汉时期,商品买卖双方若有争讼时,市场答理者“以券书(契券)从事,毋(没有)券书,勿听”,这表明,秦汉时期

A.官府注重通过契约规范市场行为

B.商人守法经营,政治地位不断提高

C.国家对商业采取宽松的管理政策

D.商品交易管理混乱,商人冲突不断

【答案】A

【解析】

从材料中政府对商业买卖诉讼要依契约办事,反映出官府注重通过契约规范市场行为,故A符合题意;材料没有涉及商人政治地位不断提高,故B项不符合题意;秦汉时期国家对商业管理严格,故C项不符合题意;材料没有涉及商人政治地位不断提高,故B项不符合题意;材料的主旨不在于商人冲突矛盾,而在于对市场的管理,故D项不符合题意。

5.“大街小巷叫卖食品杂物的小贩‘吟叫百端’,大小商店铺席连绵不断,夜市直至三更尽,五更又开晓市。

”上述现象最早出现于

A.西汉长安

B.唐朝前期洛阳

C.北宋开封

D.南宋临安

【答案】C

【解析】据材料“大小商店铺席连绵不断,夜市直至三更尽,五更又开夜市”并结合所学知识可知,这反映了夜市的繁荣,最早出现于北宋时期的开封,故C项正确;西汉和唐朝对商业的时间和空间有严格的限制,故A、B项错误;南宋不是夜市最早出现的时间,故D项错误。

故选C。

6.重农抑商是中国封建王朝的基本政策。

中国古代王朝一直奉行此政策,但商业经济仍不断发展,其根本原因是

A.农业、手工业的不断发展

B.经商容易致富

C.政府没有具体执行此政策

D.商人政治地位高

【答案】A

【解析】

题干主要意思为历代中国封建王朝都实行重农抑商政策,但商业经济在其打压下仍不断发展,究其根本原因,古代农业、手工业的发展为商业发展提供大量产品,从而推动商业的发展。

故A项符合题意。

经商容易致富是一个事实,并不是商业经济不断发展的根本原因,故B项不符合题意。

中国古代封建王朝非常注重实行重农抑商政策,故C项不符合题意。

中国古代商人政治地位较低,故D项不符合题意。

7.明朝时期,抗倭的名将谭纶(1520—1577)说:

“闽人滨海而居,非往来海中则不得食,自通番禁严,而附近海洋渔贩,一切不通,故民贫而盗愈起。

”这表明谭纶主张

A.坚决抗倭

B.开放海禁

C.强化治安

D.全力富民

【答案】B

【解析】

题干大意为:

福建人在海边居住,依赖于海上贸易生存。

海禁政策使福建人民无法在海上进行贸易,导致人民贫困,偷盗犯罪越来越多。

为了减少盗贼的数量,谭纶主张开放海禁,这一百姓有了海上贸易的收入来源,减少犯罪,故B符合题意。

材料没有主张抗倭的信息,A不符合题意。

材料认为要采用疏导的办法而非强化治安的办法来减少盗贼数量,故C不符合题意。

受阶级和时代局限性,谭纶没有全力富民的思想,故D不符合题意。

8.梁启超在《祖国大航海家郑和传》中写道:

“西纪一千五六百年之交,全欧沿岸诸民族,各以航海业相竞。

……自是新旧两陆,东西洋,交通大开,全球比邻,备哉灿烂。

”以上材料说明

①新航路的开辟加强了世界各地的联系

②新航路的开辟推动了资本主义国家海外贸易的发展

③新航路的开辟打开了东西方的交通

④新航路的开辟使资本主义世界市场最终形成

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

【答案】A

【解析】

从材料中16世纪前后“全欧沿岸诸民族,各以航海业相竞。

……自是新旧两陆,东西洋,交通大开,全球比邻”,可知梁启超高度评价了新航路开辟以来,世界交通、经济和文化往来的盛况,所以A项正确,资本主义世界市场的最终形成是在19世纪末20世纪初,并非是16世纪前后的“新航路的开辟”,④说法错误,与④组合的选项即BCD三项均为错误的。

9.17世纪中期,一个国家骄傲地宣称:

“我们在世界各地采蜜。

挪威是我们的森林,莱茵河沿岸和加龙河岸是我们的葡萄园;德意志、西班牙、爱尔兰是我们的羊圈,普鲁士和波兰是我们的谷仓;印度和阿拉伯是我们的果园……”该国家可能是

A.荷兰

B.西班牙

C.英国

D.意大利

【答案】A

【解析】

根据题干中的时间,可知在17世纪中期称为世界最大殖民帝国的是荷兰,被称为“海上马车夫”,A正确;西班牙是16世纪的殖民霸主,B错误;英国是18世纪的最大殖民帝国,C错误;意大利没有参与早期的殖民帝国的争夺,D错误。

10.现代西方学者用三个“G”来概括新航路开辟的动机,即上帝(God)、荣誉(Glory)和黄金(Gold)。

对此理解正确的是:

①对黄金的狂热追逐;

②向海外传播基督教;

③开发土地资源;

④弘扬骑士精神或因功封爵

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题实际上考查的是对材料的理解能力。

由材料“上帝(God)、荣誉(Glory)和黄金(Gold)”可知,这反映了新航路开辟的原因是对黄金的追求,传播天主教和弘扬骑士精神,但是并没有体现出开发土地资源,所以排除③,答案选C。

11.摘自美国学者贾雷德·戴蒙德的科普作《枪炮、病菌和钢铁》:

“就整个新大陆来说,据估计在哥伦布来到后的一两个世纪中,印第安人口减少了95%……主要的杀手是旧大陆来的病菌。

印第安人以前从来没有接触过这些病菌,因此对它们既没有免疫能力,也没有遗传抵抗能力。

天花、麻疹、流行性感冒和斑疹伤寒争先恐后地要做杀手的头把交椅。

……一个曼丹人村庄里的人口在几个星期内就从2000人急剧减少到不足40人。

”该材料给我们最大的启示是

A.病菌在西欧殖民扩张中是第一“杀手”

B.西欧殖民者非常野蛮残暴

C.高度重视“全球化”进程中的负面影响

D.高度重视“旧大陆来的病菌”

【答案】C

【解析】

抓住“哥伦布”、“人口减少”、“病菌”传染等关键信息,经济全球化一把双刃剑,题中的信息表明全球化进程中的负面影响。

故选择C。

12.1860年,英国和法国签订条约,英国同意废除所有制成品的关税,法国方面降低英国煤炭、焦炭、条铁、生铁、钢、机器、工具、纱线、大麻及亚麻制品的关税,征收关税的商品减少到总数的30%,关税平均约为15%。

这说明()

A.法国坚持贸易保护主义政策B.减少贸易壁垒成为英法共识

C.贸易自由原则得到广泛认可D.资本主义经济体系逐步重建

【答案】B

【解析】

试题分析:

本题考查调用所学知识分析材料信息的能力,题干信息反映的是英法互相削减了对方商品的关税,这说明减少贸易壁垒成为英法共识,故B项正确,A项错误;题干只反映英法削减关税的信息,无法得出贸易自由原则得到广泛认可,也不能看出资本主义经济体系逐步重建,故CD项错误。

13.下表反映了英国农业人口的变化,导致这一变化的主要原因是

年份

1840

1870

1900

1920

农业人口占总人口的百分比

22

14.8

8.4

7.1

A.工业化

B.殖民战争

C.资产阶级革命

D.第一次世界大战

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题属于历史图表题,这在近些年的广东高考历史;试题中较为少见。

解题的方法是:

把握表格的项目栏,结合表格中的数据和时间挖掘出隐藏的重大历史事件。

本题的项目栏为“年份”与“农业人口所-占百分比”。

从表格可以看出,从1840年到1920年,英国的农业人口占总人口的百分比越来越少,这主要是由于英国的工业化导致城市化进程加快,造成农业人口减少。

故选A。

14.从18世纪起,欧洲主要国家因为“纺织机器、采矿、炼铁设备及交通工具的改造或发明”,所以“19世纪的人口大量集中到城市,并且产生各种新问题”。

这段叙述从“因为”到“所以”之间,至少要增加以下哪一论述,才能使前后因果关系更完整

A.垄断组织的产生B.自由放任的经济政策兴起

C.新型工厂制度产生D.传统精密制造业吸引投资意愿

【答案】C

【解析】工业革命使得机器大工厂制盛行,大量人口集中到城市,推动了国家城市化进程,故选C。

A第二次工业革命推动下的生产关系的调整,排除A;B项与材料无关,排除;D项吸引的只是投资者,与大量人口不符,排除。

15.第一次工业革命是英国“一花独放”的局面,第二次工业革命是各先进国家“竞相开放”的局面,导致这种变化的主要前提是

A.英国经济实力的急剧衰落

B.美、德等国经济发展速度加快后来居上

C.自然科学研究有重大进展

D.资本主义制度在欧美和日本的普遍确立

【答案】D

【解析】

据所学可知,第二次工业革命发生时,主要国家几乎都完成了资产阶级革命或改良,为资本主义经济发展提供了良好的政治环境,D正确;第二次工业革命发生时,英国经济仍然居于世界领先地位,A错误;美、德等国经济发展速度加快后来居上,这是第二次工业革命的影响和结果,不是造成这种转变的政治前提,B错误;自然科学研究有重大进展,不是造成这种转变的政治前提,C错误。

16.中国近代民族资本主义经济发展曲折艰难,命运坎坷的根本原因是

A.受民族资产阶级两面性的制约

B.中国始终没有形成统一的国内市场

C.民族资产阶级没有政治地位

D.近代中国的社会形态所决定的

【答案】D

【解析】

近代中国民族资本主义经济有所发展,但最终未能繁盛的根本原因是近代中国半殖民地半封建社会的性质,故D项正确;A项说法颠倒了逻辑关系,民族资本主义经济特点决定了民族资产阶级的两面性,故A项错误;中国始终没有形成统一的国内市场是发展的表现,故B项错误;民族资产阶级没有政治地位不符合史实,故C项错误。

17.据研究,1853年,印度人均消费英国棉纱、棉布9.09便士,而中国是0.94便士。

这反映出当时中国

A.经济受到鸦片战争的破坏B.实行保护本国经济的政策

C.经济的发展水平低于印度D.传统的小农经济根深蒂固

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,根据材料“印度人均消费英国棉纱、棉布9.09便士,而中国是0.94便士”说明中国对英国的棉纱的消费量很低,其根本原因是中国自然经济的抵制。

鸦片战争对中国经济有两方面作用,同时中国小农经济能够实现自给自足,鸦片战争不会使中国棉花的消费量瞬间减少,所以A不选。

鸦片战争后中国被迫打开国门,开始半殖民半封建社会,中国的民族企业受到封建主义和帝国主义的压迫,所以B不选。

该时期中国的经济水平整体上是高于印度的,C说法排除掉。

18.“方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江闽浙,十之二三;河洛以北,万不得一。

名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。

”对此解读准确的是

A.当时中国人重农思想依然

B.近代工业意识远未深入人心

C.近代工业地区发展非常不平衡

D.沿海地区大都赞同近代工业

【答案】B

【解析】

题干所述反映了近代工业发展的地区差异进而导致人们对近代化的了解状况不同,“名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半”说明近代工业意识远未深入人心。

故答案为B项。

A、C项对材料信息概括不全面,不符合材料主旨,排除;从材料中的“两江闽浙,十之二三”来看,并非沿海地区大都赞同近代工业,D项说法错误,排除。

19.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题以一首竹枝词为切入点,对学生的探究、分析能力进行检测。

中国古代男尊女卑,女子地位低下。

而随着近代新式交通工具的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”,这对传统的男尊女卑是巨大冲击,选A。

B项不是材料的主旨意思,是对材料的曲解;C项错误,材料没有体现人们的态度;D项材料没有体现人们的不停的追求。

20.张裕葡萄酒历史悠久。

下表是“百年张裕”1892~1915年发展大事年表(部分),据此你可以得出的正确结论是

年份

发展大事

1892年

张弼士创立张裕酿酒公司,开创了中国工业化生产葡萄酒之先河

1912年

孙中山到张裕参观,并题赠“品重醴泉”四字

1915年

在北京政府组织下,参加巴拿马太平洋万国博览会,张裕的四种酒获金质奖章和最优等奖状

A.北洋政府对张裕产品享誉世界起了一定作用

B.在清政府放宽了民间设厂限制的背景下创立

C.孙中山将其作为实业建设的重点促进其发展

D.酿酒业成为这时期民族工业发展最快的行业

【答案】A

【解析】

依据材料表格中“1912年”“1915年”的时间以及所学可知北洋政府(北京政府)实行鼓励创办实业的措施促进民族工业的发展,A正确;1895年《马关条约》签订后,清政府为扩大税源放宽了民间设厂限制,B时间不符合题意,排除;单纯从孙中山的题字并不能说明孙中山将张裕酿酒公司作为实业建设的重点促进其发展,C错误;材料没有其他行业发展情况的数据进行比较,不能得出“酿酒业成为这时期民族工业发展最快的行业”,排除D。

21.下图为民国初年南洋烟草公司的营业状况,你认为出现这种状况的原因有

①辛亥革命为民族工业的发展扫除了一些障碍

②第一次世界大战期间欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略

③抵制日货等群众性爱国运动扩大了国货市场

④公司艰苦创业,经营有方

⑤南京国民政府采取一系列促进经济发展的政策和措施

A.①②③④

B.①②③

C.③④⑤

D.①③⑤

【答案】A

【解析】

根据题干和材料中所示时间“1912-1918年”,可知是民国初年,也就是南京临时政府和北洋军阀统治时期。

而南京国民政府则是在1927年成立,因此⑤不符合题意。

民国初年,促进民族资本主义发展的主要国内因素是辛亥革命、群众性抵制日货,国际因素是第一次世界大战期间欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,结合所学,企业个人因素是公司艰苦创业,经营有方,①②③④符合题意,选择A项正确;B、C和D项排除。

22.金陵兵工厂1937年11月迁重庆,广东第二兵工厂1938年4月迁重庆,济南兵工厂1938年4月由西安再迁重庆,上海炼钢厂1938年8月由汉阳再迁重庆。

上述工厂内迁重庆的历史背景主要是

A.日本发动全面侵华战争B.官僚资本急剧膨胀

C.国民政府实行经济统制D.国共内战全面爆发

【答案】A

【解析】试题分析:

由材料反映的时间可以排除D项内容,内战爆发于1946年。

由民族经济迁往的方向上可以排除BC两项,1937年底国民政府由南京迁往重庆,如果是BC两项内容是民族工业迁徙的原因,它迁往的方向不能是重庆,故答案选择A项。

23.1948年4月2日《东北日报》报道,国民党统治区“民营工业的危机日益深重。

大批工厂又纷纷倒闭,仅去年上丰年倒闭之工厂商号,即达一千六百余家”。

这一时期“民营工业的危机日益深重”的原因有

①政府征收苛捐杂税

②日本军队的残酷掠夺

③官僚资本垄断经济

④美国对华倾销商品

A.①③④

B.①②④

C.②③④

D.①②

【答案】A

【解析】②为抗战期间民族资本主义萎缩的原因,排除②。

因此BCD项均错误。

1948年民族工业发展艰难的原因主要是政府的苛捐杂税搜刮、官僚资本的排挤和美国的经济侵略等。

因此①③④正确,故选A。

24.“奇唱歌来怪唱歌,养个肥猪千斤还要多。

脑壳谷箩大,宰了一个当三个。

三尺锅子煮不下,六尺锅子煮半个。

”这首歌谣体现哪个时期的特色

A.文化大革命时期

B.农业合作化时期

C.大跃进时期

D.改革开放时期

【答案】C

【解析】

从材料中“养个肥猪千斤还要多”等信息可以判断是大跃进时期,浮夸风盛行,C正确;文化大革命时期主要是阶级斗争为主,A错误;农业合作化时期主要是农业的社会主义改造,不是浮夸风,B错误;改革开放新时期主要是对内改革和对外开放,不符合材料主旨,D错误。

二、非选择题

25.工业城市的兴起见证了经济繁荣的奇迹。

也使人们给尝了“城市病”的种种弊端和苦果。

阅读材料,完成下列要求。

材料一在18,19世纪英国城市化过程中工厂生在自认为最有利于英经济活动的土地上任意建造厂房。

在量彻斯特、伯明輸等城市,狭窄且不规则的街道上工业建筑和居民建筑混杂交积在一起,工业生产所带来的污水和浓烟在城市里蔓延……到19世纪早期,几乎所有快速增长的大城市的人口密度都达到了每英亩300人,低矮的工人住宅区到处都是水洼。

被垃圾、废弃物和臭气所包围……日益突出的城市问题引起了社会的广泛关注,1848年英国政府颁布了世界上第一部《公共卫生法案》,法案涵盖了对城市街道、住房、卫生设施和公共空间进行治理的内容,确立了中央和地方政府对城市物质环境实行管理的原则。

随后,英国政府颁布了关于佳房与城市規划的一系到法案,至19世纪末英国城市规划基本得到完善。

——摘编自梁远《近代英国城市规划与城市病治理研究》

材料二上海开埠后,随着租界的设立和扩张,中外贸易的推进和城市经济的发展,大量农村人口进入城市,上海人口由1843年的27 万增长量1910年的128万余人。

但这些人口主要是追于战乱、灾荒和农村经济的凋敞而流入上海,当时的城市所能提供的就业机会远不及实际需求,导致流入城市者大多成为触目皆是的城市贫民,被迫在城市边缘地带搭建了成片的窝棚栖身……上海开埠后的城市行政格局,实行华洋分治,近代西方样式的物质文明和科学技术,已经较为广泛地进入以租界为中心的上海城市生活领域,城市管理也趋制度化;在租界以外的华界如豫园所在的上海老城区,尽管人口拥挤,近代市政设施却几无踪影……随着上海工业的发展和城区的扩展,近郊农村也面临着环境污染如水资源的污染问题。

“沿淞沪铁路天通庵与江湾车站之间,有威士力革厂,傍江湾河而立,凡厂中秽水,皆于河中。

”这些现象普遍存在于中国近代成市化进程中。

——摘编自戴鞍钢《城市化与“城市病”——以近代上海为例》

(1)根据材料一,二并结合所学知识,分别指出近代英中两国城市病的主要表现及出现背景。

(2)依据材料一,二并结合所学知识,分析导致英中两国城市治理效果不同的原因。

【答案】

(1)表现:

英国,城市布局混乱;环境卫生恶劣;住房问题突出;两极分化严重。

中国,城市平民剧增;环境污染严重;华洋分治明显;半殖民地性凸显。

背景:

英国,工业革命;城市化加速;蒸汽机等工业机器的普遍使用;自由主义盛行。

中国,鸦片战争后中国逐步沦为半殖民地;近代城市经济的发展;中外贸易的发展;自然经济的瓦解,近代经济结构变迁。

(2)英国:

工业革命与资本主义经济的飞速发展;民主宪政的确立;政府职能的加强;民众的环保与生活意识的增强。

中国:

:

半殖民地半封建社会的性质;旧中国政府的城市治理理念与权限的欠缺;中国农村经济的破败。

【解析】

(1)根据“任意建造厂房,在曼彻斯特、伯明翰等城市,狭窄且不规则的街道上工业建筑和居民建筑混杂交织在一起,工业生产所带来的污水和浓烟在城市里蔓延”“人口密度都达到了每英亩300人,低矮的工人住宅区到处都是水洼,被垃圾、度弃物和臭气所包围”组织英国城市病的表现;根据“大量农村人口进入城市”“近郊农村也面临着环境污染如水资源的污染问题”“实行华洋分治”归纳中国城市病的表现;背景:

英国,根据“在18、19世纪英国城市化过程中”,再联系英国工业革命的史实及经济思想回答;中国,联系鸦片战争后中国政治、经济以及国际环境回答。

(2)从材料可以看出英国城市治理效果明显,由“这些现象普遍存在于中国近代成市化进程中”表明中国近代城市治理没有起色,原因:

英国,根据“日益突出的城市问题引起了社会的广泛关注”“1848年英国政府颁布了世界上第一部《公共卫生法案》”“英国政府颁布了关于住房与城市规划的一系列法案”,联系英国工业革命时期的政治经济状况回答;中国,联系鸦片战争后中国政治、经济状况,以及中国农村经济发展不好,造成大量人口涌入城市,加重了城市病。

26.民国时期存在三大财团:

华北财团、江浙财团、华南财团,其中江浙财团资本最为雄厚、所属工商金融机构最多、与政权的联系最为紧密,所以在民国史上有着举足轻重的地位。

它的产生、发展与衰弱,在民族资产阶级中极具代表性,反映了资本主义在中国遭受的曲折与困境。

阅读下列材料,回答问题:

材料一在中国历史上出现过的诸多商帮中,不仅有“晋商”,也有“徽商”,他们经商的共同特点是注重与官府的关系,依仗特许权从事垄断性经营,而后起之秀的“宁波帮”则摒弃了前两者结托官府缺陷,引进西方工商理念走上了开拓创新的实业之路,从而迅速崛起并闻名于世。

早在1403年,就是明成祖的时代宁波人就成立了世界上最早的邮局,叫做民信局。

在那个冷兵器时代,运送货物都要找当时的镖局运送的。

当时的民信局书信、报刊、银票都可以邮递,同时兼送货物。

人家凭什么把书信、契约交给你?

因为宁波商人的信用是绝佳的,非常注重信用。

基本上可以说是一诺千金似的信用……鸦片战争后,宁波崇商敬贾的社会风气愈益浓烈……宁波以商起家者衡宇相望,甚至出现了“满路皆商贾,穷愁独缙绅”的世情。

——郎咸平《天下宁波帮:

诚信、团结、现代商业意识》

(1)根据材料一分析近代“宁波帮”兴盛的具体原因

材料二江浙财团最早的雏形是宁波商帮。

“宁波帮”源于宁波而成于上海。

鸦片战争后,宁波人开始向上海进军,最初主要从事商业、沙船运输业和钱庄业,19世纪晚期随着西方经济的进一步入侵,“宁波帮”又向近代工业企业和新式银行扩展,在这一过程中,“宁波帮”还扩展该帮成员,其联络对象由宁波籍扩大到浙江、江苏籍,甚至包括安徽籍,因此“宁波帮”演变扩大为“大宁波帮”——“江浙财团”。

1904年,清廷户部尚书鹿钟麟奉谕组建大清户部银行,因国库空虚,邀请民间资本入股,原受邀的山西票号一致拒绝入股,结果使户部银行由江浙绸缎商筹办。

1908年,户部银行改名大清银行(中国银行的前身),资本扩充至一千万两,大部分由江浙商人掌握。

至中华民国初期,江浙籍人士控制的银行已成为上海金融界最重要的力量,江浙财团至此正式崛起并达到鼎盛时期。

(2)据材料二,并结合所学知识分析“江浙财团”在近代崛