大一轮高考语文专练古代诗歌鉴赏.docx

《大一轮高考语文专练古代诗歌鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大一轮高考语文专练古代诗歌鉴赏.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

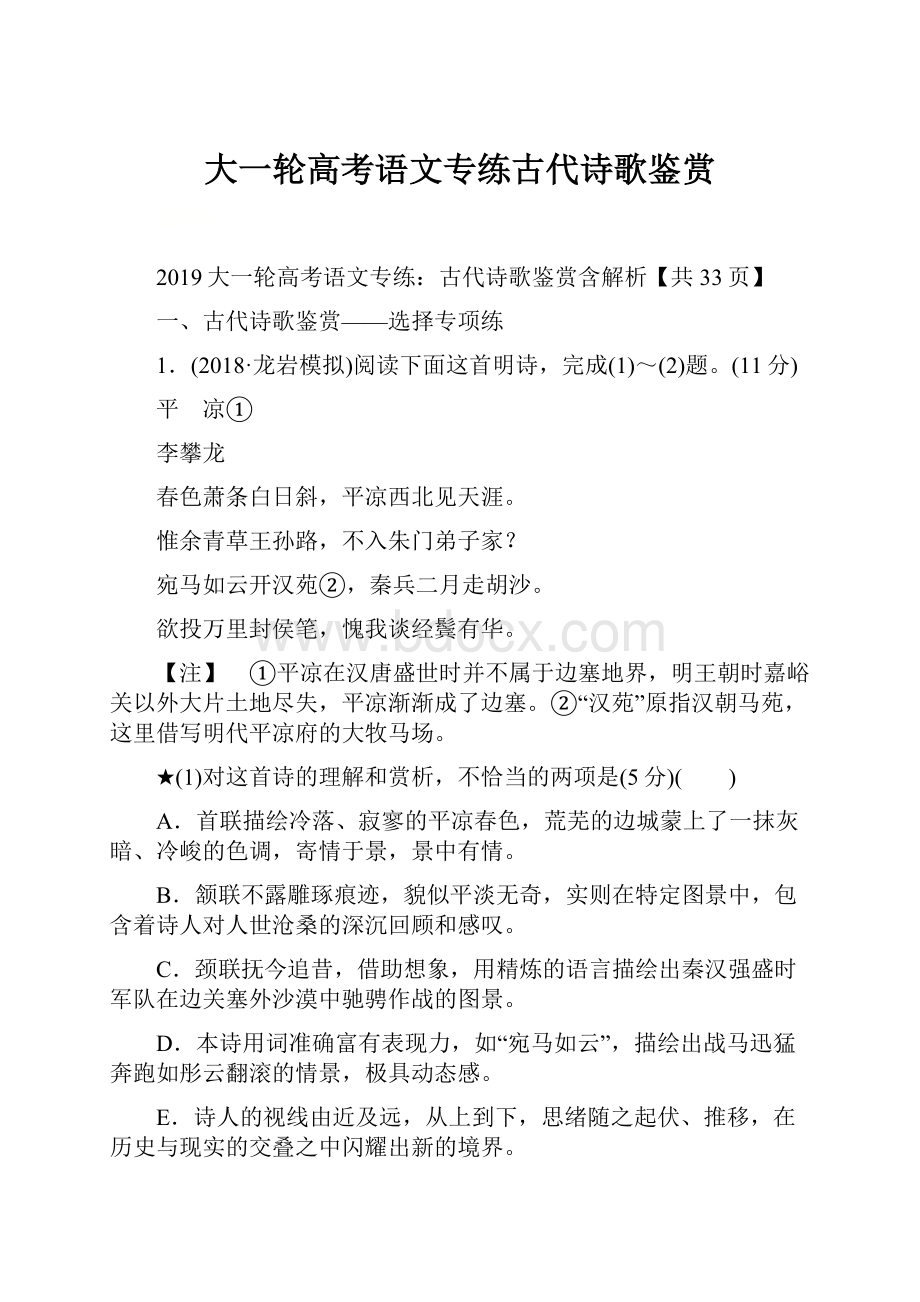

大一轮高考语文专练古代诗歌鉴赏

2019大一轮高考语文专练:

古代诗歌鉴赏含解析【共33页】

一、古代诗歌鉴赏——选择专项练

1.(2018·龙岩模拟)阅读下面这首明诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

平 凉①

李攀龙

春色萧条白日斜,平凉西北见天涯。

惟余青草王孙路,不入朱门弟子家?

宛马如云开汉苑②,秦兵二月走胡沙。

欲投万里封侯笔,愧我谈经鬓有华。

【注】 ①平凉在汉唐盛世时并不属于边塞地界,明王朝时嘉峪关以外大片土地尽失,平凉渐渐成了边塞。

②“汉苑”原指汉朝马苑,这里借写明代平凉府的大牧马场。

★

(1)对这首诗的理解和赏析,不恰当的两项是(5分)( )

A.首联描绘冷落、寂寥的平凉春色,荒芜的边城蒙上了一抹灰暗、冷峻的色调,寄情于景,景中有情。

B.颔联不露雕琢痕迹,貌似平淡无奇,实则在特定图景中,包含着诗人对人世沧桑的深沉回顾和感叹。

C.颈联抚今追昔,借助想象,用精炼的语言描绘出秦汉强盛时军队在边关塞外沙漠中驰骋作战的图景。

D.本诗用词准确富有表现力,如“宛马如云”,描绘出战马迅猛奔跑如彤云翻滚的情景,极具动态感。

E.诗人的视线由近及远,从上到下,思绪随之起伏、推移,在历史与现实的交叠之中闪耀出新的境界。

解析:

选CE C项,描绘的是明朝军队作战的情景。

陕西为古秦地,诗中“秦兵”指明朝的军队;E项,视线由远及近。

(答对一项得2分,答对两项得5分)

(2)尾联表达了诗人怎样的情感?

请作简要分析。

(6分)

解析:

本题考查评价作品思想内容的能力。

“欲投万里封侯笔”一句从班超投笔从戎的典故入手分析诗人的情感,“愧我谈经鬓有华”一句中“愧”“鬓有华”则表达出诗人心有余而力不足的壮志难酬的遗憾。

答案:

“欲投万里封侯笔”,引用班超投笔从戎的典故,表达出作者愿意效法班超,在保卫祖国的征战中建功立业的爱国情怀。

(3分)“愧我谈经鬓有华”,诗人感到惭愧的是,大半生只空谈治国济民的经术,如今已两鬓斑白,表达出心有余而力不足的壮志难酬的遗憾。

(3分)

2.(2018·马鞍山模拟)阅读下面两首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

回乡偶书

贺知章

其一

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

其二

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

★

(1)下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.第一首诗用“少小离家老大回”写出了自己的人生经历,概括写出自己数十年来客居他乡的事实,暗含自己长期不能归乡的感伤情绪。

B.第一首诗后两句借儿童问话这一细节,既表现了儿童天真可爱的一面,也描摹出儿童因不认识诗人而故意捉弄诗人的狡黠心理。

C.第二首诗可以看作第一首诗的续篇,诗人回到家乡以后,耳闻目睹家乡人事的种种变化,感慨少小时的玩伴中有不少再也见不着面了。

D.第二首诗后两句看起来是写故居门前镜湖水没有什么改变,实际上想要表达这样一种感慨:

故乡已经不是记忆中的样子,变化太大了。

E.两首诗中表示时间的词语有很多,如“少小、老大、近来、旧时”等,这些词语的运用使读者产生了在时空中穿越的感觉,令人迷惘。

解析:

选BE B项,“儿童因不认识诗人而故意捉弄诗人的狡黠心理”与诗文不符。

E项,“令人迷惘”错,这些词主要营造了一种低回沉思、若不胜情的气氛。

(答对一项得2分,答对两项得5分)

(2)这两首诗分别表达了诗人怎样的情感?

这些情感是如何产生的?

(6分)

解析:

本题考查评价作品内容的能力。

第一首,“少小离家老大回”表达了归家的欣慰,而“儿童相见不相识,笑问客从何处来”则表达了一种不被儿童认识的伤感。

第二首,“近来人事半消磨”表达了诗人物是人非的感慨。

答案:

①第一首诗的情感:

初回家乡的欣慰和老大体衰的感伤。

(1分,意思对即可得分)原因:

欣慰于久别回乡,又闻乡音;伤感于离家太久,家乡后辈以我为“客”。

(2分,意思对即可得分)②第二首诗的情感:

物是人非的感伤。

(1分,意思对即可得分)原因:

回到家乡后,耳闻目睹了家乡的“人事消磨”,物是人非。

(2分,意思对即可得分)

3.(2018·抚顺模拟)阅读下面这首诗歌,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

新晴山月

文 同

高松漏疏月①,落影如画地。

徘徊爱其下,夜久不能寐。

怯风池荷卷,病雨山果坠。

谁伴予苦吟?

满林啼络纬②。

【注】 ①疏月:

稀疏的月光。

②络纬:

一种草虫,又名“络丝娘”,即纺织娘。

★

(1)下列对诗歌相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不恰当的两项是(5分)( )

A.诗的一、二两句紧扣诗题的“月”字,第一句写月光的神,第二句写月光的形,两句仅十个字,但描绘得细腻生动,境界优美。

B.三、四两句写出了诗人在松下久久徘徊,不愿离去,更不愿匆匆入睡而要充分享受这良辰美景的心境。

C.五、六两句都运用了比喻的手法,池塘里的荷花好像因为怕风吹,所以将叶子卷了起来,山果以雨为病,形象地写出山中雨久,山果因遭雨害而自落的情景。

D.七、八两句运用了设问的手法,把纺织娘不停地鸣叫与自己的低吟相映照,写得十分和谐,在自问自答中结束全诗。

E.作者以诗人兼画家的双重眼光,观察和体会月夜美景,描绘了高松、月影、虫唱、荷卷、果落等景色,写出山中月夜初晴后的幽美、寂静、清爽。

解析:

选AC A项,第一句非常细腻生动地描绘了诗人站在松林中见到的月光透过高大的松树枝叶只露出几缕的美景,表现了松树枝叶的浓密,漏下的月光的疏淡;第二句描绘了照在松树上的月光,将婆娑的树影投落到地上,勾画了一幅斑驳的水墨青松图。

这两句诗,都是写月,但第一句写月光的形,第二句写月光的神。

C项,是拟人的手法。

(答对一项得2分,答对两项得5分)

(2)这首诗表达了作者怎样的情感?

如何表达的?

请结合全诗内容赏析。

(6分)

解析:

本题考查评价文章的思想内容和鉴赏文章表达技巧的能力。

这首诗以诗人兼画家的双重眼光,观察和体会月夜美景,描绘了高松、月影、虫唱、荷卷、果落等景色,写出山中月夜初晴后的幽美、寂静、清爽,表达了作者漫步月夜林下的恬静、愉悦之情。

首联和颈联借助“高松”“月影”“荷”“果”等意象,表达了作者愉悦之情;颔联和尾联则直抒胸臆,直接表达自己对林中夜景的喜爱之情。

答案:

诗歌表达了作者漫步月夜林下的恬静、愉悦之情(或醉心山水的淡泊情怀)。

(2分)寓情于景,(1分)首联和颈联用极细微的笔墨,描写了月夜山林中高松、月影、荷卷、果落等幽美、静谧的景色,(1分)颔联和尾联则直抒胸臆,(1分)表达自己对林中夜景的留恋、喜爱之情。

(1分)(如果有其他合理答案,可酌情给分)

4.(2018·邵阳联考)阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

别元九后咏所怀

白居易

零落桐叶雨,萧条槿花风。

悠悠早秋意,生此幽闲中。

况与故人别,中怀正无悰①。

勿云不相送,心到青门②东。

相知岂在多,但问同不同。

同心一人去,坐觉长安空。

【注】 ①悰:

欢乐,乐趣。

②青门:

长安城的东南门,本名灞城门,因其门色青,故俗称为“青门”。

★

(1)下列对本诗的赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.本诗是一首送别诗,送别诗有表现亲情、爱情的,也有表现友情的,感伤之外还可以寄托诗人的理想抱负等。

B.开篇写凋零的桐叶、衰败的槿花,暗中点明与友人分别的时间,同时也奠定了全诗伤感悲凉的感情基调。

C.“况与故人别,中怀正无悰”两句紧承上几句的伤秋之情,写出了诗人和友人分别之后的落寞,情景交融,十分感人。

D.友人问诗人“为何不相送”,而诗人以“心到青门东”回答友人,寥寥数笔,勾勒出离别时的大致场景。

E.最后四句写朋友不一定要很多,但一定要知心,知心人不在,心如空城般孤寂,言简意赅,却富含哲理。

解析:

选CD C项,“情景交融”错,此两句没有写景。

D项,这两句并非诗人与友人的问答,而是诗人的想象、假设,是虚写。

(答对一项得2分,答对两项得5分)

(2)诗中表达的思想情感与王勃《送杜少府之任蜀州》(城阙辅三秦)中的思想情感有何不同?

(6分)

解析:

本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。

本题考查比较鉴赏两诗情感的不同。

本诗从“零落”“萧条”“同心一人去,坐觉长安空”等词句表达了友人离去后再无心意相通之人的落寞伤感之情。

而王勃的《送杜少府之任蜀州》除了表达惜别伤感之情外,“海内存知己,天涯若比邻”两句还表现出旷达的情怀。

答案:

①本诗表现了作者面对萧瑟之景时的伤秋之情,抒发了自己在长安再无心意相通之人的孤寂落寞之情。

②王勃《送杜少府之任蜀州》中既有同病相怜的伤感,也有惜别之情,还有诗人高远的志向、豁达的情趣和旷达的情怀。

(每点3分)

5.(2018·长白山模拟)阅读下面这首宋词,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

如梦令·春景

秦 观①

莺嘴啄花红溜②,燕尾点波绿皱③。

指冷玉笙寒,吹彻《小梅》④春透。

依旧,依旧,人与绿杨俱瘦。

【注】 ①秦观,字少游,北宋文学家、词人。

此时词人因党祸被贬到杭州做官,继而又被削职,流落到湖南郴州,其间跟家人朋友聚少离多。

②红溜:

形容花朵娇红。

③绿皱:

形容春水绿波。

④《小梅》:

乐曲名。

唐《大角曲》里有《大梅花》《小梅花》等曲。

★

(1)下列对本词的赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.首二句直笔写春。

莺歌燕舞,花红水绿,旨在突出自然春光之美好。

B.一个“溜”字,一个“皱”字,将宁静的春色搅动,又是那样地轻柔,那样地温和,那样地令人陶醉、销魂。

C.三、四句写天寒指冷,玉笙冰凉,一曲《小梅》呜咽回荡,响彻天空,这使得诗歌境界一转,可见词人心中更留恋的还是点点梅花盛开的冬景。

D.“依旧,依旧,人与绿杨俱瘦”是为点题之笔。

诗人借用比喻等修辞手法,感叹春色渐老,春光即逝,更有那刻骨的相思深情。

E.这是一首春日怀人之作。

眼前莺嘴啄花,燕尾剪波的春光春色,触动了怀人的心绪。

一曲《小梅》,传出了绵绵相思之情。

这首词构思新颖,轻柔典雅,工丽含蓄。

解析:

选CD C项,“可见词人心中更留恋的还是点点梅花盛开的冬景”错,此处词人化用李璟《山花子》“小楼吹彻玉笙寒”句,借以表达词人的悲苦和思念。

D项,“比喻”错,应为“拟人”,一个“瘦”字,把绿杨拟人化。

(答对一项得2分,答对两项得5分)

(2)本词运用了哪些表现手法?

请结合词句进行分析。

(6分)

解析:

本题考查鉴赏作品表达技巧的能力。

解答此类题目,先点明手法,再结合诗歌内容具体分析。

前两句描写了自然春光之美好,乐景衬哀情,反衬了怀人之情。

“玉笙寒”“吹彻”显然是化用了李璟《山花子》“小楼吹彻玉笙寒”一句,抒发悲苦和思念。

“依旧,依旧”,运用反复的修辞,表达悠悠不尽的愁思。

一个“瘦”字,赋予绿杨人的神态,运用了拟人的修辞。

答案:

①以乐景衬哀情。

词从愉快之景象叙起,乃欲反衬其心境之愈为悲苦。

词人借春光盛衰之过程展示流转在节序交替中的伤春念远之情。

②化用。

词人化用李璟《山花子》“小楼吹彻玉笙寒”句,写女子独自在小楼里吹笙,以排遣愁闷,借以表达词人的悲苦和思念。

③拟人。

写人与绿杨一样消瘦,以生动的形象表达伤春念远之情,而“为伊消得人憔悴”的含意自在其中,让人想象到一幅花落絮飞,佳人对花兴叹、怜花自怜的图画。

④反复。

“依旧”一词,反复运用,指《小梅》之曲悠悠不尽,表现词人忧思情怀不尽。

同时节奏鲜明,音韵和谐。

(6分,每种手法及准确分析2分,答对三种即可得满分。

只有手法,没有分析不给分)

6.(2018·江淮十校联考)阅读下面这首诗歌,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

归王官①次年作

司空图

乱后烧残数架书,峰前犹自恋吾庐。

忘机渐喜逢人少,览镜空怜待鹤疏②。

孤屿池痕春涨满,小栏花韵午晴初。

酣歌自适逃名③久,不必门多长者车④。

【注】 ①王官,即王官谷,在今山西省永济县东南的中条山上,是司空图的故乡。

②鹤疏,书体名,古时用于招纳贤士的诏书。

③逃名,《汉书·逸民传》载:

东汉人法真恬静寡欲,朝廷四次征辟皆不就,遁形远世,世人谓之逃名。

④长者车,达官贵人的车。

★

(1)下列对诗歌的赏析,不恰当的两项是(5分)( )

A.首联上句写诗人故居在兵燹之后受到的严重毁弃:

“乱”指战乱,“烧”让人想到大火熊熊的情景,“烧残”点明故居经过火烧,已洗劫一空,只剩下几架残破不全的书了。

B.首联下句表现诗人对故乡执着的热爱:

“犹自”充满着人世沧桑之感,“恋吾庐”表明诗人对和平生活的向往,希望社会不要再有战乱发生。

C.颔联上句表现诗人归隐后在旧居中屏绝尘嚣、泊然宁静的心境:

“忘机”是不用机心、不计较一切贵贱荣辱,点明诗人归隐故乡的真正原因。

D.颔联下句写诗人对过去生活的反思:

对镜自照,诗人看到自己如此衰老,后悔自己没有在更早的时间辞官归隐,表达了诗人不再做官的决心。

E.尾联通过用典,委婉但却坚决地表明,自己要像法真那样做逃迹的隐士,与扰攘争夺的政治绝缘,深隐故居,悠然自适地度过自己的一生。

解析:

选BD 本题考查鉴赏古典诗歌内容、情感、形象和表达技巧等的能力。

B项,“恋吾庐”表明了诗人逃离官场、归隐田园之后的自足自适、轻松自得,但又饱含着一种愤慨。

因此“希望社会不要再有战乱发生”错误。

D项,“后悔自己没有在更早的时间辞官归隐”错误,从“鹤疏”分析,主要反思的是当年不应该急于出去为官,不是没有早辞官。

(选对一个得2分,选对两个得5分)

(2)请简要赏析诗歌颈联和白居易的《钱塘湖春行》中“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”的异同。

(6分)

解析:

本题考查鉴赏古典诗歌情感、形象、表达技巧等的能力。

本题是比较鉴赏题,可从意象意境、情感及表达技巧上分析两句诗的异同。

从所描写的意象可概括出两诗句的相同之处。

本诗描写了水满春池、孤屿留痕、春花盛开、雨后初晴的景色,白诗描写了春光和煦、早莺争树、春燕啄泥的景象,由此可知,两诗都描写了春天的景色,营造了一种生机盎然的意境,表达了诗人对春天美好景色的喜爱之情。

但本诗通过表达诗人对春天的喜爱之情来表达了归隐田园后的快乐之情。

从所用手法上看,本诗颈联动静结合,而白诗都是动态描写。

答案:

相同点:

①都描写了春天的景色,营造了一种清新明媚、生机盎然的意境。

本诗描写了水满春池、孤屿留痕、春花盛开、雨后初晴的景色,白诗描写了春光和煦、早莺争树、春燕啄泥的景象。

②都表达了诗人对春天美好景色的喜爱之情。

(2分)

不同点:

①使用手法上,本诗颈联化静为动,用动词“涨”描写满池春水,下句静态描写,动静结合;白诗都是动态描写。

(2分)②表达情感上,本诗通过表达诗人对春天的喜爱之情来表达了归隐田园后的快乐之情,白诗主要表达对春天景色的喜爱。

(2分)

二、古代诗歌鉴赏——形象专项练

1.(2018·南平模拟)阅读下面这首元曲,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

【双调】水仙子·咏竹

马谦斋

贞姿不受雪霜侵,直节亭亭易见心。

渭川风雨清吟枕,花开时有凤寻,文湖州①是个知音。

春日临风醉,秋霄对月吟,舞闲阶碎影筛金。

【注】 ①文湖州:

宋代著名画家文同,字与可,操韵高洁,以善画竹而闻名,曾为湖州知州,世称文湖州。

★

(1)对这首元曲的赏析,不恰当的两项是(5分)( )

A.头两句着眼竹的颜色、竹节,写出了竹常年翠绿、耐寒不变、直节直心的特性。

B.渭川即渭河,古渭河流域以盛产竹子著称。

“清吟”,指竹在风雨中的摇曳之声。

C.“花开时有凤寻,文湖州是个知音”,写竹吸引文士、灵禽,突出竹的孤芳自赏。

D.“春日临风醉,秋霄对月吟”两句,写出了竹在不同节令、时段的娇美舞姿。

E.“碎影”指诗人映在庭阶的身影;“筛金”指月光经过竹枝筛遮而形成的光辉。

解析:

选CE C项,“突出竹的孤芳自赏”错,应是表现竹的高洁气质;E项,“碎影”应是竹子映在庭阶的影子。

(答对一项得2分,答对两项得5分)

(2)这首元曲的思想感情较为丰富,请简要分析。

(6分)

解析:

本题考查评价作品思想内容的能力。

首两句抓住竹的“贞姿”“直节”分析诗人情感,中间三句抓住竹的“清吟”分析诗人情感,结尾三句抓住竹优美的舞姿分析诗人情感。

答案:

①写竹的“贞姿”和“直节”,抒发了对坚贞、正直品格的仰慕;②写竹的“清吟”,吸引文士、灵禽,表达了对高洁气质的赏识;③写竹优美的舞姿,表达了作者对竹深深的喜爱。

(每点2分)

2.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

遣悲怀①

元 稹

谢公②最小偏怜女,自嫁黔娄③百事乖。

顾我无衣搜荩箧,泥他沽酒拔金钗。

野蔬充膳甘长藿,落叶添薪仰古槐。

今日俸钱过十万,与君营奠复营斋。

【注】 ①元稹的原配夫人韦氏病逝后,元稹写了不少悼亡诗,此为其中一首。

②谢公:

指东晋宰相谢安,最宠爱他的侄女谢道韫。

③黔娄:

战国时齐国的一位贫士。

(1)下面对这首唐诗的赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.一、二句引用典故,以东晋宰相谢安最宠爱的侄女谢道韫借指韦氏,以战国时齐国的贫士黔娄自喻,其中含有对方屈身下嫁的意思。

B.“百事乖”,任何事都不顺遂,这是对韦氏婚后七年间艰苦生活的简括,用以总结首联内容。

C.中间两联用笔干净,既写出了婚后“百事乖”的艰难处境,又能传神写照,活画出贤妻的形象。

D.尾联中的“复”字,写出这类悼念活动的频繁。

最后两句,出语虽然慷慨,内心深处却是极其凄苦的。

E.这首诗追忆妻子生前的艰苦处境和夫妻情爱,并抒写自己的抱憾之情。

解析:

选BD B项,“总结首联内容”有误,应为“用以领起中间四句”;D项,“出语虽然慷慨”错误,应为“出语虽然平和”。

★

(2)颔联和颈联刻画了一个怎样的妻子形象?

请结合诗句分析。

(6分)

答案:

诗人笔下的妻子是一位能关心体贴丈夫、安于贫苦的贤淑的女性形象。

(2分)颔联借写妻子为自己翻箱寻衣、卖钗沽酒,表现妻子对自己的关心体贴;(2分)颈联借写妻子甘于以野菜充饥、以槐树落叶为柴,表现其安于贫苦的美好品德。

(2分)

3.(2018·合肥模拟)阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

牡 丹

薛 涛

去春零落暮春时,泪湿红笺怨别离。

常恐便同巫峡散,因何重有武陵期。

传情每向馨香得,不语还应彼此知。

只欲栏边安枕席,夜深闲共说相思。

★

(1)下列对本诗的理解和鉴赏,不正确的两项是(5分)( )

A.首联从去年与牡丹的相聚落笔,把人世间的深厚情谊浓缩在重逢的特定场景之中。

B.颔联中“巫峡散”承上文的“怨别离”,拈来巫山云雨的故事,给人花之恋抹上梦幻的色彩。

C.颔联“武陵期”典出陶渊明《桃花源记》中武陵渔人的故事,用典新颖别致,饶有兴致。

D.颈联以“馨香”“不语”刻画牡丹形象,又以“传情”“彼此知”关照前文。

E.尾联回到现实,写作者于栏边安放了枕席,如对故人一般抵足而卧,互诉衷情。

解析:

选AE (答对一项得2分,答对两项得5分)A项,“从去年与牡丹的相聚落笔”错,应是“从去年与牡丹的分离落笔”。

E项,只想在那花栏边,安置下枕席,并没安放。

(2)这首诗歌表达了诗人怎样的思想感情?

请简要分析。

(6分)

解析:

本题考查分析作者思想感情的能力。

解答本题,从每一联切入,抓住关键词句分析作者思想感情。

首联,“怨别离”一词表达了诗人与牡丹别离的愁怨;颔联,运用“武陵期”的典故,表达了诗人与牡丹不期而遇的喜悦;颈联,“不语”“彼此知”等词表达了诗人与牡丹的相知之情;尾联,“只欲栏边安枕席”“说相思”则表达了诗人与牡丹情意绵绵的相思之情。

答案:

①久别不见的愁怨之情。

去春牡丹凋零之时,诗人泪湿红笺诉离情。

②不期而遇的喜悦之情。

诗人在失望中与牡丹不期而遇,更感重逢的喜悦。

③心有灵犀的相知之情。

人花相顾无言,但彼此心心相印。

④情意绵绵的相思之情。

希望能陪伴在牡丹的身边,互诉相思之情。

(每点2分,答出三点即可)

4.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

春 夕

崔 涂

水流花谢两无情,送尽东风过楚城。

蝴蝶梦中家万里,子规枝上月三更。

故园书动经年绝,华发春唯满镜生。

自是不归归便得,五湖①烟景有谁争?

【注】 ①五湖:

春秋时越国大夫范蠡归隐之处。

这里是指诗人家乡浙江桐庐一带的大好山水。

★

(1)下列是对本诗内容与艺术手法的赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.首联上句渲染了一片流水落花的暮春景象,深叹春光易逝,岁月无情;下句将代指春光的“东风”拟人化,用东风送我经过楚城,表达了诗人凄楚的情怀。

B.颔联进入正题,写“春夕”,写得极为精粹。

诗人造语新奇,对仗工整,韵律和谐,创造出一种曲折幽深的意境,不愧为传诵不衰的名句。

C.颈联写诗人长期不能回家,遥想故乡,望眼欲穿,思乡念亲,忧心如焚,连年累月,无心翻书,揽镜自照,白发满头,诗人内心愁苦,溢于言表。

D.尾联暗用五湖典故,含有归隐田园之意。

深刻地反映出诗人在政治上走投无路、欲干不能而又欲罢难休的苦闷、彷徨的心理。

E.本诗前四句重在对春夕情景的描绘,缘情写景,因景抒情,虽未明言思乡,而一片乡情跃然纸上;后四句重在抒情,感情真切,凄婉动人。

解析:

选AC A项,“东风送我经过楚城”错,不是东风送我还,而是我送春归去。

C项,“连年累月,无心翻书”理解错误,颈联中“动”意为“动不动”,“书”指书信,正确理解是:

连家信也动不动长年断绝。

(2)“蝴蝶梦中家万里,子规枝上月三更。

”有人评价这两句诗为:

以景传情,仅十四个字,却写得极有层次。

请简要分析。

(6分)

答案:

(示例一)这一联上句巧用梦境,游子日有所思,夜间便郁结成梦,梦已回故园,(2分)然而毕竟像庄周梦蝶那样虚幻而短暂;(1分)下句写夜深人静,月光如水,子规啼唤,(2分)更加触动了游子的思乡之情。

(1分)

(示例二)这一联十四个字写出了三层意思:

由思乡而入梦;梦醒而更思乡;子规啼唤,愁上加愁。

(2分)这三层,一层比一层深,而且互相烘托、映衬,如“蝴蝶梦”与“家万里”,一虚一实;“蝴蝶梦”与“子规啼”,一乐一悲;“子规啼”与“三更月”,一声一色,(2分)构成一片清冷、凄凉、愁惨的气氛,令人触目伤怀。

(2分)

5.(2018·东北三省模拟)阅读下面这首诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

古风·碧荷生幽泉

李 白

碧荷生幽泉,朝日艳且鲜。

秋花冒绿水,密叶罗青烟。

秀色空绝世,馨香为谁传。

坐看飞霜满,凋此红芳年。

结根未得所,愿托华池边。

【注】 此诗作于李白应诏入京为官之前。

★

(1)下列对本诗的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.写荷之美,先总写其“艳”“鲜”,然后分写“花”“叶”“色”“香”,并用“幽泉”“朝日”“绿水”“青烟”加以衬托。

B.三、四两句中“冒”“罗”二字用得巧妙:

“冒”赋予出水芙蓉以动态美;“罗”将青烟笼罩绿叶的形态写得生动传神。

C.诗中“秋花”对“密叶”,“绿水”对“青烟”,对仗工整,这正体现了古体诗严格要求对仗的特点。

D.“坐看飞霜满,凋此红芳年”用了拟人的手法,写芬芳艳丽的荷花,尽管无比美丽,也只能在满天飞霜中无奈凋零。

E.诗歌语言清新自然,节奏轻快,充满奇特的想象和夸张,极富抒情性,体现了李白诗歌浪漫主义风格。

解析:

选CE (答对一项得2分,答对两项得5分)C项,古体诗在对仗上没有严格要求。

E项,“奇特的想象和夸张”在诗中不典型,更谈不上“充满”。

(2)这首咏物诗,表达了诗人哪些情感?

请简要分析。

(6分)

解析:

本题考查分析诗人情感的能力。

本诗是一首咏物诗,托物言志是该类诗歌的主要手法。

解答本题,可从物的特征入手分析诗人的情感。

前两句写荷的生长环境和“艳”“鲜”,中间六句写荷花的“花”“叶”“色”“香”,绝世空前,暗示了自己才高道洁。

最后两句中,“结根未得所”一句表达自己空有才华,却因没人举荐不能建功立业,而心生感慨。

“愿托华池边”一句表达自己期盼得到举荐和朝廷的重用。

答案:

作者托物言志,①表达了对自己高洁品性的自信。

写荷花秀丽的花容,清香的气息,绝世空前,暗示了自己才高道洁。

②怀才不遇、空任时光流逝的慨叹。

写荷花,纵然有绝世的美丽,因“结根未得所”,无人为它传递馨香,只能凋