孔子闲居成篇考.docx

《孔子闲居成篇考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《孔子闲居成篇考.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

孔子闲居成篇考

《孔子閒居》成篇考*

中國社會科學院歷史研究所王天然

【提要】《禮記·孔子閒居》大體可分爲子夏向孔子問“民之父母”、“參於天地”兩部分,據上海博物館藏戰國簡本可知“民之父母”部分曾單獨成篇流傳。

如此,《孔子閒居》何以將“參於天地”部分連綴於“民之父母”後?

本文期望通過梳理“民之父母”、“參於天地”,揭示二說的內在聯繫;並嘗試通過分析“天有四時”段,探討“參於天地”部分的流變軌迹;進而對整理者的章法作一小結。

在此基礎上,再對《孔子閒居》的性質加以討論。

本文最終得出如下結論:

《孔子閒居》的成篇當與荀子及其弟子密切相關,蓋始於戰國晚期,並經歷了一個過程。

此篇爲儒家後學托孔子子夏之名、假問答之體以盡立說達意之旨,其性質實出乎經傳而入於子書。

【關鍵詞】孔子閒居民之父母成篇荀子

一、來自簡本《民之父母》的啓發與疑問

(一)由簡本所見《孔子閒居》整理情實

《禮記·孔子閒居》大體可分爲“民之父母”、“參於天地”兩部分。

《上海博物館藏戰國楚竹書

(二)》收有《民之父母》一篇,內容爲子夏向孔子問“民之父母”意,孔子答之以“五至”、“三無”,子夏復問“五至”、“三無”,孔子復答之,又因意猶未盡孔子更爲之說三無猶有五種起發之事。

其文與傳本《孔子閒居》“民之父母”部分大體相當。

全部簡本材料自2002年刊布以來,爲理解傳本的成篇問題帶來了諸多啓發,前人通過比讀的方法已多有討論,故有必要先作一簡單回顧。

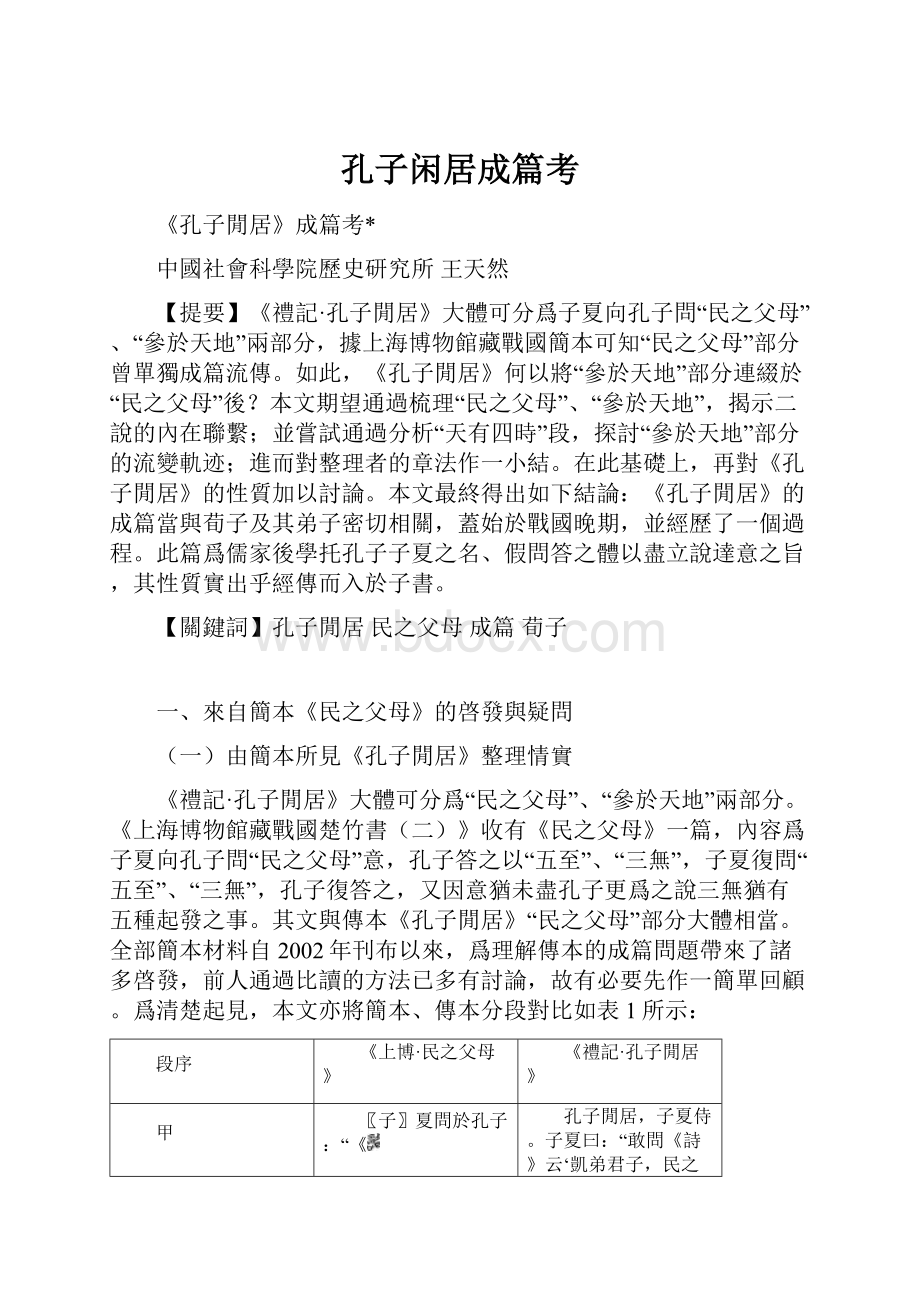

爲清楚起見,本文亦將簡本、傳本分段對比如表1所示:

段序

《上博·民之父母》

《禮記·孔子閒居》

甲

〖子〗夏問於孔子:

“《

(詩)》曰‘凱弟君子,民之父母’,敢問何如而可謂民之父母?

”孔子答曰:

“民【一】〖之〗父母乎,必達於禮樂之原,以至五至,以行三無,以橫于天下。

四方有敗,必先知之。

其【二】〖可〗謂民之父母矣。

”

孔子閒居,子夏侍。

子夏曰:

“敢問《詩》云‘凱弟君子,民之父母’,何如斯可謂民之父母矣?

”孔子曰:

“夫民之父母乎,必達於禮樂之原,以致五至而行三無,以橫於天下。

四方有敗,必先知之。

此之謂民之父母矣。

”

乙

子夏曰:

“敢問何謂五至?

”孔子曰:

“五至乎,物之所至者,志亦至焉;志之【三】〖所〗至者,禮亦至焉;禮之所至者,樂亦至焉;樂之所至者,哀亦至焉。

哀樂相生。

君子【四】以正。

此之謂五至。

”

子夏曰:

“民之父母既得而聞之矣,敢問何謂五至?

”孔子曰:

“志之所至,詩亦至焉;詩之所至,禮亦至焉;禮之所至,樂亦至焉;樂之所至,哀亦至焉。

哀樂相生。

是故正明目而視之,不可得而見也。

傾耳而聽之,不可得而聞也。

志氣塞乎天地。

此之謂五至。

”

丙

子夏曰:

“五至既聞之矣,敢問何謂三無?

”孔子曰:

“三無乎,無聲之樂,無體【五】〖之〗禮,無服之喪。

君子以此橫于天下,傾耳而聽之,不可得而聞也;明目而視之,不可【六】得而〈見〉也。

而

(德)既塞於四海矣。

此之謂三無。

”子夏曰:

“無聲之樂,無體之禮,無服之喪,何詩【七】是迡?

”孔子曰:

“善哉商也!

將可教詩矣。

‘成王不敢康,夙夜基命宥毖’,無聲之樂;‘威儀遲遲,【八】〖不可選也’,無體之禮;‘凡民有喪,匍匐救之’,無服〗之喪也。

”

子夏曰:

“五至既得而聞之矣,敢問何謂三無?

”孔子曰:

“無聲之樂,無體之禮,無服之喪,此之謂三無。

”子夏曰:

“三無既得畧而聞之矣,敢問何詩近之?

”孔子曰:

“‘夙夜其命宥密’,無聲之樂也。

‘威儀逮逮,不可選也’,無體之禮也。

‘凡民有喪,匍匐救之’,無服之喪也。

”

丁

子夏曰:

“異哉語也!

美矣!

宏矣!

大矣!

盡【九】〖於此而已乎?

”孔子曰:

“何爲其然也,猶有五起焉。

”子夏曰〗:

“可得而聞歟?

”孔子

(曰):

“無聲之樂,氣志不違;【十】〖無〗體之禮,威儀遲遲;無服之喪,內恕洵悲。

無聲之樂,塞于四方;無體之禮,日就月將;無〈服〉之【十一】〖喪〗,純德孔明。

無聲之樂,施及孫子;無體之禮,塞于四海;無服之喪,爲民父母。

無聲之樂,氣【十二】〖志〗既得;無體之禮,威儀翼翼;無服〖之〗喪,施及四國。

無聲之樂,氣志既從;無體之禮,上下和同;無服【十三】〖之〗喪,以畜萬邦。

”【十四】

子夏曰:

“言則大矣,美矣,盛矣!

言盡於此而已乎?

”孔子曰:

“何爲其然也?

君子之服之也,猶有五起焉。

”子夏曰:

“何如?

”孔子曰:

“無聲之樂,氣志不違;無體之禮,威儀遲遲;無服之喪,內恕孔悲。

無聲之樂,氣志既得;無體之禮,威儀翼翼;無服之喪,施及四國。

無聲之樂,氣志既從;無體之禮,上下和同;無服之喪,以畜萬邦。

無聲之樂,日聞四方;無體之禮,日就月將;無服之喪,純德孔明。

無聲之樂,氣志既起;無體之禮,施及四海;無服之喪,施于孫子。

”

戊

子夏曰:

“三王之德,參於天地,敢問何如斯可謂參於天地矣?

”孔子曰:

“奉三無私以勞天下。

”子夏曰:

“敢問何謂三無私?

”孔子曰:

“天無私覆,地無私載,日月無私照。

奉斯三者,以勞天下,此之謂三無私。

其在《詩》曰:

‘帝命不違,至于湯齊。

湯降不遲,聖敬日齊。

昭假遲遲,上帝是祗,帝命式于九圍。

’是湯之德也。

己

天有四時,春秋冬夏,風雨霜露,無非教也。

地載神氣,神氣風霆,風霆流形,庶物露生,無非教也。

清明在躬,氣志如神,嗜欲將至,有開必先,天降時雨,山川出雲。

其在《詩》曰:

‘嵩高惟嶽,峻極于天。

惟嶽降神,生甫及申。

惟申及甫,惟周之翰。

四國于蕃,四方于宣。

’此文武之德也。

三代之王也,必先令聞。

《詩》云:

‘明明天子,令聞不已。

’三代之德也。

‘弛其文德,協此四國’,大王之德也。

”

庚

子夏蹶然而起,負牆而立,曰:

“弟子敢不承乎?

”

表1:

簡本、傳本分段對比表

現將與成篇問題相關的重要觀點梳理如下,補充意見則標“按”字以示區別。

從文辭角度觀察:

其一,《孔子閒居》始於“孔子閒居子夏侍”,終於“子夏蹶然而起負牆而立曰弟子敢不承乎”,王鍔引趙逵夫的意見認爲:

“這是先秦人在整理文獻時的‘穿靴戴帽’之法,《國語》、《戰國策》中很常見。

”又云:

“《孔子閒居》篇首、尾文字,當是記述者或整理者,爲了增加文章的可讀性和故事的完整性,而有意補入的文字。

”按,《孔子閒居》以“孔子閒居,子夏侍”開篇,在大小戴記中,這一文章程式亦見於《仲尼燕居》、《主言》。

此類文辭趨同現象,正是後人整理之迹。

其二,表1乙段,《孔子閒居》“是故正明目而視之,不可得而見也。

傾耳而聽之,不可得而聞也。

志氣塞乎天地”處簡本作“君子以正”。

陳劍、陳麗桂指出“是故正”當是“君子以正”的訛誤。

劉洪濤進一步解釋說:

“古文字‘君子’二字多作合文,跟‘是’字字形相近,故可訛爲‘是’字。

……編者又錯誤地把‘是以’的意思理解爲‘因此’,故而把‘是以’改爲同義的‘是故’。

”陳劍、黃錫全、方旭東、寧鎮疆等學者又指出“是故正”以下“明目而視之,不可得而見也。

傾耳而聽之,不可得而聞也。

志氣塞乎天地”與“五至”不類,應爲“三無”的內容而錯簡於此。

表1丙段,《孔子閒居》孔子講何謂三無後,子夏更問:

“三無既得畧而聞之矣,敢問何詩近之?

”與簡本對讀可知,傳本將“無聲之樂,無體之禮,無服之喪”簡稱爲“三無”,又添“既得畧而聞之矣”數字作爲銜接。

劉洪濤云:

“一個‘略’字表明《孔子閒居》編者也知道孔子所論過於抽象,需要說得再具體些。

”按,“略”字可能也暗示了其時“明目而視之,不可得而見也。

傾耳而聽之,不可得而聞也。

志氣塞乎天地”數句已錯入乙段,致使此處孔子之說顯得過於單薄,整理者需要添一“略”字轉進下文。

其三,劉洪濤通過對簡本、傳本異文進行分類分析,發現傳本文字多比簡本容易理解,並認爲:

“今本文字上的改動,其時間大部分應該在西漢早期到中期。

可能是漢惠帝四年(前191年)除挾書律以後。

”鄔可晶通過分析簡本“何詩是迡”與傳本“何詩近之”用詞、語序的差異,也認爲:

“《禮記》、《家語》或它們所從出的資料的編者可能有意想把《民之父母》的話改得通俗易懂一些。

”巫雪如則通過分析簡本、傳本的虛詞(“矣”、“斯”等)及句法(“何如而”、“何如斯”、“其可謂”、“此之謂”等),認爲二者均有“以今語釋古語”或“以通語釋方言”的改寫痕迹,但仍屬先秦文獻範圍。

按,以上諸位學者指出的現象及依據此種現象判斷文本先後的方法,正與西方校勘學中“難的異文更可取”原則相通。

關於此原則的適用性雖然也有過一些討論,但並未妨礙其成爲校勘基本原則之一。

這種現象在我們熟知的文獻中亦不乏實例:

司馬遷撰《史記》開篇的《五帝本紀》便以簡易字句改寫《尚書》。

李學勤將史遷的這一工作稱爲“現代化”,“現代”相對“古代”而言,這也就是據此類現象判斷文本先後的道理所在了。

從篇章角度觀察:

其一,傳本戊、己、庚三段即“參於天地”部分爲簡本所無。

劉洪濤認爲“民之父母”、“參於天地”是子夏在不同時間向孔子請教的兩個不同問題,內容上沒有任何關係,流傳過程中可能曾被合抄在一起。

如再經過結構上的處理,名副其實的合編本《孔子閒居》便形成了。

其二,西山尚志以戊段“子夏曰三王之德參於天地敢問何如斯可謂參於天地矣”(其簡稱爲“三才”)爲衍文,而戊、己兩段本爲不相連接的兩篇文字。

他將《孔子閒居》的成篇過程總結爲:

未混入“三才”之文的戊段先附於“民之父母”部分後;己段本與戊段無關,但“三才”之文混入己段後,己段附於戊段後;己段“三才”之文又混入戊段。

並最終推定《孔子閒居》的成篇晚於《韓詩外傳》。

(二)簡本帶來的疑問

由上文回顧可見,文辭角度的討論以簡本、傳本共有段落爲據,篇章角度的分析則因傳本較簡本多出部分而起。

一方面,簡本爲我們理解傳本的成篇過程帶來諸多啓發,前人即多據簡本之“有”,提出了豐富的意見。

另一方面,簡本的存在證實了“民之父母”部分曾單獨成篇流傳,這也帶來一個疑問:

《孔子閒居》何以將“參於天地”部分連綴於“民之父母”後?

此就簡本之“無”提問,前人的討論尚有可以深入之處,本文願著力於此。

從表面看,《孔子閒居》“參於天地”部分有“清明在躬,氣志如神,嗜欲將至,有開必先,天降時雨,山川出雲”數句,此爲述天地之教後,言聖人之德。

“氣志”二字正與“民之父母”部分“五起”之“氣志”相印證,這或許與兩部分的連綴有關。

但二者又絕不僅僅以個別字眼的重複爲紐帶,下文期望通過梳理“民之父母”、“參於天地”,揭示其中的內在聯繫。

二、《孔子閒居》成篇考

(一)“民之父母”“參於天地”二說條理

儒家常以“民之父母”譬君子,此語出《詩·小雅·南山有臺》、《大雅·泂酌》。

這一比喻易使人聯想起《尚書·堯典》“二十有八載,帝乃殂落,百姓如喪考妣,三載四海遏密八音”,即《春秋繁露·暖燠常多》所謂“堯視民如子,民視堯如父母”。

其脫胎於對古之聖人君子的一種描繪,由此可見。

而“民之父母”的具體內容,又有數說:

《禮記·大學》以“民之所好好之,民之所惡惡之”爲要求;《大戴禮記·衛將軍文子》以“仁”爲其屬性;《孟子·梁惠王下》以行三慎之聽爲條件;《荀子·禮論》以“教誨”爲其要務;《韓詩外傳》則集數義爲說,顯得較爲駁雜。

衆說取徑雖異,但與《孔子閒居》“必達於禮樂之原,以致五至而行三無,以橫於天下。

四方有敗,必先知之”同樣是對“民之父母”的闡發。

而《孔子閒居》將其與“禮樂之原”的探討相聯繫,顯然已經跳出“民之父母”的簡單譬喻,通過“五至”、“三無”等概念賦予這一舊題以新的內涵。

儒家亦常言聖人君子“參於天地”。

首先,需釋“參”字之義。

《孔子閒居》鄭玄注云:

“參天地者,其德與天地爲三也。

”可見“參”在此處並非一般的排列,而是指三王之德與天地二者列,由此而成三之數。

其次,《易·說卦》以天地人之道並舉,命爲“三才”,“參於天地”說蓋本此。

最後,儒家文獻中相關表述的內涵又有不同。

如《大戴禮記·四代》云:

“子曰:

‘有天德,有地德,有人德,此謂三德。

三德率行,乃有陰陽。

陽曰德,陰曰刑。

’”又載:

“公曰:

‘所謂民與天地相參者何謂也?

’子曰:

‘天道以視,地道以履,人道以稽,廢一曰失統,恐不長饗國。

’”此與“三才”說相發明。

又如,《禮記·中庸》云:

“唯天下至誠,爲能盡其性。

能盡其性,則能盡人之性。

能盡人之性,則能盡物之性。

能盡物之性,則可以贊天地之化育。

可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。

”此言至誠盡性,助天地化生。

這些均與《孔子閒居》“奉三無私以勞天下”有所區別。

由以上梳理可知,二說均爲儒家文獻中的常見話題,所論似互不相關,但細讀之下却可發現其間的隱微聯繫。

首先,父母天地極易比附。

如《禮記·表記》解《詩》云:

“凱以強教之,弟以說安之。

樂而毋荒,有禮而親,威莊而安,孝慈而敬,使民有父之尊,有母之親。

如此而後可以爲民父母矣。

……母親而不尊,父尊而不親。

水之於民也親而不尊,火尊而不親。

土之於民也親而不尊,天尊而不親。

”此言父母分別有“尊而不親”、“親而不尊”的屬性,天與土亦分別有相同的屬性,作爲民之父母的君子便與天地建立了聯繫。

其次,《荀子》明確將二說聯繫在了一起。

如《荀子·王制》云:

“君子者,天地之參也,萬物之揔也,民之父母也。

”可見,“民之父母”、“參於天地”二說至遲到《荀子·王制》的時代已有內在的邏輯聯繫。

如果簡本《民之父母》代表了戰國中期或更早的文本面貌,《孔子閒居》或許體現的正是戰國晚期文本的改編情況。

(二)“天有四時”段試析

由戊、己、庚三段組成的“參於天地”部分爲簡本所無,上文已略論“參於天地”與“民之父母”的內在聯繫,現從文本結構角度,通過分析“天有四時”段(己段)以期揭示《孔子閒居》“參於天地”部分的流變軌迹。

細讀己段可知,其與戊段“三無私”的主旨十分游離。

《韓詩外傳》卷五亦有與己段相類的文字,現對比列表2如下:

《孔子閒居》己段

《韓詩外傳》卷五

天有四時,春秋冬夏,風雨霜露,無非教也。

地載神氣,神氣風霆,風霆流形,庶物露生,無非教也。

清明在躬,氣志如神,嗜欲將至,有開必先,天降時雨,山川出雲。

其在《詩》曰:

“嵩高惟嶽,峻極于天。

惟嶽降神,生甫及申。

惟申及甫,惟周之翰。

四國于蕃,四方于宣。

”此文武之德也。

三代之王也,必先令聞。

《詩》云:

“明明天子,令聞不已。

”三代之德也。

“弛其文德,協此四國”,大王之德也。

天有四時,春夏秋冬,風雨霜露,無非教也。

清明在躬,氣志如神,嗜欲將至,有開必先,天降時雨,山川出雲。

《詩》曰:

“嵩高維嶽,峻極于天。

維嶽降神,生甫及申。

維申及甫,維周之翰。

四國于蕃,四方于宣。

”此文武之德也。

(第二十四章)

三代之王也,必先其令名。

《詩》曰:

“明明天子,令聞不已。

矢其文德,洽此四國。

”此大王之德也。

(第二十五章)

表2:

“天有四時”對比表

由表2可見,《韓詩外傳》分爲前後兩章,內涵有細微差異。

前章言“有開必先”,後章言“必先其令名”。

但二者所謂“先”的特徵爲“天”與“聖王”共有。

故聖王比附於天,以此爲據。

後人取之綴於戊段“三王之德,參於天地”問答後,蓋欲以此照應“三王之德”,並試圖彌補戊段僅有“湯德”的不足。

其實戊段“三王”與己段“三代之王”所指或許本不相同。

戊段引《詩》以彰湯德,其三王當指夏商周三代之王。

而己段與《韓詩外傳》卷五第二十五章相當的部分引《詩》以彰大王之德,其三王蓋皆指周王,而周之三王一般爲大王、王季、文王。

如《尚書·金縢》云:

“公乃自以爲功,爲三壇同墠,爲壇於南方,北面,周公立焉。

植璧秉珪,乃告大王、王季、文王。

史乃冊祝曰:

惟爾元孫某,遘厲虐疾。

若爾三王,是有丕子之責于天,以旦代某之身。

”《史記·魯周公世家》亦云:

“戴璧秉圭,告于太王、王季、文王。

……周公已令史策告太王、王季、文王,欲代武王發,於是乃即三王而卜。

”即《禮記·大傳》所謂武王牧之野成大事退而追王者。

若戊段、己段三王所指果然不同,則也可證明兩段本不相綴。

而由周之“三王”指大王、王季、文王,不包括武王,也可進一步體會《韓詩外傳》與己段相當的內容分爲前後兩章而不連綴的道理:

《韓詩外傳》保留了這一文本的較早面貌,三王本不包括武王,故言三代之王的第二十五章自然不與論文武之德的第二十四章相混。

另外,整理者在連綴過程中爲附會戊段,可能又對己段文字有所改造:

其一,《韓詩外傳》之文不言“地”,如果這是該文本的較早面貌,我們便可推測《孔子閒居》整理者爲附會戊段“參於天地”之題而增“地載”數句。

其二,《韓詩外傳》作“春夏秋冬”,不與後句押韻。

而《孔子閒居》整理者特意顛倒語序以“夏”、“露”爲韻,配以“地載”數句,使己段漸變爲韻文。

其三,《韓詩外傳》連引《大雅·江漢》四句“明明天子,令聞不已。

矢其文德,洽此四國”,中間不斷,亦無《孔子閒居》“三代之德也”一句。

而此句當是整理者爲照應戊段“三王之德”而增。

(三)整理者的章法

需要說明的是《孔子閒居》的成篇當有一個過程,參與者蓋非一人,其成亦非一時一地,故本文將參與傳抄、改寫、編聯者統稱爲整理者。

限於文獻,目前還無法還原其成篇過程中的每個環節,但整理者的章法尚可大致勾勒。

其一,整理者將原本聯繫鬆散的內容連綴成篇。

由上文分析已知,在“民之父母”、“參於天地”二說發生內在聯繫的背景下,整理者將二者連綴。

而“參於天地”部分同樣是由原本聯繫鬆散的內容組成,這一連綴又使“參於天地”部分顯得似乎更爲完整。

其二,整理者從文章結構角度曾對文本進行過調整。

例如,傳本己段“氣志如神”、“有開必先”、“必先令聞”與甲段“必先知之”照應。

《禮記·中庸》云:

“至誠之道,可以前知。

……禍福將至:

善,必先知之;不善,必先知之。

故至誠如神。

”即不但可以“先”知,且善與不善皆能“必”知,故稱“如神”。

《中庸》此文正可作爲理解此處照應的橋梁。

整理者的布局謀篇,由此可見。

其三,整理者從文章邏輯角度曾對文本進行過調整。

例如,丁段詳言“五起”次序,傳本、簡本顯然不同。

孔穎達《禮記正義》云:

“‘無聲之樂,氣志不違’者,此以下五節,從輕以漸至於重。

”孔氏因看到“氣志不違”、“氣志既得”、“氣志既從”、“日聞四方”、“氣志既起”之序,故有此漸進之說。

然而通過對讀可知,傳本將與簡本第四起、第五起相當的兩起提至第一起之後,即將“氣志”的“不違”、“既得”與“既從”連貫起來,字句基本與簡本相同。

而與簡本第二起、第三起相當的兩起接於“氣志既從”之後,字句則與簡本有了較大差異。

蓋因整理者只能略據“日就月將”、“塞于四方”另造“日聞四方”,據“五起”之“起”另造“氣志既起”,從而建構起一個以描述“氣志”爲中心的“五起”之序,這種改編使文本生出新的脉絡。

綜上所述,在“民之父母”、“參於天地”二說發生內在聯繫的背景下,傳本《孔子閒居》的形成蓋始於戰國晚期。

整理者將原本聯繫鬆散的內容連綴成篇形成一種新的文本,又從篇章結構、邏輯等角度對文本進行了改造。

雖非天衣無縫,但整體上各部分之間尚能有所照應,內在邏輯亦有迹可循。

三、《孔子閒居》性質小識

(一)《孔子閒居》與《荀子》

對《孔子閒居》成篇過程的分析,又有助於我們理解其性質。

在上文的基礎上進一步觀察,可以發現此篇與《荀子》關係密切。

其一,《荀子·榮辱》云:

“然則從人之欲,則埶不能容,物不能贍也。

故先王案爲之制禮義以分之,使有貴賤之等,長幼之差,知愚、能不能之分。

”《荀子·禮論》又云:

“禮起於何也?

曰:

人生而有欲,欲而不得,則不能無求;求而無度量分界,則不能不爭;爭則亂,亂則窮。

先王惡其亂也,故制禮義以分之。

”此論禮之起源與禮之本質,荀子認爲禮起於制人之欲,其本質在於區別。

《孔子閒居》亦談及“禮樂之原”,並云“志之所至,詩亦至焉;詩之所至,禮亦至焉;禮之所至,樂亦至焉;樂之所至,哀亦至焉。

哀樂相生”。

今參簡本可知“五至”爲“物之所至者,志亦至焉;志之〖所〗至者,禮亦至焉;禮之所至者,樂亦至焉;樂之所至者,哀亦至焉。

哀樂相生。

君子以正”,所論與郭店簡《性自命出》、上博簡《性情論》、《禮記·樂記》多有相通。

如《性自命出》篇首云:

“凡人雖有性,心無奠志,待物而後作,待悅而後行,待習而後奠。

喜怒哀悲之氣,性也。

及其見於外,則物取之也。

性自命出,命自天降。

”言性、志不同,性生而有之,志則有所待。

所謂“待物”、“待悅”、“待習”而後生“志”,也就是簡本“五至”中的“物之所至者,志亦至焉”。

《性自命出》又云:

“凡至樂必悲,哭亦悲,皆至其情也。

哀、樂,其性相近也,是故其心不遠。

”則正可作“樂之所至者,哀亦至焉。

哀樂相生”的注脚。

“五至”又以“志”爲“禮”的前提,與《性自命出》“禮作於情”、《語叢二》“禮生於情”、《禮記·坊記》“禮者,因人之情而爲之節文”、《樂記》“先王本之情性,稽之度數,制之禮義”等相當,它們均屬於戰國中期“性情”說的內容。

而荀書所論禮之起源,本於其性惡之說,可視爲對戰國中期相關討論的一種發展。

其二,《荀子·王制》云:

“聖王之用也,上察於天,下錯於地,塞備天地之閒,加施萬物之上,微而明,短而長,狹而廣,神明博大以至約。

故曰,一與一是爲人者謂之聖人。

”“上察於天,下錯於地,塞備天地之閒”即“參於天地”,“微而明,短而長,狹而廣,神明博大以至約”則與“三無”相彷彿。

《孔子閒居》以君子“行三無”爲民之父母的內容之一,並云“無聲之樂,無體之禮,無服之喪,此之謂三無”。

“三無”雖名爲“無”,却能達到“不言而信,不動而威,不施而仁”的效果。

《荀子》將“參於天地”與“博大以至約”聯爲一體而成“聖王之用”,不能不說其與《孔子閒居》所論何其相似。

若進一步分析,“三無”之說及《荀子》的觀點,顯然有道家的意味。

“反者道之動”爲《老子》核心之論,“無爲”之說由此而來,相反相成之理亦由此而來。

《老子》四十七章云:

“是以聖人不行而知,不見而名,不爲而成。

”四十八章云:

“無爲而無不爲。

”五十七章云:

“故聖人云,我無爲而民自化,我好靜而民自正,我無事而民自富,我無欲而民自樸。

”《孔子閒居》之“三無”蓋受此影響。

《老子》二十二章云:

“曲則全,枉則直,窪則盈,敝則新,少則得,多則惑。

是以聖人抱一,爲天下式。

”《荀子》言“博大以至約”,此數句取義、取式皆與之略同。

其三,《荀子·王制》云:

“君子者,天地之參也,萬物之揔也,民之父母也。

”《荀子·天論》又云:

“天有其時,地有其財,人有其治,夫是之謂能參。

”君子聖人爲“天地之參”,人有“能參”之能。

此爲荀書反覆申說的重要論題,反映了荀子對天人關係的思考,其出於性惡之說而爲“聖人不求知天”、“聖人者人之所積”等一系列論述的基礎。

如《荀子·天論》云:

“舍其所以參而願其所參,則惑矣。

……唯聖人爲不求知天。

”《荀子·儒效》云:

“幷一而不二,所以成積也。

習俗移志,安久移質。

幷一而不二則通於神明,參於天地矣。

……涂之人百姓積善而全盡謂之聖人。

彼求之而後得,爲之而後成,積之而後高,盡之而後聖。

故聖人也者,人之所積也。

”《荀子·性惡》云:

“今使塗之人伏術爲學,專心一志,思索孰察,加日縣久,積善而不息,則通於神明,參於天地矣。

”《荀子·賦》云:

“天子以修,跖以穿室。

大參乎天,精微而無形。

”其內在理路是:

人雖性惡而有智,故可通過積學而達禮義、成聖人,而聖人能參於天地,通於神明,至於無形。

《孔子閒居》“參於天地”的論題顯然與荀書聯繫至密,但也應該注意《孔子閒居》以“三無私”闡發此論題,尚爲人與天地的一種簡單比附,荀書與之有深淺之別。

由以上分析亦可略證《孔子閒居》“民之父母”、“參於天地”的合編恐非僅因兩部分均爲子夏向孔子請教的內容,而是當與荀子及其弟子密切相關。

(二)《孔子閒居》的性質

徐少華《楚竹書〈民之父母〉思想源流探論》一文分析了“民之父母”部分的“三無”說,認爲其與孔子學說有一定差異,至少不是其主流思想,當爲子夏及其後學擬托孔子之名所發的一種新思想。

本文基本同意徐氏的結論,現對《孔子閒居》“參於天地”部分的“三無私”說亦作一分析。

《孔子閒居》言“三無私”爲“天無私覆,地無私載,日月無私照”,其中實際隱含了時間綫索。

春秋晚期吳季札聘魯觀樂時曾言:

“德至矣哉,大矣!

如天之無不幬也,如地之無不載也。

”《禮記·中庸》亦云:

“仲尼祖述堯舜,憲章文武,上律天時,下襲水土。

辟如天地之無不持載,無不覆幬。

辟如四時之錯行,如日月之代明。

萬物並育而不相害,道並行而不相悖。

小德川流,大德敦化,此天地之所以爲大也。

”而《禮記·經解》云:

“天子者,與天地參,故德配天地,兼利萬物,與日月並明,明照四海而不遺微小。

”三者皆已有“無私”之義,而終未用“無私”之名。

道家文獻