高一下期末考试语文试题带答案.docx

《高一下期末考试语文试题带答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一下期末考试语文试题带答案.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

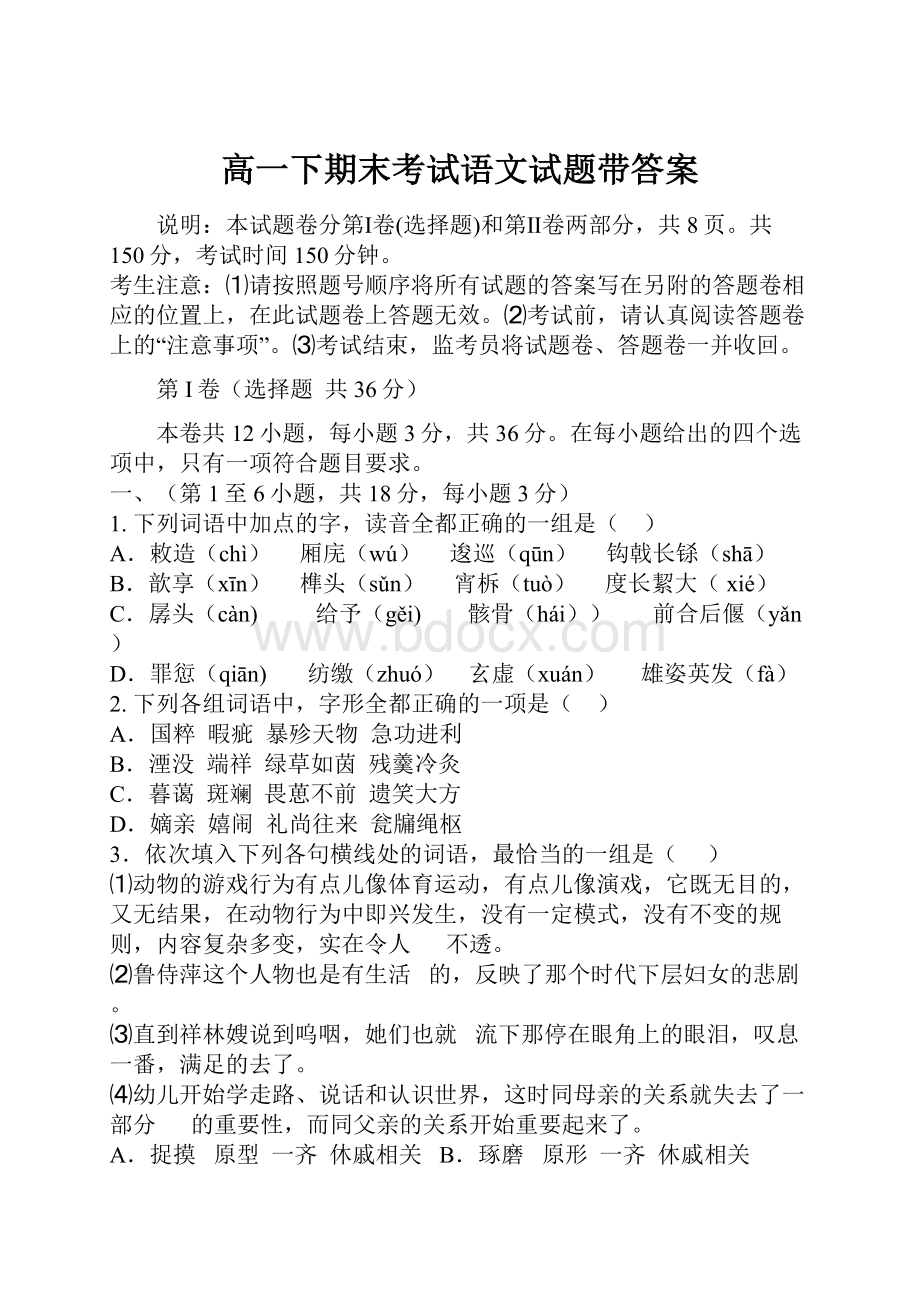

高一下期末考试语文试题带答案

说明:

本试题卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共8页。

共150分,考试时间150分钟。

考生注意:

⑴请按照题号顺序将所有试题的答案写在另附的答题卷相应的位置上,在此试题卷上答题无效。

⑵考试前,请认真阅读答题卷上的“注意事项”。

⑶考试结束,监考员将试题卷、答题卷一并收回。

第I卷(选择题 共36分)

本卷共12小题,每小题3分,共36分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

一、(第1至6小题,共18分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )

A.敕造(chì) 厢庑(wú) 逡巡(qūn) 钩戟长铩(shā)

B.歆享(xīn) 榫头(sǔn) 宵柝(tuò) 度长絜大(xié)

C.孱头(càn) 给予(gěi) 骸骨(hái)) 前合后偃(yǎn)

D.罪愆(qiān) 纺缴(zhuó) 玄虚(xuán) 雄姿英发(fà)

2.下列各组词语中,字形全都正确的一项是( )

A.国粹 暇疵 暴殄天物 急功进利

B.湮没 端祥 绿草如茵 残羹冷灸

C.暮蔼 斑斓 畏葸不前 遗笑大方

D.嫡亲 嬉闹 礼尚往来 瓮牖绳枢

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

⑴动物的游戏行为有点儿像体育运动,有点儿像演戏,它既无目的,又无结果,在动物行为中即兴发生,没有一定模式,没有不变的规则,内容复杂多变,实在令人 不透。

⑵鲁侍萍这个人物也是有生活 的,反映了那个时代下层妇女的悲剧。

⑶直到祥林嫂说到呜咽,她们也就 流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了。

⑷幼儿开始学走路、说话和认识世界,这时同母亲的关系就失去了一部分 的重要性,而同父亲的关系开始重要起来了。

A.捉摸 原型 一齐 休戚相关 B.琢磨 原形 一齐 休戚相关

C.捉摸 原型 一起 息息相关 D.琢磨 原形 一起 息息相关

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.学会欣赏戏剧不易,能够创作一部优秀的戏剧作品更不易,小张对戏剧情有独钟,因此,他平时在戏剧创作方面花了不少时间,做了很多努力。

B.作者巧妙地将中外文化遗产比喻为一座大宅子,通过对其不同态度的评述,批判了对待文化遗产的种种错误态度,生动阐明了应批判地继承遗产。

C.在阅读课上,我们讨论并阅读了海明威的名著《老人与海》,感触颇多。

在今后的日子里,这种阅读体验将无时无刻都伴随着我,激励着我。

D.母亲热爱新生儿,并不是因为孩子满足了她的什么特殊的愿望,符合她的想象,而且是因为这是她生的孩子。

5.下列各句中,标点符号使用正确的一项是( )

A.动物的游戏行为成为行为研究中最有争议的领域。

争议的焦点,是动物为什么要进行游戏?

B.“可是一个人并不是生来要给打败的,”他说,“你尽可把他消灭掉,可就是打不败他。

”

C.一束光在一年之内约穿过10万亿公里的空间(相当于6万亿英里),这个长度单位——光在一年里所通过的距离——称为1光年。

D.婆婆也,你莫不为“黄金浮世宝,白发故人稀,”因此上把旧恩情,全不比新知契?

6.下列关于名著的叙述,不正确的一项是( )

A.薛宝钗不但长得漂亮,而且处处随分从时,端庄稳重,是个标准的“名媛淑女”,在众姐妹开诗社,逞才使性时,她出的诗题也是艰涩乏味的“咏太极图”。

《红楼梦》

B.拉斯蒂涅向雷斯多伯爵夫人介绍自己是鲍赛昂夫人表弟的时候,雷斯多伯爵的大门马上打开了;但当他提到高老头的时候,雷斯多伯爵觉得有损贵族的身份,马上大门又关上了。

《高老头》

C.战功赫赫的摩尔人奥赛罗与威尼斯贵族小姐苔丝狄蒙娜的爱情和婚姻以不幸告终。

悲剧的直接起因是奥赛罗本人轻信、嫉妒而冲动,细细品味又会发现小人的挑唆是灾祸的更主要的根源。

《莎士比亚戏剧》

D.在《谈美》中朱光潜探讨了艺术和实际人生的距离问题,指出人们在欣赏事物时普遍有“围城”心态,认为“美和实际人生有一个距离,要见出事物本身的美,须把它摆在适当的距离之外去看”。

必须抛开实际生活中的物欲去看,才能真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴煮鹤。

《谈美》

二、(共9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7—9题

儒家的博雅教育观念

党圣元

博雅教育起源于古希腊,本义是培养通达智能的自由公民教育。

从柏拉图设计的理想国模式,到近代重振百科全书式的学科教育,以及20世纪初美国及欧洲通识教育理念的勃兴,形成了源远流长的传统。

从教育的内容而言,博雅教育实质上是一种以人的精神道德修养为内核,同时又将人格修养与知识积累相结合的教育方法与过程。

它试图通过人的性格培养促进个性的发展。

这一来自西方的教育理念与我们目前以素质教育为重点的教育观念的变革相吻合。

“博雅”教育思想并非一个全新的西方概念,而是一个地地道道的中国传统教育理念。

早在两千多年前的西周时期,以人的精神品格为培养目标,实现知识渊博、品德高尚的博雅君子人格就已经成为教育者的最高理想。

“博、雅”二维构成君子人格的整体框架,“博雅”精神成为儒家教育思想的核心内涵。

儒家强调谈文、论艺、述道,博采古典精华,兼取众家之长,融古今于一炉,要有广博的知识储备和高超的辞令之功,还要坚守传统信仰与正统之道。

“六艺”之教,以熏染习得的方式镶嵌在古人的身体与血脉中,并外化在生活方式与日常实践中,乐教被视为最高境界。

孔子认为的人生教育三步曲就是“兴于诗,立于礼,成于乐”。

孔子自卫返鲁,第一件事就是“正乐”,使“雅颂各得其所”。

这种教育理念所培育的古代博雅传统,成就了古人追求智慧、崇尚价值、执着理想的理智型生活方式。

对君子人格的自觉追求,是我国先秦时期人文觉醒的重要标志。

作为一种人格理想,君子的内涵正是由“博”和“雅”两方面组成。

一方面,君子代表着知识阶层,是知识的拥有者。

《论语•中庸》云:

“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

”“博学”被置于首,广博的知识是君子人格的要义。

另一方面,君子必须是仁德、操守、义节的实践者。

“君子比德如玉”则寄托着人们对德行的无限推崇,是否有德是君子内涵不可或缺的内容。

渊博的知识、良好的教养、高尚的品德集于君子一身,使君子表现出仪表端庄、令人敬畏的威仪,这种独有气质正是人们所追求的博雅精神和君子风度。

对君子人格的追求使得我国古代传统教育从一开始就特别注重知识的积累和人的精神塑造。

“六艺”之学,既包含了各种知识、技能和艺术修养,也包含了思想、道德和人格修养,强调人各方面能力的全面发展,要求文武兼备,人格和谐。

儒家用“六艺”概括了一个儒者所应该修习的方向。

后孔子顺应“学移民间”的历史潮流,创立私学,主张“有教无类”,打破“学在官府”的旧格局,使中国古代教育进入一个全新的发展阶段。

晚年孔子整理、阐释(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,成为新的六艺之学,构成了儒学教育的基本内容,确定了中国古代教育的基本走向,培养全面发展的人才观念成为中国传统的教育思想,在后世得到了长久的延续。

现代中国社会发生了翻天覆地的变化,教育理念、教育内容、教育方法自然也应该与时俱进。

继承并发扬博雅教育的价值理念,在知识急剧扩增的时代适应教育普及化的需要,实现知识技能传授乃至道德人格与生命智慧养成的多重目标,是当代教育必须应对的挑战。

(《中国教育报》2014年4月29日)

7.关于“博雅教育”的解说,下列说法正确的一项是

A.博雅教育起源于古希腊,是指通过百科全书式的学科教学提升人的知识认知水平的教育模式。

B.博雅教育是柏拉图最早提出的教育理念,在欧美表现为以通识教育理念为内涵的理想国教育模式。

C.博雅教育是通过人格修养与知识积累相结合的教育方法与过程,达到提升人的精神道德修养的目的。

D.博雅教育不仅是一个全新的西方概念,也是一个地地道道的中国传统教育理念,主要是培养知识渊博的人才。

8.关于“儒家博雅君子人格的培养”的表述,下列说法不正确的一项是

A.儒家强调谈文、论艺、述道,既要有广博的知识储备、高超的辞令之功,也要坚守传统信仰与正统之道。

B.乐教被视为“六艺”之教的最高境界,孔子非常重视“兴于诗、立于礼、成于乐”的教育三部曲,通过正乐,使雅颂各得其所。

C.先秦时期注重对君子人格的自觉追求,把“博学”置于君子修炼的首位,视广博的知识为君子内涵不可或缺的内容。

D.我国古代传统教育特别注重知识的积累和人的精神塑造,强调人各方面能力的全面发展,要求文武兼备,人格和谐。

9.下列理解和分析,符合原文内容的一项是

A.“博雅”精神是儒家教育思想的核心内涵,“博、雅”是君子人格的整体框架,培养通达智能的自由公民是其最高理想。

B.“君子比德如玉”寄托着人们对德行的无限推崇,作为君子必须做仁德、操守、义节的实践者。

C.孔子创立私学,主张“有教无类”,开创了“学移民间”的风气,打破了“学在官府”的旧格局。

D.晚年孔子整理、阐释的新的六艺之学是儒学教育的基本内容,确定了中国现代教育的基本走向,其培养全面发展的人才的观念,在今天依然要继承发扬。

三、(共9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成10—12题

杜甫传

甫,字子美,少贫不自振,客吴越、齐赵间。

李邕奇其材,先往见之。

举进士不中第,困长安。

天宝十三载,玄宗朝献太清宫,飨庙及郊,甫奏赋三篇。

帝奇之,使待制集贤院,命宰相试文章,擢河西尉,不拜,改右卫率府胄曹参军。

数上赋颂,因高自称道,且言:

“先臣恕、预以来,承儒守官十一世,迨审言,以文章显中宗时。

臣赖绪业,自七岁属辞,且四十年,然衣不盖体,常寄食于人,窃恐转死沟壑,伏惟天子哀怜之。

若令执先臣故事,拔泥涂之久辱,则臣之述作虽不足鼓吹《六经》,至沈郁顿挫,随时敏给,扬雄、枚皋可企及也。

有臣如此,陛下其忍弃之?

”

会禄山乱,天子入蜀,甫避走三川。

肃宗立,自鄜州①羸服欲奔行在,为贼所得。

至德二年,亡走凤翔上谒,拜右拾遗。

与房琯为布衣交,琯以客董廷兰,罢宰相。

甫上疏言:

“罪细,不宜免大臣。

”帝怒,诏三司亲问。

宰相张镐曰:

“甫若抵罪,绝言者路。

”帝乃解。

甫谢,且称:

“琯宰相子,少自树立为醇儒,有大臣体,时论许琯才堪公辅,陛下果委而相之。

观其深念主忧,义形于色,然性失于简。

臣叹其功名未就志气挫衄觊陛下弃细录大所以冒死称述涉近讦激违忤圣心。

陛下赦臣百死,再赐骸骨,天下之幸,非臣独蒙。

”

时所在寇夺,甫家寓鄜,弥年艰窭,孺弱至饿死,因许甫自往省视。

从还京师,出为华州司功参军。

会严武节度剑南东、西川,往依焉。

武再帅剑南,表为参谋,检校工部员外郎。

武以世旧,待甫甚善,亲至其家。

甫见之,或时不巾,而性褊躁傲诞,尝醉登武床,瞪视曰:

“严挺之乃有此儿!

”武亦暴猛,外若不为忤,中衔之。

一日欲杀甫及梓州刺史章彝,集吏于门。

武将出,冠钩于帘三,左右白其母,奔救得止,独杀彝。

武卒,崔旰等乱,甫往来梓、夔间。

因客耒阳。

令尝馈牛炙白酒,大醉,一昔卒,年五十九。

甫旷放不自检,好论天下大事,高而不切。

少与李白齐名,时号“李杜”。

数尝寇乱,挺节无所污,为歌诗,伤时桡弱,情不忘君,人怜其忠云。

注①:

鄜(fū)州,地名,今属陕西省延安地区。

10.下列对加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A.数上赋颂 数:

多次,屡次

B.若令执先臣故事 故事:

旧业,原来的职业

C.会禄山乱,天子入蜀 会:

适逢

D.甫旷放不自检 检:

检查

11.下列各项加点虚词的意义和用法都相同的一项是( )

A.数上赋颂,因高自称道 因宾客至蔺相如门谢罪

B.琯以客董廷兰,罢宰相 斧斤以时入山林

C.往依焉 积土成山,风雨兴焉

D.严挺之乃有此儿 今其智乃反不能及

12.下列对文章划波浪线的句子,断句正确的一项是( )

臣叹其功名未就志气挫衄觊陛下弃细录大所以冒死称述涉近讦激违忤圣心

A.臣叹其功名未就/志气挫衄觊陛下/弃细录大/所以冒死/称述涉近/讦激违忤圣心

B.臣叹其功名未就/志气挫衄/觊陛下弃细录大/所以冒死称述/涉近讦激/违忤圣心

C.臣叹其功名/未就志气挫衄/觊陛下弃细录大/所以冒死称述/涉近讦激/违忤圣心

D.臣叹其功名/未就志气/挫衄觊陛下弃细/录大所以冒死称述/涉近讦激/违忤圣心

第Ⅱ卷(非选择题 114分)

四、(共28分)

13.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语(12分)

(1)臣赖绪业,自七岁属辞,且四十年。

(4分)

译文:

(2)肃宗立,自鄜州羸服欲奔行在,为贼所得。

(4分)

译文:

(3)武亦暴猛,外若不为忤,中衔之。

(4分)

译文:

14.诗歌鉴赏(8分)

鹧鸪天

辛弃疾

欲上高楼去避愁,愁还随我上高楼。

经行几处江山改,多少亲朋尽白头。

归休去,去归休。

不成人总要封侯?

浮云出处元无定,得似浮云也自由。

(1)请赏析“欲上高楼去避愁,愁还随我上高楼”两句的妙处。

(4分)

答:

(2)请简要说明作者有哪些“愁”。

(4分)

答:

15.古诗文填空(5选4,共8分)

(1)莫听穿林打叶声 。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

。

(2)羽扇纶巾,谈笑间, 。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦, 。

(3) ,有暗香盈袖。

,帘卷西风,人比黄花瘦。

(4)元嘉草草,封狼居胥, 。

四十三年,望中犹记, 。

(5)今两虎共斗, 。

吾所以为此者, 。

五、现代文阅读(共21分)

阅读下面文字,完成16—19题

生命中的土地

黄安详

①提及苏东坡,我们常常会产生这样的联想:

一叶在大江中自由游弋的小舟,一位才华横溢的诗人,再或是一个无可救药的浪漫主义者。

但实际上,东坡,这个在民族的记忆深处烙下深深印记的名词,它与我们浪漫的想像竟是那么的遥远──

②贬居黄州的次年(1081年),在友人马梦得的帮助下,苏轼请得了一块荒地,开始了他的田间劳作生活。

据陆游《入蜀记》:

“自州门而东,冈垄高下;至东坡则地势平旷开豁,东起一垄颇高。

”由此,“东坡”便以其朴实的面目走进了苏轼的生活,也走进了民族的记忆──它只是一片土地,一片贫瘠荒芜的土地!

③在中国古代历史上,能接近土地的诗人并不少,但在真正地步入仕途、成名成家后依然能走近土地的,就微乎其微了。

苏轼当是其中的一位。

虽然我们很难想象那双拿惯了纸笔的双手是如何笨拙地使用锄头的,但我们确实可以从诗作中看到他很投入地参加了生产劳动。

《东坡八首》记载了一幅幅清新的画面:

“崎岖草棘中,欲刮一寸毛。

”诗人正准备薅锄杂草。

“喟然释耒叹:

我廪何时高。

”诗人正释耒长叹,由衷感慨耕作之不易。

④黄州五年,是苏轼人生旅程中最凄凉、最痛苦、最寂寞的日子,但是,困境中的苏轼为自己找到了一条出路,找到了一块属于自己的土地。

繁杂的农活给诗人不仅带来了一身的劳累,也带来了田间的收获(以填饱他“不合时宜”的肚皮),而且还带来了精神上的满足和快乐。

《东坡》一诗是这样写的:

“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。

莫嫌荦确坡头地,自爱铿然曳杖声。

”我们从“野人”一词中体会出了诗人的幽默和自嘲,从“莫嫌”和“自爱”中读出了旷达和恬淡,从“铿然曳杖声”中听到了一位智者与自然的交流。

这首充满乡土气息的诗歌说明这位落魄的诗人已将自己的根深深地扎进了土地,固执地在土地中寻找着生活的乐趣和精神的寄托。

⑤由此,不禁联想到了另一位同样高智商的诗文大家。

读起《柳子厚墓志铭》的时候,我们心中不由顿生凄凉!

清幽冷峻较之于豁达放旷,不只是文学风格之异,还是一种心胸之别。

在惋惜这位唐宋文学的先贤最终没能从永州的阴影中走得更远之时,我们不由要为苏轼赞叹了!

“此心安处是吾乡”,这是我们何敢企及的境界呀!

他不仅走出了黄州,还走向了更远的惠州(今广东)和更更远的儋州(今海南)。

当苏轼手把犁锄垦荒于东坡的时候,他的心胸就像土地一般无限地延展开了,而无端的中伤、恶意的毁谤、曾经的羞辱等等,就如冰雪般在这片土地上消融殆尽。

此时,我们应当意识到中国的历史上不仅是多了一位“东坡居士”,更是多了一位思想者和艺术家。

⑥似乎是冥冥苍天特意安排了苏轼──这位民族的杰出子民──在蒙受了巨大冤屈之后,去完成一项开辟宋代文学新纪元乃至中国文学新纪元的伟大创举。

苏轼在黄州留给我们的不只是数亩开垦的农田,也不只是一个凄美的故事。

当他的趾甲缝里塞满了东坡上的泥土、他的才情和黄州土地相融合、他的胸襟和赤壁之水相互激荡的时候,便意味着《赤壁怀古》和《赤壁赋》的诞生,意味着宋代文学走向了一个新的里程。

⑦又一个“不知东方之既白”的夜晚,我们与东坡相会于书卷中,倾情地阅读着这块永远读不完、读不透的土地。

东坡之于苏轼,就如南阳之于孔明、成都之于杜甫、岳麓之于朱熹、桐城之于姚鼐……在一次又一次反复的吟诵中,我们对世界、对生命、对完美、对缺憾的体察一天一天地深化,直到有一天,我们发现,东坡与苏轼一起最终成为了我们精神的源泉与归宿。

⑧每个人的生命中都有一块属于自己的土地!

16.本文中的“土地”有哪两层含义?

(4分)

答:

17.结合全文谈谈文章第⑤段联想到《柳子厚墓志铭》有何作用?

(5分)

答:

18.请从全文总结出“东坡”这生命中的土地对苏轼产生了哪些影响?

(8分)

答:

19.下面对文章的分析和鉴赏,正确的两项是(4分)( )

A.第1段中说:

“它与我们浪漫的想像竟是那么的遥远。

”这句话意思是说东坡在我们的记忆中,是一位才华横溢的诗人,是一位浪漫主义者。

但其实东坡的本来面目只是一片贫瘠荒芜的土地,与我们想像的“诗人”的浪漫形象差距很大。

B.本文引用陆游的《入蜀记》是为了交代“东坡”的来历;引用《东坡》一诗则是为了说明这块土地给诗人带来的精神上的满足与快乐;引用“此心安处是吾乡”则是为了说明苏轼安于现状的心理。

C.“此心安处是吾乡”所表现的境界,我们在苏轼的诗词中还可以见到。

如“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”“他年谁作地舆志,海南万里真吾乡”,又如“起舞弄清影,何似在人间”等。

D.文章提到的“另一位同样高智商的诗文大家”应是唐代的柳宗元。

他因被贬永州而心境压抑,并最终英年早逝。

韩愈为了祭奠他,写作了《柳子厚墓志铭》一文。

E.本文作者一面将笔触深入到过去,再现了苏轼躬耕东坡的史实,一面则用现代人的目光重新审视“东坡”的现实价值和精神实质,字里行间含蓄地表达了对苏轼真切的理解与怜悯。

六、小作文(共15分)

20.语言综合运用。

(15分)

《诗经•小雅•采薇》最后一章“昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!

”读来凄婉动人,常为后世文人反复吟唱、仿效。

请发挥你的想象、联想,按照下列要求将这一章进行改写。

要求:

(1)使用第一人称,侧重在描写中抒情。

(2)运用对比、比喻的修辞手法。

(3)结构相对完整,语言简明、连贯、得体。

(4)不少于200字。

七、大作文(共50分)

21.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的议论文。

一棵有毒的树矗立在路旁。

第一种人大老远看了,赶紧绕道而行,他们一点也不愿接近,生怕不小心会中毒。

第二种人来到树边,看见这棵树,马上就想到它的毒素,急着要砍除它,以免有人受害。

第三种人有着不同的心态,愿意带着慈悲的心去思索:

这棵树也有生命,不要轻易地毁掉。

于是在树旁圈上篱笆,注明有毒,以此避免危害到路人。

至于第四种人,在看见这棵树的时候,会说:

“喔!

一棵有毒的树,太好了,这正是我要的!

”他们开始研究树的毒性,与其他药材的成分混合,制成了可以救人的新药。

要求:

(1)必须符合文体要求;

(2)角度自选;(3)立意自定;(4)题目自拟;(5)不得抄袭,不得套作。

高一语文参考答案及评分意见

5.B(A.该句整体上是陈述语气,最后的问号改为句号。

C.括号内是对“10万亿公里”的解释,把括号移至“10万亿公里”后面。

D.引用部分做了句子的一部分,逗号放到引号外面。

)

6.C(悲剧的直接起因是小人的挑唆,奥赛罗本人轻信、嫉妒而冲动的弱点是更主要的根源。

)

13、

(1)臣依赖继承的祖业,从七岁开始写文章,将近四十年(得分点:

赖,绪业,属辞,且,各1分)

(2)唐肃宗即位,杜甫穿着破旧的衣服想要从鄜州投奔皇帝的临时驻地。

(中途)被寇贼捉住(得分点:

立,羸服,行在,为…所,各1分)(行在:

xíngzài,也称行在所。

(1)指天子所在的地方。

(2)专指天子巡行所到之地。

(3)走在。

)

(3)严武性情也非常暴躁凶猛,外表看起来好像没被惹怒,可是心中怀恨杜甫。

(得分点:

暴猛,为,忤,衔,各1分)

(4)赢得仓皇北顾,烽火扬州路

(5)其势不俱生,以先国家之急而后私仇也

16.“土地”既指生活中的土地,(2分)也指思想归宿、精神家园。

(2分)

19.AD(解析:

B项引用“此心安处是吾乡”则是为了说明苏轼豁达放旷的心胸;C项“起舞弄清影,何似在人间”一句出自于《水调歌头•明月几时有》,描绘的清冷意境和矛盾心理与前者旷达乐观的特征不相符;E项“怜悯”的说法不妥,在文中没有依据。

)

21、参照高考作文评分标准

【立意提示】我们可以把“一棵有毒的树”看作有缺陷、有过错、对社会有一定危害性的人如失足青年、吸贩毒人员和各式各样的罪犯;也可以把“一棵有毒的树”看作精华与糟粕共存的现象尤其是文化现象。

怎样对待这些人与物呢?

不同的人有不同的做法。

联想到我们学过的课文,鲁迅先生在《拿来主义》一文中,对传统文化中的精华与糟粕共存的现象早就作过精辟的阐述,即存其精华,去其糟粕。

按照新型话题作文“抓其一点不顾其余”的原则,我们可以只对其中一点立意。

【参考立意】

1.远离毒品,小心交友(着眼于第一种人);2.做人要有公德心(着眼于第二种人);3.归来吧,慈悲之心(着眼于第三种人);4.我们要有创新精神(着眼于第四种人);5.换个角度看问题(着眼于第四种人);6.成功之道:

化腐朽为神奇(着眼于第四种人);7.答案是丰富多彩的(着眼于全部材料);8.仁者见仁,智者见智(着眼于全部材料)。

参考译文:

杜甫字子美,少时家贫不能够养活自己,旅居于吴、越、齐、赵之地。

李邕对他的才学感到惊奇,先前去见他。

参加科举考试落第,困居长安。

天宝十三年,唐玄宗朝拜献祭于太清宫,祭祀天地和祖宗,杜甫进献了三篇赋。

皇上对这几篇赋感到惊奇,让他在集贤院等待诏命。

命令宰相考试文辞,提拔为河西尉,杜甫没有接受任命,后来改为右卫率府胄曹