山东高考考试说明文综样题历史部分.docx

《山东高考考试说明文综样题历史部分.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东高考考试说明文综样题历史部分.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

山东高考考试说明文综样题历史部分

2012年山东卷历史考试说明样题

15.在《红楼梦》第九十回中,贾母说:

“自然先给宝玉娶了亲,然后给林丫头说人家。

再没有先是外人,后是自己人的……”。

这反映出贾母

A.具有男尊女卑的思想B.固守传统的家庭等级观念

C.具有浓厚的宗法观念D.遵循长幼有序的婚姻礼俗

【解析】C。

此题难度为易,考查提炼单点有效信息解决问题的能力。

由文字信息中“外人“、“自己人”可见贾母强调的是远近亲疏,说明贾母宗法观念浓厚。

16.董仲舒认为孔子撰《春秋》的目的是尊天子、仰诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。

西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

【解析】C。

17.在近代中国,民众与外国传教士及信徒的冲突称为“民教冲突”,据记载,冲突最多的三个年份分别为1884年、1898年,1900年,这表明

A.中西文化冲突不可调和B.传教活动均以武力为后盾

C.清政府对传教活动态度强硬D.民教冲突随民族危机加深而突显

【解析】D.题中所给三个时间分别与中法战争、甲午战争后列强掀起瓜分中国的狂潮、八国联军侵华有关,中华民族危机日益加深,在这种时代背景下,“民教冲突”不断升级。

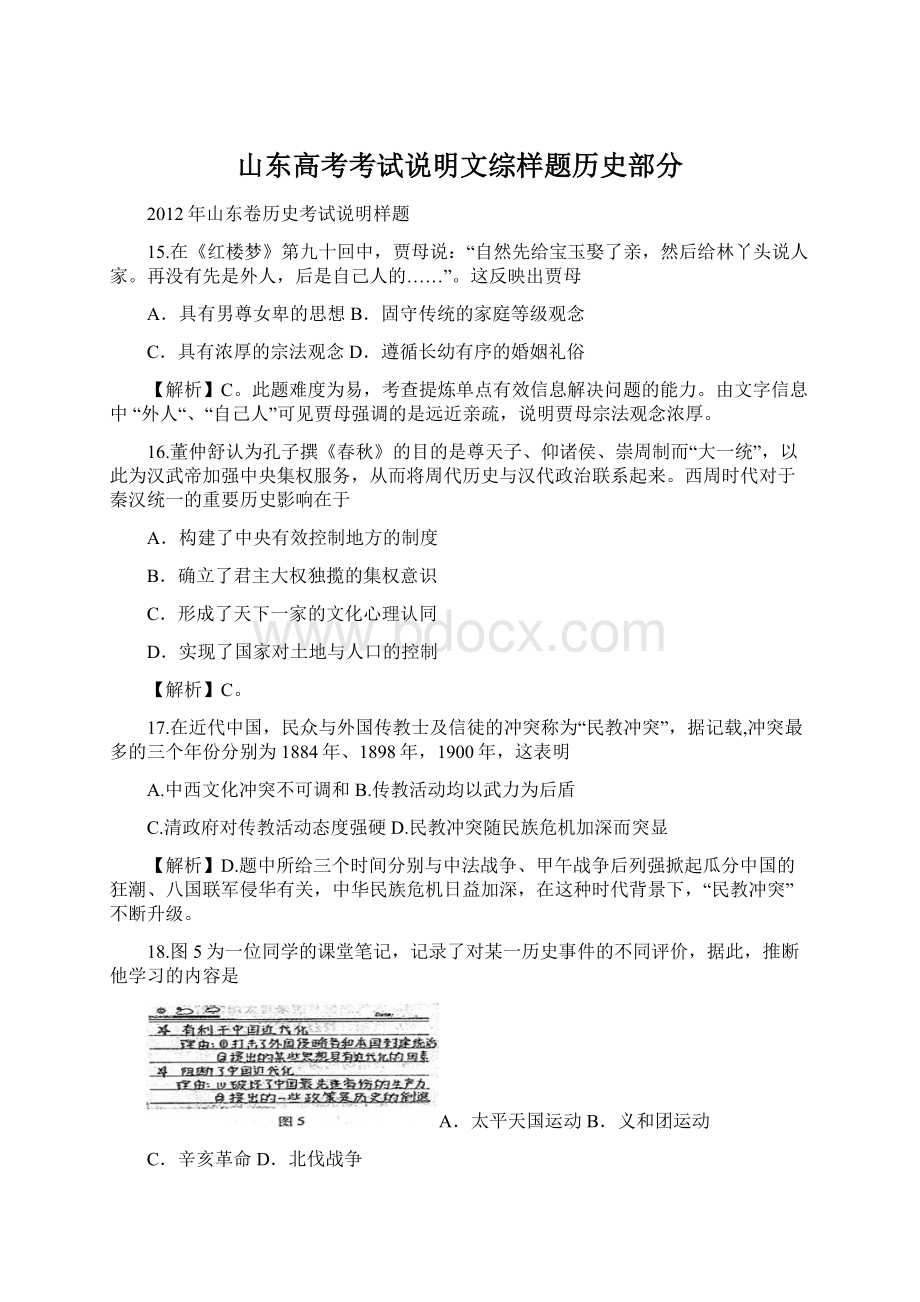

18.图5为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的不同评价,据此,推断他学习的内容是

A.太平天国运动B.义和团运动

C.辛亥革命D.北伐战争

【解析】A。

从笔记中有利于中国近代化的理由中“①打击了外国侵略者和本国封建统治”,可以排除B,因为义和团运动不排斥清政府;“②提出的某些思想具有近代化的因素”,排除D,因为北伐战争中没有提出任何的关于近代化的思想主张;阻断了中国近代化理由中“①破坏了中国最先进省份的生产力”,可以排除C,因为辛亥革命后成立的南京临时政府颁布了促进资本主义发展的措施和法令,故不是破坏了生产力,而是促进了生产力的发展。

“②提出了一些政策是历史的倒退”,从四个选项中可以排除C、D,而B不符合题意,故A项为正确答案。

19.表2为中国工业发展初期(1872-1911年)设立的厂矿数量统计表。

其中,纺织业的数量最有可能是

表2

行业

矿冶业

机器业

纺织业

食品工业

其他工业

数量(家)

72

3

?

100

153

A.2B.31C.73D.193

【解析】D。

从时间(1872-1911年)信息上看,资本主义发展初期以发展轻工业为主,轻工业以纺织业和面粉业为主,所以纺织业应该比较发达,最有可能的是193,故选D。

本题通过对近代纺织企业与其他行业的数量比较,从知识层面上考查了中国近代工业结构的不均衡性,轻工业发展迅速;从历史思维能力层面上考查了学生对历史阶段特征的宏观认知。

20.中日双方对l894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。

中方《济远航海日志》记载:

“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮·”日方出版的《二十七八年海战史》称:

“7点52分,彼我相距约3000米之距离。

济远首先向我发炮。

旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。

”这说明

A.研究者的立场会影响其对历史的解释

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.原始记录比研究文献更接近历史真相

【解析】A。

21.图5是1980年12月我国沿海某市工商行政管理局颁发的一份营业执照。

它反映出

A.社会主义市场经济体制确立

B.城市经济体制改革全面展开

C.所有制形式趋向多样化

D.沿海开放城市带动了经济发展

【解析】C。

抓住关键词“1980”,社会主义市场经济体制的目标确立是在1992年得十四大,排除A;城市经济体制改革全面展开是在1984年,排除B。

个体经济的出现,改变了原来单一公有制的局面,所有制形式趋向多样化,C符合题意,故选C。

沿海开放城市的设立是在1984年展开,不符合题意。

故选C。

22.马丁路德马丁路德说:

“我们应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍。

无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士,或是修士、修女,世俗权力都有权力来管他。

”该材料反映了马丁.路德

A.倡导人的解放 B.否定基督教

C.宣扬《圣经》精神 D.否定教皇的地位

【解析】D。

本题考查考生对材料的阅读、理解能力与分析问题的能力,难度中等。

题中材料主张让世俗政权在整个基督教世界中执行她的职务,能够约束教皇在内的各色人等。

这其实是否定中世纪以来教皇至高无上的地位,选项A、C与材料不符,B不符合史实。

23.图6为1600~1913年西班牙、荷兰、英国和美国(自殖民地时代起)人均国内生产总值变化曲线图。

其中,代表英国的曲线是

A.①

B.②

C.③

D.④

【解析】B。

本题通过四个国家的人均国内生产总值的变化曲线图反映四个国家经济发展的状况,一是考查了学生基本的读图、识图的能力;二是考查了学生对历史知识的掌握程度,涉及到了四个国家不同历史时期经济发展的状况;三是考查了学生对历史阶段发展特征的认知。

要求学生能把变化曲线与课本基本知识点的有效对接,本题与2010年山东高考文综历史单科试题中的第14题”有异曲同工之妙。

从示意图看,根据所学知识,美国在19世纪末20世纪初,第二次工业革命后,人均国内生产总值跃居世界第一,所以①是美国。

荷兰在17世纪最为强盛,这时期人均工业生产总值最高,所以③是荷兰。

英国在19世纪中期,第一次工业革命之后成为世界工厂,在这个时期,英国的人均工业生产总值最高,所以②是英国。

在第二次工业革命后,美国经济超过英国。

所以②是英国,选B。

学生出错原因在于缺乏完整的知识体系,现有的教材也难以支撑。

24.某历史著作中主要有“火车的发明”、“大清帝国的衰落”、“全世界无产者联合起来”、“逐渐缩小的世界”等章节。

此著作研究的主题最有可能是

A.工业文明下的世界B.晚清政府的徘徊与挣扎

C.社会主义从理想到现实D.东西方的隔绝与冲突

【解析】A。

25.1985年,邓小平指出,“过去我们的观点一直是战争不可避免,而且迫在眉睫”;“这几年我们仔细地观察了形势”,“由此得出结论,在较长时间内不发生大规模的世界战争是有可能的”。

这一判断

A缘于美苏关系的全面缓和B.基于世界格局的重大变化

C.有利于推进国内经济建设D.有助于确立改革开放方针

【解析】C。

邓小平同志在1985年高瞻远瞩地对世界局势作出正确判断,这些关于战争与和平的思想理论,不仅极大地丰富和发展了马克思主义关于战争与和平的理论,而且也为我们正确处理我国在21世纪的建设与安全问题上提供了理论指导。

本题中ABD三项都可以逐一排除,A项美苏关系全面缓和说法与事实不符;B项说法错误,1991年苏联解体,两极格局结束,世界朝多极化方向发展;D项改革开放的方针确立于1978年十一届三中全会。

据此,本题选C项这一有关战争与和平的正确理论思想,有利于推进国内经济建设,为建设中国特色社会主义提供良好的环境。

26.哥白尼、牛顿和爱因斯坦被称为近代以来最伟大的科学家,其理论的共同之处是

A.得到了科学实验的验证B.改变了人类对自然世界的认识

C.推动了技术的重大突破D.科学地概括出物质运动的规律

【解析】B。

非选择题

10.17—18世纪,中国和西方都出现了新的社会思潮,黄宗羲和孟德斯鸠分别是其重要的代表人物。

清末,孙中山曾刊印黄宗羲的《明夷待访录》宣传革命,他对孟德斯鸠及其思想也推崇备至。

阅读材料,回答问题。

材料一史料

故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

缘夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工。

夫治天下犹曳(yè,拖拉)大木然,……君与臣,共曳木之人也。

臣之与君,名异而实同耶。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

材料二史论

黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

——赵轶峰《十七世纪中国政治、社会思想诉求的维度》

材料三史观

我们专注于两个主题——“传统”和“交流”——的研究,以此来理顺世界历史。

这两个主题集中反映了人类发展的最重要的特征,概言之,它们可以对人类社会发展的原因作出解释。

——[美]杰里·本特利《新全球史:

文明的传承与交流》

(1)据材料一、材料二,概括说明黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些又体现了“新见”。

(8分)

(2)材料二主张用什么方法去评价黄宗羲的思想?

运用这一方法,评价孟德斯鸠的“三权分立”思想。

(8分)

(3)结合黄宗羲与孟德斯鸠的思想在中国近代民主革命进程中的影响,谈谈你对材料三的认识。

(9分)

本题以黄宗羲的思想为切入点,古今贯通、中外结合,以“史料”“史论”“史观”层层递进的方式展示了历史学习的基本认知过程,考查了17至18世纪的东西方启蒙思想的进步性及对中国民主革命所产生的影响。

“史料”部分以黄宗羲的思想的切入点,考查了黄宗羲的思想在明清时代所体现出的历史进步性。

“史论”部分以“现代主义”和“历史主义”为切入点,考查学生对历史事物的评价方法和尺度。

“史观”部分以“传统和交流”为切入点联系到中外文明的交流和融合,考查了获取与解读信息的能力、分析论证与探讨问题的能力。

此题注重将所学知识多角度、纵横比较,探讨古代思想对中国近代民主革命的影响,体现了能力测试为主导的特点。

第

(1)问:

从考核目标上看,这一问考查了黄宗羲思想“不脱离儒家思想”和“新见”的主要表现。

从答题情况看,本问一般考生能得3到4分,也有少部分学生得到5到6分,极少数考生能答到7到8分。

这一问要点较多,凸显了答题规范的重要性。

失分点主要在以下几点:

①对于两段材料读不懂,不能理解材料并从材料中提取有效信息。

②不理解“不脱离儒家思想”和“新见”的内涵,把二者内容混淆作答或是直接颠倒作答。

如把“君臣平等”的思想认为是“不脱离儒家思想理路”的表现等。

③不依据所问的问题作答,错答了黄宗羲的经济思想,造成文不对题的现象。

第

(2)问:

把对历史人物评价的方法的考查渗透到题目设问中去,考查了考生辩证地、历史地评价历史事物的能力,把东西方思想纳入到一个整体中进行考查,也侧重考查学生比较分析历史问题的思维。

此问大部分同学得3分,极少同学得5分,个别同学能拿到6到8分。

这一问注重对历史人物评价方法的考查,考查的思维含量稍微要高一些。

失分点主要在以下几点:

①对于“方法”没有回答,直接对“三权分立”思想进行评价。

②本小问设问的是“方法”,不少学生答成是用怎样的史观进行评价,如答成“现代化史观评价法”、“史论结合方法”等。

③要求对“三权分立”的思想的进行评价,有不少同学是针对这种政治制度进行评价;或是只集中评价的“三权分立”思想的一个方面(肯定或否定的一面)。

第(3)问:

此问考查了学生从史论结合方面来认识历史事物,“史”即黄宗羲和孟德斯鸠的思想对中国近代民主革命所产生的影响,“论”即对“传统”和“交流”的认识。

学生要以思想的“影响”为基础,进而上升到对人类社会发展的规律性的认识。

从考核目标与要求看应属考察学生综合运用学科的原理和方法论正和探讨问题,体现创新思维和正确的情感、态度和价值观这一能力。

本问多数学生得3到5分。

少部分学生能得6分,很少同学能得7到9分。

失分点主要在以下几点:

①没有结合二者思想的“影响”直接论述,这种情况失分比较严重;有些同学结合了“影响”,可是不是立足于“在中国近代民主革命进程中”所产生的影响,如答成了“对人类社会产生的影响”、“对当