季风中的斯里兰卡.docx

《季风中的斯里兰卡.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《季风中的斯里兰卡.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

季风中的斯里兰卡

季风中的斯里兰卡

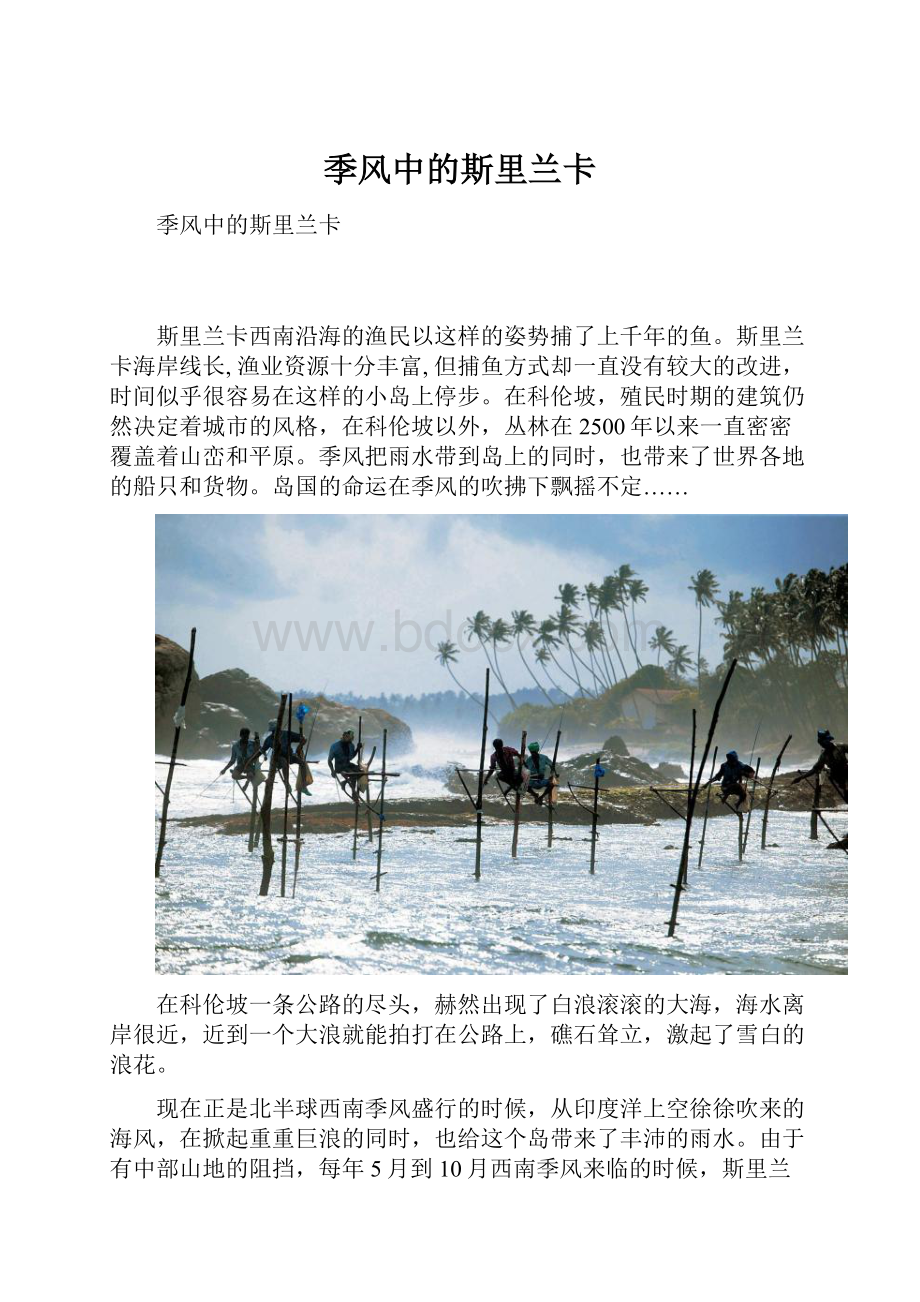

斯里兰卡西南沿海的渔民以这样的姿势捕了上千年的鱼。

斯里兰卡海岸线长,渔业资源十分丰富,但捕鱼方式却一直没有较大的改进,时间似乎很容易在这样的小岛上停步。

在科伦坡,殖民时期的建筑仍然决定着城市的风格,在科伦坡以外,丛林在2500年以来一直密密覆盖着山峦和平原。

季风把雨水带到岛上的同时,也带来了世界各地的船只和货物。

岛国的命运在季风的吹拂下飘摇不定……

在科伦坡一条公路的尽头,赫然出现了白浪滚滚的大海,海水离岸很近,近到一个大浪就能拍打在公路上,礁石耸立,激起了雪白的浪花。

现在正是北半球西南季风盛行的时候,从印度洋上空徐徐吹来的海风,在掀起重重巨浪的同时,也给这个岛带来了丰沛的雨水。

由于有中部山地的阻挡,每年5月到10月西南季风来临的时候,斯里兰卡的西南沿海和山区的西南迎风面几乎每天都会大雨滂沱,以至于河流暴涨,水灾频繁。

从12月到翌年3月,北半球又是东北季风盛行的日子,从欧亚大陆腹地刮起的东北季风,在孟加拉湾吸饱了水汽之后才登陆,也给小岛的东北部带来了充裕的雨水。

热带的温度和水分给斯里兰卡提供了丰富的水果和蔬菜,但是却提供不了足够的大米。

20世纪70年代末兴建的马哈韦利河灌溉工程新开发了大片可以灌溉的土地,把斯里兰卡的茶叶,椰子和橡胶以外的农产品产量提高了很多。

大米仍需要从国外进口,才能满足国内的需要。

季风不仅给斯里兰卡带来丰沛的降水,更重要的是,季风决定了斯里兰卡这个小小的岛国在世界贸易中的重要位置。

在公元2世纪时,希腊航海家希巴罗斯得到了一个重大的发现,他发现西南季风在阿拉伯半岛的南海岸吹出西风,同时,大洋的洋流也随季风流动,西南季风吹送下的洋流发自亚丁湾,掠过阿拉伯海,趋近印度半岛的西海岸,洋流一遇到印度大陆就向南折,经过斯里兰卡的南边到达孟加拉湾的湾头,接着又向北折,沿缅甸及马来半岛海岸进入马六甲海峡。

航海时代的船长们常在这样的洋流中顺风行驶他们的船只,那时,聚集在亚丁港等候西南季风预备作“印度之航”的船只就在140艘以上。

每天上午,西格尼默村的印度教徒们都要坐船去一个小岛上的印教庙参拜,漫长的海岸线满足了兰卡人60%的胃口,他们每人每年至少要消耗19公斤鱼,靠渔业谋生的兰卡人有770万,将来还会不止这个数。

但是斯里兰卡的渔业并不发达,几乎没有大公司,很少有人拥有一条以上的渔船。

同样,东北季风也吹起另一股洋流,从马六甲海岸开始,掠过斯里兰卡南端,向西到达亚丁湾。

从远东来的船只全聚集在马六甲海峡,利用东北季风和它吹起的洋流向西航行到南印度和斯里兰卡的港口,再利用西南季风回航。

北印度洋夏季受强劲西南季风的影响,形成顺时针流动的洋流;冬季受东北季风的吹刮,形成逆时针环流。

赤道附近的洋流受行星风系影响,终年向东流动。

一幅风向地图、特别是洋流图就会显示出横过印度洋的洋流,无论是在西南季风还是东北季风的月份里,都要经过斯里兰卡的南方,航船前进必须与洋流方向一致,因此横越印度洋航行的东方或西方的船就一定要从斯里兰卡经过。

从公元2世纪开始的很长一段时期里,斯里兰卡一直是印度洋上的前哨。

曾在公元6世纪时访问过斯里兰卡的希腊人索巴代尔写到:

“该岛位于印度洋之中部,世界各地市场之货物,以此为集散地,其本身亦由之而成为一大市场。

”

1975年开办的大象孤儿院专门收养被人遗弃或迷路的大象,如今那些大象都有了下一代。

大象孤儿院在某种意义上成为了一处旅游观光的地点。

历史故事中经常成群出没在北方干燥区丛林里的野象曾让兰卡人“谈象色变”,而现在,人类的活动早就把象群赶进了远离人烟的丛林深处。

如今,海上交通的时代过去了,兰卡人与外国的交通主要依靠航空,但是斯里兰卡的海港依然为货运流通而忙碌着,从各国运来的大宗货物在斯里兰卡被卸下船,再分装运至其他国家的港口。

斯里兰卡的地理位置注定了它曾经是、现在是、将来还会是一个世界大市场。

安尼尔曾经在荷兰人开办的船舶学校里学过水手的课程,现在是两个孩子的父亲,也是我们乘坐的这条机动游船的船长兼舵手。

他用爽朗的笑声和娴熟的技术把我们带到了马杜河宽阔的河床上和茂密曲折的红树林里。

在西南沿海小镇本托他南边入海的马杜河与斯里兰卡绝大多数河流一样,从中部的山区发源,一路顺着地势向下冲刷,制造了若干瀑布之后进入山前的冲积平原,由于接纳了丰沛的降雨和无数支流的汇入,它的河床变得越来越宽展,终于在接近入海口的地方变成了一条美丽的大河,河水安静地注入印度洋。

在发动机突突的轰鸣声和安尼尔自豪的讲解声中,我们经过了捕鱼人布下的网阵和坐在独木舟中钓鱼的渔民、钻过了一条从红树林里通行的水道、看惯了悠然从船前游过的巨蜥之后,发现河床忽然变宽了,像一个湖,湖的好几个方向都有河口,我们继续向上游驶去,宽阔的河道里陆续出现了小岛。

每个岛上曾经都住着人,如今,大多数人都搬走了,只剩下了一家人。

在潮湿的西南部,独木舟曾经是兰卡人最常用的交通工具,如今在流入印度洋的诸条大河上,我们还能经常见到它们的身影

“他们不愿意走,他们的儿女也和他们住在一起。

”安尼尔说着,就把船慢慢向一个小岛靠去。

小岛有一个码头,码头上停着一只独木船,是这家人惟一的交通工具。

我们走下船时,发现一对老夫妇已经站在岸上迎接我们了。

他们穿戴很整洁,笑容也很镇定,像是对我们的来访司空见惯了似的。

事实上,他们留下来不搬走是有理由的:

政府委托他们向外国人表演斯里兰卡人传统的经济活动——利用房前屋后生长的椰树和肉桂树制造日常所需的物品。

一会儿工夫,老婆婆已经把刚摘下来的椰树叶子编成了席子和可以遮风挡雨的屋顶的一部分,她又拿准备好的椰壳纤维搓成了一段绳索,老大爷则在一旁不住地讲解:

椰子浑身是宝,椰汁可以喝、椰肉可以吃,椰子还可以酿造酒和醋……接着,老婆婆又从屋旁的一棵树上掰了一根树枝,用小刀把树皮一段段割下来,她让我们闻树皮、树干和树叶的味道:

“你们知道这是什么吗?

”

其实不用闻也能猜出来,这就是著名的肉桂!

老婆婆向我们演示了肉桂皮、肉桂粉和肉桂油的制作方法,安尼尔不无自豪地说:

“当年葡萄牙人、荷兰人和英国人全都看中了我们肉桂!

”

这一回安尼尔的骄傲却引不起我的共鸣。

斯里兰卡丰富的物产曾经是欧洲殖民者青睐这里的主要原因,而兰卡人也因此付出了高昂的代价。

肉桂曾经是16、17世纪国际市场上的抢手货,然而从1835年至1855年,肉桂在国际市场上的价格下降了大约6/7,英国政府为了弥补因此而造成的财政拮据,就决定在斯里兰卡种植当时国际市场上货源紧缺的咖啡。

发展咖啡种植需要大片的土地,英国政府就以极低的价格把约80000公顷土地出售给了英国官员和军人,使他们成为了种植园主。

这些被出售的土地是属于农民使用的森林、荒地,是农民们放牧、砍柴、伐木和采摘果实的地方,农民失去了林地和荒地意味着在经济上受到了重大损失。

从1830年至1870年的40年中,咖啡种植业在斯里兰卡经济中占据了主要地位,到了19世纪中期,斯里兰卡的经济已经从生产粮食作物为主改变成生产种植园作物为主了。

然而,1869年,一场严重的咖啡病害使得斯里兰卡的咖啡林大面积被毁,咖啡种植业从此便一蹶不振。

英国殖民者不得不实验各种种植园作物以代替咖啡。

在这些实验品中,茶叶、橡胶和椰子取得了成功,从那时起直到今天,斯里兰卡的整个国民经济体系都围绕着以茶叶、橡胶和椰子种植为主的种植园发展,工业仅仅是一些与种植园有关的手工作坊,基础设施和服务业也都是为种植园经济的需要而建立的。

由于种植园产品本身不是为满足本国的需求而生产的,它的大部分都要用来出口换汇,因此,国际市场的风吹草动都能对斯里兰卡的经济造成重大影响。

一个炎热的下午,我们沿着斯里兰卡北部平原上的一条石板路走向一棵树。

关于这棵树的传说有很多,比如我们的司机阿尼尔就认为:

“这是佛祖开悟的那棵菩提树,是从印度移植过来的,斯里兰卡全国的菩提树都是这棵树的种子栽出来的,全世界的菩提树只有我们的才是真的。

”“你来过这里多少次了?

”我问阿尼尔,“许多次了!

”阿尼尔说。

阿尼尔住在科伦坡,从科伦坡开车过来需要一整天的时间,像阿尼尔这样虔诚的佛教徒在斯里兰卡非常普遍,我们在这棵传说是让佛祖开悟的菩提树下就见到了从科伦坡、亭可马里等沿海城市来的好几个人,不仅如此,每年在这棵树的感召下千里迢迢前来朝圣的就有来自于南亚各地的佛教徒。

这棵传说中的树被两层护栏围在了中央的高处,平常人难得接近,据说我仰头勉强看到的那些枝桠并不是它的,而是在它周围栽种的它的子孙。

我和兰卡人一样坐在地上,不同的是我没在祈祷,而是回想着我在书中读到的这棵树的真正来历。

其实它也不是佛祖在其下开悟的那棵菩提树,确切地说,它才是那棵菩提树真正的子孙。

公元前3世纪印度孔雀王朝的阿育王统治时期,印度的佛教长老决定派遣传教师到国外弘传佛教,于是阿育王派他的儿子率领传教团抵达斯里兰卡当时的国都阿努拉德普勒,又派他的女儿携带菩提树的树苗随后而至。

树苗栽种之时,也是佛教在斯里兰卡扎根之日,此后20多个世纪的风雨都没有撼动这棵菩提树的根基,佛教信仰也像这棵树一样,在岛国人民的心里盘根错节,再也无法与他们的历史分开了。

从康提出发向北走,山形越来越低,直至最后消失,窄小的公路在由低矮的灌木和扇形棕榈构成的丛林中间穿过,丛林深处不时闪现沼泽和湖泊。

这里的人烟出乎意料地少,村庄隐没在林子里,偶尔经过的镇子也是一番杂乱的景象。

眼前的一切向我暗示,我们正朝着远离斯里兰卡现代文明的方向飞奔。

不知不觉中,悠远的古代向我们走来,我们驶入了积淀了公元13世纪以前斯里兰卡全部历史的“文化三角形”。

“三角形”的顶角之一阿努拉德普勒几乎具备了农业社会应该具有的所有条件:

平坦的地面可以用来开荒种地、干湿交替的季节正好符合作物生长的规律。

这也许正是印度北部的僧伽罗人征服了岛上的土著人之后于公元前4世纪首选这里建立国都的主要原因。

这个士兵所在的康提城,曾经是末代僧伽罗王国抵御英国人进攻的地点,如今外患结束了,内忧却迟迟不肯散去。

我们在阿努拉德普勒遇到了瘦小精干的80岁的班南老头,他十分自豪于他的英语:

“我是跟英国人学的!

”他的工作就是为游客讲解阿努拉德普勒城分散在广大地面上的遗址的含义。

他干这一行有几十年了,因此不允许别人对他的讲解产生怀疑,他的热情和他的固执为他赢得了当地人的尊敬。

我们的车经过了一个小湖,湖岸边有妇女和孩子们在洗澡。

车子继续前行,大约10分钟后,班南老头示意停车,我们随他来到了一个名为“双池”的遗址旁。

“这是斯里兰卡最美的浴池!

”班南老头说。

这两个池子修建的时候是设计在一起的,水可以从一个池子溢出并流进另一个池子里。

在池子的附近还可以找到当年与水池同时修建的地下暗渠,这个暗渠负责把刚才那个湖里的水源源不断地引过来,而在池子的相应部位也有一个暗渠负责把用过的水源源不断地排出去。

“阿努拉德普勒王朝还在的时候,修建了很多水渠向水稻田里送水!

”班南老头挥动着双手向我们宣布这个重要的消息:

“这就是为什么阿努拉德普勒王朝强大的原因!

”

班南老头说得不错,阿努拉德普勒的国王们的确掌握了在岛国北部的平原上生存的秘诀,那就是在雨季把雨水贮存起来以备旱季之用,并且修建了精细的引排水系统。

在斯里兰卡的主要城市如科伦坡,军备状态虽然已经有所缓解,但是荷枪实弹的士兵依然把守着主要街道的入口。

时间虽然已经过去了半个世纪,殖民时期的建筑依然是这个世界级的港口城市最引人注目的风景。

这项生存的经验在阿努拉德普勒王朝“不在了”以后,被僧伽罗人民带进了后续的无数个朝代当中。

我们在“三角形”的另外两个顶角波隆纳鲁沃和锡吉里耶也看到了类似的池塘和引水渠。

只有当战乱把僧伽罗人的王国从北部平原推至中部湿润的山区时,这项经验才显得不那么重要了。

但是,这么精细的农业设施如今却被泥土和荒草淹没了,在斯里兰卡的北方平原、那些古代文明兴盛的地方,为什么没能振兴现代的农业文明呢?

答案只有一个:

因为战争。

多年的战乱并没给斯里兰卡的交通事业带来什么好处。

斯里兰卡的第一条铁路是1867年由英国人建造的,独立以后,铁路运输权被收归国有,由于管理效率低,总长1944公里的铁路一直是亏损运营的。

近几十年来,公路与铁路的竞争越来越激烈了。

在没有历史记录的年代里,印度北部的泰米尔人有可能比僧伽罗人更早到达与印度毗邻的这个岛屿,在斯里兰卡全部历史进程当中,信仰印度教的泰米尔人与信仰佛教的僧伽罗人之间的冲突与战争从来没有停息过。

随着时间的推移,欧洲殖民者的统治又把新的宗教和新的民族关系引进了斯里兰卡,从而使65606平方公里的岛国上民族、宗教和政治问题纠缠在一起,束缚了本该迅速发展的经济步伐。

考古学家们认为,阿努拉德普勒城当初是以那棵神圣的菩提树为核心建造的,不论这种观点是否属实,它至少说明了佛教在僧伽罗人心目中的崇高地位。

就在菩提树苗落地生根之后,又过了600年,更加神圣的佛牙也由印度传入了阿努拉德普勒。

佛牙传入之后,斯里兰卡的历代国王都把它视为镇国之宝和王权的象征,直至今天,保存佛牙的庙宇仍然是佛教世界最神圣的殿堂。

穿着沙龙的父亲背着儿子走在马杜河上。

日渐增长的人口给土地带来了巨大压力,许多人宁愿到国外挣钱。

劳动力输出占了斯里兰卡外汇收入的最大份额。

这也是为什么泰米尔猛虎组织选择康提的佛牙寺作为恐怖袭击的目标之一:

1998年1月25日,泰米尔猛虎组织在佛牙寺引爆了一辆装满炸药的卡车。

我们在2004年的6月看到的是一座在爆炸后的废墟上重建起来的佛牙寺。

寺里的向导把我们带进一间展厅之后突然变得沉默了,展厅里展示了大量碎片:

壁画的碎片、雕塑的碎片、梁柱的碎片,以及从各个角度拍摄的废墟的照片。

触目惊心!

我可以感觉到这件事给寺里的僧侣们甚至整个佛教界带来的震动。

“我们需要和平!

我们不愿意看到战争!

”佛牙寺的尼拉建主持一再强调宗教和政治是分离的,他认为泰米尔人把这两件事混为一谈是不可取的。

可实际上,尤其是在斯里兰卡,政治和宗教却一直是纠缠在一起的。

这也是为什么神圣的佛牙自从传入斯里兰卡以来已经跟随历代僧伽罗国王转战南北,走过很多地方了。

在科伦坡一个荷兰殖民时期建造的天主教堂里,没有空调,只有电扇呼呼地吹着热风,信徒们点起的油灯更增加了屋里的温度。

这是一个星期二的下午,但是教堂里的人流似乎忽视了这个惯常的工作时间。

深色皮肤的兰卡人行动缓慢地在教堂里走来走去,教堂被分成了几个区域,人们在每个区域从事着不同的膜拜活动,他们有的坐在地上低声祷告,有的用双手去触摸盛放耶稣像的玻璃柜子,还有的排着队争相把双手伸进一个木匣子里,去触摸匣子里神秘的圣物。

不知为什么,我从这些膜拜活动中总能看到佛教徒和印度教徒的影子。

斯里兰卡著名的两个情人被公元5世纪的艺术家雕在了石头里,这是一个在全世界广泛流传的主题:

公主爱上了平民之后又被父王逐出宫廷。

这个被放在阿努拉德普勒一个建于公元前3世纪的石窟庙里的雕像,一直被视为印度风格雕塑的典范。

由此可见斯里兰卡与印度之间的紧密联系。

在西南沿海的贝勒皮蒂耶镇,我们的目光被加勒公路旁边一个崭新漂亮的小花园所吸引,花园入口处有一座基督的雕像,花园里除了一座基督教堂以外,竟然还有一座佛寺,当我们走近些就更吃惊了:

教堂里空空如也,布道坛和十字架都不知去向,四面墙上空留着几幅耶稣受难图,没有一只椅子的大厅里只有一个小和尚和一只流浪狗在奇怪地望着我们。

纳亚卡佛寺的看守人彼得瑞克先生热情地邀请我们进寺里看看。

据他说这个佛寺已经有150年的历史了,庙堂狭小的空间里挤满了精美的佛本生故事的雕塑。

而那个教堂呢?

“只有100年历史,是荷兰人盖的,他们故意把教堂盖在佛寺的旁边,想用基督教取代佛教的地位。

”有人信基督教吗?

“那时候有,现在那些人又转回来信佛教了,这个地方没人信基督了,教堂维持不下去,所以我们准备把它改成佛寺。

”

公元前1世纪的僧伽罗国王瓦拉干姆巴忽曾在当时的国都阿努拉德普勒附近的一组石窟里逃避战乱,当他夺回王位之后,就把这组石窟改造成佛庙。

洞窟里有世界上面积最大的古代壁画。

这里也是斯里兰卡7个世界遗产地之一。

尽管如此,现在的斯里兰卡社会里,依然存在着一批英国殖民时期接受了西方教育和西方观点的知识阶层的后代,他们都信基督教、讲英语,能够轻易地在上层社会找到位置,他们由于接受了西方先进思想的教育,所以往往是斯里兰卡社会变革的中坚力量。

科伦坡的印度神庙每天都香火旺盛。

在这个神庙的对面,就是科伦坡历史最悠久的荷兰教堂。

兰卡人最不缺乏的就是信仰,在中部的山区有一座山峰,峰顶上的一个像脚印一样的石头印迹被分别信仰各种宗教的兰卡人争相膜拜。

佛教徒说那是佛祖的脚印,印度教徒说那是湿婆留下的,基督教徒坚持认为亚当从伊甸园逃走时一脚踩在了这里。

他们各执己见的结果是,每天都有各种宗教的教徒不辞劳苦地去膜拜山顶的圣迹。

斯里兰卡国家博物馆里陈列着一块灰白色长方形的石碑,碑上刻有中文、泰米尔文和波斯文三种文字,这就是我国明代的航海家郑和于1409年下西洋到达斯里兰卡时在加勒港立下的石碑。

中斯交往的历史还可以推到更远,公元409年,中国晋代高僧法显经由印度到达了斯里兰卡,他在阿努拉德普勒的寺庙里修学两年后回国,带回了多种梵文佛经,回国后还著有《佛国记》一书。

斯里兰卡独立后,中斯两国于1957年建立了外交关系,两国在外交事务上一直保持着友好的合作关系。

这样的历史背景也使得我们在斯里兰卡的采访进行得十分顺利。

法显与斯里兰卡的第一次接触至今已过去近1600年了,从上世纪80年代起,到斯里兰卡寻求“商机”的中国人越来越多了,但是真正成功的人并不多。

上海人张先生就是其中最成功的。

他是90年代初应朋友们的邀请来这里试试运气的,他原本就是上海一家饭店的厨师,在科伦坡依然当厨师,一干就是10年。

他认为时机成熟之后,就自己开了一家名叫“桃源轩”的餐厅,并且开发了好几种特色菜,凭着他10年来在科伦坡织起的关系网,他的餐厅办得红红火火。

椰树在沿海地带大片种植,这与它的功用分不开:

椰汁可以当做清凉饮料,椰肉可以食用,还可以酿造醋和酒,椰壳纤维可以制成一种十分坚固的绳索,等等。

图中的工人们正在把椰壳劈开,完成制造绳索的第一道工序。

“桃源轩”布置得比较低调,一如张老板本人的风格,素洁的墙上挂着几幅淡雅的中国水墨画,房间里飘荡着轻柔的中国古乐曲。

不一会儿,原本空荡荡的餐厅就坐满了客人。

“这些桌子都是早就预定了的。

”张老板解释说。

来这里的食客都是上层社会的人,饭菜的价格自然也不菲。

“在斯里兰卡做到成功并不容易。

”张老板满含深意地说。

“我可是熬了10年才有今天呀!

不过斯里兰卡对于中国人来说还是有商机的。

比如说兰卡人有很多事情是不愿意做的,那就由我们来做好了!

”

导游戴维是一个中国人,两年前他从南京来到斯里兰卡,为的是“寻求一种宽松的环境”。

“兰卡人性子很慢,他们经常说‘明天再干吧’,他们从来不给自己施加压力。

这一点倒是挺适合我的。

”戴维在国内曾经是个文人,经常给报刊写写文章什么的,到了斯里兰卡以后,他几乎没时间做这些“风雅”的事情了。

“我开过旅馆,也开过旅行社,现在正和朋友们合伙开一家娱乐城。

也不好挣钱,因为兰卡人消费水平低,没人消费,哪里挣得来钱!

”他说他准备离开斯里兰卡到欧洲去试试运气。

其实,以斯里兰卡丰富的物产资源和四通八达的地理位置,它完全可以飞速地发展,从独立到现在56年过去了,它的经济却一直比较低徊,其中的原因主要在于国内政局的不稳定。

戴维对斯里兰卡的政治有一定的看法:

“斯里兰卡的政党林立,总统5年换届一次,不能连任超过两届。

每换一次届,国家的经济政策就会变一个样,这届政府主张私有化,下届政府就可能主张国有制。

这么不稳定的环境谁敢投资呀?

”戴维说他前几天在一个朋友那里见到了这届总统的一个表亲,他们正商量着今年总统换届的事,“他们猜测哪个政党有可能胜出,好根据这个政党的特点搞点投资,要知道,5年时间还是可以赚不少钱的!

”

与上层社会的投机者相比,广大的斯里兰卡群众更多的则是在风云际变的经济形势下顽强生存。

他们心中最渴望的事情当然是和平。

2002年2月,现任总统库马拉通加夫人领导的政府与泰米尔猛虎组织达成了永久性停火协议,斯里兰卡国内从1983年以来就激化了的民族矛盾终于朝和平解决的方向迈出了一大步。

一时间,大家都松了一口气,一直作为战场的北部平原也恢复了原野的宁静之美。

在科伦坡的一家酒店里,我遇到了一名台湾游客,他的旅游计划和绝大多数中国人的计划十分相似:

先飞到科伦坡住一晚,第二天逛逛科伦坡的庙,晚上去赌场玩个通宵,第三天出发去马尔代夫,在那里消磨几天,再飞回科伦坡住一晚,第二天就打道回府。

我问他知不知道斯里兰卡内陆的那些世界遗产地?

知不知道斯里兰卡南部的海滩也很美?

知不知道斯里兰卡北方的丛林很诱人?

他摇摇头说不熟悉,不敢轻易就把时间和金钱投在那些地方。

年轻的兰卡人最喜欢去海边眺望。

由于斯里兰卡实行大学义务教育制度,所以几乎所有年轻人都会接受大学以上的教育,但是这并不意味着美好的生活前景。

在斯里兰卡,知识青年的失业率很高,他们所得的报酬也比较低。

最好的出路是出国留学,回国后的起点会很高。

我们从斯里兰卡回国后不久,斯里兰卡旅游局和航空公司就在北京召开了一个隆重的旅游推广会,第一次到中国来的斯里兰卡旅游局主席乌达亚先生向中国的记者们呼吁:

“请告诉你们的读者,斯里兰卡除了雪什么都有!

”

斯里兰卡向中国这个庞大的旅游消费市场发出邀请,表示他们自信自己的接待能力将会稳定提高。

但是,就在这个推广会召开前不久,又传来了在科伦坡发生自杀性爆炸事件的消息,斯里兰卡在解决深重复杂的国内民族矛盾的路上还会遇到多少曲折呢?