高考语文浙江专用二轮培优文档专题五 古代诗歌鉴赏 技法提分点23.docx

《高考语文浙江专用二轮培优文档专题五 古代诗歌鉴赏 技法提分点23.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文浙江专用二轮培优文档专题五 古代诗歌鉴赏 技法提分点23.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文浙江专用二轮培优文档专题五古代诗歌鉴赏技法提分点23

专题五 古代诗歌鉴赏

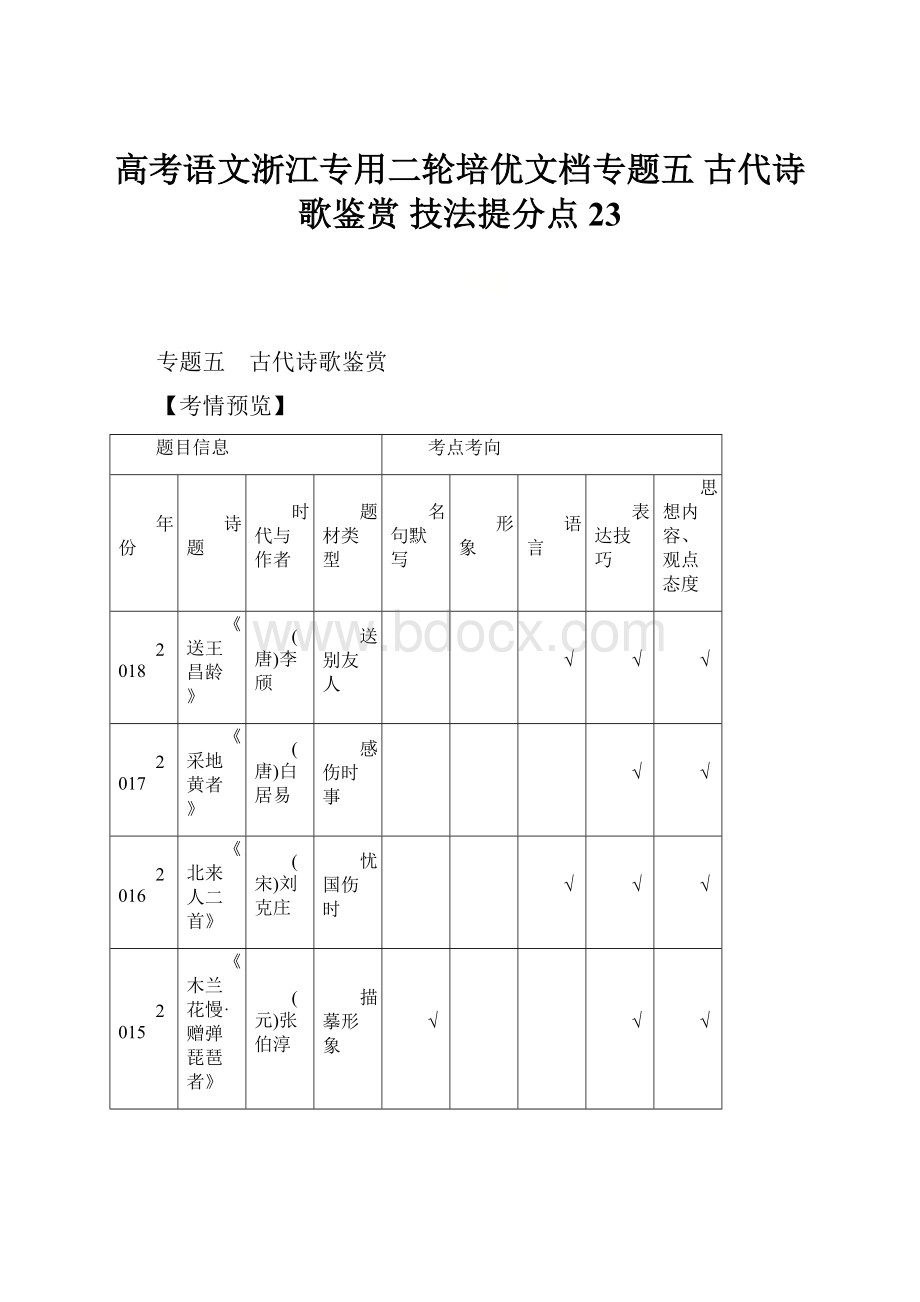

【考情预览】

题目信息

考点考向

年份

诗题

时代与作者

题材类型

名句默写

形象

语言

表达技巧

思想内容、观点态度

2018

《送王昌龄》

(唐)李颀

送别友人

√

√

√

2017

《采地黄者》

(唐)白居易

感伤时事

√

√

2016

《北来人二首》

(宋)刘克庄

忧国伤时

√

√

√

2015

《木兰花慢·赠弹琵琶者》

(元)张伯淳

描摹形象

√

√

√

2014

《溪行逢雨与柳中庸》《三峡吟》

(唐)李端(南宋)徐熙

羁旅愁情

√

√

√

命题规律

1.选材 近五年高考多选材于唐宋诗歌,间有元词。

题材类型丰富;表达方式多样,或叙或摹,或抒或议。

2.命题 题型稳定,两道题目,第一道多为填空题,第二道为简答题。

近五年高频考点为思想观点与表达技巧。

表达技巧考查角度各不相同,如2018年的点染手法、2017年的叙述与对比手法、2016年的叙事特色、2015年的描写角度、2014年的抒情等。

设题角度新颖,注重考查学生知识的融会贯通以及灵活应对陌生问题的能力,旨在引导中学古诗词鉴赏教学的深入。

技法提分点23 诗中有画境,意象寄深情

三步骤鉴赏诗中形象

读文支招

三看 初懂诗家语

一看标题(初判题材)

标题或标明写作对象、内容、重点,或表现感情基调。

也可能会提示题材(情感),如两诗都以猿声来写愁。

二看作者(初明情感)

依据作者生平事迹、思想、写作风格、时代背景等信息来全盘考虑诗歌主旨。

如李白的豪放飘逸,诗中多流露出自信达观、傲视权贵、追寻精神自由之思想;而杜甫的诗沉郁顿挫,多有忧患之思。

如李端和徐照,结合他们的时代,一唐一宋,可大概明确其区别是,一注重意趣,一注重理趣。

三看注释(初懂内容)

诗歌后凡有注释一定重要,应引起高度重视,其注释多是作者、所写人物、写作背景或是难解词句的解释,有的是典故的出处与含义等。

如右侧注释对《三峡吟》中诗句典故的解释,暗示情感的忧伤。

典题文本

(2014·浙江)阅读下面两首诗,回答问题。

溪行逢雨与柳中庸

[唐]李端

日落众山昏,萧萧暮雨繁。

那堪两处宿,共听一声猿!

三峡吟

[南宋]徐熙

山水七百里,上有青枫林①。

啼猿不自愁,愁落行人心。

【注】①上有青枫林:

《楚辞·招魂》中有“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心”句。

【译文】

溪行逢雨与柳中庸

日暮时分,群山淹没在昏暗之中,接着,又有一阵密集的暮雨袭来。

今夜,你我怎能忍受宿于两地却听着同样凄厉的猿鸣。

三峡吟

长江三峡丽山秀水连绵七百里,两岸广泛地生长着深幽的青枫林。

林中的猿啼声本身没有愁苦之情,愁苦的其实是行人自己的心情。

对点解题

1.这两首诗都以________来写愁。

解题指导

本题赏析事物形象。

两首诗都写到的意象,当为猿的啼叫声,这是事物形象。

“那堪两处宿,共听一声猿”,“不堪听”写猿啼的哀戚使诗人愁苦不堪;“啼猿不自愁,愁落行人心”,写猿啼的哀戚使行人忧愁。

李诗中的“共听一声猿”,是用分隔两地的人“共听猿声”来间接“写愁”,表达与朋友的分离之愁;徐诗是反写,啼猿自己不愁,但内心有愁的人听了猿啼更觉心愁,借猿声抒写游子思乡之愁。

答案 猿声

2.简要分析这两首诗抒情手法的差异。

答:

解析 本题考查诗歌的表达技巧的鉴赏能力。

分析两首诗中抒情手法的差异,主要从内容和手法两方面比较。

内容上,两首诗都写“猿声”,都与“愁”有关,但第一首景中含愁,“昏”“繁”二字点明愁情,“那堪”二句则是直抒愁怀;手法上,都通过描写景物抒发感情,但第二首的愁情主要通过运用典故来抒发,与第一首有所不同。

答案 ①第一首寓情于景,“昏”“繁”二字点明了愁;第二首景不显愁,借典故写愁。

②第一首以“那堪”唱叹抒情;第二首以理写愁,辨析猿声“不自愁”,愁在人心。

(2018·浙江高考压轴卷)阅读下面两首诗,完成1~2题。

与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛

李 白

一为迁客①去长沙②,西望长安不见家。

黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花③。

塞上听吹笛

高 适

雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。

【注】①迁客:

被贬谪之人。

②去长沙:

汉代贾谊因受到权臣谗毁,被贬为长沙王太傅,曾写《吊屈原赋》以自伤。

③梅花:

假借笛曲名《梅花落》中的梅花。

★1.两首诗都选用了________意象,描绘出对________一事的感受。

解析 本题赏析事物形象。

明确物象特征,对接诗人品性。

可先关注两首诗的题目,找到相同之处“听吹笛”;结合注释③可知,梅花是借用《梅花落》笛曲中的意象,不是真的见到了梅花,其特征是用想象的、虚的意象来表达诗人听笛的真实感受。

答案 梅 听笛

2.这两首诗运用的表现手法有何异同?

分别表现作者怎样的情感?

答:

解析 解题思路为明手法、释运用、析作用。

高诗,胡地没有梅花,故由雪净月明写到梅花纷飞,是由实景到虚景,是虚实相生;“风吹一夜满关山”想象中寄寓着浓浓的乡情。

李诗,结合注释①来理解,“五月落梅花”不符合客观实情,是虚写;但符合诗人心境,写出诗人心底的凄凉。

故两首诗的相同之处是都运用了虚实相生的手法。

相异之处,李诗运用典故,结合注释②可知,用贾谊的典故来抒写自身遭际和表达愤懑之情。

高诗,用设问,“借问”两句,一问一答,且均为虚景,写出思乡的真情。

答案 这两首诗都运用了虚实结合的手法,高诗由战士听曲而联想到故乡的梅花飘落,思乡之情浓郁;李诗,因被贬而远离长安,听黄鹤楼上吹奏《梅花落》的笛声,诗人感到格外凄凉,仿佛五月的江城落满了寒冬时的梅花。

另外,李诗还运用用典的手法,借贾谊的不幸来比喻自身的遭遇,流露了无辜受害的愤懑,也含有他的自我辩白之意;高诗则运用设问,一问一答,以虚景衬实情。

一、(2018·浙江稽阳联谊学校4月联考)阅读下面的宋词,完成1~2题。

贺新郎·秋晓【注】

[宋]蒋捷

渺渺啼鸦了。

亘鱼天,寒生峭屿,五湖秋晓。

竹几一灯人做梦,嘶马谁行古道。

起搔首、窥星多少。

月有微黄篱无影,挂牵牛数朵青花小。

秋太淡,添红枣。

愁痕倚赖西风扫。

被西风、翻催鬓鬒,与秋俱老。

旧院隔霜帘不卷,金粉屏边醉倒。

计无此、中年怀抱。

万里江南吹箫恨,恨参差白雁横天杪。

烟未敛,楚山杳。

【注】蒋捷为逃避战乱,坐舟从家乡出发至吴江。

逃难寓居时,梦中惊醒的他,写作此词。

★1.上阕描绘了一幅怎样的画面?

请简析。

答:

解析 本题赏析景物形象。

抓住主要意象,词中主要意象有鸦啼、天色、星月、牵牛花与红枣,环境特点为“寒”“五湖秋晓”。

说明描绘画面(或氛围)。

这是一幅清晓秋景图:

鸦啼凄切,鱼肚白的天色;听得屋外行走在古道上的马的嘶鸣声;点点残星,淡淡月光;篱笆上绽开着牵牛花,枣树上挂着些红色的枣儿。

概括意境的特点、分析诗人情感,意境特点是萧瑟凄凉,写出景物的深浓的秋意,也写出诗人心中的秋意。

答案 描绘出一幅萧瑟凄凉的清晓秋景图。

鸦啼凄切,鱼肚白的天色;屋外点点残星,淡淡月光;篱笆上绽开着牵牛花,枣树上挂着些红色的枣儿。

渲染出一种深浓的秋意。

2.简析下阕中词人的复杂感情。

答:

解析 此题注意抓住词中表情达意的关键词语“愁”“恨”,结合注释,分析悲秋之情、沦落之愁和亡国之痛。

答案 词中借秋晓所见抒发了“愁”“恨”。

①悲秋之情,写出时光流逝,岁月易老的中年怀抱。

②沦落天涯,故里难归之愁。

③亡国之痛。

二、(2018·浙江“七彩阳光”联盟高三期中)阅读下面的诗歌,完成3~4题。

早寒有怀

孟浩然

木落雁南度,北风江上寒。

我家襄水曲,遥隔楚云端。

乡泪客中尽,孤帆天际看。

迷津欲有问【注】,平海夕漫漫。

【注】“迷津欲有问”,化用《论语·微子》孔子使子路问津的典故。

★3.诗的题目为“早寒有怀”,“早寒”既有季节特点,又有天气的特征。

诗人是如何写出“早寒”的这些特点的?

答:

解析 本题赏析景物形象。

抓住主要意象,诗中只在首联和尾联末句写到景物,而首联能突出“早寒”的特点。

主要意象为“木”“雁”“北风”。

说明描绘画面(或氛围)。

“木落雁南度,北风江上寒”,木叶正“渐脱”,北雁正“南飞”,这是秋季景象。

以“北风”呼啸来渲染,使人有寒意,突出“早寒”的特点。

答案 诗人通过首联写早寒。

木叶渐脱,北雁南飞,这是最具代表性的秋季景象;但是单说秋,还不能表现出“寒”,作者又以“北风”呼啸来渲染,自然使人觉得寒冷,这就点出了题目中的“早寒”特点。

4.该诗尾联历来为人称道,请赏析。

答:

解析 先明确句意。

此诗尾联“迷津欲有问,平海夕漫漫”的意思是:

在迷失方向、找不到渡口时想问路,可只能看见滔滔的江水,与海相平,漫漫无边。

意思是连找个问路的人都找不到。

再分析手法。

根据注释可知,“迷津欲有问”化用《论语·微子》中孔子使子路问津的典故。

“平海夕漫漫”,是写景,又在结句,这就是“借景抒情、以景结情”的表现手法。

最后分析作者感情。

结合关键句“迷津欲有问”来分析,诗人用孔子使子路问路的典故,写出自己内心的迷茫;用以景结情手法烘托出自己的愁苦心情。

答案 尾联通过化用典故和借景抒情巧妙写出了诗人内心的迷茫(矛盾)与愁苦之情。

“迷津欲有问”,用孔子使子路问路的典故,生动点出内心的迷茫,即从政与归隐的心理矛盾。

“平海夕漫漫”写景,江水与海相平,漫漫无边,加以天色阴暗,已至黄昏,诗人以这样的景色恰到好处地烘托出自己的愁苦心情。

三、(2018·浙江嘉兴一中高三期中,改编)阅读下面两首诗,完成5~6题。

里中女

于

吾闻池中鱼,不识海水深;

吾闻桑下女,不识华堂阴。

贫窗苦机杼,富家鸣杵砧。

天与双明眸,只教识蒿簪。

徒惜越娃①貌,亦蕴韩娥②音。

珠玉不到眼,遂无奢侈心。

岂知赵飞燕,满髻钗黄金。

田家三咏(其三)

叶绍翁

抱儿更送田头饭,画鬓浓调灶额烟。

争信春风红袖女,绿杨庭院正秋千。

【注】①越娃:

指春秋战国时期的美女西施。

②韩娥:

指战国时韩国一个容貌美丽、善于歌唱的女子。

★5.这两首诗在诗歌内容上都以________作为描写对象,在诗歌体裁上第一首诗是________,第二首诗是________。

解析 本题赏析事物形象。

明确物象特征,结合标题和关键词句来明确事物特征,于诗标题“里中女”与关键词“苦机杼”“识蒿簪”“无奢侈心”等,点明写的是“里中女”“桑下女”;叶诗抱儿送饭、以灶烟画鬓等特征点明写的是农妇。

故两首诗写的都是农妇。

答案 农妇(田家女) 古体诗(五言古诗) 绝句(七言绝句)

6.以上两首诗在艺术表现上既有相通之处,也有自身特点。

请结合诗句,赏析两首诗艺术表现上的异同。

答:

解析 于诗“华堂、富家、满髻钗黄金”都是写富家女生活,叶诗“争信春风红袖女,绿杨庭院正秋千”写富家女生活,故两首诗共同之处是贫富对比。

不同点,于诗开篇四句运用比兴、反复手法,叶诗前两句实景,后两句站在农妇角度写她想象不出的情景,两处场景的描写,一虚一实,虚实结合。

注意分析出手法对表现现实和诗人情感的作用。

答案 相同之处:

对比。

于诗“岂知赵飞燕,满髻钗黄金”,照应“华堂”“富家”,与桑下女形成对比,反映了作者对封建统治者的不满。

叶诗“画鬓浓调灶额烟”,诗人捕捉农妇在灶间用灶灰画鬓的情景;又与下文“红袖女”的形象形成对比,饱含着作者对劳动妇女的深切同情。

不同之处:

于诗开篇四句运用反复、比兴。

诗中“吾闻”“不识”,重叠两次,音节流美,自然地表露出作者的同情之心。

诗以“池鱼”比“桑女”,“海水”比“华堂”,表明贫苦的桑下女不理解富贵人家的生活,自然而贴切。

叶诗虚实结合,前两句实写妇女辛劳的事,用灶灰画鬓的细节描写,勾勒出勤俭爱美的农村妇女形象;后两句想象高门闺秀游乐场景,虚实对照,形成忙与闲、清贫与富贵的鲜明对比,艺术上有很强的感染力。

四、阅读下面这首元曲,完成7~8题。

[中吕]满庭芳·武林感旧

[元]汤式

钱塘故址,东吴霸业,南渡京师。

其间四百八十寺,不似当时。

山空蒙湖潋滟随处写坡仙旧诗?

水清浅月黄昏何人吊逋老荒祠?

伤情思,西湖若此,何似比西施?

★7.这首元曲描写屡遭兵难创伤的杭州________的景象,抒发了作者________的感慨。

解析 本题赏析景物形象。

要求明确意境特点与作者感情。

可先抓住主要意象“荒祠”,及关键词“不似当时”,结合题干内容“屡遭兵难创伤”等说明描绘画面(或氛围),概括出意境特点。

然后结合表情感的关键词“吊”“伤”来明确作者的感慨。

答案 萧条冷落 昔盛今衰

8.请赏析这首元曲的主要艺术特色。

答:

解析 曲中“不似当时”点明今昔对比,结合曲中语句具体分析对比的内容。

起笔三句对比明显,接下来分别将“寺”“山、湖”“水、月”今昔对比。

曲中大量化用他人诗句,是用典,解释用法,分析对表达感情的作用即可。

答案 ①对比:

“钱塘”三句起笔就进行了昔盛今衰的对比;接着“其间……荒祠”数句,运用了三个具体的对比,波澜迭出,有力地突出了昔盛今衰之叹。

②化用前人诗句(或“用典”):

前三句暗用柳永《望海潮》“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”,突出今日之衰。

接着依次化用。

用杜牧“南朝四百八十寺”句,表达而今江山残破之意;用苏轼“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”句,叹如今到处皆无美景可写;用林逋“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”句,表达而今游人稀少、祠堂荒烟衰草无人凭吊的荒凉。

五、(2018·浙江余姚中学期中,改编)阅读下面这首宋词,完成9~10题。

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。

依然一笑作春温。

无波真古井,有节是秋筠③。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。

樽前不用翠眉颦。

人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①钱穆父:

苏轼的友人,时被谪出知瀛州。

②改火:

指年度的更替。

③筠:

竹。

★9.“无波真古井,有节是秋筠”句运用了________、________手法(包括修辞手法),赞扬了友人________、________的品格。

解析 本题赏析人物形象。

解读关键词句,“无波真古井,有节是秋筠”,关键词是“无波”“有节”。

该句字面上是说,只有古井才能够真正的无波,也只有秋筠才是最有气节的。

这里用“古井”和“秋筠”比喻友人。

概括形象特点,说明形象意义。

借“古井”不起波澜,比喻人心寂然淡泊,用“竹有节”比喻友人坚贞的节操。

表达了词人对友人品格的赞美之情。

答案 比喻 对偶 淡泊 坚贞

10.“人生如逆旅,我亦是行人”两句传达了词人怎样的思想感情?

请结合词句简要分析。

答:

解析 “人生如逆旅,我亦是行人”是说人生就是一趟艰难的旅程,你我都是那匆匆过客,就如在不同的客栈停了又走,走了又停。

结合注释中有关友人被贬的信息来理解词人情感,可以体会出词人以洒脱情怀安慰友人。

再结合词句本身的“亦”字体会词人失意惆怅的心情。

答案 ①是豪放达观,意在劝慰他人。

词人认为人生如行旅,人人都是漂泊的旅人,自当随遇而安。

表现了词人超然物外、恬淡自安的洒脱情怀。

②是失意惆怅。

意在感伤自身。

词人认为自己和友人一样不幸。

表达了词人对仕宦浮沉的惆怅,对身世飘零的慨叹。

(如说既有豪放达观,又有失意惆怅,心境复杂,言之成理亦可)