全自动生化分析仪.docx

《全自动生化分析仪.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全自动生化分析仪.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全自动生化分析仪

全自动生化分析仪

生化分析仪(ChemistryAnalyzer)是临床检验中经常使用的重要分析仪器之一,它通过对血液或者其他体液的分析来测定各种生化指标:

如转氨酶、血红蛋白、白蛋白、总蛋白、胆固醇、肌肝、葡萄糖、无机磷、淀粉酶、钙等。

结合其他临床资料,进行综合分析,可以帮助诊断疾病,对器官功能做出评价,鉴别并发因子,以及决定今后治疗的基准等。

所谓全自动生化分析仪,就是把分析过程中的取样、加试剂、混匀、保温反应、检测、结果计算和显示以及清洗等步骤进行自动化的仪器。

全自动生化分析仪灵敏、准确、快速,不仅提高了工作效率,而且减少了主观误差,提高了检验质量。

全自动生化分析仪涉及光学、精密机械、自动控制、电子电路、热工学、生物化学、分析化学等学科,且要求高精度、高可靠性,是一个十分复杂的系统,国内购买最多的品牌如:

贝克曼—库尔特(Beckman-Coulter)、奥林巴斯(Olympus)、日立(Hitachi)等。

在国内,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司是最早开始研制全自动生化分析仪的企业之一。

全自动生化分析仪的原理并不复杂,近20年来只不过是在自动化程度和功能扩展作改进和优化。

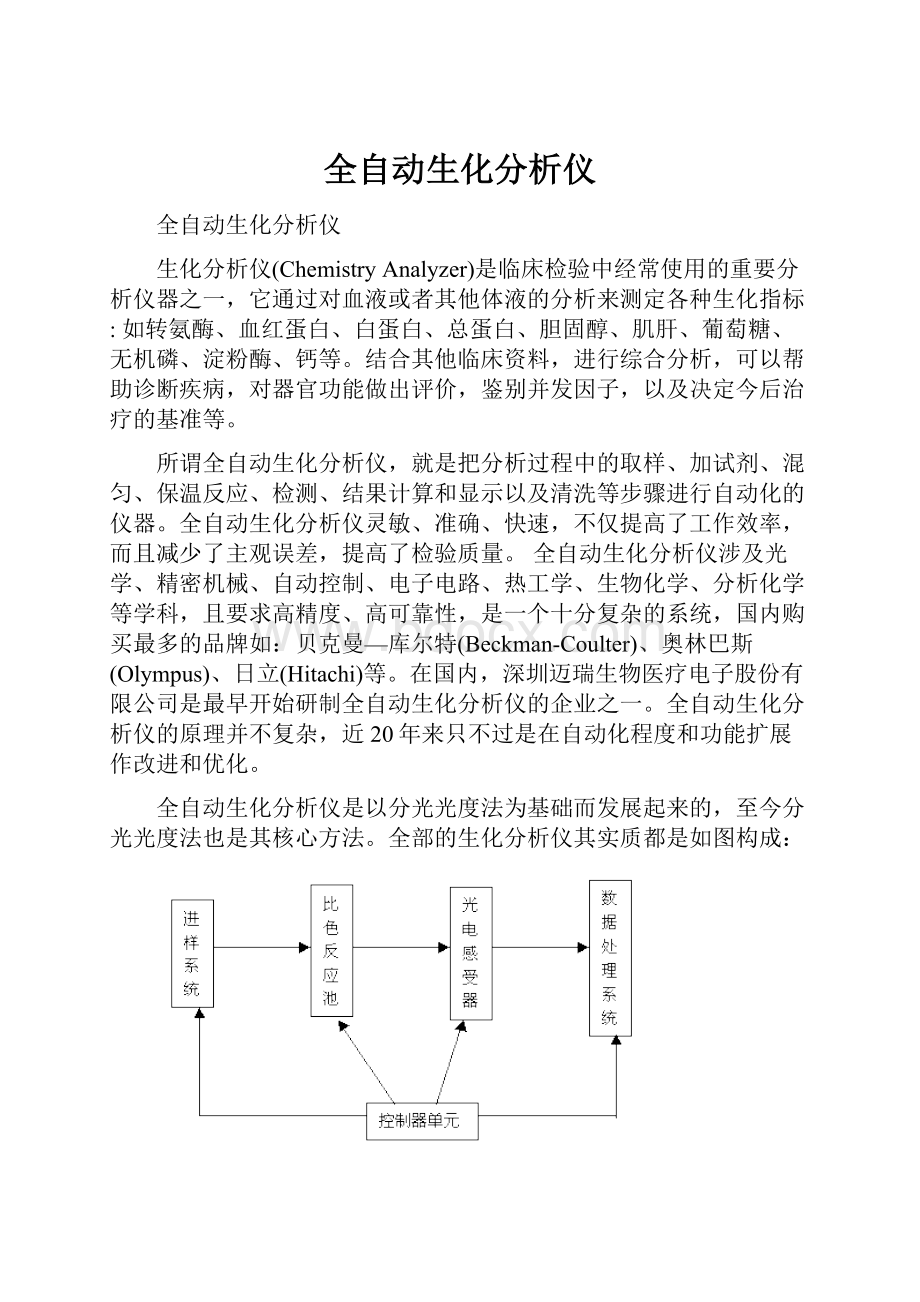

全自动生化分析仪是以分光光度法为基础而发展起来的,至今分光光度法也是其核心方法。

全部的生化分析仪其实质都是如图构成:

光电比色部分是整个仪器的核心,进样系统是分析的前提,控制单元是分析的保证,数据处理系统是功能的扩展。

一、自动生化分析仪类型

自50年代Skeggs首次介绍一种临床生化分析仪的原理以来,随着科学技术尤其是医学科学的发展,各种生化自动分析仪和诊断试剂均有了很大发展,根据仪器的结构原理不同,可分为连续流动式(管道式)、分立式、离心式和干片式四类。

(一)管道式分析仪

管道式分析仪的特点是测定项目相同的各待测样品与试剂混合后的化学反应,是在同一管道中经流动过程完成的。

这类仪器一般可分为空气分段系统式和非分段系统式。

所谓空气分段系统是指在吸入管道的每一个样品、试剂以及混合后的反应液之间,均由一小段空气间隔开;而非分段系统是靠试剂空白或缓冲液来间隔每个样品的反应液。

在管道式分析仪中,以空气分段系统式最多,且较典型,整套仪器是由样品盘、比例泵、混合管、透析器、恒温器、比色计和记录器几个部件所组成(图1)。

管道内的圆圈表示气泡,气泡可将样品及试剂分隔为许多液柱,并起一定的搅拌作用,但气泡影响比色,必须在比色前除去。

图1 单通道管道式自动分析仪结构示意图

将几个单通道管道式分析仪结合起来,对一个样品同时测定几个项目。

著名的有12通道分析仪,命名为顺序多项自动分析仪(sequentialmultipleautoanalyzer),简称SMA12/60。

同时发展为SMAC,C为计算机(computer)的缩写。

这类大型分析仪至今仍有使用者。

它对每个样品可同时分析12个项目,每小时可分析60个样品。

后来发现不加入空气泡,更有利于结果的检测,发展为流动注射分析法(flowinjectionanalysis)。

试剂的流动仍用比例泵驱动,样品用转动阀加入液流,反应后比色检测。

连续流动式的原理近似所谓的“半自动生化分析仪”(不如叫自动比色仪来的恰当),固定比色杯,用清洗减少互染率。

优点:

结构简单,价格便宜,无比色杯的吸光性差异。

缺点:

1互染率高,标本间,试剂间相互影响不可避免。

2每次使用后需要长时间冲洗才能进行下一次测定,速度极慢。

只有全自动生化分析最初的产品使用,随着离心式的产生而被淘汰,目前已经绝迹。

(二)离心式分析仪

离心式分析仪是1969年以后发展起来的一种分析仪,由Anderson设计,其特点是化学反应器装在离心机的转子位置,该圆形反应器称为转头,先将样品和试剂分别置于转头内,当离心机开动后,圆盘内的样品和试剂受离心力的作用而相互混合发生反应,最后流入圆盘外圈的比色槽内,通过比色计进行检测(图2)。

这类分析仪特点是①在整个分析过程中,各样品与试剂的混合、反应和检测等每一步骤,几乎都是同时完成的,不同于管道式和分立式分析仪的“顺序分析”,而是基于“同步分析”的原理而设计。

②样品量和试剂量均为微量级(样品用1-50μl,试剂120-300μl),快速分析(每小时可分析600个样品以上)。

③转头是这类分析仪的特殊结构。

早期的转头由转移盘、比色槽、上下玻璃卷和上下套壳六个部件组成,现已被一次成型的塑料制品代替。

转头转动时,各比色槽被轮流连续监测,如转速为960r/min,转头上有20个比色槽,则每分钟可接受19200个电信号,配有微机进行控制和数据处理。

图2 离心式自动分析仪工作原理示意图

离心式分析仪主要由两部分组成,一为加样部分,二为分析部分。

加样部分包括样品盘、试剂盘、吸样臂(或管)、试剂臂(加液器)和电子控制部分(键盘和显示器等)。

加样时转头置于加样部分。

加样完毕后将转头移至离心机上。

分析部分,除安装转头的离心机外,还有温控和光学检测系统,并有微机信息处理和显示系统。

离心式全自动生化分析仪的出现是一大进步,使用不同的反应比色杯减小互染,无需测定中清洗反应池加快了速度,样品和试剂分离加样,依靠旋转制动产生的离心力使其混合反应,批量检测。

其优点突出:

1避免了互染,提高了比色的准确性(虽然使用不同比色杯存在吸光度差,但因为工艺的进步,同质比色杯的差异已很小,相较互染的影响小得多);2测试中不用清洗反应比色杯,批量同时反应,大大减少了时间,提高了分析速度。

缺点:

1加样,比色分离,自动化程度低;2按项目检测,不能按样本检测,使用不灵活;3使用不同比色杯存在吸光度差;4因为分离加样,样本和试剂上限受限,同时因为靠制动离心力混均对试剂的下限有严格限制,样本试剂比范围狭窄;5因要离心,对比浊分析有影响(特别是温控差的)6温控与反应分别,温控不能反映反应温度。

离心式的出现终结了连续流动式,在70-80年代占据了相当市场,即使在分立式出现后,因为初期分立式的速度制约,离心式仍有一定市场。

但当分立式技术成熟以后全面超越离心式,离心式已渐消亡。

(三)分立式分析仪

所谓分立式,是指按手工操作的方式编排程序,并以有节奏的机械操作代替手工,各环节用转送带连接起来,按顺序依次操作。

分立式分析仪与管道式分析仪在结构上的主要区别为:

前者各个样品和试剂在各自的试管中起反应,而后者是在同一管道中起反应;前者采用由采样器和加液器组成的稀释器来取样和加试剂,而不用比例泵;前者一般没有透析器,如要除蛋白质等干扰,需另行处理。

恒温器必须能容纳需保温的试管和试管架,所以比管道式分析仪的体积要大。

除此以外,其它部件与管道式的基本相似。

分立式分析仪的基本结构如图3。

Dupout公司还推出一种袋式分析仪,即试管变为塑料袋,反应在袋内进行,也以袋作比色杯。

这种袋只能一次性使用。

分立式虽然同样使用不同的反应比色杯,但样本和试剂同时加入反应比色杯即时混合,即时检测。

能以样本为单位测定(离心式以项目为单位)因此使用灵活,同时不存在样本试剂比范围狭窄的缺陷以及不用离心也使得应用范围宽。

温控也是测定反应体系温度。

总之,分立式克服了离心式的大部分致命缺陷,在初期因为离心式是多样本同时反应节省了时间,因而速度较分立式快。

但现在因技术的进步,分立式的速度已经提了上来,而在高速分析的时候离心式加样与测定分离的缺点反成了速度的瓶颈因此离心式就速度而言也趋于落后,因此分立式已经全面取代了离心式,目前离心式只有少数二手机在流通。

图3分立式自动分析仪结构示意图

(四)干片式分析仪

干片式分析仪是80年代问世的。

首先EastmanKodak公司以其精湛的化学工艺造出了测定血清中血糖、尿素、蛋白质、胆固醇等的干式试剂片。

当加上定量的血清后,在干片的前面产生颜色反应,用反射光度计检测即可进行定量。

这类方法完全革除了液体试剂,故称干化学法。

BoehringerMannheim公司推出了用全血的干式试剂。

即将血细胞排除于滤膜之外,而血浆与试剂发生反应后显色检测。

干片试剂结构示意图见图4。

图4 平片试剂结构示意图

干片不仅包括试剂,也可由电极构成,所以这类分析仪也可进行电解质的测定。

这类干片均为一次性使用,故成本较贵。

二、自动生化分析仪结构

从结构上来说,生化分析仪包含分光光度计的主要组成部分,如:

光源、单色器(色散装置)、比色池、检测器等;另外,它还包括生化分析所需的特有部分,如:

加样系统、清洗系统、温控系统、软件系统等。

1.光源

理想的光源应在整个波长范围内产生恒定的光强度,噪声低,长期稳定。

遗憾的是实际上没有这样的光源,因此,需要依工作波段的不同选取不同的光源。

常用的光源有热光源(钨灯、卤钨灯等)和气体放电光源(氢弧灯,汞灯、氘灯等)。

氘灯可在紫外区产生一定强度的连续光谱,在可见区也能提供有用的光强。

尽管现在的氘灯噪声已很低,但灯的噪声仍是限制整个仪器噪声水平的主要因素。

卤钨灯波长范围320-2500nm,在部分紫外区和整个可见光范围内可产生较强的连续光谱,噪声低,漂移小。

最常用,大多数全自动生化分析仪采用卤钨灯作为光源。

氢灯--波长范围185-375nm,紫外区用。

汞灯--紫外区离散光谱,多不用作测定,多用于校正分光光度计。

2.单色器

单色器是使不同波长的光以不同角度发散的组件,按色散元件的不同,可分为棱镜单色器、光栅单色器和滤光片式单色器。

棱镜既简单又便宜,但其色散是弯曲且非线性的,长波色散率小,短波色散率高,因此欲得到相同的光谱强度,狭缝宽度要随波长而改变,并且各光谱线间隔不同,为非匀排光谱。

光栅的色散率大,色散角与波长成线性关系,分辨率高,光谱范围宽。

但是,采用光栅的仪器设计时须注意光谱叠级、检测灵敏度及光学布局(前分光或后分光)等因素的影响。

滤光片价格便宜,通过科学、合理的设计,采用滤光片分光方式完全可以获得与光栅分光同等的效果。

3.检测器

检测器将光信号转换为电信号。

理想的检测器应具有线性范围宽,噪声低,灵敏度高。

全自动生化分析仪的检测器一般为光电倍增管或光电二极管。

光电倍增管阴极材料的性质决定了其光谱灵敏度。

光电倍增管在紫外—可见范围内有良好的灵敏度,它对弱光的灵敏度很高。

但是,在光谱分析应用中,高灵敏度是用于测定低浓度物质的,为准确检测空白和样品间的微小差别,检测器在强信号时必须噪声低。

光电二极管(或光电二极管阵列)广泛应用于全自动生化分析仪,是目前中高档生化分析仪采用的主流技术。

光电二极管检测动态范围宽,作为固体元件比光电倍增管更耐用。

早期的光电二极管在紫外区灵敏度较低,但该问题已克服,硅光电二极管的检测范围约是170nm~1100nm。

4.加样系统

加样系统的精度直接影响测量结果,因此,加样系统一直都是全自动生化分析仪的关键技术之一。

加样系统分为样本加样系统和试剂加样系统,两者在原理和结构上并无区别。

加样过程由初始化过程、吸样过程、排样过程和清洗过程组成。

加样精度一般靠以下技术保证:

(1)合理的液路设计和连接技术;

(2)液面检测技术:

采样针能够感应液面,探测到液面后插入适当深度后会停止;

(3)随量跟踪技术:

采样针根据所分配液体的多少自动调整下降深度;

(4)堵塞检测:

探针能自动检测血液或试剂中纤维蛋白质或其他杂物堵针,堵针后根据内置压力感受器进行处理。

5.清洗系统

在全自动生化分析仪中,反应杯清洗可通过两种方案实现,即机内清洗反应杯和自动更换反应杯。

采用机内清洗反应杯方式,反应杯是反复使用的。

清洗过程包括吸干反应液、注入酸性清洗剂、吸干酸性清洗剂、注入碱性清洗剂、吸干碱性清洗剂、注入去离子水(可能有多次)、干燥反应杯等步骤。

清洗的效果直接决定着仪器的携带污染。

机内清洗的最大缺点是,很难保证将反应杯彻底清洗干净,因此反应杯污染引起的误差不可避免;而且,用水量比较大也是一个问题。

自动更换反应杯方式是采用一次性反应杯,因此仪器的携带污染会大大降低;同时,由于减少了重复清洗的过程,可进一步提高仪器的可靠性,同时,仪器的用水量也会大大降低。

6.温控系统

各类生化反应尤其是酶类对温度波动非常敏感,需要一个恒定的温度,才能取得可靠、准确的结果,一般要求把反应室的温度波动控制在±0.1℃。

目前较多采用的方法有空气浴法、恒温水浴法、恒温液加热法等。

7.软件系统

软件系统的目标是为用户提供方便实用、容易学习、界面友好、容易操作的软件。

软件的功能主要包括三个方面:

一是为用户提供操作仪器的界面,以实现项目的编辑,样本/试剂设置,项目的申请、执行,结果的输出和历史纪录查询等;二是控制仪器各个部分工作,实现各种生化分析方法及一些辅助功能,对于一台生化分析仪器来说,自动化程度越高,仪器的功能也越强;三是数据的分析处理与计算,如病人信息和原始数据存储、化验结果汇总报告、失控报告、质控数据计算绘图、质控回顾性检查分析、质控物和质控数据管理,等等。

三、自动生化分析仪原理

全自动生化分析仪属于光学式分析仪器,它基于物质对光的选择性吸收,即分光光度法。

单色器将光源发出的复色光分成单色光,特定波长的单色光通过盛有样品溶液的比色池,光电转换器将透射光转换为电信号后送入信号处理系统进行分析。

分光光度法是基于不同分子结构的物质对电磁辐射的选择性吸收而建立起来的方法,属于分子吸收光谱分析。

当光通过溶液时,被测物质分子吸收某一波长的单色光,被吸收的光强度与光通过的距离成正比。

虽然现在了解到Bouguer早在1729年已提出上述关系的数学表达式,但通常认为Lambert于1760年最早发现表达式,其数学形式为:

T=I/I0=e-kb其中I0为入射光强,I为透射光强,e为自然对数的底,k为常数,b为光程长度(通常以cm表示)。

比尔定律等同于Bouguer定律,只是比尔定律以浓度来表达。

将两个定律结合起来,组成Beer-Bouguer定律:

T=I/I0=e-kbc其中c为吸光物质的浓度(通常以g/L或mg/L为单位)。

将上式取以10为底的对数后,得到线性表达式:

A=-logT=-log(I/I0)=log(I0/I)=εbc其中A为吸光度,ε是摩尔吸收光系数或消光系数。

上述表达式通常称为比尔定律。

它表明,当特定波长的单色光通过溶液时,样品的吸光度与溶液中吸收物浓度和光通过的距离成正比。

在波长、溶液和温度确定的情况下,摩尔消光系数是由给定物质的特性决定的。

实际上,测得的摩尔消光系数也和使用的仪器有关。

因此,在定量分析中,通常并不用已知物质的摩尔消光系数,而是用一个或多个已知浓度的待测物质作一条校准或工作曲线。

由于电子跃迁在基态和激发态之间能量差别较大,因此,室温下几乎所有分子的电子都处于基态。

吸收光及返回基态的速度非常快,平衡迅速实现,这使得光吸收的定量准确性相当高。

根据工作波段的不同,分光光度法可分为真空—紫外、可见光、紫外—可见和紫外—可见—近红外,其工作波段分别为0.1nm~200nm、350nm~700nm、185nm~900nm和185nm~2500nm。

作为临床生化分析使用,一般要求工作波长为340nm~800nm,属于紫外—可见分光光度法。

吸光度与浓度之间简单的线性关系及紫外—可见光相对容易测量,使得紫外—可见分光光度法成为上千种定量分析方法的基础。

四、自动生化分析仪方法

自动生化分析仪使用了高新技术方法,使常规生化实验室的基本方法,如终点法、连续监测法等得到了扩展。

终点法包括单波长、双波长终点法、和比浊法,一点终点法和二点终点法。

连续监测法可分为二点速率和多点速率法,测定波长可选单波长、双波长或多波长。

(1)终点法

终点法是实验室最常用的方法之一。

它是反应混合物经一定时间反应后,达到平衡即终点,呈色反应处于稳定阶段时,检测其颜色对光的吸收强度,以此来计算待测物的浓度。

此类方法和下面将提到的另一类连续监测法相比较,最基本一点的是此类方法停止反应后才测底物或产物的变化,很难进行连续监测。

反应常呈一级反应。

A、一点终点法:

特点是使用一种或两种试剂,当样品和试剂混合后,待测物与试剂的物理化学反应达到终点时,测定一次吸光度,计算待测物的浓度。

该法具有代表性的试验有总蛋白、白蛋白、葡萄糖氧化酶法等,手工操作的大多数方法都是一点终点法。

B、二点终点法也称固定时间法,测定反应开始后某一时间内(t1到t2图-5)产物或底物浓度的总变化量来求取酶反应初速度的方法。

它可以用一种或二种试剂。

双试剂的自动生化分析仪的优点是可以消除样品、试剂的颜色、浊度,和一些干扰物质对测定的干扰。

若是单试剂,在样品与试剂混合后的延滞期后读取A1,一定时间后读取A2,则待测物A=A2-A1。

Jaffe氏法测定肌酐就是一个典型的单试剂两点法的例子。

双试剂的二点法属于试剂启动法,原理是加入样品试剂1读取A1,加入试剂2读取A2,也就是读取两次吸光度,第一次是相当于读出样品空白值,加入试剂2至第二次读数才是实际呈色反应,因此A=A2-A1。

图-6可以看出整个反应过程,可以大致分为二个时期。

一开始为动态期,化学反应按一定速度进行,反应物浓度随时间而变化,且变化程度不断变小,到一定时间。

化学反应或者达到平衡,或者反应达到终点,此时反应速度为零,反应物浓度不变。

最近IFCC文件按所用方法所测定的反应是在达到平衡前还是平衡后。

分别命名为动态法或平衡法。

一般文献往往将后一类方法称为终点法。

图5

图6

]

(2)连续监测法

属于动态法检测,适用于酶活性和代谢物检测,多有酶的参与。

是通过适当的仪器连续测定(每15s~1min监测一次)酶反应过程中某一反应产物或底物的浓度随时间的变化来求出酶反应初速度的方法,又称动力学法或速率法。

其原理是在酶促反应的最适条件下,用物理、化学或酶促反应的分析方法,在反应速度恒定期(零级反应期)来连续观察和记录一定反应时间内底物或产物量的变化。

而酶活性是通过测定酶促反应过程中单位时间内底物的减少量或产物的生成量,即测定酶促反应的速率来获得的。

这种方法的优点是可将多点的测定结果连接成线,很易找到成直线的区段,来计算酶活性。

较终点法具有简便、省时、干扰少、可测定低浓度物质、不需样品对照以及易于自动化等优点,成为自动化分析的主要方法。

图7酶促反应中基质、产物、和反应速率在不同时间变化的模式

图8二点法测定中的结果误差

图9

从图7可看出在酶作用下,底物[S]浓度不断下降,随之有相应产物[P]产生。

不少酶在反应一开始的阶段,由于各种因素影响,反应速度较慢,称为延滞期,随后在过量浓度的底物存在条件下,酶反应以恒定的速度进行,不受底物浓度变化的影响,这段反应称为线性反应期或零级反应期。

随时间延长,反应速度除与酶量有关,还与底物浓度有关。

即v=k(a-x),式中a为原来底物浓度,x为消耗的底物浓度,如反应物浓度项上指数为1,称为一级反应,假如反应速率受二种或二种以上物质浓度的影响,则各个反应物浓度项上指数总和作为反应级数,可以分别为一级、二级或多级反应,总的将这段反应时期称为非线性反应期。

很明显如测反应速度的目的是为了从此推算出酶含量的多少,则只有测线性反应期的反应速度才能作到此点。

在延滞期、非线性期测的结果不准确,一般是偏低的。

固定时间法由于方法学上的限制,一般只测二管:

一为没发生酶反应的对照管,另一管测酶作用一段时间后反应物的变化,实际上测得是平均速度,而且二管间隔时间都较长,在半小时左右,如图8中t0,t1分别代表不同时间二管反应物的量,虽然从t1到t0反应物变化量是相同的。

但实际反应过程是多种多样的。

所以可得出一个重要结论:

即在设计和选择测定酶活性浓度方法时必须是在“最适条件”下测定最大反应速度。

那么从这段叙述中可得出一个对上述结论一个很重要的补充,即所测的最大反应速度还应该是初速度即V0。

连续监测法能满足这个重要要求。

由于不需停止酶反应。

很容易得到整个酶反应曲线,然后根据反应曲线情况,避开延滞期和非线性反应期,只在线性反应期测定最大反应初速度(图9)。

同时由于分光光度法的高灵敏度,自动生化分析仪的高精密度,连续监测法能在很短时间,甚至在1分钟反应时间,准确测定反应速度,从而求出准确的酶活性浓度。

“固定时间法”测定时间长达30分钟,很难满足上述方法学上测定初速度V0的要求。

A、连续监测法中酶活性浓度的计算

国际单位定义表示酶量的多少,即1分钟能转化1微摩尔底物的酶量为一个国际单位,以IU表示,目前大多数实验工作者常省略国际二字(简写也由IU改为U)。

前面已提到连续监测法优点之一是计算方便,不需作标准曲线或标准管,用分光光度计监测酶反应过程时,很容易求出反应体系每分钟吸光度变化,根据摩尔吸光系数可求出△A相当测定物质变化的微摩尔数,由于临床医师需要知道的是标本中而不是反应体系中酶的浓度,计算中要考虑标本的稀释倍数,假如比色杯光径不是1cm,则还应考虑光径不同对△A的影响,这样整个计算公式应为:

此中ε为摩尔(线性)吸光体系 △A为吸光度变化

v为标本体积(ml)

V为反应体系体积(ml)

L为光径(cm)

在实际测定中后面几项皆为常数,所以上式常简化为:

B、常数K的意义和设置

在测酶时,常数K值的选择是很重要的。

此值过高虽然测定的线性范围较宽,但重复性差,反之,虽然精密度好,但线性窄。

(三)比浊法

比浊法也是一种终点法,不过是一种浊度测定,比浊法可用于化学比浊法和免疫比浊法。

免疫比浊法又分为透射比浊和散射比浊,后者需要特殊的散射浊度计,自动生化分析仪一般只能作透射比浊。

(四)双波长法

双波长法不仅适用于终点法,也可适用于动态监测法。

其原理是检测计在对一待测物检测时,同时用两个波长检测,用主波长的吸光度减去副波长的吸光度,标准物与待测物同等对待,计算待测物的浓度。

优点是可以通过消除背景吸收,而减少样品的颜色和浊度所产生的影响,它不仅可以有效地校准样本的混浊、溶血、黄疸等,还可对电源波动有补偿结果。

四、自动生化分析仪主要参数

一般自动分析仪有12个主要数据,即波长、温度、标本及试剂量、空白时间(Tb)、开始收集实验数据时间(Ti)、实验数据收集窗时间(TW)、实验数据收集完成时间(Td)和最后时间(Tf)、速率时间(Tr)、线性限度(L)、异常吸收率(ABN)、曲线拟合、浓度因素(F)。

这些参数都是通过方法学的研究之后,根据反应的具体情况加以确定的。

(一)波长

根据分光光度计的光吸收曲线或者一个比色杯不同波长的反应曲线选择分析波长和空白波长。

对快速反应,以光吸收曲线的低凹区波长为空白波长,光吸收曲线中吸光度最大而较平坦区的波长为分析波长。

(二)温度

一般均选用30℃。

(三)样品量及试剂量

可根据手工法按比例缩减或者重新设计。

要考虑到检测灵敏度、线性范围,尽可能将样品稀释倍数大些,以降低样品中其它成分的影响。

(四)分析时间的确定

用高、中、低浓度的标准液进行实验用研究模式,进行酶促反应时间曲线或反应速度时间曲线的观察,根据吸收率动态变化的具体数据,确定有关的分析时间。

⒈Tb终点法,吸光度上升型,一般选择反应尚示开始而试剂和样品已充分混合均匀,一般定为4秒。

动态法的Tb=Ti。

⒉Ti终点法选择反应接近平衡期,动态法则选择接近进入线性期。

这个参数不很严格。

如果Ti定的太早,过多的不符合要求的数据点将舍弃。

Ti定的太晚,数据收集时间就要延长,在动态法还可能使底物耗尽的发生机会增多。

在终点法Ti大致定于Tf的70%或接近于反应完全时,动态法确定Ti时,主要考虑避开酶反应的延迟期以及试剂和样品混合后温度不平衡期。

⒊TW根据高、中、低浓度标准液反应速度时间曲线加以确定。

要求各标准液的吸光度变化在该时间内均在线性判断标准范围内。

终点法一般为4-10秒。

在动态法中,为了使反应不出现未反应(NR)的标志,在Tb与Tf之间