浙江高三选考二轮复习 微专题20土壤.docx

《浙江高三选考二轮复习 微专题20土壤.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江高三选考二轮复习 微专题20土壤.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江高三选考二轮复习微专题20土壤

【选考专题】高三选考二轮复习微专题(20)土壤

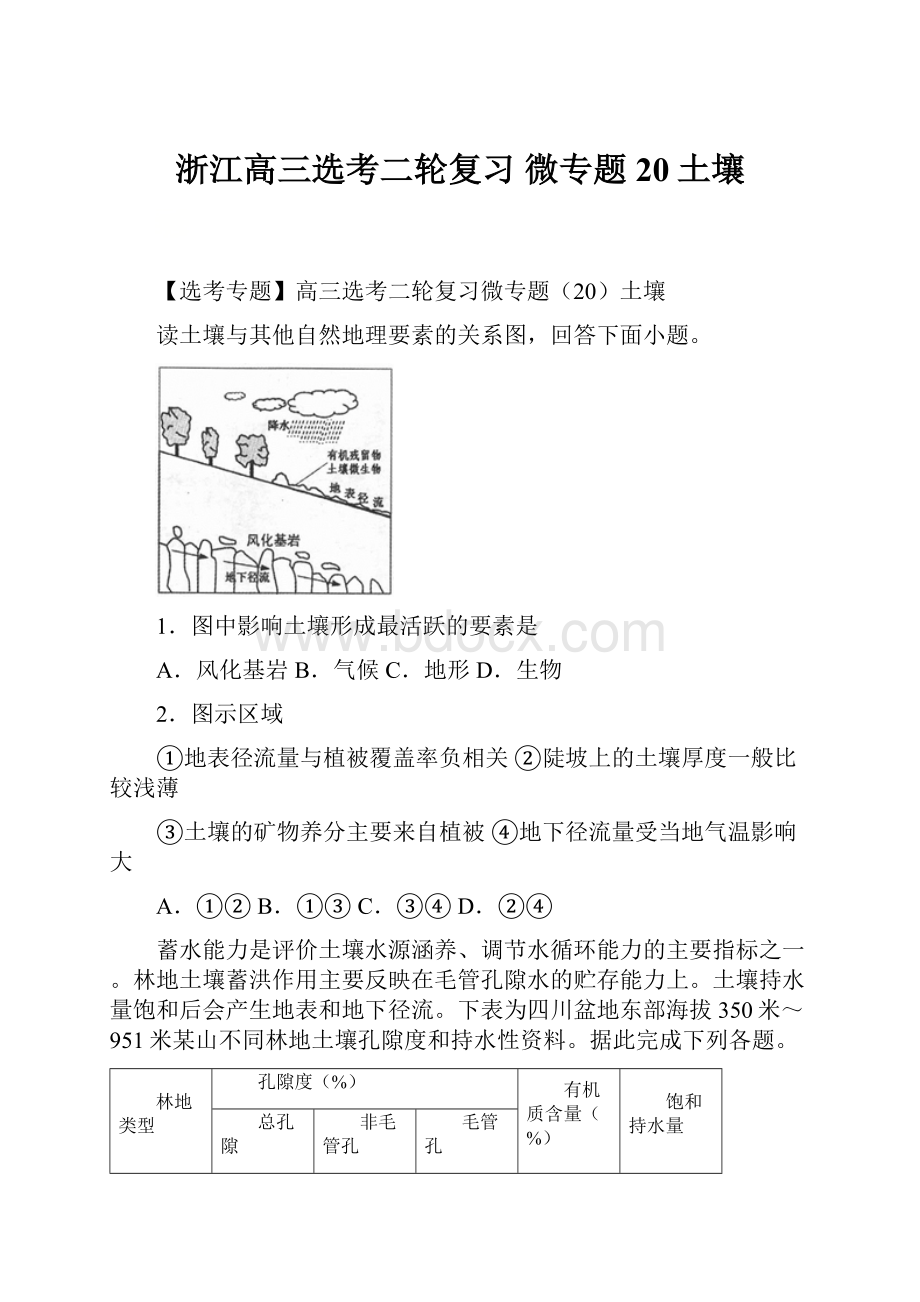

读土壤与其他自然地理要素的关系图,回答下面小题。

1.图中影响土壤形成最活跃的要素是

A.风化基岩B.气候C.地形D.生物

2.图示区域

①地表径流量与植被覆盖率负相关②陡坡上的土壤厚度一般比较浅薄

③土壤的矿物养分主要来自植被④地下径流量受当地气温影响大

A.①②B.①③C.③④D.②④

蓄水能力是评价土壤水源涵养、调节水循环能力的主要指标之一。

林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。

土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。

下表为四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料。

据此完成下列各题。

林地类型

孔隙度(%)

有机质含量(%)

饱和持水量

(吨公顷)

总孔隙

非毛管孔

毛管孔

针阔混交林

59

17

45

4.62

503

常绿阔叶林

63

16

47

3.18

648

楠竹林

52

12

40

2.08

312

灌木林

73

17

56

7.79

1833

3.最不适合该山地作为水土保持林的林地类型是

A.针阔混交林B.常绿阔叶林C.楠竹林D.灌木林

4.不考虑其他因素,在相同降水条件和相同前期土壤湿度条件下,产生径流时间最长的是

A.针阔混交林B.常绿阔叶林C.楠竹林D.灌木林

5.当地灌木林有机质含量高,与其关联度最小的是

A.地表径流大B.植物种类多C.枯枝落叶多D.年均温较高

砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土发育在热带干热地区稀树草原环境下;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;下图示意海南岛的土壤类型及年降水量分布。

据此完成下列小题。

6.图中甲、乙、丙、丁各自代表的土壤类型分别为

A.砖红壤、燥红土、赤红壤、水稻土B.水稻土、燥红土、砖红壤、赤红壤

C.赤红壤、砖红壤、燥红土、水稻士D.燥红土、砖红壤、赤红壤、水稻土

7.黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带。

图中e地区发育黄壤的原因是

A.纬度低气温较高B.海拔高气温较低

C.光照热量更充足D.森林覆盖率较高

地带性土壤是指土壤在空间上随气候、生物条件的变化而呈带状分布的特征。

下图是土壤水平地带分布模式图。

完成下面小题。

8.我国南方低山丘陵区红壤的有机质含量远低于东北地区的黑土,主要影响因素是

A.地形B.植被C.降水D.气温

9.从“黑土—栗钙土—荒漠土壤”的地域分异,体现了自然地理环境的

A.纬度地带分异规律B.垂直分异规律

C.经度地带分异规律D.地方性分异规律

10.气候异常是当今人类面临的重大环境问题,它严重威胁与影响人类的生存和生活。

全球气候变暖可能会导致

A.北半球中高纬度地区的降水量减少B.大陆海岸线变长

C.水热条件变好,增加物种的多样性D.高山的雪线上升

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。

左图是不同气候下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,右图是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。

读图完成下面小题。

11.与土壤有机质的来源密切相关的因素是

A.生物B.地形C.降水D.成土母质

12.能代表草原地区土壤发育情况的组合是

A.甲与IB.甲与IIC.乙与IID.丙与I

下图示意热带雨林开辟为人工橡胶林后的生态变化。

据此完成下列各题。

13.热带雨林区林木生长旺盛,但土壤较为贫瘠,其主要原因为

A.有机质分解和养分再循环旺盛B.植物的吸收作用强烈

C.岩石风化所释放的养分不足D.淋溶作用带走的养分少

14.热带雨林开辟为人工橡胶林后

A.生态系统更加稳定B.生物多样性减少

C.洪涝灾害显著减少D.土壤有机质含量增加

读下图,完成下面小题。

15.图示反映的影响土壤形成的因素是

A.成土母质B.地貌C.时间D.气候

16.图示a、b、c、d四幅图的含义对应正确的是

①a——低等生物作用②b——岩石风化崩解③c——土壤分层形成④d——成熟土壤形成

A.①②B.①③C.①④D.③④

某研究性学习小组把甲、乙、丙、丁四份质地不同的土壤堆成形状大小相同的圆锥体,在其中三个土堆上覆盖一层相同的草皮。

通过模拟实验观测相同降水强度下土壤质地、植被覆盖与水土流失量的关联性。

读实验相关数据和土壤质地的三角坐标示意图。

完成下面小题。

17.甲土壤属于

A.砂土B.壤土C.黏土D.粉土

18.实验结果表明,在相同植被覆盖条件下,水土流失最严重的土壤质地

A.砂粒与黏粒比重接近B.黏粒比重小,砂粒比重大

C.粉粒与黏粒比重接近D.砂粒比重小,黏粒比重大

某地理研究小组曾利用土坡水分测定系统,对甲图所示区域原生植被根区和裸地土壤含水量随时间的变化规律(乙图)进行研究。

据此完成下面小题。

19.一年中该地区土壤水分含量最丰富的季节及其主要补给来源分别是

A.夏季雨水B.春季积雪融水C.夏季冰雪融水D.秋季山间洪水

20.该研究区的根区和裸地

A.土壤水分来源和消耗过程不一致B.水分收支周期完全不同

C.根区土壤含水率年变化小于裸地D.根区土壤存在水分富集现象

图1为某咸水湖流域示意图,该流域年均降水量91mm,图2为图1所示湖泊流域东、中、西部土壤有机质分布图。

完成下面小题。

21.关于该湖流域土壤有机质分布差异,叙述正确的是

A.东部以森林为主,土壤有机质含量低

B.西部以草甸为主,土壤有机质含量低

C.中部受流水沉积作用影响,表层土壤有机质含量高

D.受植物根系的影响,土壤越深,有机质含量就越高

22.该湖泊夏季水位较低,其原因可能有

①冰川融水少②灌溉用水多③蒸发强度大④下渗速度快

A.①②B.③④C.①④D.②③

蔬菜大棚是一种具有出色的保温性能的框架覆膜结构,它的出现使得人们可以吃到反季节蔬菜,下图为我国某地的蔬菜大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化。

该农业面向国内外市场,由于高强度的土地利用,大棚内的土壤逐渐退化。

读图完成下列小题。

23.连作八年时,大棚内表层土壤退化的主要表现为

A.土壤酸化B.土壤盐碱化

C.土壤沙化D.土壤有机质减少

24.为减缓大棚内土壤退化速度,可采取的措施是

A.采用滴灌技术B.及时深耕土壤

C.增施化肥D.淡水洗盐

25.该蔬菜大棚最可能位于

A.江南丘陵B.黄淮海平原C.塔里木盆地D.长江三角洲

参考答案

1.D2.A

【解析】

1.生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

土壤肥力的产生与生物作用密切关联。

故答案选D项。

2.植被覆盖率越高,水体下渗越多,地表径流越少,因此地表径流量与植被覆盖率正相关,①正确;陡坡上由于水土流失较为严重,水土迁移较快,因此土壤厚度一般比较浅薄,②正确;土壤中的矿物养分来自于母质,③错误;地下径流量受当地降水和植被的影响大,④错误。

因此①②正确,故答案选A。

3.C4.D5.A

【解析】

3.从材料中得知,林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。

土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。

读四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料可知,楠竹林的毛管孔孔隙度百分比最小,且单位的饱和持水量(吨公顷)也是最小,容易产生地表和地下径流,所以是最不适合该山地作为水土保持林的林地类型。

故本题选择C。

4.从材料中得知,林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。

土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。

读四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料可知,灌木林的毛管孔孔隙度百分比最大,且单位的饱和持水量(吨公顷)也是最大,对应的产生径流的时间最迟也就是最长。

故本题选择D。

5.灌木林有机质含量高,说明土壤肥沃。

植物种类多,正是说明土壤中养分多而活跃,有机质多的表现,B选项有关联;枯枝落叶可以增加土壤的腐殖层,增加有机质,C选项有关联;年均温度高会有利于促进土壤微小生物的活动,增进有机质的积累,D选项有关联。

土壤有机质主要是和土壤肥力还有土壤中微量元素有关,和地表径流水量的大小关系不大,排除A。

故本题选择A。

6.D7.B

【解析】

6.图中显示,甲区域年降水量最少,属较干热地区,材料信息表明,在热带干热地区稀树草原环境下发育燥红土,因此甲代表燥红土;乙区域为降水量较多、海拔较低的沿海平原地区,属湿热地区,多热带季雨林,材料信息表明,在热带雨林或季雨林环境下发育砖红壤,因此乙代表砖红壤;图中显示,丙位于海南岛中部,黄壤分布区的附近,而黄壤是在亚热带常绿阔叶林环境下形成,表明海南岛中部海拔较高,形成亚热带森林环境,材料信息表明,在南亚热带常绿阔叶林环境下发育赤红壤,应丙应代表赤红壤;图中显示,丁区域位于河流下游平原地区,多水田农业,在人们耕作熟化作用形成水稻土,因此丁代表水稻土。

综上所述,D正确,A、B、C错误。

故选D。

7.黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带。

海南岛纬度大多低于20°N,属于热带地区,热带地区发育了亚热带土壤,表明当地气温相对于岛屿其它地区较低。

图中显示,e地为多条河流的发源地,由此推测e地应地势高,海拔高则气温较低,可能出现亚热带环境特征,因此在图中e地区发育黄壤,B符合题意。

如果e地纬度低、气温较高,就不应该在热带地区出现亚热带地区的土壤,排除A。

如果e地光照、热量更充足,就不应该在热带地区出现亚热带地区的土壤,排除C。

森林覆盖率较高,与发育黄壤关系不大,排除D。

故选B。

8.D9.C10.D

【解析】

8.土壤中的有机质含量主要取决于有机质补给和有机质分解,南方低山丘陵区和东北地区植被覆盖率差异不大,有机质补给也差别不大,但我国南方低山丘陵区和东北地区纬度差异大,南方低山丘陵区平均气温高,微生物分解作用活跃,导致红壤的有机质含量低,而东北地区平均气温低,微生物分解作用不活跃,有机质容易积累,因此东北地区的黑土有机质含量高,由此判断,D符合题意,排除B。

两地地形差异也较明显,对有机质的流失有一定影响,但不是主要因素,排除A。

两地地表均比较湿润,降水对土壤中有机质的影响差异不大,排除C。

故选D。

9.图中显示,从“黑土—栗钙土—荒漠土壤”的变化是气候中由湿变干而导致的,从方向来看,这种变化是从沿海向内陆的变化,从东向西的变化,随经度变化而变化,因此这体现了自然地理环境的经度地带分异规律,不符合纬度地带分异规律、垂直分异规律、地方性分异规律特征,选项C符合题意,排除A、B、D。

故选C。

10.统计资料表明,随着全球气候变暖,北半球中高纬度地区的降水量有一定的增加,A错误。

随着全球气候变暖,冰川融化和海水膨胀,海平面会上升,淹没部分陆地,陆地面积会缩小,导致大陆海岸线变短,B错误。

随着全球气候变暖,部分地区可能水热条件变好,增加物种的多样性,也有部分地区水热条件变差,影响生物多样性,C错误。

随着全球气候变暖,气温上升,雪线与气温呈正相关,因此高山的雪线也会上升,D正确。

故选D。

11.A12.D

【解析】

11.根据所学知识判断,土壤形成过程中最活跃的因素是生物。

生物通过光合作用合成有机物,有机物能够腐烂形成腐殖质,形成土壤中的有机质。

生物是土壤有机物质的来源,与土壤肥力的产生密切相关,所以本题选择A选项。

地形与降水能影响有机质的积累,不是有机质的来源,BC不对;成土母质是土壤矿物质的主要来源,D不对。

12.由材料可知,土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚,因此湿润地区的淋溶层最厚,半干旱次之,干旱层最薄,因此图中丙的淋溶层层居中,属于半干旱地区的,对应的植被为草原。

草原根系茂密且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质,因此有机质主要分布在土壤的表层,对应右图中的I,结合选项,答案选D项。

13.A14.B

【解析】

13.热带雨林区林木生长旺盛,但土壤较为贫瘠,当地土壤贫瘠主要是指土壤中有机质含量较低、矿物养分较少,这是因为高温多雨的气候使得土壤中有机质分解和养分再循环旺盛,残留在土壤中的有机质和矿物养分较少,A正确。

植物不能直接吸收土壤中的有机质,因此植物的吸收作用强烈不是土壤中有机质含量低的原因,B错误。

当地高温多雨的气候,岩石的生物和化学风化强烈,岩石风化所释放的矿物养分较多,但当地水循环活跃,淋溶作用强,养分容易被淋失,因此C、D错误。

14.热带雨林开辟为人工橡胶林后,图中显示,植被种类变得简单,因此生态系统的稳定性下降,A错误。

热带雨林开辟为人工橡胶林后,由生物种类复杂的热带原始雨林变为相对单一的橡胶林,因此生物多样性减少,B正确。

图中显示,热带雨林开辟为人工橡胶林后,地表径流量明显增大,因此洪涝灾害显著增加,C错误。

热带雨林开辟为人工橡胶林后,植被的覆盖密度下降,补充的有机质减少,同时水土流失有所上升,土壤中有机质流失相对较多,因此土壤有机质含量减少,D错误。

15.C16.D

【解析】

15.时间决定着土壤的发育进程,随着时间的推移,土壤从无到有,从薄到厚,层次由少到多,逐步发育成熟。

故选C。

16.读图,根据图示含义可知,a为岩石风化崩解,b为低等生物作用,c为土壤分层形成,d为成熟土壤形成。

故选D。

17.B18.B

【解析】

17.根据表格中甲土壤的质地百分数值,黏粒占35%,砂粒占40%,粉粒占25%,对照三角坐标图,可以判断甲土壤属于壤土区域。

B正确。

砂土砂粒占60%以上,黏土砂粒占20%,粉土砂粒比例小于20%,ACD错误。

故选B。

18.实验结果表明,在相同植被覆盖条件下,水土流失最严重的是乙土壤,根据表格中土壤质地百分数值,可以判断乙土壤黏粒比重为30%,砂粒比重占45%,粉粒占25%,说明黏粒比重小,砂粒比重大,粉粒比重小,三者比重差距较大。

故选B。

19.B20.D

【解析】

19.读乙图可知,3~5月,即春季,该研究区域内裸地和根区是一年中土壤水分含量最丰富的时期,因此当地的主要补给水源是山坡上的积雪融水,B符合题意。

根据甲图的经纬度位置判断,该研究区深居内陆,降水稀少,冰雪融水较多,倒是从乙图可知,夏季不是一年中土壤水分含量最高的季节,因此排除A、C。

从乙图可知,秋季该地区土壤含水量较低,且出现山间洪水的可能性小,排除D。

故选B。

20.结合乙图分析可知,原生植被根区与裸地的土壤水分来源和消耗过程基本一致,A错误。

图乙显示,根区和裸地的土壤水分收支周期基本相同,B错误;图乙显示,根区土壤含水量一年中最高值与最低值之差大于裸地,C错误。

图乙显示,根区土壤含水量大于裸地土壤含水量,说明根区土壤存在水分富集现象,D正确。

故选D。

21.C22.D

【解析】

21.图1显示,东部以盐生灌木和草甸为主,不以森林为主,A错误。

图2显示,西部土壤有机质含量高,B错误。

河流向中部湖泊汇集,说明中部地势较低,流水沉积作用明显,表层土壤为沉积土壤,图2显示,流域中部表层土壤有机质最高,C正确。

图2显示,流域中部地区的土壤有机质含量自上而下大致降低,D错误。

22.夏季气温高,冰雪融水应该较多,①不符合题意;夏季农作物需水量较大,需要大量灌溉用水,使得注入湖泊的河水减少,导致湖泊水位较低,②符合题意;夏季气温高,蒸发作用强,使得湖泊水消耗较大,导致湖泊水位较低,③符合题意;下渗速度一般和季节无关,④不符合题意。

综上所述,选项D符合题意,排除A、B、C。

23.A24.B25.B

【解析】

【分析】

本题考查区域地理环境差异及区域农业发展。

由图可知,连作八年时,大棚内表层0-20cm土壤的PH值减小到小于7,土壤呈酸性,即表层土壤退化的主要表现为土壤酸化。

读图可知,连作使大棚内表层土壤呈酸性,而深层土壤PH值变化不大,可采取及时深耕土壤措施中和土壤酸碱度,以致减缓大棚内土壤酸化及退化速度。

由图可知,表层土壤(0-20cm)耕作1年时呈碱性,说明当地土壤呈碱性,且表层土壤有机质含量较高,可能位于北方黄淮海平原。

23.由图可知,连作八年时,大棚内表层0-20cm土壤的PH值减小到小于7,土壤呈酸性,即表层土壤退化的主要表现为土壤酸化;表层0-20cm土壤的有机质含量在增加,没有沙化;PH大于7是碱化。

选A正确。

24.读图可知,连作使大棚内表层土壤呈酸性,而深层土壤PH值变化不大,可采取及时深耕土壤措施中和土壤酸碱度,以致减缓大棚内土壤酸化及退化速度;采用滴灌技术主要是改善土壤的盐碱度;增施化肥可能加剧酸化;淡水洗盐是针对盐碱化不,不适用于酸性土壤。

选B正确。

25.由图可知,表层土壤(0-20cm)耕作1年时呈碱性,说明当地土壤呈碱性,且表层土壤有机质含量较高,可能位于北方黄淮海平原;江南丘陵和长江三角洲表层土壤多呈酸性;塔里木盆地多为有机质含量低的荒漠土。

选B正确。